澳門基金會四十周年系列報導(四):開拓進取 推動多元科研發展

澳門基金會(下稱:基金會)於1984年成立,並在2001年與當時另一職能相近的“澳門發展與合作基金會”合併,成為現今澳門特區政府一個以實現社會公益為目的綜合性公共基金。2024年,基金會迎來成立四十週年,在這期間,基金會經歷多次功能變化和角色轉換,始終堅守服務社會的初心,配合政府施政方針,與社會各界合力為澳門的可持續發展貢獻力量。砥礪前行四十載,基金會工作碩果累累,筆者將從不同領域社會賢達及學者的視角,探尋基金會與蓮花寶地共成長、伴同行的故事。

科研人才的搖籃

1999年起,特區政府積極推動科研發展,先後出台多個法律法規及成立相關機構,如制定《科學技術綱要法》、設立科技委員會、成立科學技術發展基金等,逐步規範及凝聚本澳科研領域力量,科研氛圍漸見活躍。

回顧澳門科創發展的歷程,基金會扮演了“孵化器”的關鍵角色,促成一批科技機構的成立,例如澳門生產力暨科技轉移中心、澳門電腦與系統工程研究所、澳門發展及質量研究所、澳門科學館股份有限公司等,這些機構皆成為推動本澳產業多元化的重要動力。

1988年,聯合國大學從新加坡、香港和澳門當中,選定澳門作為其軟件技術研究所的駐地,為發展中國家和地區開發所需的資訊技術和培養相關人才;1991年,聯合國大學國際軟件技術研究所(2015年易名為“聯合國大學駐澳門研究所”)正式在澳門設立(下稱:研究所)。基金會不但參與了研究所落戶澳門的全過程,亦成為代表澳門地區執行有關協定的機構,並於早期為與澳門有關的研究和應用項目提供資助或展開合作。

科技發展離不開人才,更多科研領域人才匯聚於此,能助力本地科研更上一層樓,研究所與本地及外地高等院校合作,舉辦培訓課程、大學生實習計劃、合作開展研究項目等,透過發展跨學科項目,推動在科技、創新和可持續發展領域中的政策和實踐研究,歷年來作為軟件技術人才的培訓基地,此外,研究所近年舉辦人工智能、數字技術等主題的大型學術活動,創設平台促進國內外專家學者與業界集思廣益,探討澳門可持續發展前景,成為澳門連繫國際的橋樑。“澳門基金會是澳門科技發展中重要的伯樂之一,從過去到現在基金會在科技方面投入的資源和舉措,都是在未來會開花結果的。”聯合國大學駐澳門研究所所長黃京波如此說。

對 話

◇記者:研究所在澳門落户,培養資訊技術人才,對本澳科技產業的長遠發展有何重要價值?

◆黃京波:研究所設立初期以軟件研究為定位,培養了不少研究人才,我認為基金會促成研究所的落户很具前瞻性,基金會遠在三十多年前已預視科技領域軟件研究的重要性和可行性,勇於探索,並扶植研究所的發展與成長。聯合國大學駐澳門研究所是大灣區內現時唯一一所聯合國直屬機構,我們推動城市發展同時,以可持續發展的理念,作為這個城市通往世界的橋樑。以我們今年舉辦的人工智能會議為例,會議招聚30多個國家科研領域的企業、學者以及20個國家的政府代表,在同一平台上平等交流,共商合作,正如澳門這城市在歷史上亦是國際交流、百家思想融合的發源地。

◇記者:每年有來自不同國家的學者到研究所進行短期研究,亦有澳門高校學生參與實習,研究所如何見證和促進科研人才的成長?

◆黃京波:我分享一個小故事,2018年我到深圳大學參與會議,席間認識了當時深圳大學研究生院執行院長明仲老師,當我介紹自己來自聯合國大學駐澳門研究所時,他細說了很多研究所的歷史,原來明仲老師也曾是在研究所受訓的研究人員,他稱,這研究所培訓的人才很多現已成為高等院校的院長和校長,因此研究所被形容是軟件界的“黃埔軍校”。明仲老師還開了一個30多人的微信群,群內皆是“校友”,足證研究所真的是桃李滿天下,我認為基金會是澳門科技發展的重要伯樂之一,其在科研領域所投放的資源和舉措,未來都會開花結果。

◇記者:近年,研究所與本澳高校簽訂合作備忘錄,包括合作開展創新研究項目、交流活動等,請分享當中的合作成果。

◆黃京波:人工智能發展不只侷限於電腦uQuC/W+aQk6wdRAy67IFtQ==科學,近年到研究所實習的學生除了資訊科技學系,還有社會人文科學、心理、數字建模等。我記得2019年期間,聯合國公共服務獎接受提名,表揚全球在公共管理上公共服務機構的創新成就和貢獻,研究所與澳門大學健康科學學院的老師們合作,以及在澳門社會文化司的支持下,整合相關資料、完成研究報告,提名澳門在新冠疫情初期治理方面的優秀舉措,最後,澳門項目的評選成績排在亞洲第五,這就是研究所多年來致力的方向,讓澳門這城市在國際上的能見度更高。此外,研究所亦曾與本澳高校合作推出科技和可持續發展主題的培訓,以及在高等院校舉辦研討會等。

籌設澳門科學館

特區成立後,澳門積極完善科技創新體系,優化創新發展環境,引入科技創新人才,致力將科創事業推向新高度。基金會多年來透過資源投入、基礎建設、孵化科研機構、推廣科學普及等方式,回應澳門社會不同時代對科學技術的要求,結合產業發展需要,助力科研單位開展應用研究,加強科技成果轉化,為打造澳門創新科技平台奠定堅實基礎。

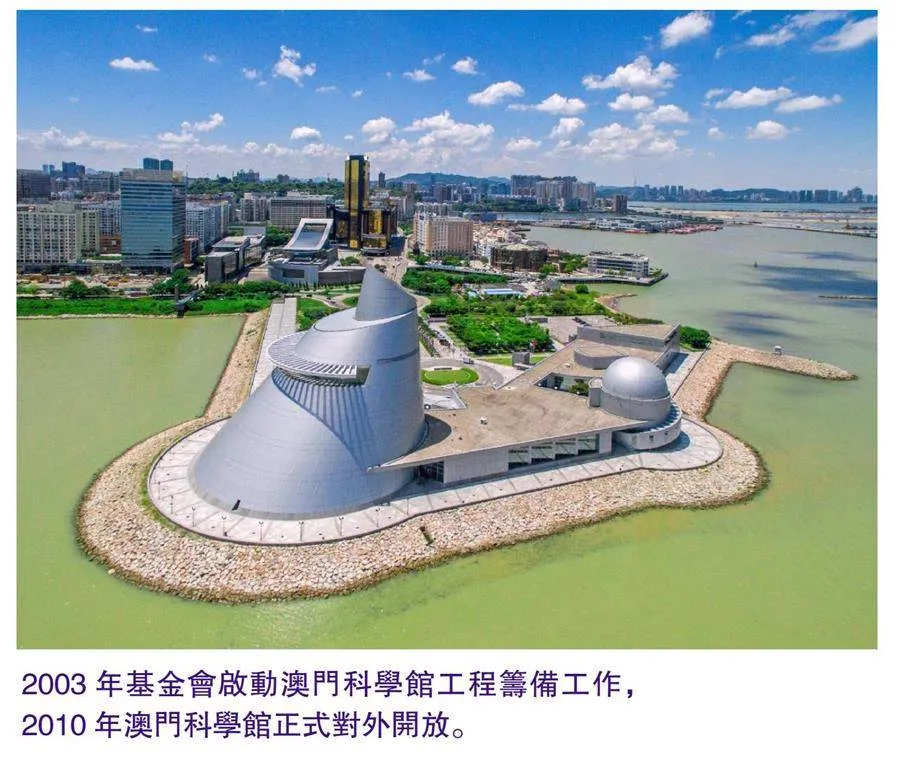

基金會收購東亞大學後,成立科技學院並開設電機工程和土木工程兩個學系,為日後澳門開展的各項大型基礎建設培養必要的人才;2001年,基金會受特區政府委託,籌建澳門科學館作為青少年科普教育基地,邀得知名建築設計大師貝聿銘負責概念設計,2003年啟動籌備工作,由選址、施工及至成立澳門科學館股份有限公司,克服各項挑戰,澳門科學館於2009年12月特區成立10 周年之際揭幕。

“澳門基金會充當播種者,為本地科研提供了土壤,在成長的幼苗裡不斷施肥,今天我們成長得更茂盛,獲得社會各界及人才的支持,不可忘卻當初是從幼苗慢慢成長。”澳門科學館館長邵漢彬如此說。

2022年起,特區政府聯動教育部門及各高等院校,將澳門科學館定位為支撐高質量科普服務體系的核心平台,2023年啟動“青年科技村”科創人才培養計劃,為在科技領域有特長的學生提供專門培訓,及早發掘和培養科技領域的人才,讓更多優秀的青年人才在科技領域為澳門發展貢獻力量。

對 話

◇記者:90年代從科技學院的設立到科研機構落户,基金會建立了澳門科研體系發展的組織基礎,在你看來,基金會在科創人才的培育上發揮什麼重要功能?

◆邵漢彬:基金會以推動科技發展為使命之一,90年代本澳尚欠科技人才的培育機制,基金會推動院校設立科技學院,開設工程學系及完善實驗室等設備,培養了首批科創人才,這批人才在科創產業中繼續培育莘莘學子,基金會亦支持本地科普活動及競賽,為青年提供更大動力將來從事科技行業或修讀理工學科。我們常說,推動科普分為三個層次,先是全民普及,例如展覽和講座等,每年基金會組織學生到內地航天基地考察,開拓視野,啟發青年對航天涉及的理論知識產生興趣,強化他們對科研認知的NeJlQzN3gen8OCGPU07LRoB9/LJDe85z47D6n9XaHWY=深度,加上基金會資助的科普競賽,帶領青年躋身全國性及國際性的科學平台,多維度、多面向地讓青年接觸科創產業。我認為,基金會在人才培育上發揮了從“科研”聯動“科創”、帶動“科普”的重要作用,不斷引領青年在科學探索上更上一層樓。

◇記者:你曾參與澳門科學館的籌建工作,請分享當時基金會與工程團隊如何妥善協調各方挑戰完成此重大項目?

◆邵漢彬:籌備興建澳門科學館前,基金會行政委員到了多個國家的科學館考察取經,把國際上領先的科學館優勢和特點撰寫成相對全面的報告予特區政府,這個考察成果成為我們團隊非常重要的參考和啟示。籌建科學館可說是漫長而艱巨的工作,當時單是選址克服了不少困難,因考慮到科學館的獨特性,貝聿銘先生從眾多方案中選定了現在這個位置,當時此處是一片海,基金會與建設部門緊密協調下,爭取在合適工期內完成填海,好讓科學館工程能儘早啟動。為了專責跟進相關工作,基金會設立了科學館籌設處,行政委員經常到工地現場視察及參與各項會議,務求令整個項目能暢順推進。我記得當時科學館原設計的海堤不是現在的模樣,貝聿銘先生認為澳門南灣石堤非常具有澳門特色,於是更改了設計方案,當中涉及的施工期、物料採購時間十分緊張,基金會付出了不少努力,才促成了現在科學館旁如此美麗的堤岸景致。

◇記者:科學館去年啟動了“青年科技村”科創人才培養計劃,配合特區“1+4”適度多元發展策略,培養科技領域人才,請分享“青年科技村”如何強化青年生涯規劃的支援?

◆邵漢彬:我們要將科技產業人才所需的藍圖向非高等教育階段的學生呈現,讓學生從小就有機會接觸產業,啟發對科技工作的興趣。“青年科技村”與科技企業聯動,例如中國電子、華為、蔚來汽車等,組織學員到大灣區企業深度研學,了解科研成果如何從“實驗室”走向“生產線”,提升他們對科技產業發展的認知,以及透過企業的科研人員為學員打造科研課程和“企業研訓”,讓學員到科研單位學習,累積行業知識及專業技能,啟發他們思考未來職業發展路向。澳門科學館2022年獲列入“全國科普教育基地”及“科學家精神教育基地”,成為港澳台地區唯一同時獲得上述兩項國家級教育基地榮譽的科技場館,未來將繼續積極開展科普教育項目,為推動青少年科普教育、推動高新科技及科學傳播作出貢獻。