情随事迁:徐放的“爱”与“恨”

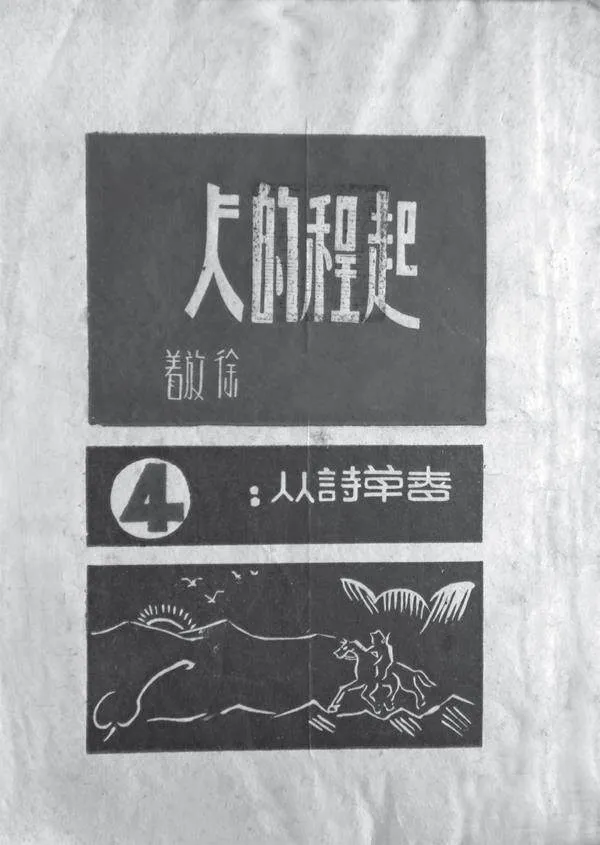

简介:徐放,原名徐德绵,1921年11月28日生于辽宁辽阳。1942年出版诗集《南城草》。1943年流亡至四川三台,考入东北大学中国文学系学习。1944年加入中华全国文艺界抗敌协会,任川北分会理事、《东北文化》周刊主编。1945年11月出版诗集《起程的人》。曾同严辰一起主编诗歌丛书《现实诗丛》。1986年出版《徐放诗选》,1995年出版《风雨沧桑集》。

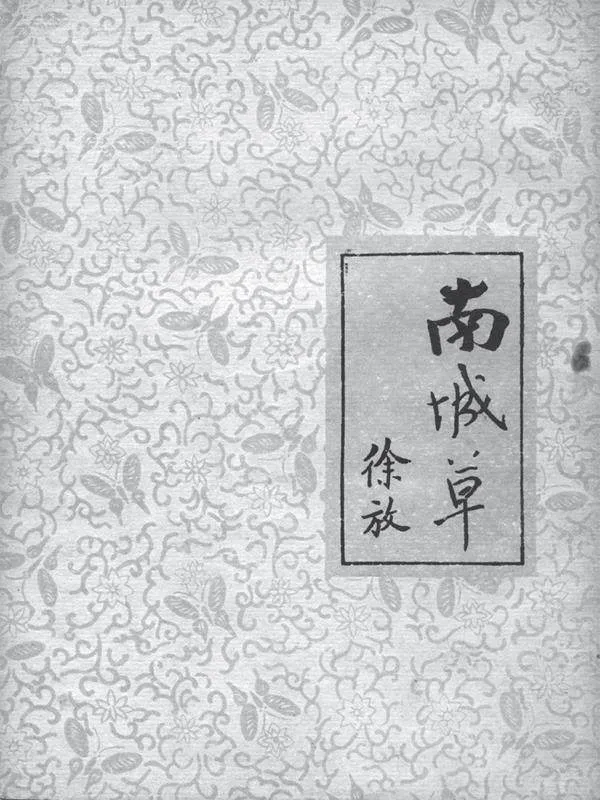

徐放(1921-2011),原名徐德绵,笔名纪初阳、徐辛、牛稼辛、巉岩、徐巉岩等,祖籍辽宁辽阳。徐放出生在一个地主家庭,自1931年“九一八”事变爆发至1940年前后,青年徐放都在日本帝国主义统治下的伪满洲国读书。目睹东北大地的沦亡和人民所遭受的侵略之苦,徐放拿起了笔创作诗歌。1942年,21岁的徐放出版了人生第一部诗集《南城草》。南城是徐放的家乡,也成为他的创作源泉和毕生寄托。胡风如此评价《南城草》:“在我的眼里出现了辽阔而富饶的东北大地,出现了在敌人统治下忍受着生活的困苦、却坚强不屈地求活路的东北人民。”[1]作为东北地区流亡诗人中一个悲壮而复杂的身影,徐放一生波折,年轻时从故乡南城起程,北上,南下,深入腹地,蒙冤又平反,数十年来写诗不辍。徐放的足迹遍布祖国河山,创作题材广泛,滋养其诗歌骨血的却始终是东北故乡的那一方黑土。

1943年,徐放受“一二·三○事件”和“李季疯事件”影响而被通缉,踏上逃亡之途。他先到“北满”找抗日义勇军未果,又返身入关想去延安革命根据地。去延安的路被国民党严密封锁了,于是他南下经洛阳、西安、宝鸡抵达四川,考入设立在三台的东北大学中国文学系。徐放描绘乡土风物、怀念故乡与母亲的长诗《妈妈的黑手》写于1944年的元旦,同年初见刊于《今日东北》第1卷第1期。

1945年8月15日,日本投降后,徐放在重庆和作家骆宾基一起编辑《东北文化》周刊,与当时还有一批以王亚平为首的进步诗人组织了“春草”诗社,主编《春草诗丛》,由群益出版社出版,徐放任诗社理论部部长。徐放的诗集《起程的人》在11月间作为“春草诗丛”系列之一出版,其中收录的四首长诗中就有修改后的、篇幅更长的《妈妈的黑手》。1986年,辽宁大学出版社出版了《徐放诗选》,其按时间顺序重新编排收录了包括《南城草》《起程的人》在内的多部诗集的诗歌,《妈妈的黑手》一诗再次经由修改后出版。1995年,春风文艺出版社出版了徐放的《风雨沧桑集》,由于其中收录的《妈妈的黑手》与《徐放诗选》收录的基本相同,在此作为同一版本考述。

在载于《今日东北》的初版《妈妈的黑手》中,可以体味到诗人创作这首诗的初衷。1944年的元旦是诗人第一年离家独自度过的元旦,在距故乡千里之外的西南腹地,诗人看到一番过年景象,才反应过来又是新的一年,自然想起了家、想起了妈妈:

又到阳历年了!

都跑到大门外去看年红灯,

灯红得比血还凶。

回来,

流浪在外边的孩子们

都想起家了!

想家就想到妈,

想起妈我先就想起了

妈妈的黑手。[2]

为何此处诗人要用“红得比血还凶”形容新年的红灯呢?红灯不应该象征着吉祥与喜庆吗?事实上,只有在西方,红色才意味着血光与不祥,而在中国的传统民俗中植入这种与原本意蕴完全相反的外来意象,显然是诗人自己心境的体现。被通缉,逃亡,漂泊异乡,孤身求学,与至亲分离,且眼睁睁看着日寇铁蹄践踏家园,诗人何以不思念家乡、思念妈妈!

我常因为让妈妈打,

哭得鼻涕一把,

眼泪一把。

那时我恨妈妈,

我恨妈妈的老黑手!

可是,

妈妈用那黑手已把我抚养大

而风雨和年月,

竟催老了妈妈,

尤其是那双鸡皮手。[3]

对妈妈和妈妈的黑手的“恨”源于孩童时的淘气与不服管教,这是诗歌最浅层的一种情感,而后诗人其实也能够意识到妈妈的打是因为爱;在这操劳的年月里,妈妈老了,妈妈的手也老了。在初版本和《起程的人》收录的第二版中,诗歌通篇未提起与“恨”相对的“爱”字,不禁让人猜想年轻时的诗人是否因情愫上的别扭或种种原因没有向母亲直白道出爱意。在1986年《徐放诗选》收录的版本中,诗人进行了修改:“但我爱妈妈,/更爱妈妈的黑手。”[4]徐放于1969年9月被押往辽宁辽阳城东一百四十里的甜水公社塔湾大队劳改,那里虽然离家乡不远,但为了避免招致更多灾祸,徐放不轻易与亲人联系,而徐放的母亲正是在1970年去世,徐放错过了探望母亲最后一眼的时机。跨越数十年时间,从青年到中年,从生离到死别,徐放的生活、情感和心境经历了痛苦的洗练和沉淀,很难猜明他心中有几分对母亲的遗憾和歉意。因此,不论是在艺术上或是情感上,在第二次修改中大胆写出对母亲的强烈爱意与思念,对彼时的徐放来说似乎不再是一件难事。

相较初版本,《起程的人》收录的第二版《妈妈的黑手》中,删去了重复第一节“看红灯”内容的最后一节,新增了五节,其中多是对于解放后的畅想。值得注意的是,诗歌的情感层次以及抒发“爱”与“恨”的对象变得更加丰富了:

是的

我忘不了

那块生长我的地方

就像蜜蜂

永远也忘不了他的蜂房

但我也恨那地方

恨它是充满暴君的国度

恨它如酷吏鞭打奴隶的官衙

我恨那样的乡家[5]

在初版本中,诗人只是描绘了一些家乡的风土人情,而只字未提对妈妈的黑手之外的东西有任何“恨意”,但是,1945年诗人新增的诗节里出现了一种更加鲜明而复杂的“恨意”:他忘不了家乡,感恩家乡,但更恨它如今被殖民者侵占、被军阀剥削,但这“恨”完全不与诗人的“爱”冲突,反而更猛烈地助长了“爱”,即对饱受苦难的家乡人民的深切同情、对祖国家乡的深沉眷恋。因此,才有了下面对于未来共和的畅想:

妈妈

让我告诉你

我们应当怎样解放我们的运命

和解放

那些同你一样或更悲惨的

母亲们的运命

妈妈

让儿子拉着你的黑手

扶你去开国民大会

去参加合理的人民大选举

我们要参加游行

庆贺

歌唱

为了我们的胜利

为了

光荣的

人民的世纪[6]

诗人所关切的不只是妈妈一个妇女,而是东北土地上千千万万和妈妈有着同样命运、承受着同样苦难、用芳华哺育儿女的劳动妇女。诗人对家乡的“恨”事实上是对家乡所受苦难和侵略者的恨,对妈妈的“爱”则升华至对所有劳动妇女和人民的大爱、对实现民族独立与共和的企盼。很难说有某种深刻的情感是绝对纯粹的,徐放的这首诗歌便有着爱恨交织的情感旋律,蕴含着情感复杂性的力量,让不同时空、不同身份的读者都能在某个层面汲取到共鸣。

第二版和初版本的区别主要在于篇幅的删减与扩增,而第三版的特点主要在于俚语表达的修改和一些事实性内容的修改。前两版中出现了较多的东北俚语表达,如“铜疙瘩簪”“老呱”“抽巴”“大头发刺”等等,又如语言描写:“从小看大,三岁至老!算命打卦就是支野牲口,一辈子奔跑江湖不着家。”而在《徐放诗选》收录的第三版中,徐放又将这些俚语表达改回了较为常见易懂的说法,如将“老呱”改为“老鸦”,“抽巴”改为“抽瘪”,量词“支”改为“个”,删去了“大头发刺”等。可想而知,《徐放诗选》作为收录徐放大部分诗歌的总集,必然面向更广大的读者群体,因此一些生僻的俚语表达应修改为大众化表达为宜,如此更便于读懂和广泛传播。

更有趣的是,对于部分事实性内容的修改,也在一定程度上体现了诗人的用意。由于前两版的事实性内容基本一致,此处只引《今日东北》初版本《妈妈的黑手》:

回首青春都荒芜了!

还从哪里能找回

那些青梅竹马的痕迹?!

孩提,

爱在檐上挂一对蝈蝈笼,

也爱在花架下斗蛐蛐;

每用秫秸当马

拿木棒做枪,

妈妈还把枪头用手给扎上

一缕缕红缨。

我常和一帮孩子占山为王玩,

也常学长毛子造反;

但有时:

也愿装个西厢记里的书生,

在月夜攀树跳花墙;

或捏着拳头瞪起眼,

在学水浒传的那些好汉奔梁山。[7]

诗人写道,自己在小时候喜欢“蝈蝈”和“斗蛐蛐”,也常弄枪戏马,学太平天国造反;有时装作《西厢记》里的书生,有时也会学水浒好汉奔梁山。不论是喜欢玩什么、扮演什么,对于当时的孩子们来说都是一件再正常不过的事情。而在第三版中,诗人改变了说法:“孩子时,/不爱在檐下挂一对蝈蝈笼,/也不爱在瓜架下斗蛐蛐;/只爱用柳条和秫秸当马,/拿木棒做枪。”[8]而后写道:“生来就/不愿装那个《西厢记》里的书生,/在月夜攀树跳花墙;/而只愿捏着拳头瞪着眼,/学《水浒传》里的那些好汉奔梁山。/所以,才养成了/今天这一身野性。”[9]从真实性角度来说,在已有初版写法的基础上,诗人改口称自己儿时不爱玩蝈蝈和斗蛐蛐,也不愿装《西厢记》里的书生,而只喜欢弄枪戏马、学洪秀全和水浒好汉,显然可信度不高;而从诗歌创作角度来说,《妈妈的黑手》的中心意旨与情感层次在两次修改中一再丰富,在对作为客体的“妈妈”的描绘中,还需要烘托出主体“我”的革命志士形象。因此,否定被视作玩物丧志的蝈蝈和蛐蛐,以及手无缚鸡之力的文弱书生,肯定武力与“造反”,称自己“养成一身野性”,虽然有一定的艺术虚构成分,但总体上还是为诗歌情感表达服务。这些事实性内容的修改是诗人在晚年对自己思想倾向和人生走向的一次重审,尽管可能不够真实,但恰恰是诗人在数十年间经历肉体和思想的考验后问心无愧的体现,比起真实的内容反而更显真诚。

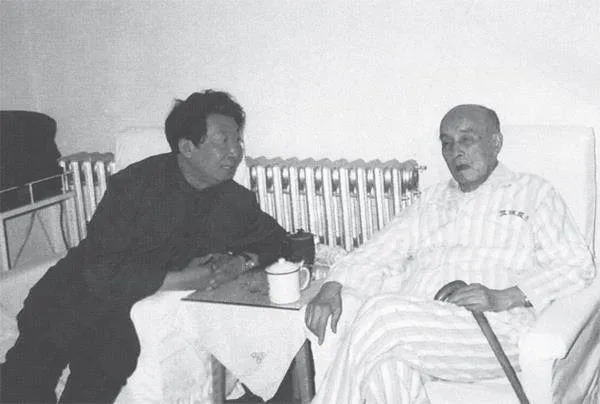

在长达25年的冤屈中生存下来的,不只是徐放的生命,还有他的思想,正如他的笔名“巉岩”那样一贯不屈和尖锐。好友王夫如回忆起他在《人民日报》社再次见到徐放的那天:“出来了一位身披黑色破旧棉袄的人,他头发蓬乱,面容衰老,风尘仆仆,活像一位赶大车的,又活像一位当时到处可见的上访者。”[10]他担心这样的徐放大脑功能是否已经退化到无法进行精神劳动,但在看了徐放的诗稿后,王夫如发现徐放依然葆有诗人的敏感和情思,同时还有不受政治斗争影响的独立思想与革命信念。在他爱恨鲜明的诗句下,始终跳跃着一颗长程苦斗的祖国儿子的心。这位蹒跚狼狈的老者徐放,与当年在四川慷慨激昂地写下《妈妈的黑手》的青年徐放的身影似乎重合了。

(李昕遥,四川大学文学与新闻学院)

[1]胡风:《徐放诗选·序》,沈阳:辽宁大学出版社,1986年,第1页。

[2][3][7]徐放:《妈妈的黑手》,1944年《今日东北》第1卷第1期,第16-17页。

[4]徐放:《徐放诗选》,沈阳:辽宁大学出版社,1986年,第47页。

[5]徐放:《起程的人》,重庆:群益出版社,1945年,第54页。

[6]徐放:《起程的人》,重庆:群益出版社,1945年,第56页。

[8][9]徐放:《徐放诗选》,沈阳:辽宁大学出版社,1986年,第52-53页。

[10]鲁煤:《历史证明他无罪——从<徐放诗选>谈起》,《文艺评论》,1987年第5期,第81-88页。