《自然资源调查监测标准体系(试行)》实施现状研究

关键词:自然资源,调查监测,标准,标准体系

自然资源部办公厅于2021年初印发了《自然资源调查监测标准体系(试行)》(以下简称《标准体系》),《标准体系》按照《自然资源调查监测体系构建总体方案》中的相关要求制定,旨在加快建立自然资源调查评价监测制度,认真履行自然资源统一调查职责[1]。

在国家标准中,将标准体系定义为“一定范围内的标准按其内在联系形成的科学的有机整体”[2]。《标准体系》作为标准化工作的顶层设计,贯穿自然资源调查监测工作的全生命周期,涵盖了当前自然资源调查监测标准化工作的主要内容,对标准化需求方向及急需制定相关具体标准等进行了明确。

1 标准体系概况

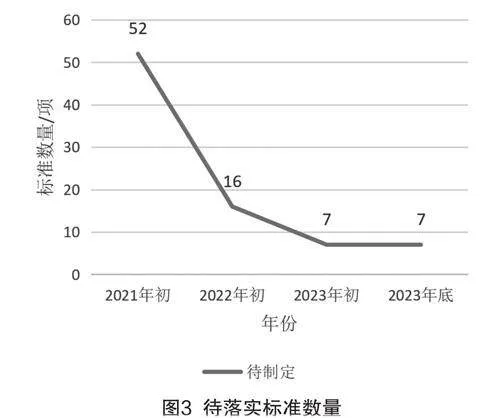

《标准体系》以统一自然资源调查监测标准为核心,按照自然资源调查监测体系构建总体设计和自然资源调查监测工作流程进行构建,包括通用、调查、监测、分析评价、成果及应用5大类22小类,共计79项标准(系列)[3]。其中调查类标准数量最多,有27项,占比34%,其余4大类标准数量相似,均在10项至17项之间,具体框架如图1所示。

标准体系更新与维护工作自2021年开始,截至目前,相关单位已分别于2021年12月、2022年9月、2023年2月、2023年11月先后4次对标准体进行了更新与维护。在标准状态方面,对体系内标准的状态、名称等变化进行了持续追踪及更新。在标准数量上,对体系内已明确的系列标准进一步补充细化,并将标准体系发布后,部分新立项的调查监测类标准及相关标准需求纳入标准体系中。

2 试行效果研究

从国家角度看,自《标准体系》发布后,自然资源部发布的重要文件及通知,如《自然资源调查监测技术体系总体设计方案(试行)》《水资源基础调查实施方案》中,多次提到构建《标准体系》及体系内依据构建省级自然资源调查监测标准体系[7-9]。同时,《标准体系》也在推进体系内标准制修订及支撑自然资源领域标准编制等工作中发挥着重要作用。

2.1 推进标准体系内标准落实

2.1.1 标准状态变化

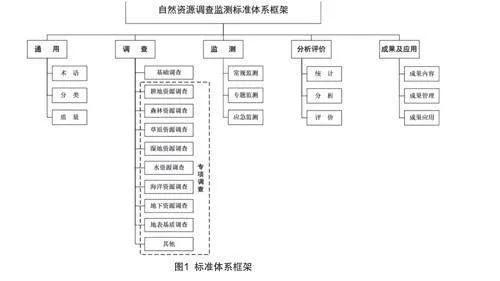

2021年初,标准体系发布时,79项标准(系列)中15项标准已正式发布或发布了相关文件,12项标准正在制定中,待制定的标准数量最多,占比达66%。

在标准体系发布后的第1年,待制定标准通过新立项或预研的方式迅速减少,降至原有数量的31%,制定中的标准数量由12项上升至30项,数量突增150%,同时,也有13项标准开启预研工作,为后续立项做好技术储备。由于标准编制进程需要经过多个环节严格把关,故已发布标准数量增速较为平缓。在统计过程中如系列标准中有部分标准已发布,则将该系列标准统计为已发布状态,此外,如果标准以发布指南文件、试行管理办法等形式发布,也将该标准的状态统计为已发布。随着已落实标准不断制定,已发布标准数量将继续增加,制定中及预研中标准数量将持续减少,直至全部发布,具体统计如图2所示。

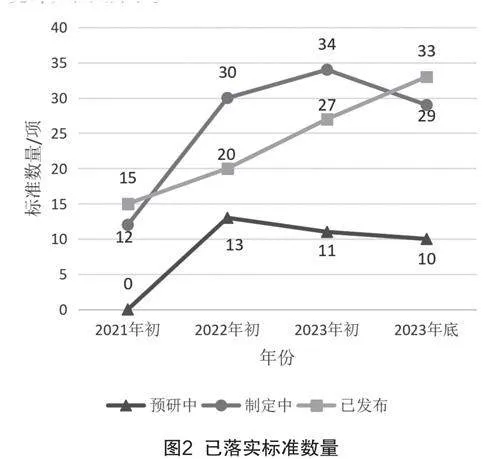

现有《标准体系》中仍有7项标准在3年试行过程中未落实,此类标准是否保留在标准体系中应进行进一步论证,如因为当前技术不成熟无人研究,则可进行保留,如发生业务工作变化或有新的标准取代此项标准,则可删除,变化趋势如图3所示。

《标准体系》在发布首年成效显著,落实了众多急需制定的具体标准,在明确标准需求方向、提出标准具体名称、推动标准制定的过程中起到了指导作用,有效地推进了各项标准的顺利落实。经过3年试行,已有52%的标准状态得到更新,待制定标准数量锐减至原有的13%,大大提高了标准从立项、编制到审查报批全流程的效率,为自然资源调查监测类工作提供了及时的标准支撑。

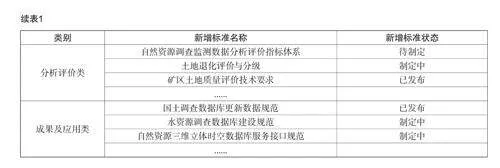

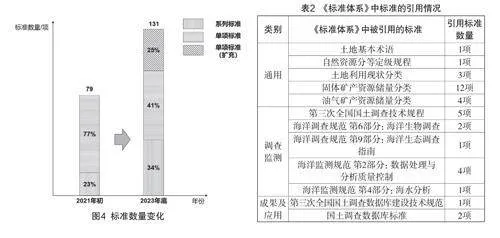

2.1.2 标准数量变化

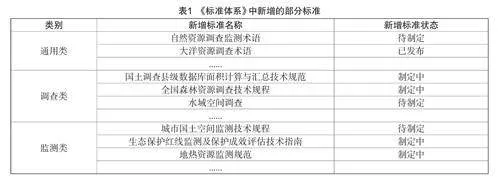

《标准体系》发布后,自然资源调查监测工作仍有新的变化,如2022年开始试点的城市国土空间监测,2023年开展的水资源基础调查等,为更好地契合自然资源调查监测工作管理的需求,对《标准体系》进行更新,增加了《标准体系》发布后立项的相关标准,并通过调研等方式研提了实际业务工作急需制定的标准。当前《标准体系》已由最初的79项标准扩充至131项,部分新增标准如表1所示。

经统计,系列标准扩充最快,原有的18项系列标准保持不变,其中具体标准数量已由原来的18项扩充至44项。大多数单项标准由于标准名称未发生改变,数量未发生变化。但部分单项标准在试行过程中由于标准尚未制定,且在标准体系中规划的标准名称太大,导致后续新立项的标准均能被此项标准包含,因此也存在扩充现象,如《标准体系》中原有的待制定标准为《矿产资源地质勘查规范》,但在近2年新发布或新立项了《矿产地质勘查规范 海砂》《矿产地质勘查规范 玉石》《固体矿产地质调查规范(1:50 000)》及《固体矿产勘查设计规范》等,均可归在《矿产资源地质勘查规范》中的诸多单项标准,因此发生了标准扩充的情况。后续更新标准体系时可对标准名称进行修改,使其在标准体系中定位更明确,数量变化如图4所示。

2.2 支撑自然资源领域标准制修订

考虑到标准制修订的周期,受《标准体系》影响而新发布的标准应在2022年及以后。2022、2023及2024年至今自然资源部共发布的255项标准,其中有28项自然资源调查监测相关的标准对《标准体系》内的标准进行了规范性引用。引用标准多为地质、海洋及土地方面的新发布的行业标准,除此之外还有2项国家标准《省级国土空间规划编制技术规程》及《地籍调查规程》也对《标准体系》内标准进行规范性引用。据统计,《标准体系》被引用标准数量为12项,其中被引用最多的标准为《固体矿产资源储量分类》《第三次全国国土调查技术规程》及《海洋监测规范(系列)》,引用标准大多集中在基础调查监测、矿产资源调查监测、海洋资源调查监测等方向,具体如表2所示。

2.3 指导省级自然资源调查监测标准体系的构建

目前,安徽省、福建省、贵州省等多个省、自治区已印发省级自然资源调查监测体系构建实施方案,在搜集到的9个省、自治区的省级《自然资源调查监测体系构建实施方案》中,88.8%的方案中提到构建省级自然资源调查监测标准体系,66.7%的方案中提到以国家建立的自然资源调查监测标准体系为基本依据结合自身实际情况进行构建。

在已发布的《河北省自然资源标准体系》中提到了河北省的自然资源调查监测标准体系,分为“自然资源调查”“自然资源监测”“分析评价”“调查监测成果及应用”4个方面[10]。陕西省也开展了对自然资源调查监测标准体系的研究,并将标准体系分为“通用”“调查监测”“分析评价”“成果与应用”4个子体系,将调查监测进行整合,按照业务实际分为基础调查监测、专项调查监测及专题调查监测。

当前各省正在构建省级自然资源调查监测体系,自然资源调查监测标准体系作为其中的重要组成部分,也正处于前期的筹备阶段。但从已有资料中可看出,目前各省在构建省级自然资源调查监测标准体系的过程中以国家建立的自然资源调查监测标准体系为基本依据,整体的结构框架基本保持一致,当前标准体系能起到指导省级调查监测标准体系构建的作用,为调查监测的顺利开展提供技术支撑。

3 结语

《标准体系》经3年试行,其体系构架和标准清单的科学性和适用性得到了充分验证,在行业内起着至关重要的作用,有效地支撑自然资源综合管理。但当前《标准体系》仍存在部分待补充完善的问题,因此建议推动《标准体系》的更新改版,对《标准体系》在试行期间需要完善的部分进行修改,下一步具体工作思路如下:

(1)调整体系框架分类。随着自然资源调查监测类业务工作思路的不断明确,现有标准体系间存在分类边界模糊的问题,各分类标准之间缺乏有效衔接[11],部分框架需要重新整合修改,如“分析评价”下的“统计”“分析”“评价”小类,在实际分析评价过程中,分析评价往往是共同进行的,应从其他角度对此类标准进行规划,使其满足当下及今后业务工作的实际需求。

(2)补充新领域具体标准。近年来,通过围绕国家重大战略实施、重大区域格局调整、城镇发展、乡村振兴等需要,标准需求也产生了新的变化[12],对于“专题监测”中的“地理国情监测内容与指标”等后续已不再开展的工作,可进行修改,对转型探索领域如“城市国土空间监测”等可在标准体系中增加具体标准[13-14]。

(3)选取影响力强的具体标准。通过统计分析发现,目前大多数新发布的自然资源标准中仅对《标准体系》内“通用”“调查”及“监测”类具体标准进行引用,对于“分析评价”及“成果及应用”类标准引用较少,一部分原因可能是此类标准近些年发布较少,另一方面也可能是现有《标准体系》中选取的此类标准不具备典型性,故影响力较弱。

总结建议:

(1)细化《标准体系》分类。经统计发现,《标准体系》试行期间随着调查监测类工作的进一步明确,原先的《标准体系》中部分分类框架及标准名称过于笼统,导致该类型标准数量太多,或出现交叉重复[15],在下一步工作中,应对《标准体系》中分类框架下的小类进行细分,同时对待制定标准的标准名称进行修改,为将来可能新增的标准规划好其在标准体系中的位置,使标准体系做到“可扩充,定位准”。

(2)结合业务需求调整《标准体系》。在进行《标准体系》更新改版的过程中应充分考虑自然资源部正在开展或即将开展的实际调查监测类工作,以具体项目为基础,紧抓标准需求,重点关注能指导实际工作的相关技术类标准及管理类标准[16]。同时,对能纳入《标准体系》但发布时间较久的标准或来源其他部委的相关标准进行筛选,确保《标准体系》的实用性。

(3)《标准体系》内协调一致。自然资源调查监测类工作涵盖了包括耕地、森林、草原、水、海洋、地下、地表基质等多项自然资源,在《标准体系》的编制过程中,应对不同类型资源统筹考虑,保证各类资源在内容和体例上不存在大的偏差。此外,即便是同一类资源,也应保证同一大类中各子类或同一子类中各项具体标准的分类视角及细化程度保持一致,保持整体框架的协调。