深远海浮式风电标准体系分析

关键词:深远海,浮式风电,产业链,标准体系,国际标准

0 引言

全球范围内海上风电的发展,不断地从浅近海走向深远海,特别是在欧洲和中国。欧洲是深远海域海上风电的先行者。欧洲市场已经完成建设漂浮式单立柱式风机20余台,半潜式风机10余台。多个海上风电强国也已在深远海域进行布局。中国在深远海上风电建设方面发展迅速,已经成为全球海上风电装机容量增长的主要驱动力之一[1-2]。其中,以“海油观澜号”为代表,海上风电项目在单台风机功率、离岸距离、水深、单位兆瓦用钢量等各项指标都处于国际先进水平[3-4]。

风电产业经过多年的高速发展至今,近海风电资源开发已趋近饱和,深远海海上风电已成为产业发展的必然选择和新动力[5]。国家发展改革委等九部门联合印发的《“十四五”可再生能源发展规划》提出,要积极推动深远海海上风电技术创新和示范应用,不断推进深远海海上风电降本增效。因此,实现深远海规模化、商业化发展,构建先进的标准体系既是必要的,也是紧迫的。

1 国际标准

国际电工委员会(IEC)风能发电系统技术委员会(TC 88 Wind energy generation systems)是专门负责风能发电系统相关国际标准化工作的技术委员会,也是全球各国制定风电国际标准的重要标准化平台,其中WG3(Design requirements for offshorewind turbines)工作组承担了海上风电设计要求相关标准[6]。IEC TS 61400-3-2:2019 Design requirementsfor floating offshore wind turbines这一部分规定了评估浮动式海上风力发电机组(FOWT)站点外部条件的额外要求,并规定了确保FOWT工程完整性的基本设计要求。在第一版发布后不久,技术委员会就启动了修订工作,将技术规范升级为标准,将于2024年度完成[7]。

国际标准化组织(ISO)有多个技术委员会涉及海上风电领域,其中船舶与海洋技术委员会(TC8 Ships and marine technology)发布两项标准[8],分别是Offshore wind energy系列的ISO 29400和ISO29404。前者为海上风电场的港口和海上作业提供了全面的规划和工程要求及指导,以确保海上风电场在建设和运营过程中的港口和海上作业能够高效、安全地进行;后者则规定了风力发电机组组件从供应商到施工现场在施工阶段以及维修和保养过程中,进行物理移动所需的启动和控制信息的内容和格式。

ISO TC 156(Corrosion of metals and alloys)金属和合金的腐蚀技术委员会于2022年出版了国际标准ISO 24656,详细规定了海上风电场结构外部和内部阴极保护的要求[9]。它适用于与海水或海底环境接触的结构及其附属设备。这些要求旨在防止海上风电场结构因海水腐蚀而受损,从而确保风电场的长期稳定运行。此外,ISO TC 67 Oil and gasindustries including lower carbon energy(包括低碳能源在内的石油和天然气工业技术委员)下的海洋结构分委会(SC 7 Offshore structures)工作范围中包括了用于低碳/可再生能源生产的海上结构(例如风力),但截至目前,尚未开展海上风电领域的标准化工作。

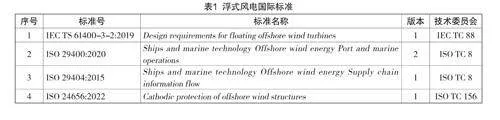

上述国际标准化组织发布的标准,并未将海上风电按照近海和远海进行划分。综合分析,这些标准均适用于深远海浮式风电,见表1。目前深远海浮式风电领域国际标准数量较少,仍存在很多空白,远未形成全球统一的产业和技术。

2 国外先进标准

2.1 美国标准化工作

国外海上风电基础结构的设计人员,一般都具有海洋工程的经验,所使用的分析方法也主要是基于多年来形成的海洋油气开发平台技术。以美国石油学会(API)为代表的机构,认为,鉴于天然气和石油行业的相关企业积累了数十年的应对复杂环境的海上运营经验,将现有的油气行业标准应用于海上风能领域是行业发展的自然进程[10]。API与海上运营商委员会(OOC)达成合作,双方将共同为海上风能运营和资产开发建立安全管理体系,未来将形成海上风能相关标准和指导方针。其他方面,其直接将海洋工程的已有标准移植到海上风电领域。

美国船级社(ABS)在设计、建造和入级方面形成了4部标准,这些工作基本上都是2023年完成的,见表2。美国海上风电行业正处于快速发展阶段,其首个商业规模海上风电场首批5台风机2024年实现商业投运,但在标准化领域,并没有大的动作。究其原因,一方面是认为依托墨西哥湾油气开发成功的海洋工程经验,“无需重新发明轮子”,另一方面是海上风电产业链的限制,使得标准制修订活动并不活跃。

2.2 挪威标准化工作

欧洲是全球海上风电的发源地,早在2009年,挪威在北海就建成全球首台兆瓦级漂浮式风电样机。目前,挪威的海上漂浮式风电项目已实现商业化运行[11]。与美国对海上风电标准化的思路不同,全球领先的海洋工程标准化机构挪威船级社(DNV),则逐步构建针对性的海上风电标准体系。

挪威在海上风电领域的标准化工作开展得广泛而深入。截至2023年底,DNV已经发布了30余项海上风电领域的标准,其中针对浮式风电有6项,见表3。这些标准涵盖了基础设计、结构完整性、设备与系统、操作与维护、环保与安全、性能要求、测试与认证,为漂浮式风电的设计、建设和运营提供了全面的指导和要求。

总体而言,北海海上风电,特别是漂浮式风电先行所总结的经验,结合DNV在海洋工程装备的技术积累,使得相关标准和指南在国际上具有较高的认可度和权威性,因此包括中国在内的全球海上风电领域都在借鉴和使用。

3 中国标准

3.1 标准化组织

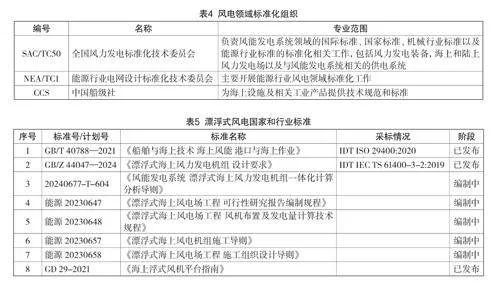

标准化组织在海上风电领域发挥着重要的作用,通过制定和实施国家和行业标准,促进风电技术的规范化、标准化和国际化发展,提高风电设备的安全性和可靠性。我国目前风电领域相关标准化组织主要有三个,见表4。

(1)全国风力发电标准化技术委员会(SAC/TC50)是我国风电国家标准归口和管理的单位,其秘书处同时承担IEC/TC 88的国内技术对口单位。因此,IEC国际标准转化为我国国家标准基本上都是这个委员会完成的。

(2)对于行业标准,基本上由NEA/TC 1,即能源行业风电标准化技术委员会归口发布的。在海上风电领域,NEA/ TC 1发布了涵盖了风电场规划设计、施工安装、运行维护、并网管理以及风电机械设备、电气设备等专业的多项标准。

(3)中国船级社(CCS,也称中国船检局)致力于海上风电设施及相关工业产品技术规范和标准制定,虽然不是严格意义的标准化组织,但其发布的指南和规范,在海上风电领域具有广泛的应用和接受度,被视为通用标准。

尽管目前我国有多家团体标准化组织如中国海洋工程咨询协会、中国电机工程学会、中国岩石力学与工程学会等,已发布涉及海上风电领域标准30余项,但都是以近海为主,尚未发布深远海浮式风电相关标准。

3.2 国家和行业标准

海上浮式风电相关的国家标准可以分为两个部分,一是对ISO和IEC国际标准的转化,二是自主编制的国家标准。表5中所列的标准大部分是处于编制过程尚未正式出版的,即近年来,结合我国独特海洋环境特征、行业内科研成果和工程技术经验等形成的。与上述国外先进标准相比,我国在漂浮式风电领域的标准化工作并不落后,而是走在世界前列。

中国船级社(CCS)作为有政府背景的认证机构,在海上风电标准化领域开展了广泛而深入的工作。其根据国内外海上浮式风机基础的设计和建造经验,以及在审和已审的海上浮式风机平台图纸的审查经验,提出了海上浮式风机平台及其附属系统相关技术和检验要求,发布了《海上浮式风机平台指南》等文件[12]。

4 标准体系建设的建议

我国海上风能资源较为丰富,发展海上风电有特别的优势,并已成为全球海上风电累计装机规模最大的国家,但尚未形成较完善的技术标准体系。在30多年的开发实践中,海上风电产业逐步形成近海风能和深远海风能开发两条技术路线[13]。作为未来海上风电发展的重要方向,漂浮式风电技术得到越来越多的关注[14],国内外一些标准化组织也制定了针对性的标准。通过深入分析浮式风电国际标准、国外先进标准、国内已有标准的现状,结合我国海上风电产业的经验,提出标准体系建设的建议:

(1)关于深远海浮式风电标准化工作,目前有观点认为深水油气工程技术覆盖浮式风电70%以上的技术范畴,并具备推动相关技术实现有效移转的可能性[15],但就从业人员而言,海上风电的技术人员来自不同行业,具有海洋油气开发浮式平台设计经验的较少。深远海浮式风电平台涉及的技术复杂且独特,需要专门的标准来确保技术的正确应用与设备的稳定运行,因此构建一套完整的深远海浮式风电标准体系是必要的。

(2)我国在深远海风电领域技术和产业链发展基本上与世界同步,标准化工作应充分利用在陆上和近海海上风电建设积累的经验和优势。随着全球漂浮式风电快速发展,从现在到2030年是关键时期[16],应加快形成标准体系,以“产业链”+“标准”来解决限制了我国漂浮式风电的大规模应用的高成本问题。

(3)对于全球市场,我国深远海浮式风电产业发展并不落后。中国拥有完善的装备制造体系,欧洲则具备先进的技术和丰富的项目经验,在双方积极合作的同时,竞争也是不可避免的[17-18]。深远海形成主流市场的时机应在“十五五”期间。目前需要加快做好标准研制工作,才能保证在未来竞争中保持领先优势。

(4)漂浮式风电标准体系的建立,应以产业链自主可控能力为目标,聚焦于大容量风电机组、远距离柔性直流送电、支撑结构、动态电缆、海上安装等制约其实现大规模、批量化开发的技术,以及针对我国海域抗台风,运维技术和配套装备等方面[19]。

(5)深远海域风电是海上风电未来发展的趋势,但离岸距离远使得电能可能因成本或技术限制无法进入电网[2 0],因此漂浮式风电标准体系的建立,不能局限风电本身,而是通过“海上风电+”的融合发展模式,与油气开发结合,与其他电力消纳,如电制氢(氨)等能源综合利用和能源外送技术相融合[21-22]。

(6)目前国际上统一的浮式海上风电标准体系尚未形成,国际标准有空白。浮式海上风电作为一种重要的清洁能源形式,全球市场规模的扩大必然伴随着国际标准的需求。随着我国技术进步、工程实践的积累以及国际合作的加强,存在较多机会来牵头主导深远海浮式风电领域国际标准制定,为建立更加完善的国际标准体系贡献中国经验和智慧。

5 结语

全球海上风电正稳步迈向深远海,构建深远海浮式风电标准体系显得尤为关键,其紧迫性不容忽视。标准体系的建立,一方面要为我国漂浮式风电的规模化应用提供坚实的支撑;另一方面,要助力与欧美国家在这一领域的竞争。我国在浮式风电产业链上占据优势地位,应以标准为引领,提升我国在国际风电市场的核心竞争力。在深远海浮式风电这一创新领域,针对国际标准化存在的空白点与薄弱环节,应积极发挥单项技术优势,主动出击,精心布局国际标准制定工作。尽早形成一套完整且具备前瞻性标准体系,对于推动我国深远海浮式风电技术和装备走向海外,提升我国在全球风电领域的影响力与话语权具有重要意义。