当动画照进现实(五) 《冰川时代4:大陆漂移》

“冰川时代”系列是一个至今有20 多年的动画电影,讲的是在很久很久以前的冰河时代末期,猛犸象曼尼、树懒希德、剑齿虎迪亚哥和其他动物,在气候剧烈变化、地质灾难频发的世界里相互扶持、艰难求生,寻找朋友、伴侣和人生意义的故事,每一部都兼具幽默搞笑和惊险刺激。

《大陆漂移》是“冰川时代”系列的第四部电影,开篇还是那只永远追逐松果的“无敌搞笑”小松鼠奎特。这次,它一不小心钻进了地心,改变了地核自转的方向,造成了地面上的大陆四分五裂,使动物们被迫和家人、伙伴失散。

猛犸象曼尼、树懒希德、剑齿虎迪亚哥要使用浮在海面上的冰川碎片——流冰,作为临时的船只,在海上探险,寻找与家人团聚的航路。

电影里的故事自然是编出来的。不同物种的动物不可能通过某种通用语言进行交流,也没有松鼠能够深入地心,改变地核转动方向。但是你知道吗,大陆真的会漂移呢!

大约2.3亿年前,地球上曾经只有一块巨大的盘古大陆,面积达到了2.5亿平方千米。这个数字意味着,这块大陆的面积几乎接近地球面积(约5.1 亿平方千米)的一半!除了盘古大陆,地球上再无其他陆地,全部都是海洋。盘古大陆存续了大概1 亿年,在距今1.3 亿年前开始分裂移动,逐渐形成了地球现在的七大洲和五大洋。

大陆漂移学说

16世纪,地图工作者在制作地图的时候发现某些大陆的边缘参差不齐,而这些大陆仿佛拼图一样,能够严丝合缝地互相拼接在一起。19世纪,一些地质学家发现全球范围内的一些化石具有可比性,且不同大陆都有某些惊人相似的岩石组合。

1910年,德国气象学家阿尔弗雷德·魏格纳在翻阅世界地图时,发现大西洋两岸的轮廓非常相似,并最早提出了大陆漂移学说。

①海底山脉和深海沟都是板块运动造成的;

②推动大陆板块运动的有两种力量:一种是地球自转造成的向西漂移的潮汐力,另一种是地球自转产生的指向赤道的离极力;

③在两种力量的共同作用下,像大船一样漂浮在地表的大陆破裂,与底下较重的、具有黏性的硅镁层分离,向西方和赤道漂移。

但由于地球自转产生的这两种力量太微弱了,根本不可能推动大陆板块移动。很多人都不赞同这一解释。

海底扩张学说

随着科学的发展,地质学家们对地球的研究越来越深入,逐渐认识到推动大陆板块漂移的力量来自地壳之下。数十年的海底探测,地质学家们发现了很多证据,比如海底岩层相对于陆地更薄、更年轻,在大西洋中部有一条海底山脉——大西洋中脊……综合各方面的证据,20世纪60年代,美国海洋地质学家H.H.赫斯和R.S.迪茨提出了海底扩张学说。

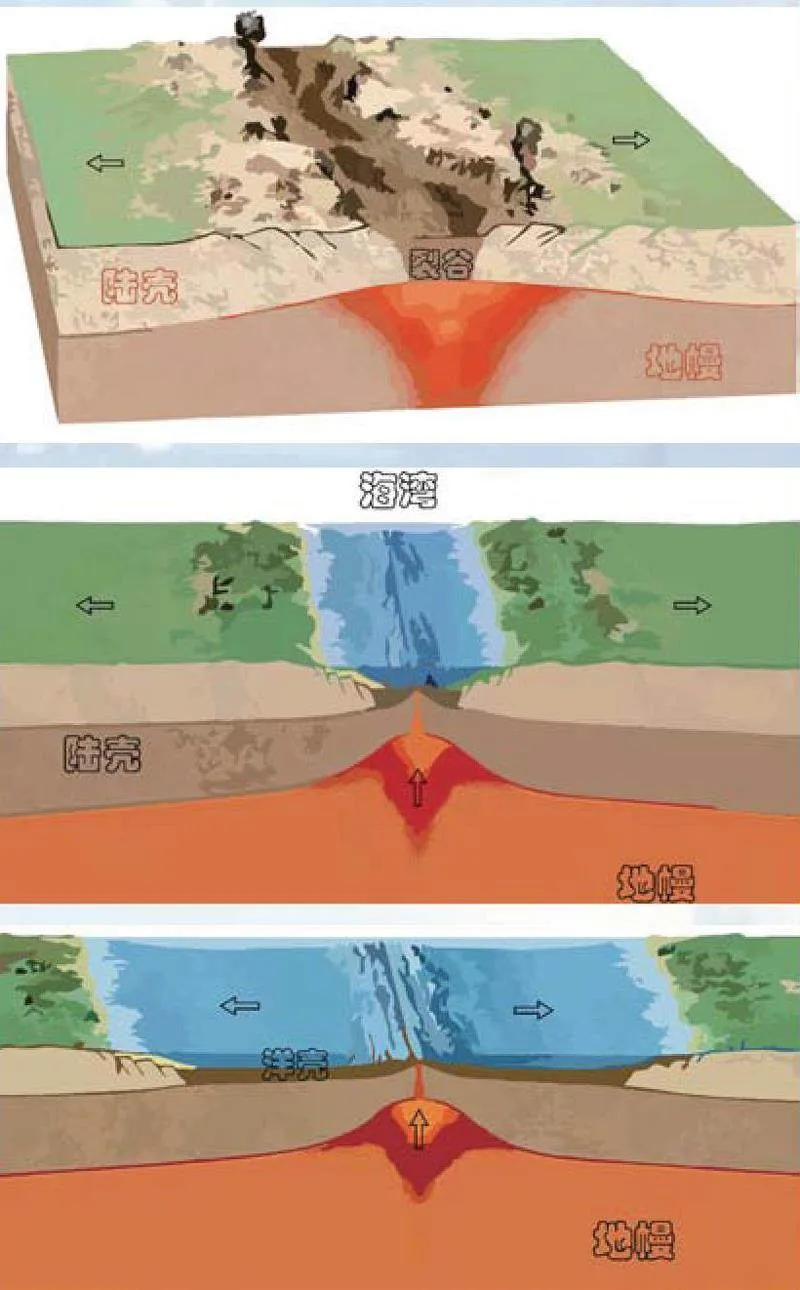

①高热流的地幔物质沿大洋中脊的裂谷上升,不断形成新洋壳;

②以大洋中脊为界,背道而驰的地幔流带动洋壳逐渐向两侧扩张;

③地幔流在大洋边缘海沟下沉,带动洋壳潜入地幔,被消化吸收。

这一学说是对大陆漂移学说的发展,更是为后面的板块构造学说奠定了基础。

bcfc8b26d2f704aae1f6958e6f211763

bcfc8b26d2f704aae1f6958e6f211763板块构造学说

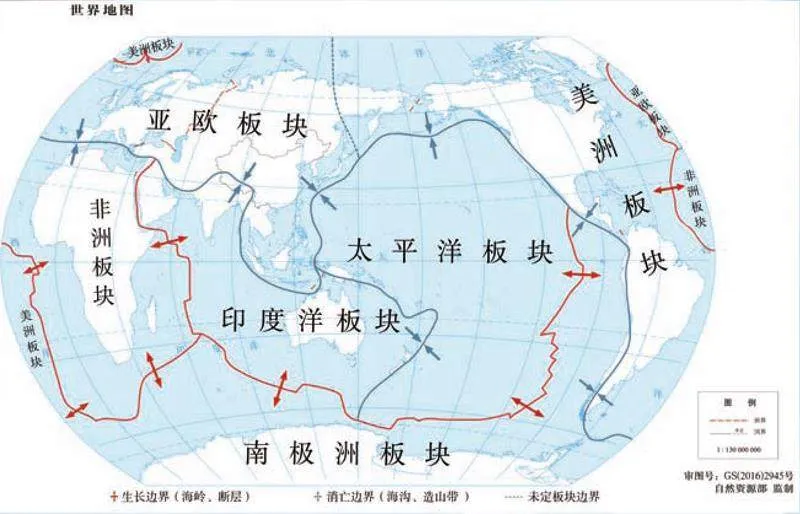

随着海底地质知识的不断更新和海底扩张证据的不断积累,板块构造学说便应运而生。地质学家们发现地球的岩石圈并不是一整块,而是被分割成许多构造单元,这些构造单元叫作板块。全球的岩石圈分为亚欧板块、非洲板块、美洲板块、太平洋板块、印度洋板块和南极洲板块。太平洋板块主要由海洋岩石圈构成,除此之外,其他各大板块都由海洋岩石圈和大陆岩石圈共同组成。

在这些板块下面有一个密度更大的半黏性圈层——软流圈,板块可以漂浮在软流圈之上。同时,软流圈内部存在密度和温度的差异,导致其内部物质可以对流,带动上方的板块移动。

冰河时代是如何形成的?

有趣的是,中国科学家们通过研究中国黄土发现,冰河时代可能是“大陆板块漂移”的结果。

2014年,兰州大学聂军胜团队通过对分布在秦岭山脉以北到毛乌素沙漠以南的黄土高原表土样品进行了系统采集和研究,解答了“为何地球气候在260万年前出现急剧变化,从之前的温暖状况变为之后冰盖周期性消融和扩张”这一问题。

500万年前,南、北美洲相距较远,大西洋和太平洋两侧的表层海水可以自由交换,因此盐度差为零。随着南美洲板块逐渐向北漂移和南、北美洲距离接近,大西洋海水和太平洋海水交换的能力逐渐降低,而东北信风还不停地把大西洋的水汽吹到太平洋去,就这样过了几十万年、几百万年,太平洋的盐度持续降低。

淡水会在0度时结冰,海水需要更低的温度才能结冰。而海水的盐度越低,越接近淡水,就越容易在冬天结冰。所以,在漫长的板块漂移运动中,北太平洋海冰的面积逐渐扩大、北太平洋高压中心不断加强,夏季风持续增强,最终导致海水分层,而深层海水里的二氧化碳无法到达大气,导致大气中的二氧化碳含量降低、气候变冷,最终形成北半球冰盖——地球进入冰河时代。

在那之后,北半球的冰盖周期性消融和扩张。当冰盖消融时,便是温暖时光;当冰盖扩张时,就是冰河时期。