三角协调理论视域下高等职业教育高质量发展的逻辑与进路

摘 要 推动高等职业教育高质量发展是加快我国高质量高等教育体系建设的必然要求。借鉴伯顿·克拉克提出的“三角协调模型”,拓展构建了“大学—国家—社会”的三角协调理论分析框架。基于该理论框架审视,高等职业教育高质量发展遵循着促进学生全面发展的人本逻辑、服务国家重大战略实施的政治逻辑和满足社会经济发展需求的市场逻辑。为此,实现高等职业教育高质量发展需要学校、国家和社会三方力量协同推进:落实立德树人根本任务,永葆高等职业教育“全面发展”育人底色;发挥政府主导作用,浇筑高等职业教育“协调发展”坚实基座;激发市场办学活力,重塑高等职业教育“融合发展”共生格局。

关键词 高等职业教育;高质量发展;三角协调模型;产教融合

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)31-0034-06

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。教育在国计民生中具有基础性、全局性和先导性作用,加快建设高质量教育体系已成为新时代我国教育发展的新主题、新方向、新目标、新任务[1]。其中,职业教育作为国民教育体系的重要组成部分,为我国经济社会发展培养了大批高素质技术技能人才。然而,立足新时代高质量教育体系建设的新要求,我国高等职业教育发展依然面临着整体发展不充分、区域发展不协调、类型特征不鲜明、社会吸引力较弱与人才培养质量参差不齐等现实困境[2][3]。党的二十大报告明确提出“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,推进职普融通、产教融合、科教融汇,优化职业教育类型定位”[4],为新时代我国高等职业教育高质量发展指明了方向。

当前,国内外学者围绕高等职业教育高质量发展进行了诸多研究,重点聚焦高等职业教育高质量发展的内涵价值[5]、政策依据[6]、现实挑战[7]与行动路向[8]等四个方面,为后续研究奠定了理论基础并提供了实践参考。但总体而言,学术界对高等职业教育高质量发展研究仍处于不断深化阶段,已有研究成果缺乏系统的学理阐释。推动高等职业教育高质量发展是一项复杂的系统工程,唯有科学把握高等职业教育与政治、经济、文化等领域的内在关联,深刻揭示国家、社会等教育系统外部因素对高等职业教育发展的作用机制与生发逻辑,方可找寻其高质量发展之道。本研究借助伯顿·R·克拉克的“三角协调模型”,旨在从学理层面阐释高等职业教育发展与国家、社会三者间的内在互动机制,继而精准设计实施进路,为新时代加快推动高等职业教育高质量发展提供理论支撑和实践参考。

一、理论基础与分析框架

(一)理论基础

20世纪80年代,美国学者伯顿·R·克拉克对各国高等教育的组织管理进行了探究,重点从组织视角揭示了高等教育系统的基本要素,阐明了组织协调的特征在各个国家如何变化以及产生了何种影响。在此基础上,构建了影响高等教育系统发展的“三角协调模型”。该模型认为,国家权力、市场力量与学术权威是影响高等教育系统发展的三个关键因素[9]。在伯顿·R·克拉克看来,国家、市场与学术三者间的均衡是高等教育可持续发展的必要条件,且三个方面是相互依存与共生的关系,削弱任何一个单一力量都会导致平衡状态被打破,致使高等教育陷入“畸形”的结构与秩序中,高等教育自组织的生态系统也将处于亚健康状态。伯顿·R·克拉克提出的“三角协调模型”,为分析我国高等职业教育高质量发展提供了重要的分析框架与研究视角。

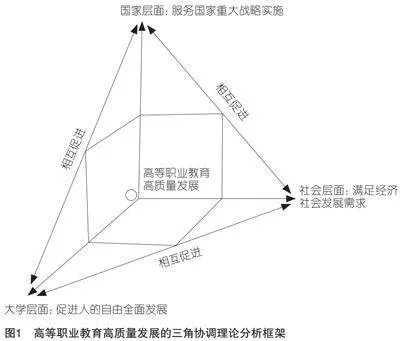

(二)分析框架

近年来,伯顿·R·克拉克的“三角协调模型”已逐渐成为国内社会科学领域的重要分析工具之一,常常被用来分析教育、文化领域的制度变迁、模式演进与治理方略。依据“三角协调模型”,高等教育系统的发展是一个由国家权力、市场力量与学术权威三者间利益博弈、动态演进,多种要素共同作用的结果。高等职业教育置身于高等教育发展体制之中,也会时刻受到来自国家、市场与学术三方力量的深层次影响。然而,随着高等教育大众化和普及化的发展,尽管大学作为知识生产创新主体的地位并没有发生根本改变,但大学已不再是纯粹的学术组织,其知识生产与应用不再单纯地遵循学术逻辑,而是在遵循学术逻辑的同时,也遵循着政治逻辑与市场逻辑。高等职业教育亦是如此,体现在自觉为国家乃至人类的经济、政治、文化发展服务,为社会进步作出更大贡献。故此,要考察我国高等职业教育高质量发展,需对克拉克所提出的“三角协调模型”进行本土化修正。具体来说,需要将学术视角拓展到院校视野,即把高等职业院校作为一个整体、一种组织来探讨其与外部的关系及内部治理特点。同时,市场只是社会运行的一个方面,社会除了市场外,还包括经济、文化等诸多要素,都会对高等职业教育发展产生深刻影响。由此,本研究将克拉克的“学术—市场—政府”的三角协调模型拓展为“大学—国家—社会”的三角模型。高等职业教育高质量发展的三角协调理论分析框架,见图1。

二、三角协调理论视域下高等职业教育高质量发展的逻辑理路

探究高等职业教育高质量发展路径,有必要先廓清其深层次的内在生发逻辑。以“大学—国家—社会”三角模型分析框架进行审视,大学教育的本质是育人,高等职业教育的育人属性和准公共产品属性也决定了其不应沦为任何一方或多方牟利的工具[10]。也就是说,高等职业教育高质量发展理应遵循促进学生全面发展的人本逻辑。此外,高等职业教育的高质量发展还应遵循服务国家重大战略实施的政治逻辑与满足社会经济发展需求的市场逻辑。

(一)人本逻辑:促进人的自由全面发展

教育的核心目标是促进人的全面发展。无论是夸美纽斯(Jan Amos Komenský)的教育思想、洛克(John Locke)的绅士修养,还是杜威(John Dewey)强调的公民素质美育和赫尔巴特(J.F.Herbart)教育观的道德完善,均传达了“教育成人”的最高旨趣。马克思主义教育观也强调了“教育是造就全面发展人的唯一方法”[11]。由此可见,高等职业教育应以服务人的精神成长与道德养成、促进人的自由全面发展作为其高质量发展的内在价值追求,同样也是衡量其发展质量的评价之维。

首先,高等职业教育的高质量发展为更多的人提供了受教育的机会,维护了教育公平。2022年8月,教育部发布的《中国职业教育发展白皮书》显示,2021年,全国有高等职业学校1518所(含32所职业本科学校),招生556.72万人,在校生1603.03万人,分别占全国本专科高校招生数和在校生总数的55.6%、45.85%,其规模已占据高等教育的半壁江山。其中,高等职业院校70%以上的学生来自经济、教育欠发达的农村地区。高等职业教育规模的持续扩大与人才培养质量的不断提升,为大批受教育者,特别是农村青年增加了受教育机会,为其全面发展提供了可能。

其次,高等职业教育高质量发展提升了劳动者的知识技能水平,积累了更多物质财富,为人的全面发展创造了优渥的物质条件。美国著名经济学家西奥多·舒尔茨(Theodore W. Schultz)认为,教育是一种人力资本,其对于提高个人的人力资本存量和资源分配能力发挥着重要作用[12]。加强高等职业教育的职业技能培训,有助于提升劳动者的知识技能,进而解放和发展社会生产力。有实证研究表明,高等职业教育在促进就业、增加收入和促进共同富裕等方面具有显著的正向作用[13]。由此可见,高等职业教育的高质量发展有助于促进劳动者个体的高质量就业,实现其物质财富的积累,为人的全面发展奠定坚实的物质基础。

第三,高等职业教育的高质量发展有助于充分挖掘个体的发展潜能,搭建“人人皆可成才”的广阔舞台。霍华德·加德纳(Howard Gardner)的多元智能理论认为,“作为生物的种属,我们拥有一定数量的智能,人与人的差异在于他们各自独特的智能轮廓”[14]。质言之,人有多种不同类型的智能,每个人的优势智能均存在着差异和多元化发展趋向。一方面,高等职业教育实践导向的课程安排模式,为“以形象思维为主”的人才提供了充分发挥其潜能的机会。在现有学业评价机制的引导下,那些“抽象思维”较弱而“形象思维”较强的学生往往被社会和学校贴上了“差生”的负面标签。高等职业教育为这些擅长“形象思维”的人才提供了“有教无类”“因材施教”“个性化”教育的可能。这部分学生通过接受高等职业教育,可以成为操作最复杂机器、制作最漂亮衣服、烹制最可口饭菜的“能工巧匠”“大国工匠”,同样可以实现人生价值,成为国家和社会需要的栋梁之材。

(二)政治逻辑:服务国家重大战略实施

习近平总书记指出,教育“必须坚持以为党育人、为国育才为根本目标”[15]。这一论断是对“为谁培养人”这一根本问题的回答,体现了我国高等职业教育高质量发展的基本价值立场和鲜明办学方向。可以说,高等职业教育高质量发展应以动态响应和服务国家重大战略实施为根本遵循。

自新中国成立以来,我国高等职业教育始终以服务国家战略需求为导向,高度契合并服务于不同时期的政治诉求。新中国成立初期,我国工业化基础薄弱,建设社会主义工业成为当务之急。这一时期,高等职业教育的主要任务是为我国工业化建设培养大批初级和中级技术人才[16]。改革开放以后,我国开始以“经济建设为中心”,并逐步建立起社会主义市场经济体制。这一阶段,我国高等职业教育的主要目的在于培养满足社会经济发展需要的各类技术技能rKyAe4lTmJWPySp+slPtTGQ3oZOuwMGas9dOTYHeWg4=人才。迈入新时代,高等职业院校依托人才和资源优势,服务脱贫攻坚、乡村振兴、军民融合、东西协作等重大战略和“一带一路”倡议[17],生动诠释了服务政治诉求和国家战略的价值取向。近年来,高等职业教育除了为社会主义经济建设服务之外,又重点突出了促进教育公平和社会稳定[18]、减少贫困代际传递,促进社会纵向流动的政治功能。

在服务政治需求的同时,高等职业教育的发展也会受到国家政策导向的直接影响[19]。党的十八大以来,党中央、国务院高位部署高等职业教育改革工作,高等职业教育的国家战略定位愈加凸显。特别是自2019年“双高计划”启动以来,高等职业院校在办学条件、教育教学、学生发展、社会服务等方面成果显著。有实证研究表明,“双高计划”对高职院校服务水平的提升具有显著推动作用[20]。还有研究表明,高等职业教育科研活动也与国家重大政策与重点项目保持着同频共振,反映出职业教育研究生态受政策影响较为显著[21]。由此可见,考量高等职业教育高质量发展的关键是要看其是否主动面向国家重大战略、关键领域与社会重大需求进行结构调整,是否践行了“为党育人、为国育才”的重大使命。

(三)市场逻辑:满足经济社会发展需求

新时代,服务市场经济结构调整与产业转型升级,加快促进新质生产力形成,成为高等职业教育高质量发展的新内涵、新目标、新定位。也就是说,高等职业教育的高质量发展遵循着满足经济社会发展需求的市场逻辑。与此同时,经济社会的高质量发展又会反作用于高等职业教育,以市场需求驱动高等职业教育系统性变革。

一方面,高等职业教育高质量发展有助于促进市场经济高质量发展。当前,我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,新质生产力是推动高质量发展的强劲推动力和支撑力。发展新质生产力,归根结底要靠创新型人才[22],接受高质量的高等职业教育,有助于劳动者积累直接面向生产实践的知识与技能,进而摆脱过去简单、重复、低效的劳动模式,提升劳动生产效率,进一步解放和发展生产力。与此同时,高等职业教育向劳动力市场输送了大批高技能人才、能工巧匠、大国工匠,以人才、创新驱动区域产业转型升级,进而推动我国经济社会高质量发展。已有实证研究表明,我国区域经济发展水平与职业教育规模和质量之间存在较强的正相关性[23]。高等职业教育通过培养具有创新意识和创新能力,并能够熟练掌握新质生产资料的应用型、创新型、技能型人才,一体式推进科技创新、产业创新、发展方式创新,从而推动我国社会经济高质量发展。

另一方面,市场经济的高质量发展会促进高等职业教育的系统性变革。我国经济社会高质量发展与现代产业体系的要求,是驱动高等职业教育在人才培养目标、规格、结构等方面发生系统性变革的重要因素。当前,市场结构调整和产业转型升级需要大量高素质、复合型、创新型技术技能人才。这就要求高等职业教育要不断增强其适应性,积极对接现代产业体系,不断优化专业结构布局,自觉将教育教学目标与人才培养标准面向市场、融入产业、对接行业、服务企业。另外,现代技术是驱动新产业、新业态、新模式“三新”经济发展的关键引擎。而现代技术的创新与应用不仅需要拔尖创新人才在技术研发环节的深耕,更需要高技能人才推动前沿科技成果转化落地。由此观之,外力驱动高等职业教育系统变革,有助于高等职业教育积极融入产教融合共同体,深化校企合作,不断激发高等职业教育办学活力与提升发展水平。可以说,服务市场需求既是高等职业教育高质量发展的根本导向,也是评价高等职业教育发展质量的重要标准之一。

三、三角协调理论视域下高等职业教育高质量发展的实现路径

(一)落实立德树人任务,永葆高等职业教育“全面发展”育人底色

高等职业教育高质量发展应以工具理性与价值理性的和谐统一为目标,坚持将“德性”作为衡量其人才培养质量和高质量发展的首要标准,致力于培养“德技并修”的高素质技术技能型人才。

一是坚持将技能培训与素质教育融合,促进技能与素养双线提升。一方面,高等职业院校可将职业素养内容巧妙融入专业课程设计中,通过项目化教学和理实一体化教学模式,让高职学生在学习专业技能的同时,潜移默化地将职业态度、职业道德、职业理想与价值观等“软技能”融入其中,提升学生道德修养,从而增强学生的专业认知、职业认同和职业能力,最终达至“德技并修”的育人目的。另一方面,高等职业院校要发挥第二课堂育人作用,邀请劳动模范、能工巧匠、大国工匠进校园开展宣讲活动。通过讲述自身职业发展过程中各个阶段的成长故事,从思想上引导学生树立“技能报国”的理想信念,坚定人生正确方向。

二是大力推进“大思政课”建设,培育和践行社会主义核心价值观。首先,思政课教师要“上好”“上活”思想政治理论课。可通过开展形式多样的红色主题教育,组织学生参观红色教育基地,观看红色影片,参与红色情景剧沙盘等活动,加深对革命历史的了解,进一步提高学生的政治素养,引领向上向善的学风。其次,专业课教师要将课程思政元素巧妙融入专业课程内容,让学生在学习专业技能的同时,坚定马克思主义信仰、践行社会主义核心价值观,真正实现“知、情、意、行”的统一。最后,高等职业院校要加强教师队伍素质建设,鼓励教师积极参加各级各类微课教学比赛、青年教师比赛等活动,通过以赛促教,进一步提升教师的教学能力,引导教师将好的教学方法和经验灵活运用到实际教学中,提升课程育人实效。

三是加强中华优秀传统文化教育,增强学生文化自信和全面发展。加强中华优秀传统文化教育,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,是彰显新时代高等职业教育高质量发展的重要表征。一方面,高等职业院校要以传统节日为契机,通过组织内容丰富、形式多样的传统文化体验活动,营造良好的传统文化氛围,传承中华优秀传统文化,增强师生文化自信。如在清明节期间,组织开展“清明祭英烈”主题教育实践活动,致敬缅怀先烈、厚植爱国主义情怀;在中秋节期间开展“赏中秋明月,诵经典诗文”活动,在经典诵读中了解节日文化,增强民族自豪感,培养珍惜亲情、热爱生活的情操。另一方面,高等职业院校要在日常课程教学和课外实践活动中有机融入中华优秀传统文化元素,讲好中国故事。如“修齐治平、兴亡有责”的家国情怀、“厚德载物、明德弘道”的精神追求、“讲信修睦、亲仁善邻”的交往之道等,通过中华优秀传统文化教育,引导学生坚定文化自信。

(二)发挥政府主导作用,浇筑高等职业教育“协调发展”坚实基座

对于高等职业教育而言,其发展质量的首要标志就是适应性。深化高等职业教育供给侧结构性改革,推动形成同市场LPB19hXt7nGfydNbDxK3kQ==需求相适应、同产业结构相匹配的现代高等职业教育结构和区域布局是增强高等职业教育适应性的必由之路。为此,政府应发挥好价值引领与政策保障作用,通过完善政策服务体系、优化供给侧结构、坚持资源区域统筹,筑牢高等职业教育高质量发展的根基。

一方面,政府要指导高职院校建立专业动态调整机制,深化高等职业教育供给侧结构性改革。一是建立科学动态的专业预警与淘汰机制,对劳动力市场需求急剧减少、就业前景不好的专业进行及时预警,并淘汰不符合时代发展、产业转型需求和供给过剩的专业[24]。二是政府要通过政策引导,鼓励高职院校因地制宜、因校而异,围绕新职业、新岗位、新需求合理布局专业结构体系。优先发展先进制造、新材料、新能源及现代农业、生物技术、人工智能、新一代信息技术等新兴专业。三是高职院校要积极响应和服务国家重大战略诉求,有计划地设置发展护理、康养、家政、学前、托育等一大批适应小康社会的亟须专业。与此同时,还要着力改造钢铁、冶金、化工、医药、建筑、轻纺等传统专业,促进技术知识生产创新,大力解决我国技术“卡脖子”问题,提升国家核心竞争力。

另一方面,政府应持续加大对高等职业教育的政策保障与经费支持力度,统筹区域充分、协调发展。区域协调发展是我国高等职业教育高质量发展的必然要求。然而,有实证研究表明,当前我国西部民族地区高等职业教育在师资保障、办学条件方面普遍低于全国平均水平[25]。为此,要推动城乡高等职业教育的融合均衡发展和东中西部高等职业教育的特色均衡发展,政府要根据区域产业实际需求,遵循“产业链—人才链—教育链”的逻辑进行改革调整。特别是要加大对高等职业教育欠发达地区的政策保障与经费投入,扩大其高等职业教育的办学规模和优化办学条件,着力提升西部地区的高等职业教育质量。与此同时,政府要加快现代职业教育体系建设,建立健全中等职业教育、高职高专教育、本科层次职业教育、专业学位研究生教育和普通高等职教育的融通机制,形成“纵向贯通、横向融通”的现代职业教育体系,进而以教育结构优化支撑人才结构优化,以人才结构优化支撑引领产业结构优化和经济转型升级,促进经济高质量发展,加快推进中国式现代化强国建设步伐。

(三)激发市场办学活力,重塑高等职业教育“融合发展”共生格局

满足经济社会发展需求既是高等职业教育所遵循的市场逻辑,也是推动高等职业教育高质量发展的关键力量。然而,当前高等职业教育存在技术技能人才供给与市场发展需求匹配不精准、市场主体参与高等职业教育办学热情不高、产教融合不深等问题,已成为制约高等职业教育高质量发展的重要因素。为此,推动高等职业教育高质量发展的关键是激发市场主体参与办学活力,重塑高职院校与市场主体情感互联、利益共生、成果共享的融合发展新格局。

首先,建立多元办学格局,激发市场主体办学活力。一是政府要通过立法的形式,明确市场主体在混合所有制办学模式中的法律地位,切实保障企业与高职院校在合作办学中的权利与义务;通过降低企业税收、加大政策激励、提升经费支持等举措,降低企业参与校企合作办学的沉没成本。二是企业应进一步增强社会责任意识,主动为高职院校提供教育教学资源和实习实训平台,降低高等职业院校教育资源获取的成本和难度,改善高等职业院校办学条件;积极为高职学生提供实习就业岗位,建立公平公正的人才招聘与职务晋升机制,提升对高技能人才的薪水待遇,以此增强高等职业教育的社会吸引力。三是高职院校要主动对接企业发展需求,并以企业发展需求为目标,不断优化创新校企协同育人模式,通过订单式培养,有效降低企业招工与用人成本;主动为企业科学技术的研发提供智力与人才支撑,降低企业研发成本,进而激发企业参与高等职业教育人才培养的意愿。

其次,深化产教融合,服务产业结构转型升级。深化产教融合是推动高等职业教育创新发展、服务市场结构调整和产业转型升级的重要举措。一方面,高等职业院校要与市场主体进一步深化产教融合,从订单培养、现代学徒制、职教集团化办学到市域产教联合体、行业产教融合共同体发力,真正把产教融合从方案落实到机制,从机制演进到制度,并最终形成法律规范,使产教融合真正成为发展中国特色现代职业教育的本色。另一方面,高等职业院校与企业要协同抓好校内、外实习实训基地建设,打造产教融合实践教学基地,推进具有技术含量的虚拟仿真基地建设,为劳动力市场培养大批高素质技术技能型人才。

最后,大力发展职教本科教育,加快构建现代职业教育体系。随着我国经济结构、产业结构的变化,产业类型也由劳动密集型为主转向技术和资本密集型为主。然而,当前我国职业教育培养的技术技能人才的规模、结构和层次不能完全满足国家产业发展需求,特别是高层次技术技能人才供给不足,制约了职业教育整体的吸引力与影响力。为此,政府应持续加大对职业教育的支持力度,加快本科层次职业院校建设步伐。一方面,持续扩大本科层次职业教育招生规模,从10%增长到30%,乃至扩大至50%,让更多的学生接受更高层次职业教育。另一方面,逐步增加本科层次职业院校数量,支持基础条件好的专科层次高职学校升格成为职业技术大学,为经济社会高质量发展源源不断地输送大量的高层次技术技能型人才。

参 考 文 献

[1]周洪宇.建设高质量教育体系 迈向教育发展新征程[N].中国教育报,2020-11-12(6).

[2]周建松.以“双高计划”引领高职教育高质量发展的思考[J].现代教育管理,2019(9):91-95.

[3]徐林,王阿舒,罗江华.高职教育高质量发展的政策逻辑、关键挑战与路径展望——基于多源流理论的视角[J].中国职业技术教育,2021(25):35-46.

[4]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[N].人民日报,2022-10-26(3).

[5]曾天山.加快构建服务高质量发展的现代职业教育体系[J].国家教育行政学院学报,2021(5):45-48.

[6]胡微,石伟平.从高适应到高质量:新时代职业教育改革的定位、挑战与路径[J].教育发展研究,2022(9):30-37.

[7]王笙年,徐国庆.职业教育高质量发展的关键制度壁垒及其结构性消解[J].高校教育管理,2023(1):92-99.

[8]任占营.新时代职业教育高质量发展路径探析[J].中国职业技术教育,2022(10):5-11.

[9]伯顿·R·克拉克.高等教育系统——学术组织的跨国研究[M].王承绪,等,译.杭州:杭州大学出版社,1994:159.

[10]匡瑛,井文.深化职业教育评价改革的逻辑起点、实践痛点与出路要点[J].教育发展研究,2022(Z1):9-15.

[11]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯全集(第23卷)[M].北京:人民出版社,1972:530.

[12]西奥多.舒尔茨.人力资本投资——教育和研究的作用[M].北京:商务印书馆,1990:126.

[13]朱德全,彭洪莉.职业教育促进共同富裕的发展指数与贡献测度——基于教育生产函数的测算模型与分析框架[J].教育研究,2024(1):16-29.

[14]霍华德·加德纳.多元智能新视野[M].沈致隆,译.北京:中国人民大学出版社,2008:62.

[15]习近平.加快建设教育强国 为中华民族伟大复兴提供有力支撑[N].人民日报,2023-05-30(1).

[16]瞿葆奎.中国教育改革[M].北京:人民教育出版社,1991:115.

[17]中国教育科学研究院,新锦成研究院.2020中国职业教育质量年度报告[M].北京:高等教育出版社,2021:5.

[18]王辉.我国职业教育产教融合政策变迁析理[J].中国职业技术教育,2022(27):5-12.

[19]潘海生,林晓雯.新发展格局下职业教育的适应性发展[J].职业技术教育,2021(15):15-20.

[20]万卫,邱韫欣.“双高计划”对高职院校服务发展水平的影响——基于双重差分法的分析[J].职业技术教育,2024(2):24-29.

[21]周详,李璐,刘植萌,等.职业教育研究生态分析——基于2020年全国高校职业教育科研论文统计分析[J].中国高教研究,2021(12):84-91.

[22]张军.为推动新质生产力加快发展贡献新时代高等教育力量[J].红旗文稿,2024(5):4-8+1.

[23]吴学辉,苏小丽,吴儒练.高水平高职院校及其专业群布局特征分析——以“双高计划”建设单位为例[J].教育学术月刊,2021(6):105-111.

[24]白星宇,焦江丽.多学科视域下职业教育赋能乡村振兴的逻辑与进路[J].职业技术教育,2023(30):8-14.

[25]马鸿霞,朱德全.西部民族地区高职教育发展:进程、挑战与变革——基于《规划纲要》发展回顾与“双高计划”前瞻[J].华东师范大学学报(教育科学版),2021(4):104-126.

Logic and Approach of High-quality Development of Higher Vocational Education from the Perspective of

Triangle Coordination Theory

Bai Xingyu, Jiao Jiangli, Xu Li

Abstract Promoting the high-quality development of higher vocational education is an inevitable requirement for accelerating the construction of a high-quality higher education system in China. Drawing on Burton Clark’s “Triangle Coordination Model”, a theoretical framework of analysis is constructed, which is triangular and constituted by the elements of “university-state-society”. Reviewed through this theoretical framework, the high-quality development of higher vocational education adheres to three primary logics: the humanistic logic of fostering comprehensive student development, the political logic of serving the implementation of major national strategies, and the market logic of addressing the needs of social and economic development. To achieve this end, the realization of high-quality development in higher vocational education necessitates the coordinated advancement of the tripartite forces of the university, state and society. This entails fulfilling the fundamental task of cultivating moral character and sustaining the “comprehensive development” of higher vocational education; leveraging the government’s leading role to establish a solid foundation for the “coordipCTLUbrqdp50KmHUeGD3RQ==nated development” of higher vocational education; and stimulating market vitality to reshape the symbiotic pattern of “integrated development” within higher vocational education.

Key words higher vocational education; high-quality development; triangular coordination model; industry-education integration

Author Bai Xingyu, PhD candidate of College of Educational Science of Xinjiang Normal University, lecturer of Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management (Urumqi 830017); Xu Li, professor of Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management

Corresponding author Jiao Jiangli, professor of College of Psychology of Xinjiang Normal University (Urumqi 830017)

作者简介

白星宇(1990- ),男,新疆师范大学教育科学学院博士研究生,青岛酒店管理职业技术学院讲师,研究方向:职业教育管理(乌鲁木齐,830017);徐莉(1981- ),女,青岛酒店管理职业技术学院教授,研究方向:旅游职业教育

通讯作者

焦江丽(1981- ),女,新疆师范大学心理学院教授,教育学博士,博士生导师,研究方向:课程与教学论(乌鲁木齐,830017)

基金项目

教育部人文社科规划基金项目“共同富裕愿景下职业教育‘精准扩中’的内在逻辑、作用机理与实现路径研究”(23YJA880060),主持人:徐莉;2024年度自治区社科基金项目“南疆数学学习困难儿童的认知机制及干预模式构建研究”(2024BJYX149),主持人:焦江丽;山东省高校哲学社会科学研究项目“高质量发展视角下职业教育赋能乡村振兴的实践路径研究”(2024ZSMS369),主持人:田超