学校数字化治理的三维限度与破解方略

摘 要 智能时代的新技术群落推动并影响学校治理的数字化与现代化转型,是深化教育体制改革、建设教育强国的的关键举措,也是加速基础教育治理现代化进程的必然要求。基于“价值—结构—过程”的理论研究视角,审视学校数字治理的机遇与挑战,解析智能技术赋能学校治理转型的生成与运行逻辑,探讨学校治理变革的主要限度并尝试提出破解进路,以期对智能时代推进教育治理转型、提高教育质量有所裨益。

关 键 词 智能技术;教育治理;学校治理;治理现代化

引用格式 杨露,贾丽娜,赵磊磊.学校数字化治理的三维限度与破解方略[J].教学与管理,2024(31):20-24.

伴随着信息技术的智能化升级,以“智能机器人”“虚拟现实技术”“智能计算与图像处理”以及“大数据”“5G通信”等新兴技术的广泛运用有力地驱动了人类社会生产方式、生活方式和治理方式的根本变革,其发展科学化、信息化、规范化和智能化特征显著增强[1],学校治理也迎来了全新的发展机遇与重大变革。应用数字技术从数据终端获取多渠道的多维度数据,发挥大数据分析、云计算等技术的感知预测功能,形成具有人工智能色彩的认知决策,呈现出智能技术赋能学校治理的新常态。近年来,我国各级学校深入贯彻智能技术助力学校治理的新思路与新方法,数字化已然成为推动教育治理方式革新的核心标志和强大引擎。

一、学校数字化治理的分析框架

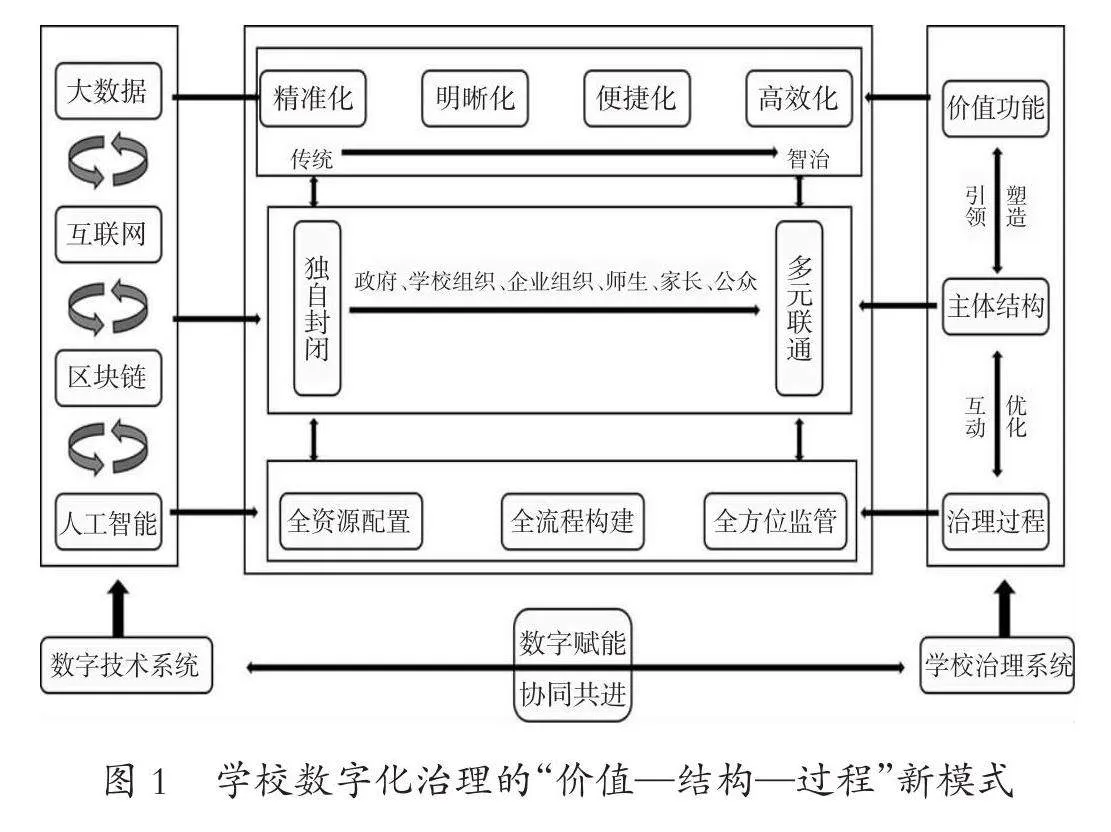

学校数字化治理旨在以学校和师生需求为指引,依托大数据、人工智能、区块链等前沿技术,深度改造和优化现有的治理结构与流程,实现治理主体与行动的彼此嵌套与和谐共生。在学术研究领域,“结构—过程”分析框架为深入洞察治理体系的动态演变提供了有力工具。基于这一理论框架,将特定情景因素嵌入信息系统的运作流程,并对技术手段加持下的治理流程进行重新打磨和优化,在顶层架构的高度上重塑学校多元共治格局,努力构建学校数字化治理的“价值—结构—过程”新模式(如图1)。

1.价值指引:由经验人治转向科学智治

价值取向不仅是治理活动的方向标,更是其内在驱动力。学校数字化治理致力于推动教育治理现代化,不仅强调技术装备的高效应用,还注重构建主体结构、资源配置和治理过程之间的协同机制,以此提升智能时代背景下学校治理的效能,具体体现在以下几点:一是精准化。学校治理现代化旨在突破传统治理思维中“有限理性”的局限,在矫正以往粗放式管理思维基础上实现精准治理。依靠以数字技术为支撑的平台化运作模式,搭建学校网络信息平台,完善信息管理与运作机制,构建数据(data)—信息(information)—知识(knowledge)—智慧(wisdom)的DIKW金字塔逻辑结构[2]。依托智能技术生成治理智慧为治理决策提供科学依据,以精准化治理激活组织资源效益。二是明晰化。借助数字化技术,可以将学校复杂纷繁的运行与管理流程精准地绘制成一幅高清的“云图”,从而清晰地勾勒出各项工作的运行轨迹,为学校的现代化治理提供有力支撑。通过建立和优化数字管理平台,可以快速锁定管理漏洞,及时调整和改进管理流程和数字工具、对接系统资源,提升有效治理的可视性。三是便捷化。学校数字化治理深度融合敏捷治理理念,创新打造虚实结合的治理空间,使得治理方式更加灵活多变、富有弹性,数字工具的技术红利在教学与管理过程中全方位、全流程有效释放,简化管理流程、提高管理效率和教育服务的质量。四是高效化。将“人工智能+大数据”深度应用到学校管理的各个环节,部署全面集成的学校管理信息系统,确保信息流的无缝连接和实时更新,提升数据处理的准确性和速度,实现教育资源的优化配置,制定数据驱动的教育决策,让学校治理更高效、更科学。

2.结构联通:从各自为政走向交互合作

智能技术驱动下的学校现代化治理强调多元协同互动,注重吸纳相关利益主体参与构建资源互通、多元互动的协同治理模式。借助大数据、区块链、云计算等技术,解决教育治理多元主体间信息缺失、割裂、不对称等痼疾,推动治理主体从“单独化”向“多元化”转变,实现主体结构之间的紧密连通。

协同治理体现了一种多元参与和网络化合作的治理模式,它更加强调横向链接、互动沟通和共享决策,核心特征表现为多主体间的信任与合作[3]。在学校治理过程中,政府、校长、教师、家长、学生等多元治理主体为谋求各方共同参与决策与调和利益关系的制度,基于一致的治理愿景组成了学校治理共同体,共同推进学校治理现代化。在智能技术的支持下,学校治理共同体逐渐形成“整体智治”模式,在理论和实践上都为学校的数字化治理提供了新的视角和解决方案,学校精准治理成为可能[4]。例如,大数据技术以其“大容量、高速度、多样性”的核心特征,构成了学校协同治理理念的技术基础,通过汇集和连接大量教育数据,促进了数据结构从“散点”向“集群”模式的转化。这种数据的高度整合和流通确保了多种治理主体在学校治理过程中能够实现有效的协调与合作。

3.过程智治:由碎片单一走向整合建构

治理过程也是决策过程,治理是否有效取决于治理过程是否有效[5]。传统学校管理主要依赖伦理道德和规章制度等手段,力求在有限理性下实现绩效最大化。随着技术风险的日益增多和人民群众对高质量教育的迫切需求,学校系统内部的治理要素愈发多样化,治理过程也变得更加复杂。这使得传统的管理方式难以应对新的挑战,需要寻求更为高效、精准的治理策略,要求学校治理逐步由集中式转向分散式决策、由应对式管理走向预见性规划,从闭环管理走向开放互动,学校治理要提质增效,推动学校治理过程从机械到智慧的跨越式发展,为学校治理现代化注入新的动力。

首先,全资源配置。学校治理的全资源配置是一个系统性过程,涉及人力资源、财务资源、物理资源(如教室、实验室、图书馆等)以及数字资源(如在线课程、电子图书、学习管理系统等)的“一体化”配置,实现学校资源的有效整合。其次,全流程建构。加快推进教育治理现代化转型,需要着力增强系统性、整体性和协同性治理机制,坚持“兜底线、织密网、建机制”的工作部署,充分利用智能技术的创新驱动力,有效整合和融合各类数据资源。同时,应努力提升学校治理流程的透明度,建立起一个涵盖实时监测、预警研判、动态管理以及快速响应的全流程闭环治理新机制。最后,全方位监管。智能技术通过提供先进的数据分析能力、实时监控功能和个性化反馈,为实现对学校治理的全方位监管提供了强大的支持。通过将师生的个人信息集成到学校数据平台中,学校能够对师生的到校时间、日常活动、考核成绩等关键信息实施实时监测。通过采用问卷等方式收集敏感信息,调查监测学生心理状态和体质健康,起到尊重保护师生隐私的作用[6]。

二、学校数字化治理的三维限度

价值指引、主体结构与治理过程共同构成了学校治理的分析框架,为推进学校治理现代化提供了坚实的理论支撑与实践指导。然而当前的治理实践中价值、结构和过程这三个维度的脱节与疏离,已经给学校治理带来了新的困境与挑战,严重制约了学校治理的成效与水平。

1.价值之限:学校数字化治理要件脱嵌

价值取向内嵌于治理之中,治理过程应遵循价值引导[7]。治理价值的实现程度取决于多方因素的共同作用,包括治理主体的执行能力、外部环境的客观性,以及政策制度的引导与支持。然而当前执行主体、客观条件和相关政策上都显现出不同程度的脱嵌问题。

首先,主要治理执行主体的认识不到位。学校领导和教师是推进学校数字化治理的关键行动者,然而在实践中,一些校长对治理还处于传统学校管理的认识层面,将治理等同为“信息化管理”,并将治理烙上“多元参与”的标签。尽管多元参与是推动学校善治的重要措施,但多元参与并不必然带来治理效能的提升。此外,部分教师的数字化意识和能力不强,对数字治理陌生感较高,对智能技术应用感到困惑、紧张、害怕和压力[8],甚至产生抵触的消极心理,缺乏应用数字技术手段的意识,一定程度上限制了治理效能的发挥。

其次,部分学校数字化治理的现实条件不充足。由于社会与经济发展的局限性,部分学校比如乡村学校缺乏实现学校数字化治理所必备的资源与条件,已有的信息技术设备与教育资源亟待更新,学校发展陷入数字贫困的洼地[9]。乡村学校“空心化”的普遍现象与自为性缺失直接钳制了主体在治理中的能动性和创造性,数字赋能与数字贫困两者间的张力使得学校的数字化治理游离于技术红利之外。加之乡村学校中既懂技术又懂教育的复合型人才十分匮乏,亦缺少能够将智能技术与学校治理现实问题紧密结合的中介机制,导致乡村学校数字治理的价值实现缺少嵌入的中介,技术设备闲置、数字技术应用率较低。

再次,政策取向与价值追求不匹配。学校技术治理的作用发挥依赖宏观政策层面的全局性把控和系统性安排,政策与治理价值相匹配才能推动学校治理的持续发展。政府在教育领域的顶层设计中存在不足,未能全面识别和应对教育发展问题,也未能构建起现代化的学校治理体系。关于学校治理中数据与算法的监管性法律条文尚不完善,运行缺乏规范性。学校治理中数据孤岛、数字利维坦[10]、技术伦理风险等问题未得到正视,算法的“黑箱”极易引发相关教育主体的隐私信息泄露,一定程度上阻滞了学校治理领域中大数据、人工智能、云计算等数字技术的价值发挥。

2.结构之困:学校数字化治理主体脱嵌

当前学校治理实践存在各主体参与不足、保障机制缺失与权责边界不明等问题,阻碍多元主体之间的高效协作,致使治理效率的降低甚至失效[11]。要从根本上解决信息不对称问题,提升治理成效,必须推动各方行动主体协同配合,加强沟通与协作,打破信息壁垒。

首先,“信息孤岛”限制资源整合,反映为数据流动机制的缺失。在治理实践中,由于数字平台的技术标准体系尚存在空白地带,缺乏管理规范的数据库建构机制,暴露出以“数据资源整合与共享失范”为外显特征的平台虚化问题,尚未形成治理链条上各主体共享交换资源的长效机制。由于缺乏标准化的数据收集体系,数据重复收集现象频发,繁杂的数据种类不仅加剧了教师等主体对技术应用的负面体验,同时也致使教育数字平台的效用虚化。

其次,相关利益主体参与治理的自为性薄弱QOyVmLAK4Cj/F+oQmRgerw==。个体是组织发挥作用的最小单元,作为数字技术应用的承载者,在数字技术赋能学校治理中起关键作用,是提升治理效能的第一要素。目前,相当一部分治理主体在学校数字化治理中表现出“延迟”或“滞后”的疏离之态,不具备适应智能环境的技术胜任力,导致治理实践中的高耗低效情况时有发生;还有部分主体简单地将数字技术“搬运”到学校治理场景中,忽视对技术关系与功能的把握与批判反思,极易导致智能技术的错位,使原本的技术功效大打折扣。

再次,多主体协同机制缺失。在实践中,多元治理往往呈现出浅层次、自发式、松散型、低水平等特点,本质上反映了学校治理中主体权责分配的不科学与不合理。一方面,传统的科层化组织结构与管理思维束缚了治理活力,学校与政府间模糊的权责边界,权力的越位、缺位与错位现象频发,难以释放参与学校治理的积极性和主动性。另一方面,不同治理主体在数字技能和思维认知方面存在显著差异,导致拥有大量数据存量的治理主体在无形中形成了对信息数据的垄断,进而陷入“数字集权”的困境,阻碍了治理效能的提升和治理体系的完善[12]。

3.过程之难:学校数字化治理实践脱嵌

在学校治理实践中,数字技术与学校治理之间的衔接机制尚不完善,数字技术常常悬浮于“云端”,与扎根于“现实”的学校治理存在脱节现象,增加了学校治理在数字化转型过程中出现失灵的风险。

首先,教育治理场域下技术异化引发伦理风险。技术进步也对现代社会产生了冲击,带来了情感隔离、隐私泄露、公正损害等风险隐患,引发了人们深切的伦理关切[13]。算法技术异化表现为:其一,算法对用户隐私与行为数据进行的无限窥探和监视,这种全景式监视无疑引发了我们对隐私保护和算法伦理的深刻思考。其二,精准固化用户画像与算法身份。在数字世界中,人类通过智能技术投射出自身的身份形象,互联网平台借助先进技术实时捕捉、监测用户数据,从而绘制出高度精准的用户画像。算法精准推荐使得人类自身选择权让渡于技术权力,在无意识中产生路径依赖,人类的自由钳制于代码之下,大量的同质化信息窄化了认知边界,使人沦为算法操控下的数据提供机器。

其次,数字技术场域的学校治理缺乏完备的制度规则约束。当前数字技术运用制度机制与技术发展间存在脱节,学校治理中数字技术的智能性发挥受到限制,致使治理主体陷入技术负能的困顿与决策困境。其一,缺乏与技术发展相配备的基层教育行政与学校组织制度建设。当前学校治理存在数字技术应用制度设计不健全、治理规则不完善、顶层设计与实践实施脱节等问题[14],现有的行政与组织制度未能深度融入到学校“技术治理”的框架内。其二,关于技术应用的直接制度供给缺位。数字技术的迭代更新速度极快,现有的法律规章、政策及伦理指导原则未能及时更新或缺乏具体针对性,从而导致技术应用过程中存在监管真空或指导不明确的情况,易带来伦理与隐私、安全风险、责任归属不明等诸多问题。

三、破解学校数字化治理限度的方略

美国社会学家马克·格兰诺维特(Mark Granov-

etter)认为,“嵌入”指一个系统或事物与另一系统或事物之间的有机结合与内在生成的关系。通过嵌入性视角可以洞察和解释学校数字治理中的失范问题,面对数字化时代浪潮和各种社会风险挑战叠加的境遇,要积极探索科学的学校治理方略。

1.价值融嵌:重构学校数字化治理的价值理性

由半导体、计算机和互联网的发展而催化的数字化革命不啻是一场行为革命、思想革命和社会革命,亦引起理性主义的极端发展[15]。卢卡奇指出:“数学和实证主义将质量简化为‘可计算’的数量,并将人类行为物化。”[16]原本作为人类所拥有和运用的工具和技术,如今却异化为一种支配、控制并物化人类的力量,这种现象值得我们深思。面对数字化时代孕育的技术治理手段,价值理性的重构应以对数字技术的深入了解为基础,同时避免对其过度沉迷,将其视为实现目标的工具和手段,而非将其视为生活本身或追求的目标。

在学校治理领域,治理者不得不重新思考对其价值取向的科学构建。一方面,学校管理者应树立现代化的技术管理理念,深化技术管理的思维方式,将智能技术的纯粹工具性地位提升至管理本体的高度。在运用人工智能技术的治理实践中,教育管理者需要破除对技术的狭隘看法、打破经验迷信,更加尊崇理性、崇尚科学,树立与新技术背景适配的数字化管理思维,加快推进善治愿景转化为现实的实践步伐。另一方面,学校管理者在整合和使用技术时要合理平衡工具理性和价值理性的相对地位。学校数字治理的价值理性关注的是治理的道德和伦理基础,它强调治理过程和结果应当体现公正、正义、平等和对人权的尊重,确保治理活动和决策过程符合社会公认的伦理标准,反映了对社会公平与福祉的深切关怀。价值理性提供了治理的伦理方向和价值取向,而工具理性则提供了实现这些价值目标的具体手段和方法,二者相辅相成。例如,在选择和使用技术时,学校既要评估技术作为实现教育效率的工具(工具理性),也要评估其作为传递特定教育价值和促进全面发展的媒介(价值理性)能力。这意味着要考虑技术如何支持学生的批判性思维、创造力、数字公民意识和社会责任感等方面的发展。

2.结构优嵌:激发学校数字化治理主体的主动性

首先,重塑权责以理顺主体间相互关系,优化调适学校治理结构。其一,构建学校治理的数字化指标权责体系。为发挥数字指标对学校治理的精准监督、有效约束和正向引导作用,需要保证数字指标的评价质量。一方面,在数字指标确立时需保证其过程的民主性,指标的确立过程伴随着相关利益主体的权责划分和利益分配,基于信息技术搭建的虚拟空间通过多元主体参与、民主协商、反复实践等过程,最终形成集体妥协、权责清晰的治理指标体系。另一方面,构建以教育质量问责为核心的责任追究体系。在横向上确保治理权责划分的公平性,兼顾各方利益诉求,以行政赋权和技术赋权的方式保证弱势、特殊群体的治理参与度。在纵向上不断完善教育质量问责的制度建设,确立清晰的权力清单、责任清单和负面清单,辨明数字化决策网络中的权力关系,实现权责统一。其二,摒弃“唯数字论”,建立隐蔽性“数字”指标督查循环机制[17]。隐蔽性“数字”指标指表面上无法直接量化的数据,它们不能通过简单的数字表示来直接测量或评估,而是有关学生情感体验、意愿志向等不易量化的数字指标,这就要求学校治理主体的目光不能仅仅关注正面、表面的显性数字,还需深入探索那些深层次、非直观的隐性数据,建立“实地调研—反馈—治理—反馈—督查调研”循环系统,根本性地掌握学校治理的实际情况,进而填补学校数字治理漏洞。

其次,多维赋能以提升主体治理能力。在厘清主体相互关系以后,要多维度提升主体治理能力,使其充分发挥自身作用。对制度赋能而言,应通过制度创新来规范各治理主体的角色定位和作用发挥,并通过强制化手段来保障监督其落地实行。对主体赋能而言,各治理主体的主体意识和能力发挥是学校多元共治格局形成的初始条件。对资源赋能而言,学校治理通过物质资源的调用实现利益的分配和效益最大化,通过文化资源催生情感共鸣、促进情感维系和非正式治理,通过权力资源来确保意志的实现和行动的达成。

3.过程规嵌:优化学校数字化治理的运行环境

首先,建构公开透明的技术风险监管机制。要想规避数字治理中可能陷入的“科林格里奇困境”,政府作为技术控制的主要责任方,应积极介入并构建公开透明的风险监管机制[18]。在制度设计上,为提升技术风险监管机制的公开性和透明度,应推行数字技术准入备案制度。所有欲进入学校治理领域的技术资本,必须向公众全面披露其技术设计细节,并按照既定的规则与标准参与学校治理活动。这一举措旨在消弭普遍存在于治理主体与技术资本之间的“信息不对称”难题,从而在数字技术规划的源头预防潜在风险,确保学校治理的稳健与高效。在调控能力方面,学校应着重增强自身的适应性治理能力。学校管理者应时刻保持警觉,避免沦为技术的傀儡,通过深入了解治理过程中数字技术的运作机制,进而提升对技术调控的决策能力。

其次,健全制度机制以防止数字形式主义。作为治理生态叠加技术革新的产物,“指尖上的形式主义”本身就是形式主义在数字信息时代的变种,通过数字场“作秀”,生产“政绩泡沫”,已经演变为多方主体“趋利避责”的一种新形态。因此,应采取以下措施:其一,加强数字化顶层设计,消解数字贫困,走出数字陷阱,以正确的数字观认识技术的辅助性地位,实现对信息技术的“祛魅”;基于“数字贫困”的精准识别确保数字资源公平分配,并根据不同地区学校的数字化发展水平,制定针对性的数字贫困帮扶计划,在教育新基建方面坚持普惠性与包容性原则,向数字弱势群体倾斜,消解“数字鸿沟”。其二,健全教育督察容错机制,提升学校治理主体数字执行力。综合考虑各地区、各学校的校领导及教师的数字素养和技术运用能力,并且将学校的数字基础设施、配套组织制度建设等情况纳入考量,规避“不问只罚”给相关主体带来的压力而导致其滑入数字形式主义泥潭,辩证地看待容错和纠错之间的关系,更好地推动学校数字治理和数字化转型升级。

参考文献

[1] 高鑫.智能时代的学校治理:内在逻辑、价值意蕴与实现路径[J].教育探索,2023(12):89-93.

[2] 马骏,廖欢.基于组织资源视角的学校治理现代化[J].教学与管理,2023(31):12-15.

[3] 范勇,何少芬.欧美发达国家学校治理:运行机制、内在逻辑及经验启示[J].比较教育学报,2023(01):49-61.

[4] 余敏江.整体智治:块数据驱动的新型社会治理模式[J].行政论坛,2020,27(04):76-82.

[5] 郑永兰,周其鑫.数字乡村治理探赜:理论图式、主要限度与实践路径[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2023,25(01):1-11.

[6] 刘来兵,杨若怡.基础教育学校数字化治理的涵蕴、表征与路径[J].现代教育管理,2024(01):49-61.

[7] 包炜杰.主体、制度与价值:以治理现代化推进中国式现代化的逻辑[J].求索,2023(04):53-58.

[8] 冯仰存,吴佳琦,曹凡,等.技术压力对教师数字化教学创新的影响研究——成长型思维、TPACK的调节效应[J].中国远程教育,2023,43(06):29-38.

[9] 杨征铭.学校数字治理的困境:表现溯因与应对[J].电化教育研究,2024(03):32-38.

[10] 唐皇凤.数字利维坦的内在风险与数据治理[J].探索与争鸣,2018(05):42-45.

[11] 胡姣,彭红超,祝智庭.教育数字化转型的现实困境与突破路径[J].现代远程教育研究,2022,34(05):72-81.

[12] 孙铭璐,赵磊磊.数字化转型背景下乡村学校治理:机遇、挑战与实施进路[J].河南科技学院学报,2023,43(12):33-39+59.

[13] 王婧怡.数字时代算法技术异化的伦理困境与治理路径[J].自然辩证法研究,2023xeq5xHluDkiw18MPglxRmg==,39(10):128-131.

[14] 戴妍,刘斯琪.大数据赋能乡村教育治理的逻辑理路、现实困境与路径选择[J].苏州大学学报(教育科学版),2023,11(01):47-56.

[15] 裴亚琴.数字化治理时代价值理性的消弭与重构[J].山西大同大学学报(社会科学版),2024,38(01):25-30.

[16] 福克斯,罗铮.大数据资本主义时代的马克思[J].国外理论动态,2020(04):9-18.

[17] 佟林杰,张明欣.数字形式主义的生成逻辑、制度困境及消解策略[J].理论导刊,2022(04):65-71+92.

[18] 何萍.数字治理的“科林格里奇困境”:风险、发生逻辑与防范之策[J].理论导刊,2023(10):88-95.

【责任编辑 赵武星】