论中国独立调解体育纠纷的法治化进路

摘 要 我国职业体育引发的体育纠纷迫切需要健全多元化体育纠纷调解机制进行解决。调解在我国具有深厚的历史渊源,被誉为宝贵的“东方经验”,而体育纠纷调解作为全新的法律服务模式,有助于推动体育纠纷多元地、快速地和有效地解决,但是我国现行体育纠纷调解机制存在主体独立性不足、制度与规范欠缺等问题。运用文献研究法、比较分析法、逻辑分析法等方法分析域外体育调解机制,主要从组织形式、机构性质、可调解纠纷范围等角度进行分析,结果发现,域外体育纠纷调解机制具有主体专门化与独立、程序规范化、范围限定与扩展等特征。基于此提出建议:1)在我国现有体育仲裁机构中增设体育纠纷调解机构;2)以《中华人民共和国人民调解法》作为我国体育调解制度内容的基本依据;3)以当事人自愿原则为基础界定体育纠纷范围;4)配备专业体育纠纷调解员。

关键词 体育纠纷;体育纠纷调解;法治化;制度设计

中图分类号:G80-05 学科代码:040301 文献标志码:A

DOI:10.14036/j.cnki.cn11-4513.2024.05.006

Abstract The rapid development of sports marketization and professionalization in China has led to a multitude of sports disputes, which urgently require the establishment of a diversified sports dispute resolution mechanism to solve the problem. Mediation has a profound historical origin in China and is hailed as a valuable ‘Eastern experience’. As a new legal service model, sports dispute mediation helps to promote diversified, rapid, and effective resolution of sports disputes. However, there are problems with insufficient subjectivity and lack of institutional standardization in the current sports mediation mechanisms in our country. By using methods such as literature research, comparative analysis, and logical analysis to analyze the mediation mechanisms of sports outside the domain and analyze from the perspectives of organizational form, institutional nature, and adjustable dispute scope, etc it is mainly found that the foreign sports mediation mechanism has the characteristics of specialized anxeOnXQby9Rj+5JxFRhGUzA==d independent subjects, standardized procedures, and diverse scope. Based on this, suggestions are proposed: 1) Add sports dispute mediation institutions to existing sports arbitration institutions in China; 2) Using the People’s Mediation Law as the basic basis for the content of China’s sports mediation system; 3) Defining the scope of sports dispute based on the principle of voluntary participation of the parties involved; 4) Equip a team of professional sports dispute mediators.

Keywords Sports disputes; Sports dispute mediation; Legalization; system design

营造公正廉洁、风朗气清的良好生态,应坚持依法治体,完善相关法规政策[1]。体育调解作为体育纠纷解决机制之一,在对待各类主体之间纵横交错的利益关系以及个人权利意识增强产生的与体育运动相关的各种矛盾与争议时[2],能凭借非对抗性、经济性、及时性等优势有效地保障公民的体育权利和化解矛盾[3];但是与同属于体育纠纷解决机制的体育仲裁相比,我国体育调解机制无论是理论研究还是制度构建均被边缘化。中国学者已对加拿大[4]、美国、英国[5]等国家的体育调解机制进行了研究 ,主要通过概括体育调解的优势阐明建立体育调解机制的正当性和必要性,但是上述研究公之于众的时间大多是在新修订的《中华人民共和国体育法》未实施之时,彼时体育仲裁制度尚未建立,所以不适应新时代的要求。另外的研究则局限于解决体育纠纷的整体视角[6],其中提及构建体育调解程序时却浅尝辄止。中国现有的体育调解机制明显法制化不足。为了进一步健全新时代的体育纠纷解决机制,需要使体育调解机制制度化和法治化,加强国家对体育调解机制的顶层设计,进一步探索建立切合中国实际的体育调解机制。由此,运用文献研究法与比较分析法选取10个国家的体育纠纷调解机构及体育调解相关文件,并进行对比,归纳出样本国家体育调解机制的特征。再结合我国现行体育调解机制存在的不足,提出构建我国独立调解体育纠纷机制的法制化建议,为全面解决我国的体育纠纷和建设体育强国提供参考。

1 理性审视:我国现行体育调解机制的法制化困境

目前,我国体育调解机制主要有3类,体育行业协会内部调解(以下简称为 “内部调解”)、体育行政调解及人民法院调解。我国现行体育调解机制存在结构性混乱的问题,具体表现在上述3类体育调解方式的主体层面、制度层面和交互层面。

1.1 体育调解主体适用不充分

体育行业内部调解主体是体育协会内设纠纷调解机构,诸如中国足协的仲裁委员会就具有调解职能。有学者经过统计发现,中国仅有10个全国性单项体育协会建立了专门的体育纠纷解决机构,占全国性单项体育协会总数的 31.3% [7]。从主体数量而言,我国体育协会内部的纠纷调解机构总量并不乐观,特别是存在协会内部调解救济机制严重不足的问题。从体育自治的性质而言,体育协会调解体育纠纷具有优势,但是协会内部纠纷调解机构独立性不足,如中国足协内部的的纠纷调解机构组成人员不明确[8],无法满足体育协会治理法治化的要求。

体育行政调解的主体通常是我国各级政府体育行政部门或其内设工作小组。例如:四川省体育局内部设置了行政调解工作领导小组;广东省江门市新会区文化广电旅游体育局设置了调解委员会。这些工作小组基于“谁主管、谁负责”原则,对体育纠纷进行处理,具有理性和经济性双重优势。体育行政调解作为体育纠纷整个调解体系的重要组成部分,是体育纠纷多元化解决机制之一 [9],但是行政调解属于依附职权行为[10],体育行政调解是行政调解的下位概念,所以也可以视为是一项职权。在这种情况下,体育调解主体与体育行政管理主体形成了重合。尽管我国有的地方政府通过在政府内设调解工作小组进行调解,在一定程度上分离了管理职能与行政职能,但是该工作小组仍隶属于上级体育行政部门,处于同一政府机关的内部,在人员配置上,调解人员由管理人员兼任,调解的中立性无法确保。

在我国,人民法院是体育调解的另一主体。我国人民法院在体育行业合同选型纠纷调解中具有适格性,可以确保和解协议的强制执行力,但是因法官集调解权和裁决权于一身[11],有可能会忽视一方当事人的权益。此外,在竞技型、处罚型和管理型这类涉及体育专业知识和体育协会章程的纠纷中,人民法院调解员有可能会因为缺乏专业技术和专业知识而无法公正调解。

1.2 体育调解制度与规范欠缺

因为不同的体育调解主体会基于不同的利益进行考量,所以体育调解规则呈现出分散化和碎片化的特征。

我国全国性单项体育协会为了维持行业秩序,促进运动项目的发展,在体育协会内部纠纷解决机构的组织规章中制定了纠纷解决制度,但是有些单项体育协会的体育纠纷调解程序极为简单,并且是作为体育仲裁的附属程序①,极易导致调解的随意性。此外,有学者经过统计发现,我国现有的全国性单项体育协会制定的体育纠纷解决制度的总量较少,并且在可看到的协会章程中有体育纠纷解决内容的协会还未达到半数,只有 2/5 [6]。这说明我国单项体育协会侧重促进运动项目的发展,从解决体育纠纷这一角度对人的基本利益的维护还不够。

我国各级体育行政部门为了加强和规范行政调解工作,及时解决体育纠纷,在积极探索和努力推进体育行政调解的立法。例如,四川省体育局为了充分发挥行政调解的作用、及时化解社会矛盾、构建和谐体育、促进社会稳定,在2010年制定了《四川省体育局行政调解工作制度》[12],并且洛阳市体育局、抚州市体育局、九江市体育局等多地的体育行政调解工作制度也相继出台。立法是推动体育调解制度施行的有效方法。但是我国此类调解规则均以维持社会秩序为主,当事人的利益往往会被忽视,不利于职业体育发展。此外,地方体育行政调解规则碎片化,在适用范围、适用主体等方面规定不一,极易导致不同地区的运动员因是否能适用调解和如何适用调解产生差异,从而不利于体育调解法治化。

人民法院适用调解在于预防纠纷和减少诉讼[13],但是其与解决体育纠纷所诉及的效率价值不兼容。尽管《中华人民共和国民事诉讼法》(2023年修正)的第102条规定:“调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的,人民法院应当及时判决,但是在实践中经常出现法院调解无期限的现象[14],其无法满足体育纠纷当事人的纠纷解决时效性要求,特别是涉及参赛资格的纠纷案件。

上述单项体育协会内部调解程序与规则、体育行政部门体育调解制度和法院调解制度存在明显的分散化、碎片化,以及价值取向不兼容等特征。一旦需要体育调解,不仅难以在法律文本中找到有效应对且切实可行的依据,而且势必会使不同的规则之间产生法律解释与适用的矛盾与争议。因此,当前缺乏对体育纠纷的统一调解主体和规则,亟待完善现有体育纠纷调解体系,以便从国内法层面进一步加强对体育纠纷调解的规制。

1.3 体育纠纷调解机制之间的交互适用障碍

体育行业内部调解、体育行政调解、法院调解要维持分工与衔接的合理性,整合各套调解机制的优势,形成一套完善的体育纠纷调解规范,将是体育纠纷调解法治化的理想模式;但是这3类体育纠纷调解机制在实际交互中存在一定障碍,目前还难以实现。而且这3类体育纠纷调解机制各有弊端,均不是调解体育纠纷的最佳模式,且缺乏分工与合作的基础。特别是在调解范围上,这3类体育纠纷调解主体看似各得其宜,实际却边界不清。一方面,体育行政调解有替代体育行业内部调解的态势。例如,有的“体育行政调解工作细则”明确规定体育行政机关有权管辖竞技体育活动中的纠纷②。原本应该由体育协会受理的竞技体育纠纷,结果由体育行政机关调解,极大地影响了体育行业自治,使体育行业内部的体育纠纷调解机构形同虚设。另一方面,体育行政机关有权调解体育民商事纠纷和体育纠纷,这将会使原本就对体育纠纷采取消极态度的司法机关对体育纠纷调解的回避更严重。可见,体育行政调解在这3类体育纠纷调解机制中起主导作用,对体育行业自治有一定消极影响。体育行业内部调解作为体育自力救济的主要方式基本上被体育行政调解所替代,未能充分发挥作用。因此,在体育纠纷调解主体多元却不充分、体育纠纷调解机制相互适用有障碍的当下,已有的体育纠纷调解规则难以有效解决目前的体育纠纷。唯有从当事人的利益出发,建立全国统一施行且独立的体育纠纷调解体系,方可顺应时代的发展变化。而制度规范和机构独立的域外体育纠纷调解机制,便可以成为我国构建体育纠纷独立调解机制的有益参考。

2 域外考察:体育调解机制的比较与分析

综观当今世界,基于客观需要以及过往解决体育纠纷时存在的不足,一部分国家的体育纠纷调解机制有所变化,但是对体育纠纷的调解存在一定的差异。北美一些国家是解决替代性纠纷(英文简称为ADR)的肇始之地,更是西方现代国家调解体育纠纷的典范。其中,美国没有体育纠纷解决机构,而其他国家有体育调解机构,但却并不是单独的体育调解机构,而是涵盖体育仲裁、体育调解以及其他非诉讼纠纷的体育纠纷解决机构。澳大利亚的体育纠纷调解机构的调解实务并不多,仅有4起纠纷适用调解,但是其法律完善,调解机构健全。日本极力促进体育纠纷调解的民间化,体育纠纷调解机制也有了长足建设。埃及建立了体育纠纷调解和仲裁中心,但是由于受到合宪性质疑,未能有效适用。而非洲的其他国家均侧重体育仲裁,所以不对这些国家展开研究。上述样本国家对体育纠纷的解决方式因具体国情不同而存在差异,但是也因解决体育纠纷的目标一致而有相似之处,以下从体育纠纷调解主体、体育纠纷调解制度和体育纠纷调解范围3个方面详细展开分析。

2.1 体育调解主体的独立化

鲜少有国家建立单独的体育纠纷调解组织,大部分国家将体育纠纷划到体育替代性纠纷范围内。如表1所示,体育纠纷调解机构可以分为以下4类:1)在综合性体育纠纷解决机构内部设置体育纠纷调解机构或提供体育纠纷调解员名册,诸如有英国体育纠纷解决机构、爱尔兰体育纠纷解决机构、加拿大体育纠纷解决机构、澳大利亚体育法庭及荷兰体育纠纷解决机构;2)国家奥委会内部设置体育纠纷调解机构,例如法国奥委会内部设置了体育纠纷调解组织;3)在体育仲裁机构内部设置并行的体育纠纷调解机制,例如日本体育仲裁机构和葡萄牙体育仲裁庭;4)仅提供调解的体育纠纷调解机构,例如波兰的体育调解中心。上述国家为了调解体育纠纷所设的机构存在组织形式差异,而且有别于将体育纠纷调解纳入民商事仲裁或调解的机构(例如美国商事仲裁协会和新加坡商事调解中心),并且上述4类体育纠纷调解机构具有独立性,侧重于维护单一的体育利益,将目标限定于特定类型的体育纠纷的解决,而且可以有效避免多重主体享有体育纠纷调解权造成的职能混乱。

此外,上述体育纠纷调解机构有2种组织形式(如表1所示)。其一是由调解员组织调解。在英国体育纠纷解决机构和爱尔兰体育纠纷解决机构中称为调解员小组,在法国奥委会中称为调解员会议,在荷兰体育纠纷解决机构中称为调解委员会。这些体育纠纷调解机构的调解员组织均是由一定数量的调解员构成的工作组,并且由其协调体育纠纷调解工作。其二是向当事人提供调解员名册。有一些国家的体育纠纷调解机构中并未形成调解员组织,而是直接提供一份调解员名单供当事人挑选。值得注意的是,有的国家的体育纠纷调解机构在设置调解员组织时也同时提供调解员名册。

2.2 体育纠纷调解主体的独立性

体育纠纷调解的独立性取决于体育纠纷调解组织所属组织机构或体育调解组织自身的独立性和体育调解员的独立性。组织机构和人员的独立性体现在既独立于司法机关,又独立于体育行政机关,还独立于各级单项体育协会、奥委会和其他社会团体。在调解体育纠纷时,应当不受任何机构和人员的非法干预[15]。

首先,体育纠纷调解组织所属机构或体育纠纷调解组织自身的独立性从组织机构合法性角度可以分为民间调解机构和官方调解机构。1)民间调解机构意味着该类机构在组织管理上区别于行政机关,经费不来源于政府,纠纷调解人员具有中立性,纠纷调解程序具有正当性。例如:日本体育仲裁机构根据《ADR促进法》获得法务大臣对其作为民间组织的认证,特别是对体育纠纷调解组织进行了民间组织认证[16];波兰的体育调解中心和荷兰体育纠纷解决机构调解中心的经费均来源于自然人或法人的捐赠财产,以基金会形式管理;爱尔兰体育纠纷解决机构调解中心则是由爱尔兰的体育联合会以无股本担保有限公司管理机构分担资产管理;加拿大体育纠纷解决机构尽管是由加拿大体育部设立,并且在组建初期有政府财政支持,但是后期在人事和经费管理上脱离了政府,因而具有了一定的民间性。因为具有民间性质的组织机构在国际体育纠纷调解实践中已然被视为是独立性组织机构的默认前提,成为体育纠纷调解的行业惯例,并被广泛认可,上述国家体育纠纷调解机构的民间性质决定了体育纠纷调解的独立性。2)官方调解机构在于其设立主体为国家机关,且其性质被明确为国家机关。例如:澳大利亚体育法庭由澳大利亚卫生老年护理部设立,属于二级法定办公机构和委员会,其性质为行政机关[17];葡萄牙体育仲裁庭由立法机关共和国议会依据法律设立,由葡萄牙奥委会提供资金,并通过法律明确其为司法实体(《葡萄牙体育仲裁法院法》第1条第2款)。上述澳大利亚体育法庭和葡萄牙体育仲裁庭均以法庭命名,是由政府遴选的专门法庭,负责审查特定类型的法律纠纷案件。《葡萄牙体育仲裁法院法》的第1条明确规定, 葡萄牙体育仲裁庭尽管受到奥委会的财政资助,但其是独立于公共体育管理部门和体育联合会的机构,具有独立的行政权和财政自主权,在行使其权力时不受限制。澳大利亚在2018年发布的《伍德建议》中也强调澳大利亚体育法庭具有独立性,除了有限情况以外,该法庭不应受部长指示,其管辖权源于当事人意思自治[18]。可见,澳大利亚体育法庭和葡萄牙体育仲裁庭均通过法律条款避免了调解机构因政府遴选而引起的独立性质疑。值得注意的是,法国奥委会虽然是非营利性组织,但是其内部的体育调解会议同样受到独立性质疑,因其财政似乎无法独立于法国奥委会,所以通过提供单独的体育纠纷调解员名册和设置体育调解程序来确保体育纠纷调解的独立性。

其次,体育纠纷调解员的独立性。体育纠纷调解员作为调解体育纠纷的主体,其是否独立将决定体育纠纷调解结果是否公正。体育纠纷调解员的独立性主要体现为任期固定。在英国体育纠纷解决机构、爱尔兰体育纠纷解决机构、荷兰体育纠纷解决机构、法国奥委会这些设置调解员组织的机构中,通过规则明确规定了调解员有3年或4年的任职期限及审查期限。加拿大体育纠纷解决机构、日本体育仲裁机构等提供调解员名册的体育纠纷调解机构尽管未明确调解员任职期限,但是任何人不能随意变更调解员名单,只有在调解员违反调解机构行为准则时才可以由相关主体进行审查和撤销。体育调解员的任期固定有利于调解组织和调解员行事形成一贯性。

综上所述,民间体育纠纷调解机构的财务和人事独立于国家机关,调解机构的独立性在一定程度上又影响着调解的独立性。上述体育纠纷调解机构均设有调解员组织或调解员名单,从形式上确保了体育调解的独立性。

2.3 体育纠纷调解的规范化制度

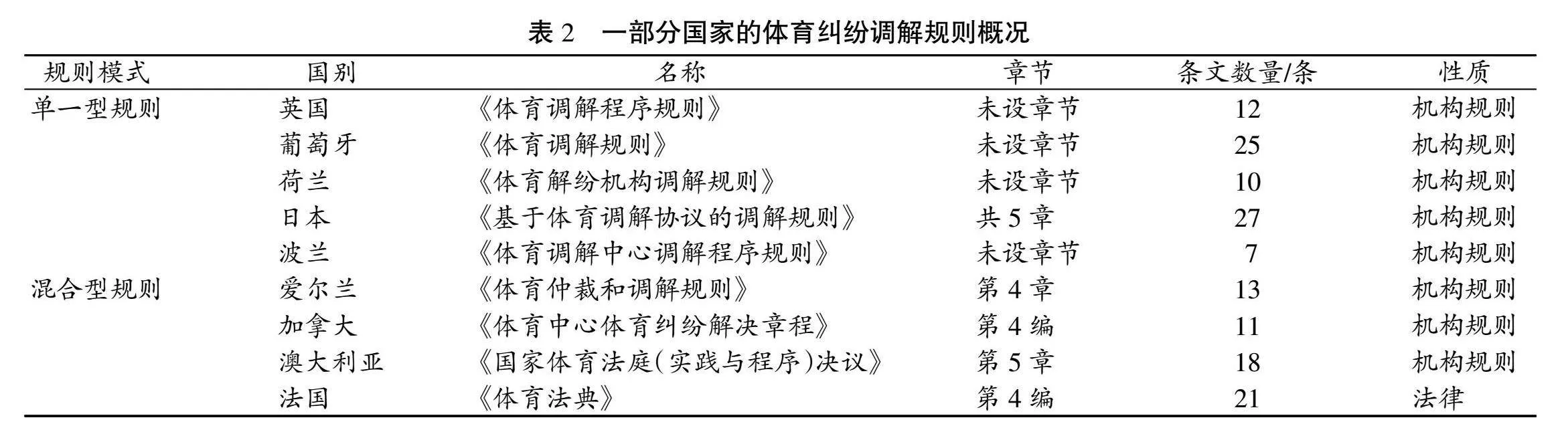

综观当今世界,在立法层面制定体育纠纷调解规则的国家甚为稀少③,法国是世界上唯一一个以法典形式制定体育法的国家,其在《体育法典》中建构了属于该国的体育纠纷调解规则。而更多的国家则直接在体育纠纷调解机构中施行体育纠纷调解规则,将机构调解规则作为体育调解的直接适用依据。理由在于,调解是非正式性纠纷解决机制,通过效力层级更高的法律对其进行规制,不利于调解的灵活性,所以将调解规则直接适用于实施主体,以机构规则呈现,不受严格解释原则约束,可以有效地适应国际体育法律环境的变化,同时又符合调解程序的最低标准。业界惯于以条文数量判断各种法律文本的规模、长度或调整密度[19]。表2中的部分国家制定的体育纠纷调解规则的条款数量就符合调解这一非正式纠纷解决机制的最低标准。其中:条文数量最多的是日本,有27条;最少的是波兰,有7条。条文最少并不意味着规则篇幅最短,如波兰体育纠纷调解规则中的每个条文均设有若干次级的条款。基于国家法律制度和现实需要,体育纠纷调解机构使用体育纠纷调解规则的模式呈现出多元化的特点,如表2所示,体育纠纷调解规则使用模式可以分为单一型和混合型2种模式。所谓单一型规则使用模式是制定单独的体育纠纷调解规则,英国体育纠纷解决机构、葡萄牙体育仲裁庭、荷兰体育纠纷解决机构、日本体育仲裁机构、波兰的体育调解中心主要使用该类规则。所谓混合型规则模式是将体育纠纷调解规则与其他相关法律混合在同一部法律或同一规则中,爱尔兰体育纠纷解决机构、加拿大体育纠纷解决机构及澳大利亚体育法庭主要使用该类规则,并且主要是将调解与其他替代性纠纷解决方式相结合,法国则将调解作为解决体育纠纷的特殊方式列入了《体育法典》。

相较而言,单一型规则具有深入解决特殊问题的优势。混合型规则则更加凸显体育纠纷的多元化调解机制的总体实施,从而实现体育纠纷调解规则与调解体育纠纷的其他规则的有效联动。但是这2类规则均对体育纠纷调解主体提出了最低要求,只是混合型规则更倾向于原则性规定,且需要顾及纠纷调解规则体系的协调性,而单一型规则则更加详细具体。选择何种体育纠纷调解规则并不对体育纠纷调解实践产生巨大的影响,只会对是否通过规范文本对体育纠纷调解主体提供更多的指引起决定作用,所以体育纠纷调解机构可以根据自身实际选择调解规则。

2.4 体育纠纷调解范围的限定与扩展

体育纠纷调解的适用范围框定了体育纠纷调解的边界,是体育纠纷调解得以规范化的重要制度设计。由于不同国家的法律制度不同,对体育纠纷调解范围的限定也存在差异。大陆法系国家以成文法为法律基础,在调解规则中详细地界定了体育纠纷调解范围,而以判例法为基础的英美法系国家并未在调解规则中对体育纠纷调解范围进行明确界定,而是在体育纠纷调解实践中限定了调解范围。无论是大陆法系国家还是英美法系国家均将不宜调解的体育纠纷分为以下2类:一类是当事人双方不得处理的体育纪律处罚纠纷;另一类是涉及公共利益不得调解的兴奋剂纠纷。

调解作为自治性质的纠纷解决程序,其正当性源于当事人合意,体育纪律处罚纠纷是一个国家的体育组织行使的处罚权,兴奋剂纠纷则涉及公共利益,但是均属于当事人双方无权处理的纠纷,所以缺乏调解的基础。不同国家的具体的体育纠纷调解规则因对调解的功能预期和推行程度不同而存在差异。其中具体差异如下。

1)大陆法系国家的大部分体育纠纷调解机构对体育纪律处罚纠纷和兴奋剂纠纷是否可以进行调解采取较为谨慎的态度,通过否定式规则将这2类纠纷一同排除在可调解的体育纠纷范围之外。例如:葡萄牙体育仲裁庭使用的《体育调解规则》的第4条规定,调解不适用于解决受体育纪律机构管辖的纠纷,也不适用于与体育相关的纪律处罚纠纷、兴奋剂或暴力相关的纠纷;波兰的体育调解中心和葡萄牙体育仲裁庭均明文否定将上述2类纠纷归属于可调解范围;日本体育仲裁机构尽管未明确排除这2类纠纷,但是却将体育纠纷调解机构的职责限定于“帮助当事人双方确认和理解事实关系”④。

2)法国和荷兰对体育纠纷的可调解范围的限定有差异,但是均从体育纠纷主体角度限定了可调解的体育纠纷范围。笔者推断认为,其中未排除全部体育纪律处罚纠纷。法国采取“肯定式+否定式”界定了可调解的体育纠纷范围,其中排除了兴奋剂纠纷,却未明确排除体育纪律处罚纠纷。例如,法国颁布的《体育法典》的第L141-4条规定,调解适用执照持有者、体育协会、体育社团以及经批准的体育联合会之间的纠纷,但是兴奋剂处罚纠纷除外。再例如,荷兰体育纠纷解决机构则采取肯定列举式界定可调解的体育纠纷的范围⑤,并限定了相关主体,但是对是否排除调解兴奋剂处罚纠纷却未作出规定。而相较于葡萄牙体育仲裁庭、日本体育仲裁机构及波兰的体育调解中心,法国和荷兰对可调解的体育纠纷范围的限定则较为宽松,且均未完全排除调解体育纪律处罚纠纷。

3)英国体育纠纷解决机构、爱尔兰体育纠纷解决机构及澳大利亚体育法庭作为英美法系国家体育纠纷调解机构,并未对可调解的体育纠纷范围作出明文规定,但是上述调解机构的网站均列举公布了调解成功的体育纠纷案例。例如:英国体育纠纷解决机构将调解运用于体育合同纠纷、体育管理纠纷和体育人格权纠纷,并未将调解用于处理兴奋剂纠纷;澳大利亚体育法庭将调解运用于体育赛事参赛资格和运动员选拔纠纷、体育纪律处罚纠纷、骚扰和歧视纠纷、经澳大利亚体育法庭 CEO书面批准的其他类型纠纷,并在其网站公开宣布了不能适用于兴奋剂处罚纠纷。

与上述国家不同,为了彰显调解可以及时与有效地替代纠纷的功能,加拿大体育纠纷解决机构并未限定可调解的体育纠纷范围,并扩展了体育纠纷调解方式,以及界定了适用不同调解方式的体育纠纷。自2008年起,加拿大体育纠纷解决机构将调解运用至兴奋剂处罚纠纷案件中,规定兴奋剂处罚纠纷案件在进入仲裁程序之前必须先厘清争议焦点和可分配利益,极大地促进了兴奋剂处罚纠纷案件和解结局的达成[20]。从《加拿大体育纠纷解决机构2020—2023年度报告》可知,该中心受理的12起体育纪律处罚纠纷案件中有6起案件进行了调解,其中,4起达成和解,2起终止调解[21]。可见,在加拿大体育纠纷解决机构受理的体育纪律处罚纠纷案件中,调解案件数量占总数的50%, 其中,67%的调解案件达成和解。这说明,加拿大体育纠纷解决机构在上述类型纠纷调解中极大地实现了调解的功能价值,也进一步说明此类纠纷有调解的可能性。

从上述分析可以认为,无论是大陆法系国家的体育纠纷调解机构,还是欧美法系国家的体育纠纷调解机构,对将兴奋剂处罚纠纷归为无权审理的纠纷缺乏调解基础已达成共识,但是并非所有国家都完全排除调解体育纪律处罚纠纷,对于兼具公益性和私益性的体育纪律处罚纠纷,有时不仅涉及到运动员的参赛资格,而且还会涉及到运动员与体育协会的隶属关系,需要通过调解最大程度地使隶属关系型纠纷得到适应性处理。加拿大体育纠纷解决机构通过使兴奋剂处罚纠纷适用事先柔化纠纷的促调机制,体现了其对圆融处理体育纠纷的期待。综上可见,不同国家对可调解的体育纠纷范围的限定是根据各自国家对体育纠纷调解的期待程度决定的。

3 他山之石:我国独立调解体育纠纷的法制化进路

新修订的《中华人民共和国体育法》是我国体育法制建设的新起点,我国体育仲裁委员会的建立和《体育仲裁规则》的制定标志着我国体育纠纷调解法制化步入新征程。调解作为解决体育纠纷的重要手段,在促进我国体育法制建设方面的重要性自不待言。鉴于体育法制建设是一项长期复杂的系统工程,我国独立调解体育纠纷的法制化在借鉴一些西方国家法律制度和理论的同时,应切合中国的实际,以解决中国的具体问题为法治目标,可以从体育纠纷调解组织的设立、体育纠纷调解规则的制定、体育纠纷调解范围的限定和体育纠纷调解员的配备4个方面着手。

3.1 设置独立的体育纠纷调解组织机构

体育纠纷调解组织机构是体育行业对体育纠纷自治的组织保障,也是有效避免现行体育纠纷调解主体之间出现调解程序交互障碍的重要手段。上述国家设立的体育纠纷调解机构为我国体育仲裁机构设立体育纠纷调解组织机构、国家奥委会设立体育纠纷调解组织机构以及成立单独的体育纠纷调解组织机构提供了可借鉴的方式。根据我国调解体育纠纷的实际情况,宜使我国体育纠纷调解主体从多元分散转变为统一协调,可以基于我国体育仲裁机构,在其内部设立统一对外的体育纠纷调解部门,作为与我国体育仲裁庭并行的组织机构,受理提交体育仲裁前的案件,理由如下。

一是节约部门建设成本。基于经济学理论的成本效益,公益事业需要满足经济可行性 [22]。调解体育纠纷作为公共服务也需要满足该要求。与另行建设单独的体育纠纷调解机构相比,在我国体育仲裁委员会内部设立体育纠纷调解部门更符合成本效益理论。我国目前已经建立了体育仲裁委员会,如果在其内部增设体育纠纷调解部门,与体育仲裁委员会共享内部管理制度、人员以及部门治理框架,则能节约部门的建设成本。

二是弥补因单项体育协会内部的体育纠纷调解机制欠缺所导致的体育行业对体育纠纷的调解功能的缺失。单项体育协会内部的体育纠纷调解机制不健全的问题从理论上可以通过增设单项体育协会内部的体育纠纷调解机构和修改单项体育协会的章程来解决,但是我国单项体育协会内部增设体育纠纷调解机构,不仅需要考虑各个单项体育协会内部的人员配备和组织建设状况,而且需要修改单项体育协会的章程、制定体育纠纷调解规则等。因此,我国单项体育协会内部应建立对外的体育纠纷调解机制,增强调解体育纠纷的功能,再适时对内部结构进行相应调整,这将是一个行之有效的方法。如爱尔兰体育纠纷解决机构就建立了单项体育协会内部的体育纠纷调解机制,实现了单项体育协会内部的体育纠纷调解机制与其外部体育纠纷调解机制的衔接。自 2014 年起,爱尔兰体育部规定其所资助的单项体育协会必须将纠纷提交该国体育纠纷调解中心管辖。迄今为止,已有64 个国家的体育管理机构将体育纠纷提交给了爱尔兰体育纠纷调解中心[23],并且该国单项体育协会内部章程也规定了应当先提交爱尔兰体育纠纷调解中心进行调解⑥。这不仅为爱尔兰单项体育协会内部的体育纠纷调解制度的完善提供了指引,而且为该国体育行业的体育纠纷调解制度与其外部的体育纠纷调解制度的衔接奠定了基础。

三是发挥体育纠纷调解机制与体育仲裁制度相结合治理的效能。我国制定的《体育仲裁规则》的第51条规定:“仲裁庭可以在仲裁程序中对案件进行调解,双方当事人也可以自行和解。”从规范化的角度分析,仲裁庭既是仲裁主体,又是调解主体。提请仲裁庭裁决是为了进入仲裁调解程序。有学者认为,仲裁调解程序具有确保和解协议执行、成本低等优势[24],但是仲裁调解程序的中立方在单边会议这一调解惯用程序中披露另一方不知道也没有机会了解的事实有违反程序正当之嫌,极易引发中立性质疑。加拿大体育纠纷解决机构和国际体育仲裁院(英文简称为CAS)等国家或地区体育纠纷调解机构在其调解规则中明确规定除了当事人书面同意等情形以外,调解员不得在涉及同一纠纷调解程序中接受各方有关仲裁员的任命。可见,加拿大体育纠纷解决机构和国际体育仲裁院都更倾向于设立独立的体育纠纷调解部门,聘任体育纠纷调解员,以此避免仲裁员职责合一引发的中立性风险。当然,设立独立的体育纠纷调解部门,并不意味着完全脱离于仲裁庭,如果调解不成,仍可以转入仲裁程序,不仅可以缩小仲裁的纠纷范围、节约时间[25],而且可以更有效地平衡2种非诉讼性体育纠纷解决机制的价值功能,回应体育纠纷中的多元主体利益诉求。

四是确保体育纠纷调解部门的独立性。新修订的《中华人民共和国体育法》规定了由国务院体育行政部门设立体育仲裁委员会,制定体育仲裁规则。为了消除由体育行政部门设立体育仲裁机构产生的独立性争议,我国制定的《体育仲裁委员会组织规则》的第3条明确规定了体育仲裁不受行政机关的干涉[26]。与在国家奥委会中设置体育纠纷调解部门相比,在体育仲裁委员会内部设置体育纠纷调解部门更能保持体育纠纷调解的独立性。体育纠纷调解组织机构的独立性则是公正调解体育纠纷的组织保障,是减少行政干预的制度基础,这与体育仲裁委员会的独立性原则不谋而合。因此,在体育仲裁委员会内部设立体育纠纷调解部门,最能有效确保体育纠纷调解组织机构独立于任何国家机关。

值得注意的是,我国体育仲裁委员会的设立主体具有一定的行政性质,我国制定的《体育仲裁规则》也属于体育行政部门规章,所以体育仲裁委员会无法突破行政藩篱,存在独立性困境。尽管国家行政机关在现阶段可以设立体育仲裁委员会,也符合我国的举国体制背景,但是体育纠纷调解机构的行政性与独立性的争议问题并非目前能解决的问题,所以在我国目前仅关注体育纠纷调解程序的独立性即可。如澳大利亚体育法庭和葡萄牙体育仲裁庭尽管具有行政属性,但是只要坚持独立性原则仍能保持良好的运转。

3.2 厘清独立调解体育纠纷的立法依据

通过上述分析认为,我国缺乏独立调解体育纠纷的立法依据,难以为独立调解体育纠纷提供有力的法律制度支撑。因此,有必要对独立调解体育纠纷的制度从法律层面予以明确,但是立法需要立法时机与立法成本,《中华人民共和国体育法》在2022年已经进行了大幅修订,再在短时间内修订该法,增加体育纠纷调解条款似乎无法实现。再者,以机构规则规定体育纠纷调解具体程序时,目前国际上有通行做法。因此,我国可以在已制定的《体育仲裁规则》中补充体育纠纷调解未尽条款。体育纠纷调解规则既然是关于调解的法律制度,从理论而言,其应与我国关于调解方面的法律存在必然依据关系。尽管从《中华人民共和国人民调解法》的文本中难以直接找到调解体育纠纷的具体依据性条款,并且调解体育纠纷又有着区别于《中华人民共和国人民调解法》规定的人民调解的某些特殊性,但是立法总是具有一定的滞后性,其无法完全符合日益变化的实践。随着我国职业体育的发展,体育纠纷日趋频发,《中华人民共和国人民调解法》出台之初自然无法兼顾体育纠纷的调解,但是不能否认作为调解民间纠纷的《中华人民共和国人民调解法》对体育纠纷调解制度的建立具有的行业指导性。当前,结合我国实际情况,《中华人民共和国人民调解法》作为我国唯一完善的关于调解纠纷的法律,可以作为我国制定的《体育仲裁规则》补充独立调解体育纠纷未尽条款内容的基本依据。因此,在我国制定的《体育仲裁规则》中补充独立调解体育纠纷未尽条款时应当坚持《中华人民共和国人民调解法》的基本原则。一是坚持当事人自愿的原则,以当事人双方的自愿为前提,符合当事人的真实意愿,任何组织和个人都不得强迫当事人双方和解。二是尊重当事人的程序选择权,不得因调解而阻止当事人依法通过仲裁、司法等途径维护自身的权利。三是合法性原则,具体是指在调解时不得违背我国相关法律、法规和政策。

在强调独立调解体育纠纷符合人民调解规则的基本原则的同时,也须注意调解体育纠纷的特殊之处。一是体育纠纷调解程序的强制性。在竞技体育中,单项体育协会应在章程中增加由其外部体育纠纷调解机构管辖的纠纷条款作为进入体育纠纷调解程序的条件。不同于基于调解协议进行调解的做法,体育纠纷调解的特殊性在于在未书面签定调解协议的情况下,占主导地位的一方(单项体育协会)可以不必征得另一方(运动员)的同意,单方面将竞技体育纠纷交由单项体育协会外部的体育纠纷调解机构进行调解,并且可视为当事人双方之间存在调解协议,对当事人双方具有约束力,因而该体育纠纷调解程序具有强制性。二是体育纠纷的特殊性。对于体育纪律处罚纠纷这类不可处理的纠纷、涉及参赛资格和转会这类人身权的纠纷均涉及专业知识和体育组织章程,人民调解委员会作为民间调解主体管辖该类纠纷缺乏专业性。三是为了满足及时而快捷地解决体育纠纷的更高要求,体育纠纷调解时限要对人民调解的调解程序时限要求有所调整。此外,域外多数国家通过民间调解机构解决体育纠纷,也可以成为我国建立独立体育纠纷调解机制符合《中华人民共和国人民调解法》相关规定的有益借鉴。

3.3 合理限定独立调解的体育纠纷的范围

我国属于成文法系国家,应在遵从当事人意思自治的同时,结合体育纠纷的特殊性,对独立调解的体育纠纷范围作出明确限定。

一是明确适用独立调解的体育纠纷主体。我国可以借鉴荷兰体育纠纷解决机构限定的体育纠纷主体,将独立调解所涉及纠纷限定为必须是与体育协会相关的纠纷,并要以例举方式限定纠纷主体的范围:1) 一方是体育协会或体育协会的部门,另一方是该体育协会或体育协会内部成员;2)一方是体育协会,另一方是非体育协会;3)体育协会内部成员或部门之间;4)一方是体育协会内部成员或部门,另一方是第三方。

二是以遵从当事人意思自治为原则调解与体育相关的民商事纠纷。在实践中,商事调解中心有权管辖与体育相关的民商事纠纷。在这种情况下,应以当事人合意为基础,由当事人自主选择调解机构。同时,可以在我国制定的《体育仲裁规则》中增加“联合调解规则”,经当事人双方共同申请及体育纠纷调解机构同意,体育纠纷调解机构可与其他纠纷调解机构进行联合调解,也可以接受其他机构的邀请或委托,对与体育相关的纠纷进行联合或单独调解。这可以确保仲裁的体系化协调,既符合现代法治基本要求,又充分遵从了当事人的意思自治。

三是以排除调解体育纪律处罚纠纷为原则,但是为了坚持当事人的意思自治原则,允许当事人合意体育纪律处罚纠纷调解结果。实际上,国际上解决替代性纠纷的公私法界限已逐步融合,以往禁止或限制使用替代性纠纷解决机制的领域也开始运用替代性纠纷解决机制,无论是公共领域,还是私人决策活动,亦或是国家机关之间的纠纷、国家机关与公民之间的纠纷,都不禁止替代性纠纷调解机制的引入[27]。体育纠纷作为替代性纠纷的一种,对于涉及公共领域的兴奋剂处罚纠纷和体育纪律处罚纠纷,如果纠纷双方请求调解,调解机构应赋予当事人合意选择权,可以规定采取与解决其他体育纠纷不同的调解方式,选择干预较少的促进式调解,为当事人理清争议焦点,不作实质性决策,但是对于涉及刑法所规定的兴奋剂处罚纠纷、施暴或其他体育纪律处罚纠纷应当明确排除在体育纠纷之外。

3.4 配备专业的体育纠纷调解员

为了确保体育纠纷调解的独立性,体育纠纷调解机构应当提供调解员名单供当事人选择。首先要明确规定调解员的选任条件。英国体育纠纷解决机构对调解员的选任条件作出了详细且全面的规定,可资借鉴的是:调解员有参与体育活动的经验,具备体育相关的知识;调解员曾接受过系统的调解培训课程;根据体育纠纷的类型选任能满足多样化需求的调解员[27]。 其次应建立“在线体育纠纷调解员名单”。我国可以借鉴加拿大体育纠纷解决机构等国家采取的公布体育纠纷调解员名册的做法,向当事人双方公布我国体育纠纷调解员的简历,包括职业背景、工作经历、处理的相关案件等作为调解员可公开的工作信息。最后要培训体育纠纷调解员,使其掌握调解程序中的辅助手段和评估手段,通过辅助手段确定当事人双方之间的共同利益,引导双方关注自身利益、避免作建议性陈述等。同时,基于体育行业自治和当事人意思自治的双重机制,体育纠纷调解员不宜对体育纠纷过度干预,在了解纠纷案件事实的基础上要协助当事人达成和解协议。

4 结束语

域外体育纠纷调解机制可以为我国独立调解体育纠纷的制度建设提供经验借鉴,独立调解体育纠纷有利于协调纠纷主体之间的法律关系,建立切合我国实际的独立调解体育纠纷的机制。首先,我国独立调解体育纠纷的制度应该顺应国际法制潮流,但是同时也要关注我国本土实际,立足于我国体育仲裁机构的独立性,依据《中华人民共和国人民调解法》相关规定,在体育仲裁机构内部设立独立于行政机关且与体育仲裁庭并行的体育纠纷调解机构。其次,采取“肯定+排除”的方式,围绕体育纠纷主体合理限定可调解的体育纠纷的范围,消除目前体育纠纷调解主体之间的协作阻碍。最后,调解员作为调解顺利进行的关键角色,应该配备专业的体育纠纷调解员,明确体育纠纷调解员的权限,提供互联网在线体育纠纷调解员名单,促进我国独立调解体育纠纷工作的规范化和持续化。

注释:

①依据为 《中国足球协会仲裁委员会工作规则(2009年)》的第16条和《中国篮球协会纠纷解决委员会工作规则(2023年)》的第49条。

②依据为《新会区文化广电旅游体育局行政调解工作细则(试行)》的第8条第3款。

③在立法层面对体育纠纷调解作出较为详细的规定的国家仅有葡萄牙、法国和澳大利亚。葡萄牙颁布的《体育仲裁院法》以专章形式对体育纠纷调解作出原则性规定;法国颁布的《体育法典》对体育纠纷调解有详细规定;澳大利亚颁布的《国家体育仲裁法庭法》对体育纠纷调解有粗略规定。此外,加拿大和日本仅在法律中规定了体育纠纷调解机构创建时才在单独条款中提及调解。例如:加拿大颁布的《身体活动和体育法》的 第29条中提及了体育纠纷调解员;日本颁布的《体育基本法》的第15条对体育仲裁和调解的中立性进行了规定。

④依据是日本体育仲裁机构制定的《基于体育调解协议的体育调解规则》的第2条第2款。

⑤依据是荷兰体育纠纷解决机构制定的《体育纠纷调解机构调解规则》的第2条第2款。

⑥《爱尔兰田径协会申诉、纪律官员和程序规则(2018)》的第25条规定:除反兴奋剂和体育纪律事项以外,因《协会章程》引起的或与之相关的所有纠纷均应提交爱尔兰公正体育协会(现已更名为SDSI),并且应该根据体育纠纷调解规则进行调解。

参考文献:

[1] 新华网.迈向体育强国之路——习近平关于体育重要论述的时代价值与世界启示 [Z/OL].(2024-08-27)[2024-08-30].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1808507889586573299&wfr=spider&for=pc.

[2] 张笑世. 完善体育法治规范体系建设,提升依法治体水平——《“十四五”体育发展规划》体育法治内容解读[Z/OL].(2021-11-12)[2024-02-10]. https://www.sport.gov.cn/n315/n330/c23727630/content.html.

[3] 孙彩虹. 体育调解:多元化解决体育纠纷的新路径[J]. 温州大学学报(社会科学版),2018,31(3):35-42.

[4] 叶才勇,周青山. 体育纠纷调解解决及我国体育调解制度之构建[J]. 体育学刊,2009,16(7):23-26.

[5] 石俭平. 国际体育纠纷调解机制比较探究——以美国、英国和CAS为主要视角[J]. 体育科研,2013,34(6):23-28.

[6] 熊熠,童志波. 加拿大体育非诉讼纠纷解决机制的运行特点及启示——以加拿大体育纠纷解决中心为例[J]. 广州体育学院学报,2014,34(6):23-26.

[7] 于善旭.建立我国体育仲裁背景下完善体育行业协会内部解纷制度的探讨[J]. 体育学刊,2022,29(2):1-10.

[8] 赵毅. 法治化进程中的中国足协内部纠纷解决机制:进展与问题[J]. 上海体育学院学报,2020,44(6):12-22.

[9] 徐士韦. 论体育行政调解[J]. 山东体育学院学报,2016,32(2):8.

[10] 吴明熠. 行政调解主体架构的重塑[J].行政科学论坛,2019(8):44-51.

[11] 范愉. 调解的重构(下)——以法院调解的改革为重点[J].法制与社会发展,2004(3):90-108.

[12] 四川省体育局行政调解工作制度 [EB/OL].(2010-11-23)[2024-02-11]. https://tyj.sc.gov.cn/sctyj/zywj/2010/11/23/059cd613d88048ef9f2230b1fab3e833.shtml.

[13] 张晋红. 法院调解的立法价值探究[J]. 法学研究,1998,5:111.

[14] 中国法院网.论民事诉讼中的法院调解之不足[Z/OL]. (2014-12-25) [2024-02-11].https://www.chinacourt.org/article/detail/2014/12/id/1524111.shtml.

[15] 兰仁迅. 体育仲裁的独立性与强制性[J]. 法学,2004(11):11-14.

[16] 日本体育仲裁机构.体育仲裁/调解指南[EB/OL].(2013-08-26)[2024-02-10].https://www.jsaa.jp/guide/sports/1112_sports.pdf.

[17] 澳大利亚政府结构、组织和关键人物指南[EB/OL].(2020-03-19)[2024-02-10].https://www.directory.gov.au/portfolios/health-and-aged-care/department-health-and-aged-care/national-sports-tribunal.

[18] 澳大利亚健康和老年卫生部. 维护体育的完整性——政府对伍德建议的回应[EB/OL].(2020-12-14)[2024-02-10].https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/01/safeguarding-the-integrity-of-sport-safeguarding-the-int-egrity-of-sport-the-government-response-to-the-wood-rev-iew.docx.

[19] 刘风景. “准X”型法律概念的理据与运用[J]. 华东政法大学学报,2021,24(5):81-92.

[20] GODIN P D. Sport mediation: Mediating high performance sports disputes[J]. Negotiation Journal 2017, 33(1): 25-51.

[21] 加拿大体育纠纷解决中心. 加拿大体育纠纷解决中心年度报告[R/OL].(2023-07-31)[2024-02-10]. http://www.crdsc-sdrcc.ca/eng/documents/SDRCC_2022-23_AR_EN_Final.pdf.

[22] 谭翔浔. 政府公共投资决策与成本效益分析[J]. 云南社会科学,2004 (5):58-60.

[23] 爱尔兰体育纠纷解决机构. 爱尔兰体育纠纷解决机构(前身为爱尔兰体育局)寻求任命具有法律资格的董事通知[EB/OL].(2017-02-20) [2024-09-10].http://justsport.ie/just-sport-ireland-seeks-to-appoint-two-directors-with-leg-al-qualifications/.

[24] BLANKLEY K M. Keeping a secret from yourself-confidential-ity when the same neutral serves both as mediator and as arbi-trator in the same case[J]. Baylor Law Review,2011, 63: 317.

[25] BRISCO T. Med-arb and professional sports: Could med-arb work as an effective dispute resolution process in professional sports[J]. Marquette Sports Law Review, 2018, 29: 505.

[27] 李智,王俊晖. 我国体育仲裁机构的设立与运行机制[J].北京体育大学学报,2023,46(5):62-71.

[28] 英国体育纠纷解决机构. 申请体育纠纷解决中心小组成员标准(2024年)[S/OL]. 伦敦:英国体育纠纷解决机构,2024:4-7(2024-01-01) [2024-09-10]. https://www.sportresolutions.com/assets/documents/E1_-_National_Selection_Cri-teria.pdf.