基于水文分布的元代集庆城空间规划研究

摘 要:以元朝《至正金陵新志》中集庆府城图为出发点,从多个角度探究旧时水系分布与城市建设规划、人文空间分布的联系。古代大型繁荣城市大多依水而建,或在城市规划范围内挖掘河道。在元代大一统时期前,大部分城市内外河流具有运输、御敌等功能,而在非战乱时期,其人文、经济功能逐渐占据主流。同时,城市内的建筑空间分布也受河道延伸情况的影响。根据《至正金陵新志》中所描述的,集庆城市内的经济、生产、休闲建筑基本围水而建,由此可以看出水系对于城市发展具有极为重要的影响。

关键词:《至正金陵新志》;水系;城市布局

基金项目:本文系江苏高校哲学社会科学一般项目“宋元南京城市方志地图研究”(2023SJYB0403)研究成果。

一、元代城市发展概述

作为本文主要的研究对象,元代的城镇发展相较宋金时期,有比较显著的进步,城镇人口增长速度也较快。城镇包括首都与路、府、州、县治所以及市镇、村集、市墟等层级,元代的路与宋代的州基本都是当时地方最高一级的城市。元代在城市虽仍实行“分城市之居民,成井邑之定制”的厢坊制[1],但在管理方面,除了一些边远地区,各大城市均设置录事司,用以管理城中民众事物。城市内部沿用厢坊制的市井,大多集中在商业区内,少数分布在城门内外和主要街道两旁。同时为了满足城市居民、商贩食饮的需求,几乎每个城市都建有酒馆和茶楼。此外,很多城市都设有仓库,以保证城市食宿用的供应。其中既有政府开设的仓库,也有商人、官员等私仓库。这些建筑丰富了当时城市内部的板块规划。

在当时相对和平的基础上,路、府、州、县等场所开凿水道和修复官路,拓展水路交通,各城的商品贸易与轻重工业也随之兴起,这些经济的发展反哺于城市,带动城市周边的乡镇兴起与繁荣。且海运的开发,使得一部分沿海城市也逐渐繁荣,例如延祐三年(1316年)改为海津镇的直沽口,由于海上航运的崛起,该地设有接纳运河与海运物资的漕运机构与粮仓,诗人称其“一日粮船到直沽,吴罂越布满街衢”[2]。同样的还有太仓州(今太仓市),原本的荒凉之地,由于成为主要的入海口,其城镇不久变为各方商人汇聚之地。

相较于海港城市,位于长江中下游的城市也发展迅速。其主要营业范围(除农业)包括传统的轻工业,例如丝纺织、棉纺织、陶瓷等,瓷器以景德镇为典型,棉料以松江为佳,丝织品则遍布江南。这些产品的输出,使得该区域的经济得以快速发展,各个城市重镇也随之崛起。旧时南京都城归属于长三角地带的集庆路,虽然集庆路所辖占地稍具规模,但从生产活动性质来说,同比广州路、镇江路等东南区域,该地区以工商业、服务业为主要输出产业。这也导致集庆路内大部分城市的内部交通规划、厢坊性质,均与其他地域都城稍有不同。而从元朝《至正金陵新志》这一方志中的地图与方位介绍可以看出,整个都城内部有秦淮河穿过,便于漕运,河道边的坊市也由其功能重要性依次递进排布,使整个都城在发展和运营上形成平衡。

此外,在元代,城市的附庸行政组织——县、镇、市、村这类的低级市场也比宋代更加繁荣。低级市场的发展与否和活跃程度能很大程度地反映当时商品经济的流通速率,尤其是在一些偏远地区,商品的交易速率较快,说明地域内经济发展较好,乡镇的开发会随之兴起,由镇转化为县的可能性也逐步提高。像是《马可·波罗行记》中所提到的喀什,游记中描述当时此地为贸易重镇,其规模“辽阔广大、城镇与塞堡林立”,“有大量果园与花园”。而阿里地区的噶尔雅沙(西藏札达)每到贸易季节,各方商人云集,马帮络绎不绝,房帐成片,不下数百家。由此可以看出城镇的发展,是由贸易的变化而扩张。

元代的城市繁荣有赖于规模空前的统一局面、商业贸易的开拓以及四方发达的水陆交通。这几个因素拓宽了城市的发展道路,也丰富了城市内部规划的内容,从旧时便于军队防守的战时规划逐步转化为以商贸、运输为重的商业分布,城市的功能也逐步转型。

二、元代城市规划与水系建设关系概述

就历史发展来说,各个朝代的城市发展建设都与水有紧密联系。例如八水交汇的长安、黄洛交汇的洛阳、隋大运河入黄口的汴京,这些中古时期世界上极大的、经济极发达的城市,无不因水而兴,因水而活[3]。元则是在金的水系治理基础上,进一步拓展。

以元大都为例,在长达30年的规划建设中,围绕着城市水环境建设和漕运补水、扩展运力等方面问题,探索了一系列前所未有的规划建设举措,并确立了以琼华岛、太液池为中心的绿水绕城的城市景观格局,为明清北京城市和园林格局奠定了基础。此外,元初对大都的城市水系管理高度重视,措施得当,保证了大都水系持续产生效益[4]。元大都的建设因水而兴,将流水引至城周围形成环城水系。这种方式在很大程度上满足了城中生活、生态供水的需求。

坝河和通惠河流经元大都城,是大都建设时期重要的运输通道,两条水道一南一北,构成大都南北水运体系。城内的规划也随着河流展开,城内漕仓多在都城东半城,集中分布在城门口,如东城崇仁门和终点码头积水潭附近等几个位置。而通惠河沿岸,都城南水门附近也分布着大量仓库,文明门外就有卸货太仓和京师各仓的码头[5]。

同样,商业的建设也与水流密不可分。由上文可知,元大都水道周边有大量商业交易坊市:一处较为集中的区域位于城南河沿岸,范围涵盖河道入城至城中的地段;另一处分布在城北积水潭周围,积水潭的存在,也为接待航运客商、官员提供船只停靠的场所。城中的两条河道上,各处客船穿梭往来,给元大都的商业带来了前所未有的活力。

像王城宫苑、皇家园林等区域,水系的形成,除去提供材料运输的便利外,还兼顾维持生态的功能。依靠流水灌溉园林内的植物,建造滨水景观,都是当时相对流行的处理手段。

总体来说,元代水系在城市规划中的运用,基本决定了商业和民生两个方面的建筑分布。民生上以仓库为主,依靠水系的漕运能力,搬运与储存军备、粮食、牲畜等,满足城市内军民生活所需。商业方面也是依靠其运输能力,将外界的商品直接运输至城内,并就地形成坊市,这也是河道周边交易市集众多的原因。部分临海或距出海口较近的城市甚至在城内挖凿类似积水潭结构,此举既可以给过路商船提供港口,增加当地交易概率,也能进一步扩大城市商船承载量,扩大商品交易量。相较于商业与民生,宫苑与园林在城市的规划分布中代表性较弱。毕竟元代南方城市中具备较高政治集中度的地区较少,因此城内对该方向的建设也相对薄弱。

三、元代集庆城内水系对空间规划的影响

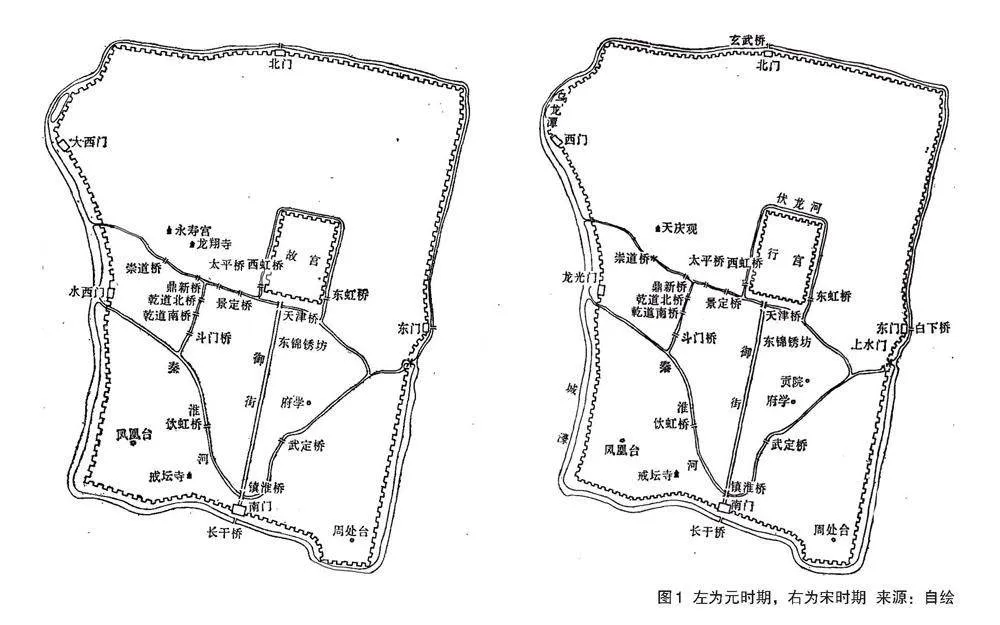

就当时元代对于都城内部的改造能力来说,在统一领土后,当权者保留了旧南京城(建康)的内部规划,这在一定程度上出人意料。从图1中可以看出,除去疏浚玄武湖(湖面相比南唐已经缩小)外,整体城市内桥梁、官路甚至大部分宗教、政治建筑都有所保留。根据《至正金陵新志》对街坊布局的描述,可以看出旧南京城城市功能经过朝代更替后的变化:其布局基本保存,集庆城以南北为界限,南部为商业与居民区,北部为宗教、政治与军队聚集区。

作为城市规划重点的商业、平民区,是除去政治、皇家区域外最能体现城市空间构成的要素。从图1中可以看出,虽然对于当时其城市规划缺少有力佐证,但该地区的坊市规划应受到周边山水环境与水路交通的双重影响,大致的规划是沿着秦淮河往四周扩散。然而无论建筑如何围绕河道流向排布,城市的棋盘式街区规划并没有改变。元朝沿用两宋时期的规划方式,而南宋临安城从迁都开始就是以厢坊制度下的开放街区模式开始建设的,并且利用了已有的水陆交通格局,因此呈现与前代都城乃至同时期的建康城完全不同的平面形态和街道景观,其地块划分规模更小,形态较为有机,且与商业设施的功能混合度高[6]。

从水系变化来看,由于宋与元两个时代相近,一般河床等地貌大幅度变动的概率较小,因此从图2可以看出江南地区的都城在城市建设初期以水网交通为主,并且是城市与区域腹地之间物资的主干联系通道以及城市形态结构框架的重要构成要素,但城市核心建设区的水网交通定型下来之后变化幅度较小[7]。

对照上文图1所示的集庆路内功能区域划分,可以看出经济建筑,例如仓库、坊市、酒肆等均依水而建,且密集分布,这一点宋与元相似。这些设施的布置规划要点就要考虑其实际使用方式与便捷性,像轻工业商品一类的货物(长江三角区域特产)用穿城而过的秦淮河为运输路线,集庆城是区域漕运水道上的重要终端,属于军用、粮盐仓等物资保存的重要地带,在元代至少有五处仓库位于通江运河入城处。这些储存物品依靠水流可以快速运输,极大提高商品的流通性。其成本与时间能大幅度缩短,这能变相地增加城市的贸易量。

酒肆一类的建筑则是依附于坊市建成,所以没有形成专门的类似现在美食街规划模式的区域,但以酒肆为例,这类建筑也是受惠于河道,酒水可以就地取材,客源则多是从外地来的船运商客与船家。

虽然北部的城内空间中,大型河道分布较少,且政治、军队、宗教建筑基本分布在城市北部,但城市东北有旧时的玄武湖作为大型应急水源,因此在此地驻扎的军队日常的水源能有所保证。

由此可以认为在宋元时期,经济输出和物资供应才是和平时期城市的根本,水系的分布直接影响城市仓库、坊市的比重。城内水系越发达,经济建筑越密集。其次是维持城市秩序和政治职能的设施,以及履行社会职能的文教设施。

四、结语

从元朝的集庆城发展来看,宋金时期的建都模式在元代得到了延续。规划形式是以水道为基础的棋盘形式为主,城市的水系仍是以秦淮河为核心的网状河道,贸易、餐饮、仓储等依附复杂的水道得以繁荣发展。这表明了空间结构与水网分布规律存在一定的关联性,无论城市形态如何变迁,内部建筑功能、排布形式受城镇体系与水网体系影响最大。

参考文献:

[1]韩光辉.元代中国的建制城市[J].地理学报,1995(4):324-334.

[2]郝园林.元代街市与商业空间的考古学观察[J].南方文物,2021(6):180-188.

[3]杨瑞瑞.元大都水系营造与园林关系研究[D].西安:西安建筑科技大学,2021.

[4]王劲韬,薛飞.元大都水系规划与城市景观研究[J].中国园林,2014(1):13-17.

[5]杨瑞瑞.元大都水系营造与园林关系研究[D].西安:西安建筑科技大学,2021.

[6][7]郑辰暐.江南都城城市形态变迁研究[D].南京:东南大学,2019

作者简介:

石浩宇,硕士,南京艺术学院助教。研究方向:环境艺术设计。