求学之

开学已经过去快一个月了,你适应新的学习阶段了吗?经过几周的磨合,你是否已调整好最佳状态,像航天科学家一样,用满腔热忱和坚韧努力,在智慧的宇宙里逐梦前行?

每一位航天科学家的旅程都始于一张张空白的稿纸与无尽的好奇心。开学之际,当我们站在知识海洋的岸边眺望,不妨跟随那些曾仰望星空、最终将足迹烙印于宇宙的探索者步伐,学习他们勇往直前的求学之道。

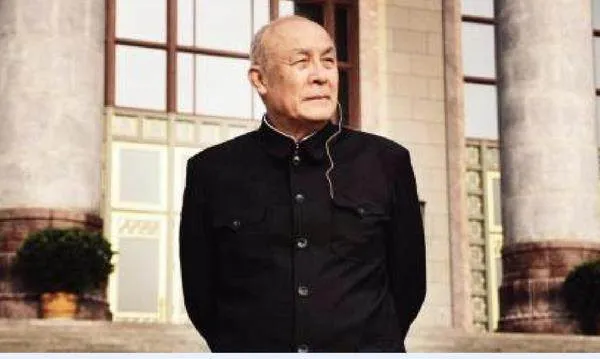

钱学森

愿下苦功不惜气力

思索钻研扎实学识

在上海交大学习时,钱学森勤于钻研,严慎细实,重视实验,成绩突出。

钱学森曾回忆:“化学分析课,这课要考90几分,除了背之外没有别的办法。我那时下苦功,临考试几天,我就把那本不厚的英语分析化学教科书,从头一页到最后一页,连夹注、书页下端的注,全部背下来。”这种肯下苦功的态度,让他学得很扎实,在大学时期成绩一直很突出。

钱学森做实验时更是一丝不苟。他做的热工实验报告详细记载了实验过程中所观察到的各种现象的细节,长达100多页,书写工整,图表清晰。老师看到后非常赞叹,给他判了100分。由于这份报告具有创见性,被校方认为是机械系有史以来学生完成的最佳实验报告。

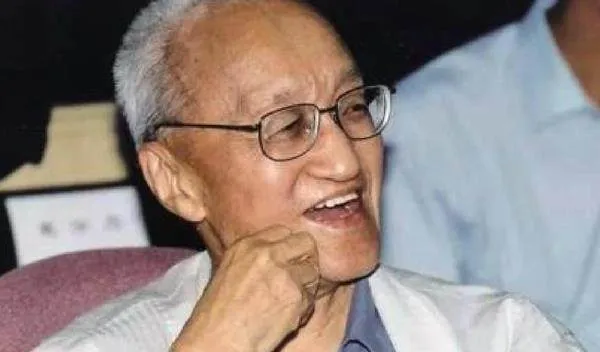

杨嘉墀

知己知彼百战不殆

救偏补弊事半功倍

为了考上心仪的国立交通大学,杨嘉墀搜集了近十年的入学试题。他还参考试题内容对比自己的情况做分析:其他科目的考试内容与所学出入不大,唯独国文考试向来注重古文,和所学的白话文完全不同。

因此,杨嘉墀决定加强古文学习,提高国文水平。通过分析,他发现国文试题常出自“四书”“五经”等古书。于是,他每天早晚用两段固定的时间将《四书集注》逐段研读,细细揣摩,直到吃透内容。最终,他以国立交通大学电机工程系第三名的好成绩被录取。

中学的读书经历让他悟出一个道理:办任何事,查漏补缺,目标坚定,努力迈进,定能成功。

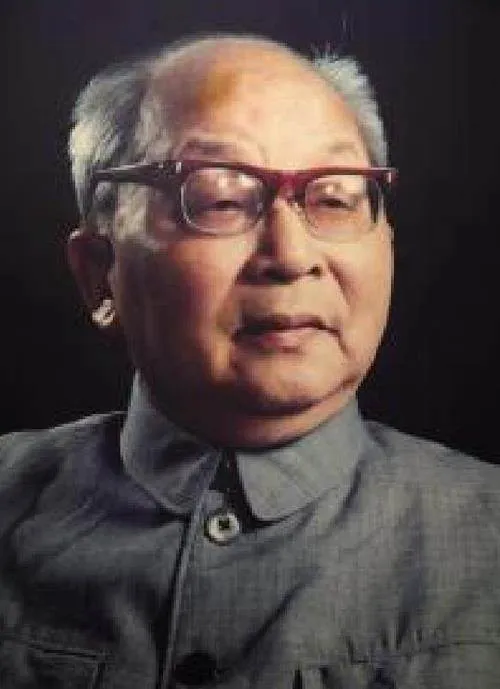

屠守锷

勤于思考锻炼大脑

收集问题好求甚解

为了实现工业救国的抱负,屠守锷每天早起晚睡,刻苦不辍,就连睡前躺在床上也要反复思考白天学习过程中遇到的难题,直到完全理解。这种勤于思考的习惯开拓了他的思维,提高了逻辑推理能力,还能帮助他更好地理解复杂问题,为后面的学习打好基础。

屠守锷还注意把遇到的难题求解后记在随身小本上,然后利用走路、睡前零散的时间思考钻研。为理解某个公式蕴含的科学原理,他还会将公式翻来覆去地求证,直到完全掌握。屠守锷将难题记下来这一习惯与今天的“错题本”十分相似,动手记录的同时可以加深对问题解法的记忆和理解,有助于分析错误规律,提高学习效率,进行长期积累。

这些习惯,屠守锷保持了一生。

黄纬禄

温故知新连点成线

举一反三融会贯通

为了考入心仪的高等学府,黄纬禄把主要精力放在试题量很大的化学上。为此,他“独创”了一种复习方法:“复习到金属部分,我就背电化次序表。实际就是哪个金属活性强,就可以把它后面的金属从盐或其他化合物中置换出来。比如铁比铜活性强,在硫酸铜里加入铁,铁就能把铜置换出来,铁的电化次序就比铜要高。背一种金属,就把它以及它的化合物如何制造、性能怎样都讲一遍,这样,这种金属的有关内容就都复习到了。”

多年以后,黄纬禄在查找导弹研制与测试过程中遇到的问题时,脑海中会很自然地将可能引起故障的原因列出“故障树”,从而较快地确定问题所在,或许是当时自创学习方法的延伸应用吧。

- 山东青年报·教育周刊学生版上半月的其它文章

- 艺海拾贝

- 《像爸爸那样勇敢》读后感

- 游西湖

- 我的家乡不一样

- 我家的宝贝

- 好书推荐——《北方的狼》