城市管理公众满意度提升机制研究

〔摘要〕 公众是城市管理的重要对象,以公众满意度为标尺考量城市管理和公共服务水平已成基本共识。基于“结构—过程—功能”分析框架,聚焦城市管理“棘手”问题,以城市中心城区精细化管理实践为切口,对城市管理公众满意度提升的理论内涵及其运作逻辑进行深度剖析。研究发现:基于“结构—过程—功能”三维视角的城市管理公众满意度提升主要存在结构调整、过程优化和功能完善三种路径。为了有效解决“棘手”问题并持续优化城市管理,必须构建多元共治共同体、重塑城市管理过程、完善公众与社会功能等,进而破除传统城市管理方式与超大城市复杂管理需求不匹配的实践藩篱。

〔关键词〕 城市管理;结构—过程—功能;公众满意度

〔中图分类号〕F299. 2 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1000 - 4769 (2024) 05 - 0100 - 10

〔基金项目〕 国家社会科学基金一般项目“以人为本的医疗服务控费机制研究”(19BGL227);北方工业大学北京城市治理研究基地项目“数字赋能北京市老年文化高质量发展与实现路径研究”(2023CSZL11)

一、问题提出与文献综述

近年来,随着人民城市理念的全面践行,新时代城市管理工作如何将“人民城市为人民”贯彻到城市管理的各领域、各方面和各环节,如何将公众满意度转化为城市管理成果的衡量标准,已成为各地党政部门关注的热点议题。①2015年,中共中央、国务院印发《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》指出,建立群众参与城市管理机制,拓宽城市管理中公众参与渠道并加强社会监督,把群众满意作为城市管理的出发点和落脚点,有效破解城市管理执法体制不顺、服务意识不强和公众参与不足等问题。2017年5月实施的《城市管理执法办法》中,公众满意度被明确作为城市管理执法工作的重要导向。自此,公众满意度测评被地方各级政府采纳和推广,在地方各级政府城市管理中有诸多实践应用。如《上海市市容环境卫生管理条例》中就以群众满意为标尺对市容环境进行质量评价,并向社会公布评价结果;北京市城市管理“十四五”规划中也提出建立以公众满意度为核心的城市管理评价体系,推动城市管理向精细化、智能化、人性化方向发展;国家统计局地方调查队则每年针对包含城市管理在内的12个方面开展专项民意测评等。由此,探究城市管理公众满意度提升机制,对形成政府主导、公众参与、企业补充的良性城市管理互动机制和提升城市管理效能具有重要现实意义。

目前,随着城市管理中公众参与度逐步提高,学者开始对公众满意度进行系统研究。①“公众满意度”这一概念源于工商管理学中的“顾客满意度”②,学者将顾客满意度引入城市管理(见表1),由此形成的公众满意度是指在对城市管理工作的体验过程中,公众需求得到满足后,公众的期望与现实感受相一致,从而使公众产生肯定、愉悦、满足的积极心态。③ 对城市管理工作而言,公众的预期效果与实际感受之间的差距形成公众对城市管理工作的满意度④,这是衡量公共服务质量的重要标准之一,可作为公共政策制定的重要参考。⑤ 除关心城市治理的实际工作成效,公众对城市管理相关工作的知晓率与参与度也有一定的需求和预期,根据现有研究成果可知,满意度的影响因素主要体现在以下方面:(1)城市管理过程中公众参与城市管理的渠道和力度对满意度提升有明显影响⑥;(2)政府公共服务绩效与公众满意度呈正相关,好的绩效结果会提高公众对政府的评价⑦;(3)城市管理工作的实际内容、问题复发率等具体管理成效影响公众满意度⑧;(4)城市管理线上网站的服务广度和深度、城市管理信息化程度分别影响着公众对政府门户网站和信息化管理的质量预期。⑨

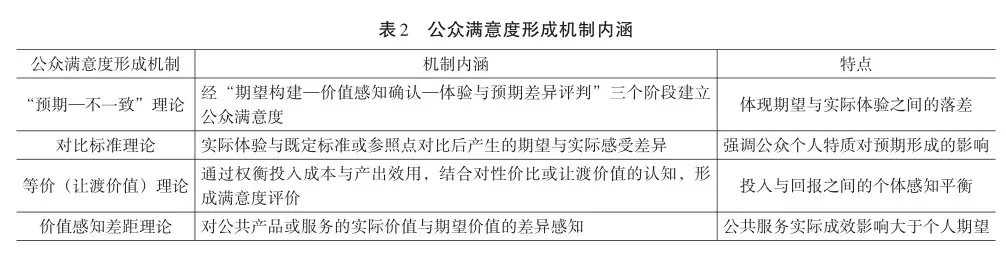

公众对城市管理政策或项目的直接体验至关重要,不仅真实反映了公众利益诉求,更因其无组织性和分散性避免了其他利益主体的干扰,是揭示城市管理实效与潜在问题的重要参照。因此,了解城市管理中公众满意度的形成机制,构建成熟的公众满意度评价体系尤为重要。从形成机制看,Oliver提出的“预期—不一致”理论是公众满意度研究的理论基石,阐释了从期望构建到体验比较的满意度形成过程⑩以及价值感知和体验评判。11 此外,学术界对公众满意度的形成提出了多种理论解释(见表2),包括对比标准理论12、等价(让渡价值)理论13和价值感知差距理论。14 这些理论分别强调公众满意度与实际体验、个人特质、投入回报平衡以及实际成效与期望的对比关系,公众满意度的形成是一个复杂过程,既涉及个体主观预期和感知,也受公共服务实际效果的客观影响,是主客观因素的交织。

评价指标体系是开展公众满意度测评的重要工具,不少文献聚焦公众满意度评价指标体系构建展开讨论。在构建城市管理与公众满意度关系的研究框架时,需要优选评价指标,确保数据的可得性、指标的恰当性和实际操作的可行性。为确保评价指标的恰当性,学者们从公众视角出发①,系统分析并整合公众对城市管理的期望与需求,从公众感知②和群体意识③等方面进行实证分析,构建了全面且精准的城市管理评价指标体系。此外,考虑到数据的可得性和实际操作的可行性,学者们尝试从治理框架④和城管执法现状⑤切入,基于治理角度构建公众满意度测评模型,通过设置针对性问卷调查来剖析公众对城市管理的满意度。这些研究不仅丰富了城市管理与公众满意度关系的理论内涵,也为推动城市管理领域的学术研究和实践应用作出了重要贡献。

综上所述,既有研究多聚焦于公众满意度测评模型和评价指标体系建构,但关于城市管理对公众满意度产生影响的底层逻辑研究较少,且主要集中在通过量化方式表征公众的主观感知方面。而借助社会学理论解构城市管理内核,挖掘城市管理与公众满意度之间形成机制的实证研究更为鲜见。据此,本研究试图解决以下问题:一是构建城市管理公众满意度提升机制的研究框架;二是剖析各关键要素对城市管理公众满意度的作用关系及其影响程度;三是为相关管理部门提供切实可行的对策建议。为回答上述问题,本研究将基于“预期—不一致”理论和价值感知差异理论来剖析城市管理公众满意度形成机制,结合“结构功能主义”“功能分析范式”和“结构—过程”等理论,构建城市管理“结构—过程—功能”三维理论框架,并基于C市J区实证案例,对城市管理体系开展系统分析,继而提出相应对策建议。

二、“结构—过程—功能”:基于结构功能主义的分析框架

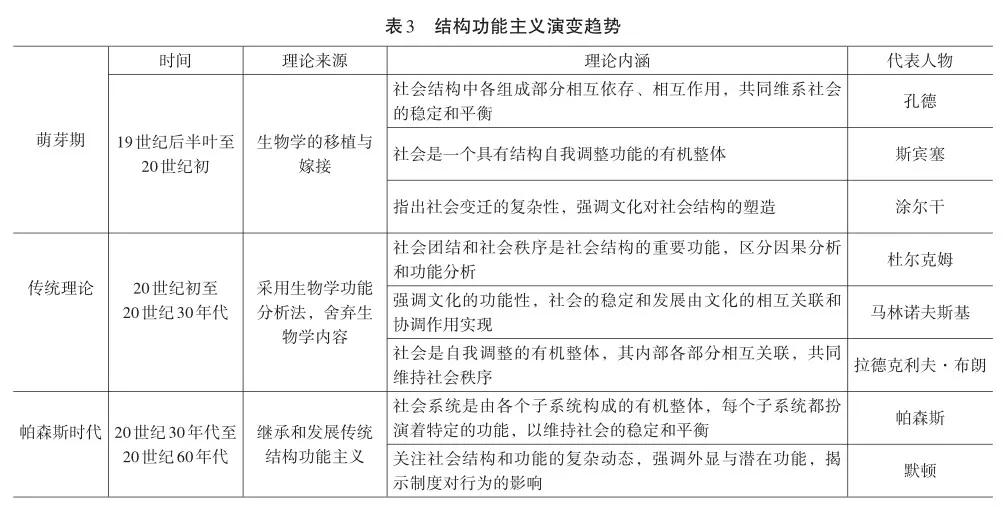

结构功能主义萌芽于孔德将生命有机体理论迁移到社会学中形成的社会有机体理论⑥,主要用于研究社会秩序、社会结构、社会变迁以及社会整体与部分之间的关系⑦,认为社会各部分承担特定功能,维系社会稳定与平衡。⑧ 后续理论不断发展补充,进一步探讨了社会变迁和进化的重要性、社会团结和宗教对社会秩序的影响⑨、社会行动的动机和目的⑩以及基于实证与经验的理论基础11,为社会学的研究方法和发展方向提供了新的视角(见表3)。该理论包含社会学中“社会均衡”“社会行动”“中层理论”等内容,并具有以下基本特征:一是整体性。以“社会均衡论”作为理论逻辑基础,社会结构提供合作与互动框架,社会功能维系整体运作与稳定,强调社会的自我调整和平衡机制。① 二是功能性。关注社会结构和功能之间的关系,以动态视角看待结构与功能,阐释社会结构如何影响社会功能。② 三是动态性。它试图揭示社会变迁和发展的规律,强调社会系统与其他系统及社会系统内部各子系统之间的交换关系。③

近年来,学术界关于城市管理的研究视角日益多元化,其中新制度主义与国家社会关系等主流观点在某种程度上可视为结构功能主义的拓展与深化。在我国,对结构功能主义范式的引进与应用固然重要,但更为值得关注的是学术界对结构主义的深刻反思与批判,这标志着我国城市管理研究领域正逐步走向成熟与深化。④ 结构功能主义作为规范性理论范式的一部分,倾向于整体性视角,这容易导致各系统单元被简化为弥散性要素。在分析具体问题时,其固有的局限性便显现出来,如结构均衡与社会冲突之间的矛盾⑤、整体主义与个体主义的张力⑥,以及宏观研究与微观方法的冲突⑦等问题均难以解决。在此背景下提出“结构—过程”分析范式,力图综合规范与解释两个部分,突破理论和实践、应然和实然之间的二元分割⑧,验证了结构与过程是互相构建和互相依赖的。⑨“结构—功能”分析框架为探究社会系统过程与变迁提供了从内部运作机制出发的探索视域,而“结构—过程”分析框架则为系统的动态过程研究提供了分析工具。⑩

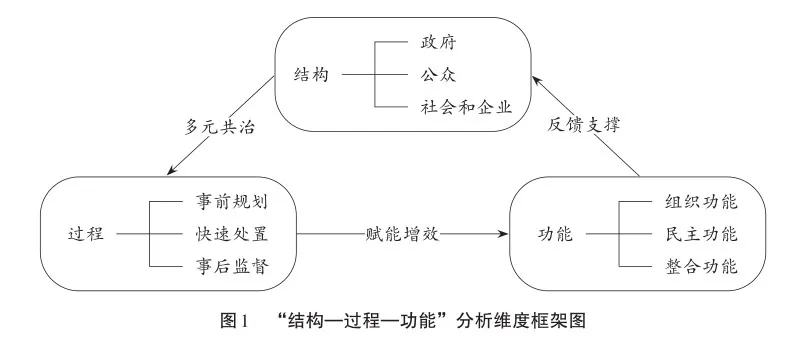

然而,不论是传统的结构功能主义,还是转型理论,都不足以单独解释并破解当前中国基层治理实践id0SQJnsSVdB6ItrNCyOWQ==中的困境。据此,在探究城市管理与公众满意度的关系时,必须将结构、过程与功能整合为一个综合性分析框架(见图1)。在城市管理系统中,结构是各参与要素的角色定位,它与过程相互依存,共同构成了城市管理体系的实际效能。同时,功能作为衡量体系稳定性的关键,其发挥程度受结构角色和过程实施的双重影响。这种整合性视角有助于更全面地理解城市管理的复杂性和动态性,为提升公众满意度提供理论支持。“结构—过程—功能”这一分析框架,揭示了城市管理体系内部各要素之间的相互作用关系。在这个框架中,结构与过程的复合效应共同塑造着管理体系的功能。功能作为结果的体现,对结构与过程具有反馈作用,对结构的运行和过程的调适有着深远影响。结构作为过程的组织基础,与过程紧密相连,共同构成治理体系的核心功能。这种功能不仅仅是对结构与过程的反映,更是对它们的优化和提升,通过反哺机制确保城市管理体系的持续发展和完善。

基于前述对“结构—过程—功能”的深入剖析及城市管理公众满意度提升的实际体现,这一框架兼具解释性与对策性研究特色,为深入探索现代城市管理的运作机理、解决实际问题及构建优化路径提供了全面而实用的研究视角。本文聚焦于城市管理的结构调整、过程优化及功能完善三大核心方面,通过深入挖掘三者间的交互影响,为从公众满意度提升角度优化城市管理工作提供理论与实践指导。通过对结构、过程与功能有机结合的分析,可以更为系统、深入地理解城市管理的内在逻辑。这既为城市管理理论研究提供了深入思考的空间,也为实际操作提供了有力的理论支撑。

三、城市管理提升公众满意度案例:以C市J区城市精细化管理专项行动为例

(一)研究案例概述

本文案例研究选取的C市J区位于超大城市主城区范围内,截至2022年常住人口128. 83万人,智慧城市运行中心管理平台核定的人口峰值数超过150万人。C市J区近年来一直在为提升城市管理“科学化、精细化、数字化”水平寻找最优解,加快实现城管领域治理体系和治理能力现代化,但J区存在人员流动性大、老旧小区多、背街小巷多以及专业市场多等诸多管理难题,且作为传统中心城区,早期的城市管理设施布局已显滞后。2021年10月以来,J区城乡环境综合治理领导小组成员单位:区综合执法局、区公园城市建设和城市更新局、区住房建设和交通运输局、区规划和自然资源局以及相关职能部门和属地街道组建督查专班,就城市精细化管理工作开展“每周一巡”现场督查。截至2024年3月,J区“每周一巡”专项行动已连续开展近三年,累计发现并整改问题342个。本文选取C市J区“每周一巡”专项行动为案例进行深入分析,将J区城市管理工作实践与问卷调查、实地走访相结合,实现公众需求在城市管理中的转化与反映,探寻城市管理与公众满意度的内在联系。

(二)“每周一巡”专项行动的运行逻辑

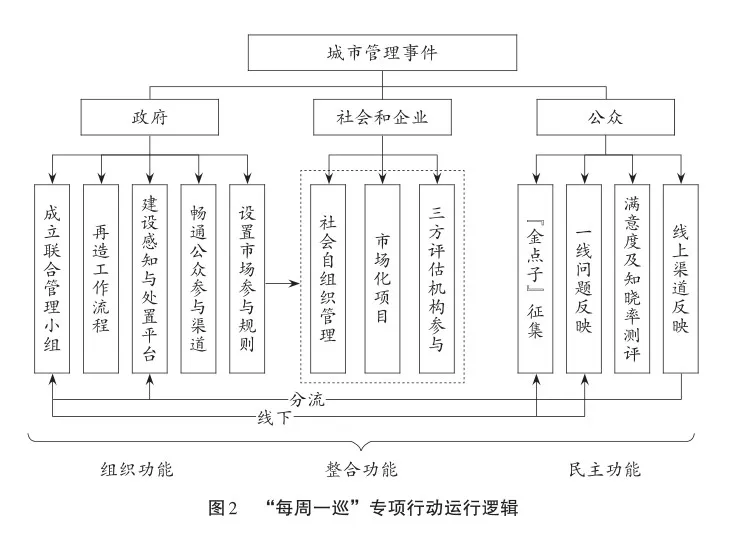

C市J区针对群众反映强烈、亟待解决的城市管理难点,围绕着结构、过程、功能对城市管理进行机制优化与效率提升。具体而言,C市J区“每周一巡”专项行动包括顶层设计、常态运行和成果维持三个阶段,形成的管理机制在公众满意度、认同度等方面有明显提高,从而形成了结构、过程、功能三者融合贯通的城市管理共同体(见图2)。

1. 顶层设计

C市J区在“每周一巡”专项行动开展前,从统筹角度对城市管理工作流程进行梳理再造,将公众、社会与企业纳入城市管理系统中,形成具有集成性的高耦合结构,重新整合了城市管理中政府、公众、社会与企业的功能。

首先,整合城市管理结构形成系统性合力。C市J区确定由区政府分管负责人带队巡查,提升了工作层级。同时,将J区管辖的13个街道划分为4个片区,每周随机抽查1个片区的管理工作,召集城市规划、建设和管理相关部门,实地查看城市管理中存在的问题,在现场及时处置的基础上,对非属地包揽和部门“单打一”的综合性问题,由城乡环境综合治理领导小组办公室提出系统性解决方案,提级管理并进行任务分解、限期整改销号。

其次,加强互动式“感知—处置”平台建设。“每周一巡”将诉求高发的问题纳入采集监管,在增加巡查频次时,消除监管盲区。同时,对所有台账涉及的重点点位、区域进行“双随机”督查,密集巡查动作,强化巡查频率,实现全时段监控。此外,借助“城市管家”智慧城管平台,将城市管理所有业务纳入智慧城管平台中,实现海量数据汇聚、事件流转、指挥调度一体化,通过数据资源共享加快处置响应速度。

最后,畅通以满意度为导向的公众有序参与渠道。为深度发掘深层次问题和公众亟须解决的共性问题,提高“每周一巡”现场处置问题的效率,城乡环境综合治理领导小组办公室以区人大、区政协建议和提案为切口,开展“定点爆破、机制创优——回应人大代表、政协委员建议提案的社区金点子征集”的“每周一巡”。从839条建议和提案中梳理提炼出涉及城市管理领域的5大类20个方面问题,深入社区征集金点子34个,并用以解决了公众关心的城市管理领域重难点问题103个,依据“金点子”成效对参与的群体和个体进行表彰,以提升公众参与度和知晓率。

2. 常态运行

C市J区在“每周一巡”专项行动过程中,全面感知、直面顽疾和快速处置,将城市管理工作的事前、事中和事后过程重塑,实施全流程优化,实现常态化运行。

首先,实施过程重塑,“感知—处置”一体化。专项行动通过检查点位、检查时间“双随机”,发现工作中存在的常态化问题,并随机抽查以往点位整改情况。每一轮行动启动前先制定客观公正的考评标准,每一轮行动结束后参与行动的部门、街道到现场查看工作成效并互评,同时召开点评会,实行街道工作考评“末位淘汰制”。同时,召集参与“每周一巡”专项行动的成员单位到现场与辖区街道、社区会商解决办法,由直接相关处置单位牵头,属地街道、社区及协同处置单位实行多元联动,进行分类管理、限时办结以及满意度评价。

其次,聚焦管理顽疾,破解治理瓶颈。专项行动围绕问题突出领域、顽疾突出点位和意见集中区域重点展开。围绕市容秩序的突出领域,针对共享单车、建筑立面管理、临街商铺等开展专项治理;围绕顽疾突出点位,专项治理蔬菜店、水果店“两店”出摊占道等问题,全面梳理出全区蔬菜店、水果店共453家,开展随机巡查和问题整改;围绕意见集中区域,着力专业市场及周边的市容管理、市场秩序、消防管理等,现场进行分类处置和问题破解。

最后,善用智慧技术,提升管理效率。在路面监控探头上加载AI智能识别算法,自动抓拍流动摊贩、店外经营、非法广告、沿街晾挂等10种城市管理“顽疾”,通过城运平台派发处置部门,实现城市管理问题的快速发现、高效处置。通过“餐饮油烟管家”对餐饮商家油烟排放、设备清洗情况进行全程监控,餐饮油烟投诉量同比下降超过50%。“环卫作业管家”“餐厨垃圾管家”“生活垃圾全生命周期管家”实现全区每日生活垃圾全流程管理,通过大数据分析AI自动判定垃圾是否及时收运处置。“景观照明管家”接入集中控制点位56处,实现重点景观照明设施远程监控、集中智能控制。总之,通过科技赋能实现“处理”向“管理”、“人治”向“智治”的转变。

3. 成果维持

C市J区通过建立组织动员激励约束机制、公众参与双向互动机制和管理服务量化评估机制,形成了具有管理成效的复合机制体系。

首先,规范事件处置工作流程。实行线上线下“双线”限时办结制,对“每周一巡”成员单位的下沉到位率、领办事件量、处置协同性、办结效率、群众满意度等指标进行考核,以每一轮为节点进行排位式考核。

其次,畅通互动式意见反馈渠道。专项行动对一线收集的问题、意见和建议进行分类,形成任务清单,在处置销号任务清单的同时,发现相关性问题和深层次问题,进而形成系统的政策供给并针对性施策。为巩固成果并建立健全长效机制,通过一线综合执法人员圆桌会议、专业城管执法中队策略征集、工程措施以及更新路径的专家评审,提高问题解决方案的科学性和时效性。同时,在向社区、街区、院落、居民及时反馈治理成效的基础上,通过城乡环境综合治理领导小组办公室成员单位行业评估、街道间交叉互评和专家评审进行系统内量化评分,建立公开透明的激励约束机制。

最后,引入满意度第三方量化评估。通过公开招标选定第三方调查机构,独立完成调查方案设计、问卷设计、调查函件准备、问卷系统加载、测试、试访、调查人员招聘、培训及调查执行计划安排等工作。调查数据采集分两轮前后比对问卷调查进行,前置调查围绕整改前辖区群众对问题整治点位具体问题的感知、对问题严重程度的评价、对属地街道和相关部门日常监管工作的评价等展开;后置调查围绕问题整治点位整改后的情况展开,收集辖区群众对属地街道和相关职能部门开展问题集中整治工作的公信度、整治效果的公认度、周边群众的满意度以及群众对城市常态长效管理工作的相关意见建议等。

(三)实施成效

第三方调查机构开展“每周一巡”公众满意度调查,按照《市场、民意和社会服务调查要求》(GB/T26316)的国家标准,采用实地随机拦截访问和电话访问相结合的方式,对13个街道问题整治点位及周边区域居住或工作满1年以上的18—70岁之间的常住居民、从业人员,适当考虑年龄、性别分布进行随机抽样问卷调查。

在“每周一巡”专项工作开展前后,分别比对两次专项问卷调查,累计接触样本2552个,访问成功率52. 32%。累计采集样本1355个,实际完成调查有效样本1335份,样本有效率100%。样本数据的克朗巴哈系数的计算值为0. 811,具有较高的可靠性。样本数据的KMO值为0. 907,且Bartlett球形检验的Sig.值≤0. 05,说明该指标体系结构效度合理。

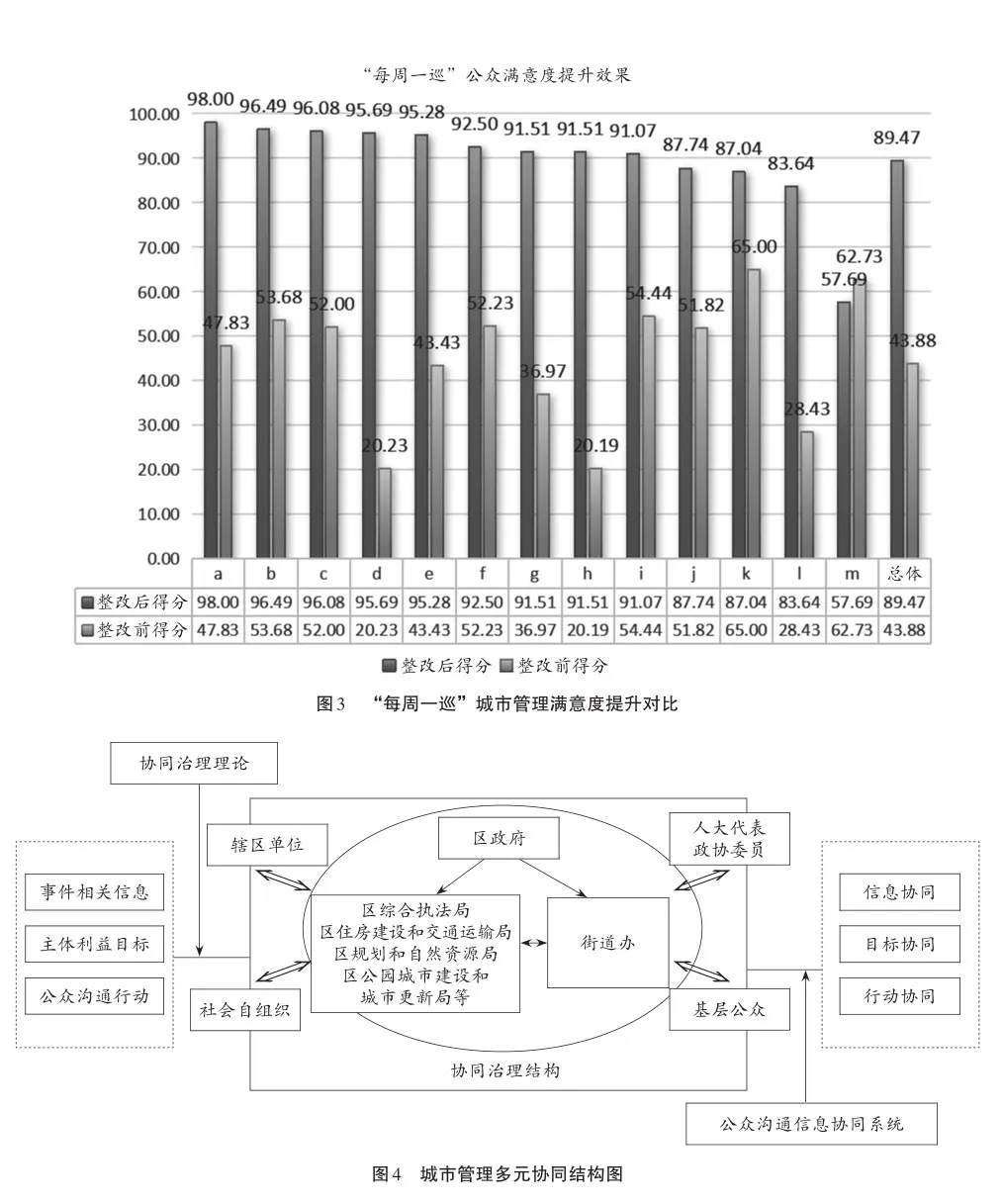

从预评价调查结果看,公众总体满意度为43. 88,各街道办满意度区间在20—70之间,满意度高低相差44. 81。从后评价调查结果看(见图3),公众总体满意度为89. 47,各街道办满意度区间在50—100之间,满意度高低相差40. 31。从整改前后公众满意度结果对比来看,整改后总体满意度较整改前增加45. 59,提升幅度达103. 90%。第三方机构独立调查结果表明,通过“每周一巡”专项行动,C市J区公众满意度的提升幅度和整体提升面均得到改善,从而实证了“结构—过程—功能”分析框架在城市管理领域的适用性。

四、公众满意度提升机制:基于“结构—过程—功能”的路径

从C市J区的管理实践看,协同管理主体、优化管理流程和提升管理效能的三重运行逻辑贯穿于发现、处置和反馈等环节,共同促成了高效能的城市管理,这主要体现在以下方面:

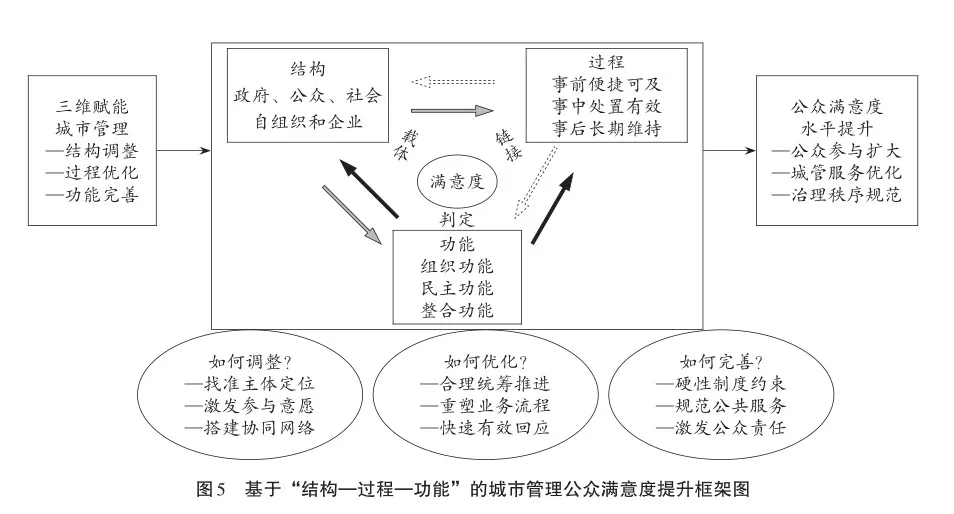

(一)多元共治:补足公众、社会与企业的结构性缺位

找准多元主体在城市管理中的定位有助于克服碎片僵化、多元协同整合难的问题。各方主体应扮演好政策执行者、资源整合者、利益协调者的角色,逐步构建起多元主体协同的管理共同体(见图4)。结构优化可以借助政府、企业、社会组织及公众等多元主体的不同优势,建立制度性的跨部门协同关系,高效解决复杂公共事务。结构优化的实质在于通过重构多元主体参与格局保障协同参与的主动性、有效性和创造性,促进城市管理从管理一元化向服务多元化转变。城市管理要实现结构优化,应厘清相关事件信息和各方主体的切身利益,通过了解公众的真实需求,聚拢辖区单位、社会自组织、人大代表和政协委员、基层公众外圈,向区政府、职能部门、街道办内圈传导发力,实现信息、目标和行动的高度协同。

在“每周一巡”专项行动中,以具体事件信息、主体利益目标和公众反馈意见为指导,政府牵头带动相关职能部门、街道、社区直接下沉到工作一线解决问题,构建便于公众沟通的信息协同系统(见图4)。联动街道、社区等走进沿街门店、商铺、小区、院落进行统筹协调、联动协作、督查反馈,围绕辖区小区居民、商户的实际需求提供更精准的服务,发挥多元管理网络结构体系的最佳优势,由社会化、市场化力量补充政府城市管理资源的不足。通过领导小组对城乡环境综合治理领导小组成员单位的横向协调,城乡环境综合治理协同部门与街道、社区的纵向协作,部门、街道及属地城管中队的条块协作,企业商家的合作协助,基层社区及公众的有序参与,将公共诉求转化为城市管理的对象和内容,将情感和观念上的认同转变为行动上的自主驱动,有效平衡多元主体之间的利益关系,进而提升公众满意度。

(二)过程畅通:完善管理体系以调动积极性

城市管理工作需要跨行业、跨领域、跨部门协作完成,职能部门通常存在有限权力与无限责任的结构性弊病,容易催生避责行为,这直接塑造了职能部门对城市管理深层次、规律性问题不敏感、想不到、不知道的常态化应对逻辑和链式反应。① 显然,重塑业务过程可以实现灵活裁量和资源调度,能对各类棘手问题作出有效回应,可有效弥合管理结构和管理过程的张力。② 城市管理过程优化的实质在于简化政府内部管理过程、拓宽公众意见收集渠道、有效维持管理成果,以高效而稳定的方式应对城市管理问题。与此同时,借助先进技术在海量数据中甄别出潜在问题,结合市民反映的问题进行核实,进而分类流转至各个分管部门进行清单式处置,并通过定期回头反馈形成周期闭环。

C市J区借助“智慧城市”智能平台识别系统增强问题敏感度,主动发现问题。一方面,开展“坝坝会”“金点子”等公众意见、建议征集活动,设置激励机制,提高公众参与的主动性、积极性。另一方面,将问题现场分类并流转至直接管辖此问题的部门,加快事件处置效率,并通过定期回头看降低问题复发率。与此同时,注重对城市管理中既有的常规化操作流程的固定和优化,以流程“折叠”减少职能部门的低效博弈和行为内卷。此外,“每周一巡”依凭“城市管家”平台的监管优势,实现海量数据汇聚、事件流转、指挥调度一体化,定时定点定人,专人专事专办,使梯度化城市管理目标任务从上到下得以呈现,职能设置、服务流程、服务形式均能兼顾简约和高效,逐步提升业务处置效率。

(三)完善功能:系统功能融合式城市管理

纾解城市管理中因结构僵化和过程阻滞而引致的功能系统低耦合性问题,要以公众满意度为导向实现城市管理结构的深度融合。通过功能完善形成组织功能、民主功能、整合功能的融合式系统,是未来城市管理中提升公众满意度的着力点和发展方向。过去单一主体决策结构导致城市管理习惯于以结果为导向,但随着管理环境的流动性、复杂性增强,则产生了服务冲突、服务缝隙、服务断裂、服务过载和服务失衡等问题。③ 政府须发挥好组织功能,把握与公众、社会和企业形成合力的契合点,聚合城市管理系统中的各方力量,建立健全系统性统筹机制。目前,公众对于城市管理工作的认知和责任意识尚显不足,在其逐步融入城市管理的过程中,应实现公众城市管理意识培养的制度化、常态化,持续提升公众参与城市管理的意识、思维和素养,充分发挥公众参与的作用。同时,建立健全城市管理工作市场化机制,创新城市管理中社会和企业的参与方式,平衡公益与收益,使其成为“晓党建引领、沿民生导向、善管理业务”的队伍。

在“每周一巡”专项行动中,J区以强化常设机构及提升职能部门覆盖率为抓手,增强政府内部统筹整合度,横向接入本级运行管理平台,实现指挥、调度一体化,降低行政执法的随意性,提升感知处置效率,确保城市运行井然有序。同时,充分发挥政府的领导、组织优势,提升公众、社会和企业等主体的参与积极性,避免城市管理中主管与协管部门唱独角戏。一是设置激励制约机制,提升公众有效监督率。在“每周一巡”专项行动开展期间,J区结合重大节点,通过市容环境卫生管理高频事项、重点事件的公众知晓率比对测评等新手段,宣传普及相关城市管理知识,整改后总体知晓率达98. 15%。此外,将“每周一巡—金点子”活动征集所得的优质意见直接转化应用于实践,对优质建议进行表彰。二是鼓励社会自组织管理,完善市场企业准入机制。依托街道、社区鼓励院落党群组织、业委会形成社会管理自组织,将管理权限适度交予社会自组织,促使管理力量下沉。对社会和企业而言,J区政府明确规定市场准入标准、市场准入审查机制和市场退出机制,从而保持市场的活力、竞争力。

五、结论和建议

(一)研究结论

本文以C市J区“每周一巡”城乡环境综合治理专项行动为例,探究有效提升城市管理公众满意度的重要路径。梳理既有研究发现,要实现精细化城市管理,就要对城市管理中各主体之间纵向的多层级关系和横向的多元化关系进行结构性变革。与此同时,“过程”这一要素必须纳入“结构”与“功能”之间,共同构成分析城市管理业务流程再造的逻辑框架,由此建构“结构—过程—功能”的整体性分析框架。

案例分析表明,C市J区的城市管理工作历经顶层设计、行动过程与成果维持三个阶段,形成了解释公众满意度提升的路径依赖。可以说,通过结构调整、过程优化、功能完善的共同作用(见图5),不仅能够有效带动全域参与、优化工作流程和实现长效治理,而且可以优化服务供给、扩大公众参与和规范城市管理,从而提升公众满意度。基于“结构—过程—功能”分析框架,我们可以发现,C市J区在以系统思维再造城市管理全过程、全流程的同时,既突出了城市管理对多元主体和服务资源的撬动链接作用,又重视以有效公众动员激活社会自发参与的过程,更借助制度化的“感知—处置—反馈”流程来规范主体间互动关系,实现了对“服务”和“约束”的双重强化。

(二)对策建议

为更好地推动城市管理的探索创新与持续发展,必须以结构调整、过程优化和功能完善为抓手,持续提升城市管理公众满意度。

结构调整。城市管理需要突破单一行政机制的不足,构建行政主导、市场主推与社会参与互嵌的城市管理新格局。政府系统应根据实践中所挖掘的公众需求来完善城市精细化管理中的常设单位构成,提高多部门联合处理的比率,既要督促事件处置机构下沉至公众一线,还要特别关注问题处置的聚焦度,从而有效应对城市管理中的复杂问题、高频事项。与此同时,在促进公众参与的过程中,政府需要秉持共谋、共生理念,激发城市管理的内生自发运营活力,在拓宽公众意见收集渠道的同时,强化公众满意度在城市管理中的导向作用,将有效的公众意见及时转化为公共政策或项目,通过制度支持和物质激励来引导、培育社会力量深度参与和服务城市管理。此外,要进一步赋予基层自治组织、社会自组织、企业等参与城市管理的权限,不断促进城市管理部分项目的市场化运行。总之,要以“人民城市人民建”为目标旨归,真正实现政府、企业和社会之间资源互嵌、权责共担的制度性共管共享。

过程优化。在城市管理中,必须重新审视既有的碎片化工作方式并重塑工作流程,在借助公众力量与“智治”手段扩大问题感知覆盖面和增强感知敏感度的同时,及时下沉工作,直面顽疾并快速处置。一方面,要搭建功能完备的在线服务平台,有序引导公众参与并全天开放便民渠道。另一方面,增加组织专项小组主动下访频次,并借助AI技术在线识别城市管理问题,增强问题感知敏感度。在以问题处置倒逼城市管理制度改革的基础上,建立多部门联动的要素配置激励机制,以复杂问题、协同问题、机制问题等划类形成长效处置“菜单”。与此同时,将刚性执法和人本管理相结合,不断以城市管理倒逼城市规划、城市建设,锚定城市规划和建设方面制约城市管理的各种因素,通过规划引领导向、技术优化赋能以及人本管理增效,在完善城市管理各项基础功能的同时,促使政府、市场、社会组织和公众形成共建共治共享的全过程、全方位城市管理工作流程。

功能完善。政府要充分发挥其在城市管理中的组织功能,不断扩大公众参与的覆盖面,以公众公信力、满意度为衡量标准来健全街区考核排位制度。一方面,要常态化开展城市管理、满意度及知晓率测评,在提升公众知晓率与责任感的同时,充分发挥公众参与的作用,以群策群力为基础吸纳优质公众意见直接应用、转化于城市管理工作。另一方面,要发挥社会系统的调整功能,在激发社区、小区、业主委员会和公众扮演好“委托方”角色的同时,引进专业市场主体作为“受托方”,提升由街道、社区、基层站所、业主组成的“监察方”的监督效力,真正让公众受益。此外,要鼓励政府购买服务、政企合作等运作模式,在引入专业化、市场化城市管理和服务运营商的基础上,强化问题发现和问题反馈的主动性、及时性,从而确保城市管理服务的优质化。

(责任编辑:陈果)

① 李文彬、沈涵、李雅婷:《客观绩效、信任度与公众满意度——基于调查—实验法的探索》,《公共行政评论》2019年第4期。

① 马亮、杨媛:《公众参与如何影响公众满意度?——面向中国地级市政府绩效评估的实证研究》,《行政论坛》2019年第2期。

② 李文彬、赖琳慧:《公众满意度与政绩有关系吗?》,《华东经济管理》2016年第5期。

③ 白晶、冯丹娃、张睿:《基于公众满意度的政府公共文化信息服务研究》,《情报科学》2019年第9期。

④ 顾丽梅、宋晔琴:《超大城市敏捷治理的路径及其优化研究——基于上海市“一网统管”回应社情民意实践的分析》,《中国行政管理》2023年第6期。

⑤ Steven Van de Walle,Gregg Van Ryzin, “The Order of Questions in a Survey on Citizen Satisfaction with Public Services: Les‐sons from a Split‐Ballot Experiment,” Public Administration, vol. 89. no. 4,2011,p. 1436.

⑥ 高学德、冯露露:《地方政府形象对公众满意度的影响研究——基于政府能力和意愿的分析》,《公共行政评论》2022年第6期。

⑦ 高学德:《公共服务绩效、公众期望失验与公民满意度》,《公共管理与政策评论》2022年第2期;李文彬、沈涵、李雅婷:《客观绩效、信任度与公众满意度——基于调查—实验法的探索》。

⑧ 吴铱达、曾伟:《“放管服”背景下行政审批服务公众满意度实证分析》,《湖北社会科学》2019年第12期。

⑨ 姚颖若、潘忠宇:《城市信息化管理的重要性及模式创新——评〈城市信息化管理〉》,《现代城市研究》2022年第12期;李海涛、张寅亮:《政府门户网站公众满意度提升策略研究——基于GWPSI模型再修正的实证结果》,《情报科学》2018年第6期。

⑩ Richard L. Oliver, “A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions,” Journal of Marketing Research, vol. 17,no. 4,1980,p. 460.

11 Gomaa Agag Ahmed EI-masry, “Cultural and Religiosity Drivers and Satisfaction Outcomes of Consumer Perceived Deception in Online Shopping,” Internet Research, vol. 26, no. 4, 2016, p. 942.

12 Yi Y, “A Critical Review of Consumer Satisfaction,” Review of Marketing, vol. 4,no. 1,1990,p. 68.

13 李健、张军、苑清敏、王颖:《在线商品评论对消费者效用的改进分析——基于信息质量和消费者满意度理论视角》,《情报科学》2018年第7期。

14 Yuanyuan Chen,Xinli Ke,Min Min and Peng Cheng, “Disparity in Perceptions of Social Values for Ecosystem Services of Urban Green Space: A Case Study in the East Lake Scenic Area, Wuhan,”Frontiers in Public Health, vol. 8,2020,p. 370.

① 任勇、周芮:《人民城市与城市治理复合形态构建》,《云南社会科学》2022年第5期。

② Karin Brown,Phillip B. Coulter, “Subjective and Objective Measures of Police Service Delivery,” Public Administration Re? view, vol. 4,no. 1,1983,p. 50.

③ R. Huckfeldt, “The Dynamics of Collective Deliberation in the 1996 Election: Campaign Effects on Accessibility, Certainty,and Accuracy,” American Political Science Review, vol. 94,no. 3,2000,p. 641.

④ 顾丽梅、宋晔琴:《超大城市敏捷治理的路径及其优化研究——基于上海市“一网统管”回应社情民意实践的分析》。

⑤ 蒋璐闻、蒋雨清、郑茜滢、陈俊琳:《长江三角洲城市管理综合执法现状及公众满意度的调查分析》,《中国集体经济》2017年第21期。

⑥ 帕特里克·贝尔特:《二十世纪的社会理论》,瞿铁鹏译,上海:上海译文出版社,2002年,第22—24页。

⑦ 贾春增:《外国社会学史》,北京:中国人民大学出版社,2008年,第290—293页。

⑧ 何立军:《结构—过程—功能:基层治理数字化转型研究——基于浙江G镇实践的分析》,博士学位论文,吉林大学,2022年。

⑨ 涂尔干:《涂尔干文集》,渠敬东等译,北京:商务印书馆,2020年,第256—265页。

⑩ 帕森斯:《社会行动的结构》,张明德等译,南京:译林出版社,2012年。

11 罗伯特·K.默顿:《社会理论和社会结构》,唐少杰等译,南京:译林出版社,2015年。

① V.帕累托:《普通社会学纲要》,田时纲译,北京:东方出版社,2007年,第294—299页。

② 乔纳森·特纳:《社会学理论的结构》,邱泽奇译,北京:华夏出版社,2001年。

③ 艾伦·斯温杰伍德:《社会学思想简史》,陈玮等译,北京:社会科学文献出版社,1988年,第251—259页。

④ 董泽宇:《基于结构、功能与过程的突发事件预警管理》,《中国应急管理》2023年第9期。

⑤ L.科塞:《社会冲突的功能》,孙立平等译,北京:华夏出版社,1989年;拉尔夫·达仁道夫:《现代社会冲突》,林荣远译,北京:中国社会科学出版社,2000年,第154—157页。

⑥ 皮埃尔·布迪厄、华康德:《实践与反思:反思社会学导引》,李猛等译,北京:中央编译出版社,1998年,第265—279页;道格拉斯·凯尔纳、斯蒂文·贝斯特:《后现代理论:批判性的质疑》,张志斌译,北京:中央编译出版社,1999年。

⑦ William A. Firestone, “Meaning in Method: The Rhetoric of Ouantitaive and Oualitative Research,” Educational Researcher,vol. 16,no. 7,1987,p. 16;George Ritzer, “The Rise of Micro‐Sociological Theory,” Sociological Theory, vol. 3, no. 1,1985,p. 88.

⑧ 吴晓林:《中国的城市社区更趋向治理了吗——一个结构—过程的分析框架》,《华中科技大学学报》(社会科学版)2015年第6期。

⑨ 温晓梅、李忠汉:《“结构—过程”范式下治理重心下移的运行机制与调适策略》,《宁夏党校学报》2021年第23期。

⑩ 范瑞光、赵军锋:《赋能共同富裕的数字政府治理:结构、过程与功能——基于浙江经验的考察》,《电子政务》2023第1期。

① 刘滨:《约束性放权:地方政府剩余权激励与问责调适》,博士学位论文,吉林大学,2021年。

② 任彬彬、宋程成:《治理复杂性与社会组织形态分化:基于行政条块结构的视角》,《中国行政管理》2021年第5期。

③ 韩志明:《从粗放式管理到精细化治理——迈向复杂社会的治理转型》,《云南大学学报》(社会科学版)2019年第1期。