脑科学视域下的福瑟新戏剧:具身性个人记忆对集体记忆的乐感反叛

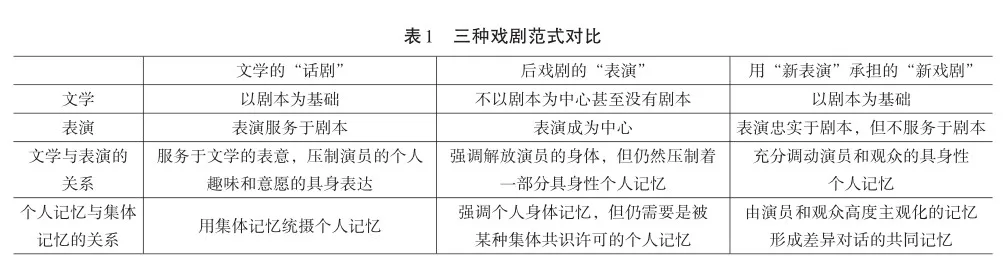

〔摘要〕 福瑟之“新戏剧”既有话剧/“文学戏剧”传统中的清晰、不容更改的剧本,又明确排斥话剧中最常见的角色身份、生活背景等写实设定;它源自于反对“文学戏剧”、强调“演员从对文学的依附中解放出来”的“后戏剧”的表演史脉络,但福瑟和他的舞台合作者强调“不相信舞台二度创作”,认为“剧本作者是主持(剧场)文本诞生的关键”,这种态度显然也异于先锋戏剧表演惯例。福瑟的戏剧可被视为对“话剧”和“后戏剧”两种不同样式的“集体记忆”的反叛,调动了演员和观众个人差异化的、具体而丰富的身体性记忆细节。福瑟的“新戏剧”让参与者有可能在“彻底的个人维度上”进入一种音乐性而不是表意性的共同体空间。

〔关键词〕 约恩·福瑟;情绪效力;情绪记忆;程序性记忆;后戏剧

〔中图分类号〕I533. 53 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1000 - 4769 (2024) 05 - 0089 - 11

〔基金项目〕 国家社会科学基金艺术学重大项目“当代欧美戏剧前沿理论研究”(18ZD06)

神经科学研究提出一种可能性,“艺术的整体功能是大脑功能的延伸”。① 大脑低功耗高效能的生物算法只对关键信息感兴趣。而对于艺术而言,不管来自什么风格、何种文化,好的作品总是更精准地抓住经过提炼的信息,让接受者的大脑“一亮”,并主动调用自身储存的更多信息与之匹配,在大脑的全局响应中,与作品形成强烈共振。戏剧也是如此。但戏剧的“再现”要从纷繁复杂的世界提炼信息,让观众的大脑与此提炼过的信息所还原出来的世界图景发生共情,并非易事。从“话剧”到“后戏剧”,江山代有才人出,戏剧手法几番迭代,而在目前所面临的挑战可能主要在于:传媒t856SX8ied91pvNE/FA5g4pyRA/9KQgLw4k9Qy7dayQ=的发展让“公共领域”中的“集体记忆”陷入社会决定而变得同质化,戏剧创作者若从“集体记忆”入手,很容易堕入老生常谈和无谓的意见分歧,无法让观众调动大量具身性个人记忆来响应。

2023年,约恩·福瑟(Jon Fosse)获得诺贝尔文学奖。他的“新戏剧”创作方式,为演员和观众埋设了通往具身性个人记忆的路径。构建其剧中世界的极简信息,灵巧地逃脱了让一些人觉得正确、一些人觉得不正确、还有很多人觉得无所谓的集体记忆的裹挟;差异化、主观化的身体内隐记忆得以更具情绪效力地涌现出来,在一个音乐性的戏剧共同体中,共情并共舞。

一、探究记忆机制:艺术追寻的是具有情绪效力的记忆涌现

不同于一般的话剧剧本,福瑟的剧本总是不去交代出场的人物是多大年纪、有怎样的过往经历、在哪个时代生活,比如《有人将至》《而我们将永不分离》中的“他”和“她”,一目了然的只有他们是“一对儿”,连具体是夫妇、情侣或什么关系,观众都得去猜想。福瑟说,“在我的戏剧中,我很少使用名字,也不描述外表。只有当他走上舞台,这个人方始成为一个角色。”① 曾与福瑟合作的纽约导演桑德,说这种安排使演员“以自己的经历进入故事”,“投入自己版本的故事中”,而观众“被要求去思考,生活在‘不知道’中,并在彻底的个人维度上(on a highly personal level)接受这个故事”。②

在传统的话剧剧本为基础的剧场作品中,演员和观众的情感投入很容易受制于剧本规定的角色“人设”所牵连的诸多集体记忆,以及针对特定集体记忆的类型化的情绪立场。这甚至成为不少剧作家“成功地”构建其剧作的精神基础。但对于一些更优秀的剧本来说,这种集体记忆带来的习惯化响应模式很可能在美学接受上造成不必要的干扰。比如,在曹禺的经典剧本《雷雨》中,周朴园作为白手起家资本家的身份、鲁大海作为罢工工人代表的身份等,总是会引发演员和观众种种挥之不去的集体记忆联想,以至于可以说“《雷雨》主题意义的社会化”是“整个中国社会本能选择的结果”。③

集体记忆(collective memory)概念起源于涂尔干的去个人化的社会学理念,最早由第二代涂尔干学派的代表人物哈布瓦赫系统地提出。哈布瓦赫抛弃了他早年迷恋的柏格森强调个体主义生命冲动的主观时间哲学,转向科学的客观主义论断:在“集体记忆和记忆的社会框架”中,“我们的个体思想将自身置于这些框架内,并汇入到能够进行回忆的记忆中去”。④ 哈布瓦赫集体记忆理论和阿斯曼文化记忆理论⑤均在国内学界产生巨大影响。学者们或论述集体的/社会的记忆与“族群认同”的联系⑥,或探讨文化记忆在传统保护中的价值⑦,或分析文学艺术作品中的“集体记忆塑造”⑧,一般都还是沿着哈布瓦赫、阿斯曼的社会学思维,强调社会文化对个人记忆的影响。对此,社会学者刘亚秋提出批判,认为这种思想倾向“疏忽了个体记忆的主体性及其对集体记忆的反叛性”,进而批评很多后继的研究者过于看重“‘社会控制’、‘权力’等因素”对记忆的决定性力量,这样的研究方法“简单化了社会学的形象”,“在一定程度上也败坏了社会学的名声”。⑨

刘亚秋将法国小说家普鲁斯特在《追忆似水年华》中写到的玛德琳茶点作为论述的一个重要样例,她可能没想到,在神经科学对人类“记忆”机制的研究中,“玛德琳茶点”也颇受关注。小说描写“我”在嘴唇接触到泡了玛德琳蛋糕的茶杯那一刻,童年往事的记忆突然奔涌而来,这获得了“普鲁斯特效应/时刻/记忆”(Proustian Effect/Moment/Memory)的神经科学命名,指代曾经闻过的味道会立刻唤起当时记忆的认知现象。

神经解剖学证据揭示了嗅觉脑区与杏仁核-海马体——可能是大脑情绪与长期记忆加工中心——的独特联系,科学家通过实验进而发现:气味线索,比视觉或语言线索更强烈地唤起记忆。⑩ 嗅觉、味觉、触觉、体感/运动知觉,属于内知觉,是具身性的身体知觉,与视觉和语言知觉为核心的外部知觉形成反差。也借用神经科学来立论的美国戏剧家理查·谢克纳,曾热情地呼吁建立在具身性的身体内知觉基础上的表演美学,反对欧美主流的以视觉奇观为中心的戏剧。11 而刘亚秋提示我们社会学应跳出涂尔干式的去个人化,用玛德琳茶点来说明个人记忆的“回忆模式”有可能“越过”那些“权力路径”,逃逸集体记忆的“支配”。12

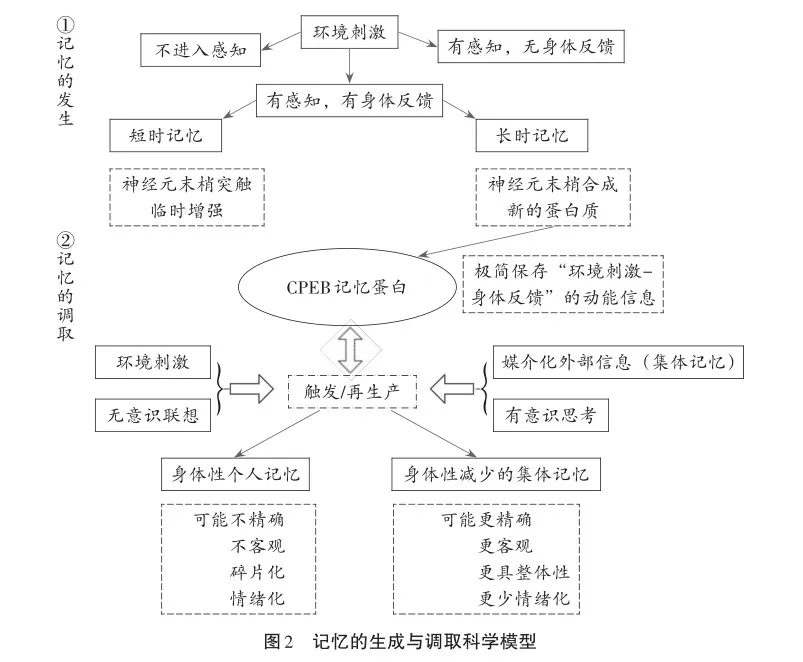

身体性的个人记忆,与集体记忆的机制到底有什么区别?在上述关于普鲁斯特记忆假说的实验中,科学家发现了一个有趣但容易被忽略的事实——与普鲁斯特小说中所描绘的有所不同,嗅觉刺激对记忆唤起的优势体现在唤起强度,而并不在于细节精确程度。① 科学家称之为“情绪效力”(emotional potency)的区别②,在笔者看来,这种区别就是记忆动能与记忆数据的区别。与计算机存储信息的较为均匀的分布方式相比,人脑的数据存储和调取很大程度上可能是被记忆存储和调取的动能所影响的,嗅觉等导向的身体性个人记忆,更具记忆的“情绪效力”。③

“集体记忆”可能在具体信息上精确,但难逃“权力路径”,难免人云亦云的无聊感;而艺术家普鲁斯特、福瑟偏爱的则是不受意识和语言加工支配的具身性个人记忆,它更具记忆的情绪效力,能让“过去”涌现于“此刻”。

福瑟不仅通过角色的极简化设置有效地避开集体记忆对角色的裹挟,且在情节/台词上选择用一种循环往复的极简重复,来不断召唤、揉搓、容纳个人身体记忆。熟悉舞台实践的老演员私下流传着“三番”原则,比如一个平常的语言或者动作,连续重复三次,就会产生喜剧效果。脑科学实验开始揭示“重复”在记忆机制上的意义可能在于“将当前的、持续的经验与暂时遥远的过去信息整合起来”,提炼重点,“作为理解当前事物的基础”④,而福瑟戏中的“重复”更鲜活地展示了这种“过去-现在整合机制”。戏剧要让戏里展现的属于创作者的个人记忆,调动演员/观众们各自差异化的个人记忆,像小说那样写得太详细可能适得其反;重复,作为一种唤起机制的根由可能在于它诉诸节奏而不诉诸具体内容,反倒让演员/观众在身体节奏被调动之后、饱含种种情绪地将个人记忆中的身体性内容自行带入此刻正在发生的戏剧演出。《有人将至》中不断被念叨的“没有/有人会来的”,《而我们将永不分离》中不断被念叨的“他会/不会回来的”,在不同语境中以不同语法出现,在不同的优秀演员身上以不同的具身性记忆被唤起,并激活不同的观众身上的千姿百态的具身性记忆的涌现,这的确会越过“权力路径”,实现涂尔干式“社会学家无法触及的”“生动微妙”。⑤

若说福瑟的创作思想有什么理论基础,寻其个人经历,我们会发现社会学学习经历对福瑟的创作有显著的反向影响。青年时代的福瑟曾专门学习社会学,但他很快觉得与“这种实证主义的计算方式”格格不入,认为他所接触到的社会学“完全是愚蠢的”。⑥ 在他后来的写作生涯中,他形成了独特的写作观,他彻底地反对传统现实主义模式的直接“涉及现实世界”,态度鲜明地“强烈反对把真实的参考资料包含进来”,他颇带讽刺地点出他的创作方式与其他作家的区别乃是:“他们做研究”。“研究”这个词,与我们国内成体制的写实主义文学创作中的“采风”“搜集社会材料”等接近于社会性田野调查的方法紧密相连。福瑟反对这种写实主义,而把自己的创作称为“神秘现实主义”(mystical real‐ism)。⑦ 联系社会学者刘亚秋对西方社会学概念集体记忆、文化记忆的批判,不难理解福瑟对社会学“研究”的激烈拒绝是什么因由。

人的记忆现象是复杂的,记忆有可能既被“社会控制”或“权力”所决定,又是高度个人性的、具身性的。这是两个不同维度。前者于身体之外,储存在视觉化、文字化媒介样态的社会存在中,即便看似个人化的日记、相册、情书或者精神诊疗报告等,因其体外媒介属性也是社会化的,“我们”仍是在哈布瓦赫的理论框架内依据这些“我们的记忆”来“了解”并“编作”(compose)我们自己⑧;后者则在每个人自己身体内,是零散但巨量存在的,往往无法用语言表达,却有可能突然情绪化涌现。

精神创伤患者在“自传体记忆”方面的“具体性减少”(Autobiographical Memory Specificity, AMS),也称过度概括化(overgenerality),就表现为记忆不再生动具体,变得概括化。① 结合前述科学研究,我们可推断,这种记忆的过度概括化,很可能与记忆动能的降低有关。记忆变得概括化了,具体内容减少了,不具有大量回忆涌现的动能,但这些仅剩的回忆信息仍然可能是很精确的。大量生动、主观的记忆内容,被压抑在集体记忆的精确和客观之下。在戏剧艺术创作和欣赏中,这种缺乏记忆涌现动能的精确性,虽不至精神病患,但肯定味同嚼蜡无聊无趣。

福瑟非常自觉地认为,“我所要做的就是试着说出无法表达的东西”“必须尝试描述无所不在的无形事物”,因此在那些“好的戏剧中”,那些“无法被看见之物”“可以被捉到”。② 戏剧应该主动触发被压抑的、被“减少”的记忆,但矛盾之处在于,如果将这些被压抑的记忆大量翻出来、正面呈现,那么就会形成新的等级和压抑,这些被翻出来的记忆不再是身体性的、有着巨大和丰富的基数并可能随时涌动的个人记忆(personal memory),而成为集体记忆属性中的、可供外部媒介化调用的“个人化记忆”(personalized memory)。③ 福瑟没有说出、但用其艺术创作践行的秘诀是用极简主义让这种仍具强烈媒介属性的“个人化记忆”无处存身。

二、简与多的辩证:“情绪记忆”应是极简主义的吗

传统的“话剧”或曰“文学戏剧”在调动演员和观众的记忆方面,常过多倾向社会路径。导演让演员为角色做“人物小传”,把剧本写到没写到的全部生活过往勾勒出来,这往往会容纳过多的集体记忆,即便角色的真切情感完全丢失时,也可以凭最简单的“理智”回到一些现实质感的所谓表演支点,从而捏造出一条似是而非的心理线和许多属于人物过去生活的记忆。此时,表演上所谓的“情绪记忆”其实并不是斯坦尼斯拉夫斯基所主张的高度提炼的、诗意的“情绪记忆”,而是充满了创作者自以为是的情绪细节精确性的“个人化记忆”(personalized memory)。福瑟决绝摒弃了这种“话剧”传统。

在他最像是传统写实主义的一些戏里,比如《吉他男》,当然可以按照“人物小传”的方法给这位男主安排一堆社会决定的集体记忆,但这只会让戏变得无趣。社会背景并不重要。重要的是在台词和行动中似乎是不经意展现出来的具身性个人记忆。“他们就这样从我身边经过,他们就这样从我身边走过”。“他总是从我身边经过……但是今天他停下来站在那儿盯着我”。“我听到音乐降临,我听到音乐远去……我一直在重复那几个和弦,太多次了”。这是一位在地铁里卖唱的中年男歌手,贫穷、孤独,但还算乐观。仅此而已。如果顺着社会路径给他加戏,把他的前尘往事变得具体,把他的情绪世界变得精确,反而会遭遇来自演员和观众两个方面的个人具体记忆调动的缩减。福瑟在他这一类戏中为我们敞开的奥义乃是:不要揪住戏中仅有的写实内容“继续深挖”,而要顺着极简主义的方向释放记忆动能。

福瑟那些更极简主义的戏,比如《有人将至》《而我们将永不分离》《一个夏日》,彻底抛弃了人物的生活背景和所有真实世界的参考资料,只能由排演者来赋予角色确定性,如年纪、穿着打扮、法律状态、伦理状态等,去编织各种各样的故事前景。不同的人来演,都可找到一种“投入于自己版本的故事中”的乐趣。每个演员和每个观众,经历这部戏的共同记忆则有一种“特定多义性”(specific ambiguity)。④ 这种共同记忆并不是坚硬的,是对话式的,可以容纳更丰富的“个体记忆的细节”。⑤

在此前心理学中的有意识记忆、无意识记忆概念被神经科学家用另一组词汇代替:外显记忆或陈述性记忆、内隐记忆或程序性记忆。⑥ 借用这一组概念,可以这样理解不健康的个人化记忆:受集体记忆影响的陈述性记忆中的“传记自我”,总是处在“他人”的交互和限制中,我们有可能因为要“相处、融入、归属”他人而“压抑”自己内隐的程序性记忆,从而导致对记忆的调取失去涌动的主观体感细节,只剩下一些干巴巴的客观概括信息。而这些丰富的个人内隐程序性记忆的畅通,对人的精神健康的重要性在于,人其实是靠情绪等行为机制、在极短的瞬间之内通过比对体内存储的巨量信息来做出直觉反应的。① 失去了这种能力,可能意味着木讷、暴躁、难以做出决策、容易受骗等精神困扰。② 这些神经科学思考呼应了许多现代戏剧求索者苦苦思考践行的表演艺术问题。格洛托夫斯基说“揭开自然和整体的可能性”,以保证演员“不要表演”,要在“我们的经验”的基础上直接“反应”③——在个人的程序性记忆等神经科学理论观照中,就显得并不晦涩了。

斯坦尼斯拉夫斯基借用心理学概念而为现代表演艺术发明了“情绪记忆”这个标志性术语,而其传人又随现代心理学各流派的发展而演化出各有差异的方法④,但遗憾的是,在当今戏剧的许多实践中,情绪记忆也显得是社会化集体化的“个人化记忆”,因而笨重滞拙,缺少情绪效力。

情绪效力是一个讨论记忆机制的概念,其指标不是某些表演里的那种爆发式情绪——这反而会阻塞记忆的涌现;而是一种轻灵的、具有丰富转折弹跳性的动能。福瑟的戏剧,恰为科学家实验未能言明的关于情绪效力的定义做了一个生动的注脚。他戏里的情绪千折百转,不是爆发式的,但随处有情绪变化,因而牵扯出丰富的个人程序性记忆细节。

福瑟非常擅长写人物之间的互动造成的情绪微小变化。他并不直接写出人物在此都回忆了些什么,但观众显然能够从不断的情绪变化节奏中调动自己的记忆。用福瑟自己的话来说,是让“强烈的内在张力……通上电”。⑤ 无须通过语言表达的身体记忆喷薄而出、彼此勾连,可不就像是通了电吗?导演桑德评价福瑟擅长“将人的互动归结为最简单的形式”,人和人发生互动的细节,以及这种互动的能量,不管是“在沉默中,在停顿中,在寂静中,在单词之间,在音节之间……在心跳之间,在一次呼吸之后、但在说出一个单词或采取一个行动之前”,都被提炼出来,而且每一个充满能量的人际互动小细节“都在推动着故事向前发展”。⑥ 福瑟的身体动力学,是对人的程序性记忆之动能的细致的、神启般的体察。真正丰富的、连绵不绝的个人记忆是无法/gExYn5z+r8vpgeTCHjlFQ==被说出的,而其草蛇灰线可能是存在于语言和语言之间的身体变化。如前述科学研究,身体知觉的记忆唤醒比文字记忆唤醒要更生动,更有情绪代入感;身体知觉的信号不是将回忆导向某些精确信息的存储,而是具有“将记忆带回生命的能力”。⑦

神经科学的一些新近研究推断,长时记忆的核心保证,也许是来自一种名为CPEB的、非常类似朊病毒(prion)的特殊蛋白,它“狡猾”的活态/非活态灵活存在与活态时自我复制的特性,逃脱了普通蛋白质不断代谢、降解消失的宿命,构建了人类的长时记忆。⑧ 记忆来自于刺激,而在很多时候,环境刺激只是造成了发生信息通讯的神经元末梢的突触临时增强,这可能就是短时记忆;反复或引发情绪变化的刺激,导致神经末梢合成新的蛋白质,这些“记忆蛋白”长期保存的信息,本身是极具生物动态指向性的,比如,一个嗅觉或触觉记忆信息,可能就是向相关的运动神经元发出“躲避”信号,其“记忆”的核心特征是保存了生命的动能。因此,记忆的调用/再生产机制是身体性的甚至是情绪性的,环境刺激或意识觉知触发“记忆蛋白”,使之激活,并不断自我复制,记忆便以其动能汹涌而来。若此科学模型当真成立,那人类记忆的本质是极简主义的:集体记忆因为外部的社会和技术路径得以获得反复刺激,是稳定并具有整体性的,但依赖集体记忆的“回忆”也有“具体性减少”的风险;身体性的个人记忆,其记忆的调取或曰“再生产”并不是记忆保存之时的环境刺激信息的精确再现,它往往是不够客观的、碎片化的,但却可能具有鲜明的生命动能、充沛的具体细节、强烈的情绪效力。这对我们理解艺术现象很有启发。(详见后文图2)

桑德说喜欢福瑟戏中的“强烈的诗意的极简性”,也称他的戏构成了一个“特定多义性的世界”⑨,极简与极多辩证统一的关窍可能就在于情绪。科学家发现,处理情绪刺激的关键大脑区域之一,杏仁核(阿尔茨海默病的早期目标),它毗邻海马体的前部——这是与长时记忆加工最密切相关的脑区。而相关实验证明,“情绪性的刺激会被更好地记住”,有情绪加工参与的记忆编码和解码都更有效。①

结合科学与戏剧的考察,具身的个人记忆可能很大一部分就是情绪性记忆,它是极简而碎片化的,同时因为情绪效力的动能,又可能因为情绪线索的匹配而使大量记忆被再生产出来,一触即发、滚滚涌动。

与福瑟戏剧所展现的这种极简极多辩证统一的情绪记忆相比,斯坦尼斯拉夫斯基体系的体验派情绪记忆,虽然也创造了很多伟大的表演,但其内在结构可能存在一个隐蔽的缺陷。《演员自我修养》在谈论情绪记忆(有的译本译作“情感记忆”)表演训练的专章末尾,突然感叹“我们俄罗斯人喜欢首先看到自己和别人的缺点”,所以“在我们的情绪记忆中反面的情感和回忆的储备量非常大”,并呼吁“在我们内心世界的明亮角落里寻找”那些“对喜悦、对美的爱恋”,“让我们将情绪记忆中美丽的、优雅的情感的储备库充实起来”,然后全章几乎就在此处戛然而止。② 虽然其体系的传人各有不同的理解和发展,但“对真情实感的追求是斯坦尼大旗上的图腾”③,当对情绪真实度的追求,压制了情绪多样性的可能,此时的真情实感,很有可能主要是病态的、负面的,失去了情绪与巨量的身体记忆存储之间的更有机的关联。

脑科学研究历史上有个传奇案例,一位被称为H. M.的男子,几乎终生成为被跟踪研究的对象。他在其青年时代接受的脑部手术解除了他的癫痫发作之苦,但部分海马体的切除,使他也从此失去将陈述性的短时记忆转化为长时记忆的能力。比如每次他被告知他父亲已经去世的消息时,他都像第一次听说那样悲痛。因为对失去外显长时记忆的他来说,确实每次都是“第一次”(the very first time)。④“每次都是第一次”,这简直是体验派演员在进行高度写实主义表演创作的时候求之不得的情况。但斯坦尼斯拉夫斯基警告表演学习者,这种“第一次”的、现场发生的情绪是不可依赖的,因为它不可控。要锻炼可控的、但又是完全真实的“仿佛第一次”的情绪,有效的一种方式是诉诸类似H. M.的精神机制:在情绪刺激物带来的信息被摄入、形成新记忆时,断开新记忆与过往记忆进行信息比对的“过去-现在整合机制”。这种“断开”,是不健康的,除了H. M.的传奇病例,在精神病例诊断中常被提及的“创伤后应激障碍”(PTSD)也存在这种“断开”——并不是所有比对和整合都被断开,而是此刻的新记忆只定向比对和整合特定的过往记忆,亦即创伤记忆。PTSD治疗师和研究者将此命名为“侵入式记忆”(intrusive memories),它会使得患者在某些很细微元素的诱发下,突然就一秒回到此前的某个强烈的创伤场景,场景中的种种环境刺激如此真实地涌入知觉,身体则如再次身临其境般爆发强烈的反应。⑤ 这种反应当然也是程序性的、极具身体性并极具感染力的,但其病态之处在于失去了正常的身体程序性记忆那种循环往复的自如、自发的信息整合。斯氏体系的部分传人,态度鲜明地将演员挖掘个人过去经历中的相似情感经验付诸表演创作的方法视为斯坦尼斯拉夫斯基艺术生涯中不太成功的一个阶段性方法⑥,认为这可能会对演员的精神健康带来风险。⑦ 其实人的过去经历中的情绪情感经验从来就是我们自然精神机制的一部分,是我们的“此刻”的一部分,问题在于过去的情感被割裂使用,为了说哭就哭一秒入戏,不仅使演员面临精神健康的风险,而且在艺术上面临失去灵动性的风险。

情绪爆发式表演,在局部效果上可能是震撼的,但由于此刻的短时记忆与无限丰富的过往记忆不再充分互通互联,也就失去具身性个人记忆这个宝库的依托,再震撼的表演,也有可能被拖进集体记忆的理解框架。这就是前文援引孔庆东对《雷雨》演出史的评述时所讨论的“话剧”的结构困境。福瑟极简而诗意的剧本,不给演员进入那种情绪爆发式表演的机会,其戏剧之“简”向个人记忆的“多”敞开。

三、福瑟新戏剧:穿过“话剧”与“后戏剧”疲惫的表演史

曾为了福瑟的剧本而复出并三度排演福瑟剧作的已故法国传奇导演克劳德·雷吉(Claude Régy)曾爆料,福瑟“吹嘘”自己每次去看戏都是中途退场,而吸引雷吉的正是福瑟的这种对“戏剧”的不喜欢乃至“痛恨”,当福瑟终于开始写戏,“他所写的不是通常所说的戏剧,而是完全相反的东西”,“他对充满写实氛围的戏剧的拒绝将他引向一个新的方向”。①

值得注意的是,福瑟不仅仅是对“话剧”传统的反叛。

传统的“话剧”/“文学戏剧”在表演史之式微,被解释为“演员的现象身体”的“从对文学的依附中解放出来”。② 在以“后戏剧”等概念来命名的表演史新阶段,一个显著的标志是去文本中心,也就是剧本的地位下降。福瑟对此深表怀疑。在与克劳德·雷吉的对谈中,福瑟说,“在我看来,在欧洲,剧院被种种潮流穿过,其中一股潮流是导演的戏剧,在这样的戏里,文本、作者,是一个背景,一个灵感,一个借口。”甚至认为导演“蹂躏了”莎士比亚或萨拉·凯恩这样的剧作家。而在雷吉的回应中,则把这样的剧场艺术称之为“已知(手法)的杂拌沙拉”。逆“后戏剧”的潮流,福瑟和他的合作者强调“不相信舞台二度创作”,认为“剧本作者是主持(剧场)文本诞生的关键”。③ 在“后戏剧”的创作方式中,演员和观众的具身性个人记忆往往并未被解放出来。学者曾用一个精神分析术语“均匀徘徊的注意力”(evenly hovering attention)来描述“后戏剧”的观众接受。在精神分析的“谈话治疗”中,治疗师听取患者的回忆,但“不去对听到的东西马上加以理解”,延迟“意义”的生成,继续保持感知开放,“期待着在完全没有预料的地方”、在“次要的、不重要的”内容中“发现联系、呼应和线索”;“后戏剧”也不会去提示观众立刻处理感知到的信息,而是推迟意义的产生,并以“均匀徘徊的注意力”来存储感官印象。④ 这已经不能不说是对观众的相当理想化的期待了,而期待“后戏剧”能够通过“冒险的美学”(aesthetics of risk)来处理“人类情感的极限”⑤,则更凸显其理论矛盾。在当代的临床医学中,精神分析的谈话治疗虽“仍然存在”但早已“失去光芒”⑥,这源于人们对创伤机制的日益深入的了解。相信“讲出创伤的细节可以帮助患者”,意味着,看重患者在陈述性记忆的层面对创伤记忆的重组。延迟意义的生成最终也会“重组”各种没有预料到的或者次要的材料来生成意义。而实际上,如果人可以主动地重组其记忆,那么更有效的方式可能是从内隐记忆(程序性记忆)开始,自下而上地向外显记忆(陈述性记忆)的重组,实现对自传性自我的重组。如果要触及“人类情感的极限”,需要依赖一触即发的、显然与内隐记忆(程序性记忆)更产生连接的情绪参与进来。情绪不来则已,一旦来了,伴随着大量记忆涌现,难以“均匀徘徊的注意力”存储感官印象。

“演员从对文学的依附中解放出来”,但在半个多世纪的时间里,这种解放了的表演也疲软成为一种花式翻新而难逃政治性集体记忆的“旧表演”。“先锋”(avant‐garde)没有能够推翻“旧话剧”的世界,沦为在全球化的市场中勤快地做做艺术“小众”(niche‐garde)生意的“循环停滞”(circulating stasis)。⑦

福瑟的出现,既非回到已经疲软的“话剧”,亦非对“后戏剧”滥用的口号式姿态式技巧式“表演”的承续,而是用一种“新表演”承担其异乎从前的“新戏剧”(“the New Drama”⑧)——遵循了“后戏剧”时期的敏锐的剧作家对“演员的现象身体”⑨ 的共生乃至依赖,不会像传统“文学戏剧”的做法那样去压制演员的具身性个人记忆,而且更有意地更开放地激活演员/观众的全部身体和记忆通道;从语言文字艺术而言,福瑟创造了一种能满足“演员的现象身体”肆意生长的、极简主义的诗意文本,使表演者可以在不改变文本的情况下、在文本的巨大空隙之处、用演员的天才和经验去“即兴”。

福瑟剧本组织记忆材料,虽然跟“话剧”一样也是通过文字,但更像是并非通过文字。雷吉说福瑟的剧中“有很多无意识的、不言而喻的事情”。而福瑟说:“有一种知识是在不可言说的秩序之中的,但也许可以用写作表达出来。”①福瑟的秘诀是摒弃逻各斯中心主义的“语言书写”,代之以朝向神秘现实主义的“听”。

福瑟所倾听到的是社会性身体的声音。“后戏剧”所强调的身体性,往往强调演员身体的开发,实现了非常高难度高技巧高柔韧性的身体表演,但具身性不仅仅指的是肌肉和骨骼的身体。社会性身体也是重要的组成部分。

很多熟悉福瑟的人都听他说过,当他坐到桌前开始写作,他首先“倾听”,听“写作的声音。”② 福瑟自己甚至说,“当我写得好的时候,我有种非常清晰和独特的感觉,我正在写的东西已经写好了……它就在某个地方。我只需要在它消失之前把它写下来。”③ 为什么说福瑟所倾听到的是社会性身体的声音?福瑟还把写作比作“祈祷”。④ 我们可以理解为,这是用一种神性的冥想,将所听到的社会性身体的声音,尽可能保留其原有的伸展姿态、丰富触须和信息整合的全局响应,而不用过多的解读去塑造它。

导演雷吉觉得这种“被动”姿态让他联想到道家的“无为”,他说他也是用“无知”开始排演福瑟的戏⑤,而对读者和观众来说,也是被迫以“未知”进入福瑟的戏,“听”到人际互动的自然伸展、情绪记忆线索的次第绵延。演员和观众,作家和读者,不建立符号性(陈述性)情绪与记忆的共在,而建立起节奏性、音乐性(有可能与不同人的程序性记忆连通的)共在。

福瑟代表作之一《而我们将永不分离》,如果在“话剧”传统中,剧中的女主人公可能要当一个出走的娜拉,既然“我好像也只不过是件东西而已”;如果是在“后戏剧”的传统中,这姑娘更应该起来发出女权主义的呼喊,不再等待,此刻就说个明白。但是福瑟所“倾听”到的社会性身体,是一个女人,底色是孤独的,但她需要爱。福瑟听到的这些声音,不是社会性的呐喊,而是生物性的生命力。就像《吉他男》中自言自语的地铁卖唱歌手,爱情不成功,事业只够糊口,但他既不是失败者、也不是变态,反而带着很强的烟火气和活力;《而我们将永不分离》中的女主人公也是一边嘟嘟囔囔倾诉等待之苦、一边用各种方式让自己开心。不少国内读者在阅读这个戏的时候,把男主人公“他”和另外一个女性角色“女孩”的爱情戏直接看成是真实发生的故事,那就忽略了女主身上的欢乐甚至淘气的气质。应该说,这个出轨戏码,亦真亦假,可真可假。它很像是“她”在等待“他”回家的时候,在自己的大脑里编纂的故事,但由于此情此景包含太多的具身性记忆,又显得太过真实。一则福瑟戏剧集英文版的网站书籍介绍,说《而我们将永不分离》“利用了戏剧独特的模棱两可的潜力:当一个女人焦急地等待她的丈夫时,我们是在看现实、幻想、记忆,甚至是鬼故事吗?”⑥ 它是什么不重要,重要的是在场的观众于无声处汗毛倒立,继而拍案叫绝。写于1994年的《而我们将永不分离》不是福瑟的剧本处女作,但在问世当年就成为福瑟第一部得到公演的作品,大获好评。等待、思念、被背叛、爱而不得、笑对人生、爱的疲惫……角色身上不断变换的身体状态,让观众的各自差异的具身性记忆被充分调动,然后又在喜剧感的氛围中逃脱被某种单一的集体记忆束缚住的危险。

福瑟《有人将至》《而我们将永不分离》似乎暗含了向贝克特《等待戈多》、哈罗德·品特《情人》这两部前辈名作致敬和反叛的意味。《而我们将永不分离》有《情人》的婚姻喜剧感,但不像《情人》把夫妇之间的游戏“做实”,不让评论者可以在社会批判话题上有太多发挥。然而当观众“是在看现实、幻想、记忆,甚至是鬼故事”,自始至终留有悬念,看戏的喜剧放松感甚至都是悬置的,那种真切的具身性记忆,连带着某些程序化的身体反应,让人不能一笑置之。看完戏之后,每个观众的所思所想是各自不同的、私密的,但观众们的身体又被塑造出一种共同性。这是福瑟有可能真的超越了此前的表演史的核心力量所在。

下面将把《有人将至》作为重点案例,它戏仿了《等待戈多》的核心主题:等待。区别在于,两位主人公一直等待的他人,最后居然真的到来了。它追求的不是一种荒谬的哲学崇高感,而是一种非常接地气的、针脚细密的生活质感,请君入瓮,向所有人的具身性个人记忆敞开。

四、有人将至:个体记忆,欢迎来到乐感共同体

《有人将至》写于1992年,是福瑟的戏剧处女作,也是“福瑟在全世界被搬演最多的作品”①,但迟至1996年,也就是《而我们将永不分离》舞台呈现之后两年才跟观众见面。《有人将至》十分细腻,又不容更改,需要有人将其中埋设的一个又一个身体性细节忠实地还原到舞台上来。1999年,它终于由雷吉导演搬上法国舞台而名满欧洲。但2010年它首次以中文版在上海演出,却并不能称得上成功的经历。某种程度上来说,福瑟在上海舞台的不成功,成功地延迟了中国读者和观众对这位戏剧家的了解。

福瑟初次登陆中国,是由何雁导演率领三位当时已颇具声望的中青年职业演员排演《有人将至》,同时,上戏导演系学生另外将《名字》《吉他男》《一个夏日》三部戏作为课堂练习排练。从当时的排练和演出情况来看,创作者们试图用传统“话剧”或“先锋戏剧”的范式来理解福瑟这些戏,但福瑟的剧本既不同于“文学戏剧”时代易卜生、萧伯纳、奥尼尔的剧本,也不同于“后戏剧”时代去作者中心化的剧本。《有人将至》没有“话剧”所惯有的角色年龄、职业、来历背景等可挖,排演者于是选择聚焦在北欧清冷孤寂的海岸这么一个可被具体化的地理现实,但语言/语音上又选择使用非常标准典雅的汉语普通话。福瑟写作所使用的“新挪威语”(Nynorsk)相对于主流的挪威语而言是一种方言,很有身体感,而福瑟从小生活的挪威西部峡湾海岸虽然是滋养他写作的地方,却并不见得就是他愿意在其剧中强调的写实性背景。福瑟说过:

我写的是人与人之间的关系,他们之间的空间,在某种程度上,我写的是空白的空间。不仅仅是写一个地方,我觉得我是在写一个地方,而在任何可见的或具体的意义上都不属于那个地方的地方。②

我们可从成功的《有人将至》美国版、中国版演出发现,清冷的北欧海岸并不是一个需要被拎出来强调的写实元素。《有人将至》重要的是细腻铺排的情绪,百转千回、回环缠绕。

脑科学领域最有希望通过计算机建模来理解甚至模拟人类大脑的“全局工作空间理论”(GWT)已经可以解释理性思考所加工的各种信息在大脑中的“意识通达”,但本质上还是无法解释情绪感受的主观状态。③ 程序性记忆的调用方式可能就是人类大脑生物算法的核心奥秘之一,具身性的个人程序性记忆要么不响应(当被一定程度概念化的外显记忆压抑),要么就是全局响应。所谓一触即发。真正的“情绪记忆”,其核心应该是身体性的程序性记忆,当演员失去了对自己这种个人记忆一触即发的调用,表演中的身体就可能像具有记忆“过度概括化”症状的病人,陷入自言自语,无法激活观众自身潜藏的丰富个人记忆,失去对观众的情绪感染力。

虽然福瑟本人对2010年上海中文首版《有人将至》说了很多溢美之词,但是现场演出的实际情况就是“过度概括化”的。就连第三个角色“男”最终的到来,也让人觉得毫不意外,因为“她”对“有人将至”打搅“她”和“他”两人的独处的担忧、“她”对她假想的可能来吸引“他”的注意力的另外一个“她”的敌意、“他”对最后居然到来的是另外一个“他”而且成功地吸引了“她”的注意力的醋意,等等,都只是字面意思,显然并未充分调动演员的身体性个人记忆。在这种情况下,福瑟剧本中大量重复性语句反而显得累赘。

2021年北京码字人书店以“剧本朗读”为1P0fZ2e1MIvHhMxWWT7ttw==名,排演了环境戏剧样式的《有人将至》。当时福瑟在国内仍然寂寂无闻,虽然邹鲁路所译的两本福瑟戏剧选均已出版。④ 码字人书店版的三位年轻演员使用的仍然是普通话,但更具个人色彩,更生活化。“他”和“她”更活生生地像是一对相爱的人,有着我们每个人都很熟悉但肯定各自记忆版本不同的爱欲、嫉妒、期待、担忧、好奇、欣喜、愤怒等等常见的情绪身体记忆,我们从他们身上的诸多身体细节认知到台词以外的生命数据库的展开,从而也引发了自身神经元的全局式响应——属于半活性状态的CPEB“记忆蛋白”带着我们自己曾jPy5PbMCVA7sQLbTE29jkA==经经历的点滴情绪时刻的信息醒来,迅速感染周围的神经突触,以涌动之势,形成可能遍及全脑的情绪响应,并在此刻,融合当下的信息和判断、加工成我们自己的一种既熟悉又有很有新鲜感的“情绪记忆”。

也许戏剧最能说明“回忆记忆”的独特的脑机制:它既属于过去更属于现在,“调取”记忆的过程与记忆再加工的过程融为一体,因此,“记忆”方能如此鲜明而强烈。福瑟戏剧中的“记忆”是如普鲁斯特小说中那样的不动声色的鲜明而强烈,它是诗意的,但也是与身体的不间断的程序性反应紧密连接的。码字人书店版的演出几乎达到了这种境界,虽然它使用“后戏剧”表演史脉络中的环境戏剧手法,在与观众的积极交互中不可避免地错过了一些福瑟剧本精心安排的更需要被倾听到的身体细节,但已经让我们惊讶:原来福瑟的戏是这么鲜活,情绪并没有多少外在的激烈、但内里汩汩奔涌。正如福瑟自己所说的,“一出戏不一定需要很多外在的戏剧性,但它需要强烈的内在张力,才能被通上电”。①

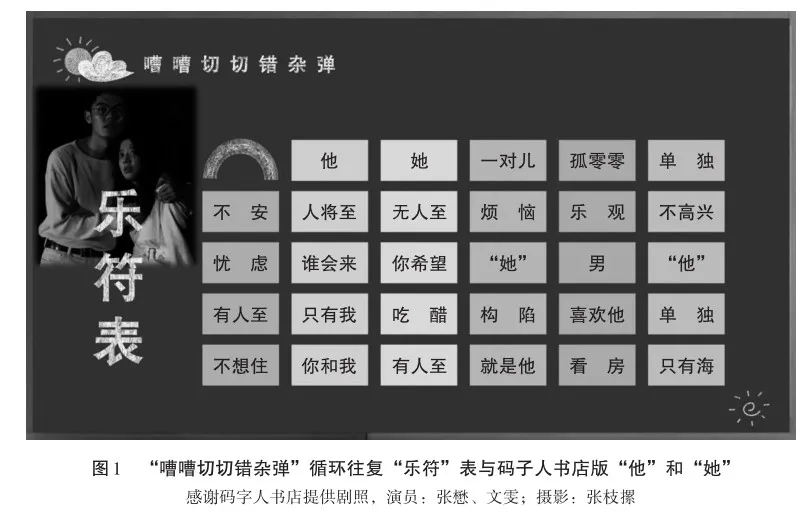

比如,在“他”和“她”刚到海边的房子,两个人都在不断地念叨“有人将至”,但调动的情绪和记忆是千差万别的。“她”一直还在忧心忡忡有人会来打搅他们的二人世界;“他”却有点忧虑未来真的只有两个人相守、再没有别人到来。但是后来他又做好了自我心理建设,认定这样的现实就是自己选择的,于是高兴起来,开始很有兴致地观察周围的景致;而“她”还没有高兴起来,大海在她眼中是另一番景象。“有人将至”等语句的重复,是在“人际交互关系”的身体动力变化中不断发展的,就像是乐曲中常见的那种循环往复不断变奏的乐句,嘈嘈切切错杂弹(详见图1)。又如第三位角色“男”的到来,就像在汩汩流水中投入了一颗小石子,给乐章带来丰富而具有吸引力的变化。三位年轻演员的演绎,显然调动/再生产了他们丰富的个人记忆,也让观众得以如“普鲁斯特时刻”的嘴唇触碰玛德琳茶点那样打开自己记忆的闸门。在这个音乐性而非表意性的共同体空间,容纳丰富个体记忆细节的共同记忆生成了。共同时间也生成了。

“有人将至”,因此也像一个隐喻。在福瑟精心安排的这个“在任何可见的或具体的意义上都不属于那个地方的地方”,没有被集体记忆捕获的危险,各种各样的个人记忆都被欢迎到来。

福瑟喜欢拿两性关系作为题材,但福瑟写的不是消费主义主题中常见的爱的成功或者爱的失败,他写的是爱本身。“我的写作是一种极端的现实主义”,其诗意在于“说出无法表达的东西”,说出/听见“我们在黑暗的寂静中触摸到我们心灵的终极边界的难以捉摸的东西”。② 在《有人将至》中,男女主个人公所有“人际交互关系”身体电流的肉身前提,是这两个人相爱至深。他们因为彼此相爱,以及其他的一些我们不知道的故事而决定摒弃世人、在此相守,也因为许许多多的我们所不清楚的记忆而次第发生着情绪的波折回环。上海首版的最大问题就在于忽略了这个表演的肉身前提而去试图用过去“话剧”的方法去梳理台词和舞台行动的心理逻辑线。可能为追求一种冷色调的美学而忽略了——两个正在强烈相爱的人是什么样的肉身状态?在批评甚至攻击对方的时候,这爱意也不会消歇。就像两块燃烧正旺的火炭,浇一勺水只会让它刺啦啦烧得更旺。抓不住这个肉身前提,就会刻舟求剑地图解剧本语言的字面意思,从而让情人间撒娇的连贯性身体电流、让福瑟从生活中倾听并希望能让我们听到的微妙而又显著的社会性身体的戏剧冲突与转折,蜕变成走形的静态“再现”。

福瑟朝向个人记忆的神圣的极端的专注,为我们刻下这神启的声音。如果没有剧作家的这种创作基础,导演与演员及各种戏剧工作人员是难以开启这种专注的,因为在剧场里的集体工作总会更容易受到集体记忆的影响。在一个“全球各地的交流”都“被速度和技术所主导”的后人类的世界①,福瑟也像是一个“将至”的、再古典化的“人”,他这种专注的倾听,使得“新戏剧”得以诞生,使得我们这些早已被现代以来的种种怀疑主义穿透了的、不会被“任何理性的、全面解释世界的”② 表意团结起来的演员和观众,得以在一种神圣又现实的音乐性戏剧构建中共同具身存在,重拾戏剧“共同体的本质”而被获得“解放”。这是差异化的身体性个人记忆的共同体。

哲学家朗西埃认为区别于电视与电影等观看方式,戏剧表演者“活的身体”,使观众身体也“在同一个地方聚集”,使戏剧“成为一种共同体意识的载体”;而且群体中的每个个体都有“独特的智力冒险”,“这种智力平等的共同力量,使他们交换他们的智力冒险”,这使他们既彼此分离,又同样有可能借助这种共同力量“来规划自己的道路”,这才使戏剧作为共同体的本质和观众的“解放”得以实现。③ 穿过“话剧”和“后戏剧”疲惫的表演史,福瑟让我们真切地发现了这种可能性,让我们差异化的个人身体记忆可以在剧场中汇聚:人,无论你欢欣着、沉吟着、焦虑着、好奇着、嫉妒着、向往着、沉溺着、愤怒着、勇敢着、春风得意着,或是随便怎么着,欢迎来到这个乐感共同体。

(责任编辑:潘纯琳)

① Semir Zeki,“ Art and the Brain,” Daedalus, vol. 127, no. 2, 1998, p. 72.

① J. Fosse and J. Mulligan, “Seeing the World in a Different Way (interview),” The Collected Interviews of Jim Mulligan, 2003,https://www. jimmulligan. co. uk/interview/john-fosse-purple, 2023-11-04.

② S. Sunde, “Silence and Space: The New Drama of Jon Fosse,” PAJ: A Journal of Performance and Art, vol. 29, no. 3, 2007,p. 59.

③ 孔庆东:《从〈雷雨〉的演出史看〈雷雨〉》,《文学评论》1991年第1期,第98页。

④ 莫里斯·哈布瓦赫:《论集体记忆》,毕然、郭金华译,上海:上海人民出版社,2002年,第69页。

⑤ 扬·阿斯曼:《文化记忆:早期高级文化中的文字、回忆和政治身份》,金寿福、黄晓晨译,北京:北京大学出版社,2015年。

⑥ 王明珂:《历史事实、历史记忆与历史心性》,《历史研究》2001年第5期,第136—147页。

⑦ 王霄冰:《文化记忆、传统创新与节日遗产保护》,《中国人民大学学报》2007年第1期,第41—48页。

⑧ 陶东风:《“文艺与记忆”研究范式及其批评实践——以三个关键词为核心的考察》,《文艺研究》2011年第6期,第13—24页。

⑨ 刘亚秋:《从集体记忆到个体记忆:对社会记忆研究的一个反思》,《社会》2010年第5 期,第220—222页。

⑩ R. S. Herz and J. W. Schooler, “A Naturalistic Study of Autobiographical Memories Evoked by Olfactory and Visual Cues:Testing the Proustian Hypothesis,” American Journal of Psychology, vol. 115, no. 1, 2002, pp. 23, 31.

11 R. Schechner, “Rasaesthetics,” The Drama Review, vol. 45, no. 3, 2001, p. 27.

12 刘亚秋:《从集体记忆到个体记忆:对社会记忆研究的一个反思》,第222、230页。

① R. S. Herz and J. W. Schooler, “A Naturalistic Study of Autobiographical Memories Evoked by Olfactory and Visual Cues:Testing the Proustian Hypothesis,” p. 30.

② R. S. Herz and J. W. Schooler, “A Naturalistic Study of Autobiographical Memories Evoked by Olfactory and Visual Cues:Testing the Proustian Hypothesis,” p. 23.

③ 这就可以解释表演研究(Performance Studies)学科在创伤记忆方面大量令人印象深刻并引发困惑的讨论,比如纳粹集中营的幸存者对于毒气室大屠杀的场景有着强烈的记忆唤起,但在毒气室到底有几个烟囱等具体细节的精确性上却可能犯客观事实错误。笔者在纽约大学参与2014年秋季戴安娜·泰勒教授讨论班课程《共谋》(Complicit)期间,接触到欧美学界对此问题的大量讨论。参见:Debarati Sanyal, Memory and Complicity: Migrations of Holocaust Remembrance(New York: Fordham University Press, 2015) Chapter Three, “Auschwitz as Allegory: From Night and Fog to Guantánamo Bay”.

④ A. Hahamy et al.,“The Human Brain Reactivates Context‐specific Past Information at Event Boundaries of Naturalistic Experi‐ences,” Nature Neuroscience, vol. 26, no. 6, 2023, pp. 1081, 1087.

⑤ 刘亚秋:《从集体记忆到个体记忆:对社会记忆研究的一个反思》,第222、236页。

⑥ J. Fosse and M. Emre, “Jon Fosse’s Search for Peace (Interview),” November 13, 2022, https://www. newyorker. com/cul‐ture/the-new-yorker-interview/jon-fosses-search-for-peace, 2023-11-04.

⑦ J. Fosse and C. Seiness, “A Conversation with Jon Fosse (interview),” October 10, 2019, https://www. musicandliterature. org/features/2019/10/4/a-conversation-with-jon-fosse, 2023-11-04.

⑧ R. Prey and R. Smit, “From Personal to Personalized Memory: Social Media as Mnemotechnology,”in Z. Papacharissi , ed.,A Networked Self and Birth, Life, Death, New York: Routledge, 2018, p. 209.

① 陈雪军、郑希付等:《创伤青少年自传体记忆具体性减少:情感调节还是执行控制受损》,《心理学报》2012年第1期,第112页。

② ffce679b04c29a07d809334fc710477cJ. Fosse and C. Régy, “Dialogue Between Jon Fosse and Claude Régy (interview),” Budapest: the Stage of a Hungarian The‐atre, 2014 (Jean-Pierre Thibaudat, Blog Post October 6, 2023), https://blogs. mediapart. fr/jean-pierre-thibaudat/blog/ 061023/dialogue-entre-jon-fosse-et-claude-regy, 2023-11-04.

③ R. Prey and R. Smit, “From Personal to Personalized Memory: Social Media as Mnemotechnology,” in Z. Papacharissi , ed.,A Networked Self and Birth, Life, Death, p. 209.

④ S. Sunde, “Silence and Space: The New Drama of Jon Fosse,” p. 59.

⑤ 刘亚秋:《从集体记忆到个体记忆:对社会记忆研究的一个反思》,第226、230页。

⑥ 埃里克·坎德尔:《追寻记忆的痕迹:新心智科学的开创历程》,喻柏雅译,北京:中国友谊出版社,2019年,第137—140、468、473页。

① A. Damasio, Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain, London: Pantheon/Random House, 2010.

② A. Damasio, Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain, New York: Grosset/Putnam, 1994.

③ 耶日·格洛托夫斯基:《迈向质朴戏剧》,魏时译,北京:中国戏剧出版社,1984年,第191页。

④ 何好:《情绪记忆的四个心理学维度——从斯坦尼斯拉夫斯基到美国方法派》,《戏剧艺术》2020年第2期,第152—153页。

⑤ J. Fosse and C. Seiness, “A Conversation with Jon Fosse (interview).”

⑥ S. Sunde, “Silence and Space: The New Drama of Jon Fosse,”p. 59.

⑦ R. S. Herz and J. W. Schooler, “A Naturalistic Study of Autobiographical Memories Evoked by Olfactory and Visual Cues:Testing the Proustian Hypothesis,”p. 30.

⑧ 埃里克·坎德尔:《追寻记忆的痕迹:新心智科学的开创历程》,喻柏雅译,第291—292页;乔纳·莱勒:《普鲁斯特是个神经科学家:艺术与科学的交融》,庄云路译,杭州:浙江人民出版社,2014年。

⑨ S. Sunde, “Silence and Space: The New Drama of Jon Fosse,” pp. 58-59.

① Salman E. Qasim et al.,“Neuronal Activity in the Human Amygdala and Hippocampus Enhances Emotional Memory Encod‐ing,”Nature Human Behaviour, no. 7(May 2023), pp. 754-755.

② K. C.斯坦尼斯拉夫斯基:《演员自我修养》(第1部),杨衍春等译,桂林:广西师范大学出版社,2013年,第242页。在从俄文翻译的各中文版本中,都可找到这一段话,文字大同小异。由于历史原因,《演员自我修养》是先出版英文译本再出版最后定稿的俄文本,英文本篇幅比俄文本略短小,而此处引用文字,即为英文本所无。国内各中文版本,译自英文本的,自郑君里、章泯1940年代的创始译本起,均无此段落。参见《演员自我修养》,郑君里、章泯译,北京:生活·读书·新知三联书店,2014年。

③ 何好:《情绪记忆的四个心理学维度——从斯坦尼斯拉夫斯基到美国方法派》,第151页。

④ Suzanne Corkin, Permanent Present Tense: The Unforgettable Life of the Amnesic Patient, H. M., New York: Basic Books,2013, p. 102.

⑤ 巴塞尔·范德考克:《身体从未忘记:心理创伤疗愈中的大脑、心智和身体》,李智译,北京:机械工业出版社,2016年,第172—173页。

⑥ A. Evangelatou, “Konstantin Stanislavski and Michael Chekhov: Tracing the Two Practitioners’ ‘Lures’ for Emotional Activa‐tion,” Stanislavski Studies, vol. 9, no. 1, 2020, pp. 21-39.

⑦ Eric Hetzler, “Emotion Memory: ‘A Dangerous Reputation’,” Stanislavski Studies, vol. 8, no. 1, 2020, pp. 87-96.

① J. Fosse and C. Régy, “Dialogue Between Jon Fosse and Claude Régy (interview).”

② E. Fischer‐Lichte, The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics, trans. Jain, Saskya Iris, London and New York: Routledge, 2008, pp. 77-81.

③ J. Fosse and C. Régy, “Dialogue Between Jon Fosse and Claude Régy (interview).”

④ H. Lehmann, Postdramatic Theatre, trans. Jürs‐Munby K, London and New York: Routledge, 2006, p. 87.

⑤ H. Lehmann, Postdramatic Theatre, trans. Jürs‐Munby K, pp. 186-187.

⑥ 巴塞尔·范德考克:《身体从未忘记:心理创伤疗愈中的大脑、心智和身体》,李智译,第175页。

⑦ R. Schechner, “The Conservative Avant‐Garde,” New Literary History, vol. 41, no. 4, 2010, p. 895.

⑧ S. Sunde, “Silence and Space: The New Drama of Jon Fosse,” p. 57.

⑨ E. Fischer‐Lichte, The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics, trans. Jain, Saskya Iris, p. 77.

① J. Fosse and C. Régy, “Dialogue Between Jon Fosse and Claude Régy (interview).”

② J. Fosse and C. Régy, “Dialogue Between Jon Fosse and Claude Régy (interview).”

③ J. Fosse and M. Emre, “Jon Fosse’s Search for Peace (Interview).”

④ J. Fosse, “Writing Like Praying,” R. Casullas, documented., oslo, 2014, http://www.youtube.com/watch?v=7-KEcogE8LE,2023-11-04.

⑤ J. Fosse and C. Régy, “Dialogue Between Jon Fosse and Claude Régy (interview).”

⑥ “Plays Four: and We’ll Never Be Parteu; The Son, Visits; Meanwhile the Lights Go Down and Everything Becomes Black(Book Trade Page with Overview),” concord theatricals, 2024, https://www. concordtheatricals. co. uk/s/33924/plays-fourand-well-never-be-parted-the-son-visits-meanwhile-the-lights-go-down-and-everything-becomes-black, 2024-03-12.

① 邹鲁路:《“进入黑夜的漫长旅程”——戏剧家、小说家、诗人福瑟》,《戏剧艺术》2014年第5期,第92页。

② S. Sunde, “Silence and Space: The New Drama of Jon Fosse,” p. 59.

③ 斯坦尼斯拉斯·迪昂:《脑与意识:破解人类思维之谜》,章熠译,杭州:浙江教育出版社,2018年,第305页。

④ 约恩·福瑟:《有人将至:约恩·福瑟戏剧选》,邹鲁路译,上海:上海译文出版社,2014年;约恩·福瑟:《秋之梦:约恩·福瑟戏剧选》,邹鲁路译,上海:上海译文出版社,2016年。

① J. Fosse and C. Seiness, “A Conversation with John Fosse (interview).”

② J. Fosse and C. Régy, “Dialogue Between Jon Fosse and claude Régy (interview).”

① S. Sunde, “Silence and Space: The New Drama of Jon Fosse,” p. 60.

② B. Kershaw, The Radical in Performance: Between Brecht and Baudrillard, London: Routledge, 1999, p. 7.

③ J. Rancière, The Emancipated Spectator, trans. Elliott G, London & New York: Verso, 2009, pp. 16-17.