《昆虫记》整本书导读课课例分析

【摘 要】从“实用性阅读与交流”学习任务群的视角,以《昆虫记》整本书导读课为例进行分析,论述了该课例对于学生实用性文本的阅读与表达产生的积极影响。文章首先从教学背景的角度,强调了《昆虫记》在小学语文教学中的独特价值,继而针对该课例的四个学习活动,特别是“梳理信息,制作图鉴”这一核心活动的设计意图及实施过程展开分析,并对标既定教学目标,分析了任务实施的效能,指出该课例不仅引导学生初步了解了《昆虫记》的内容,还使学生在语言的实践活动过程中体会到《昆虫记》语言的“实用性”,实现了导读课应有的功能与价值。

【关键词】“实用性阅读与交流” 整本书阅读教学 《昆虫记》

对CIPP教育评价模式的理解与运用可以将成果评估分解为影响、成效、可持续性、可应用性,将之与语文学习任务群的教学特点相结合,作为分析此案例的理论框架。观照CIPP评价模式的四个评价阶段,我们可以将其与语文课堂教学中的教学目标、教学设计、教学实施以及教学效果四个环节的教学评价相对应。 根据这个框架对《昆虫记》导读课进行分析。

一、教学背景的分析

法布尔和他的《昆虫记》走进小学师生的视野,主要是因为《蟋蟀的住宅》这篇经典的课文。通过课文,学生可以体会到法布尔细致的观察、生动的描写,以及他那高尚的心境与情怀。

打开《昆虫记》,扑面而来的是一种新鲜感:原来细细的蛛丝竟然是空心的;原来喜欢歌唱的蝉竟然听不到声音;梦幻的萤火虫竟然以蜗牛为食……对于现在的学生来说,他们很少走到大自然中观察昆虫、鸟类或者植物,所以这本书除了可以让学生了解一些昆虫的知识,更像是一种启发:大自然是最好的老师。

阅读他的文字时,那些小巧昆虫身上微小的细节,都能清楚地浮现在眼前;如果他描写昆虫的动作或是行为,无论是捕猎、争斗还是筑巢,你都能感觉像是在读一个引人入胜的故事;在他的笔下,“万物有灵”是看得到、摸得着的,让我们不由得对这些纷繁的小生灵心生尊重。对于在语文学习中初步进行实用性阅读的学生来说,《昆虫记》就像是一本“优秀作文集”,教学的重点就在于让学生找到一种表达的模式和范例,更让学生理解,动笔之前要先进行深入、细致地观察。

《义务教育语文课程标准(2022年版)》“实用性阅读与交流”学习任务群第二学段的学习内容提到:“学习阅读说明、叙写大自然的短文,感受、欣赏大自然的奇妙与美好。学习用日记、观察手记等,展示自己观察自然、探索科学世界的收获。”《昆虫记》的整本书阅读教学应该让学生读自然、看自然、写自然,发挥这本书的教学功能,实现语文课程内容的真实落地。

二、任务设计结构的分析

《昆虫记》整本书阅读教学是一个完整的过程,包含“阅读与鉴赏——跟法布尔学观察”、“梳理与探究——跟法布尔学写作”和“表达与交流——‘______昆虫记’展示会”三项学习任务,由语言的输入向输出过渡,并以展示、评价作为收尾。其中,导读课承载的的学习任务是“阅读与鉴赏——跟法布尔学观察”。

本节导读课由4个学习活动组成,分别是“活动1:图文激趣,创设情境”“活动2:目录分类,整体感知”“活动3:梳理信息,制作图鉴”“活动4:分享图鉴,介绍昆虫”,引导学生由浅入深,增进对《昆虫记》的了解,开启整本书的阅读。

其中,“活动3:梳理信息,制作图鉴”是核心学习活动。学生通过阅读,设计制作“昆虫图鉴”,对于书中的信息进行提炼和梳理;再通过“活动4:分享图鉴,介绍昆虫”进行语言的表达训练。在化繁为简和化零为整的两个相反的语言实践活动的过程中,逐步深入书中语言的内部,把语言文字作为审美对象,感受和体会作者生动、幽默以及拟人化的表达风格。

CFeLUM9IXZ2O8euxDSFPeg==三、任务实施过程的分析

“导读课”的“导”字标志着该课应具备“导入”的功能,这其中包括经验的导入和情感的导入。首先,要将学生的原有认知和生活经验,导入这本书的阅读中,建构起新的阅读经验。在本节课的初始阶段,教师就从“看图说昆虫”过渡到“读文说昆虫”,从学过的课文中的昆虫过渡到不太常见的昆虫,在学习活动的内部搭设了小的台阶,让学生在猜测、介绍的过程中逐渐产生阅读期待;其次,教师在学生热烈讨论的基础上,借助《昆虫记》的写作背景创设了“荒石园的奇遇”学习情境,并布置了以下三个学习任务:

(1)阅读《昆虫记》,梳理昆虫的特点,制作昆虫图鉴(1~3张)。

(2)学习法布尔的介绍方式,用自己的话介绍一种昆虫。

(3)观察身边的昆虫,撰写一份研究报告,全面、生动地介绍一种昆虫。

注:2周内完成。

根据以上任务,学生知道接下来的两周围绕《昆虫记》自己需要做什么,明确阅读这本书的学习路径,用任务驱动学生的自主阅读与学习,避免了学生成为教师的“提线木偶”。

此外,教师在本节课的中间和结尾两次使用资料,引用了他人对《昆虫记》的评价:第一次引用了一篇《法布尔的<昆虫记>是如何炼成的》中的片段,快速地对这本书的创作过程和背景有所了解;第二次引用是在导读课的收尾、总结阶段,学生借助自己制作的昆虫图鉴互相介绍昆虫,有的学生介绍得比较单调、生涩,在其他同学的讨论和建议下,学生开始选用、借鉴书中作者的语言,让介绍的语言更加丰富、生动,这是教师出示法国剧作家艾德蒙·罗斯丹对法布尔的评价:

“这个大科学家像哲学者一般地想,美术家一般地看,文学家一般地感受而且抒写。”

学生结合这样的评价和自己在语言实践活动中的体会,交流自己通过这节课,对《昆虫记》有怎样新的了解与认识。教师两次使用资料,都是用他人的评价取代传统的文字资料,相比之下,这种评论性的文字更口语化,更贴近学生的生活,在学生心中也更具可信度。

四、任务实施效能的分析

新课程改革背景下教学效能的分析不仅关注教学目标是否实现,教学预设是否完成,教学方法和形式是否多样,更要关注学生能力的前后变化以及对学生今后发展的深刻影响,要注重对教学影响的追踪。

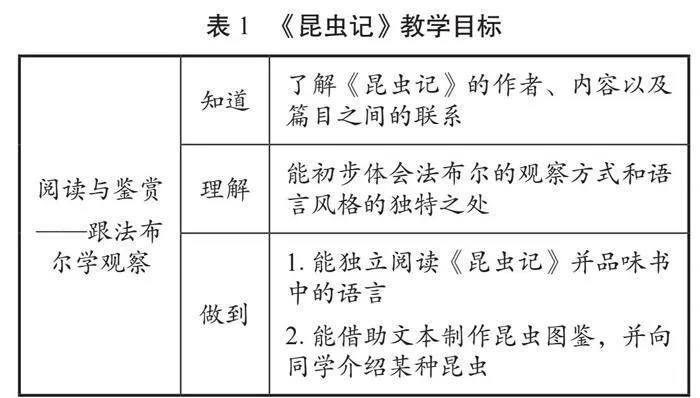

整本书只是学习的材料,是学习的物质基础,这就要求教师在执教的时候不能把读完一本书作为目标,而要以学生的素养发展为目标。本课分别从“知道”、“理解”和“做到”三个维度制定了以下教学目标,见表1。

“实用性阅读与交流”任务群的教学应紧扣“实用性”的特点展开。对于本课来说,《昆虫记》体现出的实用性有两个层面:

第一,通过“活动3:梳理信息,制作图鉴”这一学习活动,学生体会到阅读《昆虫记》有利于增进对多种昆虫的了解,这是表层的“实用性”;第二,在借助图鉴介绍时,学生通过语言的实践活动意识到,《昆虫记》的“实用性”还在于书中语言可以帮助我们更好地进行介绍,这也是为什么这本书会出现在语文课堂而不是科学课上。通过这节课的学习,学生对整本书建立了初步的认识,还明确了在之后自主阅读整本书的过程中,除了要了解各种昆虫的习性之外,更需要关注作者非常有特色的语言。可以说,整堂课真正起到了“导读”的作用:不仅将学生“导入”书中,更“引导”学生接下来继续阅读。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]刘朗,李怀源.整本书阅读学习任务群视角下《草房子》教学案例分析 [J]. 小学教学(语文版),2024(5).

[3]李怀源.“整本书阅读”学习任务群的课程理解与教学应用 [J].语文建设,2023(18).