字是什么

一

那时我还没上幼儿园,当然那时的幼儿园不上也不要紧的,可以直接去上小学。五岁,五岁的小脑袋瓜里,会不断出现新问题啦!

比如,农具厂门口那块长长的牌子,上面怎么有那么多黑方块呢?我应该早就看到过那块牌子了,但是以前好像没有发现过黑方块。

于是,当爸爸把我从自行车后座上抱下来后,我就急急忙忙跑到大铁门前,用手指着牌子问:“爸爸,这是什么?”

爸爸瞟了一眼,说:“写的字呀,是‘农具厂’。”

“噢,农具厂。字是‘农具厂’。”我默默记在了心里。

爸爸就在街上的农具厂上班,家里农忙或者妈妈有事的时候,他就把我带到厂里来。爸爸是竹业车间的师傅,那两个懒洋洋的小伙子,都是他的徒弟。

爸爸的车间里都是竹棒,长的、短的、粗的、细的,各有各的用处,也各有各的玩法。我可以把一堆毛竹当成一座小山,先是手脚并用爬上去,然后稀里哗啦滚下来。我可以拿一截竹筒当小鼓,再拿一块竹板敲敲打打,热闹。我可以拿一根竹子当拐杖,一瘸一拐地自娱自乐……爸爸和他的徒弟只顾忙着干活,看不见我了才高叫一声:“玲玲!”“哎,我在这里!”我可乖了。

农具厂的工人几乎都认识我。

“玲玲,来玩啦?”

“哎,我来啦。”

但是没有人陪我玩,他们都很忙。

放了不少木头的车间里,叔叔伯伯们又是锯又是刨,忙着把木头做成桌子、椅子……隔壁车间里总是有一股难闻的油漆味,叔叔阿姨们拎着油漆桶,忙着给做好的桌子、椅子穿上漂亮的衣裳……我最怕那个有锅炉的车间,他们说那高大的炉子能把铁化成水,假如一不小心不是要把我化成灰啊?我可舍不得我的小命,赶紧离它们远远的……

爸爸的车间里有时也会生火,一个小小的火塘。他们拿竹子在上面烤,都热得脱去衣裳赤了膊。

“爸爸,竹子怎么冒汗了?”我问。

两个徒弟就哈哈地笑,差点儿笑岔了气。

爸爸没笑。他反复翻动手上的竹子,说:“是竹子里的水分烤出来了。”

“爸爸,这天还不冷,你们怎么烤火啊?”

两个徒弟又咧嘴大笑,我想他们又可以趁机歇一歇了。

“把毛竹烤软了,容易扳直,好做锄头柄、钉耙柄呢。”爸爸说着瞪了那两个徒弟一眼,他俩赶紧不笑了,弯腰去拿毛竹。

竹业车间里的小火塘烟熏火燎的,我忍不住要咳嗽。我一边咳一边走到了外边。

我拿了一根细竹子做金箍棒,想象自己是年画上那个英俊潇洒的美猴王。一路舞着,舞到了厂门口。厂门口除了大铁门上的牌子,还能有什么呢?有啊,一排鸡冠花,一排美人蕉,排着队欢迎我呢!鸡冠花为什么叫鸡冠花?因为它的花长得像鸡冠呗。但是,美人蕉的花里为什么有甜甜的花蜜呢?门卫张爷爷戴着老花镜,看到我,点点头笑笑。但是,我不能随随便便去掐美人蕉花,要是被那一脸凶相的王厂长看到就糟糕了。

我慢慢挥舞我的“金箍棒”,走到了大铁门外面。

农具厂门前是一条穿街而过的大河,比我们村上的小河大得多,但是大河里的水比小河水浑。为什么呢?可能是因为大河里的船多吧?一只、两只,还没数到三呢,我就感到有一双眼睛盯住了我。哦,不是王厂长,是蹲在河岸边的一个男孩子。他要比我大一点儿的吧?他身上斜挎着一只蓝布包,眼睛圆溜溜的,比爸爸的手电筒还亮。他紧张兮兮地看着我,鼻尖上冒着汗。难道他是从锅炉车间里跑出来的吗?但我不能问,我不认识他。

我看着他,他也看着我。后来他擦擦鼻尖上的汗,低头扒拉河坡上的垃圾,那些都是厂里倒出来的煤渣、黑砂,他在里面找什么呢?

我看到他把一个小黑块塞进衣裳口袋里,又接着去扒垃圾了。

难道这垃圾堆里埋着宝贝吗?

二

我把手指含在嘴里,像在吸美人蕉的花蜜。

他埋头扒着垃圾。后来冷不丁站了起来,口袋里“叮叮当当”响。他睁大圆眼睛,脸上红扑扑的,像是生气啦!

“你老是盯着我干什么?我又不是拾的你家的。”

我向后退了一步,吐出手指,双手抓住竹棒。

他双手叉腰,其实只比我高一点点。

妈妈说我是个喜欢打破砂锅问到底的人,不问怎么知道呢?我就是喜欢问。

“你在找什么呀?”

“废铁。”他说完又蹲下去了。

“废铁是什么呀?”

“废铁就是废铁。”他低着头回答。

我无聊地转动手里的“金箍棒”,慢慢地,正转一圈,再反转一圈。

“玲玲,回来!”是张爷爷在喊我。

“哎,我来啦!”我一边答应一边往厂门口的传达室里跑,跑进门里又转身望望,他还蹲在那里。

张爷爷的老花镜挂到了鼻梁下面:“你不要跑到大门外面去啊,河边上危险……”

我帮爷爷把眼镜戴正了,说:“不危险。有人在拾废铁,他拾废铁做什么呀,爷爷?”

张爷爷呵呵笑了:“是那几个小鬼头吧?一放学就来了,由他们拾去。才角把钱一斤,那些都是铁屑屑,容易拾到一斤啊?你不要去哦,一不小心跌到河里不得了啊!”

“晓得啦!”

张爷爷说由他们去。那就由他们去吧!反正不关我的事。

我没有忘记把竹棒放回爸爸的车间里。爸爸说王厂长讲过连一颗螺丝钉都不能瞎丢的。

爸爸光着膀子,还在瞄他手里的锄头柄,顺便瞄了我一眼:“玲玲,不要瞎跑哦。”

“我没瞎跑。”

我嘴里说着,脚却又跑到了车间外头。正巧看到有个叔叔推着一辆小车过来,“吱吱呀呀”,真好玩!

我连蹦带跳地跑过去,叫着:“叔叔,叔叔,给我推推吧!”

那个叔叔哈哈大笑:“什么?就你这么个小丫头,还想推得动这车黑砂啊?”

我泄气地跟在他身后,伸出手装装样子。假装我在推车,也好玩的吧?

小车“吱吱呀呀”出了厂门,到河边停下了。叔叔双手向上一抬,小车立刻站起来,把满肚子的黑渣渣吐了出去,然后,叔叔又推着空车回去了。我望望高高的河坡,哦,他到下面去了。

“喂,过来!”我叫着,朝他招手,指指刚刚倒下的一堆黑砂。

他很快从下面爬到了上面,看着这堆黑渣,兴奋得两眼发光,迫不及待地把手埋进黑砂里。

“有吗?”我蹲到他身后问。

“有,有,摸到硬块块就是的。”他点点头。

“卖了钱,买糖吧?”

“不,不只是买糖。”他摇摇头。

不买糖,那他要买什么呀?我来帮他找吧,也许他会告诉我呢。不告诉我也不要紧,找“宝贝”多好玩啊。

我也把手伸进黑渣渣里,噢,不就和我玩过的黄沙、烂泥差不多吗?我捧起一把,再慢慢张开手指,砂子都从指缝里溜了,啊,不,留下来一个小黑块。

“喂,你看,这是废铁吗?”我又惊又喜。

“嗯。”他看看点点头。

“给你。”我说。

他睁大圆溜溜的眼睛看看我。我呢,正张大嘴巴在笑,这是我找到的第一块“宝贝”哟,虽然它很小,只有我的指甲盖那么点儿大。

他用手拈起小铁块,也笑了。

“我叫玲玲,你叫什么?”我高兴地问。

“我叫益民。”他也高兴地回答。

由于太高兴了,我情不自禁想站起来跳一跳,可有一只脚一滑……益民飞快地伸出手抓住我的手。嘿嘿,我俩的两只小黑手呀,用我妈的话就叫作“乌龟爪子”。

三

美人蕉里为什么有花蜜?因为蜜蜂喜欢,小虫子喜欢,还有我也喜欢。

听说王厂长去开会了。我悄悄溜到大门口,折下红艳艳的一朵,赶快跑到大铁门旁的围墙边,捧着花蹲下。多好看的美人蕉呀!只有美人的嘴唇才有这么红吧?我把嘴巴靠近花瓣,轻轻碰了一下,凉凉的,滑滑的,还有股甜甜的香味呢!我又用嘴巴碰了一下,忽然想到,爸爸有时用手指指他的胡子对我说:“来,亲一下,香不香?”美人蕉比爸爸的脸香多啦!我想着就忍不住咯咯笑起来。

“你光会笑,不会吃花蜜吗?”

是益民啊,吓我一跳。

“你怎么每次都背着这个蓝布包啊?”我指指他身上。

“刚放学啊,这是我妈妈给我做的书包。”他拍拍他的包。

“哦。你会吃?给你。”我把花举高。

他接过花蹲下,红红的美人蕉钻进了他那圆溜溜的眼睛里。他伸出另一只手,“乌龟爪子”今天洗得干干净净的。他很灵巧地把花瓣下的细管子掰断了,甜甜的香味跑了出来。

“蜜在这里头。”他指指断开的管子,又把花递给我。

其实我晓得的,但是他怎么也晓得呢?

我轻轻吸了一口花蜜,甜滋滋的,美滋滋的。

他快乐地看着我,说:“玲玲,我们去街上看小人书吧。我刚刚去把拾到的废铁卖了,两斤多的。”

“两斤多呀?”我惊讶地问。

“嗯,嗯。”他点点头,嘴巴喜不自禁地向上翘起来。

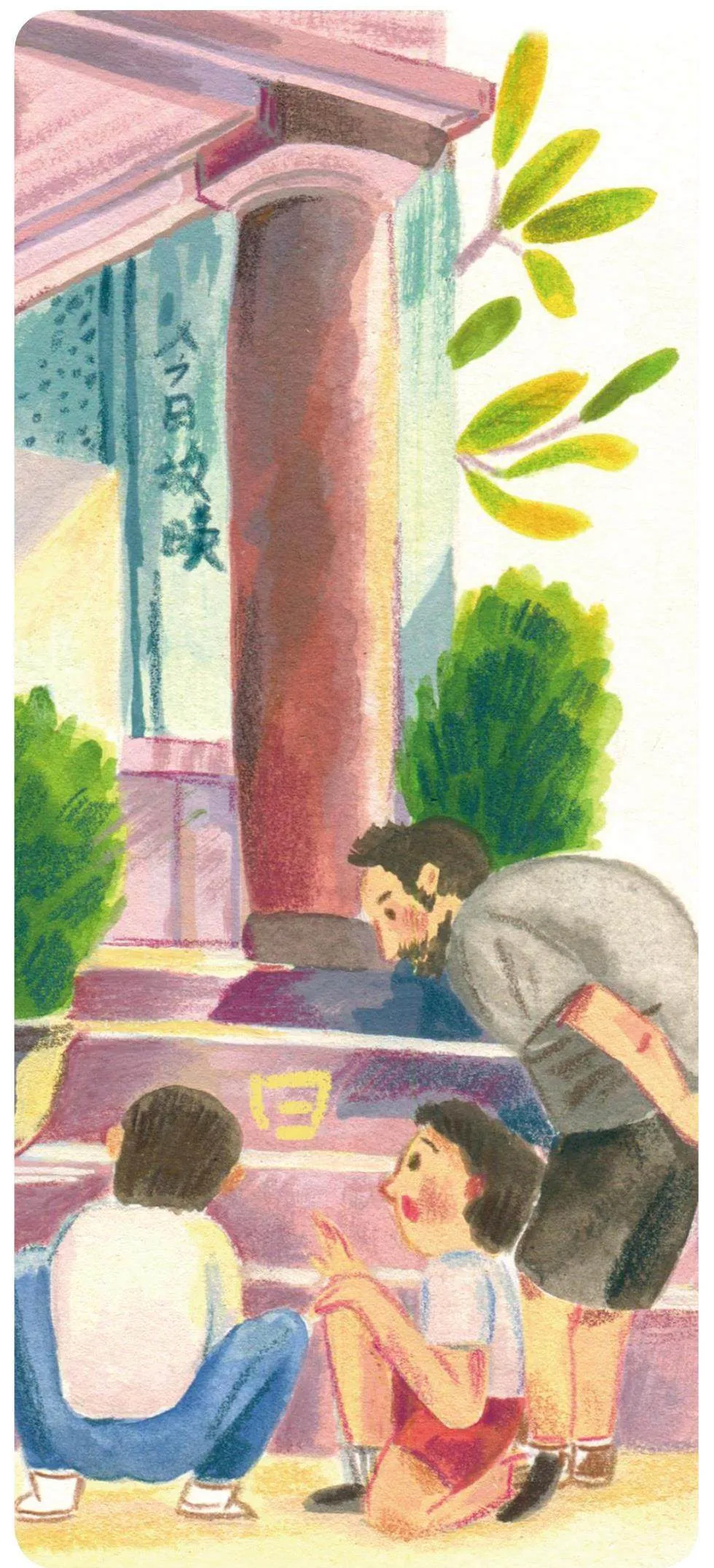

我们过桥来到大河对面。这边的大街上有好多店呀铺的,还有那个气派的大会堂。王厂长就是到那里去开会了吧?“那是电影院。”益民指指大会堂说。

电影院门口有高高的台阶,就在那高高的石阶旁边,摆着一个小书摊。摆书摊的是个驼背小老头,他不戴眼镜,比张爷爷黑,胡子拉碴的。

“歪子伯伯,我来看书了。”啊?益民喊他伯伯?

他大概认识益民,咧嘴一笑:“好的,随便挑,随便看,都是两分钱一本。”

呵呵,他一说话就歪着头,难怪益民叫他歪子伯伯。

“晓得咯。”益民说着走到一面花花绿绿的墙头跟前,上面贴了不少年画,但是很小。

我问益民:“这是什么呀?”

益民说:“这些贴在板子上的,是让人挑选的,都是小人书的封面。”

“封面?糊封面做什么?哪里好做鞋面子哒?”我奇怪地问。

“哈哈哈!”是那个歪子伯伯在笑我,“你是益民的妹子吗?黄毛小丫头,倒会做鞋子啦?”

黄毛小丫头?可恶的驼……我正想张嘴,但看到益民的脸红了,便只好不作声,装作是他的傻妹妹。

益民说:“不是。她也是来看书的。”

“哦,你才认识几个字,她也识字啦?”歪子伯伯看看我。因为他驼背,站着也没多高,他看我时他的眼睛好像就在我头顶上,盯得我浑身不自在。

“我认识!我认识!我爸爸教过我的。”我立即大声说。

“喔?”益民和歪子伯伯一起张圆了嘴巴。

益民伸出洗干净的“乌龟爪子”,指着墙上的一张封面问。

我拿眼一斜,那花花纸上的不也是方块一样的字吗?只不过厂门口牌子上的是黑方块,这上面的是红方块。反正是方块,都一样。

于是,我蛮有把握地说:“农具厂。”

“什么?”益民摸摸耳朵,没听明白。

“字就是‘农具厂’,我爸爸说的。”我还想说,益民你真笨。

益民却把嘴巴凑到我耳朵边,说:“不认识就不要瞎说。那是‘三毛流浪记’,五个字的。”

我暗暗伸出手指头,农、具、厂,哎呀,只有三个字……

我感到脸上溅到了辣椒汁……

咦,歪子伯伯不笑我的?我偷偷扭过脸,只见他趴到一只木头箱子上,像一只大蜗牛,背着重重的壳。

“小丫头,过来。”他翻出一本书,叫我。

我不知道他要干什么,不想过去。

益民说:“歪子伯伯,她叫玲玲。”说完,推了推我。

歪子伯伯黑黑的脸上露出了笑容:“哦,玲玲,小巧玲珑,好名字。”

“你来看,这是字典。”他捧着那本书,驼着背慢慢走过来。

“你看哦,这里头还有好多好多字哩……”他翻着那本厚厚的书,歪着头说。

我还能说什么呢?我只有老老实实闭嘴。不说话我也知道了,字不是“农具厂”,字没那么简单。

“歪子伯伯,这么多字,都是哪里来的呢?”还是益民会提问题呀。

歪子伯伯指指小板凳,说:“想知道啊?坐下,听我来讲个故事吧。”

我摸摸板凳,想起他刚才说“两分钱一本”,听故事要不要钱呢?于是我说:“我没有钱……”

“哈哈哈!”歪子伯伯又笑出了声,“看书要钱,听故事不要钱的。你们这两个小鬼头,鬼精鬼精。”

四

“老早老早啊,那时候还没有字,更不要说纸和笔了。人们要记东西,就在绳子上打结。比如,益民借一本书,我打一个结;玲玲你也借一本书,我再打一个结……但要是好多人来借书,我就要打好多结,是不是太麻烦了?

“后来有个叫仓颉的人,他既聪明又爱动脑筋。有一天,他去打猎,走到一个三岔路口,看到几个老人在争论。一个老人说要往东去,因为往东的路上有羚羊的脚印;一个老人却要往西,说往西的路上有老虎的脚印;还有一个老人说还是往北吧,因为往北的路上有许多鹿的脚印……仓颉听到他们的争论,眼前一亮:一种脚印表示一种动物,那我也可以像画脚印一样画出各种符号来表示各种东西呀……于是呀,仓颉根据鸟兽虫鱼的痕迹和日月星辰等的样子,造出许多不同的符号。他把这种符号叫作‘字’……”

歪子伯伯说着,随手捡起一个烂泥块,在旁边的石阶上画了一个圆圈,问:“这是什么?”

我说:“圈圈。”

益民说:“零。”

歪子伯伯指指天上,问:“什么是圆的?”

“太阳!”我俩齐声说。

“对啦。”歪子伯伯歪歪头,用泥块在圆圈里点上一个黑点,再把圆圈修成方的,最后把中间那一点拉拉长。

他扔下泥块,说:“这个字读‘日’,‘日’就是日头,日头就是太阳。”

“哦,仓颉就是这样造出字来的呀!”益民恍然大悟。

我拾起泥块,宝贝一样递过去,说:“歪子伯伯,你再画几个字吧。”

“哈哈!字不是画的,是写出来的。”歪子伯伯歪着头接过泥块,“这个东西写不好字的。你们下次来,我把毛笔带来,写给你们看看,好不好?”

“好啊,好啊。我还没写过毛笔字呢。明天吧,明天下午放学后,好吧?”益民恳求说。

歪子伯伯站起来,拉了拉他身上皱巴巴的中山装,说:“好的,你们看书吧。玲玲,你就看《三毛流浪记》,不识字也能看得懂的,你们啊,比三毛幸福多啦……”

我看着那个让我脸红的封面,小声说:“我没有钱……”

“我有。不是卖了废铁吗?”益民拍拍他的衣服口袋,像个神气活现的大财主。

歪子伯伯伸手摸摸益民的头,说:“你这是勤工俭学啊!好伢子,将来一定能完成你爸爸的心愿,考到大学。”

益民说:“歪子伯伯,我爸爸说你很了不起,今年高考你是全乡第一名!”

歪子伯伯笑了:“第一名不算什么。高考是恢复了,可是我这身体恢复不了了啊。除非重到娘肚子里过一过。益民,玲玲,你们俩的身体都长得壮壮的,以后考大学没问题咯……”

歪子伯伯明明是笑着和我们说话的,可他的眼圈为什么红了呢?

“益民,”我拍拍发呆的小伙伴,“我们一起看《三毛流浪记》吧,你念字我听字。”

“听字?哈哈哈!字可以念不可以听哦!”

歪子伯伯又笑啦!

五

第二天,我和益民扑了个空。

电影院的台阶还是那么高,我还没数清有多少级就眼发花了。台阶旁的小书摊呢?歪子伯伯呢?只看到一地的梧桐树叶。凉风一吹,树叶就在枝头挂不住了,歪子伯伯也被凉风吹走了吗?

我气鼓鼓地说:“骗子。大人讲话就是不作数。”益民斜挎着小书包,在台阶旁转了两圈。他像是自言自语地说:“歪子伯伯不是骗子,我爸爸说他虽然天生背驼但他的心不驼……”

“你爸爸?他不也是大人啊?”我说着踢起一片树叶。

益民站住了,说:“我爸爸和歪子伯伯是同学。‘同学’,你懂不懂?”

“懂啊,我爸爸和我妈妈原来就是小学同学。”我就不喜欢益民这样,以为我什么都不懂,我又不是他的傻瓜妹妹。

益民拽拽他的书包带子,说:“反正我相信他的。他肯定是有什么事情,我们明天再来吧。”

我噘起了嘴巴。明天,明天爸爸会不会带我到厂里来呢?我还没上学,他们是不许我一个人从乡下跑到街上来的。

“怎么啦?不高兴啦?走,我们拾废铁去。”益民拉一下我的手,又赶快放下,然后向大桥走去。我乖乖跟在他后头。那一刻,我觉得他真像是我哥哥哩,我的心里有一只小鸟在快乐地飞来飞去。

“今天门卫张爷爷不在,我们去采美人蕉吧。”忽然想起这个好消息,我赶紧告诉益民。

他掸掸我的小辫子,说:“好的,就采一朵哦。”

“为什么呀?”

“采光了就不好看了。”

“好的,你一朵,我一朵。”我心里的小鸟变成了两朵美美的美人蕉。

可是,传达室里怎么有人呢?他举着那块出通知的小黑板,看样子是要把小黑板挂出去。

“张爷爷!”我气喘吁吁地喊。

“玲玲,益民!”他放下小黑板,高兴地喊着我俩的名字。

啊?他歪着头,驼着背……不是歪子伯伯吗?我和益民又惊又喜,张爷爷怎么变成了歪子伯伯?歪子伯伯怎么跑到这里来了呀?

“快进来吧,”歪子伯伯叫我们坐到长板凳上,“门卫张师傅身体不好,去城里看病了。他本来早就好退休了,他和我父亲是老同事,是农具厂的功臣呀……”

“父亲是什么呀?”我插嘴问。

益民告诉我:“父亲就是爸爸。歪子伯伯的爸爸就是农具厂的王厂长。”益民说的时候没笑,他从来不笑我,因为他知道我什么都不懂。我真是傻啊!

歪子伯伯问:“你们怎么到这里来的?”

益民指指我:“她爸爸在这里上班的。”

歪子伯伯点点头:“是的,字是‘农具厂’,你父亲教的?”

“是啊,我父亲。”我觉得“父亲”这个词真不错,一会儿要去告诉我爸爸,让他吃一惊。

“不好意思,我也是下午临时被叫过来的,急急忙忙收了书摊,毛笔也送回去了……”歪子伯伯说着,摸摸耳朵又摸摸他的胡子。

益民看看我,似乎说:我说他不会骗人吧。

我也看看益民,想说:他没忘记就好。

“有了,”歪子伯伯忽然拍拍他的歪头,“这里有黑板和粉笔,写字也好看的。”

“好啊,好啊!”我从板凳上跳下来。

歪子伯伯拿起刷子把小黑板上原来写的擦掉,又拿起一支白粉笔。

益民慢腾腾地站起来,嘴里嘟哝着:“我还是想看你写毛笔字的。”

“好哦,下次。”歪子伯伯一边说一边把小黑板放在地上,他蹲下身去,就像趴在地上的一只老乌龟。

“歪子伯伯,以后你要来做门卫了吗?你不摆书摊了吗?唉,你不摆书摊我到哪里去看书呢?”益民竟然叹了一口气。我还没有学会叹气呢!

歪子伯伯抬起头,看看益民又看看我。他的眼睛不大,但是很黑,比他身旁的小黑板黑得深黑得亮。他又咳了两下,终于说话了:“如果要做门卫,我早就来了。我怕我在这里守不住,尽管他们都说农具厂是‘铁饭碗’,但我守不住的。我情愿去守我的小书摊,小书摊能不能守得住呢?我也不知道。”

他低头写了两个字,问益民:“认识吗?”

“后面一个是‘爱’,前面一个不认识。”益民看了看,老实地说。

歪子伯伯指指前面的“愛”,说:“这个也是‘爱’,以前‘爱’就是这样写的,后来把中间的‘心’去掉了。自从仓颉造字后,字一直在变呢,万事万物都在变呢……没有不变的东西。益民,你也会变,你会认识更多的字,会有更多的机会读到更多的书。用不着担心我的小书摊……”

歪子伯伯说完,专心致志写起字来。很快就写了一长串,黑底白字,真的很好看。

益民边看边念:“在那什么远的地方……”

歪子伯伯拍拍手上的粉笔灰,大声念道:“在那遥远的地方,有位好姑娘—”

“这不是一首歌吗?”益民叫起来。

歪子伯伯歪过头笑了,笑得有点点可爱。他说:“是啊,字可以写,可以念,还可以唱喔!”

他把小黑板竖起来,吹去上面的粉笔灰,便轻声哼唱起来:“在那遥远的地方,有位好姑娘……”

说真的,歪子伯伯的声音不怎么好听,有点儿沙哑。他蹲着唱歌的样子也真不好看,歪着头,驼着背,活像一只老乌龟驮着重重的壳。

但我和益民听得很认真。听着听着,我们就一起抬头看窗外。窗外是蓝汪汪的天空,还有火红的“日”,就是那轮要落到远方去的太阳……远方在哪里呢?我们看着窗外,恨不得插上翅膀飞向那个叫“遥远”的地方。

后来,农具厂下班的钟声打断了歪子伯伯的歌声。

后来,我再也没有听到过歪子伯伯唱歌。

在我七岁快上小学的时候,爸爸带回来一本旧字典。他说,“是歪子让人带给你的,歪子已经不摆书摊了,他跟人去新疆收棉花了。”

“新疆,远不远?”我问爸爸。

“那是一个很远很远的地方。”爸爸说。

我捧着字典,歪歪头,笑了。我要把字典带到学校去,也许能碰到益民吧。