“明清移民”与山东青州挫琴的历史关系

摘要:明清时期,曾有大量民众在官府组织或自发的情况下,从山西向河北、山东等地迁徙。轧筝类乐器也在这一过程中被传入了诸多地区,留下了同宗同源的不同乐器,挫琴就是其在山东地区的代表。受制于历史记载的不足,这一乐器的传入时间和发展脉络仍存疑问,本文从明清移民的历史及山西等地的轧筝类乐器两个角度入手,探讨挫琴源流的可能性。

关键词:明清移民 挫琴 轧筝类乐器

一、挫琴研究之失

挫琴是一件流传于山东青州的传统弓弦乐器。演奏者在演奏时竖抱琴身,用“弓子”在弦上擦动发声,因擦奏的过程类似于木匠用“锉刀”磋磨的样子而得名为“挫琴”。挫琴由琴面、琴底、琴头、琴尾、琴码、琴弦、琴轴和琴弓组成,目前保存的挫琴琴码共十三枚,每个琴码上张两根基音相同的弦,琴弓用高粱秆制成,此为挫琴的基本形制。此外,挫琴也是山东民间艺术枣木杠子乱弹中的一件伴奏乐器。

目前,已有诸多学者在挫琴研究上取得了成果,但多数涉及挫琴的研究都只将其作为拉弦乐器的补充,关于挫琴的专门研究目前仅可见《挫琴发展史及传承研究》。该书首次对挫琴的历史沿革和研究情况作详细的整理和分析,特别是作者自幼在挫琴耳濡目染下学习的经历,为其文化语境研究赋予了较高的价值。

书中将挫琴起源的观点分成了三类:观点一认为“挫琴是筑的沿革”;观点二认为挫琴在历史上属于轧筝类乐器;观点三认为挫琴与筑不存在必然联系。该书著者所持的观点为观点一,因此书中主要梳理了筑的历史及筑和挫琴的关系。作者同时引用了《中国弓弦乐器史》中对挫琴的论述,即“挫琴是击弦(即筑)向擦弦(即轧筝)过渡时期的遗存乐器”。从本质上说,无论持哪种观点,在分析挫琴的起源问题时,都不可避免地要将挫琴与历史上各时期、各地遗留的类似乐器和文献记载比较,从而理清其中的继承关系。但筑在中古时期就已失传,而挫琴则是在明清之后才在山东地区流传,仅论述千年前筑的历史并不能说明挫琴这一乐器的历史情况。

实际上,在《弓弦乐器发展史》中,后文将挫琴并入了轧筝类乐器。因此,前文所提到的的挫琴起源划分是值得商榷的,观点一与观点二实际是统一的,只在先后层级上有所不同。也正是这一问题使作者忽视了作为一件流传于民间、根植于民间艺术的传统乐器,青州挫琴的源流问题不可避免地要将历史背景、人和社会的情况综合探讨,即目前所存的青州挫琴并非是直接继承自古青州,而是与我国历史上的一件重要史实——“明清移民”密切相关。

二、挫琴发展与“明清移民”

经元末明初的连年战争和自然灾害,华北地区的人口大量减少,为了拱卫国防、发展生产,朝廷多次组织人口迁移,另有部分民众进行自发的人口迁移。挫琴在人口迁移的过程中传入山东,这部分内容已有口述记录。一说广饶大王西村李氏在朱元璋时从山西移民,将山西梆子带入了山东,进而发展成枣木杠子乱弹,挫琴是其中的重要乐器;一说挫琴是大王西村山西移民周氏家族在明清之际带来的。这两段说法不仅家族不同,传入的时间也大相径庭,朱元璋在位时显然是明朝初期,和另一说的明清之际相差甚远。不仅如此,当代传承人赵兴堂的家族记载也不甚清晰,仅可追溯到爷爷赵彩云(同为重要的挫琴传承人)是广饶县人,后迁入青州。由于这段历史大多依靠祖辈的口传转述,在流传中出现谬误也是正常的。因此,我们需要在立足口述背景的基础上,回归到明清移民的史实,从中寻找挫琴传入山东的历史迹象。

山西移民在《明史》和《明实录》中有记载。山西洪洞及周边的外迁移民在洪武初期就已开始,但此时的向外移民以军事为导向,主要是防止蒙古势力在边疆作乱。1388年后,移民目的逐步转为恢复生产,以普通民户为单位移民。《明史》记载:“洪武二十一年(1388年)八月,户部郎中刘九皋言:‘古狭乡之民听迁之宽乡, 欲地无遗利,人无失业也。’太祖采其议,迁山西泽、潞民于河北。后屡徙浙西及山西民于滁、和、北平、山东、河南。”上述记载的迁入地为河北大部、山东西部及河南等地区,其中并不包括青州府。此外,洪武二十八年时还有青州府向东昌府移民的记载。因此,此时青州府并不是山西移民的主要流入地,洪武二十一年至二十八年的移民主要集中于河北。

但是,由分封藩王之乱导致的“靖难之役”打破了华北一带的恢复发展,许多民众又踏上了逃难迁徙的道路。在山东地区,很多族谱中记载或民众自称其祖先是来自河北枣强的移民,且迁徙时间集中于洪武、永乐年间,这即是所谓的“枣强大移民”。由于“枣强移民”的史实极少出现于正史记载,先前学界及学者常作洪洞移民中转说,即山西移民在洪武年间率先移民至河北,后在“靖难之役”的影响下向山东地区迁徙。近年来该观点的可靠性逐渐受到质疑,主要由于永乐年间青州地区的人口迁移方向与上述说法相反,例如《明太宗实录》中记载(1409年):“山东安丘县民邢义等言:本邑人稠地隘,无以自给,愿于冀州枣强占籍为民。从之。仍命户部徙青州诸郡民之无业者居冀州,凡徙八百余户。”这段话反映了当时山东人民移居枣强的意愿,据学者考证,枣强一带居民移民至山东地区的实际年代可能是在明中后期,主要受当时河北生存环境恶化的影响。至于为何“枣强移民”一事在大众的记忆中发生于明初,主要受明朝后期对移民的政策影响,当时人们为了避免被遣返,不约而同地宣称是明初移民的后裔。由此可见,民众所说的“明朝初期迁入”可能是一种误传,在历代的转述下,事实与这种规避政策的口径逐渐混淆,大多数人记忆的是“修改过”的说法。因此,挫琴传入山东地区的时间可能更接近明末清初。由于明清移民是一个复杂的社会现象,而挫琴的传入又缺乏具体的史料记载,挫琴的传入时间问题在此也仅能作推论。

三、山西、河北地区的轧筝类乐器

若要证明挫琴与“明清移民”的相关性,另一个重要的依据就是山西、河北地区遗存的轧筝类乐器。轧筝出现于唐代,《通典》中记载有轧筝的演奏方式:“轧筝以片竹,润其端而轧之。”即用竹片“轧”弦发音,当时的长安、蜀地、楚地等地区都有轧筝使用的痕迹,唐代诗歌中也有轧筝出现,这一乐器应得到了广泛的运用。此后,陈旸《乐书》中记载有轧筝的命名方式,“唐有轧筝,以竹片润其端而轧之,因取名焉。”与挫琴相似,轧筝的命名也是依照其“轧”琴的演奏方式。轧筝琴身似筝,七弦,有柱。

山西地区有多处轧筝图像,下面列出可能在时间或地域层面上与明清移民有关的图像并进行简要的分析。这些图像中的轧筝造型基本可分为两类。

第一类轧筝的体型稍小,需要平放在桌上进行演奏。例如1996年6月在山西大同市站东小桥街发现的金代徐龟墓中的轧筝图像。根据墓志铭记载,墓主人徐龟去世于正隆六年(1161年)。其墓西壁中的壁画“九侍女图”反映了当时士族阶层的宴饮生活。图中共有四人持乐器演奏,演奏轧筝的侍女坐于前方,琴身放置于桌上。演奏时,右手执一根细长竹棒,左手按弦。其动作不太符合敲击的姿态,应是正在“轧”弦,这说明轧筝已经完成了由击弦到擦弦的过渡。弦下的琴码也刻画得较为清晰,有七弦七码。不过与其他轧筝图像相比,该琴的琴身显得稍小一些。

另有明清时期山西地区所留存的第二类轧筝图像,异于前述的造型。下图是《郭子仪诞辰祝拜图》,目前藏于山西省芮城县博物馆。图中有一支由侍女组成的乐队,所持的乐器有笙、箫、鼓、轧筝、云锣、横笛、拍板等。这类轧筝琴身较大,乐伎左手托琴身,右手持一细长竹棒作演奏状。该图绘制于明代,内容反映的是唐朝汾阳王郭子仪的相关事迹。但图中所持的轧筝造型与明代遗存的其他轧筝图像较为接近,如《宪宗元宵行乐图卷》。该画反映了成化二十一年(1485年),明宪宗在元宵节时的享乐生活。图中所见的轧筝琴身较大,左手托琴身,右手持棒演奏。考虑到明清时期的轧筝图像多是此类型,因此《郭子仪诞辰祝拜图》中的轧筝造型可能是由当时的画师仿照明制绘制,并非是唐时旧貌。

这类轧筝中也有体型稍小的图像,下图是山西汾阳田村圣母庙中的壁画。该庙建于唐景龙年间(656~710年),于明嘉靖二十八年(1550年)重建。东壁《迎驾图》反映了圣母出宫时庄严的场景,两侧绘有仪仗乐队。最左侧一女伎用左手托轧筝琴身,因建筑本身存在残损,女伎右手的具体造型不清。该轧筝的造型与明清时期的轧筝更为接近,体型稍小。

由此可见,自山西地区有轧筝的图像以来,虽然轧筝的大小不一,造型也不尽相同,但基本上可以分为两种类型。第一类轧筝体型较小,需要放置在桌子上演奏,这类图像的出现年代相对较早,且与宋代陈旸《乐书》中的轧筝造型较为接近,可能是明清以前或较早期使用的轧筝;数量稍多且在其他地区也较为常见的轧筝类型是第二类,这种轧筝的体型较大,竖式演奏,演奏者也往往保持站立的姿势。在以上的轧筝图像中,竖抱的、较大体型的轧筝往往被用于大型的庆典仪式,体型较小的轧筝则较多用于一般性的生活场景。

上述的文物图像说明了从金至明清时期山西地区均有使用轧筝的历史传统。建国后,类似的乐器还一度活跃在山西、河北等地的民间曲艺中,这些地区均为明清移民的主要流入流出地。但受到现实条件、文化审美等多种因素的影响,这些乐器大多面临失传的危机或已失传。

上世纪八九十年代,山西河津流传一种称为“拂琴”的乐器,已失传,仅有相关的资料记载,项阳、李井冈、许世杰等学者曾对此乐器进行过考察。这件乐器形长似半筝,长约67厘米,为竖抱演奏,共有十二弦,“轧”琴的琴棒为木制,“拂”就表示了琴棒轻擦的动作。这件乐器同样依托于当地的一种民间曲艺——河津说书。据《中国曲艺音乐集成·山西卷》记载,河津说书这种曲艺形式大约形成于嘉庆年间(1800年左右),兴盛在同治年间(1870年左右),在7929ef5f097623c408208aaaf061c47b山西大部及陕西一带均有流传。

将山西河津的拂琴与青州留存的挫琴进行比较,这两件乐器均为左手持琴,右手需持一根琴弓, 竖式演奏,演奏时琴身不断转动。从形制上来说,河津拂琴有十二弦,虽然目前保存的挫琴为十三组弦(挫琴的二十六弦实为两两一对同音,用于加大音量、美化音色),但挫琴也有十二对弦的相关记载,我国古代的弦乐器常常在发展中出现变化,弦数的改变也是较为常见的。

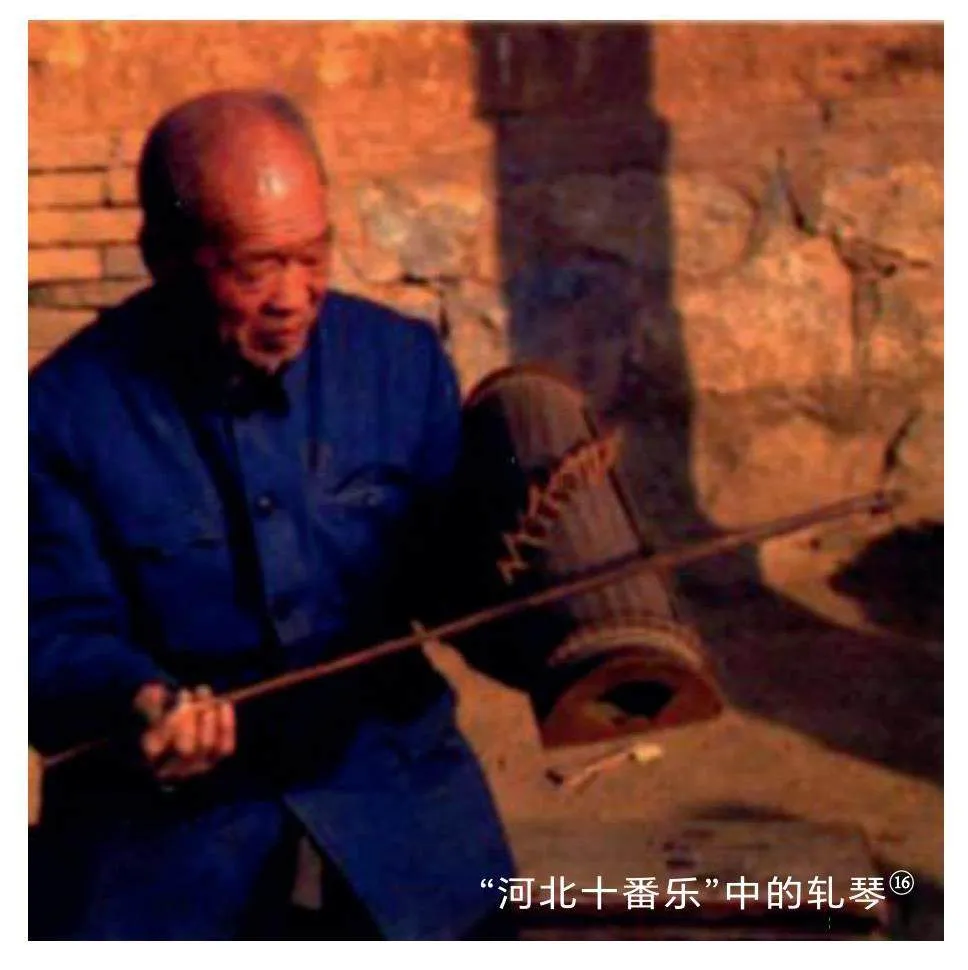

在河北承德、保定一带有名为“河北十番乐”的乐种,至今仍在民间流传。伴奏乐队中有一件轧筝类乐器,当地称之为“轧琴”,这件乐器的形制更加贴近青州的挫琴。《中国乐器图鉴》中记录有这件乐器,“全长57.5厘米,音箱长49厘米、首宽15.2厘米、尾宽13.4厘米。面板上置十一个码,张二十二条弦。”琴弓为马尾制成。虽然在具体的弦数上有所差异,但这件乐器与青州挫琴同为双弦同音的形式。前文已经提到,洪武二十一年刘九皋的移民建议中就包括了当时的京畿一带,来自山西的移民将这件乐器带到了京畿地区,后来进入到河北的十番乐乐队。十番乐是清代宫廷音乐文化遗存,并深深受到了民间礼俗文化的影响,是二者结合的产物。轧琴与挫琴的相似性,应反映了乐器的同源问题。

总体来看,明清移民沿线的轧筝类乐器的线索是较为清晰的。从金到明清时期,山西地区均有轧筝类乐器的图像,可以将其分为横式和竖式两种,其中第二种竖式演奏的轧筝更接近青州的磋琴。随后,这类乐器活跃在明清时期的各类民间曲艺中,有山西的河津说书、河北的十番乐及山东的枣木杠子乱弹等。从这些曲艺的兴盛时期来看,山西的河津说书兴盛于清嘉庆年间之后,而河北十番乐本身是清代宫廷音乐文化遗存,这些节点也在侧面证明了挫琴传入山东的时间在明清之际的可能性更大。

作为深深扎根于民间艺术的乐器,受时间跨度、自然环境及演奏需要等方面的影响,轧筝类乐器也在同宗同源的基础上,发展出各自的鲜明特征。例如,《通典》《乐书》中所记载的轧筝是用竹片演奏。古时黄河流域曾盛产竹子,受唐代以后北方气候转冷的影响,黄河流域的竹子逐渐减少,轧筝的琴弓也改用木棒等材质。河北十番乐中的轧筝选用了更为先进的马尾弓擦,山东地区的挫琴则是因地制宜,选用了当地盛产的高粱秆作为琴杆。此外,由于在实践过程中乐器音色的需要,河北十番乐中的轧筝及青州的挫琴也在原本一弦的基础上,发展出两弦一对同音的形式,用以增大音量、美化音色,以满足不同情况的演奏需求。

四、结语

明清以来,在大移民的时代背景下,挫琴这件乐器被间接地传入了山东地区。受制于文献记载的不足,目前尚不能完整地还原挫琴传入的史实。从明清移民的视角来看,挫琴传入山东地区的时间在明末清初的可能性更大。轧筝作为民间乐种的一部分,随移民迁徙的过程在山西、河北、山东等多地留下痕迹,契合明清移民这一历史事件。青州挫琴作为其中的重要实例,历久弥新,体现出了民间音乐的强大生命力。

注释:

周明:《挫琴艺术的历史还原与现代传承》,《齐鲁艺苑》2011年第1期,第32页。

项阳:《中国弓弦乐器发展史》,北京:国际文化出版公司,1999年版,第165页。

周明:《挫琴发展史及传承研究》,北京:人民音乐出版社,2014年版,第86页。

钱羽桐:《广饶枣木杠子乱弹音乐研究》,曲阜师范大学硕士学位论文,2021年,第11页。

安介生:《山西移民史》,太原:山西人民出版社,1999版,第293页。

《明太宗实录》卷九十三,台北:“中研院”历史语言研究所,1962年版,第1241页。

张金奎:《明代山东地区枣强裔移民考》,《古代文明》2011年第4期,第93页。

刘德增,徐晓青:《祖籍符号的建构:从个体的家族记忆到集体的历史记忆——以“直隶枣强”移民为中心的考察》,《民俗研究》2023年第4期,第87页。

[唐]杜佑:《通典》卷一百四十四,乐四,中华书局1988年版,第3679页。

[宋]陈旸:《乐书》,卷一百四十六,台湾商务印刷馆影印版,第670页。

焦强,白彦芳,周雪松:《山西大同市金代徐龟墓》,《考古》 2004年第9期,图版一。

彭丽颖:《轧筝的复原研究(上)》,《乐器》2022年第1期,第14页。

刘守覃,潘絮兹:《山西汾阳县田村圣母庙壁画小记》,《文物》1979年第10期,图版十三。

《中国曲艺音乐集成》全国编辑委员会:《中国曲艺音乐集成 山西卷·下册》,中国ISBN中心,第778页。

中国艺术研究院音乐研究所:《中国乐器图鉴》,山东教育出版社,1992年版,第263页。

同15。