NLP视域下培养计算思维的小学人工智能课程教学策略

摘要:人工智能课程作为当今小学信息科技课程的热点,是培养学生计算思维的重要载体。但在教学过程中,往往存在抽象概念理解困难等障碍,而神经语言程序学(NLP)能够有效解决此问题,提升教学效率。本文以人工智能课《AI太平鼓》为例,阐述了NLP视域下培养小学生计算思维的五大教学策略,以期能够有效优化教学实践,促进学生计算思维发展。

关键词:NLP;人工智能;计算思维;教学策略

中图分类号:G434 文献标识码:A 论文编号:1674-2117(2024)20-0000-03

人工智能课程是培养学生计算思维的载体,但在实际教学过程中,存在抽象概念理解困难、学生学习兴趣和动机容易减弱、难以综合运用学科知识解决问题等困难。经过教学实践,笔者认为神经语言程序学(Neuro-Linguistic Programming,NLP)能够较好地解决上述问题。NLP提供了一套详尽且实用的模式,用于理解和改善人类行为与交流方式。其中,N代表教师和学生的心理与生理状态,标志着课堂学习的开始,也是教学过程的终点,构成了教学活动和体系的核心。L指的是教师的教学行为和言语,反映了教师对教学对象的正面影响和指导作用。P是教学系统的简称,涵盖了教学活动的时序进展与空间布局,它不仅展现了教学过程中的言行举止,最终还凝结为教学成果的实体展现。下面,笔者以《AI太平鼓》一课为例,展示NLP视域下培养计算思维的小学人工智能课程教学策略。

具象目标,学会善问,转化问题

在设计教学目标时,教师经常会使用“制作一个作品”作为目标描述,虽然表达简洁,但这样的表述在实际教学中却难以直接转化为具体的教学行为。具体而言,教师要明确这个“作品”是哪种类型的人工智能作品,其制作方法是什么,制作过程中有哪些关键步骤?以及学生在制作过程中应该运用哪些策略,只有将这些笼统的目标细化为具体的教学行为,才能确保教学的有效性和针对性,从而真正让学生在实践中学习和成长。

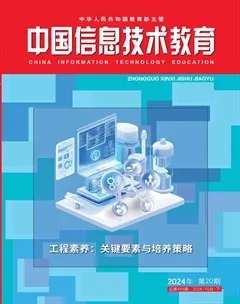

笔者所在学校的大课间选用具有深厚历史底蕴的太平鼓,让学生每天早上敲击太平鼓锻炼身体。因此,笔者将此作为教学元素,把传统文化与现代科技相结合,为学生提供一个既熟悉又新颖的学习情境,激发学生的学习兴趣,还可以使学生体验到传统文化的独特韵味与魅力。并且,以“太平鼓表演如何更有科技感和创新感?”进行问题引导,将现实问题转换成编程问题。同时,笔者对教学目标进行了如下页图1所示的转化。本课的核心目标是学会制作AI太平鼓。内圈的三维目标(N目标)是为什么制作、制作什么、怎么制作;中圈是对三维目标的细化(L目标),即使用各种工具进行制作,交流讨论;外圈为具体行为(P目标),即通过各种形状的组合,通过讲授、体验、创造的手段掌握制作AI太平鼓的方法,制作作品进行交流。最外圈的设计具有实践意义,是计算实践的部分,可转化为教学设计。通过这种可以具化为教学行为的教学设计,从计算概念、计算实践、计算观念三个维度,以学生为主体,全方位落实学生计算思维的培育。

系统设计,引导善思,抽象建模

在教学过程中,教师可以基于活动内容,系统设计教学流程,精心挑选恰当的教学方法,并精心营造与之相匹配的情境。这些教学环节相互衔接、相互促进,形成有机的整体,进而确保每个环节都能够有效地支持学生的学习,共同推动并助力实现教学目标。

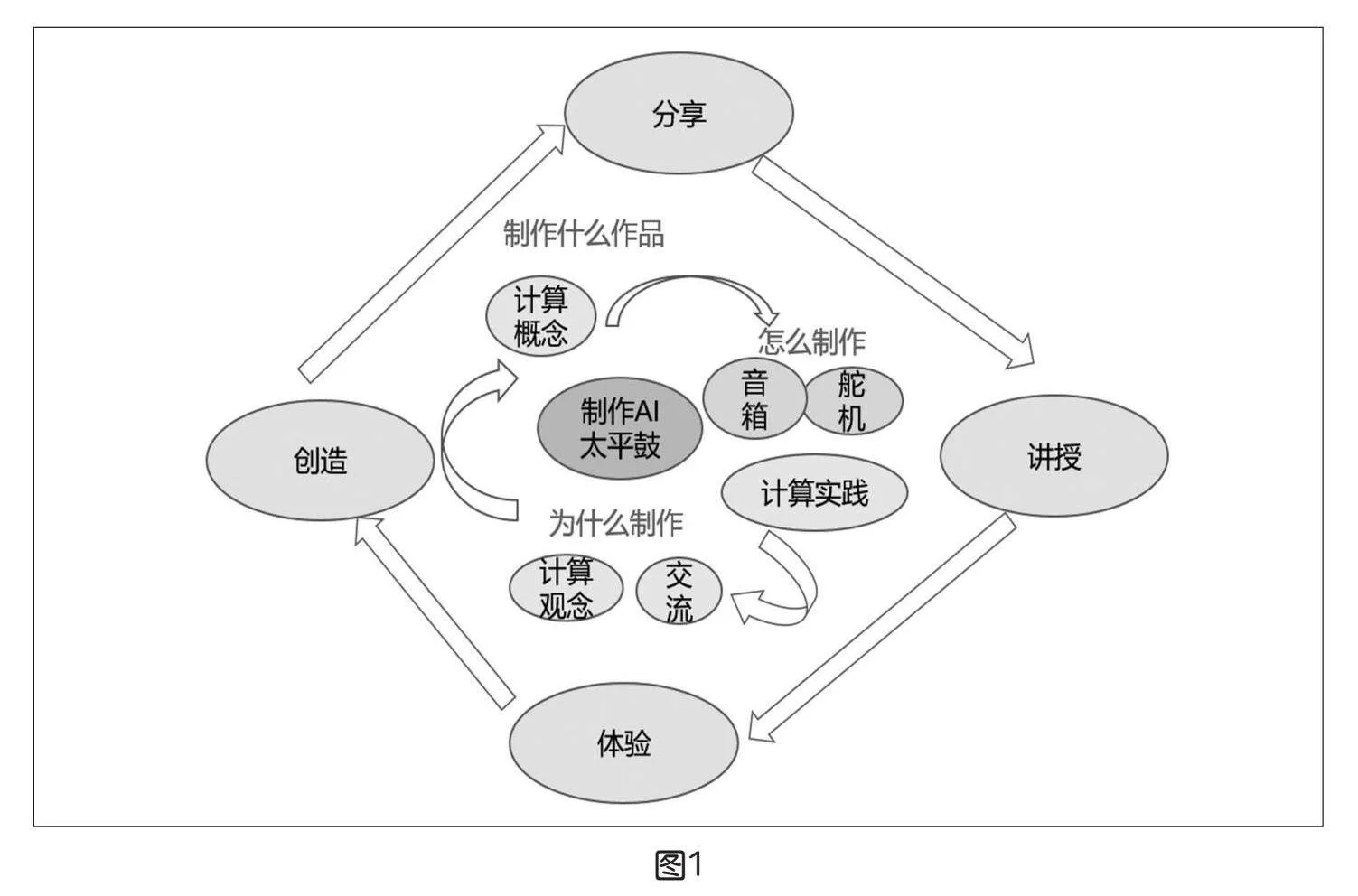

图2是对《AI太平鼓》一课的教学设计。中间的直线为活动内容,右边为过程与方法,左边为情感态度与价值观。落实本课的教学目标制作AI太平鼓,需要学生了解太平鼓的相关知识,掌握AI太平鼓的制作方法,创造AI太平鼓的作品,并从中体会科技赋能传统文化的快乐。

在人工智能课堂中,建模是重要的一环。在教学中,教师要引导学生进行深入思考,帮助他们从具体的生活情境中抽象出概念和问题,如通过分析太平鼓的敲打情景,可以学习如何将实际问题转化为可编程的模型。这种抽象过程要求学生运用计算思维,识别问题的关键要素,并设计出解决问题的策略。

具体而言,教师应先指导学生细心观察思考,从具体情境中提炼出核心问题,并辅以设计单、微课程等资源,制订详实的作品构思方案。学生在明确任务目标后,深入研究作品的外观设计和功能特性,最后制订自己小组的设计图。

需要注意的是,教师在引导学生分析太平鼓的现实敲打情景时,要从鼓声(声)、鼓棒(动)两个方面对问题抽象分解,引导学生尝试探究蓝牙音箱的录音功能以及舵机的角模式。通过小组合作、同伴互助,综合运用舵机、蓝牙音箱功能实现鼓动起来、响起来,完成作品编程,建构声动模型。最终,通过NLP理论模型的“探学·善思”活动环节培养学生形成分析问题、抽象建模的计算思维能力。

行为探索,拓学善用,实践探究

在教学中,教师要培养学生的实际动手操作能力,引导他们按照设想的模型自主搭建,调试编程,提升算法思维。

算法思维属于计算思维的重要组成部分,是一种用于解决问题的思维方式,依赖于一系列标准化的科学方法、规则或步骤。因此,在《AI太平鼓》一课的模型搭建过程中,学生要运用算法思维来优化设计方案,提高搭建效率。学生根据小组设计好的模型进行搭建。通过分析模型的结构,确定搭建的顺序和方法,以确保模型的稳定性和功能性。

编程是培养学生算法思维的重要环节。学生仔细分析模型的功能需求,依据需求编写代码,并利用流程图清晰地规划编程过程。在编程时,教师要引导学生不断地测试和调整代码,以确保程序能够达到预期的最佳效果。这种调试过程不仅能够锻炼学生的逻辑思维能力,还能够培养他们的耐心和认真细致的态度。

同时,教师还要鼓励学生在模型设计和编程中发挥自己的创意,进行创新实践。例如,有的小组独具创意,为母校的生日录制一段校庆Rap,并配以合唱的生日歌,这种创意不仅能够展示学生的编程能力,还能够表达他们对学校的热爱和祝福;有的小组在编程环节加上了特定节拍,独特的节拍辅以响亮的鼓声;有的小组加入了红外感应传感器,当人靠近时,鼓棒自动敲击,实现了鼓的智能化。

开放环境,鼓励善言,展示风采

学生在面对人工智能创作时,有时会感到畏惧,这通常源于他们对既有习惯和行动模式的依赖。教师需要开放教学环境,鼓励学生。

例如,在教学中,教师可以运用平板电脑内置的“学生展示”功能,即时将特定学生的屏幕内容分享至全班视野,此举不仅多样地展现了学生的学习成果,还极大地激发了学生自主探索的兴趣与创新的灵感,进而促进他们数字化学习技能与创新素养的提升。还可以鼓励学生上台展示自己的作品,向全班同学介绍自己的作品亮点。学习小组可以按照分工进行专业讲解:展示员负责运行程序,展示作品;讲解员负责讲解作品设计缘由以及作品主要模型及功能;摄影师对作品进行拍摄并投屏在教室屏幕上。此时,教师要引导学生互提建议,使其在思维碰撞中提升计算思维。

思维拓展,增能善知,模型迁移

在人工智能教学中,学生迁移的思维方式能够得到提升,而这种思维方式也能够解决生活中更为复杂的问题。例如,在《AI太平鼓》一课的最后阶段,教师可以引导学生探索声动模型在日常生活中的实际应用:在商场入口处常见的自动门,通过声控传感器检测顾客的到来,并自动开启,既方便又节能;自动报楼层的电梯,通过声音识别技术确定乘客所在的楼层,并自动报出楼层信息,为乘客提供便利;自动抬杆的倒闸系统,通过声音信号来控制杆的升降,实现车辆的自动管理。引导学生了解这些应用,可以帮助学生进行模型迁移,使其认识到人工智能技术的实际价值,并激发他们对更多人工智能技术的兴趣和好奇心。

参考文献:

[1]林昉,黄宇星.义务教育信息科技课程教学方略探研[J].福建基础教育研究,2022(10):23-25.

[2]周迎春,乌斯日格.基于计算思维培养的人工智能实践探索[J].中国校外教育,2022(02):47-54.

[3]娄小明.基于NLP理论的小学美术教学实践[J].基础教育参考,2021(04):53-56.