桃源罗田

三十年河东、三十年河西,历史的沧桑巨变带来了罗田古镇的失落和淡出。

在没有公路没有铁路的年代,渝东古镇罗田作为川鄂两省陆上交通的必经之地,不管是从湖北利川到重庆万州,还是从万州到利川,行路的人们都得必经罗田这方旱码头,投向店铺林立、酒旗飘扬的古街,枕梦之后第二天再踏旅程。旅途的劳顿,风霜的凄厉,一碗茶的等待,一碗热汤的等待,一方梦枕的等待,就有了力量,有了渴盼。

罗田,成了行路人一方枕梦的驿站。

有了公路,有了铁路,有了汽车火车,我们没有了那种渴盼的幸福、枕梦的期待。

曾经从万州出发,沿着古道走向罗田要一天一夜的时间。今天从万州出发,经过万州到龙驹的高速公路,从龙驹踏入罗田地界,山势渐高,青山渐绿,暑热渐褪,到达罗田古镇上只需一个小时的时间。

这是我们的祖辈无法想象出的快捷,也是远远近近的人们奔赴罗田最捷径的理由——罗田是万州区唯一中国历史文化名镇。

感觉古镇罗田就是城市后山的一方田园。罗田不是我们要经过的驿站,而是我们心灵的驿站。

登上有名的罗田大小二寨,两寨之中呈现出一垭口,向导说那就是有名的柳阳坪垭口。

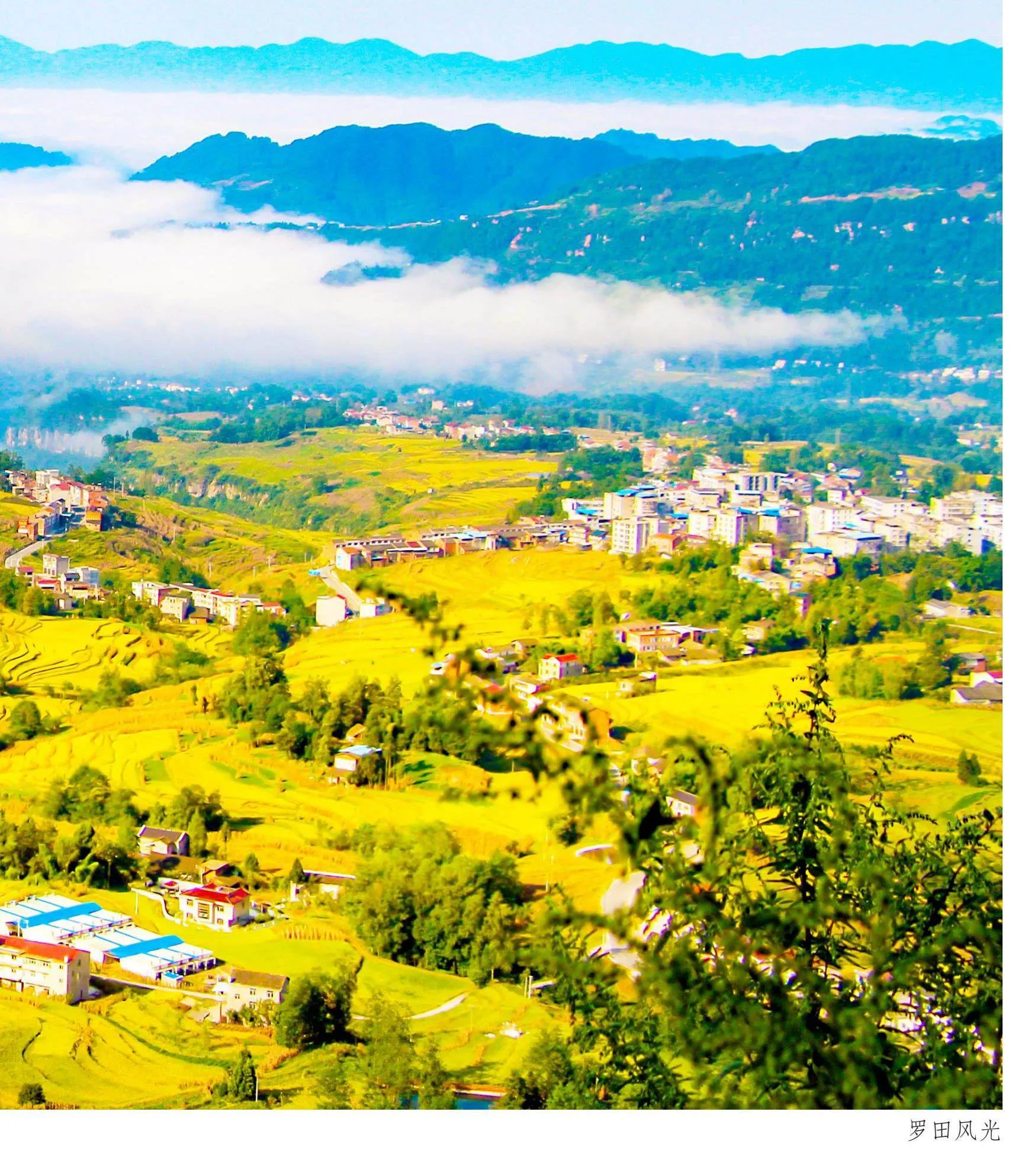

站在垭口望去,眼前豁然开朗,满目梯田,在绵延起伏的山坡上层层叠叠,层层翠绿中村庄、小桥、犬吠、鸡鸣,宁静怡然。

踏进古镇,走在古老的青石板街道上,选了家茶馆,要了一壶茶把自己灌个通透,所有的劳顿、所有的征尘,荡然无存,这才深深理解父辈们当年渴盼早日赶到罗田,早日赶到这个旅途中的幺店子,那份迫切的幸福。

古镇三条老街呈“之”字形。我不知道当初依水而聚的古镇是随意中建出的“之”字,还是刻意的“之”字,给了我们解读的乐趣。

“之”在古汉语中是承上启下的连贯词,仿佛赋予了古镇在古道上的地位,赋予了罗田在中国历史文化名镇中的位置,赋予了人们踏入古镇那滔滔不绝的话语。

从“之”字的起笔开始造访古镇。古镇人说起笔应该是那座古老的字库塔,让这座边贸古镇的文化高度,有别于一般的古时幺店子,在充满酒香、茶香、饭香、脂粉香的同时有了墨香的高度。

字库塔(应该叫惜字塔)是专为文人们烧字纸修建的,塔高7.5米,为仿木重檐阁式建筑,塔顶呈宝瓶形。塔身上刻有对联“惜今人敬字,教古圣明文”和“蝌蚪云霞焕,鸿篇日月光”。太贴切、太精彩。

带着朦胧的酒意、吟诗对联的兴奋、旅途的劳顿,关掉手机,我们睡在古镇磨刀溪边的吊脚楼上。

没有尘世的喧嚣,忘却时间、忘却劳顿,溪水潺潺、凉风习习、满天星斗,一夜好梦。

清晨起来,继续我们的古道。向导提来个大竹筒,说要去街后关庙背后的罗汉井取水路上喝。

来到背后的罗汉井,一大肚罗汉左手拿书、右手拿扇,稳坐龙腰嬉笑着,用竹筒从龙口接满泉水,果然清澈凉爽、甘甜如蔗。

背上竹筒走到古镇头,便见名扬天下的古老的普济桥。

桥上龙头口含龙珠,龙尾悬于石拱正中。桥身两侧是石亭廊,桥上石狮、石象雕刻精美,栩栩如生。

石亭廊上书“德厚留光”和“察地利而通南北,尽人力以济往来”。含义深远,和谐感人。

桥下磨刀溪流水潺潺,傍街而过,在两岸茂林修竹的衬托下,轻柔妩媚,令人陶醉。

从普济桥返回古道上,走不到50米,就见两巨石相拥而成一高2.5米、宽2.2米的天然石洞。

走过石洞,回头一望,石洞上刻有“似桃源”三个大字。

从石洞望进去,古镇、梯田尽收眼底,豁然开朗:“林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光……复行数十步,豁然开朗。

土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属……”

但这绝不是陶渊明笔下的桃源,这是实实在在的人间仙境桃源,因为在那里我有过好梦、有过美食。

瞩望前路,古道上方就是万州到利川的公路、高速公路、铁路。因为这些,已经很少有人再走古道,青石板铺就的古道早已杂草丛生,遮住了远路。

但古道还在,因为我要去的湖北利川,就在前方。

回望山洞,回望似桃源,仿佛有歌飘出。

我知道那是淳朴的罗田人在用古老的罗田送客歌欢送我们。

罗田,明天我还会再来……

(作者系中国作家协会会员、重庆市作家协会主席团委员、万州区作家协会主席)