光与像(下)

我们都知道凸透镜可以成像。对于焦距一定的凸透镜,当物距发生变化时,像的大小、位置、虚实也会随之变化。而人眼的工作机制,与照相机类似。但是,这只是理想化的模型,真正的成像情况要复杂得多。

照相机成像问题

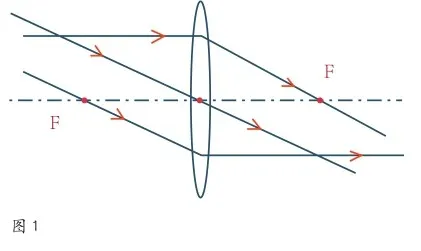

对于凸透镜成像的规律,既可以通过实验来总结,也可以采用特殊光线作图法来探究。特殊光线通常指以下3条光线:平行于主光轴的入射光线,透过凸透镜后经过焦点;经过光心的入射光线,透过凸透镜后方向不变;经过焦点的入射光线,透过凸透镜后平行于主光轴前进(图1)。

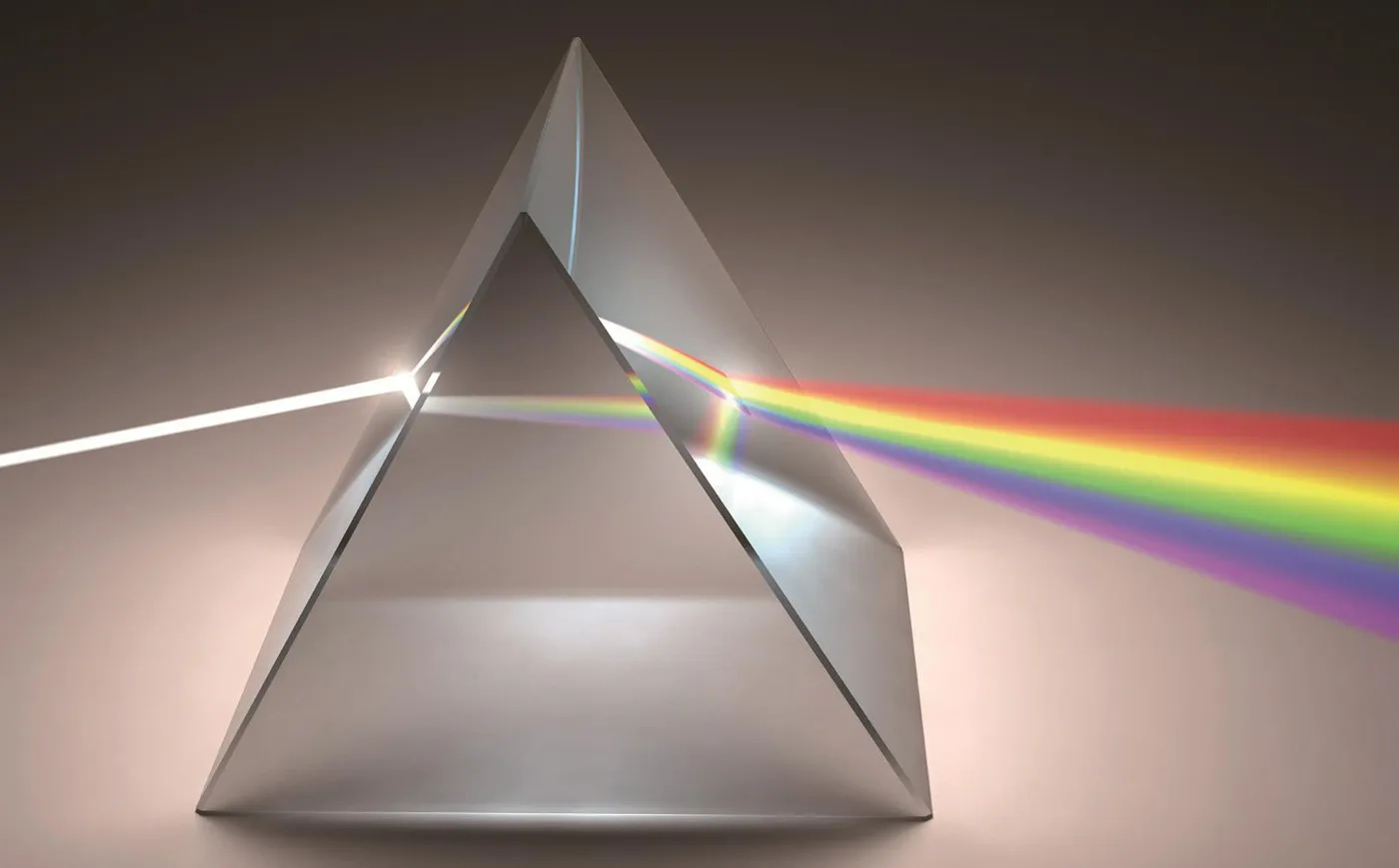

实际上,不同“颜色”的光的偏折程度并不相同。之所以加了个引号,是因为颜色是人的感知,并不是光的客观存在。此处姑且用我们感知到的“颜色”来描述。

从光的色散实验可以看出,红色光的偏折程度最小,从橙色到紫色,偏折程度逐渐增大(图2)。

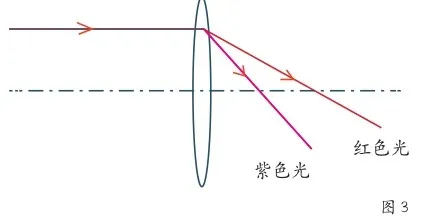

凸透镜对光有会聚作用,光线经过透镜后偏向主光轴。平行于主光轴的白光由空气进入玻璃,再由玻璃进入空气,发生两次折射(通常作图时可以只画一次)。由于各种色光的偏折程度不同,紫色光最先与主光轴相交,红色光最后与主光轴相交。也就是说,对于同一个凸透镜,各种色光的焦点位置不重合,紫色光的焦距最小,红色光的焦距最大(图3)。这就让照相机拍照时产生了色差,拍出的照片会出现紫边、绿边等。

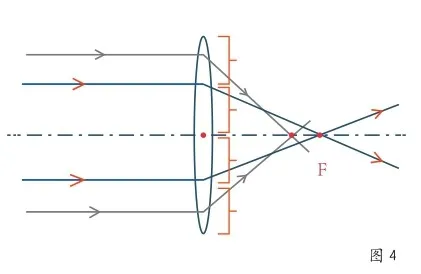

此外,平行于主光轴的平行光线,与光心O的距离有远有近,通过凸透镜后并不都通过焦点,离光心O远的光线会较早聚焦。通常所说的焦点,是指到主光轴和透镜边缘距离相等的平行光线相交的点(图4)。这就让照相机在拍照时出现了球差,即使对焦完美,也会导致成像模糊或景物变形。中学物理课本中提到的凸透镜、凹透镜都是薄透镜,即厚度与球面半径相比非常小,如果透镜的厚度太大,偏差就更大了。

为了尽量如实还原所拍摄的景物,高级的照相机采取了多种措施。比如,选取特殊的光学材料,重新设计透镜的表面形状,给镜头镀膜,采用多个镜片组合,等等。最终,在底片或传感器上得到的是景物倒立、缩小的实像(平面的),与实际景物(立体的)相比,无论如何都会有差别。从这个意义上讲,照片都是“失真”的。

人眼成像更加复杂

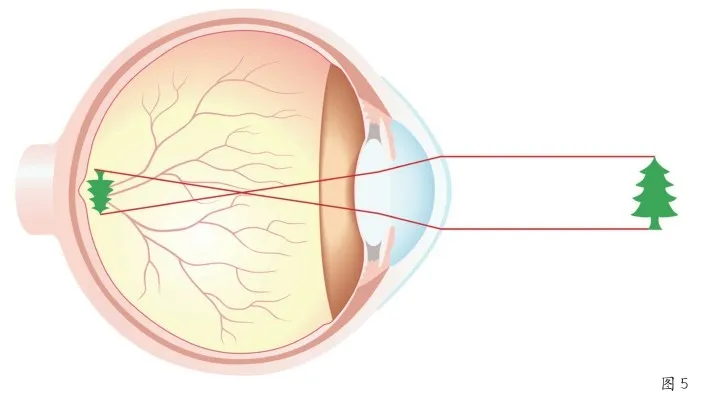

人眼与照相机类似,但是更加精密(图5)。

人眼的角膜和晶状体相当于光学透镜,改变进入眼睛的光线方向,在视网膜上聚焦为倒立、缩小的实像(实际上,光学信号要通过感光细胞经由视神经传送到大脑,最终让人以“像”的方式感知周围景物)。

虹膜可以调节进入眼睛的光量,相当于照相机的光圈。

睫状体可以改变晶状体的厚度,相当于“调焦”。看远景时,睫状体松弛,睫状小带收紧,让晶状体变薄,焦距变大;看近景时,睫状体收缩,睫状小带放松,晶状体变厚,焦距减小。这种调节会在瞬间自动完成。若用眼过度,“自动调焦”功能将下降,导致近视或远视。长时间盯着手机或电脑画面,还可能导致视疲劳,除了出现眼部症状,还会引发头痛、肩膀酸痛等。

人们获得的外部信息,70%以上来自视觉。而人眼和大脑产生的“视觉感受”并不是“真实”的世界,只是物体的“像”而已。人眼不能区分“实像”和“虚像”,而且很多时候还会出现“视错觉”,所以说“眼见未必为实”。

模拟简易照相机或放映机

找一枚凸透镜(放大镜、老花镜都行),关上门窗,熄灯,只留下一面向光的窗户。在与窗户相对的墙上贴张白纸,让凸透镜靠近白纸,与窗户、白纸平行放置。调节凸透镜与白纸之间的距离,会在白纸上看到窗户倒立、缩小的彩色实像(图6)。这时,窗户到凸透镜的距离必定大于二倍焦距,而白纸到透镜的距离介于一倍焦距和二倍焦距之间,这就是照相机的工作原理。

点燃一支蜡烛,拉上窗帘,调节烛焰与凸透镜、白纸三者之间的距离和高度,直到白纸上出现烛焰倒立、放大的实像,这就是放映机的工作原理。烛焰相当于电影胶片,白纸相当于银幕,而凸透镜就相当于放映机的镜头。这时,烛焰与凸透镜的距离必定介于一倍焦距与二倍焦距之间,而白纸到凸透镜的距离一定大于二倍焦距。

这两个实验再次呈现出“哪边大,哪边大”的规律——若物距大于像距,则物体比像大;若像距大于物距,则像比物体大。

(责任编辑:白玉磊)