资本扩张对农村社会再生产的冲击

摘 要:如何正确处理社会再生产和资本积累之间的关系是重大的时代课题。文章以河南农业大县——PY县作为典型案例,深度剖析了近年来资本扩张逐步破坏中国农村的社会再生产及其带来的后果。由于资本扩张和权力之手的辅助,PY县农村的两个关键社会再生产环节——教育和婚姻已经逐步商品化,成为资本牟利的工具和积累的来源。教育和婚姻的商品化迫使农村家庭参与房地产市场,一方面虽然推动了PY县房地产市场的繁荣,但却给农村家庭带来了巨大的经济压力,导致农村女性劳动力外流,并让很多农村家庭负债累累;另一方面引发连锁反应,导致其他再生产环节出现危机:对农村老年人照料和经济支持的缺失,农村人口出生率急剧下降。

关键词:资本;农村;社会再生产;危机

中图分类号:C913 文献标志码:A 文章编号:1009 - 1750 (2024) 03 - 0099 - 10

一、问题的提出

如何正确处理社会再生产和资本积累之间的关系是重大的时代课题。当代政治经济学主要关注资本积累及其政治问题,对农村社会再生产的动态关注不足。近年来,学界在马克思关于劳动力日常再生产理论[1]69的基础上扩展了社会再生产的定义,纳入了生物繁殖、养育子女、提供生计和照料等维持人类福祉的三个核心概念。[2]1341这些社会再生产活动通常由不同的社会再生产机构组织起来。一般来说,婚姻通常是人类社会延续的先决条件,学校教育则是儿童成长和社会化的关键环节。此外,家庭内部的代际和性别分工以及财产状况构成了社会再生产的基础。它们是相互关联的组成部分,形成了不同的社会再生产制度,这些制度因时间和空间而异。[3]39

改革开放以来,中国农村的社会再生产建立在三大支柱之上:一是农民进城务工并获得工资收入;二是家庭照料,主要由妇女提供并在村庄内进行;三是以家庭联产承包责任制为基础的农业生产。首先,由于大多数经济机会集中在城市,农村青壮年(包括年轻女性)大都离开农村到城市谋生,这也是城乡融合发展和农业农村现代化的必然要求。[4]一段时间以来,外出务工收入贡献了农村家庭年收入的绝大部分,某种意义上也导致农村家庭再生产环节的部分商品化。[5]230另外,法律和传统习俗要求处于劳动年龄的家庭成员供养和照顾年幼或年老的家庭成员,[6]迫使更多的农村劳动力离开农村到城市谋生以养家糊口。其次,传统习俗强调女性照顾者的角色,她们承担了更多照顾家庭老幼的责任,农村女性往往会较早结束外出打工生涯,回到农村照顾儿童和老人——通常没有任何金钱补偿。[7]再次,自20世纪80年代实行家庭联产承包责任制以后,妇女已成为农业劳动力的重要来源。她们的日常劳动构成了农村家庭一种稳定且商品化程度较低的收入来源,满足了家庭成员的粮食和小额现金需求。[8]29因此,劳动的性别分工与生产和再生产之间有清晰的空间边界。这些制度安排使农村家庭能够在资本积累之外以低成本进行自我再生产。[9]

随着时代的发展,这一支撑和维持了中国数十年劳动密集型资本积累、相对非商品化的农村社会再生产方式面临巨大的挑战和危机。近年来,随着中国市场化改革的深化以及乡村振兴战略的不断推进,各类资本大规模向农村“挺进”。这些资本在促进农村经济发展的同时,也带来不容忽视的负面影响,本应发生在市场之外的农村社会再生产活动日益受到资本的强力支配和塑造,致使农村如教育、婚姻等关键的社会再生产环节日益商品化,农村家庭的社会再生产能力面临越来越大的压力和挑战。[10]这种商品化引发了连锁反应,导致农村社会再生产出现了种种危机,如村里留守老年人无人照料与农村出生率急剧下降等。本文聚焦农村社会再生产和资本积累之间的关系,重点探讨资本(积累)如何逐步侵蚀、破坏中国农村的社会再生产以及带来值得我们警醒的不良后果。

二、理论背景

从20世纪60年代开始,学者开始重新重视社会再生产问题。这引发了关于家庭劳动力的作用以及殖民地和帝国政权下自身生产的整合和转型的激烈辩论。[11]辩论的重点是资本积累是否需要“非商品化”的家庭社会再生产。尽管劳动报酬是社会再生产的重要支撑,但社会再生产也被认为涉及婚姻、家庭和国家以及对女性无偿劳动的依赖。

社会再生产的定义(内涵和外延)是当前辩论的核心,它超越了家庭及其性别权力关系,涵盖了劳动力更新的所有制度和过程。[12]事实上,社会再生产涉及的范围较大。根据Fine和Saad-Filho的说法,它涉及“一系列复杂的非经济关系、过程、结构、权力和冲突”[13]381。Laslett和Brenner认为,社会再生产指的是“维持日常生活和代际生活所直接涉及的活动、态度、行为和情感……(它包括)如何提供食物、衣服和住所供即时消费,提供儿童的照顾和社会化的方式,对体弱者和老年人的照顾,以及性的社会组织”[14]。

越来越多的学者认为,资本主义的社会再生产不是一个独立、自主、非商品化的领域,而是资本主义社会一个不可分割的组成部分,这个领域被更广泛的劳资关系、不断变化的积累方式及政治制度所塑造和制约。[15]例如,Kate将社会再生产定义为“一套在与生产的辩证关系中展开的结构化的实践,与生产相辅相成并处于紧张对立状态”且“与其生产相关的物质社会实践(具有)历史和地理上的特殊性”,同时“唤起了一系列的文化形式和实践”。Bakker和Silvey从辩证的角度加以理解,认为“社会再生产的模式被社会经济和政治秩序所塑造,也塑造了社会经济和政治秩序”[16]48。正如Bhattacharya所说,社会再生产不是关于“两个独立的空间和两个独立的生产过程,即经济和社会——通常被理解为工作场所和家庭”,而是一个复杂的、相互联系的整体,并认为在这个整体中“资本主义生产的经济动力制约(或影响)着所谓的非经济,而不是决定它”[17]99。

Picchio等人强调了资本积累与社会再生产之间的紧张关系。Picchio强调资本主义既需要一个非商品化的社会再生产领域,又倾向于侵蚀或破坏社会再生产。[18]3Vogel断言,劳动力的生产与价值或资本的生产之间存在着一种矛盾的关系。Fraser认为,资本主义取决于几个背景条件,而这些背景条件也往往带来危机,资本主义“对无限积累的驱动可能会破坏资本和我们其他人所需要的社会再生产过程的稳定”,并认为如果社会再生产受到威胁,随着时间的推移,其结果将是“资本主义的积累冲动将会吃掉自己的尾巴”[19]。

今天,世界正处在一个新自由主义政策大行其道、市场经济模式占主导的时代,资本积累与社会再生产之间的矛盾不断加深,一种“进步的”新自由主义盛行。这种新自由主义颂扬“多样性”、精英统治和“解放”,同时拆除社会保护并将社会再生产重新商品化,其结果不仅是毫无抵御能力的人被抛给资本加以掠夺,而且还重新定义了市场条件下的“社会再生产”,导致资本正在挤压一系列关键的社会再生产空间,如某些家庭可用于生育和抚养孩子、照顾朋友和家人、维持家庭和社区联系的能力越来越弱。正如Bakker和Silvey所强调的那样,全球新自由主义的抬头加剧了“社会再生产领域日益增加的紧张、矛盾和危机”,部分原因是由其倡导的私有化和市场化导致,而且这一趋势在全球农村地区普遍蔓延。因此,资本积累与社会再生产之间的矛盾构成了本文思考的理论背景。

三、数据的来源、地点及研究方法

本文以河南省PY县作为研究对象。①PY县位于河南省东南部,全县总面积1284平方千米,户籍人口117万,常住人口72.8万人,其中以务农和外出务工为主的农村人口占全县总人口的87.5%(截至2020年),下辖19个乡镇(含街道)、224个行政村(含社区),2012年被列为国家级贫困县,2020年脱贫摘帽。

近二十年来,房地产业的快速扩张成为中国社会经济发展进程中最引人注目的现象之一。房地产业虽然在中国的经济增长中发挥了重要作用,但也使无数人花掉毕生积蓄成为房奴。PY县是一个经济较为落后的农业大县,属于典型的传统农区。全县大部分人口从事家庭农业和外出务工,2019年的人均GDP仅为17 748元,远低于当时70 892元的全国平均水平。2010年以来,PY县的房地产业迅猛发展。近十年来,该县的房地产开发商数量从最初的11家猛增至29家,新建住房面积从2010年的138 494平方米增至2019年的1293 765平方米。②从2011年到2020年,该县城区的商品房销售数量增长了10倍,价格也不断飙升。

到目前为止,很多人认为房地产的迅猛发展是一种城市问题和经济问题。在现有文献中,很少有研究房地产在中国传统农区急剧扩张的原因,以及它是如何彻底重塑农村家庭社会再生产的。因此,笔者选取了中部地区这样一个典型的农业大县作为研究对象,通过考察该县农村家庭参与房地产市场的原因和影响,进一步探明中国传统农区房地产繁荣背后的政治经济逻辑,以及它如何冲击农村的社会再生产。

为做好此项研究,笔者对PY县11个乡镇的990个农村家庭进行了为期9个月的实地调查。选取研究对象的原则如下:一是广覆盖,PY县的11个农村乡镇都涉及并有相关案例,以提升研究结论的整体有效性。二是抓典型,每个乡镇按经济发展水平选3个行政村,即上等村、中等村和下等村各一个,合计调研33个村;每个村按富裕程度选30个农村家庭,即上等户、中等户和下等户各10个,合计共调查990个家庭。为了观察参与县城房地产市场④的农村家庭如何在分离的社会空间完成不同的再生产任务,笔者往返于农村和县城之间进行采访和民族志研究。另外,还对当地官员和房地产经纪人进行了访谈,以追踪PY县过去十年的住房和教育政策。

四、研究结果

首先分析迫使PY县农村家庭在县城买房导致社会再生产的关键环节商品化的原因,然后研究商品化加剧的直接后果,最后探究商品化如何引发连锁反应并导致相互关联的再生产机构出现危机。

(一)社会再生产关键环节的商品化

1.农村基础教育商品化

教育是社会再生产的重要环节之一,应坚持非商品化原则。然而,资本正在借权力之手从两个方面将PY县的农村基础教育商品化并从中牟利:一是农村教育资源向县城集中;二是PY县把学区住房作为就读县城公立学校的前置条件。

(1)县城学校成为农村孩子上学的最佳选择。中国县域的行政架构一般分为村(庄)、乡(镇)、县三级。其中,村庄在底部,乡镇在中间,县城位于金字塔的顶端,当地最好的教育资源一般都集中在这里。⑤在这种社会结构下,农村家长把孩子送往县城的现象十分普遍。Jacka在河南中部的田野调查表明,有远见的父母为了让孩子接受更好的教育,更愿意把孩子送进县城学校。父母希望孩子向上流动(即实现阶层跨越)的渴望已经成为农村变迁的主要驱动力,并影响了农村家庭的再生产活动。类似的情况也在PY县存在。在调研中发现,由于很多家长担心农村学校的教育质量不高(见表1),330个小学适龄儿童中有62%(206个儿童)在县城的学校(公办或民办)上学,少部分在父母工作地上学(有124个儿童,全部为民办学校)。PY县YH镇A村的一位村民说:“他们都说村里和县里的教师是平均分配的,但事实并非如此。村里教育较差。我孙子上的学校虽然不是城里最好的,但是学校下午6点才放学。你知道村里孩子什么时候放学吗?下午4点!一天就差两个小时!”

让孩子进城上学也源于家长对孩子培养观念的转变。为了让孩子“出人头地”,较有远见的农村家庭从一开始就选择了县城的学校,甚至已经为孩子谋划好了上大学和读研的求学之路,而那些直到初中才把孩子送到县城的家长,则更多是出于“被甩在后面”的恐惧。通过自己的外出务工经历,农村家长见证了中国社会的快速变化,他们深刻认识到知识的重要性,认为中学教育是孩子成长的基本和必要组成部分,如果孩子仅靠出卖自己的劳动力则无法在未来竞争激烈的社会中立足。在采访中,家长们反复强调,无论如何也要让孩子上到高中,否则以后连看大门的机会都没有。因此,为了孩子接受良好的教育而在县城买房不仅代表农村社会底层向上流动的梦想,也是家长面对现实的无奈选择。SQ镇某村村民老马表达了这种无奈:“以前附近还有初中可上,但现在都关闭了。现在让孩子上学太难了,要么上县民办学校,要么上县公立学校,没有别的选择。我们不能什么都不做,这是为了孩子的前途。”

父母观念的转变只是促使农村家庭做出让孩子在县城上学的动因之一,教育政策起到更重要的作用。农村孩子到县城上学本来就比较困难,农村教育资源从乡镇到县城的转移,进一步导致县域初中教育格局在过去15年中发生了重大变化。[20]2009年至2021年,PY县县城学校的数量从14所增加到23所,而11个乡镇的学校总数从69所减少到41所;县城学校一直在扩大招生规模,而乡镇学校的规模却一直缩小。例如,2015年之前DHD镇曾经有三所初中,之后两个被关闭只剩下一个,仅剩一所学校的在校生人数也一直在下降。2011年至2020年,尽管该镇的人口从33 000人增加到35 400人,但该校的在校生人数却从580人减少到500人左右。2021年,该校七年级的入学人数为160人;而PY县第一初中却招收了1370名七年级学生,学生总数达4000人。⑥县域教育资源向县城集中的另一个后果是PY县各乡镇初中多年来一直资金不足,优秀的教师和学生大量流失。正如MW镇一位干部所抱怨,“只要乡镇学校有好学生,县里的学校就会想办法把这个学生挖走”,进而导致乡镇学校教育质量持续下降,近年来PY县只有25%—35%的乡镇初中毕业生能够升入高中。相比之下,最差的县城公立初中的中考升学率也有50%,最好的两所初中的升学率高达70%以上。总之,乡镇和县城初中学校分布的日益不均衡以及不同的升学前景,让很多家长认为送孩子到县城上初中是孩子走向成功的最好选择。

在调研中发现,13—15岁初中年龄段的大多数孩子(619人中有452人)在县城初中上学(见表1),只有部分家庭经济条件较差的学生在乡镇公立学校上学;PY县县城初中学生人数在全县初中学生总人数的占比从2009年的36.97%上升到2021年的58.41%。初中教育资源及教育质量的不平衡,严重限制了农村家长的选择。

(2)通过买房上学。据了解,2015年之前PY县农村家长通过缴纳一笔借读费,就可以让自己的孩子进入县城公办学校就读。2015年PY县政府宣布,今后子女在县城公办学校就读并取得学籍,父母就必须在指定的学区同时拥有住房和户口,⑦将优质教育机会锁定在县城特定学区空间和较高阶层群体内部。[21]尽管官方名义上的目标是提高教育质量,但此政策实际上给县城房地产项目创造了需求。

这样的教育政策并非PY县独有,许多地方都曾利用学区房来支持当地房地产发展。对PY县政府来说,房地产对当地GDP增长和财政收入至关重要,提振房价有助于吸引更多开发商,维持土地财政。然而,这一政策让地方政府和开发商受益的同时,却给农村家庭带来了沉重负担。由于农村家长无法通过支付借读费的方式让孩子在县城就读,因此他们被迫购买县城商品房。这导致在县城上学依赖于一种商品,农村儿童受教育权的商品化程度不断提高,严重违背了教育的公益属性和非商品化原则。[22]即使那些孩子还没上初中的家长也无法摆脱这种教育压力。比如,GL镇A村董大爷的子女在广东务工,他的孙子即将上初中但没有广东户口和学籍,按政策规定无法在那里参加中考,因此这家人正计划尽快借钱买一套县城学区房。对农村家庭而言,以教育公平为目的学区房政策却在某种意义上推动了基础教育的商品化。

(3)看得见的手:社会再生产驱动的资本积累。由于学区房政策,县政府与某些开发商之间存在一定的合作关系。据调查,县政府某些官员有时会把学区计划提前透露给关系良好或有影响力的开发商。对于那些没有建在学区的商品房,县政府会通过扩建现有的公办学校(包括建立新校区)来促进其销售。

然而,并不是所有的开发商都能得到这种支持,不在学区范围的房地产开发商试图利用农村家长对教育的焦虑来销售房子。比如,他们常常使用虚假广告或做出空洞的承诺来诱骗家长买房。2017年至2021年间,因为买房家长发现孩子无法到开发商承诺的学校就读,该县至少有5家开发商因误导性广告被起诉。另外,即使家长在指定的学区购买了房子,学校仍有可能拒绝录取他们的孩子,因为公办学校的招生名额受到政府的严格控制。新的教育政策规定,学生只有同时满足两个条件才能入学:一是父母在该学区拥有房产;二是学校的录取名额有空缺。因此,拥有学区住房是孩子进入县城公办学校就读的前提条件。

总之,在学区房政策背景下,由于农村教育资源不断向城市集中,并将在县城上学机会与购买学区房挂钩,迫使农村家庭进入县城房地产市场,房地产开发商利用农村家庭对高质量教育资源的需求来积累资本。县域基础教育虽然在形式上是一种非商品化的公共产品,对于农村家庭而言却日益成为一种事实上的商品。

2.婚姻的商品化

婚姻目前仍然是农村家庭世代繁衍最普遍的一种社会再生产制度。长期以来,在重男轻女思想和独生子女政策影响下,一些农村地区的性别比例严重失衡(男多女少),男性的择偶变得日益艰难。这导致彩礼不断上涨,并迫使农村家庭购买昂贵的商品房以提高男性在婚姻市场中的竞争力。这些因素共同推动了农村婚姻的商品化和县城房地产市场的繁荣。

(1)性别比例失衡。20世纪90年代初,国家实施严格的独生子女政策。在男权文化浓厚的传统农区(如PY县),农村家庭重男轻女思想根深蒂固。据PY县LT镇C村63岁的邓某回忆,政府对生育的控制在20世纪90年代最严格,但控制越严格,村民们就越想要男孩,因为按当地传统只有生了儿子才算后继有人并能在晚年得到照顾。这种“至少要一个儿子”的生育观以及河南省允许第一胎是女孩的农村夫妇可以生第二个孩子的政策,改变了20世纪90年代以来的出生性别比,使得二胎的男女比例严重失衡。此外,由于各级政府普遍对超生户进行严厉处罚,许多夫妇如果头胎是儿子就不再生育了,这进一步减少了女性的数量。因此,20世纪90年代初成为当地人口结构的分水岭。与1989年之前出生的年龄段相比,PY县20世纪90年代和21世纪前十年出生的年龄段(2019年年龄在10岁至30岁之间)的男女性别比出现了惊人的倾斜。而性别比例失衡使得PY县农村地区适婚男性娶妻难的现象颇为广泛。[23]197在PY县,婚姻一直是家庭社会地位和声望的显著标志之一,[24]25这使得适婚男性为了娶妻不得不投入更多的物质资源(尤其是在彩礼和买房方面),以此抬高了当地男性进入婚姻市场的门槛。

(2)彩礼日益高涨。近些年来,彩礼在我国部分农村地区婚姻关系的缔结中极为重要,[25]189谈妥彩礼是农村婚姻成功的第一个关键步骤。有女儿的父母以及女方本人都充分意识到女方在婚姻中讨价还价的强势地位,所以经常要求高价彩礼,以赢得其他村民眼中的“面子”[26]。正如PY县WJ镇A村的一位村民所说:“村里家家户户都在和别人竞争彩礼!如果有一家收到了很高的彩礼,消息一旦传出去,其他女方家庭也会索要同样的钱,甚至更高。这就是彩礼不断上涨的原因。”高昂的彩礼成为PY县各个村庄日常八卦的话题之一。在过去几年里,一些村庄彩礼的金额从10万元增加到20万元起步。按当地习俗,支付彩礼被认为是父母的责任,这已经成为父母焦虑甚至家庭代际矛盾的一个重要来源。PY县GYD镇A村61岁的黄某说:“几年前我儿子结婚的时候,彩礼没那么高,花了10万元左右。去年,在隔壁的YC镇,有一户人家竟付了42万!我们从哪里可以弄到这么多钱呀?只能借。你总不能让儿子打光棍吧。如果他找不到老婆,会和你吵架,觉得你没用。”

PY县很多农村父母不得不用尽全部积蓄来支付飞涨的彩礼,但光靠有限的积蓄是远远不够的,他们还被迫向亲朋好友借钱,甚至借高利贷。SLL乡党委书记刘某介绍了他们乡的一个案例。一个家庭借了30万元高利贷给儿子结婚,儿子成婚后还不上债,催债者天天到家逼债,结果一家人流落他乡至今不敢回家。由于40—50岁的农村父母承担了大部分彩礼,所以给儿子娶亲往往意味着他们余生都要还债。YHM乡A村洪某说:“老人的全部积蓄都花在了儿子的彩礼上。儿子结婚时,我们借钱,到时候还债的也是我们。因此,家里又重新陷入贫困,村里有儿子的家庭几乎都是这样”。他的话很好地反映了这部分中老年村民的困境。

虽然有两个孩子(特指一男一女)的父母有时会用女儿的彩礼来支付儿子的婚礼费用,但这往往不符合当地“常礼”,也不能明显减轻他们的经济负担。首先,根据当地的传统,只有新娘才可以支配彩礼。她可能会把其中的一部分作为储蓄或应急基金,但在大多数情况下,彩礼的很大一部分会进入消费市场被用来购买家具和电器等生活用品。因此,为儿子结婚使用女儿的彩礼,需要父母和女儿之间协商,双方之间存在利益冲突。此外,很多村民认为,只有“不体面”或“贪婪”的父母才会用女儿的彩礼为儿子办婚礼,被嘲笑和批评的风险阻止了家长挪用女儿的彩礼。

(3)县城买房成为婚姻的入场券。在PY县,要想在竞争激烈的婚姻市场上取得成功,不仅需要支付彩礼,还需要在县城拥有住房,是否在县城有房已经成为衡量PY县农村家庭在婚姻市场上竞争力的重要指标之一,更是争取婚姻机会的重要筹码。YHM乡B村的一位村民说:“如果你没有房子,媒婆就不会上门。”当地一位房地产销售人员对这种情况做了总结:“县城99%的房子(原县城居民除外)都是农村家庭为了孩子的教育和结婚买的。不然,人们为什么会买呢?它们几乎没有投资价值。”因此,父母别无选择,只能花重金给儿子在县城买房。最近为未婚儿子(23岁)买了房子的老马(LWG乡B村村民)感叹道:“我知道他暂时还不会结婚。但至少需要尽我们父母的一份力。”

为了满足拥有住房这一普遍的婚姻硬性要求,有儿子的农村家庭可以购买县城商品房,也可以在乡村建造住宅。虽然后者过去更为常见,[27]57但现在已经“过时”了,准新娘对县城商品房的需求越来越大。除了让孩子进入公办学校接受教育和方便女方照顾孩子等因素外,购买县城房子的家庭还提高了在村庄中的地位,因为村民们认为购买县城房子是家庭富裕和成功向社会上层流动的标志。而建造乡村房屋已成为吸引力较低的选择,是农村经济条件较差家庭的无奈选择,稍微有点经济实力的家庭都会在县城甚至市里买房。这种对住房的等级偏好直接转化为婚姻市场的竞争力,买不起县城房子的男性成功择偶的概率很低。最近为儿子重建了村里房子的贾某(XD乡C村村民)抱怨说:“现在如果没有房子,谁会嫁给你呢!即使在村里盖了房子,我们还是担心女方不满意。现在,几乎所有女孩都要求男方至少在县城有房。”婚姻对房子的需求将村民推向了县城房地产市场,进一步推高了当地的房价,反过来又给农村家庭带来更沉重的负担,造成人财物情的深度透支。[28]143已经把所有积蓄花在彩礼上的农村父母必须进一步借钱来帮助他们的儿子支付一套县城房子的首付款,新婚夫妇结婚后也要背上10 —20年的银行贷款。

婚姻市场的底层是经济状况较差的农村贫困家庭,为了儿子结婚,父母只能勉强负担建造乡村房屋的费用。在PY县农村,一栋普通两层楼房的建造成本大约是25万元(包括建筑材料和用工,不含装修)。尽管这只是该县商品房价格的一半或三分之二,但很少有贫困户能够支付全部费用。和在县城买房的村民一样,他们也要向亲戚朋友大量借款。比如,LWG乡B村的薛某(以务农为主,偶尔打点零工,经济上属于下等户)虽建好了房子,但付出的代价是无力偿还的债务和重新陷入贫困的家庭。贫困家庭无力购买县里的房子,但也必须自己盖房子,他们的沉重负债表明:拥有住房的压力已经传递到了农村社会的底层,婚姻商品化影响深远。

值得注意的是,即便女性在婚姻市场中处于强势地位,但这并不一定能真正提高女性的社会地位。相反,有时农村女性往往被视为“有价值的商品”,容易在当地婚姻市场上被定价、讨价还价和交易。[29]此外,结婚带来的沉重经济负担和债务往往会导致公婆对儿媳产生不满并影响家庭和睦,在调研中发现有13个农村家庭因此关系紧张。

(二)商品化加剧的直接后果

1.农村女性劳动力的流失

农村教育和婚姻商品化的一个直接后果是女性劳动力从村庄大量流失。妇女在农村的社会再生产过程中通常发挥重要作用,包括家庭小规模生产、家务劳动和照顾幼儿、体弱的老人和病人等,[30]然而近些年这种情况正在不断变化。在接受采访的990个家庭中,有210个年轻母亲(大多在县城兼职)在城里照顾孩子(主要是小学生),只是偶尔回村里看看老人。因此,虽然农村妇女作为照顾者的性别角色变化不大,但她们已不在村里从事社会再生产工作。

即使是孩子在乡村幼儿园和小学上学的家庭,留在村里照顾家庭的也不是儿媳,而是五六十岁的公婆。由于担心子女教育和未来婚姻的高昂成本,大多数有工作能力的年轻母亲会尽快外出务工挣钱。YHM乡A村的马姐说:“我不能蹲在村里只种地、照顾孩子。那样的话,我就赚不到钱了。当我儿子六个月大的时候,我就离开了村子外出务工,因为需要用钱的地方太多了。”因此,祖父母承担了照顾留守儿童的任务,包括提供食物、小额零用钱、医疗费用以及接送孩子上下学。

由此可见,农村年轻女性在家务农、承担照顾孩子和赡养老人责任的旧模式,正在被一种新的模式所取代,[31]儿媳的再生产劳动在空间上被重新安置,并且更多地集中在最年轻的一代身上。LT镇B村的张奶奶说:“以前,男人出去工作,女人留下来种地、带孩子。现在能工作的女人都不愿意留下来了。她们要么外出工作,要么在县城照顾孩子。”

2.农村家庭负债累累

农村教育和婚姻日益商品化的另一个直接后果是家庭的普遍负债。截至2021年底,接受调查的990户家庭中有693户在过去5年里购买了县城商品房或在村里自建房屋,这些家庭大都负债累累。另有41户计划通过借钱购买商品房以进入县城的公立学校。

近些年,由于买房和结婚,PY县农村的社会再生产成本飙升。2021年,该县一套普通商品房的平均价格为57.3万元,购房者需首付30%(17.19万元),再加上20万元彩礼,一个家庭一次性支付的彩礼和购房费用通常在40万元(不含购房首付外贷款和结婚等其他费用)。而2021年PY县的人均GDP仅为16 036元,收入和再生产成本之间差距巨大,这意味着如果不借款,大多数家庭根本无法支付这笔巨额费用。尽管中国的农村家庭对债务并不陌生,尤其是在婚姻方面,但县城买房却使农村家庭负担增加了数倍,有些家庭不得不通过借新债来还旧债。

教育和婚姻的商品化使很多农村家庭耗尽其所有的劳动力和储蓄。父母将几乎全部收入用于偿还银行贷款和支付孩子的教育费用,这导致赡养老人的费用所剩无几。祖父母用他们所有的积蓄来最大限度地提高儿孙辈结婚和接受教育的机会,但自己却得不到应有的照料。这些变化引发了一系列连锁反应,严重影响了另外两个关键的社会再生产环节——养老和育儿,并破坏了PY县农村(包括中国许多类似村庄)原有的社会再生产模式。

(三)相互关联的再生产危机

1.老人赡养的缺失

沉重的债务和女性劳动力的流失正在瓦解农村传统的养老体系。由于长年辛苦劳作,被调查的家庭中55岁以上的村民几乎都存在健康问题。由于儿媳和儿子外出务工或迁居县城,村里老年人不得不自力更生。WJD镇C村六七十岁的老人为了获得常规药物治疗,每个月需要自己去距离村子9公里的乡镇医院。即使老人突发疾病,年轻的家庭成员也可能无法及时提供帮助。例如,GL镇A村78岁的洪某在2019年患上了严重的肺炎,由于身边没有亲人,他不得不自己去医院治疗。在住院的两周时间里,洪某的孩子们只进行了两次短暂的探视。在接受调查的990个家庭中,只有20个家庭的老人有年轻成员照顾。

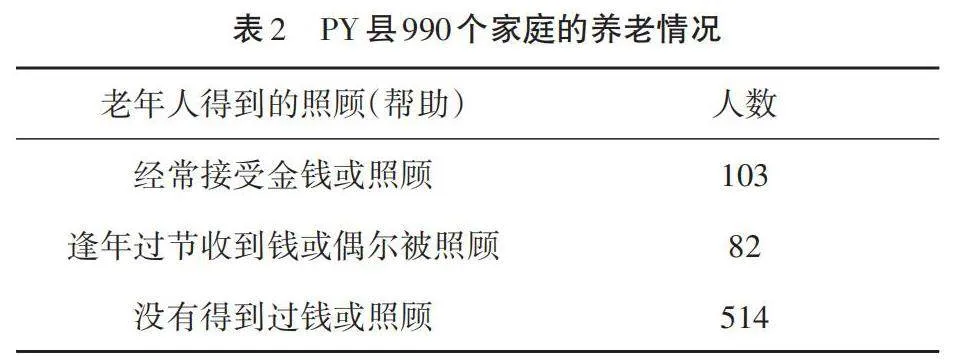

除了缺乏照顾外,老年人获得的经济资助也很微薄。DHD镇A村董某的家庭就是一个典型的例子。已近不惑之年的董某夫妇在浙江打工,他们23岁的儿子结婚后带着两个年幼的孩子在广东打工,只留下董某80多岁的父母在农村老家生活。当被问及他们已婚儿子是否给他们寄过钱时,董某回答说:“他的收入还不够养活老婆孩子呢,一分钱都存不下来!有时他还向我们借钱。我们六七十年代出生的人压力太大了。现在我有病,每天都需要吃药。医生要求我休息,但我不敢,我必须工作。”虽然董某和妻子一年到头都在不停地工作,但收入还是很有限,仅能帮助儿子。当被问及对八旬父母的赡养问题时,董某拿出手机,展示了他和妻子仍在支付的64 000元银行贷款,因为他们最近重建了村里的房子。沉默一会儿后他无奈地说:“我们现在只能勉强维持生计,如果有钱我们会给老人一些。他们也从不向我们要钱,而我们根本没有能力照顾他们。”董某的情况在PY县许多农村家庭中普遍存在。在自身负债的情况下,面对赡养老人和养育孩子的艰难选择,大多数村民选择了后者。另一个例子来自SQ镇B村47岁的温某,他说:“我不是一个好儿子。我很少给妈妈钱,过年时可能只给几百元。现在我必须为自己着想,我的老婆和孩子都需要钱,我的工作不稳定,可能在一两年内失业。”据调研统计,只有少部分老年村民得到了年轻家庭成员的帮助(如表2所示)。

那些仍然可以工作的老年村民仍然从事农业或简单工作,除满足自身需求外还尽力偿还儿子结婚所欠下的债务。例如,LT镇A村61岁的洪某一直靠种地生活并做一些零工来偿还债务。他说:“我们老年人还能指望什么?除非我们真的不能动了(即丧失劳动能力),否则我们不会向孩子伸手要钱。儿子有他的家庭,即使他给了钱,那点钱又有什么用呢?”洪某的10亩地是他和妻子唯一的收入来源,他打算尽可能长期耕种。对于PY县很多老年村民来说,他们唯一的收入是河南省政府为60岁以上的老年村民提供的每月120元的养老金,⑨这一点钱只能勉强填饱肚子。因此,许多老年人不得不忍受贫困,把消费压缩至最低水平(仅能生存)。

虽然像洪某这样的中老年农民仍然可以依靠种地生活,但村里年轻女性劳动力的流失严重影响了农村发展,因为施肥、除草、灌溉、收获和出售粮食还需要健康的劳动力。过去这些工作通常由儿媳来完成,没有他们的参与老年村民往往无法独立完成这些工作。例如,SZL乡B村的王阿姨以前种小麦,然而当儿媳为了还债于2020年外出务工时,她便无法独自收割,只能眼睁睁看着自己种的庄稼在地里烂掉。许多老年村民为了不让土地撂荒不得不把自己的土地交给亲戚继续耕种。因此,年轻女性的离开可能会显著减少老年村民的收入,不利于农村的可持续发展。

缺乏年轻家庭成员的照料和经济资助成为部分农村老人不得不面对的现实,尽管他们为一辈子辛勤劳动和付出换来如此微薄的回报感到很难过,但为了子女也不得不接受这种“令人不愉快但不可避免”的现实。“养儿防老”这句老话在部分农村已经失去了意义,因此,农村代际关系紧张的现象较为普遍。YF镇A村连某对儿子的抱怨代表了老人普遍的感受:“如果他们不给我(钱),我就不会问。这完全取决于他们的良心。我年轻的时候为他们做了很多。他们把孩子丢给我就出去打工了,从不问我的情况。他们只有在需要帮助的时候才会想起你。”

2.农村人口大跌

婚姻和教育的高昂成本正在迫使PY县农村的年轻夫妇少生孩子,这使得家庭的生物繁殖面临巨大压力,并导致当地出生率大幅下降。例如,WZ镇B村29岁的杨某只有一个儿子,当被问及是否还要二胎时,他说:“如果第二胎还是男孩怎么办?都说城市养孩子成本很高,但现在农村也不低。如果是个男孩,我还要给他买一辆车和一套房子,养不起呀!”

与杨某一样,大多数农村夫妇都觉得养不起两个以上的孩子,他们宁愿把有限的资源集中在一两个孩子身上,这些担忧和压力导致了PY县农村出生率的下降。在接受调查的990户家庭中,7—12岁的孩子有823人,13—18岁的孩子有809人。然而,0—6岁的孩子只有615人(见表1),只有7对夫妇有3个以上10岁以下的孩子。

从PY全县范围来看,情况也大致相似。2015年计划生育政策全国放开,PY县全年新生儿数量达到35 197人的峰值,但此后迅速下降,2021年只有16 880名新生儿,这一数字只是2015年的47.9%。相比之下,育龄妇女人数在2014—2019年仅下降5.34%,2016 —2021年下降7.9%。出生率的急剧下降与县城房地产市场的全面起飞几乎同时发生。

高昂的再生产成本一定程度上削弱了传统的重男轻女观念。10 —14岁年龄段达到峰值后,PY县的人口性别比在过去十年有所下降。PY县的很多村庄流传着对某些“不幸家庭”(特指两个以上儿子的家庭)的揶揄和调侃,“那些有两个儿子的父母每天一醒来就开始发愁。即使是有两个女儿的父母,由于担心生儿子也不敢再生孩子了。以前,我们重男轻女,现在情况正好相反”“没有人敢再要孩子了。要是生个女儿就好了。前几天听说附近村子一对夫妇生了第三个儿子,他们想把孩子送人也没有人敢收养”。村民的日常对话表明,由于抚养女儿的成本远低于儿子,农村重男轻女的观念很大程度得到改变。还有一种可能是很多父母将女儿视为更具吸引力的商品。教育和婚姻的商品化与中国农村根深蒂固的男权文化之间的关系,有待进一步的研究。

五、结论与反思

本文聚焦农村社会再生产和资本积累之间的关系,以河南PY县作为典型案例,深度剖析了近年来资本扩张是如何逐步破坏中国农村的社会再生产以及带来的不良后果。

研究发现,近年来在资本的“侵蚀”和权力之手的帮衬下,PY县农村一些社会再生产关键环节——教育和婚姻——已经逐步商品化,成为房地产开发商牟利的工具和资本积累的来源。一方面,农村基础教育日益商品化。农村教育资源向县城集中的客观现实以及把上学机会与房地产强制挂钩的学区房政策(即能否就读县城公立学校取决于父母在学区是否有房子),迫使广大农村家庭为了孩子教育而进入县城房地产市场。结果导致该县基础教育虽然在形式上是一种非商品化的公共产品,但实际上已成为一种商品,本应是低成本、公益性、普惠性的农村基础教育,最后却成为房地产开发商赚钱的工具。另一方面,农村婚姻也日益商品化。长期的独生子女政策导致PY县农村男女比例严重失调,从而使农村婚姻市场竞争日趋激烈。在这种情况下,县城购房成为婚姻的入场券和重要筹码,要想在婚姻市场上胜出的男性,不仅需要支付高昂彩礼,还要在县城拥有住房。当房产成为婚姻的前置条件,婚姻也就具备了商品的属性,从而被开发商裹挟和利用。农村社会再生产的关键环节被资本“侵蚀”且日益商品化,虽然推动了PY县房地产的繁荣,但也带来了一些不容忽视的负面影响:首先,女性劳动力从村庄大量流失。社会再生产的日益商品化给农村家庭带来巨大而持续的经济压力,迫使曾经维持农村家庭正常运行的女性劳动力外出谋生。其次,很多农村家庭负债累累。教育和婚姻已经成为一种价格高昂的商品,导致许多家庭为此负债。再次,教育和婚姻的商品化导致了农村社会再生产出现重大危机:一是农村老年人的代际照料和经济资助的缺失,很多农村老人赡养问题堪忧,面临无人照顾的窘境;二是农村人口急剧下降,高昂的生育成本让农村家庭“不敢”多生孩子。这种危机表明中国传统农区的农村家庭社会再生产空间正在受到两方面的挤压:一是农村正在失去社会再生产中的关键作用,生产廉价劳动力、商品化程度较低的农村社会再生产空间正在缩小;二是农村的部分社会再生产向城市迁移的成本高昂、代价巨大,但农村家庭却别无选择。

农村的社会再生产危机促使我们不得不反思社会再生产和资本积累之间的关系。市场经济隐含着一种根深蒂固的社会再生产危机或矛盾:一方面,社会再生产是资本持续积累的必要条件;另一方面,资本无限积累的倾向往往会破坏其所依赖的社会再生产过程,而这种破坏最终将损害资本的长期积累。换言之,资本既需要社会再生产又在破坏社会再生产,最终对资本产生了反噬效应。PY县的案例印证了这个观点:县城房地产的繁荣既受益于农村关键再生产环节的商品化,同时又使农村再生产不可持续。教育和婚姻的商品化,虽然在一定程度上推动了PY县房地产的繁荣和经济的增长,但也付出了巨大的代价,导致生育率下降和老年人得不到赡养等问题出现,使得农村的社会再生产不可持续,反过来必然影响PY县未来经济的可持续发展。因此,资本对农村再生产体系的“侵蚀”,虽然可以获得短期的利益,但却丢掉了未来,损害了长期利益,最后导致反噬效应。资本扩张对PY县农村社会再生产带来的冲击具有一定代表性。这些年,中国房地产高歌猛进,在推动经济发展的同时也带来了严重的社会再生产危机,导致很多家庭债台高筑,结婚、教育和养老成本高企,更令人忧心的是高房价让全民不敢多生孩子,中国人口从2022年开始出现负增长,社会再生产已经出现严重的问题和危机。这种再生产危机可能导致中国经济产生系统性危机:一方面,生育成本的激增和农村出生率的急剧下降会显著减少廉价劳动力的持续供应,从而削弱中国经济发展至关重要的劳动密集型产业和服务业的竞争力;另一方面,之前经济出现危机时,我们能够利用农村人口的巨大的消费能力来降低冲击,因为农村庞大的人口和强大的购买力可以吸纳市场上的过剩产品。[32]233然而目前农村人口增长率的下降和农村家庭债务的不断增加,将极大削弱农村未来的消费能力。这导致在面对未来的经济风险时,中国另一个“应急通道”可能无法启用(或已遭破坏)。最终,社会再生产危机将会限制资本的持续积累,并可能成为制约中国经济持续健康发展的不利因素。

总之,任何一个社会再生产遭到破坏的社会都不可能长久存在。无偿的社会再生产活动对有偿工作的存在、剩余价值的积累以及市场经济本身的运行是必要的。如果没有家务、育儿、教育、情感关怀等一系列社会再生产活动,经济活动就不可能有效进行。农村家庭现代性转型建立在扩大化家庭再生产的基础之上。[33]社会再生产活动有助于产生新一代劳动力,补充现有劳动力,以及维持经济社会的可持续发展。因此,社会再生产是实现经济生产的必要条件。然而,当资本扩大积累的贪欲脱离其社会基础并转而破坏社会再生产的过程时,社会再生产和资本积累的矛盾就变得尖锐起来。在这种情况下,经济生产的逻辑便会凌驾于(或压倒)社会再生产的逻辑,进而破坏资本所依赖的社会再生产过程,损害维持长期积累所需要的社会能力,即资本的积累破坏了维持自身生存的必要条件,导致反噬——“吃掉了自己的尾巴”。

注 释:

①为保护受访者、资料提供者的隐私,本文对涉及的地名、人名全部做匿名化处理,以字母称之.

②数据来源于2009—2020年PY县统计年鉴.

③笔者理解的“社会再生产”定义如下:社会再生产的核心是生育和社会化年轻人,照顾老人、维持家庭、建立社区和维持社会合作也是这一过程中的重要内容。并且,大部分(尽管不是全部)这类活动都发生在市场之外——在家里、社区、民间社团、非正式网络和公共机构(如学校)等,而且采取雇佣劳动的形式相对较少,大多是无偿劳动.

④本文所研究的县房地产市场特指PY县城区范围内的房地产.

⑤像PY县这样的农业县,县城主要是一个行政中心,几乎没有工业.

⑥数据来自2022年8月的学校和政府网站.

⑦PY县2015年幼儿园、小学和初中学生入学计划.

⑧2021年3月《PY县政府关于学区问题的批复》。在这种情况下,家长可能会选择家乡的民办学校或乡镇公办学校,但两者都不太可能满足其最低教育需求.

⑨即政府发放的农村60岁以上村民养老综合补贴.

⑩笔者在此只是强调商品化加剧的影响,并未忽视其他因素影响,支持进行更多的研究来寻找农村生育率下降的原因.

参考文献:

[1]VOGEL L.Marxism and the oppression of women:toward a unitary theory[M].New Jersey:Rutgers University Press,1983.

[2]JACKA T.Translocal family reproduction and agrarian change in China: a new analytical framework[J].The Journal of Peasant Studies,2018(7):1341-1359.

[3]RAO S.Beyond the coronavirus:understanding crises of social reproduction[J].Global Labour Journal,2021(1):39-53.

[4]方亮.我国农村劳动力转移时空分异及趋势预测[J].南昌航空大学学报(社会科学版),2022(3):91-97.

[5]ZHANG Q F.Rural households’social reproduction in China’s agrarian transition:wage employment and family farming[M].New York:Routledge,2015.

[6]YE J.Left-behind elderly:shouldering a disproportionate share of production and reproduction in supporting China’s industrial development[J].The Journal of Peasant Studies,2017(5):971-999.

[7]CHUANG J.Factory girls after the factory:female return migrations in rural China[J].Gender and Society,2016(3):467-489.

[8]MURPHY R.The children of China’s great migration[M].Cambridge:Cambridge University Press,2020.

[9]ANDREAS J.Hukou and land:market reform and rural displacement in China[J].The Journal of Peasant Studies,2016(4):798-827.

[10]范云霞.陪孩子考大学:社会再生产视野下高考陪读母亲的照料劳动[J].苏州大学学报(教育科学版),2023(2):109-118.

[11]MEILLASSOUX C.From reproduction to production:a Marxist approach to economic anthropology[J].Economy and Society,1972(1):93-105.

[12]FERGUSON S.Introduction:special issue on social reproduction[J].Historical Materialism,2016(2):25-37.

[13]FINE B,SAAD-FILHO A.Marx’s Capital[M].London:Pluto Press,2016.

[14]LASLETT B,BREMMER J.Gender and social reproduction: historical perspectives[J].Annual Review of Sociology,1989(1):381-404.

[15]李连波.国外政治经济学最新研究述论(2022)[J].当代经济研究,2023(11):59-74.

[16]BAKKER I,SILVEY R. In beyond states and markets:the challenges of social reproduction[M].New York:Routledge,2008.

[17]BHATTACHARYA T.Social reproduction theory:remapping class,recentering oppression[M].London:Pluto Press,2017.

[18]PICCHIO A.Social reproduction:the political economy of the labour market[M].Cambridge:Cambridge University Press,1992.

[19]FRASER N.Contradictions of capital and care[J].New Left Review,2016(6):99-117.

[20]DING Y.Why have some local governments closed more rural schools than others?[J].China Economics of Education Review,2016(4):3-34.

(参考文献[21]—[33]省略,有需要可联系索取)

责任编校:李曙光,马小军

The Impact of Capital Expansion on Rural Social Reproduction:Based on

the Investigation and Analysis of a Large Agricultural County in Central Plains

LIU Xuyang

( Henan Academy of Social Sciences, Zhengzhou 451464, China )

Abstract: How to properly deal with the relationship between social reproduction and capital accumulation is a major issue of the times. Taking PY County in Henan Province as a typical case, this paper deeply analyzes how capital expansion has gradually destroyed the social reproduction system in rural China in recent years and the adverse consequences. The study found that in the past decade,due to the massive expansion of capital and the assistance of local government, two key social reproduction institutions in rural PY County-education and marriage-have been gradually commoditized, becoming tools for capital profit and sources of accumulation. The commodification of education and marriage forced rural families to participate in the real estate market, which, while driving the big boom in the real estate market in PY County, put enormous economic pressure on rural families, triggered a large outflow of rural female labor force, and left many rural families with heavy debts. The result has been an adverse impact on two other institutions of social reproduction: a breakdown in care and financial support for the elderly, and a sharp decline in the rural birth rate. This means that the social space in rural China, where a farming family can reproduce its population in a low-cost, relatively non-commoditized way, is disappearing.

Key words: capital;rural area;social reproduction;crisis