智慧图书馆多模态资源融合的专题知识服务模式研究

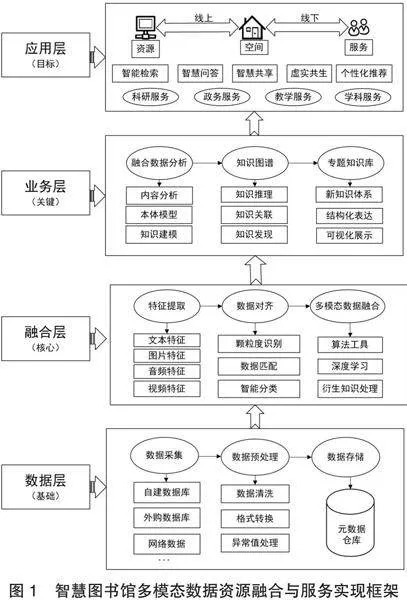

摘 要:多模态资源融合赋能专题知识服务,对提升智慧图书馆服务水平具有重要意义。文章基于多模态数据资源融合的相关研究与发展现状,从数据层、融合层、业务层、应用层构建了智慧图书馆多模态数据资源融合与服务的实现框架。结合广西壮族自治区桂林图书馆“古运河·灵渠”专题知识服务案例,探讨了智慧图书馆利用多模态资源融合实现专题知识服务的发展路径。

关键词:多模态资源融合;智慧图书馆;专题知识服务

中图分类号:G252 文献标识码:A

Research on Thematic Knowledge Service Mode of Multimodal Resources Fusion in Smart Libraries: The "Ancient Canal · Ling Qu" Thematic Knowledge Service Practice of Guilin Library in Guangxi

Abstract Multimodal resources fusion plays a crucial role in enhancing the service level of smart libraries. This study, based on the current research and development status of multimodal data resource fusion, constructs an implementation framework for the integration and service of multimodal data resources in smart libraries. This framework is developed across four layers: data, fusion, business, and application. By examining the case of the "Ancient Canal · Ling Qu" thematic knowledge service at Guilin Library in Guangxi, this paper explores the developmental pathways for utilizing multimodal resources fusion to achieve thematic knowledge services in smart libraries.

Key words multimodal resources fusion; smart library; thematic knowledge services

1 引言

为贯彻党的二十大报告中“加快数字中国建设”的战略要求,公共图书馆肩负文化传承使命,积极推动公共文化数字化建设,依托智慧图书馆建设实现图书馆的智慧化转型和高质量发展。自20世纪90年代起,公共图书馆通过实施国家数字图书馆工程、数字图书馆推广工程等项目积累了大量数字文化资源,并经历了从传统文献组织与服务到信息组织与服务的转变。随着语义网、大数据、智能计算、知识图谱等信息技术以及数字智能终端、人工智能、虚拟现实感知设备等在图书馆界的广泛应用,图书馆的资源形式逐渐由单一模态向多模态转变,带动服务模式也趋向多元化、智能化、个性化、体系化发展。然而,多模态资源的数据规模庞大、种类繁多、结构复杂且分散无序,如何有效聚合与利用这些资源,深层次地挖掘其知识价值,实现具体领域内专题资源的知识揭示,成为当前图书馆面临的重大挑战。因此,加强对多模态资源融合赋能的智慧图书馆专题知识服务模式的研究与实践,形成可满足用户信息需求和场景驱动的智慧服务方式,对提升图书馆知识服务水平、深化智慧图书馆知识服务体系建设具有重要意义。

2 相关研究与发展现状

2.1 多模态资源融合的相关研究

“模态”最初是德国理学家赫尔姆霍茨提出的一个生物学概念,指的是通过整合嗅觉、味觉、视觉、听觉和触觉等多种感官信息来实现信息的综合处理与感知[1]。多模态资源系指涵盖多种数据模态如文本、图像、音频、视频等的综合性信息资源。这些资源以数字形式被发布、存取和利用,其来源广泛,包括图书馆自建的特色资源、外部采购的专业资源以及互联网开放资源等。多模态资源的融合是指应用大数据挖掘、数据融合、知识抽取、知识关联等技术对不同模态的信息资源进行融合分析,并借助知识图谱进行可视化表示,形成信息资源完整意义的构建。其最被用户广泛了解应用的是谷歌公司2012年开发的知识图谱项目(Knowledge Graph/Vault),利用监督学习的方法从网络和现有知识库中获取内容,自动构建新的大型知识库,向用户提供多样化的知识服务,实现了“数据融合→信息融合→知识融合”这样一个逐步智能化的飞跃式发展过程[2]。

关于智慧图书馆多模态资源融合的理论研究也开始逐渐得到业内的关注。如肖花认为,智慧图书馆在面向用户需求及构建智慧知识服务模式时,必须以多源异构的图书馆馆藏大数据为基础,在统一知识模式和融合知识库的支持下,利用多模态数据融合技术和知识聚合发现技术,匹配用户的个性化知识需求,进而构建出更加完善的知识服务模式[3]。唐晓波等人认为智慧图书馆为高效利用科学数据和知识资源,应积极采纳大数据技术与知识发现技术深度融合的多模态数据资源知识聚合、数据挖掘以及实现智慧决策的创新知识使用方式[4]。韦冬从数据融合目标、数据融合系统及数据资源共享共建的角度探讨了高校图书馆知识服务模式创新路径[5]。赵丽杰从智慧感知、数据资源整合、多源数据分析、智慧化知识服务等层面对多源数据协同赋能的图书馆智慧化知识服务模式展开探讨[6]。通过上述分析发现,目前智慧图书馆多模态资源融合相关研究更关注数据融合技术及知识重组的流程架构,面向专题性知识服务的多模态资源整合与利用研究相对较少。

2.2 多模态资源融合的发展现状

多模态数据融合技术对当前全球图书馆领域的知识服务产生了深远影响。西方发达国家如美国、欧盟、加拿大和澳大利亚将其纳入新型知识服务范畴,如墨尔本大学图书馆针对地球物理、行星研究、天体化学等学科的研究建立了“天体知识库”(Celestial Knowledge Base),对天体学相关研究领域的多模态数据资源进行知识聚合,为用户提供实时、动态的科研数据获取、科研立项、实验设计、天文观察等全方位支持性学科服务[7]。近年来,国内图书馆在主题知识服务领域对多模态资源融合的应用也发展迅猛。如北京大学中国古代史研究中心联合哈佛大学费正清中国研究中心等机构合作开发的中国历代人物传记资料库,聚合多源异构人物信息53万条,在重构古籍、智能化研究和创新服务方面成果丰硕[8]。上海图书馆和上海宋庆龄研究会合作建设的宋庆龄文献数据中心平台对宋庆龄相关的论著、忆述、函电、报道、档案、图片、音视频等文献史料实现了多模态数据融合和图谱构建,为数字人文领域对历史人物的深度挖掘和科学研究提供了很好的范例[9]。

由于智慧图书馆建设尚处于初级阶段,目前对于大多数图书馆来说,专题知识服务仍普遍存在两大问题:一是目前的知识库是通过对原始资源进行加工处理后建立的,这一过程不仅费时费力,成本高昂,而且展现形式比较模式化,无法基于认知模式对现有知识体系进行知识结构的二次构建,因而不能灵活满足日后可能出现的个性化服务需求;二是目前众多图书馆在知识资源建设上主要聚焦于单一领域的语义结构化、知识图谱和知识库的构建,然而这种方法难以在业务和问题导向下,有效地将不同类型的资源库围绕某一特定专题进行知识组织和再利用[10]。这种局限性导致了资源加工、知识组织与用户实际需求、知识服务之间的不匹配和脱节。在技术与需求的双重驱动下,提升图书馆知识内容与用户信息需求之间的契合度显得尤为关键。因此,本文设计了多模态数据资源融合的实现框架,旨在打破图书馆各类资源库之间的信息壁垒,发挥多模态数据集成性、专题资源内容精准性、知识关联可扩展性和服务形式多维性等专题知识服务优势特征,同时结合广西壮族自治区桂林图书馆(以下简称“广西桂林图书馆”)建设“古运河·灵渠”专题知识资源的实践案例,探讨运用多模态资源融合实现专题知识服务的发展路径,以期为公共图书馆知识资源建设及智慧化服务提供可参考的新思路。

3 智慧图书馆多模态数据资源融合与服务实现框架

多abc648c818c692594badd3a4620edaa22106ced87c4b602dc2cda472ae3193b0模态数据资源融合的专题知识服务作为一种综合集成式的服务模式,在智慧图书馆中的需求和应用将日益凸显。基于上述特征和需求,本研究遵循简练、科学、有效的原则,设计了一种面向智慧图书馆专题知识服务的多模态数据资源融合与服务实现框架。该框架由数据层、融合层、业务层以及应用层四个操作层面构成,如图1所示。

3.1 数据层

数据层是整个融合框架的基石,承载着多模态数据资源的原始信息。这些资源涵盖了从自建数据库、外购数据库、网络数据等来源中采集的海量信息,包括但不限于文本、图像、音频、视频等。数据层通过数据采集、数据预处理及数据存储等步骤将不同来源、不同模态的数据资源进行聚类,确保数据的质量和可用性。在数据预处理环节,数据导入的过程中可能会存在结构非标准化、类型不一致、数据源识别错误及数据遗漏等问题,为便于后续的数据融合、扩展与关联,需要借助数据清洗、格式转换、异常值处理等技术建立一个标准化的资源元数据体系[11]。再将预处理后的资源元数据导入特定的数据仓库,使其能够得到科学管理与结构化存储。

3.2 融合层

融合层是智慧图书馆多模态数据资源融合实现过程的核心。首先通过特征提取对多模态数据资源进行类型识别、结构分析,明确数据的本质与结构。在此基础上,运用数据对齐技术进行多尺度颗粒度识别,针对不同颗粒度的数据采用层次化的整合策略,标记不同层级的数据颗粒度,完成数据匹配和智能归类,以支持高效的知识检索与管理。此外,还需要运用先进的融合算法工具、深度学习、衍生知识处理等技术手段进行知识含量的量化分析、消歧去重和知识聚合,使不同模态的数据能够相互补充、相互增强,提升融合结果的准确性和丰富度,实现多模态资源的有效集成,为后续处理奠定坚实的数据支撑。

3.3 业务层

业务层聚焦于融合后多模态数据的知识关联与价值创造。图书馆专业人员可以根据需要选择特定专题的知识栏目,利用内容分析、知识建模等手段对融合数据进行深层次的分析,识别显性关联并揭示隐性关联,形成一个动态的知识数据网络,该网络具有开放性和可扩展性,随着资源数据量的不断增长,数据融合和知识关联的程度也越来越高[12]。再利用知识推理、知识关联、知识发现等知识图谱模型形成相应专题知识库的知识体系导图,并从便于用户使用的角度出发对数据成果进行结构化和可视化展示设计,体现专题知识的精准定位与创新增值。

3.4 应用层

应用层作为智慧图书馆面向用户提供智慧化知识服务的最终环节,其关键在于将多模态数据资源与线上线下的知识服务有机结合起来。图书馆可以通过打造空间与资源联动的智慧服务环境,构建智慧服务体系,实现多模态数据融合成果的多维应用[13]。多模态数据融合成果不仅能支持智能检索、智慧问答、智慧共享等交互功能,为用户提供高效、便捷的一站式阅读体验,还可以结合AR(Augmented Reality,增强现实)、VR(Virtual Reality,虚拟现实)等数字创意技术和场景仿真方法创造虚实共生的数智阅读空间。此外,应用层能为政府、科研机构、学校师生、大众读者等不同类型的用户提供个性化的专题知识推荐,实现政务、科研、学科、教学等各项服务,满足用户在知识获取和知识交流方面的多样化需求[14]。

4 多模态数据资源融合的专题知识服务实践

“古运河·灵渠”位于广西壮族自治区东北部的兴安县境内,始建于秦代,是世界上最古老的人工运河之一。广西桂林图书馆以广西平陆运河工程为契机,结合当地政府工作重点,在智慧图书馆建设框架下,以专题知识服务为导向,开展了“古运河·灵渠”知识资源建设项目。通过深入挖掘、整合该专题相关的多模态资源,利用语义网、知识图谱、大数据、智能计算等信息技术实现知识颗粒度精细化揭示,构建出专题化的知识体系,同时创新资源呈现形式,为读者提供专题化、体系化的知识资源服务。该项目于2024年3月入选文化和旅游部智慧图书馆创新应用优秀案例,其主要做法及功能服务值得总结和探讨。

4.1 灵渠多模态文献资源的专题采集

作为“先秦三大水利工程”之一的灵渠,其蕴含的水利智慧、军事战略、工程技术、民族融合以及文化交流的深远影响,为后世留下了宝贵的历史遗产与丰富的文献资源。灵渠相关的文献史料除了时间跨度大这一特点外,数据信息还具有载体多元化、模态多样化、来源分散等特征。为了能有效汇聚起灵渠所有相关文献资源,完整、准确地揭示灵渠的知识内容及资源特色,广西桂林图书馆在构建“古运河·灵渠”专题知识资源体系时,首先从数据层入手,展开广泛而深入的文献资源采集。在对馆藏图书、报纸、古籍等文献资源进行知识细颗粒度资源建设加工的同时,以灵渠专题建设为抓手,并结合早期积累的“广西地方特色文献全文数据库”“广西地方文化特色视频”“听遍桂林音频资源”“文化兴安”等图书馆自建数字资源库,将与灵渠相关的文献、视频、音频、图片等多模态资源数据进行全面采集。此外,通过与兴安县图书馆、灵渠申报世界文化遗产办公室等基层图书馆和地方文化机构建立紧密的合作关系,成功征集到了一批珍贵的灵渠图片及史料,进一步丰富了资源体系。面对这些来源广泛、格式各异的文献数据,遵循标准化的元数据规范,运用数据清理等技术去除了灵渠多种文献中出现的重复、冗余数据,对于摄影作品中的图片等非结构化数据进行了数据格式的统一和结构化转换,并将预处理后的文献数据集中保存至后端的专题资源元数据仓库,做好元数据的存储与维护,确保灵渠多模态文献资源数据的完整性。

4.2 知识精细化揭示和检索实现

为方便用户快速、全面浏览灵渠相关资源,图书馆从用户需求和平台服务功能出发,将数据特性与专题知识资源的展示和使用场景紧密结合。通过深入分析灵渠多模态文献资源的特征,从知识细颗粒度建设提取的内容中归纳出有价值的信息,并据此对灵渠相关文献资源进行重新聚类与深度整合。不仅按照资源类型进行了分类,还根据时间跨度、历史人物、内容特色等维度进行了精细划分。为确保数据融合的准确性与有效性,在数据对齐的处理中进一步厘清了元数据各层级之间的关系,以及不同载体下资源的特征、颗粒度及相互关联性。将元数据划分为学科、载体、篇目、知识四个层次:学科层聚焦于灵渠史料的知识领域,如历史、水利、文化、军事等;载体层详细列出了资源的具体形式,如图书、报纸、视频、音频、图片等;篇目层深入到载体内部,对图书和报纸中单篇文章的标题、作者、关键词、摘要、全文等细致标注;知识层则是对知识实体的标引和著录,如人物、地理、机构、事件等。基于上述分类与整合,使读者能够根据自己的兴趣和需求,快速定位到特定类目的知识内容。例如,对于关注灵渠历史背景的读者,可以方便地查找到与灵渠历史发展、历史人物、历史事件等相关的文献和资料;而对水利技术感兴趣的读者,则可以专注于灵渠的水利工程、灌溉系统、地理源流等方面的研究。此外,在提供文献全文和知识资源交互式查阅的同时,还设计了文献篇章阅读页的原版阅读与文本阅读两种展示模式。原版模式保留了文献的原貌,便于用户深入查证;而文本模式则通过精确定位阅读与知识点分类标引的结合,使用户能够便捷地掌握专题的关键信息。

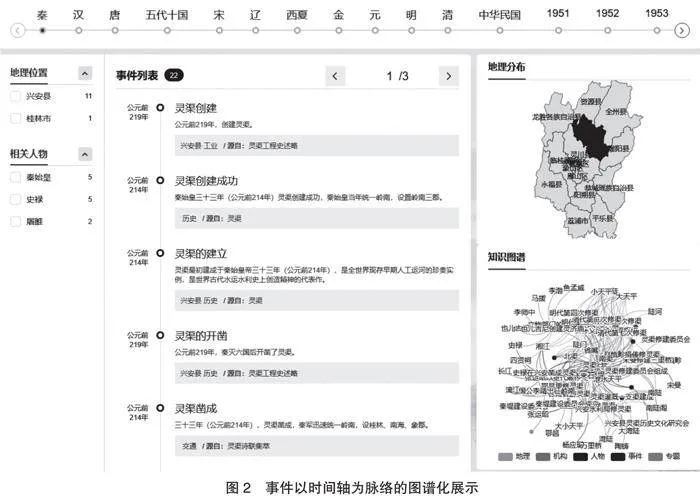

4.3 专题知识内容集成,促进知识发现

面向知识数据深度融合的需求,图书馆积极加强融合算法演练及专题知识内容的组织、分析,通过对知识抽取中“实体—关系—属性”三元组知识建模的方式进行知识关联,将“古运河·灵渠”专题化的内容整合成一个结构化的知识体系,以知识图谱形式促进知识发现。为了进一步提升数据的可访问性和可理解性,在资源展示上,将与灵渠相关的知识资源如人物、事件、物产、作品、风俗、图片等以分色标引、知识列表、知识图谱与手绘地图相结合的形式生动呈现,通过一个知识点即可获取与其相关联的所有文献、篇章及知识内容,力求更直观地为读者呈现清晰的知识脉络。比如从以时间轴为脉络的事件库中可以清楚地看到从秦代修建灵渠开始,历朝历代乃至中华人民共和国成立后发生的与灵渠相关的事件、地理分布以及相关文章,并串联起历史上参与修凿灵渠的代表人物,如秦朝的史禄、汉代的马援、唐朝的李渤等(见图2)。在细颗粒度分析及知识图谱的帮助下,读者能便捷地发现、获取与灵渠有关的知识。尽管现阶段该专题知识资源建设尚未完成古籍、音视频、图片等知识资源的细颗粒度加工,知识图谱的构建还未能实际实现跨库关联,但这正是图书馆日后积极努力的方向,只有将古籍、音视频等资源不断纳入,知识图谱才能更加全面、深入地展现灵渠及其背后文化的全貌与深度,从而为读者提供专业性更强、参考价值更高的专题知识服务。

4.4 多终端资源展示,线上线下推广服务

在“古运河·灵渠”专题知识资源的推广应用中,除了线上的知识服务网站,广西桂林图书馆结合电脑端、手机端及触摸屏一体机等多终端,积极拓展如音频馆、视频馆等互动式、沉浸式应用场景的适配服务,让读者多形式体验智慧图书馆建设成果,以满足不同读者群体多元化的知识需求。同时为了促进该专题知识资源的共享和传播,图书馆精心策划了一系列丰富多样的文化活动,例如,在中华传统晒书活动中利用该专题知识资源中的古籍和拓片,策划推出“江流万古 文润千年”——灵渠古运河古籍文献展;第三届“桂图阅读节”书香阅读大集围绕该专题知识资源的使用推介,开展“折一艘小船去远航——‘古运河·灵渠’拾遗手工制作”主题活动;邀请灵渠研究专家举办“灵渠文化与文明”系列讲座;在音频馆推出“桂图听书灵渠故事”主题活动,等等。此外,还积极向广西师范大学等高校推广该项目成果的科研使用,为教学和研究工作提供学术支持。这些举措有效提升了读者对图书馆专题资源服务的满意度,而且产生了积极的社会效益,让“灵渠”这一古老运河的文化精髓在当代社会中焕发新生,为“灵渠”成功入选世界灌溉工程遗产名录,成为广西首个“世界灌溉工程遗产”贡献了力量。

5 基于多模态资源融合的智慧图书馆专题知识服务发展路径

多模态资源融合的专题知识服务是图书馆深化智慧服务的一个重要发展方向,也是盘活馆藏特色资源的一种创新探索。结合广西桂林图书馆“古运河·灵渠”专题知识服务实践案例,从以下几个方面探讨基于多模态资源融合的智慧图书馆专题知识服务发展路径。

5.1 搭建资源建设整体框架,统筹管理资源数据

当前公共图书馆自建数据库普遍存在资源分散、内容重复、规范不同、缺乏深度标引、数据分析能力不足等问题,制约着图书馆在多模态资源整合聚类及专题知识服务中发挥更大的作用。图书馆应在资源建设规划上前瞻性地搭建好整体框架,秉承资源建设、资源管理及资源融合并重的方针,突出资源内容和形式的多元化、差异化及特色化,兼顾资源类型的多样性、实用性和创新性,建立有利于资源可持续开发和智慧图书馆服务共享的长效机制。以“共建共享”为理念进一步加强对多模态资源的采集、建设和数据管理,实现基础数字资源与知识细粒度资源数据的统筹管理和规范调用,为多模态数据资源融合提供底层数据支持。

5.2 建设特色资源体系,开发专题知识资源

特色馆藏和地方特色文化资源是公共图书馆构建其独特魅力、提升影响力的重要方面,图书馆资源供给必须与当代社会需求相适应,推动传统优秀文化实现创造性转化和创新性发展。因此,图书馆应重视强化学术研究支撑功能,将特色文化资源建设与相关研究工作结合起来,充分发挥资源优势和专业优势,形成建设、研究、共享的良性互动,力争在地方文化挖掘、抢救、传承、宣传工作中发挥积极作用[15]。

5.3 新技术赋能知识融合,实现跨媒体知识图谱构建

针对专题知识服务,首先应建立特色化的知识融合资源库,通过运用先进的数据挖掘、深度学习、自然语言处理等技术提升对多模态资源之间的内在联系和逻辑关系的融合关联能力,加强专题知识内容的组织、分析、重组,帮助用户在更广阔的知识网络中“情境化”和“汇集”信息,促进深度学习和研究[16]。随着技术的进步和应用的拓展,跨媒体平台的知识图谱构建将在实践的积累中不断完善,为科研、教育、企业决策等多领域、各行业提供更智能化、精准化的专题知识服务,推动整个社会的知识创新与发展。

5.4 个性化知识推送,满足读者不同层次的阅读需求

图书馆面向的用户类型广泛,对于知识领域、知识粒度、阅读层次的需求也必然存在差异。智慧图书馆专题知识服务通过数据支持系统能更细致地追踪用户行为和阅读偏好,根据用户知识需求的个性化特点,分析定位用户显性和隐性的知识兴趣点。围绕用户的检索意图和浏览习惯,为用户精准推送相应的知识内容,使知识服务更加贴近个体需求,从而增强用户与服务之间的交互体验,优化反馈循环机制。

5.5 打造智慧服务场景,实现多维融合应用

智慧图书馆在提供专题知识服务时,应当突破传统专题资源库单一供给模式的限制,转而采用资源、空间和服务三方面的协同运作模式,以此构建出集空间展示与资源互动于一体的智慧化服务环境[17]。除了为用户提供线上专题知识资源服务网站,还需要对图书馆的场馆空间进行重塑,加强实体空间与虚拟空间的深度融合。可进一步结合VR、AR、可穿戴设备、虚拟数字人、仿真机器人等先进技术,提供适配多模态知识资源虚拟化展示的智慧服务,支持用户在这些资源间进行关联跳转、场景切换以及实体交互,进而推动知识资源跨媒介、跨场景、跨时空的深度融合与广泛应用。

5.6 加强与社会各机构协同共建,实现图书馆服务跨界融合

图书馆作为知识信息的重要集散地,应积极响应跨界融合的趋势,加强与社会各机构的深度合作,让智慧化的专题服务“走出去”。通过对专题知识服务需求的深入调研,及时收集用户反馈信息,与政府、博物馆、档案馆、学校、出版社等相关机构展开多元化合作,进一步拓展图书馆知识服务领域,提升知识发现与数据决策能力。同时,图书馆应加强与多学科多领域的学者合作,构建资源共享与学术交流平台,推动科研成果的产出,共同营造有利于文化传承与知识创新的社会人文环境。

6 结语

在新技术环境下,构建多模态数据资源融合赋能的智慧图书馆专题知识服务模式,不仅是对馆藏资源的深度耕耘、结构优化与价值提升,更是对知识的深度整合与创新应用的追求。智慧图书馆需要持续强化知识组织、发现和创新能力,并致力于开发以用户为中心的特色专题知识产品,持续迭代和完善智慧化、专题化的知识服务模式,以推动智慧服务向更高层次发展。

参考文献:

[1] 王春雷,王肖,刘凯.多模态知识图谱表示学习综述[J].计算机应用,2024,44(1):1-15.

[2] 祝振媛,李广建.“数据—信息—知识”整体视角下的知识融合初探:数据融合、信息融合、知识融合的关联与比较[J].情报理论与实践,2017,40(2):12-18.

[3] 肖花.新时代智慧图书馆知识服务融合模式研究[J].新世纪图书馆,2019(3):48-51.

[4] 唐晓波,李新星.基于人工智能的知识服务研究[J].图书馆学研究,2017(13):26-31.

[5] 韦冬.基于多源数据融合的高校图书馆知识服务模式[J].图书馆学刊,2019,41(2):83-86.

[6] 赵丽杰.多源数据协同赋能的图书馆智慧化知识服务模式研究[J].高校图书馆工作,2022,42(6):70-74.

[7] 皇甫娟.面向知识服务的智慧图书馆多模态数据资源知识融合模式[J].图书情报导刊,2023,8(4):22-27.

[8] 中国历代人物传记数据库(CBDB)简介[EB/OL].[2024-03-30].https://projects.iq.harvard.edu/chinesecbdb.

[9] 韩春磊,徐卓韵.知识图谱赋能下的历史人物数据平台构建实践:以宋庆龄文献数据中心平台建设为例[J].图书馆杂志,2024,43(6):114-123,93.

[10] 赵志耘,刘耀,朱礼军,等.复杂信息环境下知识组织和再利用模式与方法研究[J].情报学报,2022,41(12):1266-1279.

[11] 袁雪,刘敏娟,刘洪冰,等.基于信息资源聚合的交互式报告生成模型研究[J].数字图书馆论坛,2020(10):38-43.

[12] 谭晓,李辉,许海云.基于多维数据知识内容和关联深层融合的知识发现研究综述[J].科技情报研究,2021,3(4):58-68.

[13] 常立民.元宇宙场域下用户—知识—场景重构的图书馆服务机制创新与发展对策研究[J].情报科学,2023,41(6):170-181.

[14] 吴丹,呼小可,杨馨梅.我国智慧图书馆信息服务的智慧化特征识别研究[J].图书馆建设,2024(2):9-20.

[15] 刘芳,余望枝.数字人文环境下图书馆资源建设与服务模式研究[J].图书馆,2022(4):42-49.

[16] 柳益君,何胜,熊太纯,等.面向资源的图书馆跨媒体知识服务:特征、路径和创新服务[J].图书馆,2020(10):34-39.

[17] 向安玲,高爽,彭影彤,等.知识重组与场景再构:面向数字资源管理的元宇宙[J].图书情报知识,2022,39(1):30-38.

作者简介:徐婷,广西壮族自治区桂林图书馆馆员,研究方向为图书馆资源建设与服务。