王旭 守护蓝天碧水净土 绘就美丽中国新画卷

哈尔滨工业大学(深圳)国际事务处处长、土木与环境工程学院教授、博士生导师王旭是一名“85后”,作为国家级青年人才、国家创新研究群体核心成员,他围绕我国新时期生态文明建设重大需求,聚焦城乡水资源健康循环与减污降碳的关键难题和国际前沿开展科技攻关,代表性成果支撑了国家重点区域城市水环境治理与绿色低碳修复,为我国推进减污降碳协同增效、建设美丽中国提供科技与智力支撑,同时致力于系统分析并提出“一带一路”沿线发展中国家的水与卫生设施可持续发展方案。

2017年,王旭入选《MIT Technology Review》“35岁以下科技创新35人”首届中国榜单,是当年环境工程领域的唯一入选者。2020年,他作为我国派出的生态环境领域专家代表,出席了二十国集团第十五次峰会科学会议,并联合其他国家的专家完成了《全球科技战略报告》,为推动环境治理全球科技合作发出了中国声音,引领全球环境治理可持续发展。2021年,他荣获《Nature》自然科研全球影响力大奖,该奖旨在表彰为解决全球挑战,推进人类可持续发展作出突出贡献的青年科学家,全球只有8人获此殊荣,其中有两名中国学者获奖。2023年,他荣获第二十五届广东青年五四奖章。

王旭说:“今年是中华人民共和国成立75周年,一代人有一代人的长征,一代人有一代人的担当。我认为,青年应该志存高远,在实现大我中成就小我,这是永恒的时代主题。我们要树立正确的世界观、人生观、价值观,怀抱家国情怀,担起时代责任,让人生在实现中国梦的奋进中展现出勇敢奔跑的姿态。”

在学习中成长,聚焦城市水安全“双碳”目标

王旭是广东汕头人,2004年考入河海大学给水排水工程专业,他坦言,“当时的我比较喜欢计算机类和经济管理类专业,对给水排水工程专业并不太感兴趣。2005年,松花江发生了严峻的突发性水污染事件,这促使我更加深刻地认识到城市水安全是我国社会经济发展的主要制约因素,给水排水工程担负着解决城市水安全问题的重担。”

随着学习不断深入,专业知识的不断积累,王旭对给水排水工程专业愈发热爱,在大三这年,他在陈卫教授的鼓励和指导下,围绕长江突发性石油水污染应急水处理技术方向,申报了教育部首批大学生创新训练计划,并在众多项目中脱颖而出,获立项资助。这对于年轻的王旭来说是一个很大的鼓舞。他回忆自己在南京自来水厂开展课题研究时,每天早上坐第一班公交车去,在自来水厂做一天实验,晚上回到学校已经八九点,但浑身充满干劲儿,不觉得累,反而过得特别充实。“我始终认为,人无论干什么,只要坚持钻研,一定大有可为。”王旭说。

2008年,王旭以优异成绩被保送到哈尔滨工业大学读环境科学与工程专业硕士。该专业是哈工大“王牌专业”之一,致力于研究保护和改善环境质量的技术原理和工程措施,培养从事水污染控制及水资源保护、大气污染控制技术、废物资源化及减废技术、环境生物技术、环境监测技术与应用的高级技术人才。

“在这期间,任南琪院士对我的研究课题给予了细心全面的指导,在生活上更是我人生的灯塔。任老师长期从事城市污水处理与资源化的关键原理和技术研究,在废水生物制氢方面取得了显著成就。我从任老师身上学到了很多,多年后,也是他力邀我来到哈工大深圳校区执教。”王旭说。

2010年,王旭被推荐到中国科学院生态环境研究中心攻读环境工程专业的博士学位,师从中国科学院“百人计划”获得者刘俊新研究员。他透露,“我的本科、硕士、博士生导师都毕业于哈工大,并且是同班同学,我的科研道路正是得益于这三位老师的悉心培养,我非常感恩他们对我的教导、帮助和支持。”

博士毕业后,王旭留在了中国科学院生态环境研究中心任职,并于2016年获英国皇家学会牛顿学者基金资助,前往英国埃克塞特大学,在英国皇家工程院院士、城市水系统国际权威专家David Butler团队从事了三年的研究工作。2021年,他在任南琪院士邀请下,回到了母校哈尔滨工业大学的深圳校区工作,在土木与环境工程学院任教授、博导,他的研究方向是城市水系统与减污降碳调控,聚焦国家水安全保障与“碳达峰、碳中和”的重大战略需求,为粤港澳大湾区水环境减污降碳协同治理提供重要科技支撑。

深耕科研一线,助力国家打好污染防治攻坚战

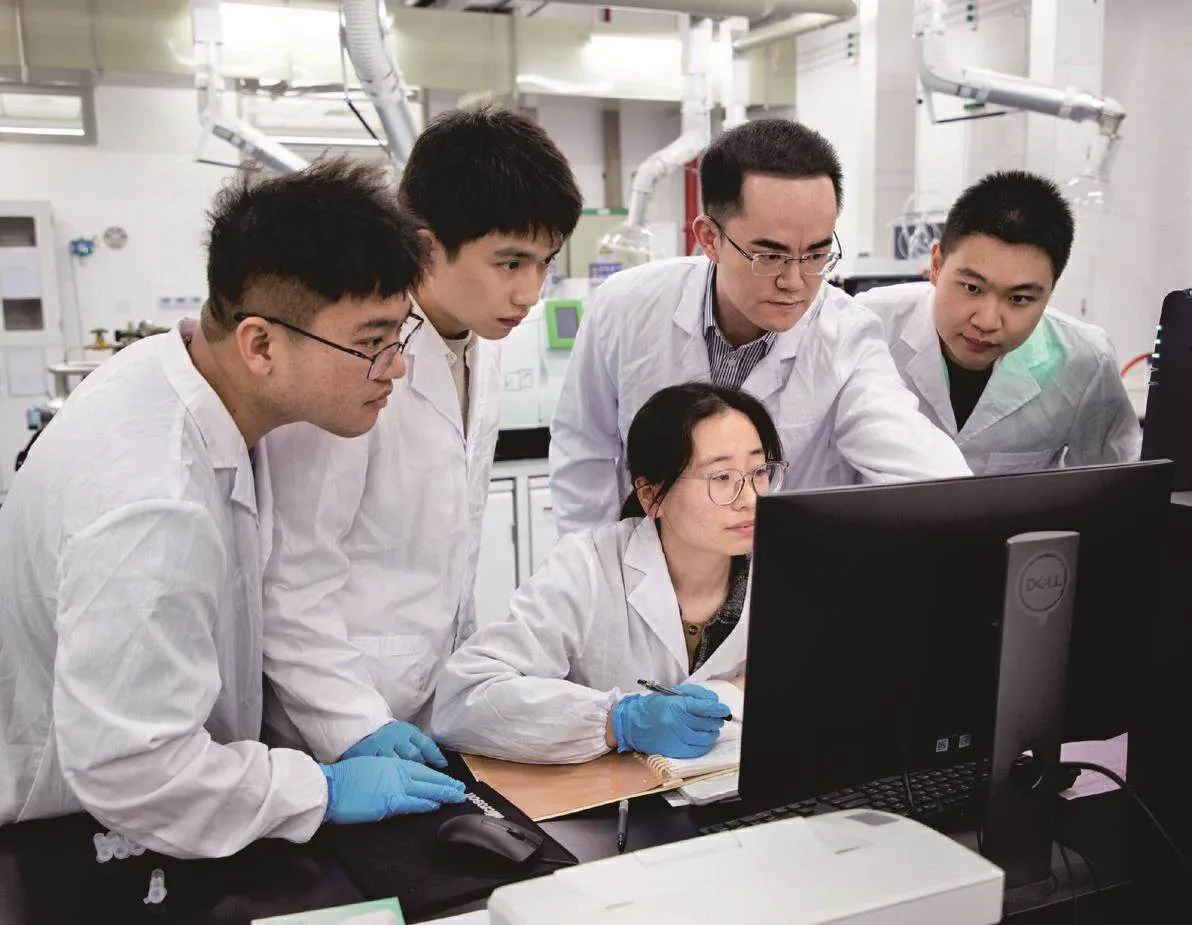

当前,气候变化和环境污染等问题深刻影响着全球经济发展乃至人类生活的各个方面。近些年来,王旭围绕城市减污降碳协同治理的国家需求和科技前沿,带领团队战严寒,历风雨,斗酷暑,奔赴四川、重庆、浙江、江苏、上海等10余省市开展深入调研,野外作业累计时间达3000小时,多数节假日均在现场采样或者数据分析中度过。

经过潜心钻研,王旭开创性构建了城市水健康循环与减污降碳的协同模式,为长江流域、粤港澳大湾区等国家重点城市群的水安全保障与绿色低碳发展提供科学路径。王旭介绍说,清洁水资源是关乎人类生存发展的战略性基础资源,而气候变化与人类活动对水资源、水环境与水生态安全有着深刻影响。长期以来,水污染控制在城市水安全保障方面发挥重要作用,但传统水污染控制过程的高能耗、高物耗以及温室气体排放与“碳达峰、碳中和”目标产生了矛盾。如何有效减少水污染治理过程本身对生态环境的负面影响,平衡好“减污”与“降碳”之间的复杂关系,成为他这些年来一直关注的问题。

减污降碳协同增效是当前的国际研究前沿和热点,近年来也成为我国生态文明建设领域的重大科技方向。王旭带领科研团队围绕水环境减污降碳协同治理的关键科技问题集智攻关,在城市水污染治理协同碳减排、水安全智慧管控等方面产生了一批具有国际影响的科技成果,相关成果在《PNAS》《Science Advances》《Nature Communications》《Engineering》《中国科学院院刊》等权威期刊发表,并被相关领域专家学者正面评述和引用,为协同推进水安全保障与“双碳”目标进程提供了中国方案。

“努力把自己研究的领域做到世界一流,以实实在在的科研成果为国争光。”2019年,王旭作为我国派出的生态环境领域唯一专家代表,出任了二十国集团科学委员会(S20)循环经济议题委员,与来自全世界的科学家共同研讨完成了《全球科技战略报告》,为推动环境治理全球合作提供了智慧支持。他回忆说:“当时因为疫情因素,召开的是线上会议,我是第一次参加这种高规格、有多国著名科学家参与的多边科学会议,并且我是会上最年轻的专家代表,心里很紧张,但也很激动。通过这次会议,我切身体会到我国在国际科学会议上的话语权正在变大。”

据有关统计,当前全球仍有20亿人口无法保证用水卫生,帮助发展中国家在水与环境领域开展能力建设,是联合国2030年可持续发展目标的重要内容。因此,王旭瞄准了“一带一路”共建国家和其他发展中国家的水和环境卫生问题,整合带领由环境工程、环境管理、可持续生态学、农业科学、计算机科学等多个学科背景组成的国际合作团队,系统分析了发展中国家水环境污染的问题成因,提出了以资源再生循环为导引的城市水污治理绿色低碳模式,为发展中国家水与卫生设施可持续发展提供重要的科学决策。

近几年,王旭多次参加国家“一带一路”科技创新行动计划,参与完成第一手调研报告多册,助推我国由全球环境治理参与者到引领者的重大转变。他还曾获中国工程院“中国工程前沿杰出青年学者”、国际水协会(IWA)首创水星奖科学创新类金奖等奖励和荣誉。

引导青年学子,将个人理想融入国家发展大计

王旭介绍,哈尔滨工业大学(深圳)已办学20余年,目前设有11个学院、4个研究院,由近10位两院院士和发达国家院士领衔,形成了以院士为引领、“四青”人才为主体的“大师+团队”的人才格局。

作为一名青年教师,王旭坚持以科学家精神铸魂育人,引导青年学子将个人理想融入国家发展大计。在《城市水系统智慧管控》等课程中,他将我国在水安全、碳中和、人工智能等领域的中长期科技战略需求与个人成长进步的经历相融合,以“讲故事”的形式向同学们介绍科技前沿与行业发展,勉励青年学生立鸿鹄志、做奋斗者,在攀登科学高峰的道路上永不停歇,为加快建设科技强国,实现高水平科技自立自强奉献青年力量。

王旭经常鼓励学生要改革创新,直面科研困难。2021年疫情期间,实验室封闭,为了追赶科研进度,尽快验证科学猜想,他带领10余名学生建立临时工作室,将服务器等设备搬进自家中,以线下线上相结合的方式封闭工作20余天,每天只有实验和文献,期间多次和合作伙伴进行数小时的连线研讨。

正是这种以身作则的带动,王旭的多名学生在国际著名期刊发表高水平研究论文,他指导过的学生已在多家企事业单位重要岗位任职,为我国绿色低碳发展培养了大量优秀人才。

此外,王旭还“双肩挑”,担任哈尔滨工业大学(深圳)国际事务处处长,主持国际交流与合作事务。在这一岗位上,他不断探索新时代高水平大学的国际交流合作新路径与新机制,努力提升教育对外开放的能力和水平,积极融入“一带一路”高等教育资源共享与合作网络,加强与沿线共建国家在教育、科技和人才三位一体的交流合作,提升“留学哈工大”的品牌知名度。

“我们自2023年以来已招收来自‘一带一路’沿线60多个国家的国际学生千余人,实现留学生招生培养的规模化增长;并不断整合学院课程与师资资源,结合深圳市‘20+8’产业布局,打造低碳绿能发展等特色主题的国际化夏季项目,不断吸引高质量国际学生‘走进来’,以深圳校区为切口了解中国、了解哈工大,提升对中国的文化认同感,强化学校品牌影响力。”王旭说。

谈及这些年收获了许多荣誉和“头衔”,王旭坦陈,在自己心中最有分量的还是“老师”这一称谓。“教育是强国建设、民族复兴之基,我们刚刚迎来第40个教师节,一代代师者,提灯引路,育梦传薪。”在他看来,老师平凡却温暖,承担着教书育人、立德树人的神圣使命。

向绿而行,传统产业亟需节能降碳改造

作为城市水资源与水环境国家重点实验室的青年学术带头人,在谈到我国传统产业节能降碳改造时,王旭表示,近年来,我国传统行业围绕全生命周期过程节能降碳开展了诸多探索。比如在建筑行业,采用热电冷联产系统、电梯再生能源回馈技术、绿色照明设计、水循环系统等节能环保技术,节能降耗成效显著。再比如在交通行业,普及电动汽车减少对化石燃料的依赖,市场对清洁能源汽车需求迅速增长。以数字化、智慧化为特征的技术革命正引领环境领域科技创新,尤其是大数据、大模型等通用人工智能技术带来的经济社会数字化转型,为系统解决复杂污染问题、推动城乡生态环境一体化保护与减污降碳协同增效注入了强劲动能。

王旭认为,我国推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动为传统行业节能降耗与绿色低碳转型提供了新机遇。大规模设备更新促进了智能化技术与绿色化技术的融合应用,人工智能技术不仅可以有效提高能源效率和生产效率,还能增强决策的科学性、系统性和精准性,推动经济效益指标与节能降碳目标的协同实现。同时,大规模设备更新可促进上下游产业链协同发展,覆盖从原材料开发、供应到生产制造、产品供给以及废旧产品回收利用的全生命周期过程,形成绿色高效的创新产业链。同时,以旧换新行动激发了市场对节能降碳产品的需求,促使消费者购买高效能、低碳排、轻污染的新产品,从而推动整个市场的绿色低碳转型。

当前,我国钢铁、有色、石化化工、建材等行业仍有超10%的产能能效低于基准水平,节能降碳改造升级潜力巨大。王旭建议,不断健全节能降碳管理长效机制,营造全社会节能降碳浓厚氛围。

“结合建筑、钢铁、水泥等重点领域特征,开展节能降碳专项行动,持续推进节能、降碳、减污同步改造和系统化建设,增强能耗、排放、技术、管理等标准的协同牵引力度。结合大规模设备更新和消费品以旧换新、扩大有效投资、城市更新等举措,加快推进重点领域节能降碳改造。政策支持、企业技术创新、市场机制完善、公众环保意识提高以及国际合作加强,都是推动传统行业节能降碳技术创新与产品迭代的关键因素,这些因素形成合力才能加快传统行业绿色低碳转型,培育适合传统产业可持续发展的新质生产力,使其在经济高质量发展进程中持续发挥重要作用。”王旭坚定地说,“新时代的青年有使命,也有担当,我愿带动更多青年在新征程上建设美丽中国,共同守卫我们这颗天蓝地绿水净的美丽星球。”

责任编辑 陈晰