国家距离对中国农产品出口贸易的影响

[摘 要:文章基于2002—2021年中国对共建“一带一路”56国的农产品出口贸易数据,实证分析了国家距离对中国农产品出口贸易的影响。结果显示,综合国家距离对中国农产品出口贸易具有负向影响;不同维度国家距离对农产品出口贸易的影响有所差异,文化距离、制度距离的影响显著为负,地理距离、经济距离则呈正向影响;亚非地区、中低收入水平、市场潜力较大的共建国家与中国的国家距离对中国农产品出口贸易的负向影响更为明显;双边投资协定签订时长、建交时长、友好城市建立数量均在国家距离对中国农产品出口贸易的影响中存在门槛效应,当各变量高于门槛值时,国家距离对中国农产品出口贸易的负向影响将会被削弱。

关键词:国家距离;农产品出口贸易;“一带一路”;CAGE框架;门槛效应

中图分类号:F752.62;F323.7;F125 文献标识码:A 文章编号:1007-5097(2024)10-0046-13 ]

The Impact of National Distance on China′s Agricultural Product Exports

PAN Zichun1, ZHU Yuchun1, 2

(1. College of Economics and Management, Northwest A&F University, Yangling 712100, China;

2. South Shaanxi Rural Revitalization Research Center, Ankang 725000, China)

Abstract:Based on the data of China's agricultural product exports to 56 countries of the Belt and Road Initiative from 2002 to 2021, this article empirically analyzes the impact of national distance on China′s agricultural product exports. The result shows that, overall, the national distance has a negative impact on China′s agricultural product exports. The impact of different dimensions of national distance on agricultural product exports varies, with cultural and system distances having a significantly negative impact while geographical and economic distances having a positive impact. The national distance on China's agricultural product exports is more prominent between China and countries along the Belt and Road in Asia and Africa, with middle and low-income levels and greater market potential. There is a threshold effect in the impact of national distance on China's agricultural product exports for the term of bilateral investment treaties, the duration of establishing diplomatic relations, and the number of sister cities established. When each variable exceeds the threshold value, the negative impact of national distance on China's agricultural product exports will be weakened.

Key words:national distance; agricultural product exports; the Belt and Road; CAGE framework; threshold effect

一、引言及文献综述

农产品贸易已成为连接全球农业资源丰富地区与匮乏地区的重要渠道,不仅有助于空间视角下的农产品流动,更强化了贸易双方的经济依赖(Huang等,2011)[1];不仅为全球消费者提供充足食物,更为各国农业、食品等行业的农工商人创造就业岗位(FAO,2022)[2]。中国是全球最大的农产品生产国,也是世界主要的农产品出口国,其农产品出口贸易对全球农产品出口贸易具有重要而深远的影响(高道明等,2020)[3]。从国内视角看,中国农产品出口贸易的良性发展不仅是推动农业供给侧结构性改革、实现乡村振兴战略的重要手段,而且有助于促进农业资源高效配置、构建农业对外开放新格局和推动“双循环”模式的建立与完善(黄玉睿等,2020;韩一军,2023)[4-5]。但在当前世界经济局势不稳,并叠加俄乌冲突等突发事件影响下,农产品国际贸易环境日趋复杂。在此背景下,如何确保中国农产品出口贸易“行稳致远”已成为关键议题。从农产品贸易实际发展看,“一带一路”共建国家(1)(下文简称“共建国家”)已成为中国农产品出口贸易的关键区域。

“一带一路”倡议的持续推进为中国农产品出口贸易的高速发展注入了新鲜活力,但中国在共建国家的农产品出口贸易仍面临出口不确定性明显增加、贸易合作紧密度不高、出口竞争力不足、比较优势难以发挥等问题(苏昕和张辉,2019)[6]。具体来看,共建各国与中国经济发展差异明显,使统一的出口协调机制难以形成,双边贸易合作紧密度仍有待提升;一些地区制度文化多元、地缘政治不稳定、地区冲突不断,这些因素更使中国农产品出口贸易面临较高的市场风险(2)。上述问题的产生一定程度上和中国与各国在地理、经济、制度及文化等方面形成的国家距离有关(李月娥和张吉国,2019)[7]。一般而言,国家距离较小的两国在经济发展及制度文化等方面具有相似性(陈衍泰等,2018)[8],能够降低交易风险、提高交易效率,促进农产品出口,反之,国家距离增大则不利于农产品出口。此外,在当前百年未有之大变局的背景下,农产品出口贸易的政治性、经济性、外交性等属性日益明显,这会使中国农产品出口更容易受到突发政治性、外交性事件的影响,并对农产品贸易的顶层设计构成挑战(韩一军,2023)[5],使国家距离对中国农产品出口贸易的消极影响被进一步放大和“重塑”。那么,这一消极影响何以缓解呢?有学者指出,双边政治关系是“国家特定优势”的关键组成,会通过签订贸易协定、加强高层沟通、统一制度安排等弥合因国家距离带来的投资贸易成本增加和风险加剧等不利影响(裴长洪和樊瑛,2010)[9]。已有研究证实,双边政治关系会削弱经济距离、制度距离对中国对外直接投资区位选择、企业走出去的不利影响(田晖,2015;韩永辉等,2022)[10-11]。同样,在农产品出口贸易领域,该效应也会存在吗?基于此,本文借鉴Ghemawat(2001)[12]提出的CAGE框架,以共建“一带一路”56国为研究对象,深入探讨国家距离对中国农产品出口贸易的影响,并分析双边政治关系是否会影响国家距离与农产品出口贸易之间的关系。

当前,较多学者对中国与共建国家的农产品出口贸易展开深入研究,研究内容主要包括农产品出口贸易现状、波动增长成因、影响因素等。在农产品出口贸易现状方面,从出口类型来看,中国对共建国家的农产品出口类型较为单一,主要集中于水产品、蔬菜和水果等具备比较优势的劳动密集型农产品;从出口格局来看,中国对共建国家农产品出口的对象国主要集中于地缘关系较好的俄罗斯、越南、泰国等,出口贸易格局有待优化(刘禹君和刘一腾,2021)[13]。在波动增长成因方面,有学者指出,贸易距离主要通过集约边际降低了中国对“一带一路”共建国家的农产品总出口(陈林等,2018)[14];此外,李星晨和刘宏曼(2020)[15]的研究发现,集约边际虽然对出口增长贡献较大,但出口关系中断所带来的损失也不可忽视,并指出出口关系生存率的提高可以提升出口稳定性。在影响因素方面,中国对共建国家的农产品出口受贸易便利化程度、是否加入世贸组织、制度环境等因素的影响较大(刘宏曼和王梦醒,2017;朱晶和毕颖,2018)[16-17]。与其他产品贸易相比,进口国资源禀赋、农产品自给程度等对农产品出口贸易的特殊影响也得到了学者的关注。研究认为,耕地面积、农业产值占GDP比重等指标能够衡量和反映出口对象国的农业资源禀赋及农产品自给程度,若该国资源禀赋越好,表明其农产品进口需求越小,进而负向影响中国农产品出口贸易(曹芳芳等,2022)[18];刘锭(2023)[19]的研究指出,考虑农产品贸易的高成本、高风险属性,交通、通信基础建设对中国农产品出口贸易具有重要影响。值得注意的是,当前虽未有学者分析综合国家距离对农产品出口贸易的影响,但有学者从地理距离、文化距离、经济距离、制度距离等单一维度分析其对中国农产品出口贸易的影响。其中,丁世豪和何树全(2019)[20]对传统研究强调的地理距离和经济距离是农产品出口发展的阻力因素进行了实证检验,但也有学者指出,在全球贸易网络形成及中低收入国家日益参与全球农产品贸易市场的背景下,地理距离、经济距离与农产品出口贸易间的负向关系正随时间推移而减弱(肖双薇,2020;FAO,2022)[21,2]。在文化距离及制度距离方面,已有研究认为,文化距离会对农产品的需求偏好和交易成本带来外来者优势或劣势,成为影响农产品出口贸易的重要因素(李月娥和张吉国,2019)[7];而制度距离对中国农产品出口贸易的影响为负,李文霞和杨逢珉(2019)[22]指出,国家间在制度建设水平上存在的差异对双边或多边农产品贸易均产生负面影响。

综上所述,现有关于不同维度国家距离对中国农产品出口贸易影响的研究已较为充实,但亦存在不足。一是由于不同距离间存在高度相关性,分析单一距离虽可避免多重共线性,但易导致遗漏变量的产生,使得估计系数有偏;二是由于不同维度距离属性存在差异,难以采用一致模型进行估计,且现有研究忽视了各维度距离对农产品出口贸易的影响会随农产品贸易新特征的出现而发生改变;三是鲜有文献探讨国家距离对中国农产品出口贸易的影响是否会受到其他因素的影响。因此,本文以共建56国为研究对象,将国家间在地理、经济、制度和文化四个方面的距离因素综合为国家距离,探讨其对中国农产品出口贸易的影响,并根据不同距离的变量属性采用固定效应或随机效应模型展开实证研究,同时分析双边政治关系在国家距离影响中国农产品出口贸易中的门槛效应,以期深入刻画距离因素对中国农产品出口贸易的影响,为保障中国农产品出口贸易顺利进行、推动中国与共建国家农产品贸易高效发展提供经验证据。

二、理论分析与研究假设

(一)国家距离对中国农产品出口贸易的影响

Cheptea(2007)[23]指出,东道国及母国贸易环境均是影响跨境投资贸易的重要因素,其中,双边国家距离作为反映贸易环境相近程度的综合指标亦会对农产品出口贸易产生重要影响。从有形距离看,空间距离越近,越有利于减少双边运输成本及沟通成本,能够促进农产品出口贸易发展;从无形距离看,双边制度及文化距离越小,越能缓解因信息不对称、沟通不通畅等带来的交易摩擦,为中国农产品出口贸易提供便利的发展环境(陈衍泰等,2018)[8]。综合前述分析可知,出口国会对与其综合国家距离较小的国家产生偏好(谢孟军和王立勇,2013)[24]。但是,现有文献仍缺少综合国家距离对农产品出口贸易影响的系统阐释,将综合国家距离指标纳入引力模型进行研究同样匮乏。因此,本文拟在引力模型中加入共建“一带一路”56国与中国的国家距离作为核心变量,并提出假说1。

H1:国家距离会对中国农产品出口贸易产生负向影响。

从地理距离、经济距离、制度距离和文化距离4个维度对国家距离影响中国农产品出口贸易的效应进行分析。一是地理距离。地理距离的增加既提高出口贸易过程中产生的交通、时间等显性成本,也因信息不对称、跨界知识转移低效等问题增加信息知识整合、企业管理等隐性成本,对中国农产品出口贸易产生负向影响(Ragozzino,2009)[25]。同时,由于农产品生产受自然条件的影响比较明显且对运输等的要求较高,使农产品出口贸易相较于其他货物贸易面临着更高的成本和风险,故地理距离的负向影响更为明显。二是经济距离。现有研究指出,人均收入相似的国家贸易往来更多,因为收入水平能体现出相似的农产品偏好(FAO,2022)[2]。高收入国家也倾向于与富裕伙伴进行贸易,因为它们在生产优质农产品方面具有比较优势。已有研究将需求相似理论运用于农产品出口贸易,指出若两国经济发展程度接近,那么两国的消费者偏好也将趋向同质(Carr等,2001)[26],有利于促进出口企业快速融入,进而推动农产品贸易发展;反之,随着经济距离增大,两国在经济发展、基础设施及要素成本等方面的差异愈加增大,将阻碍农产品出口贸易。三是制度距离。制度能反映一国或地区的宏观环境,涵盖政治稳定、政府效率、监管质量、法治水平等。其中,政治稳定理论指出,一国政治稳定能有效避免因政治无序和内耗导致的贸易失败(姚辉斌和彭新宇,2021)[27]。若两国制度距离较大,表明两国在政治稳定或治理层面存在较大差异,面临政治风险的概率较高且难以预测。与石油、天然气等不同,农产品的市场性较强且交易环节多、分工细致,因而制度距离的增大将会导致腐败寻租在不同环节出现的概率加大,不利于农产品出口贸易(方国柱等,2023)[28]。此外,关系契约理论认为法治环境会影响契约的执行效率,通常两国制度距离越大,越难以营造理想的合同执行环境,加之农产品出口贸易具备季节性,对运输保鲜、时长等的要求较高,契约环境的不完善、合同执行效率的低下将无法保障农产品出口贸易的有效执行,因而不利于农产品出口贸易。四是文化距离。文化距离的增大一方面增加了跨国企业获取东道国运营信息的认知难度和解释成本,另一方面也加大了消费者偏见的发生概率,不利于“外来者收益”产生(Flores和Aguilera,2007)[29],进而阻碍农产品出口贸易发展。值得说明的是,在百年未有之大变局的背景下,农产品出口贸易在各国政治外交中的地位不断提升,使其更容易受到国家或地区间政治、经济斗争的影响。对中国农产品出口贸易而言,由于自身在农产品贸易多边规则制定上的话语权不足,会使其更容易受到前述政治、经济冲突等的影响。究其深层次原因,造成冲突的根本还是国家间在制度、体制、文化、传统等方面的不同,这也进一步为前文论证制度距离、文化距离对农产品出口贸易的影响提供了间接证据。基于此,本文提出假设1的分假设。

H1a:地理距离负向影响中国农产品出口贸易。

H1b:经济距离负向影响中国农产品出口贸易。

H1c:制度距离负向影响中国农产品出口贸易。

H1d:文化距离负向影响中国农产品出口贸易。

(二)双边政治关系在国家距离影响中国农产品出口贸易中的门槛效应分析

政治关系作为国家间的主动性制度安排,带有明显的意识形态,不仅反映国家间的政治亲疏,更反映国家在自身安全、经济交往等方面的战略诉求(潘镇和金中坤,2015)[30]。政治关系一般包含官方和非官方两类。结合已有研究,本文拟采用双边投资协定签订时长和建交时长表征官方政治关系,友好城市建立数量表征非官方政治关系。“一带一路”共建国家与中国的国家距离普遍偏大,这使中国企业难以避免因经济不稳定、政治动荡、文化冲突等对农产品出口贸易产生的负面影响。此时,良好的双边政治关系将有助于营造更稳定的出口环境,缓解国家距离的不利影响,进而促进中国农产品出口贸易发展(张倩等,2019)[31]。具体来看,第一,双边投资协定签订时长。双边投资协定签订时长能够从侧面反映两国投资贸易环境的稳定性、市场准入的开放性及领域合作的多样性,这会对中国农产品出口贸易产生深刻影响。相较于双边投资签订时长较短的东道国,对双边投资签订时长较长的东道国,中国企业能更清晰地认识到准入要求、待遇标准和涉及争议的处理办法,进而有效缓解因国家距离增大引致的交易成本及交易风险增加等不利影响,从而促进农产品出口贸易发展(宗芳宇等,2012)[32]。第二,建交时长。相较于建交时长较短的国家,对与中国建交时长较长的国家进行农产品出口时,中国企业能利用良好的外交关系降低出口风险,减少贸易摩擦,有效缓解因国家距离增大而引致的出口抑制效应,进而促进农产品出口贸易发展(韩永辉等,2022)[11]。第三,友好城市建立数量。相较于友好城市建立数量较少的东道国,中国对友好城市建立数量较多的东道国能通过确定制度性协议关系、旅游、教育推广等形式加强人文交流,赋予出口企业一定的“优先待遇”,这将提高企业积极性并降低因文化差异产生的出口成本(Makino和Tsang,2011)[33],能缓解国家距离带来的负向影响,从而促进农产品出口贸易发展。基于上述分析,本文提出假设2。

H2:双边投资协定签订时长、建交时长、友好城市建立数量在国家距离与中国农产品出口贸易间存在门槛效应,双边投资协定签订时长、建交时长、友好城市建立数量的增加会削弱国家距离对中国农产品出口贸易的负向影响。

三、国家距离指标体系的构建与测度:一个CAGE框架的应用

(一)国家距离指标体系的构建

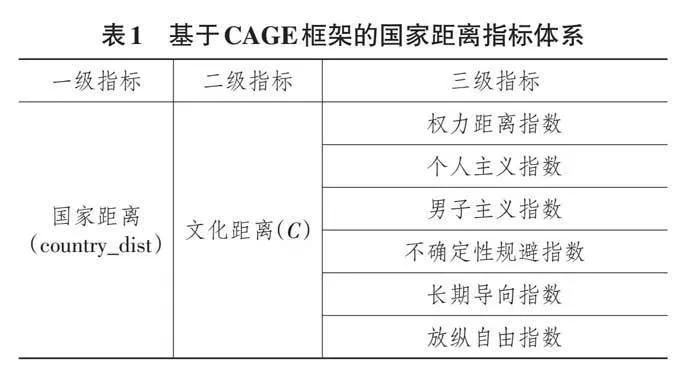

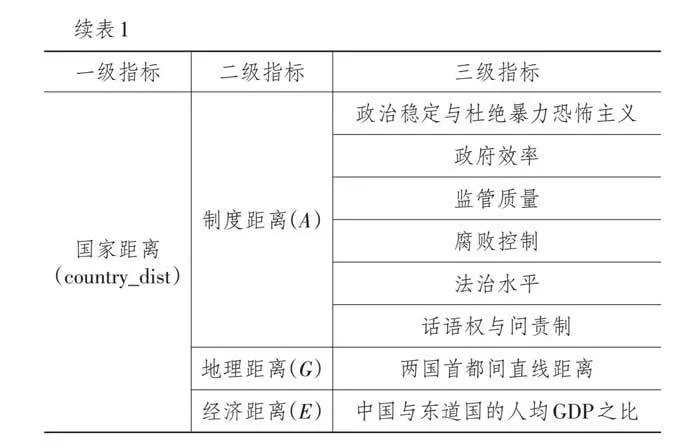

国家距离概念最早由Beckerman(1956)[34]提出。Ghemawat(2001)[12]则首次构建了包含文化、制度、地理和经济四个国家距离在内的CAGE框架,并分析了各维度国家距离对企业对外贸易的影响。此后,CAGE框架逐步在投资贸易等领域得到广泛应用(Tokas和Deb,2020)[35]。地理距离反映两国在空间上的距离,是国家距离最基本的要素;经济距离反映两国在宏观经济特征上的差距;制度距离体现两国的制度质量差距,涉及政治、经济和法律的管制与规范;文化距离是指不同国家在价值观念、伦理道德及思维方式等方面的异质性,其差异程度与语言差异、社会差异等有关。基于以上认知,本文拟基于CAGE框架,从地理距离、经济距离、制度距离和文化距离4个维度构建指标体系对中国与共建各国的国家距离进行测度,具体见表1所列。

(二)国家距离的测度方法

依据前文分析,国家距离可划分为地理距离、经济距离、文化距离和制度距离4个维度。地理距离与经济距离采用单一变量进行表征,选取两国首都间直线距离作为衡量地理距离的指标;在经济距离维度,由于经济差距主要表现为收入差距,而人均GDP既能反映经济差距,也能表征双边在购买力水平等方面的差距,故本文选用中国与东道国的人均GDP之比来测度经济距离。制度距离与文化距离采用多维指标进行衡量,其测度依赖于制度质量及文化质量的评价结果。本文借鉴Hofstede的国家文化维度数据对各国的文化质量进行衡量,具体指标为权力距离指数、个人主义指数、男子主义指数、不确定性规避指数、长期导向指数和放纵自由指数(李月娥和张吉国,2019)[7];借鉴Kaufmann等(2011)[36]的研究,从政治稳定与杜绝暴力恐怖主义、政府效率、监管质量、腐败控制、法治水平和话语权与问责制6个维度测度各国制度质量得分。测度方法均为加权平均法。

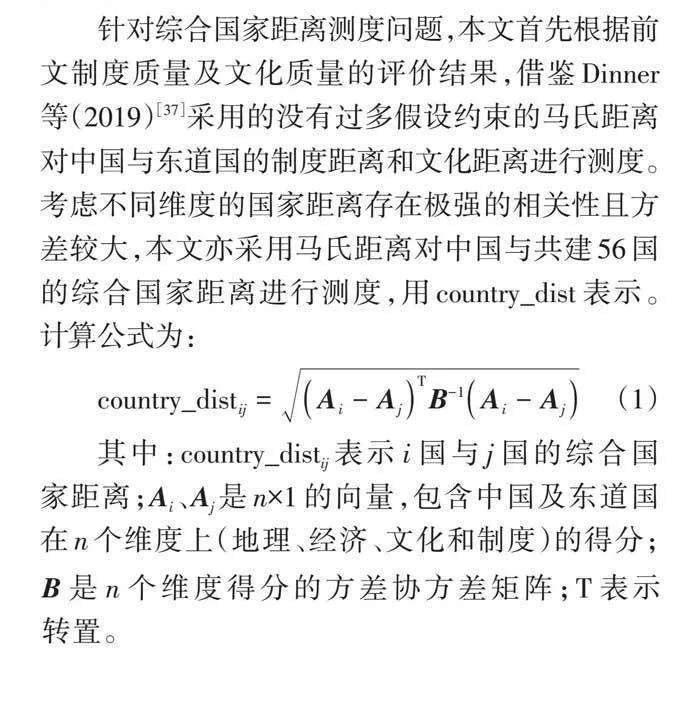

针对综合国家距离测度问题,本文首先根据前文制度质量及文化质量的评价结果,借鉴Dinner 等(2019)[37]采用的没有过多假设约束的马氏距离对中国与东道国的制度距离和文化距离进行测度。考虑不同维度的国家距离存在极强的相关性且方差较大,本文亦采用马氏距离对中国与共建56国的综合国家距离进行测度,用country_dist表示。计算公式为:

[country_distij=Ai-AjTB-1Ai-Aj] (1)

其中:country_distij表示i国与j国的综合国家距离;Ai、Aj是n×1的向量,包含中国及东道国在n个维度上(地理、经济、文化和制度)的得分;B是n个维度得分的方差协方差矩阵;T表示转置。

四、模型、变量与数据

(一)模型设定和变量选取

1. 基准回归模型

在经典引力模型基础上,本文引入国家距离变量构建如下拓展引力模型:

[ln tradejt=α0+α1country_distjt+αnXjt+uj+vt+εjt] (2)

其中:j、t分别表示东道国和年份;α0、α1、αn表示待估参数;u、v、ε分别表示国家固定效应、时间固定效应和随机误差项。被解释变量ln trade为中国对共建各国的农产品出口贸易额,用其自然对数进行衡量。解释变量country_dist为东道国与中国的国家距离,国家距离的分维度指标包含地理距离(geographical_dist)、经济距离(economic_dist)、文化距离(culture_dist)和制度距离(institutional_dist)。控制变量集X主要有:①人口规模,采用东道国人口密度(ln desnity)的自然对数衡量。人口规模是影响农产品出口贸易的关键因素,由于农产品大多属于日常必需品,当贸易对象国人口规模较大时,其可能会产生相对较大的农产品消耗量,同时对农产品数量、种类等的需求也较大,从而会促进中国对其农产品出口贸易额的增大(丁一兵和冯子璇,2022)[38]。②资源禀赋,采用人均谷物单产(pergrain)表征。人均谷物单产是衡量贸易对象国农业资源禀赋的关键指标,若其农业资源禀赋条件越好,即意味着其农产品自给程度越高,因此对农产品进口的需求就越小,从而会负向影响中国农产品出口贸易(曹芳芳等,2022)[18]。③自由贸易协定(FTA),采用虚拟变量衡量,取值为1表示共建国家在研究期内与中国签订了贸易协定且生效,否则取值为0。自由贸易协定是推动中国高水平对外开放的抓手,由于农产品贸易的特殊性、重要性和敏感性,其一直都是中国自由贸易协定谈判的核心内容和“门槛议题”。与中国签订自由贸易协定的国家,会通过缓解贸易政策的不确定性、减少贸易阻碍、降低贸易成本等方式推动中国农产品出口贸易(喻美辞和蔡宏波,2022)[39]。④世界贸易组织(WTO),选用共建国家在研究期内是否加入世贸组织的虚拟变量衡量,若加入赋值为1,否则赋值为0。WTO是当代最为重要的国际经贸组织,能够为贸易有序推进提供解决争端和进行谈判的场所,同时也是贸易协定的管理者和监督者,加入WTO的东道国意味着其能利用国际规则来有效平衡不利国际形势的干扰,最终促进农产品出口贸易发展(张子剑和张庆萍,2024)[40]。⑤贸易开放程度(open),选用外国直接投资净流入占GDP比重表征。贸易开放程度是衡量一国贸易综合水平的重要因素,当一国贸易开放程度越高时,该国的国际经贸水平也就越高,两国进行国际贸易的概率相对也就越大,因此,贸易开放程度可能会与农产品出口贸易存在正向关系(吴天博和田刚,2019)[41]。

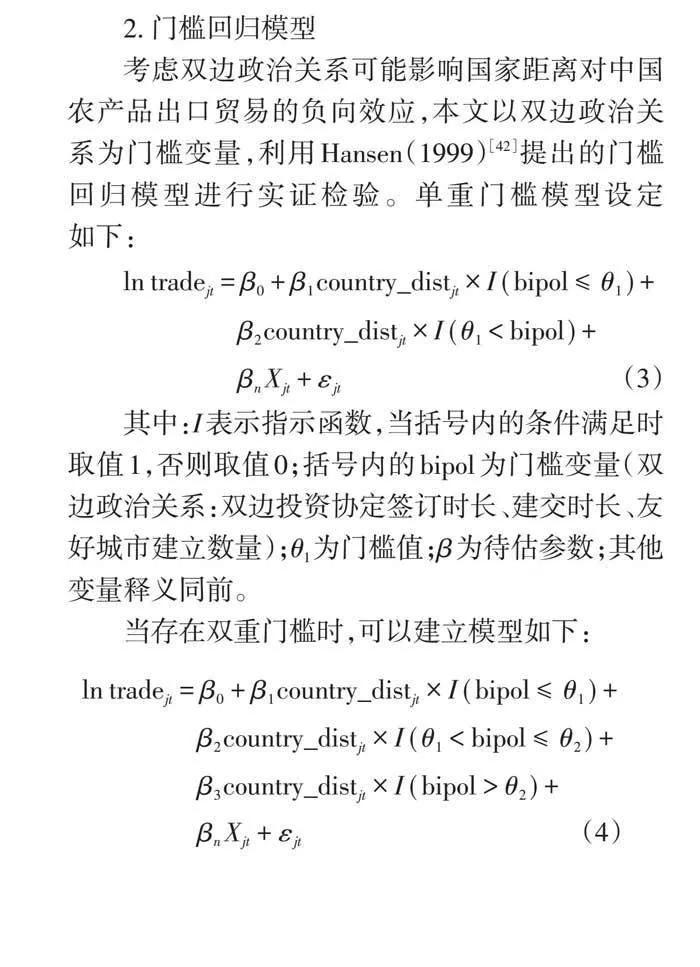

2. 门槛回归模型

考虑双边政治关系可能影响国家距离对中国农产品出口贸易的负向效应,本文以双边政治关系为门槛变量,利用Hansen(1999)[42]提出的门槛回归模型进行实证检验。单重门槛模型设定如下:

[ln tradejt=β0+β1country_distjt×Ibipol≤θ1+β2country_distjt×Iθ1<bipol+βnXjt+εjt] (3)

其中:I表示指示函数,当括号内的条件满足时取值1,否则取值0;括号内的bipol为门槛变量(双边政治关系:双边投资协定签订时长、建交时长、友好城市建立数量);θ1为门槛值;β为待估参数;其他变量释义同前。

当存在双重门槛时,可以建立模型如下:

[ln tradejt=β0+β1country_distjt×Ibipol≤θ1+β2country_distjt×Iθ1<bipol≤θ2+β3country_distjt×Ibipol>θ2+βnXjt+εjt] (4)

(二)数据来源

本文选取共建56国为研究对象(由于农产品出口数据缺失严重,剔除黑山、塞尔维亚、不丹、东帝汶和巴勒斯坦5国;由于部分控制变量缺失严重,剔除叙利亚、新加坡和巴林3国),以2002—2021年为研究区间。中国农产品出口贸易数据来源于UN Comtrade,选择标准为BEC编码,产品分类标准选择食品和饮料。考虑数据的一致性和可得性,地理距离、经济距离、制度距离及文化距离的指标分别来源于法国CEPII数据库、WB数据库、WDI数据库和Hofstede官方网站。其中,对文化距离缺失值,采用中国与其周边国家的文化距离均值予以替代,对其他指标的缺失值则采用线性插值法进行补充。此外,本文选取的5个控制变量中,是否签订自由贸易协定数据来源于中华人民共和国商务部中国自由贸易区服务网,是否加入世贸组织数据来源于WTO数据库,其余指标均来自WDI数据库。选取的3个门槛变量中,建交时长数据来源于中华人民共和国外交部网站,双边投资协定签订时长数据来源于中华人民共和国商务部网站,友好城市建立数量数据来源于中国国际友好城市联合会官网。

具体变量说明及描述性统计见表2所列。

五、实证结果

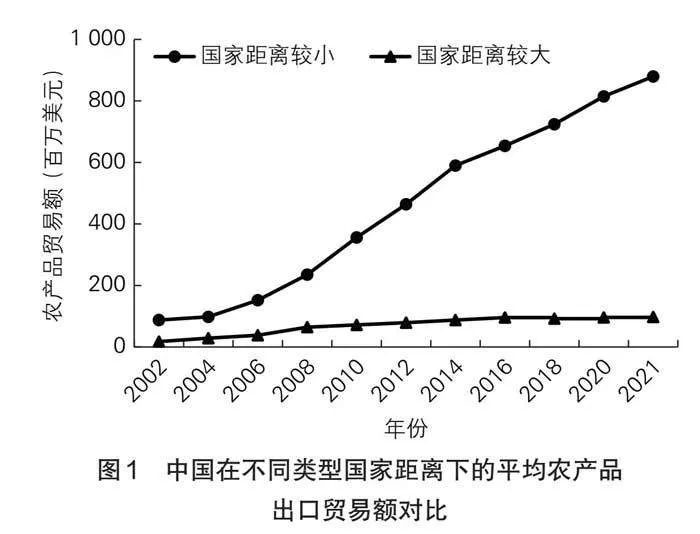

(一)特征事实分析

本文根据2002—2021年各国与中国国家距离均值排名的中位数,将“一带一路”共建国家划分为两类,即与中国国家距离较小组和与中国国家距离较大组。图1显示了中国在这两类国家平均农产品出口贸易额的时序演变情况。从图1可以看出,随着时间推移,中国在国家距离较小组的平均农产品出口贸易额明显高于国家距离较大组。2021年,中国在国家距离较小组的平均农产品出口额高达8.79亿美元,而在国家距离较大组的平均农产品出口额仅为0.97亿美元,前者是后者的9倍之多。从图1可以较为直观地看出,国家距离已对中国农产品出口贸易产生了较为明显的影响。

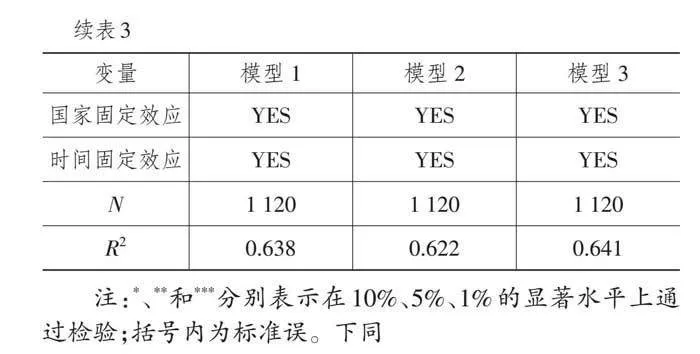

(二)基准回归

本文采用引力模型进行随机效应、固定效应及混合效应回归,F检验表明固定效应优于混合效应,LM检验表明随机效应优于混合效应,故排除混合效应。Hausman检验统计量为140.110,伴随概率为0.000,表明应拒绝随机效应与固定效应不存在系统差异的原假设,因此,最终选取固定效应模型进行回归。为细致分析变量间的关系,本文逐步纳入各类变量进行回归,基准回归结果见表3所列。其中,模型1分析控制变量的影响,模型2和模型3分析国家距离的影响效应。结果显示,国家距离的影响系数显著为负,表明中国在共建国家的农产品出口贸易受到了国家距离的不利影响。原因如下:①从交易成本来看,农产品的特殊属性对运输保鲜、运输时长、基础设施等提出更高要求。在这一特性的影响下,国家距离增大所带来的运输成本、时间成本、企业资源获取成本等显性交易成本将更加显化,同时,由制度距离及文化距离增大等带来的隐性交易成本也明显提升,进而负向影响中国农产品出口贸易。②从出口效率来看,国家距离的增大会延长出口周期,增加手续办理难度,阻碍出口效率提升,这与农产品出口对时间的严格要求背离,将会负向影响中国农产品出口贸易。③从出口风险来看,随着国家距离增大,中国农产品出口所面临的市场风险、寻租风险及政治风险等进一步复杂化,在不同的出口环节都有可能受到信息不对称、腐败、寻租、契约约束度降低等的不利影响,同时竞争激烈且不稳定的外部环境也加剧了国家距离对中国农产品出口贸易的负向影响。因此,H1得以验证。

从控制变量看,人口密度在5%的水平上显著为正,表明伴随共建各国人口增长,其对农产品的需求明显增多,加之共建各国与中国存在农产品互补效应,因而能正向促进中国农产品出口贸易。人均谷物单产在1%的水平上显著为负,人均谷物单产反映了东道国的自然资源禀赋,当东道国自然资源禀赋较好时,其国内农产品需求能得到基本满足,不利于中国农产品出口贸易。东道国是否与中国签订自由贸易协定的影响系数为正但不显著,这反映出通过签订自由贸易协定来推动农产品贸易发展的制度红利正在逐渐消退(石超等,2023)[43]。相反,加入世贸组织的影响系数在1%的水平上显著为正,原因是全球性经济合作组织能够有效促进国家间贸易往来,减少贸易摩擦,使双边贸易活动受到制度框架保护,进而提高中国农产品出口贸易效率。对外开放程度未能通过显著性检验,反映该指标尚未成为影响中国对共建国家农产品出口贸易的重要因素。

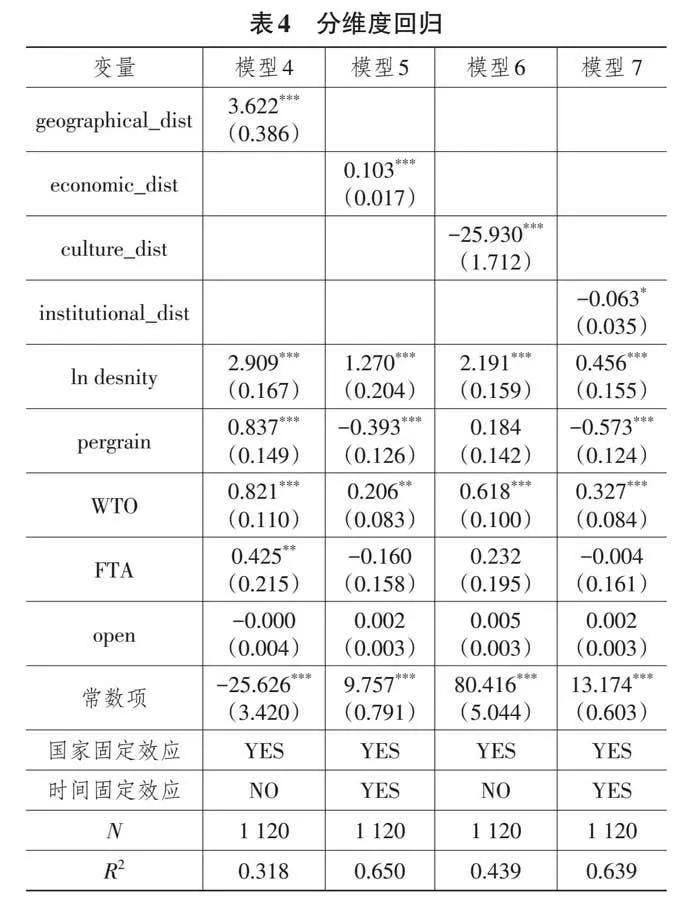

(三)分维度回归

表4报告了分维度回归结果。模型4显示,地理距离对中国在共建各国农产品出口贸易的影响在1%的水平上显著为正,这与H1a不符。可能的原因是,伴随新兴技术的发展、交通网络的普惠、贸易网络的生成等,地理距离对农产品出口贸易的影响方向发生改变。地理距离已不再因农产品本身具有保质期短、体积大、易腐蚀等特性而成为阻碍农产品出口贸易的因素,即反映了在全球化趋势加强、运输技术突飞猛进的背景下,农产品出口贸易具有了摆脱地理距离约束的新特征。模型5显示,经济距离对中国在共建各国农产品出口贸易的影响也在1%的水平上显著为正,这与H1b相悖。原因是,在全球贸易网络形成及中低收入国家日益积极参与全球农产品出口贸易市场的背景下,经济距离与农产品出口贸易之间的负向关系正随时间推移而减弱。两国经济距离越大,两国越可能表现出极强的经济互补性,拥有广阔的贸易合作空间,也更便于出口企业在跨国贸易中获取竞争优势,从而推动农产品出口贸易发展。模型6和模型7显示,文化距离、制度距离均对中国农产品出口贸易呈显著负向影响,H1c和H1d得以验证。文化距离影响系数的绝对值明显大于制度距离,表明中国农产品出口贸易受文化距离的负向影响更显著。文化距离过大,意味着两国因行为模式差异、价值观差异带来的信息不对称问题将提升双方的沟通难度及贸易过程中的不确定性,从而加大交易成本,给贸易双方带来不信任感,不利于农产品出口贸易。而制度距离之所以与中国农产品出口贸易息息相关,是因为两国制度距离的增大加大了农产品出口贸易所面临的风险,进而使农产品出口贸易合同的执行难以保障。往往两国制度差异越大,越不利于贸易双方依赖感及信任感的构建,从而负向影响农产品出口贸易。

(四)稳健性检验

本文采用剔除极端值、替换核心解释变量测度方式、替换被解释变量、替换模型等方法进行稳健性检验:①剔除国家距离的极端值,将样本中国家距离最高(卡塔尔)和最低(蒙古国)的两个国家予以剔除;②更换国家距离测度方法,使用主成分分析法重新计算国家距离;③以中国对共建各国农产品出口额占共建国家总出口额的比例作为被解释变量,选用泊松伪极大似然估计法(PPML)重新估计;④采用PPML模型处理农产品出口贸易额中的零值问题。以上稳健性检验结果依次见表5模型8至模型11,可以看出,国家距离的估计系数均显著为负,与基准模型保持一致,表明上文研究结论较为稳健。

(五)内生性检验

本文内生性处理主要包含遗漏变量及反向因果,国家距离可能会因农产品贸易出口额的提升而缩小。原因是,近年来中国与共建国家就农产品贸易展开规模化合作,为改善双边贸易环境、缩小文化差异、形成紧密关系创造了条件,尤其有助于双边制度及文化等无形距离的缩小。本文采用国家距离变量本身的滞后一期及使用份额移动法构造的Bartik-iv作为工具变量解决该问题(3),结果见表6模型12和模型13所列。首先,从工具变量有效性看,第一阶段回归中iv_L.country_dist、Bartik-iv的系数均在1%的水平上显著为正。同时,弱识别检验Cragg−Donald Wald F统计量均大于16.380,表明不存在弱工具变量问题;不可识别检验Anderson LM统计量也均在1%的水平上显著,表明不存在不可识别问题,综合反映了工具变量选取的有效性。其次,第二阶段回归结果显示,国家距离变量的系数分别在1%、10%的水平上显著为负,与基准模型保持一致。上述结果表明,即使考虑内生性问题,研究结论依然稳健。

(六)异质性分析

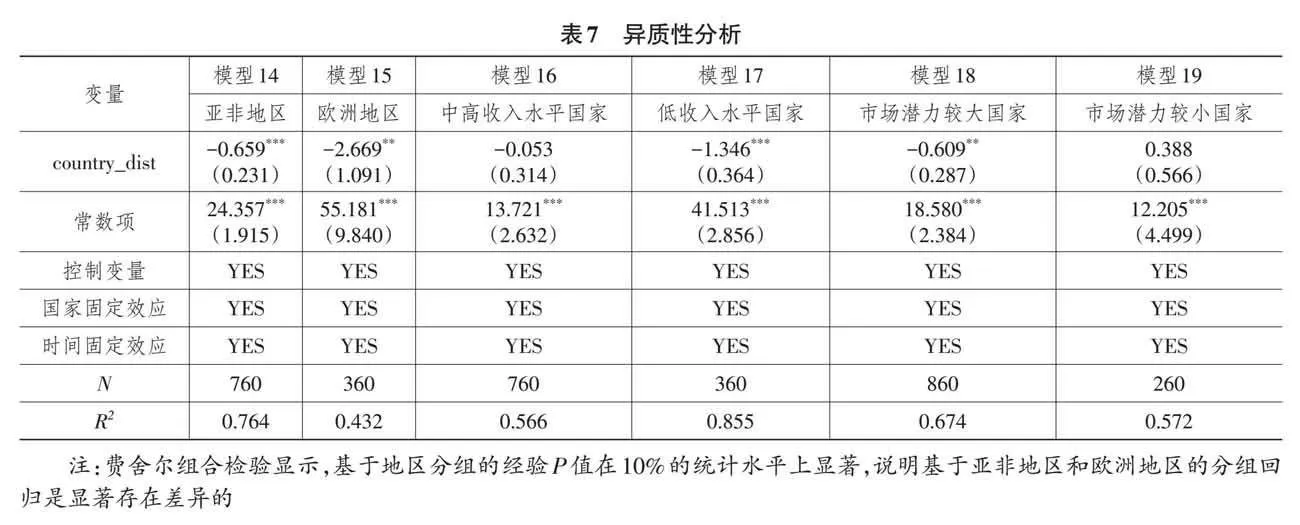

“一带一路”共建各国在不同地理区位因素的客观影响下,展现出不同的自然资源禀赋及农业生产水平,同时在经济发展水平、市场发展潜力等方面也存在明显差异。叠加上述因素,这可能会影响东道国对农产品的需求程度,进而使中国与各东道国的国家距离对农产品出口贸易的影响存在异质性。因此,本文从区域差异、收入水平差异及市场潜力差异3个视角展开异质性分析。

1. 区域差异

将全样本划分为亚非地区和欧洲地区,检验不同区域国家距离对中国农产品出口贸易的影响差异。表7模型14和模型15显示,相较于亚非地区,欧洲地区各国与中国的国家距离对中国农产品出口贸易的负向影响更明显。原因是,相较于亚非国家,中国与欧洲国家在语言、宗教及消费者偏好等方面存在的差异更大,同时中国与欧洲各国在制度环境方面的差异亦十分显著,这会降低欧洲国家对中国出口农产品的消费量,同时中国农产品出口在该区域也面临欧盟、美国和中亚等国家的激烈竞争,这将会加剧国家距离的不利影响。

2. 收入水平差异

以2021年WB公布的世界各国收入水平为标准,本文将共建国家划分为中高收入水平国家(人均GNI>4 095美元)和低收入水平国家(人均GNI<4 095美元)并进行分组回归,结果见表7模型16和模型17所列,低收入水平共建国家的国家距离对中国农产品出口贸易的影响在1%的水平上显著为负,中高收入水平共建国家则不显著。原因是,低收入水平国家的制度法律体系较为薄弱,应对突发事件的手段单一。在上述区域,中国农产品出口贸易会因制度距离、文化距离增大而产生更高的交易风险,由此增加了交易谈判成本,将阻碍中国农产品出口贸易的发展。

3. 市场潜力差异

以2002—2021年全球GDP增长率的平均值为依据,本文将各国划分为市场潜力较大国家和市场潜力较小国家两组进行回归。表7模型18和模型19显示,国家距离对中国农产品出口贸易的负向影响在市场潜力较大的国家更显著,在市场潜力较小的国家却出现了正向影响,但并不显著。原因是,市场潜力较大的国家对农产品的消费需求较高,吸引了较大比例的中国农产品出口贸易。但受国家距离综合性、复杂性及难以约束性的影响,当中国农产品出口贸易额越大时,所承受的由国家距离带来的负向影响也就愈明显。

(七)门槛效应分析

1. 门槛效应存在性检验

本文分别选取双边投资协定签订时长、建交时长、友好城市建立数量作为门槛变量进行门槛回归。在进行回归前,需对是否存在门槛效应进行检验。在经过Bootstrap重复抽样后获取的检验结果见表8所列。结果显示,建交时长和友好城市建立数量通过了双重门槛效应,而双边投资协定签订时长仅通过了单门槛效应。在三类门槛变量的调节下,国家距离对中国农产品出口贸易影响的非线性效应得到了验证。

2. 门槛效应结果分析

表9汇报了国家距离影响中国农产品出口贸易的门槛面板回归结果。模型20、模型21及模型22依次为以双边投资协定签订时长、建交时长和友好城市建立数量为门槛变量的门槛回归结果。

模型20回归结果显示,当双边投资协定签订时长低于门槛值时,国家距离对中国农产品出口贸易具有显著负向影响(-1.216),但当双边投资协定签订时长高于门槛值时,这一负向影响将减弱且变为以不显著(-1.076),这表明,伴随双边投资协定时长的增加,国家距离对中国农产品出口贸易的负向影响将得到缓解。原因是,双边投资协定的签订使中国能够在投资高度自由化和便利化中获得投资经贸快速增长的机会,但双边投资协定的签订所产生的效应并不能够及时显现,而是一个逐渐实现的过程,具有一定的时滞性。相较于协定签订时长较短的东道国,协定签订时长较长的东道国则更能明确开展贸易的市场准入条件和需要履行的义务,这对双方均具有约束力。一方面,双边投资协定能促进双方形成更加紧密、稳定的贸易关系和互补的供应格局,也能弥补因双边制度距离、文化距离过大而引致的溢出风险;另一方面,双边投资协定作为两国政府为鼓励和保护双方投资经贸签订的法律协定,具备较强的正式性,当面临由国家距离引发的交易冲突时,双边投资协定也能成为解决矛盾的重要手段。因此,伴随双边协定签订时长的增加,国家距离对中国农产品出口贸易的负向影响会得到削弱。

模型21回归结果显示,随着建交时长跨越第一、第二门槛值,国家距离对中国农产品出口贸易的负向影响逐渐减弱,其影响系数在第一门槛值前为-1.630,在第一和第二门槛值之间为-1.465,在跨越第二门槛值后,则变为了-1.306,这表明,伴随建交时长的增加,国家距离对中国农产品出口贸易的负向影响将得到缓解。原因是,文化差异、制度差异等无形壁垒的存在,仍会对农产品出口贸易构成挑战,双边交往及信任越来越被认为是一种可以处理这些无形贸易壁垒的有效工具。建交时长的增加能在一定程度上反映两国外交关系的稳定性。这一稳定的外交关系在政治层面有助于强化两国政治信任和合作,为农产品出口贸易创造友好和稳定的政治环境。此外,长期稳定的外交关系也有助于增进两国文化、制度交流,提升对中国农产品的认知度和接受度。这将进一步增强两国制度、文化的包容贯通,从而减少出口方的适应及熟悉成本,有助于缓解国家距离的负向效应,并助推中国农产品出口贸易发展。因此,伴随建交时长的增加,国家距离对中国农产品出口贸易的负向影响会得到削弱。

模型22回归结果显示,随着友好城市建立数量跨越第一、第二门槛值,国家距离对中国农产品出口贸易的负向影响逐渐减弱,其影响系数在第一门槛值前为-1.179且通过了10%的显著性检验,在第一和第二门槛值之间为-1.022,在跨越第二门槛后,则变为了-0.877且未能通过显著性检验。这表明,伴随友好城市建立数量的增加,国家距离对中国农产品出口贸易的负向影响将得到缓解。原因是,从本质上看,友好城市的建立有助于降低企业从事农产品出口活动的贸易成本。建立友好城市数量较多的国家能确定部分制度性的协议关系,为双方经济交往与互信加深提供基础平台,使企业能够通过商务交流、互访活动等举措增进对东道国市场等的认识,更好地了解对方的消费偏好和文化习俗,能有效降低信息搜寻成本,维持长期关系,也为中国农产品出口贸易提供优先权,并降低出口风险的发生概率。此外,友好城市作为一种非正式外交活动,依托城市交往这一“打开窗口”的特殊角色,在推动双边人文交流的同时也有助于增强出口企业的文化适应能力,提升贸易双方的信息透明度和合作匹配度,进而缓解国家距离带来的负向效应,促进中国农产品出口贸易发展。因此,伴随友好城市建立数量的增加,国家距离对中国农产品出口贸易的负向影响会削弱。基于此,H2得以验证。

六、结论与建议

本文采用马氏距离对共建国家与中国的国家距离进行测度,并采用拓展引力模型检验共建各国与中国的国家距离对中国农产品出口贸易的影响。结论如下:第一,共建各国与中国的国家距离负向影响了中国农产品出口贸易。其中,文化距离、制度距离的负向影响最为明显,而地理距离、经济距离则呈正向影响。第二,亚非地区、中低收入水平、市场潜力较大的共建国家与中国的国家距离对中国农产品出口贸易的负向影响更显著。第三,双边投资协定签订时长、建交时长、友好城市建立数量均在国家距离对中国农产品出口贸易的影响中存在显著的门槛效应,当各变量高于门槛值时,国家距离对中国农产品出口贸易的负向影响将会被削弱。

基于以上结论,本文提出以下建议:

第一,重点关注共建国家与中国国家距离的综合影响。面对复杂的贸易环境,中国出口企业不仅需要做好前期风险评估,还需要建立系统的风险预警机制。一是出口企业应该了解中国与各国的国家距离,包括地理距离、文化距离、经济距离和制度距离等方面的差异,并对这些差异带来的风险进行评估。二是出口企业应该通过定期市场调研、监测国际贸易政策变化、畅通与东道国企业或政府的沟通渠道等方式建立系统风险预警机制,进而缓解国家距离的不利影响,促进中国农产品出口贸易的健康发展。

第二,突出强化中国与共建国家的文化交流和制度共建,以期弥补因文化距离和制度距离过大所造成的不利影响。一是建立多渠道、多层次的人文交流机制,加强民间组织往来,缩小彼此文化差异,为农产品出口贸易营造良好环境。二是应在承认制度多样性的前提下求同存异,规避和克服因制度差异造成的农产品出口贸易折戟现象。三是应强调与共建国家协商制定共同的贸易规则和标准,确保在尊重各国国情和法律的基础上,实现政策对接和市场准入的便利化。

第三,深刻把握双边投资协定、建交时长、友好城市建立的门槛作用。一是要继续推行双边投资协定谈判,合理约束两国投资贸易行为,为出口企业提供制度保障。二是要格外关注与共建国家的政治、经济来往,并依据近年与伙伴国家的关系发展情况适当调整外交等级,从而与共建各国结成更高层次的外交等级关系。同时,应通过加强高层互访、深化政治互信,加强经济合作、增强与共建国家的经济联系等手段,为农产品出口贸易营造良好政治经济环境,进而促进其发展。三是要充分利用友好城市建立的优势,通过建立友好城市间的定期交流机制、强化友好城市间的农产品贸易信息共享机制等手段,积极发挥城市外交在中国农产品出口贸易中的作用。

第四,客观识别不同地区国家距离的异质影响。一是要根据当前农产品出口现状、中国与各国的国家距离现状等,优化中国对共建“一带一路”国家农产品出口的区域分布,进而提升农产品出口的安全性和稳定性。二是要重视与欧洲地区、中低收入水平、市场潜力较大国家的农产品贸易合作,通过建立对外合作交流平台、提高对外贸易管理和服务水平、加大新型农业国际发展交流等手段,缓解国家距离的负向影响。

七、研究不足与展望

本研究虽较为深入地分析了国家距离对中国农产品出口贸易的影响,但仍存在研究不足现象。囿于国家距离内涵的复杂性和综合性,本研究仅从地理距离、经济距离、制度距离及文化距离4个维度对国家距离进行测度,仍稍显不足。未来研究中,国家距离的指标体系构建仍需继续完善,在目前已有的各种距离因素基础上可考虑增加其他可能的距离因素,如外交距离(中国与共建“一带一路”国家间的友好关系程度)、知识距离(中国与共建“一带一路”国家间知识创造和创新的差异)、全球连接距离(中国与共建“一带一路”国家在世界与其他地区联系交流的差异)等,进而综合考察国家距离对中国农产品出口贸易的影响。

注 释:

(1)文中共建国家共包含56国,具体包括阿尔巴尼亚、阿富汗、阿联酋、阿曼、阿塞拜疆、埃及、爱沙尼亚、巴基斯坦、白俄罗斯、保加利亚、北马其顿、波黑、波兰、俄罗斯、菲律宾、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、柬埔寨、捷克、卡塔尔、科威特、克罗地亚、拉脱维亚、老挝、黎巴嫩、立陶宛、罗马尼亚、马尔代夫、马来西亚、蒙古国、孟加拉国、缅甸、摩尔多瓦、尼泊尔、沙特阿拉伯、斯里兰卡、斯洛伐克、斯洛文尼亚、塔吉克斯坦、泰国、土耳其、土库曼斯坦、文莱、乌克兰、乌兹别克斯坦、匈牙利、亚美尼亚、也门、伊拉克、伊朗、以色列、印度、印度尼西亚、约旦和越南。

(2)资料来源:中国共产党新闻网《“一带一路”贸易合作的机遇与挑战》.http://theory.people.com.cn/n1/2017/0801/c40531-29440648.html。

(3)Bartik-iv变量的构造说明:本文借鉴洪联英和刘栩君(2023)[44]的研究,使用份额移动法构造Bartik工具变量(Bartik-iv),即使用滞后一期的国家距离得分country_distj,t-1与国家距离在时间上的一阶差分Δcountry_distt,t-1的乘积来模拟出各年度国家距离的估计值。Bartik工具变量由于与核心解释变量高度相关,且满足外生性要求,因此,具有合理性。

参考文献:

[1]HUANG H,LAMPE M V,TONGEREN F V. Climate Change and Trade in Agriculture[J]. Food Policy,2011,36(S1):S9-S13.

[2]Food and Agriculture Organization(FAO). The State of Agriculture Commodity Markets[R]. Rome:Food and Agriculture Organization of the United Nations,2022.

[3]高道明,田志宏,黄德海.中国企业海外农业投资的区位决定因素分析[J].中国农村经济,2020(11):113-130.

[4]黄玉睿,宾建成,方慧.进口国贸易便利化对促进中国农产品出口的影响效应——基于美国、日本、韩国及欧盟25国的实证分析[J].财经理论与实践,2020,41(5):119-125.

[5]韩一军.我国农产品贸易现状、问题与对策[J].人民论坛,2023(4):70-73.

[6]苏昕,张辉.中国与“一带一路”沿线国家农产品贸易网络结构与合作态势[J].改革,2019(7):96-110.

[7]李月娥,张吉国.文化距离对农产品贸易的影响研究——来自“一带一路”沿线国家的证据[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2019,36(5):64-70.

[8]陈衍泰,范彦成,汤临佳,等.开发利用型海外研发区位选择的影响因素——基于国家距离视角[J].科学学研究,2018,36(5):847-856,954.

[9]裴长洪,樊瑛.中国企业对外直接投资的国家特定优势[J].中国工业经济,2010(7):45-54.

[10]田晖.国家文化距离对中国进出口贸易影响的区域差异[J].经济地理,2015,35(2):22-29.

[11]韩永辉,麦炜坤,王贤彬,等.稳健外交关系驱动中国企业走出去——来自双边联合声明公报签订的证据[J].国际经贸探索,2022,38(5):99-116.

[12]GHEMAWAT P. Distance Still Matters:The Hard Reality of Global Expansion[J]. Harvard Business Review,2001,79(8):137-147.

[13]刘禹君,刘一腾.中国与“一带一路”沿线国家农产品贸易格局演化及优化策略[J].浙江学刊,2021(4):113-122.

[14]陈林,彭婷婷,吕亚楠,等.中国对“一带一路”沿线国家农产品出口——基于二元边际视角[J].农业技术经济,2018(6):136-144.

[15]李星晨,刘宏曼.中国对“一带一路”国家农产品出口增长的二元边际分析[J].华南农业大学学报(社会科学版),2020,19(2):13-23.

[16]刘宏曼,王梦醒.制度环境对中国与“一带一路”沿线国家农产品贸易效率的影响[J].经济问题,2017(7):78-84.

[17]朱晶,毕颖.贸易便利化对中国农产品出口深度和广度的影响——以“丝绸之路经济带”沿线国家为例[J].国际贸易问题,2018(4):60-71.

[18]曹芳芳,张静,李先德.贸易制度安排对中国农产品出口“一带一路”沿线国家贸易效率的影响——基于时变随机前沿引力模型的实证分析[J].中国流通经济,2022,36(4):67-78.

[19]刘锭.“一带一路”背景下基础设施建设对我国农产品贸易的影响研究[J].中国商论,2023(23):24-27.

[20]丁世豪,何树全.中国对中亚五国农产品出口效率及影响因素分析[J].国际商务(对外经济贸易大学学报),2019(5):13-24.

[21]肖双薇.多维距离对中国在“一带一路”直接投资的影响[D].武汉:华中科技大学,2020.

[22]李文霞,杨逢珉.中国农产品出口丝绸之路经济带沿线国家的影响因素及贸易效率——基于随机前沿引力模型的分析[J].国际贸易问题,2019(7):100-112.

[23]CHEPTEA A. Trade Liberalization and Institutional Reforms[J]. Economics of Transition,2007,15(2):211-255.

[24]谢孟军,王立勇.经济制度质量对中国出口贸易影响的实证研究——基于改进引力模型的36国(地区)面板数据分析[J].财贸研究,2013,24(3):77-83.

[25]RAGOZZINO R. The Effects of Geographic Distance on the Foreign Acquisition Activity of U.S. Firms[J]. Management International Review,2009,49(4):509-535.

[26]CARR D,MARKUSEN J R,MASKUS K E. Estimating the Knowledge-Capital Model of the Multinational Enterprise[J]. American Economic Review,2001,91(3):693-708.

[27]姚辉斌,彭新宇.“一带一路”沿线国家制度环境对中国农产品出口贸易的影响研究[J].农业技术经济,2021(4):17-29.

[28]方国柱,雷权勇,祁春节.制度质量是否促进了高附加值农产品出口?——全球柑橘贸易的证据[J].华中农业大学学报(社会科学版),2023(5):77-89.

[29]FLORES R G,AGUILERA R V. Globalization and Location Choice:An Analysis of US Multinational Firms in 1980 and 2000[J]. Journal of International Business Studies,2007,38:1187-1210.

[30]潘镇,金中坤.双边政治关系、东道国制度风险与中国对外直接投资[J].财贸经济,2015(6):85-97.

[31]张倩,李芳芳,程宝栋.双边政治关系、东道国制度环境与中国OFDI区位选择——基于“一带一路”沿线国家的研究[J].国际经贸探索,2019,35(6):89-103.

[32]宗芳宇,路江涌,武常岐.双边投资协定、制度环境和企业对外直接投资区位选择[J].经济研究,2012,47(5):71-82,146.

[33]MAKINO S,TSANG E W K. Historical Ties and Foreign Direct Investment:An Exploratory Study[J]. Journal of International Business Studies,2011,42(4):545-557.

[34]BECKERMAN W. Distance and the Pattern of Intra-European Trade[J]. The Review of Economics and Statistics,1956,38(1):31-40.

[35]TOKAS K,DEB A K. CAGE Distance Framework and Bilateral Trade Flows:Case of India[J]. Management Research Review,2020,43(10):1157-1181.

[36]KAUFMANN D,KRAAY A,MASTRUZZI M. The Worldwide Governance Indicators:Methodology and Analytical Issues[J]. Hague Journal on the Rule of Law,2011,3(2):220-246.

[37]DINNER I M,KUSHWAHA T,STEENKAMP J. Psychic Distance and Performance of MNCs During Marketing Crises[J]. Journal of International Business Studies,2019,50(3):339-364.

[38]丁一兵,冯子璇.中国同RCEP其他成员国农产品贸易演化趋势分析及影响因素研究[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2022(5):112-126.

[39]喻美辞,蔡宏波.自由贸易协定能缓解中国出口农产品质量升级困境吗[J].国际贸易问题,2022(8):136-155.

[40]张子剑,张庆萍.国际贸易新形势下中国农产品出口中亚五国贸易效率及潜力研究[J].江苏商论,2024(2):48-54.

[41]吴天博,田刚.“丝绸之路经济带”视域下中国与沿线国家木质林产品贸易——基于引力模型的实证研究[J].国际贸易问题,2019(11):77-87.

[42]HANSEN B E.Threshold Effectsin Non-dynamic Panels:Estimation,Testing,and Inference[J]. Journal of Econometrics,1999,93(2):345-368.

[43]石超,胡列曲,段海涛.贸易便利化对中国与RCEP其他成员国农产品贸易的影响研究[J].广西社会科学,2023(5):77-86.

[44]洪联英,刘栩君.关键设备进口、关系专用性投资与企业技术创新[J].国际经贸探索,2023,39(12):39-56.

[责任编辑:陈春香]