区域产业协调政策的创新效应

[摘要:为深度评估区域产业协调政策带来的创新效应及其对技术市场一体化的影响,文章基于长三角三省一市上市公司数据和城市间专利转让数据,采用双重差分方法,以长三角G60科创走廊设立作为准自然实验展开实证研究。实证结果发现,G60科创走廊及其所带来的一系列相关政策措施有效提升了企业的创新投入和创新产出水平。机制研究表明,这一政策促进了城市间创新要素的流动、缓解了企业融资约束、提高了行业市场竞争水平,这些都为企业提供了优良的创新环境,从而促进企业创新。进一步讨论说明,G60科创走廊的设立也促进了成员城市之间创新成果的交易与转化。

关键词:区域产业协调政策;创新;长三角一体化;G60科创走廊;技术市场

中图分类号:F124.3 文献标识码:A 文章编号:1007-5097(2024)10-0036-10 ]

The Innovative Effects of Regional Industrial Coordination Policies:

Evidences from the G60 S&T Innovation Valley of Yangtze River Delta

SUN Ruidong, CHEN Liu

(Yangtze IDDI, Nanjing University, Nanjing 210093, China)

Abstract:To deeply assess the innovative effects brought by regional industrial coordination policies and their impact on the integration of the technology market, the article, based on the data from listed companies in the three provinces and one municipality of the Yangtze River Delta and the inter-city patent transfer data, conducts an empirical study with the establishment of the G60 S&T Innovation Valley of Yangtze River Delta as a quasi-natural experiment using the differences-in-differences method. The empirical result shows that the G60 S&T Innovation Valley and the series of associated policy measures it brought have effectively enhanced the level of innovation input and output of enterprises. The mechanism research shows that this policy promotes the flow of innovation elements between cities, alleviates corporate financing constraints, and improves the level of market competition in the industry. All these provide an excellent innovation environment for enterprises, thereby boosting the corporate innovation. Further discussion indicates that the establishment of the G60 S&T Innovation Valley has also promoted the trading and transformation of innovation achievements among member cities.

Key words:regional industrial coordination policies; innovation; integration of Yangtze River Delta; G60 S&T Innovation Valley; technology market

一、引言及文献综述

党的二十大报告指出,要“促进区域协调发展”“深入实施区域协调发展战略”。产业协调发展是区域协调发展的重中之重,要实现区域产业协调发展,加快构建在政策统一、规则一致、执行协同的基础上,通过充分竞争以及社会分工形成全国一体化运行的大市场体系显得尤为重要[1],区域市场一体化是从空间上推进全国统一大市场建设的必要路径[2]。长三角是我国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强的区域之一,也是一体化战略实施较早、程度较高的区域,自2018年长三角区域一体化发展升格为国家战略以来,长三角一体化发展进入新的阶段。这为考察全国统一大市场中的区域产业协调发展情况提供了一个重要的案例。2019年12月,中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,提出要“强化区域联动发展”“构建区域创新共同体”等一系列关乎经济、产业、民生的一体化方针。但客观而言,其在交通、民生等方面的成效立竿见影,如通过更高层级的政府协调打通断头路等,而区域产业协调发展方面则不尽如人意。原因在于:一是为发展而竞争的模式主要体现在产业发展上;二是通过提供优惠政策进行招商引资,是地方产业竞争的主要方式,也是要素扭曲、产能过剩等问题产生的重要根源。地方主导的产业政策可能导致一系列负面效应,因而在整个治理体系中,当前地方政府主导型的产业政策应转为中央主导型的产业政策,以减少地方政府之间的恶性竞争[3]。而区域产业协调政策正是突破地方产业各自为政、走向中央主导型政策的一种尝试,其政策实施的目标归根结底在于进一步促进产业协同、提高区域的创新效率。

创新是推动经济增长、提升区域竞争力的持久动力[4-5],不仅能够改变企业的生产方式、提高生产效率、促进企业快速发展[6],还能够促进产业链不断完善、带动关联产业发展[7]。产业政策的创新效应也是学者们关注的重要议题,诸多研究认为,产业政策会通过鼓励、限制或者淘汰的方式,引导企业进行融资、投资、生产及兼并重组[8-10],短期内改变行业产出水平和生产率[11],也可以通过信贷、税收、政府补贴和市场竞争机制显著促进企业创新,尤其是民营企业的技术创新[12]。长三角G60科创走廊(以下均简称为“G60科创走廊”)的设立是长三角一体化政策中一项非常重要的以产业协调发展、区域协同创新为目标的发展政策,先由地方政府自发形成、后由高层级政府规划引导是其独特之处。G60科创走廊逐渐成为贯彻创新发展理念的引领示范区、区域科技协同创新的共同体及区域更高质量协同发展的范式[13-14],也在逐步改变长三角地区上海“一极独大”的格局,进而带动长三角外围城市和整个城市群的创新发展[15]。随着影响力的不断增强,有关G60科创走廊的研究也逐渐增多。相关研究包括对成员城市政府之间协同机制设计的研究[16],对成员城市科技金融投入、区域间经济联系及企业绩效关系的探索[17],对城市间科技创新协同发展新模式的探索[18]及协同创新效应的实证研究[19]等。基于此,为全面深入评估区域产业协调政策的创新效应,本文利用G60科创走廊的设立作为准自然实验,探索区域产业协调政策对企业创新的影响及其机制。

与现有研究相比,本文主要从以下方面进行针对性拓展:第一,在目前我国地方政府作为重要竞争主体的情形下,区域间产业和科技创新领域竞争激烈,到底是否存在合作大于竞争的区域协同机制?本文通过对G60科创走廊这一实践中比较鲜见的区域产业协调政策的创新效应进行定量研究,为建设全国统一大市场提供一个区域层面的观察视角。第二,本文是长三角一体化从区域战略上升为国家战略的一项政策评估。具体来说,G60科创走廊的设立及相关政策的实施是源于2018年以来长三角高质量一体化国家战略的不断推进,本文对这一代表性政策展开的实证评估,一定程度上可视为对我国新时期长三角一体化战略政策效果的研究,也是对现有长三角一体化研究范畴的拓展。

二、政策背景与研究假设

(一)政策背景

2016年5月,在习近平总书记对上海提出建设具有全球影响力科创中心两周年之际,松江区首次提出沿G60高速公路40公里松江段两侧布局“一廊九区”,G60上海松江科创走廊就此诞生。随后几年,G60科创走廊的建设范围不断扩大,新的成员城市陆续加入。2017年7月,杭州市、嘉兴市加入;2018年6月,金华市、苏州市、湖州市、宣城市、芜湖市、合肥市加入,“一廊一核九城”的空间格局形成,并正式定名为长三角G60科创走廊。2021年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出,加快建设长三角G60科创走廊和沿沪宁产业创新带,提高长三角地区配置全球资源能力和辐射带动全国发展能力。

目前来看,G60科创走廊建设已初见成效。九地市财政支出中的科技支出占比平均值从2015年的5.17%迅速上升至2020年的7.45%,远高于长三角总体平均水平的4.19%(1);A股上市公司企业数量从2016年的350家增至2021年的639家(2);2019年入选第一批国家级专精特新“小巨人”企业共计24家,占长三角范围内总数的32.9%(3);2022年,获批第四批国家级专精特新“小巨人”企业为584家,占长三角总数的38.1%(4)。2022年11月,工信部赛迪研究院发布的《〈长三角G60科创走廊建设方案〉2022年阶段性评估报告》认为,长三角G60科创走廊九地市从创新平台共建、科研资源共享、关键技术共研、成果转化共投等方面探索构建资源开放共享的科技协同创新体系,为建立面向关键核心技术攻关新型举国体制方面作出了示范性探索。

(二)研究假设

G60科创走廊的设立,为本文开展区域产业协调政策创新效应评估提供了一个准自然实验,G60科创走廊可以通过促进创新要素流动、缓解融资约束以及促进市场竞争等途径,有效激励企业创新。

1. 促进创新要素流动

创新要素(如创新人才、创新资本等)是保障我国创新驱动发展战略顺利实施的重要战略资源[20],创新要素的流动带来的溢出效应能有效促进企业的创新。G60科创走廊的设立,为创新要素的流动提供了有利条件。其原因在于:第一,“时空压缩”促进创新要素的流动。G60科创走廊本就是基于交通基础设施的互联互通。依托交通要道G60高速公路、沪苏湖高铁、商合杭高铁等城市间交通基础设施的互联互通,这种“时空压缩”降低了要素流动成本,提升了创新要素流动性,使其在区际流动规模逐步扩大[21],同时也进一步强化城市间深入合作、引导创新要素的空间优化配置[22-23],从而促进企业创新。第二,G60科创走廊九地市先后建章立制,构建有利于创新人员流动与合作的制度环境,促进企业创新。如九地市建立长三角G60科创走廊联席会议工作制度,定期召开工作会议,共同推进长三角地区更高质量一体化发展;联合编制多项发展规划(5),以协同推进九地市创新水平、谋划产业错位发展,共同打造先进制造业集群,开展供应链对接、关键产品联合研发等。第三,通过互联共享的人才政策,鼓励创新人才在城市间流动。如九地市建立全球引才顾问专家库、城市联盟人才培训资源库,以实现相关人才认定标准和流程的统一;推动建立互认互通的人才档案审核机制和“九城通办”的流动人员人事档案转接受理机制等,为创新要素在城市之间流动创造了有利的制度环境。综合来看,G60科创走廊的区位优势、产业政策与人才政策等通过促进创新要素的跨区域流动和有效集聚,降低了企业的信息搜寻及匹配等成本,弱化了行政壁垒的边界效应,从而推动创新要素实现市场机制引导的自由流动,更充分地发挥集聚的外部性,促进多样化知识在城市间的高效配置,为新知识、新技术的产生提供重要动力。

2. 缓解融资约束

融资约束是制约企业发展的重要因素之一,而企业的研发活动具有周期长、信息不对称等特征,更容易受到融资约束的影响[24]。信贷及其他金融产品能够缓解企业融资约束,促进企业的创新投入、提高创新资源配置效率[25-26]。各类金融支持是G60科创走廊一系列政策中的重要组成部分。2020年央行上海总部发布了《金融支持长三角G60科创走廊先进制造业高质量发展综合服务方案》,提出“创新‘信用类科技贷’产品”“加大供应链金融业务创新力度”等15条政策举措,对G60科创企业予以金融支持。G60联席办与26家金融机构签署战略合作协议,推出“G60科创贷”等专属科技金融产品,试点跨区域联合授信,为具有创新能力和较高成长性的高科技企业提供融资渠道。G60联席办牵头开发了“长三角G60科创走廊综合金融服务平台”,平台以市场化、法治化的方式,通过“互联网+综合金融服务平台”模式,联合银行、保险、证券、基金、信托等金融机构,为人工智能、集成电路、生物医药等先进制造业提供专业、高效、便捷的金融服务,实现企业需求与金融资源的有效对接。长三角首只跨区域的G60科创走廊科技成果转化基金也已正式运营,专门围绕G60科创走廊九城市的优秀早中期企业进行股权投资。G60科创走廊通过推动信贷产品与服务的创新,针对性地破解企业融资难、融资贵、信息不对称以及金融服务不适配等诸多约束,从而激励企业开展创新研发活动。

3. 促进市场竞争

市场友好的产业政策能够为产业发展创造优良环境,使得更多的企业被准许进入市场,从而降低市场集中度[27],这种市场竞争机制有利于倒逼企业通过技术创新获得竞争优势[28]。在充分的市场竞争环境中,企业为了赢得市场份额,会产生更强的创新意愿和动力,以谋求技术进步和产品升级[29]。张杰等(2014)的研究证明,在中国这样的发展中大国情境下,竞争与创新之间存在显著且稳健的正向关系,提高竞争能力是促进中国企业创新研发活动和提升自主创新能力的重要途径[30]。G60科创走廊的设立及其推出的一系列措施,可以打破行政藩篱、促进区域一体化,有利于进一步破除市场分割,在长三角区域推进统一大市场建设。如九地市联合出台《G60科创走廊长三角“一网通办”试点方案》,实施“推进九城市政务服务网用户体系和电子签章互通互认”“实现企业服务云一体化区域全覆盖”“深化政府信息互联共享”“加强事中事后协同监管”等措施。这些举措都旨在建立务实高效的区域一体化协调机制,降低成员城市之间的制度性交易成本,缓解信息不对称,从而为企业提供更为充分的市场竞争空间和良好的创新环境,提高企业创新水平。

综上,本文提出两个假设。

H1:G60科创走廊的设立会显著促进企业的创新投入和创新产出水平。

H2:G60科创走廊主要通过促进创新要素流动、缓解融资约束以及创造充分的市场竞争环境,进而提升企业的创新水平。

三、模型与数据

(一)模型与识别

区域产业协调政策的重要目标之一是促进区域创新,现有关于产业政策效应评估的实证研究主要通过尝试07343d4378ede3188a071b0a0da0b6c7解读国家颁布的产业政策文件(如各地产业规划,政府补贴、税收优惠政策等),寻找政策冲击的准自然实验来考察产业政策的有效性[9-10,31]。本文以G60科创走廊的设立为准自然实验,将陆续加入G60科创走廊的成员城市作为处理组,长三角其他城市作为对照组。由于成员城市是分批次加入G60科创走廊的,本文设定多时点双重差分模型(Staggered DID)如下:

[yict=β0+β1G60ct+β2Zict+ui+θt+σpt+εit] (1)

其中:i表示企业;c表示城市(或松江区);t表示年份;p表示省份;被解释变量[yict]表示t年位于城市c的企业i的创新水平,本文使用企业研发投入对数和专利申请数两个指标,分别从创新投入和创新产出两个维度来反映企业的创新水平;[G60ct为]本文的核心解释变量,若城市c在t年已成为G60科创走廊成员,则取值为1,否则为0;[Zict]为可能影响企业创新水平的控制变量集,包含企业净利润率、托宾Q值、有形资产占总资产比重、现金占总资产比重以及企业杠杆率、企业年龄、企业年末总资产对数、企业总营业收入对数等;[ui]为企业固定效应,用以控制不随时间变化的企业文化、管理者个人特质等可能影响企业研发行为的因素;[θt]为时间固定效应,用以控制利率、通货膨胀、全国政策等宏观冲击因素对企业研发行为的影响;同时,为控制各省份可能单独出台的影响企业研发的产业政策,也加入省份的时间趋势项,即省份与年度交互的固定效应[σpt];[εit]为随机扰动项;[β0]和[β2]分别为常数项及控制变量的系数;[β1]为本文重点关注估计系数,反映企业所在地市加入G60科创走廊对企业创新水平影响的平均效应。

(二)数据与描述性统计

本文使用的长三角地区上市公司数据均来源于国泰安经济金融数据库(CSMAR),通过对企业数据进行预处理,即先剔除在观测期间内被特别处理的企业(ST、*ST、PT),然后剔除金融、保险类行业企业,再对所有连续变量进行前后1%的缩尾处理,最终构建2010—2021年企业—年份的面板数据。主要变量说明与描述性统计见表1所列。

四、基准回归与稳健性检验

(一)基准回归结果

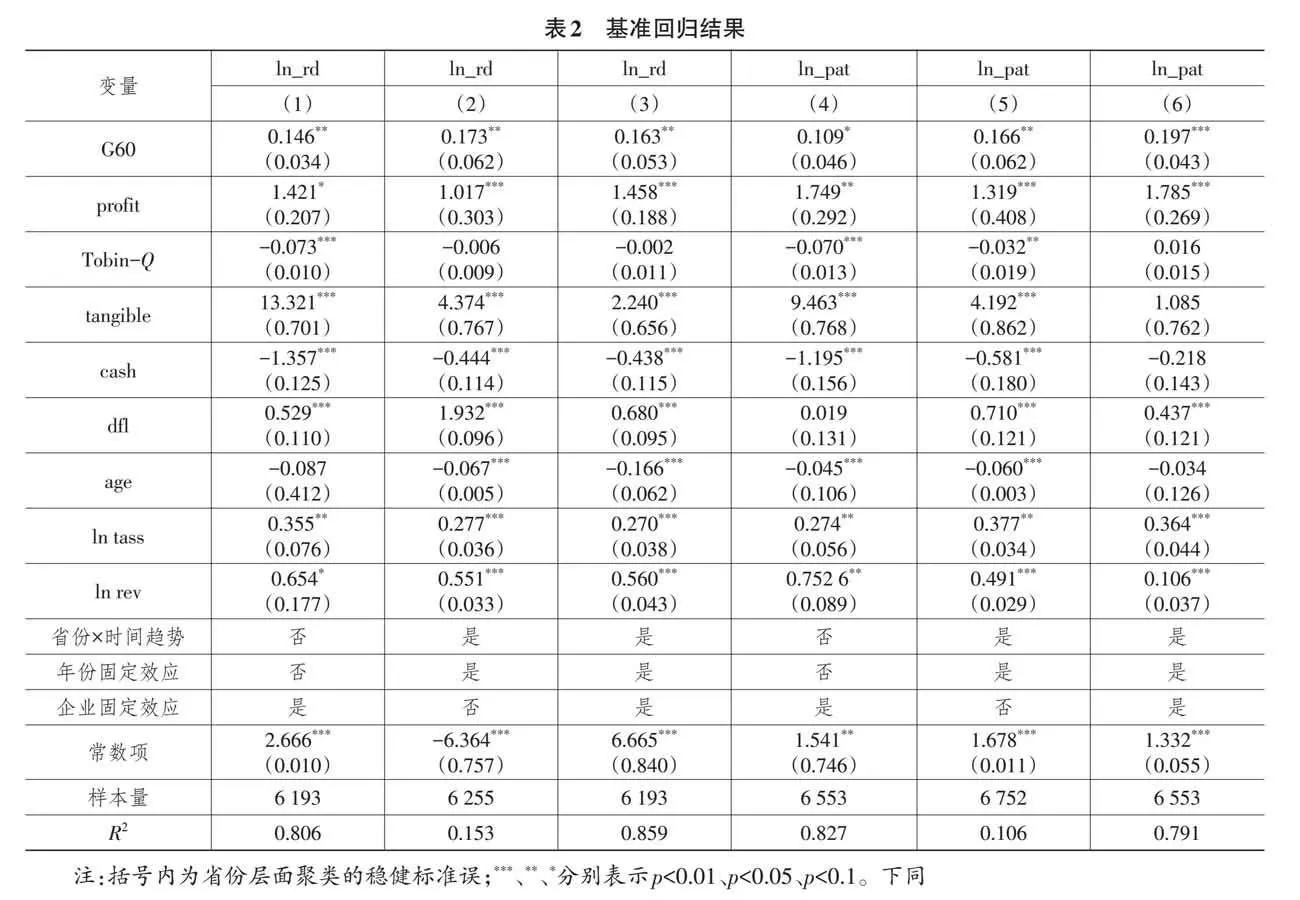

表2报告了基于模型(1)估计的基准回归结果。其中,列(1)至列(3)的被解释变量为企业研发投入的对数值。第(1)列和第(2)列分别单独控制了企业固定效应和年份固定效应,第(3)列同时控制两者,回归结果显示,企业所在城市加入G60科创走廊显著提高了企业研发投入水平,这意味着G60科创走廊的设立及其带来的一系列政策,能够激励企业在创新活动上有更高的投入强度。进一步地,随着企业研发投入强度的提高,是否会促进企业研发成果的产出,本文使用企业专利申请数的对数值作为被解释变量,同样基于模型(1)展开估计,回归结果见表2列(4)至列(6)。由列(6)可以看出,在控制了诸多控制变量以及企业和年份固定效应的基础上,G60这一虚拟变量的系数显著为正,这说明相较于非G60科创走廊成员城市的企业,加入G60科创走廊显著提高了上市公司的专利申请数。因此,H1得证。

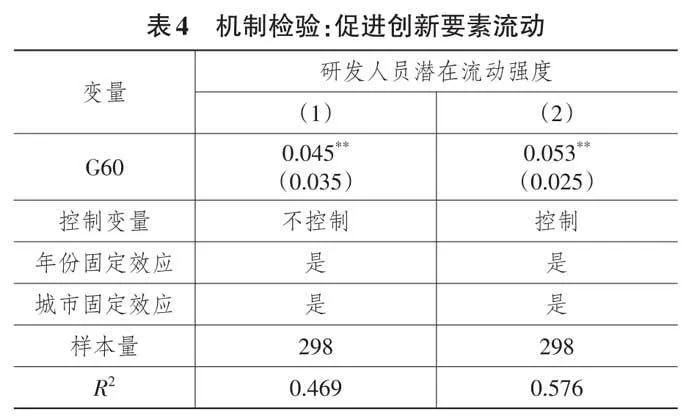

(二)平行趋势与动态效应

基准回归采用的多时点双重差分模型估计的可靠性高度依赖于平行趋势假设是否能够满足,即处理组假设在未经历加入G60科创走廊设立的反事实情况下应与对照组在创新程度上不存在显著差异,由于这种反事实情况难以实现,通常采用处理时点之前处理组与对照组的差异显著性来判断。基于此,在加入一系列控制变量的条件下,则可以认为两组样本在创新水平维度上的差异是源自政策的实施。事件研究法能够直观地观察和检验政策发生前后个体行为的动态反应与组间差异,可以论证平行趋势假设是否成立[32]。同时,事件研究法也能够得到更加丰富的政策效应信息。由于现实中一些政策效应存在滞后,需要实施一段时间才能发挥其作用。此外,由于存在一般均衡效应,一项政策的短期和长期效果可能存在比较明显的差异,因此事件研究能够展示政策的这一动态变化[32-33]。基于此,本文使用事件研究法展开平行趋势检验,结果如图1所示。可以看出,在G60科创走廊设立之前,其对企业研发投入及专利申请数的影响系数不显著,之后则呈现出显著的积极作用。且这种积极作用随着加入时间的推移并未消减,反而呈现逐年缓慢增加的趋势。从本文样本数据来看,在加入G60后的第4年左右有较好的政策效果。这也说明该政策对企业创新的积极影响不但在短期发挥作用,而且具有长期效应,为企业构筑了更优良的创新环境,对企业的创新路径产生了一定程度的重塑作用。

(三)稳健性检验

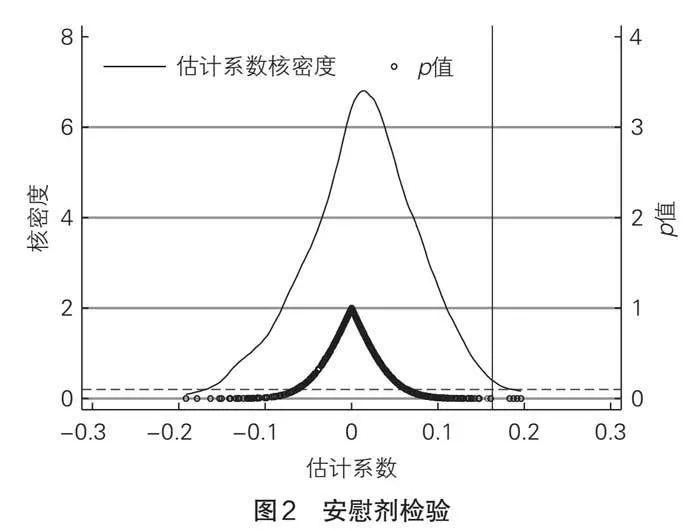

1. 安慰剂检验

本文通过从样本中随机生成处理组样本的方法进行安慰剂检验。具体而言,先随机构造一系列加入G60科创走廊的实施时点,再随机选出相应数量的企业样本作为处理组,最终得到随机生成的处理组和对照组。利用随机生成的关键解释变量重新估计模型(1),得到估计系数,利用蒙特卡罗模拟重复上述步骤500次,并将所得系数的分布情况绘制于图中,如图2所示。可以看出,500次模拟所得的估计系数均值接近于0,远小于表2中报告的真实估计值。同时,估计系数对应的P值在很高的概率上超过了10%的显著性水平。这表明基准回归中,城市加入G60科创走廊对企业创新水平的促进效应并不是由某些偶然因素引起的,基准回归结果具有很高的可信度。

2. 其他多期DID估计方法的检验

为直接检验基准回归的稳健性,本文使用新的双重差分估计方法对基准模型进行重新估计。其中,Callaway和Sant′Anna(2021)的方法是基于处理组别和时间对样本进行重新分组并基于加权得到最终估计结果[34],结果见表3第(1)列;Borusyak等(2024)则是基于插补方式展开反事实估计[35],结果见表3第(2)列。可以看出,两种方法下的回归系数均558a22b30dbce7c015ffbb47c1031c20489fdb940522f44d34399a2ee702bfd3显著为正,与基准回归基本保持一致,说明基准回归稳健。

五、机制分析与进一步讨论

(一)影响机制分析

基于前文理论机制的分析,G60科创走廊的设立可能从创新要素流动、融资约束及市场竞争三个维度影响企业创新,下文逐一展开实证检验。

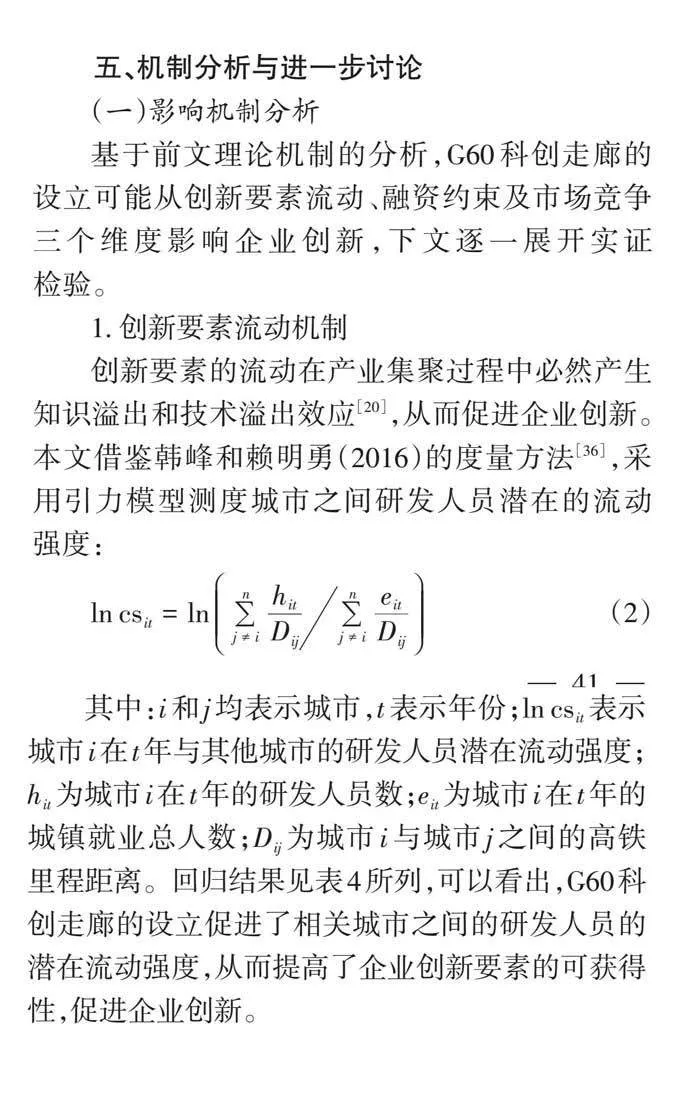

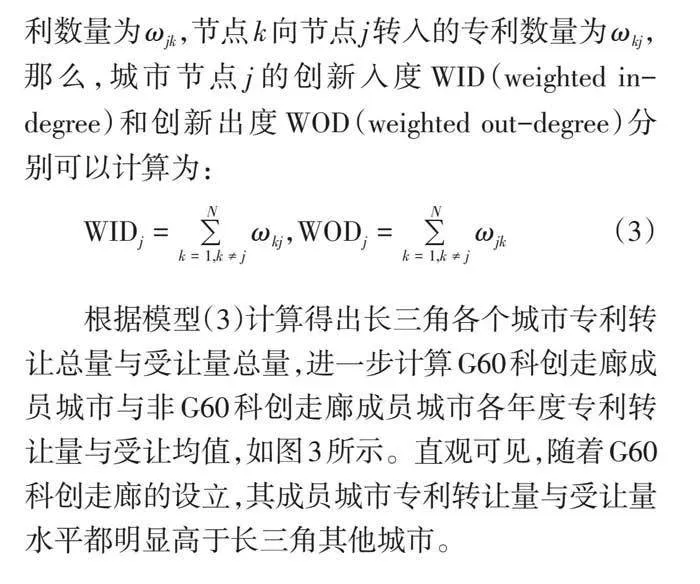

1. 创新要素流动机制

创新要素的流动在产业集聚过程中必然产生知识溢出和技术溢出效应[20],从而促进企业创新。本文借鉴韩峰和赖明勇(2016)的度量方法[36],采用引力模型测度城市之间研发人员潜在的流动强度:

[ln csit=ln ∑nj≠ihitDij∑nj≠ieitDij] (2)

其中:i和j均表示城市,t表示年份;[ln csit]表示城市i在t年与其他城市的研发人员潜在流动强度;[hit]为城市i在t年的研发人员数;[eit]为城市i在t年的城镇就业总人数;[Dij]为城市i与城市j之间的高铁里程距离。回归结果见表4所列,可以看出,G60科创走廊的设立促进了相关城市之间的研发人员的潜在流动强度,从而提高了企业创新要素的可获得性,促进企业创新。

2. 融资约束机制

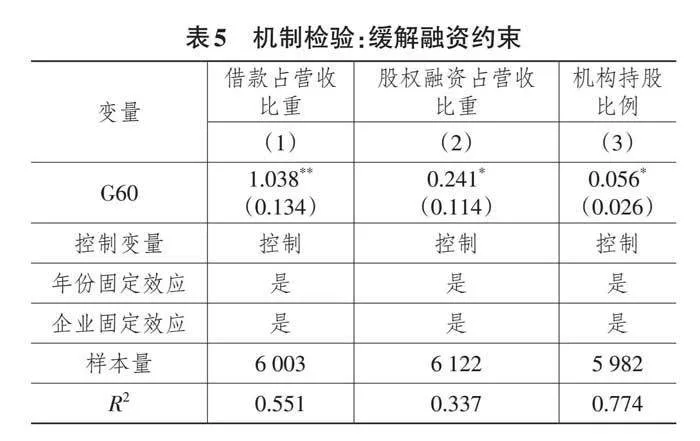

借鉴郑世林和张果果(2022)的处理方法[37],本文使用借款占营收比重、股权融资占营收比重、机构持股比例三个指标衡量企业的融资情况,回归结果见表5所列。其中,第(1)列结果表明,加入G60科创走廊显著提高了企业的借款占营收比重,G60科创走廊的设立带来的一系列金融政策可能使企业更容易获得银行信贷,进而促进企业研发投入的增加;列(2)和列(3)结果表明,G60科创走廊的设立为股票市场的投资者带来利好信号,从而推动这些地区的企业股价上升,吸引投资者更多地持有这些企业的股票,进而拓展企业的融资渠道,有利于促进企业创新投入的增加。

3. 市场竞争机制

G60科创走廊的设立力求打破传统的行政区域边界,推动多个城市开展合作,在“市场先行+政府引导”协调理念下,将政策框架下的“硬合作”与企业自愿参与的“软协同”相结合,塑造了良好的营商环境与公平、充分的市场竞争机制,从而有利于企业开展创新活动。基于此,本文为验证市场竞争这一机制的作用,使用城市—行业的勒纳指数、赫芬达尔指数以及行业中前6大企业的营业收入份额来反向衡量市场竞争程度,结果见表6所列。可以看出,G60科创走廊的设立能够促进城市行业的市场竞争,形成有利于企业开展研发创新活动的市场环境,从而促进企业研发投入及创新产出的增加。

综上,G60科创走廊通过促进创新要素流动、缓解融资约束以及形成良好的市场竞争环境,有效提高了企业的创新水平。据此,H2得证。

(二)进一步讨论:区域产业协调政策是否促进了城市间的创新联系

加强城市间在创新知识应用过程中的分工合作、实现科技成果更高效转化,是区域产业一体化进程中需要关注的重要问题。因此,本文进一步讨论区域产业协调政策是否能有效促进城市间的创新联系及技术成果在城市间转移。

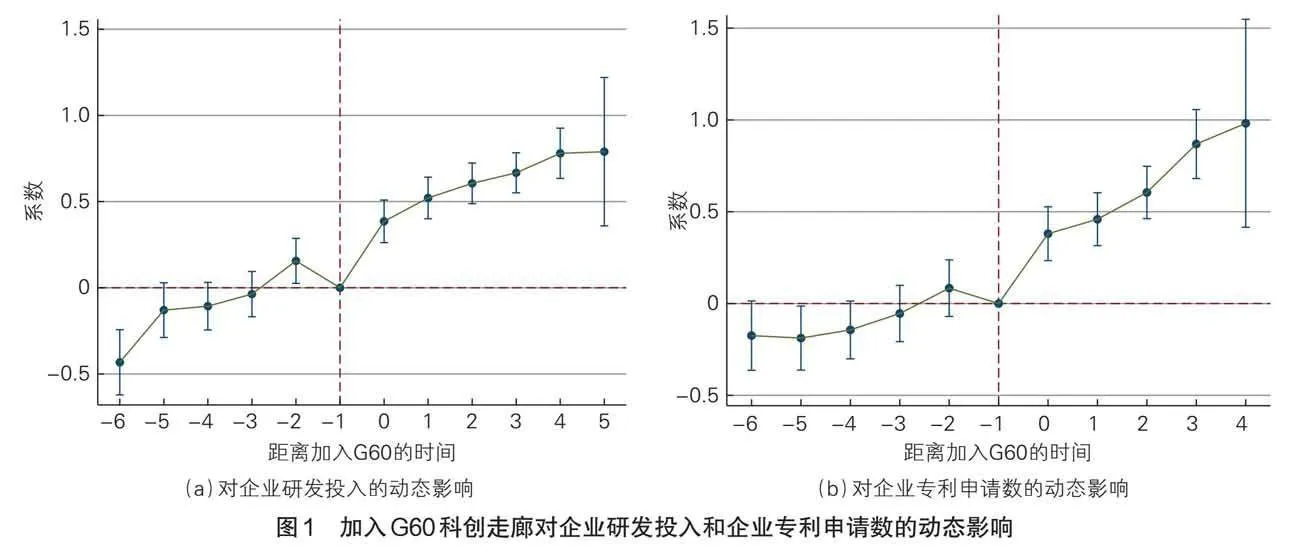

专利能够成功转让说明其包含的技术知识已经得到了市场的认可,因此专利转让数量能够反映具有市场价值的创新之间的关联。技术专利转移的创新网络是有向网络,能明确知识流动的轨迹和城市创新职能的方向性特征。因此,本文基于城市间技术专利转让网络的方法来构建度量城市间创新联系的指标。具体地,本文首先构建2013—2021年间长三角41个地级及以上城市两两之间的专利转让量与受让量矩阵,再将每个城市视作一个网络节点,城市之间的专利转入量或转出量为网络节点之间的边,依据城市间专利转让量计算城市创新出度和入度指标[38]。若节点j向节点k转入的专利数量为[ωjk],节点k向节点j转入的专利数量为[ωkj],那么,城市节点j的创新入度WID(weighted in-degree)和创新出度WOD(weighted out-degree)分别可以计算为:

[WIDj=∑Nk=1,k≠jωkj],[WODj=∑Nk=1,k≠jωjk] (3)

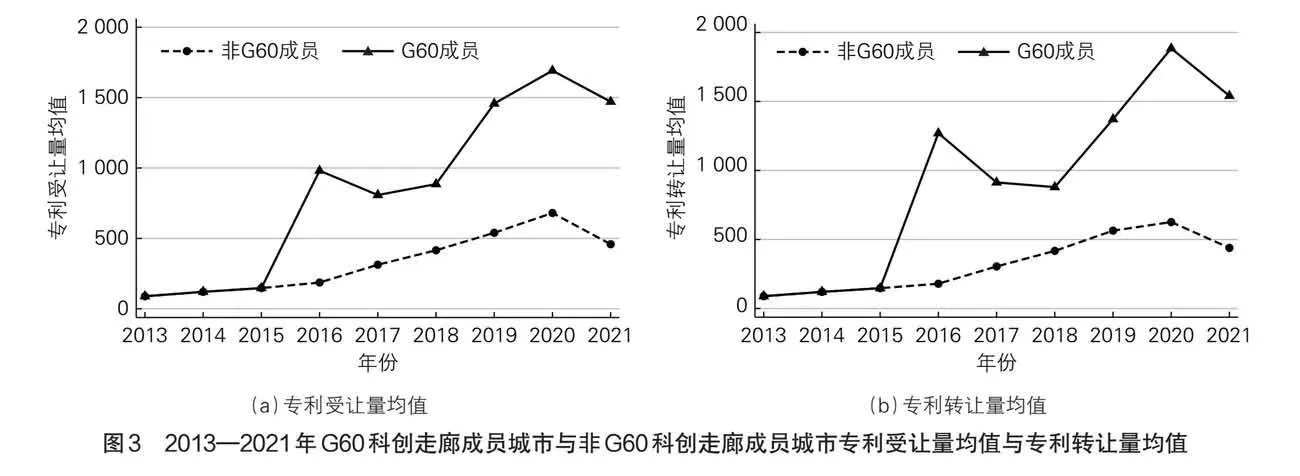

根据模型(3)计算得出长三角各个城市专利转让总量与受让量总量,进一步计算G60科创走廊成员城市与非G60科创走廊成员城市各年度专利转让量与受让均值,如图3所示。直观可见,随着G60科创走廊的设立,其成员城市专利转让量与受让量水平都明显高于长三角其他城市。

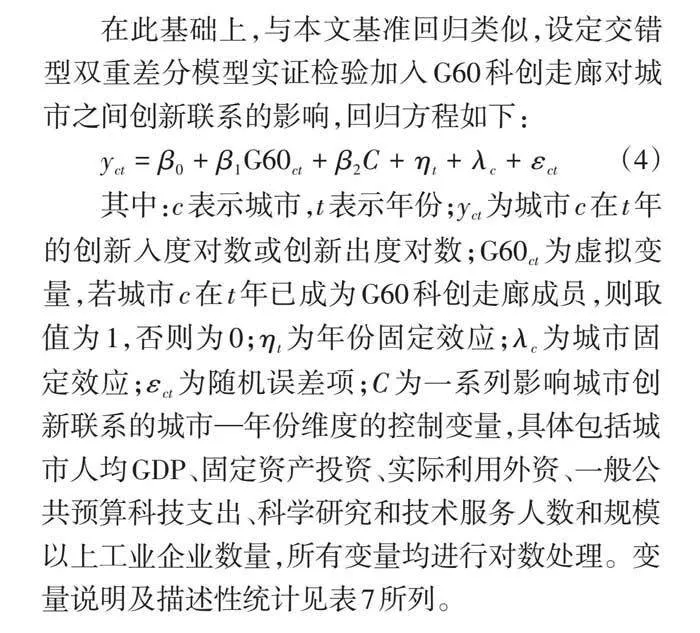

在此基础上,与本文基准回归类似,设定交错型双重差分模型实证检验加入G60科创走廊对城市之间创新联系的影响,回归方程如下:

[yct=β0+β1G60ct+β2C+ηt+λc+εct] (4)

其中:c表示城市,t表示年份;[yct]为城市c在t年的创新入度对数或创新出度对数;[G60ct]为虚拟变量,若城市c在t年已成为G60科创走廊成员,则取值为1,否则为0;[ηt]为年份固定效应;[λc]为城市固定效应;[εct]为随机误差项;[C]为一系列影响城市创新联系的城市—年份维度的控制变量,具体包括城市人均GDP、固定资产投资、实际利用外资、一般公共预算科技支出、科学研究和技术服务人数和规模以上工业企业数量,所有变量均进行对数处理。变量说明及描述性统计见表7所列。

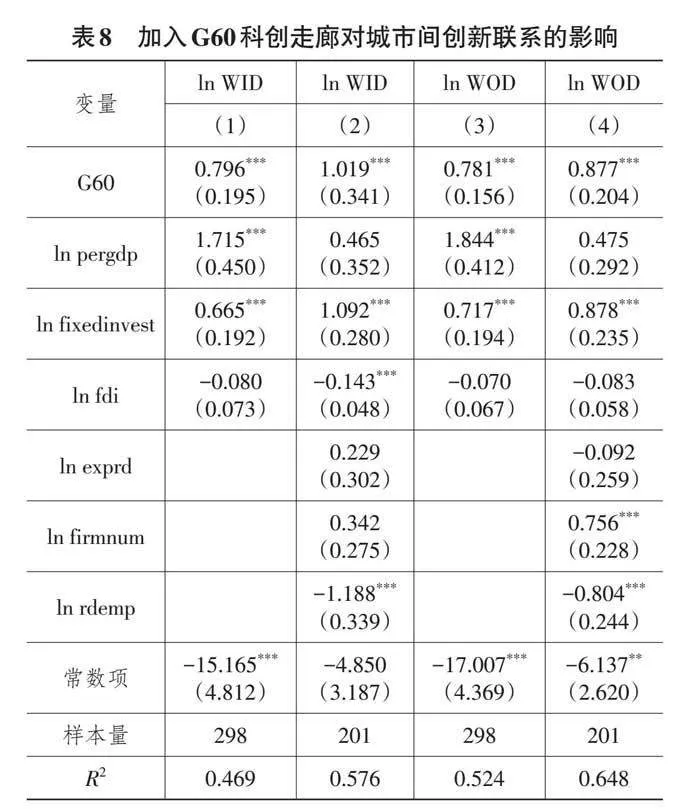

依据模型(4)估计的回归结果见表8所列。其中,第(1)列和第(2)列被解释变量为城市创新入度对数,第(3)列和第(4)列被解释变量为城市创新出度对数。可以看出,不论是控制较少变量的第(1)列和第(3)列,还是控制较多变量的第(2)列和第(4)列,相较于未加入G60科创走廊的城市,加入G60科创走廊对城市创新入度和创新出度指标均有显著的积极影响,说明G60科创走廊及其相关政策促进了城市之间专利转让量的增加,提高了长三角城市之间的创新联系。具体而言,控制较多变量的第(2)列和第(4)列显示,加入G60科创走廊平均提高城市创新入度1.019个百分点,提高城市创新出度0.877个百分点,加入G60对城市创新入度的影响略高于创新出度。即G60科创走廊的设立更大程度上促进了成员城市对其他城市创新成果的吸收,有利于专利技术成果顺利走向产业化。

六、研究结论与政策建议

(一)研究结论

G60科创走廊是长三角一体化进程中重要的区域产业协调政策,也是建设全国统一大市场进程中一项创新性的政策举措。本文基于上市公司数据和城市间专利转让数据,采用多时点双重差分方法,对G60科创走廊设立以来的创新效应进行了实证评估。研究结果表明,G60科创走廊一系列政策的实施有效提高了企业的创新投入和创新产出水平,且这一结论保持稳健。机制研究发现,G60科创走廊促进了城市间创新人员的流动、缓解了融资约束、提升了城市行业的市场竞争水平,这些都为企业提供了良好的研发创新环境,从而促进企业创新。进一步分析结果说明,G60科创走廊也促进了成员城市之间创新成果的交易与转化,有利于构建一体化的技术市场,推进区域统一大市场建设。

(二)政策建议

依据上述研究结论,本文提出如下政策建议:

第一,进一步发挥企业作为创新主体的作用。发挥好“政府跟进、企业主导、金融市场参与”的作用。鼓励企业与高校、科研院所等开展联合研发,共同推进核心技术研发和专利申请;鼓励银行、风险投资、股票市场深度参与非国有企业的核心技术创新活动。

第二,打破行政区划壁垒。让创新要素自由流动、高效配置,共建区域创新系统。在现有G60科创走廊成员城市的基础上,合理利用其对周边城市产生的辐射作用,制定合适的政策,发挥创新要素作用,提升创新能力。构建优势互补、分工合理、包容共进的创新体系,率先实现高质量发展和现代化建设目标,在国家推进更高起点的深化改革和更高层次的对外开放进程中,发挥引领和示范作用,从而实现区域高质量一体化发展。

第三,注重建设一体化的技术市场。中国要素市场分割程度明显高于商品市场的分割程度,要素市场分割是建设全国统一大市场的一大阻碍。而技术市场是要素市场中不可忽视的部分,中国技术市场存在科技成果交易摩擦大、难以转化为现实生产力等诸多问题。相关政府部门应当予以更多关注,促进技术市场的完善,如进一步加大知识产权保护力度,搭建规范、有序的技术交易平台,建立与发达国家接轨的技术交易体系等等。

注 释:

(1)数据根据各城市统计年鉴报告的财政支出及财政支出中的科学技术支出额计算得出。

(2)数据来源于CSMAR数据库沪深两市A股上市公司名单及其相关信息。

(3)数据根据中华人民共和国工业和信息化部历年专精特新“小巨人”企业名单统计计算得出,其中上海市企业中仅统计松江区企业数据。

(4)数据根据中华人民共和国工业和信息化部历年专精特新“小巨人”企业名单统计计算得出。

(5)如《长三角G60科创走廊“十四五”先进制造业协同发展规划》《长三角G60科创走廊打造具有国际影响力的科创走廊和我国重要创新策源地指标体系》《关于支持长三角G60科创走廊以头部企业为引领推动产业链跨区域协同合作的实施意见》等。

参考文献:

[1]刘志彪.全国统一大市场[J].经济研究,2022,57(5):13-22.

[2]刘志彪,刘俊哲.区域市场一体化:全国统一大市场建设的重要推进器[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2023(1):103-111.

[3]江静,张冰瑶.解构与转型:中国产业政策的政治经济学分析[J].学术月刊,2022,54(12):59-70.

[4]BUCCI A,ERAYDIN L,MÜLLER M. Dilution Effects,Population Growth and Economic Growth Under Human Capital Accumulation and Endogenous Technological Change[J]. Journal of Macroeconomics,2019,62:1-18.

[5]孙瑜康,孙铁山,席强敏.北京市创新集聚的影响因素及其空间溢出效应[J].地理研究,2017,36(12):2419-2431.

[6]HSIAO S H. PTE,Innovation Capital and Firm Value Interactions in the Biotech Medical Industry[J]. Journal of Business Research,2014,67(12):2636-2644.

[7]张同斌,高铁梅.财税政策激励、高新技术产业发展与产业结构调整[J].经济研究,2012,47(5):58-70.

[8]黎文靖,李耀淘.产业政策激励了公司投资吗[J].中国工业经济,2014(5):122-134.

[9]韩乾,洪永淼.国家产业政策、资产价格与投资者行为[J].经济研究,2014,49(12):143-158.

[10]毕晓方,张俊民,李海英.产业政策、管理者过度自信与企业流动性风险[J].会计研究,2015(3):57-63,95.

[11]宋凌云,王贤彬.重点产业政策、资源重置与产业生产率[J].管理世界,2013(12):63-77.

[12]余明桂,范蕊,钟慧洁.中国产业政策与企业技术创新[J].中国工业经济,2016(12):5-22.

[13]黄萃,任弢,李江,等.责任与利益:基于政策文献量化分析的中国科技创新政策府际合作关系演进研究[J].管理世界,2015(12):68-81.

[14]苏竣,张汉威.技术创新语境下的“示范”:阶段、项目与工具[J].中国软科学,2014(12):60-69.

[15]孔令丞,王悦,谢家平.长三角区域一体化扩容、协调集聚与区域创新[J].财经研究,2022,48(12):34-47.

[16]陈子韬,王亚星,吴建南.地方政府间协同机制设计何以成功:G60科创走廊的实践经验[J].城市发展研究,2021,28(9):791dfb062f3b544f002a24f4732cd4009e-86.

[17]张婕,金宁,张云.科技金融投入、区域间经济联系与企业财务绩效——来自长三角G60科创走廊的实证分析[J].上海财经大学学报,2021,23(3):48-63.

[18]汝刚,梅晓颖,刘慧.以科创走廊探索科技创新协同发展新模式——基于G60科创走廊协同创新的理论分析[J].上海经济,2018(2):72-85.

[19]曹贤忠,陈波,郭艺,等.长三角G60科创走廊对沿线城市跨界创新合作的影响研究[J]. 软科学,2024,38(5):58-64.

[20]白俊红,王钺,蒋伏心,等.研发要素流动、空间知识溢出与经济增长[J].经济研究,2017,52(7):109-123.

[21]汪克亮,赵斌,许如玉.创新要素流动对能源效率的影响[J].统计研究,2023,40(4):88-97.

[22]殷德生,吴虹仪,金桩.创新网络、知识溢出与高质量一体化发展——来自长江三角洲城市群的证据[J].上海经济研究,2019(11):30-45.

[23]董春风,何骏.区域一体化发展提升城市创新能力了吗——来自长三角城市群扩容的经验证据[J].现代经济探讨,2021(9):109-118.

[24]BERGEMANN D,HEGE U. The Financing of Innovation:Learning and Stopping[J]. Rand Journal of Economics,2005,36(4):719-752.

[25]AMORE M D,SCHNEIDER C,ZALDOKAS A. Credit Supply and Corporate Innovation[J]. Journal of Financial Economics,2013,9(3):835-855.

[26]CORNAGGIA J,MAO Y,TIAN X,et al. Does Banking Competition Affect Innovation?[J]. Journal of Financial Economics,2015,46(2):157-182.

[27]AGHION P,CAI J,DEWATRIPONT M,et al. Industrial Policy and Competition[J]. American Economic Journal:Macroeconomics,2015,7(4):1-32.

[28]安同良,魏婕,舒欣.中国制造业企业创新测度——基于微观创新调查的跨期比较[J].中国社会科学,2020(3):99-122,206.

[29]ZUCKER L G,DARBY M R. Virtuous Circles in Science and Commerce[J]. Papers in Regional Science,2007,86:445-470.

[30]张杰,郑文平,翟福昕.竞争如何影响创新:中国情景的新检验[J].中国工业经济,2014(11):56-68.

[31]黎文靖,郑曼妮.实质性创新还是策略性创新?——宏观产业政策对微观企业创新的影响[J].经济研究,2016,51(4):60-73.

[32]张子尧,黄炜.事件研究法的实现、问题和拓展[J].数量经济技术经济研究,2023,40(9):71-92.

[33]MILLER D L. An Introductory Guide to Event Study Models[J]. Journal of Economic Perspectives,2023,37(2):203-230.

[34]CALLAWAY B,SANT′ANNA P H C. Difference-in-Dif⁃ferences with Multiple Time Periods[J].Journal of Econometrics,2021,225(2):200-230.

[35]BORUSYAK K,JARAVEL X,SPIESS J. Revisiting Event-Study Designs:Robust and Efficient Estimation[J].Review of Economic Studies,2024(2):1-33.

[36]韩峰,赖明勇.市场邻近、技术外溢与城市土地利用效率[J].世界经济,2016,39(1):123-151.

[37]郑世林,张果果.制造业发展战略提升企业创新的路径分析——来自十大重点领域的证据[J].经济研究,2022,57(9):155-173.

[38]JIN P,MANGLA S K,SONG M. The Power of Innovation Diffusion:How Patent Transfer Affects Urban Innovation Quality[J]. Journal of Business Research,2022,145(6):414-425.

[责任编辑:洪二丽]

收稿日期:2024-06-30

基金项目:国家自然科学基金青年项目“虚拟集聚对城市创新的影响研究:基于认知邻近视角”(72103080);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“统一大市场建设与长三角区域高质量一体化发展研究”(22JJD790033)

作者简介:孙瑞东(1991—),女,山西大同人,助理研究员,博士,研究方向:城市产业集聚与创新;

陈 柳(1979—),男,江苏常州人,研究员,博士,通信作者,研究方向:长三角一体化。