中国式现代化进程中的共同富裕:内涵阐释、水平测度与路径展望

[摘 要:扎实推进共同富裕是建设社会主义现代化强国的核心任务。文章在阐释中国共同富裕理论内涵的基础上,通过构建共同富裕评价指标体系对共同富裕发展水平及演进规律进行深入分析。研究发现:中国共同富裕稳步推进,其中,物质富裕持续提高、生态环境明显优化、城乡差距逐渐缩小,但精神富足及人的全面发展仍需提升,收入差距仍待缩小;从区域层面来看,四大区域与重大国家战略区域共同富裕均向好发展,但存在明显的空间分异特征;从演进规律来看,中国共同富裕的持续性较强,长期发展动力充足,存在空间溢出效应。研究结论为扎实推进共同富裕提供决策依据,为解决人类发展不平衡问题贡献中国方案。

关键词:中国式现代化;共同富裕;人本发展;收入差距

中图分类号:D61;F126 文献标识码:A 文章编号:1007-5097(2024)10-0001-14 ]

Common Prosperity in the Process of Chinese Modernization:

Connotation Interpretation, Development Level Measurement, and Path Outlook

CHEN Jinghua1, LIU Zhanhao2, CAO Zhenyue1

(1. School of Economics, Shandong University of Finance and Economics, Jinan 250014, China;

2. School of Economics & Trade, Hunan University, Changsha 410079, China)

Abstract:Steadily promoting common prosperity is the core mission of building a great modern socialist country. The article, based on the interpretation of theoretical connotation of China's common prosperity, conducts an in-depth analysis of the development level and evolution patterns of common prosperity by constructing an evaluation index system for common prosperity. Research findings: China's common prosperity is progressing steadily, with continuous improvement in material prosperity, significant optimization in ecological environment, and gradual narrowing in the urban-rural gap. However, the spiritual prosperity and comprehensive human development still need enhancement, and the income gap still needs to be narrowed. From a regional perspective, the common prosperity of the four major regions and key national strategic regions is developing positively, but there are obvious spatial differentiation characteristics. From the perspective of evolution pattern, the sustainability of China's common prosperity is relatively strong, with sufficient long-term development momentum and spatial spillover effects. The research conclusion provides a decision-making basis for solidly advancing common prosperity and contributes a Chinese solution to the problem of unbalanced human development.

Key words:Chinese modernization; common prosperity; people-oriented development; income gap

一、引言及文献综述

中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。党的二十大报告强调,“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”,并将共同富裕作为社会主义的本质要求和中国式现代化的重要特征,赋予了共同富裕更加丰富的时代内涵。中国式现代化是全体人民共同富裕的基础与保障,共同富裕是中国式现代化的根本目标和重要着力点,没有现代化作为基础就无法实现共同富裕,没有共同富裕就不是中国式现代化。由此可见,共同富裕与中国式现代化在理论内涵上具有深刻的逻辑关联,在现实进程中具有交织共进的发展态势。本文基于中国式现代化的本质特征阐释共同富裕的理论内涵,构建共同富裕评价指标体系,展望共同富裕的实现路径,对扎实推动共同富裕、实现中国式现代化具有重要的理论与实践意义,为解决人类发展不平衡问题提供中国智慧与中国力量。

中国式现代化进程中的共同富裕是马克思主义中国化时代化的最新理论成果,是中华优秀传统文化的创造性发展,是对全面建设社会主义现代化国家面临的现实问题的理论回应。学术界从基本特征、理论逻辑、现实挑战与实现路径等方面不断丰富中国式现代化进程中共同富裕的理论研究。在基本特征层面,共同富裕是社会主义的本质要求,是财富总量增长与收入分配改善的结合,具有渐进性、人民性、实践性等特征[1];在理论逻辑层面,共同富裕应建立在不断发展的生产力、不断增强的综合国力之上,是物质生活与精神生活的全面发展,是以人民为中心的中国式现代化的重要特征[2-3];在现实挑战层面,从短期来看,推进共同富裕存在收入差距较大、精神文明及文化普惠程度不足等短板,从长期来看,推进共同富裕面临经济结构转型升级、人口老龄化、外部发展环境复杂等挑战[4];在实现路径层面,推进共同富裕既要做大“蛋糕”,又要分好“蛋糕”。一方面,要加快发展新质生产力,做大做优共同富裕这个“蛋糕”;另一方面要坚持全民共享,让人民群众共享国家经济、文化、社会、生态等各方面发展成果,全面保障人民合法权益,促进社会公平正义[5-6]。以上研究有助于把握共同富裕的科学内涵与理论精髓。

目前,学界关于共同富裕的量化分析研究仍处于起步探索阶段,特别是共同富裕的评价指标体系尚未有研究定论,亟待进一步探索。刘培林等(2021)从总体富裕程度和发展成果共享程度两方面构建指标体系框架,是最早提出以富裕和共享两大维度评价共同富裕水平的研究[7]。在此基础上,学者们以富裕和共享为核心,不断丰富共同富裕评价指标体系的研究,李金昌和余卫(2022)将共同富裕指标分解为过程指标和结果指标,从经济质效、发展协调、精神生活、美丽环境、社会和谐、公共服务六个方面构建过程指标,从共享性、富裕性、可持续性三方面构建结果指标,并对浙江省共同富裕水平进行监测[8];张旺等(2023)认为,共同富裕包括共建富裕、共享富裕、共生富裕,并以此构建共同富裕评价指标体系[9];陈宗胜和杨希雷(2023)从富裕和共享两大维度构建指标体系,并根据国际通用标准计算了有关指标的标准限阈值,进而评价中国共同富裕的阶段性特征以及其与2035年目标的差距[10];徐振宇等(2024)将政府统计数据与家庭追踪调查数据相结合,从富裕性、共享性与托底性三方面评价了2010—2018年21个省份的共同富裕实现程度[11]。以上研究为本文评价中国现代化进程中共同富裕发展水平提供了有益参考。

本文的边际贡献主要为:①基于中国式现代化的本质特征,从物质文明、精神文明和生态文明和谐统一的视角阐释富裕的内涵,从缩小城乡收入差距与促进人的全面发展的视角阐释共享的内涵,并以此构建共同富裕评价指标体系;②遵循“让数据说话、让事实说话”的原则,从全国、四大区域、重大国家战略区域、省际等多个空间维度剖析中国共同富裕发展水平、内在短板及提升潜力,为推动共同富裕迈向更高水平提供现实依据;③运用空间核密度估计法揭示中国共同富裕的空间分布演变趋势,利用空间Markov链转移矩阵展现共同富裕水平在不同空间分布的内在流动性及其长期转移规律,为实现“先富带动后富”、构建区域协调发展长效机制提供事实依据。

二、中国式现代化进程中共同富裕的理论内涵与指标体系

(一)共同富裕的理论内涵

中国式现代化是全体人民生产方式、物质生活、精神生活以及思想观念的现代化,其以人与自然和谐共生为内在要求、以实现人的全面发展为最终目标,是对西方现代化道路的超越,极大丰富了共同富裕的理论内涵。因此,本文基于中国式现代化的本质特征,站在人的全面发展的高度,紧抓“富裕”和“共享”两个关键词,阐释共同富裕的理论内涵。

1. 共同富裕是物质文明与精神文明相协调的富裕

中国式现代化是人口规模巨大的现代化,是物质文明与精神文明相协调的现代化,是人与自然和谐共生的现代化。中国式现代化进程中的共同富裕必须以实现可持续发展为根本前提,以高度发达的生产力和极大丰富的物质财富为坚实基础,以精神文明建设的协同推进为重要着力点。因此,本部分以富裕为切入点,从物质富裕、精神富足与生态宜人三方面阐释中国式现代化进程中共同富裕的理论内涵。

(1)物质富裕是共同富裕的坚实基础。习近平总书记强调,“中国要实现共同富裕,但不是搞平均主义,而是要先把‘蛋糕’做大”。中国式现代化是人口规模巨大的现代化,这一重要论述表明,推进共同富裕的难点在于,现阶段我国财富积累无法充分满足人民群众对美好生活的向往,这决定了实现共同富裕就必须坚持以经济建设为中心,厚植现代化的物质基础。具体而言,居民收入和消费水平是物质富裕最直观的体现,是满足人民群众对美好生活向往的基础性保障。发展潜力不仅考虑了当前物质生活水平,更关注未来生活水平提升的可持续性,可以反映物质财富增长速度能否满足人民日益增长的美好生活需要,为衡量物质富裕提供了更全面的视角。

(2)精神富足是共同富裕的重要内容。离开精神文明进步的物质富裕不是中国式现代化的目标,共同富裕是人民物质生活和精神生活都富裕。中国式现代化是物质文明与精神文明相协调的现代化,这意味着物质文明是精神文明的基础,精神文明是物质文明的升华,两者是相互联系、相互促进的有机整体。中国式现代化进程中的共同富裕既要物质财富持续丰富,并以此为条件不断实现人民精神富足,也要依靠精神富足为物质建设提供价值引领与发展动力。具体而言,发展文化产业能够实现社会效益和经济效益的统一,是保障人民基本文化权益、坚定文化自信的必然选择,也是满足人民美好生活需要、实现精神富足的关键路径。教育与文化投入反映社会对知识、文化、创造力的重视程度,能够提高人民知识水平与文化素养,培育素质优良、结构合理的文化人才队伍,是精神富足的重要支撑。

(3)生态宜人是共同富裕的内在要求。生态文明是关系中华民族永续发展的根本大计,是关系党使命宗旨的重大政治问题。习近平总书记高度重视生态文明建设,作出“绿水青山就是金山银山”“把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置”“人与自然是生命共同体”等重要论述,不仅阐明了经济建设与生态保护的关系,也为实现共同富裕提供了基本遵循。中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化,这意味着共同富裕是建立在人与自然和谐共生的基础上、不危害后续发展的富裕,是经济效益与生态效益的高度统一;实现共同富裕必须坚持生态惠民、生态利民、生态为民,在创造更多物质财富的同时提供更优质的生态产品。具体而言,减污降碳协同增效是我国生态文明建设的重要战略方向。当前我国碳达峰、碳中和与美丽中国建设目标时间紧、任务重,因此,要基于环境污染物与碳排放高度同根同源的特征,以减污降碳协同增效助力社会绿色转型。良好的生态环境直接影响人民生活的幸福感与满足感,是最普惠的民生福祉,也是共同富裕的根本底色。

2. 共同富裕不仅要缩小城乡差距和收入差距,更要突出人的全面发展

习近平总书记强调,“适应我国社会主要矛盾的变化,更好满足人民日益增长的美好生活需要,必须把促进全体人民共同富裕作为为人民谋幸福的着力点”。这意味着推进共同富裕就必须围绕解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,其中,不平衡主要体现在城乡区域发展不平衡、收入分配不平衡。另外,实现人的全面发展是现代化的最终目标,是中国特色社会主义的鲜明特征。因此,本文以共享为切入点,从城乡差距、收入差距与人的全面发展三个方面阐释中国式现代化进程中共同富裕的理论内涵。

(1)缩小城乡差距是共同富裕的主攻方向。我国发展最大的不平衡是城乡发展不平衡,最大的不充分是农村发展不充分。党的二十大报告强调,“全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村”。这表明农村发展不充分、城乡发展不平衡已经是制约共同富裕的明显短板,推进共同富裕不能只聚焦于城市现代化的先行,更应关注农村和落后地区向现代化的跟进程度。因此,着力缩小城乡差距是扎实推动共同富裕的前提和基础。具体而言,城乡差距主要体现在基础设施、公共服务、收入、消费与治理等方面,其中SOodcdyCkJy+awHAK+vK73LX4BVY1+7ZBQb9Rx4m9yQ=,收入与消费水平差距是城乡差距最主要体现。城乡居民收入差距能够直观反映城乡居民在物质财富上的“共享”程度,消费差距则具体体现城乡居民在生活质量与幸福感方面的差异程度,弥合城乡收入与消费差距成为共同富裕的关键着力点。

(2)缩小收入差距是共同富裕的应有之义。缩小收入差距与人民美好生活的联系最为密切,是共同富裕最直观的体现。中国式现代化与西方现代化的重要区别在于,是所有人共富还是少数人独富,因此,习近平总书记强调,“我国必须坚决防止两极分化,促进共同富裕,实现社会和谐安定”。全体人民共同富裕是以全体共富取代收入两极分化的现代化,是中国式现代化区别于西方现代化的关键特征。具体而言,群体间收入不平等不仅降低了居民幸福感,也使人力资本积累差距扩大,从而进一步加大收入差距,成为实现共同富裕亟待解决的重大问题。因此,习近平总书记提出,“构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排,加大税收、社保、转移支付等调节力度并提高精准性,扩大中等收入群体比重,增加低收入群体收入,合理调节高收入,取缔非法收入,形成中间大、两头小的橄榄型分配结构”,这为缩小收入差距、实现共同富裕指明了前进方向、提供了基本遵循。

(3)推动人的全面发展是共同富裕的最终目标。实现人的全面发展是马克思主义的根本价值取向,是中国特色社会主义的价值引领,也是共同富裕与中国式现代化的最终目标。习近平总书记强调,“要坚持把增进人民福祉、促进人的全面发展、朝着共同富裕方向稳步前进作为经济发展的出发点和落脚点”。中国式现代化的本质是人的现代化,要实现人的个性、能力、知识的共同发展与自然素质、社会素质及精神素质的协同提升。中国式现代化进程中的共同富裕能够为人的全面发展创造广阔的社会空间,人的全面发展又能为共同富裕提供价值引领,两者相互促进,辩证统一。具体而言,全面提升人口素质是人的全面发展的内在要求,也是实现共同富裕与中国式现代化的重要支撑。人口素质的提升能够将人口数量优势变为数量、质量双优势,从而为实现共同富裕奠定坚实基础。机会公平是发展的底线条件,也是共同富裕中公平理念的直接体现。机会公平意味着人人享有平等参与社会活动、平等提升能力、平等向上流动的机会,是实现人的全面发展的重要保障,也是分好“蛋糕”的着力点。基本公共服务均等化体现了以人民为中心的发展思想,彰显了人的全面发展与共同富裕的人民性与普惠性,能够解决居民医疗、养老等基本公共服务供给不均等、有效性不足、获得感不够等问题,进而为实现共同富裕奠定坚实基础。

(二)共同富裕的评价指标体系

1.指标体系构建

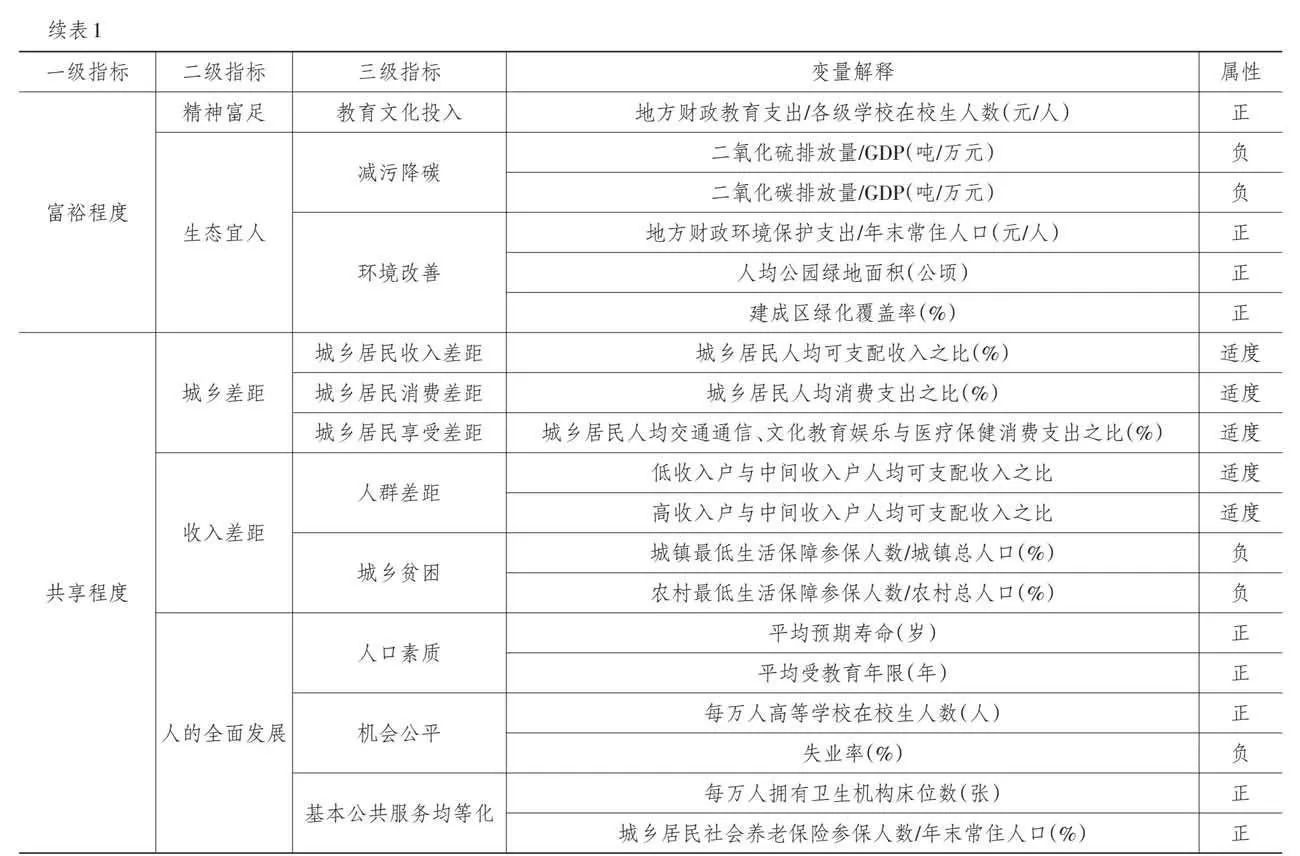

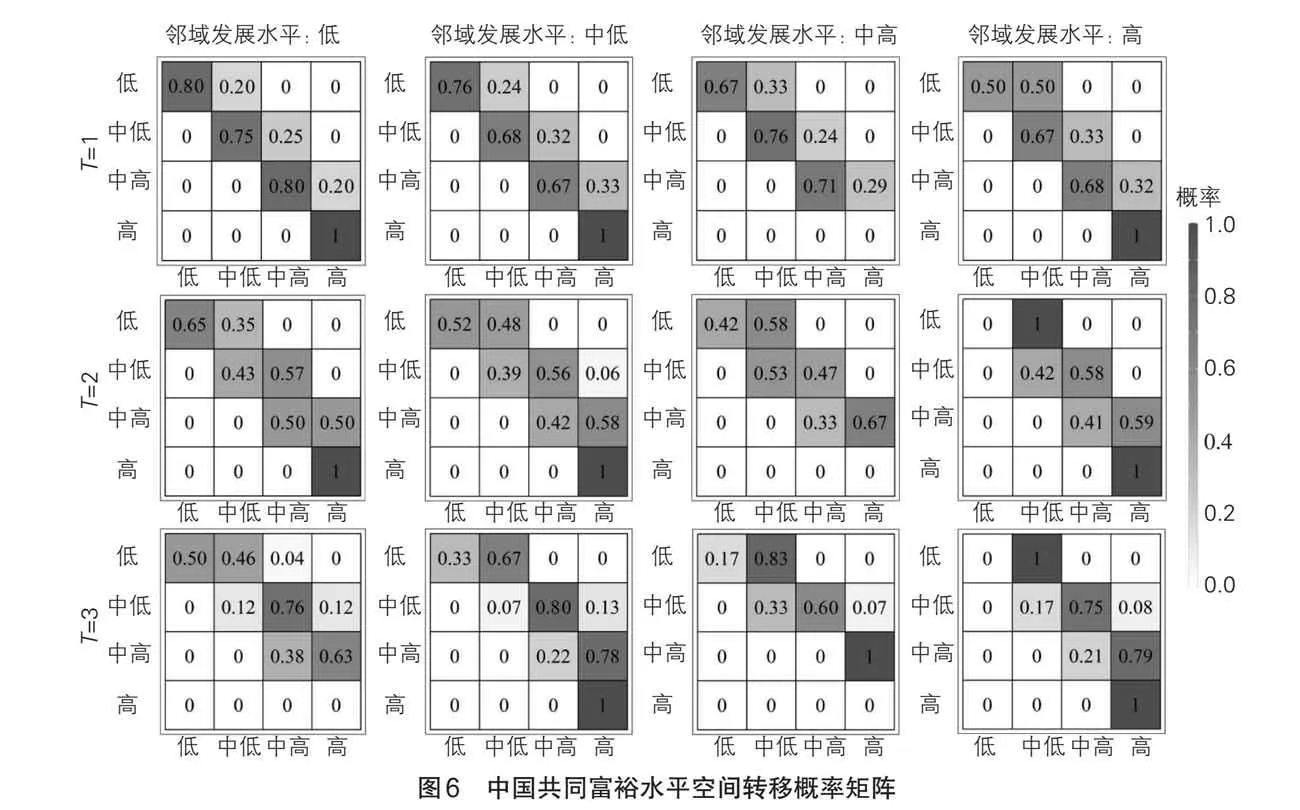

基于上述对共同富裕理论内涵的阐释,遵循系统性、客观性、代表性、可比性等指标体系构建原则,本文构建包含富裕程度与共享程度两个维度的共同富裕综合评价指标体系,其中“富裕”指标包含物质富裕、精神富足、生态宜人3个方面,“共享”指标包含城乡差距、收入差距与人的全面发展3个方面。具体而言,物质富裕包含发展潜力、收入水平与消费水平3个三级指标;精神富足包含文化产业与教育文化投入2个三级指标;生态宜人包含减污降碳与环境改善2个三级指标;城乡差距包含城乡居民收入差距、城乡居民消费差距与城乡居民享受差距3个三级指标;收入差距包含人群差距与城乡贫困2个三级指标;人的全面发展包含人口素质、机会公平与基本公共服务均等化3个三级指标。基于三级指标的概念内涵,本文根据数据可得性选取代理变量进行衡量,具体见表1和表2所列。

2. 数据来源

基于数据的可获得性与可比较性原则,本文以新时代的10年(2013—2022年)为考察期,以我国30个省级行政区为研究对象(不含西藏及港澳台地区)。原始数据来自《中国统计年鉴》《中国社会统计年鉴》、北京大学企业大数据研究中心、第六次和第七次全国人口普查数据、中国碳核算数据库以及各省份统计年鉴,缺失值使用线性插值法进行填补,并将所有受物价影响的指标进行不变价处理。

3. 研究方法

(1)综合赋权法。综合赋权法是主客观相结合的赋权方法。在主观赋权方面,本文认为富裕水平与共享水平同等重要,每个维度总权重为0.5。在客观赋权方面,使用熵权法进行赋权[12],并通过乘法原则将一级指标合成共同富裕综合指数[13]。在指标无量纲化处理方面,正向与负向指标无量纲化方法详见陈明华等(2020)[14]的研究;关于适度指标的无量纲化处理,本文参考张俊良和郭显超(2013)[15]的研究,计算公式为[Yij=1-max(rij-a,b-rij)max(rmax-a,b-rmin)]。其中,[Yij]为无量纲化处理后的指标,[rij]为原始数据,a和b分别为适度值下限与上限,[rmax]和[rmin]分别为指标的最大值与最小值。

(2)核密度估计法。传统核密度估计法是使用非参数估计探究共同富裕发展水平空间分布演进的一种研究方法。空间核密度估计则是考察空间交互影响下,各地区共同富裕发展水平在一段时间后的变化趋势,具体计算过程详见刘华军等(2021)[16]的研究。

(3)Markov链分析法。Markov链将各地区共同富裕水平离散为[k]种状态,计算相应水平状态随时间变化的概率分布;空间Markov链则引入“空间滞后”概念,剖析相邻地区对本地区共同富裕水平转移概率的影响,具体计算过程详见陈明华等(2020)[17]的研究。在空间核密度估计与空间Markov链中,本文使用空间邻接矩阵构建空间滞后项。

三、中国式现代化进程中共同富裕的测度结果分析

基于共同富裕评价指标体系,本文从“全国—区域—省份”三个层面分析共同富裕发展水平及空间分布格局,并从富裕与共享两个维度挖掘共同富裕的优势与短板。

(一)全国层面

在中国式现代化进程中,党中央把逐步实现共同富裕摆在了更加重要的位置,中国共同富裕综合水平稳步上升,其中,共享水平相对较高,富裕水平相对较低但提升显著,可见推动经济高质量发展是扎实推进共同富裕的首要任务。表3为我国各区域共同富裕水平,可以看出,进入新时代,我国共同富裕水平持续向好,具体表现为,物质富裕持续提高,生态环境明显优化,城乡差距逐渐缩小,但精神富足及人的全面发展仍处于低位,存在文化产业建设滞后,机会公平制度有待完善等问题;同时,持续扩大的收入差距成为实现共同富裕亟待解决的重大问题。

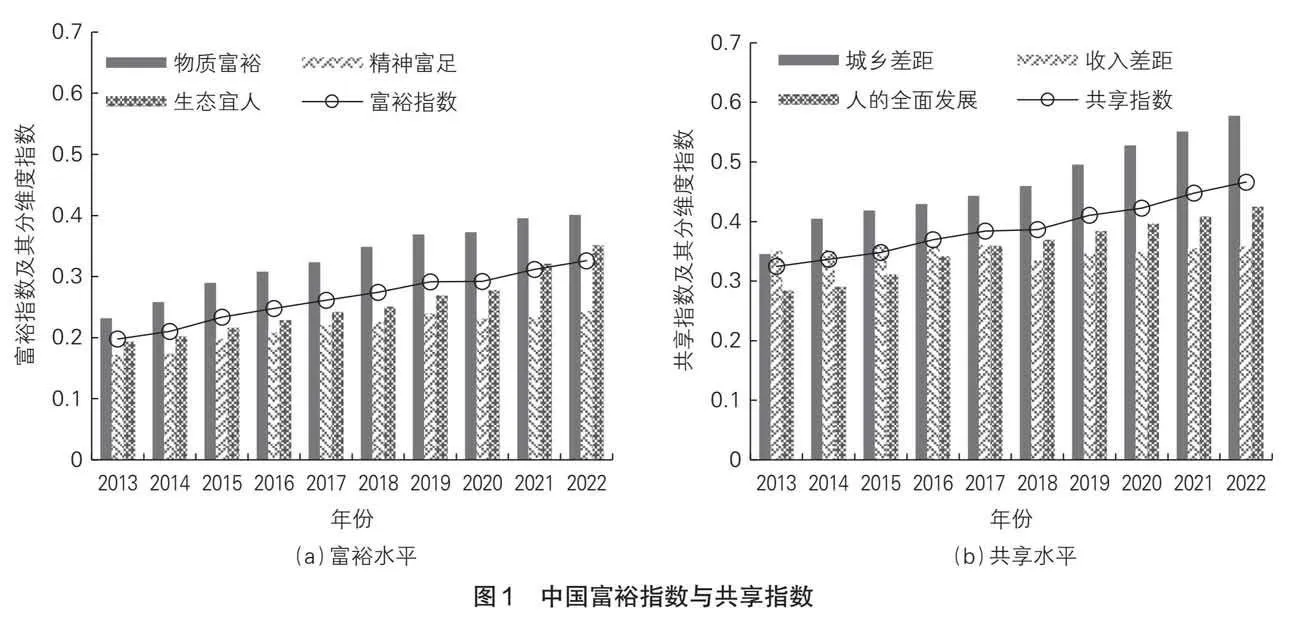

1. 富裕水平

在中国式现代化进程中,人民物质生活更加富裕,生态环境更加宜人,富裕水平指数稳步提升,但与共享指数相比,富裕指数较低,精神富足指数也较低且增长趋势缓慢,因此,现阶段推动经济高质量发展仍是实现共同富裕的首要任务。如图1(a)所示,从各维度来看,物质富裕水平明显提升,年均增速达6.27%,表明随着新发展理念的深入贯彻,我国生产力水平明显提升,人民物质生活持续改善;生态宜人指数由2013年的0.194增长至2022年的0.351,表明新时代以来,我国着力推进生态文明建设,森林覆盖率达历史新高,可再生能源、清洁能源的应用更加广泛,生态环境不断改善;精神富足指数较低,且增速缓慢,说明精神文明建设相对滞后,文化产业有效供给不足,面向新征程,必须加大对具有深厚中华内涵与中国特色的文化产业的支持力度,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

2. 共享水平

中国式现代化进程中,我国始终坚持共享发展成果,城乡差距持续缩小,共享指数稳步提升,共享发展成效显著,但仍存在较大的收入差距。如图1(b)所示,从各维度来看,城乡差距持续缩小,年均改善程度达5.86%,说明党的十九大以来,乡村振兴与新型城镇化双轮驱动、协同发展,城乡布局更加完善,城镇对乡村的带动作用不断增强,乡村振兴取得新进展;人的全面发展指数明显提升,由2013年的0.284增长至2022年的0.425,但整体仍处于低位,说明新时代以来,我国着重维护社会公平正义,持续提升公共服务均等化水平,人的全面发展取得明显进步,但仍需着力完善机会公平机制,促进机会公平,为共同富裕注入新动能;此外,收入差距较大,且未呈现改善态势,这意味着缩小收入差距是实现共同富裕的主攻方向。居民收入差距处于高位的原因在于,收入分配制度不完善、社会保障体系不健全。面向新征程,必须以居民收入增长为发展的主要目标,健全收入分配机制,进一步完善社会保障体系,确保弱势群体收入稳定。

(二)区域层面

进入新时代,在四大区域发展战略基础上,党中央逐步实施了一系列国家重大区域发展战略,形成了以重大区域战略为引领、区域发展总体战略为支撑的发展新格局[18]。因此,本部分从四大区域和重大国家战略区域视角考察中国式现代化进程中共同富裕发展水平(3)。

1. 四大区域

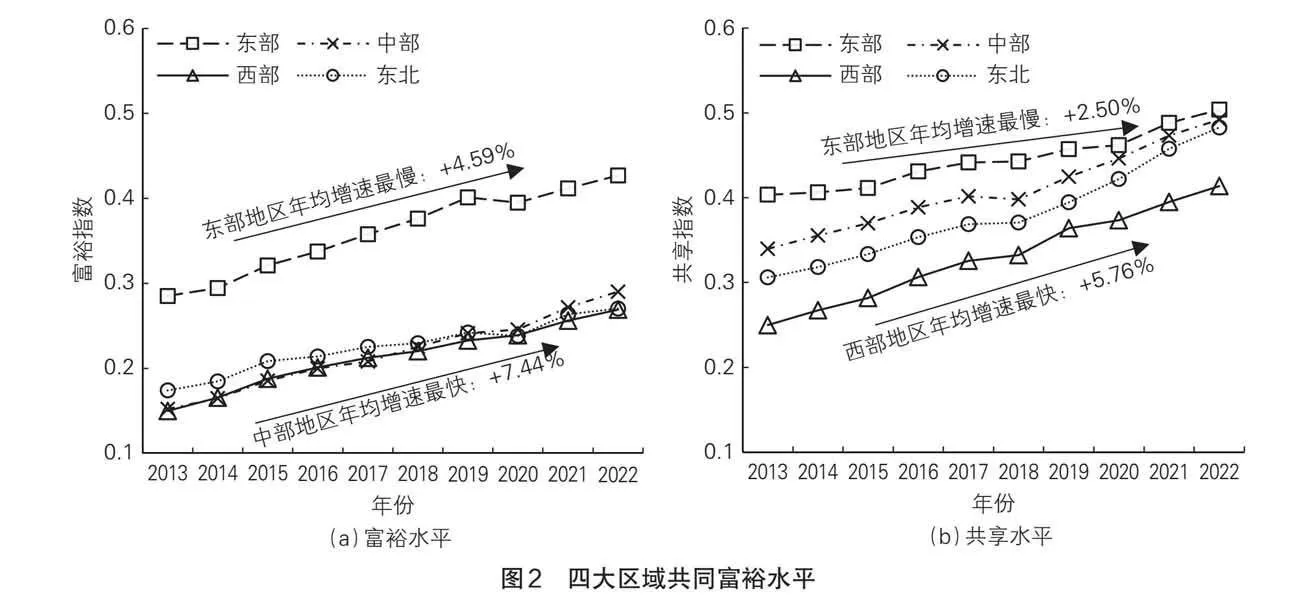

在中国式现代化进程中,四大区域共同富裕水平均显著提升,其中,东部地区遥遥领先,展现了改革开放先行、创新要素集聚、现代制造领先等发展优势;中西部地区共同富裕水平呈现“起点低,增速快”的良好态势;东北地区共同富裕水平提升缓慢,在提升居民精神文化生活、改善生态环境等方面亟待改进。从表3可以看出,2022年,东部地区共同富裕水平最高;其次由高到低的区域分别为中部、东北与西部地区。从变化趋势来看,东部、中部、西部、东北地区的共同富裕指数年均增速分别为3.49%、5.83%、6.33%与5.12%。东部地区存在“天花板效应”,增长速度放缓,未来将朝着共同富裕更高形态不断探索;中西部地区共同富裕水平较低,但随着国家多项定点扶持政策出台,这些地区富裕程度得到了明显改善,共同富裕水平快速提升。2013年,东北地区共同富裕水平仅次于东部地区,但增速最为缓慢,原因在于,东北地区面临结构失衡、体制束缚、人口流失等不利条件,处于经济结构转型升级阵痛期。党的十九大以来,东北地区共同富裕水平提升显著,其中,共享程度的明显改善是这一时期东北地区推进共同富裕的重要动力。

从富裕程度来看,新时代以来,各地区富裕水平均呈上升趋势,东部地区富裕指数明显高于其他地区,中西部地区追赶态势显著,东北地区在精神富足与生态宜人方面存在明显短板,具体如图2(a)所示。东部地区富裕水平最高,2022年富裕指数达0.427,且保持着最大增量。党的十八大以来,东部地区增长动力由要素驱动向创新驱动加快转变,产业稳步向全球价值链高端迈进,持续从商品和要素流动型开放向制度型开放转变,经济发展取得显著成效。受限于区位条件和要素禀赋,中西部地区经济基础薄弱,富裕水平处于低位,但具有产业结构调整空间大、居民消费增长潜力大等有利条件。随着西部大开发、中部崛起等战略的贯彻落实,中西部地区城镇化水平加速提升,产业结构转型升级深入推进,人民物质生活水平显著提升。东北地区富裕水平增长缓慢,逐渐被中西部超越,其较为滞后的文化产业建设与单一的产业结构是推进共同富裕的明显短板。面向新征程,东北地区需进一步依托自然与文化资源,深入挖掘地域文化特色,推动文化产业与教育、科技、体育等领域的深入融合;大力推广和应用绿色低碳技术,实现产业数字化智能化绿色化转型升级,补齐东北地区绿色发展短板。

从共享程度来看,党的十八大以来,四大区域共享水平较为接近,均稳步提升,其中,东部地区共享发展水平最高,东北地区与中部地区处于第二梯队,西部地区共享水平最低,但维持着较快的增长速度,具体如图2(b)所示。东部地区凭借坚实的经济基础、优质的教育资源,在提升人民素质、促进人的全面发展等方面具有显著优势,但较大的收入差距不能满足中国式现代化进程中共同富裕的现实要求。东部地区应在走好“富裕路”的基础上,以缩小收入差距为着力点,率先实现共同富裕与现代化。中部与东北地区共享发展水平较为接近,且保持较快增速,说明中部地区与东北地区在缩小城乡收入差距与促进人的全面发展等方面均取得明显成效。西部地区共享水平最低,但增速最快,年均增长5.76%,值得注意的是,西部地区城乡差距明显高于其他地区,原因在于,西部地区存在较多位置偏远、自然条件恶劣的贫困乡村,其居民生活水平与城镇居民相差较大,加剧了西部地区的城乡差距,因此,西部地区应更加注重提升落后地区居民的幸福感与获得感,持续巩固脱贫攻坚成果,为共同富裕注入更可持续的发展动力。

2. 重大国家战略区域

在中国式现代化进程中,四个重大国家战略区域共同富裕迈出坚实步伐,发展不平衡不充分问题显著改善。如图3所示,京津冀与长三角地区在富裕和共享方面均处于领先地位,但京津冀地区不断扩大的收入差距使得共享水平波动下降。长江经济带共同富裕水平向好发展,黄河流域富裕水平较低,且物质富裕与生态宜人指数明显落后于其他战略区。

京津冀地区富裕与共享指数均排在四个重大国家战略区域首位,但增长速度均居于末位。具体而言,京津冀地区科技创新领先、人才资源密集、产业结构完备,具有坚实的经济基础和优越的区位条件,富裕水平始终居于前列,但近年来增长缓慢,有被长三角地区赶超的趋势。原因在于,天津市富裕指数增长缓慢,仅由2013年的0.325增长至2022年的0.350,存在战略性新兴产业培育缓慢、文化产业发展原地踏步、生均教育经费持续下滑等问题。面向新征程,天津市需立足于全国先进制造研发基地功能定位,抓住科技创新这个“牛鼻子”,以培育战略性新兴产业发展为着力点,加快培育新质生产力,增强经济发展新动能。此外,持续加剧的收入差距与较大的城乡差距使得京津冀地区共享水平增长缓慢,远低于其他战略区域,成为京津冀地区实现共同富裕亟须解决的重大现实问题。长三角地区富裕与共享指数均位于第一梯队,且保持较快增速,与京津冀地区共同引领我国实现共同富裕。长江经济带以最快的增速不断缩小与领先地区的差距,富裕指数由2013年的0.190提升至2022年的0.344,增长速度明显高于其他战略区域。长江经济带发展战略实施近9年来,沿江省市认真贯彻中央部署,坚持生态优先、绿色发展,生态环境保护和修复工作取得重大成就;同时,长江经济带创新驱动发展全面起势,科技创新策源地、新兴产业集聚地加快形成,区域协同联动不断增强,经济高质量发展取得明显成效。黄河流域由于水资源较为短缺,水土流失严重,资源环境承载能力弱,产业倚能倚重、低质低效等问题突出,从而使富裕与共享水平明显落后于其他战略区域。随着黄河流域生态保护和高质量发展正式上升为国家重大战略,黄河流域在推进生态保护和经济社会发展方面取得明显成效,富裕指数提升显著。

(三)省际层面

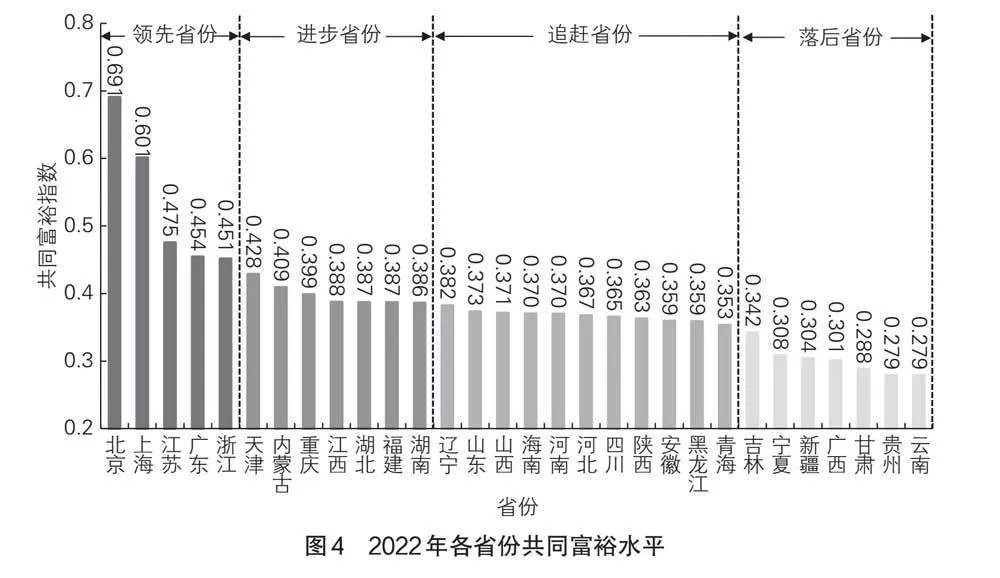

从全国及区域层面的研究可知,我国共同富裕存在明显的空间分异特征,呈现“东高西低”的发展态势。在此基础上,本文进一步研究我国共同富裕的省际进展与区域差异。新时代以来,各省份共同富裕水平稳步提升,领先省份均位于东部地区,其承担着引领带动全国共同富裕的重任;中部地区各省份发展较为均衡,均属于进步型与追赶型省份;落后省份分布于西部与东北地区,且东北地区缺乏共同富裕“增长极”。

如图4所示,从共同富裕综合水平来看,2022年,共同富裕水平由高到低排在前五位的省份依次为北京、上海、江苏、广东、浙江,这些省份具有良好的经济基础与优越的区位条件,人民拥有更富足的物质和精神生活、更宜人的生态环境。从变化趋势来看,云南、贵州、青海、湖南与重庆等省份共同富裕增速最快,但大部分省份受限于要素禀赋、地理位置、产业结构等因素,推进共同富裕存在明显短板,在新发展理念的引领下,这些省份聚力补齐发展短板,正朝着共同富裕目标稳步前进。从发展等级来看,进步省份多位于中部地区,这些省份具有明显的优势,且存在较大的提升空间,如内蒙古自治区文化和旅游强区建设取得明显进展,文化体验与生态休闲旅游目的地效应进一步彰显,人民精神水平处于高位,但受区位与资源限制,农牧民收入单一,优质资源布局失衡,需进一步推动城乡协调发展。18个省份属于追赶型与落后型,且大部分省份分布在西部与东北地区,说明我国多数省份共同富裕水平仍处于低位,存在明显的区域差异,实现共同富裕仍是长期、复杂、艰巨的任务,需要强化先富省份的带动作用,扎实推进共同富裕。

在富裕水平方面,北京、上海、广东、浙江、江苏等省份居于第一梯队,其中,北京与上海遥遥领先,经济发展“增长极”加速形成。广西、甘肃、贵州、云南、宁夏等省份在提升富裕水平方面存在短板,如宁夏回族自治区全要素生产率较低、创新创业能力较弱,应着重加强科研投入,提升自身创新能力,为提升富裕水平注入更为强劲的持续动力;云南省居民收入水平相对较低,需要因地制宜完善工业体系,发展高原特色产业集群,着力将共同富裕“蛋糕”做大。进入新时代,我国不断完善区域规划,健全区域协调发展机制,塑造要素有序自由流动、主体功能约束有效、基本公共服务均等、资源环境可承载的区域发展新格局,落后省份在提升富裕水平方面取得明显进步。在共享发展方面,各省份共享发展水平呈显著上升态势,2022年,共享指数超过0.500的省份超过10个。云南、青海、湖南、广西、贵州等省份共享水平增速排在前五位,在缩小城乡差距与促进人的全面发展方面表现亮眼,说明经过全党全国各族人民的共同努力,贫困地区全部实现脱贫摘帽,贫困居民收入水平提升显著,城乡差距不断缩小,发展成果更多更公平地惠及全体人民。需要注意的是,广东省富裕程度仅低于北京市和上海市,然而其共享指数却远低于全国水平,优势与短板十分突出。作为改革开放“先行地”,广东省抢抓机遇,深度参与全球市场,形成了一大批国际化开放平台,经济建设取得历史性成就,但贫富差距过大,需着力解决发展不平衡问题,注重在做大“蛋糕”的同时分好“蛋糕”。

四、中国式现代化进程中共同富裕的分布动态演进

在剖析共同富裕发展水平及时空特征的基础上,为进一步探究中国共同富裕的分布动态演进趋势,本文基于分布动态学视角,采用核密度估计方法考察中国共同富裕的分布形态及演化特征,并使用Markov链法考察内部动态性及状态转移概率。

(一)基于核密度估计的中国共同富裕分布动态演进

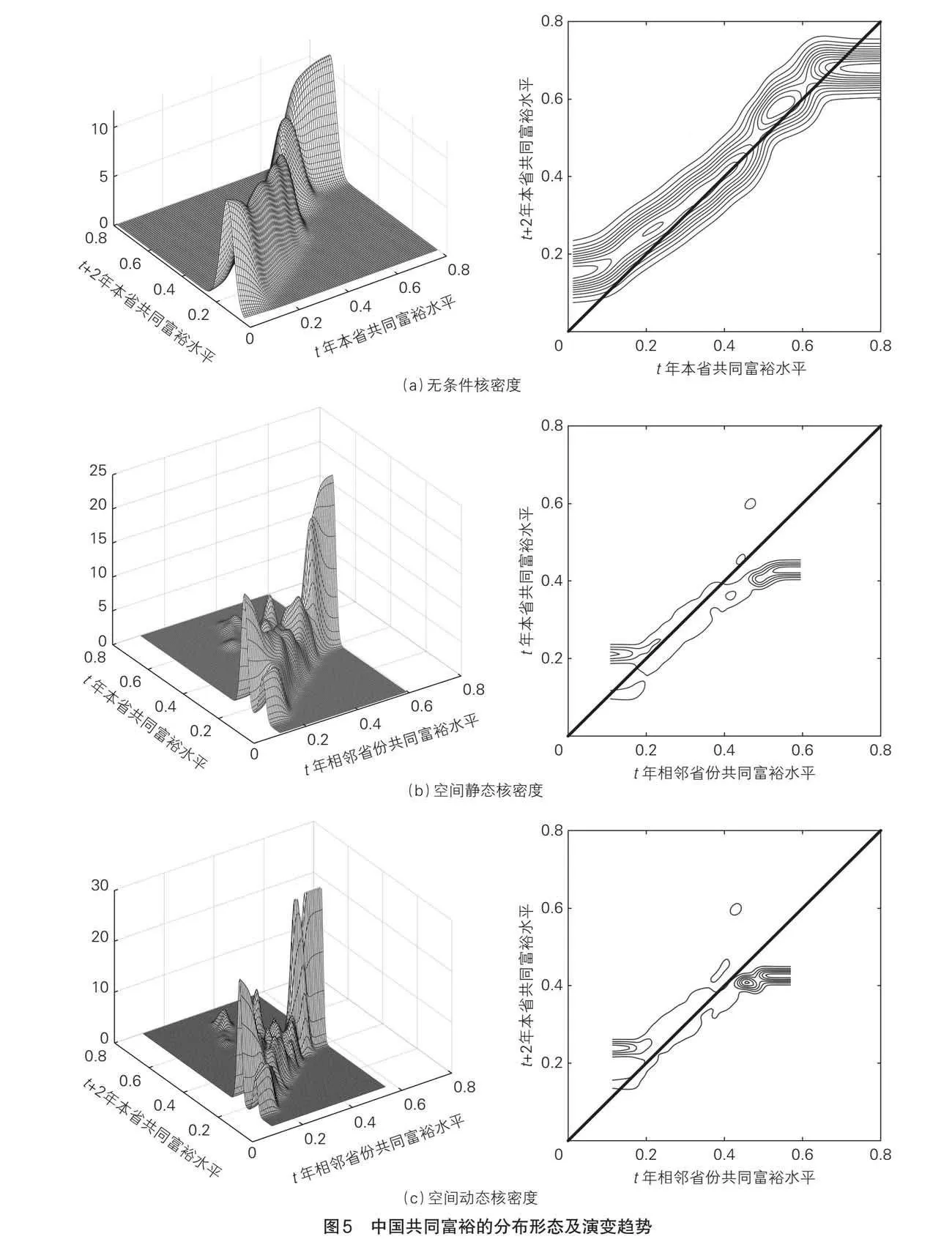

1. 无条件核密度估计

中国共同富裕发展的持续性较强,发生大幅跃迁的可能性较低。如图5(a)所示,中国共同富裕的无条件核密度概率主体集中在正45°对角线上方,表明t年到t+2年各省份共同富裕呈上升态势,但稳定性较强,发生大幅跃迁可能性较低。核密度概率曲线存在六个主要波峰,分别位于X轴0.100、0.250、0.350、0.400、0.550与0.700附近。其中,0.100位置波峰高于对角线,且大致平行于Y=0.170,表明共同富裕低水平省份正加快提升共同富裕水平,呈显著追赶态势;0.700位置波峰平行于X轴,且略低于正45°对角线,表明北京、上海等共同富裕高水平省份保持领先地位,但有向下转移趋势,这意味着共同富裕高水平省份发展存在瓶颈,如北京郊区的农业农村发展存在短板,郊区与市区居民生活水平差距较大,使得北京市的城乡差距指数处于高位,促进乡村振兴将是北京市深入推动共同富裕的重要着力点。

2. 空间静态核密度估计

中国共同富裕的空间静态核密度曲线概率主体分布于正45°对角线附近,存在显著的空间正相关性。如图5(b)所示,当邻域省份共同富裕水平较低时,核密度曲线平行于X轴,存在低水平集聚现象,说明与低水平地区为邻不能显著提升本地区共同富裕水平;相邻省份共同富裕指数位于0.250~0.450,核密度曲线沿正45°对角线分布,此时相邻省份的共同富裕水平呈现明显的空间正相关性,说明区域协调发展机制产生的空间溢出效应促进了各省份共同富裕的协同推进;当相邻省份共同富裕水平较高时,核密度概率整体与X轴平行,存在高水平集聚现象,且低于对角线,说明相邻省份的空间溢出效应无法推动共同富裕高水平省份向更高水平迈进,此时,这些省份应根据自身发展优势,率先探索实现经济高质量发展与城乡协调发展的有效路径,加强精神文明强省建设,在优化收入分配格局上取得积极进展,形成一批可复制可推广的成功经验。

3. 空间动态核密度估计

共同富裕的空间溢出效应随着时间跨度的延长而进一步增强。如图5(c)所示,空间动态与静态核密度估计的整体趋势基本一致。相较于空间静态核密度,空间动态核密度概率整体向上移动,表明随着时间推移,相邻省份的空间正相关性得到增强,共同富裕协同发展良性循环产生的“倍增器”作用进一步凸显,同时也说明了共同富裕的空间溢出效应存在时滞性。因此,应深入完善区域协调发展长效机制,鼓励开展多层次、多形式、多领域的跨区域合作,共建发展资源共享平台,以更高质量的区域协调发展实现“先富带后富”,最终实现共同富裕。

(二)基于Markov链的中国共同富裕分布动态演进

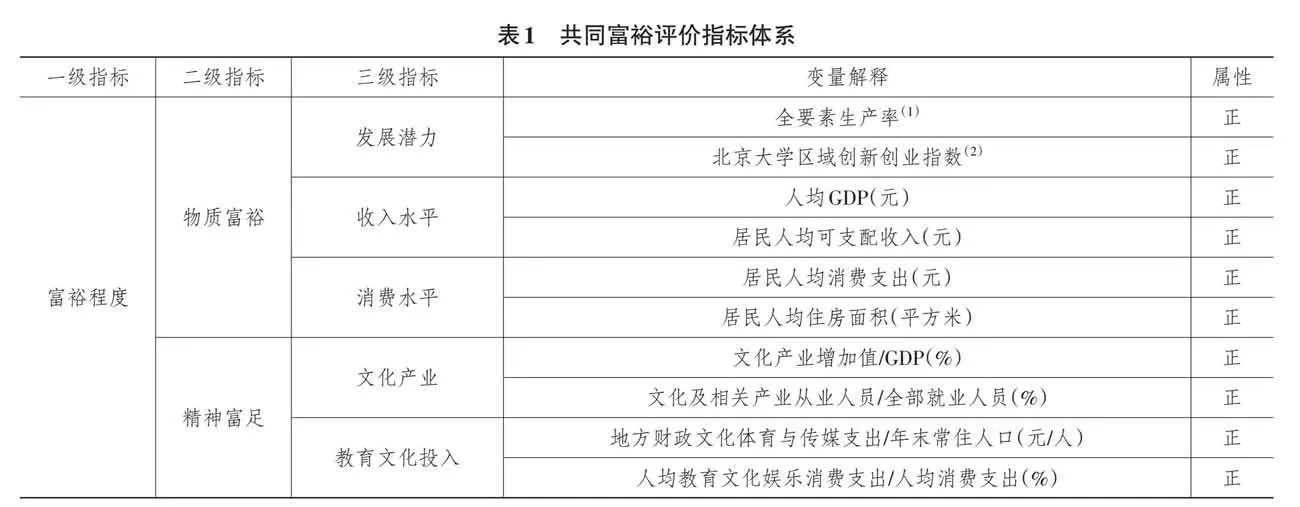

通过前文分析可知中国共同富裕具有空间分异特征,存在明显的空间相关性。为进一步探究共同富裕在时间与空间维度上的转移趋势,本文根据2013—2022年各省份共同富裕指数均值和标准差的关系[12],将共同富裕水平划分为低、中低、中高、高四个水平等级,并使用Markov链法考察共同富裕的转移规律,具体如图6所示。

从图6可以看出,我国共同富裕水平持续攀升,具有较强的持续性,长期增长动力充足,地区间发展差异呈缩小态势。不考虑空间因素时,从短期来看(T=1),传统Markov转移矩阵对角线上的概率值明显大于其他位置,各省份共同富裕水平等级流动性较弱,少数省份出现“向上转移”,不存在下降状况,共同富裕整体呈现向好发展的良好态势。从长期来看(T=3),较多省份实现共同富裕水平跨等级跃迁,向中高、高水平等级收敛,共同富裕发展动力充足,其中,青海、山西等共同富裕低水平省份经济实力持续增强,共同富裕水平显著提升,有61%的概率向更高等级转移;辽宁、福建、湖北等共同富裕中低水平省份已基本完成向中高、高水平等级转移;北京、上海、广东、浙江等共同富裕高水平省份始终维持原有等级,表现出较强的稳定性。

共同富裕高水平省份具有明显的空间溢出效应,能够带动邻域地区提升共同富裕水平,同时空间溢出效应存在时滞性,需构建区域协调发展长效机制。考虑邻域的空间影响,当T=1时,若共同富裕低水平省份的相邻地区也为低水平等级,该省份维持低水平等级的概率为80%,等级提升概率为20%,若其邻域地区共同富裕水平为中低水平、中高水平与高水平等级,该省份等级提升概率分别为24%、33%和50%,表明本地区共同富裕水平的提升概率受到邻域共同富裕发展水平影响,与共同富裕高水平省份为邻有助于提升本地区共同富裕水平,充分展现了共同富裕发展的空间溢出效应。随着时间跨期的延长,共同富裕高水平省份的空间溢出效应更为凸显。当T=3时,若共同富裕低水平省份的邻域地区共同富裕水平分别为低水平、中低水平与中高水平等级,该省份等级提升概率分别为50%、67%与83%,相较于T=1时提升概率分别增加30%、43%与50%,共同富裕高水平省份的空间带动作用得到进一步增强,说明空间溢出效应产生效果需要时间,存在滞后性。因此,各地区应站在更长的时间跨度谋划区域协调发展政策,夯实区域平衡发展基础,实现“先富带动后富”。

五、结论与路径展望

(一)研究结论

本文在阐释中国共同富裕理论内涵的基础上构建了共同富裕评价指标体系,使用综合赋权法测度2013—2022年中国共同富裕水平,利用核密度估计与Markov链等方法进一步揭示中国共同富裕的分布动态演进规律。研究结论如下:

第一,新时代以来,中国共同富裕稳步推进,共享水平相对较高,富裕水平较低但提升显著。具体而言,中国物质富裕程度持续提升,生态环境明显改善,城乡差距逐步缩小,但精神富足与人的全面发展处于低位、收入差距不断扩大,存在文化产业建设滞后、机会公平机制与收入分配制度有待完善等问题。

第二,四大区域与重大国家战略区域共同富裕均向好发展,但存在明显的空间分异特征。具体而言,四大区域共同富裕水平呈“东高西低”分布格局,其中,西部地区共同富裕增速最快,但较大的城乡差距亟待改善;东北地区在精神富足与生态环境方面存在明显短板,使推进共同富裕进展缓慢。重大国家战略区域形成以京津冀、长三角地区为引领,长江经济带与黄河流域竞相发展的良好态势,其中,黄河流域以较快的增速不断缩小与发达地区的差距,京津冀地区较高的收入差距与城乡差距成为深入推进共同富裕的短板。

第三,中国共同富裕发展的持续性较强,长期增长动力充足,但存在两极分化的空间集聚现象。具体而言,中国各省份共同富裕水平持续提升,具有较强的稳定性,长期增长动力充足。同时,共同富裕水平存在低值集聚和高值集聚特征,且共同富裕高水平省份存在显著的空间溢出效应,能够促进邻域省份共同富裕向更高水平等级跃迁。

(二)启示

新时代以来,中国推动共同富裕取得明显进展,为推进中国式现代化、实现中华民族伟大复兴奠定坚实基础,也能为解决全球贫富差距贡献中国智慧与中国方案。

第一,坚持和加强党的全面领导。共同富裕是中国式现代化的鲜明特征,实现共同富裕不仅是经济问题,而且是关系党的执政基础的重大政治问题。在中国式现代化进程中,以习近平同志为核心的党中央深刻把握中国经济社会发展的特殊规律,提出要扎实推进共同富裕,并作出了一系列重大部署与决策。

第二,坚持以人民为中心的发展思想。满足人民对美好生活的向往是中国共产党的奋斗目标与本质要求。在中国式现代化进程中,中国社会主要矛盾发生了深刻转变,共同富裕已是人民群众的共同期盼。中国始终坚持以人民为中心,扎实推动共同富裕,直接回应了“人民之问”,有效满足了人民对美好生活的向往,是实现中国式现代化的根本遵循。

第三,坚持走平衡发展的中国道路。方向决定道路,道路决定命运,必须坚持在做大“蛋糕”的同时分好“蛋糕”,着眼于发展不充分不平衡的问题,不断提升生产力水平和缩小城乡差距与收入差距,让全体人民共享日益美好的幸福生活,最终实现人的全面发展。

第四,为世界解决发展不平衡不充分问题贡献中国方案。中国特色共同富裕理念所蕴含的“人民中心论”“本国国情论”“文明和谐论”是对西方以资本为中心的发展理念的超越,为解决全球贫富差距、推动构建人类命运共同体贡献中国智慧与中国方案。世界各国需要立足于本国发展国情,正确处理好做大“蛋糕”与分好“蛋糕”的辩证关系。

(三)路径展望

面向中国式现代化建设新征程,我们既要清楚认识发展任务艰巨繁重,也要看到我国经济社会发展的有利条件。我国完全有信心、有条件、有能力在新征程中推动全体人民共同富裕取得实质性进展,实现中国式现代化,扎实推动共同富裕。

第一,着力推动经济高质量发展,协同推进物质文明与精神文明建设,将“蛋糕”做大。一方面,加强原创性、颠覆性科技创新,以新质生产力赋能共同富裕。新质生产力不仅为做大“蛋糕”提供物质基础,还能为分好“蛋糕”带来新机遇。因此,应从培育新兴产业、布局未来产业、推进数字经济创新发展等方面着手,催生突破性科技创新,加快发展新质生产力。另一方面,推动文化产业繁荣发展,加快建设人才强国与教育强国,补齐居民精神文化生活短板。利用数字技术激发文化产品需求,因地制宜培育新型文化业态,打造区域文化名片,推动文化产业与教育、科技、体育等领域的深入融合,以更高质量文化产业满足人民精神生活需求。

第二,加快缩小收入差距,促进人的全面发展,将做大的“蛋糕”分好。一方面,完善收入分配制度,进一步缩小居民收入差距。健全劳动、资本、土地、知识、数据等生产要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制,完善再分配调节机制,调动各类生产要素参与生产的积极性与创造性;激励更多社会主体参与慈善等社会公益事业,建设有利于促进共同富裕的有爱社会。另一方面,健全社会保障体系,完善促进社会公平的制度机制,推动人的全面发展。针对新业态从业人员、农民工等特殊群体分类施策,持续扩大社会保障覆盖面,让人民群众更好地享受社会发展成果;同时,完善以权力公平、机会公平、规则公平为核心的社会公平保障体系,营造信息公开、过程公开、结果公开的公平就业环境,实现参与公平。

第三,积极推动城乡融合,探索区域协调发展长效机制,充分发挥经济发展领先地区的空间溢出效应,实现“先富带动后富”,最终实现共同富裕。一方面,全面推进乡村振兴,促进城乡融合发展。健全防止返贫动态监测和帮扶机制,加快推动脱贫地区基础设施建设,以乡村振兴为着力点,打通城乡人力、资本、数据等要素自由流动的关键堵点,壮大乡村特色产业,形成以城带乡、城乡融合的良性循环。另一方面,加快构建全国统一大市场,深化区域间互助合作机制,建立与共同富裕、中国式现代化相适应的区域协调发展长效机制。以“输血”与“造血”相结合为原则,立足于区域比较优势,鼓励发达地区通过共建园区、产业合作、飞地经济等形式推动欠发达地区发展,建立健全长效普惠的扶持机制与精准有效的差别化扶持机制,促进发达地区与欠发达地区共同发展。

注 释:

(1)本文的全要素生产率基于DEA模型,使用全部就业人员衡量劳动投入,使用永续盘存法测算的资本存量衡量资本投入,使用GDP衡量经济产出。

(2)北京大学区域创新创业指数以企业家、资本与技术三大核心要素为切入点,基于企业“全量”数据信息,从新建企业数量、吸引外来投资、吸引风险投资、获得专利授权数量与商标注册数量等5个维度构建区域创新创业指数,以客观反映我国各地区的创新创业绩效。

(3)四大区域是指东部、中部、西部、东北四个区域。国家重大区域发展战略包括京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展战略。由于粤港澳大湾区中的香港、澳门特别行政区数据缺失,广东省数据无法准确反映珠江三角洲九个地级市的共同富裕水平,因此,本文并未将粤港澳大湾区纳入考察。具体省份的划分标准详见陈景华等(2023)[18]的研究。

参考文献:

[1]包炜杰.马克思主义整体性视域下共同富裕的三重阐释路径[J].马克思主义与现实,2024(1):86-92.

[2]郭剑鸣.中国式现代化推进全体人民共同富裕的中轴逻辑及其建构[J].政治学研究,2023(3):95-105,171.

[3]李培林.中国式现代化和新发展社会学[J].中国社会科学,2021(12):4-21,199.

[4]刘新刚.中国式现代化对共同富裕问题的解答及其世界历史意义[J].马克思主义研究,2023(3):32-41,163.

[5]李实.共同富裕的目标和实现路径选择[J].经济研究,2021,56(11):4-13.

[6]燕连福,牛刚刚.新质生产力赋能共同富裕的内在逻辑与推进路径[J].马克思主义理论学科研究,2024(2):82-90.

[7]刘培林,钱滔,黄先海,等.共同富裕的内涵、实现路径与测度方法[J].管理世界,2021,37(8):117-129.

[8]李金昌,余卫.共同富裕统计监测评价探讨[J].统计研究,2022,39(2):3-17.

[9]张旺,白永秀,张静坤.中国式现代化共同富裕的时空分异特征及推进路径[J].中国软科学,2023(1):171-185.

[10]陈宗胜,杨希雷.论中国共同富裕测度指标和阶段性进展程度[J].经济研究,2023,58(9):79-97.

[11]徐振宇,周智翔,孔新兵,等.我国共同富裕评价指标体系及测度——基于省级行政区与区域层面的探讨[J].统计研究,2024,41(3):3-17.

[12]陈景华,陈姚,陈敏敏.中国经济高质量发展水平、区域差异及分布动态演进[J].数量经济技术经济研究,2020,37(12):108-126.

[13]杨耀武,张平.中国经济高质量发展的逻辑、测度与治理[J].经济研究,2021,56(1):26-42.

[14]陈明华,刘玉鑫,刘文斐,等.中国城市民生发展的区域差异测度、来源分解与形成机理[J].统计研究,2020,37(5):10-16.

[15]张俊良,郭显超.人口长期均衡发展的理论与实证模型研究[J].人口研究,2013,37(5):54-67.

[16]刘华军,郭立祥,乔列成,等.中国物流业效率的时空格局及动态演进[J].数量经济技术经济研究,2021,38(5):57-74.

[17]陈明华,张晓萌,刘玉鑫,等.绿色TFP增长的动态演进及趋势预测——基于中国五大城市群的实证研究[J].南开经济研究,2020(1):20-44.

[18]陈景华,刘展豪,毛开元.中国式现代化进程中的高质量发展:历程、成就与展望[J].华东经济管理,2023,37(11):1-16.

[责任编辑:夏同梅]

收稿日期:2024-02-23

基金项目:国家社会科学基金青年项目“数字乡村建设促进农民农村共同富裕的作用机理与实现路径研究”(22CJL004)

作者简介:陈景华(1980—),女,山东威海人,教授,博士,研究方向:新时代中国经济高质量发展;

刘展豪(1999—),男,安徽合肥人,博士研究生,研究方向:创新发展与共同富裕;

曹振悦(2001—),女,安徽滁州人,硕士研究生,研究方向:共同富裕区域协调推进。