技术支持下的高中生物学单元整体教学设计

《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》强调,教师在教学中应注重知识的系统性和整体性,同时关注学科间的联系,并将科学知识与技术、社会紧密结合[1]。在此背景下,单元整体教学设计作为一种有效的教学策略,将零散知识点整合到主题单元中,能促进学生系统学习和掌握知识,形成并发展系统思维[2]。为解决学生难以直观认知“细胞的结构”等问题,教师可以基于单元,在技术支持下设计任务,加强任务间的逻辑联系,设计合理的进阶梯度,引导学生建模探究。笔者以“细胞的结构”单元为例,以3D打印技术为抓手,设计从观看视频学习制作细胞膜模型到自主原创制作功能细胞模型的递进任务群,深化学生对细胞结构与功能、细胞作为统一整体的理解,培养学生模型与建模、批判性思维等科学思维。此外,借助钉钉群和共享文档实施教学评价,确保即时反馈,促进学习调整。笔者在技术助力下探讨单元教学的整体设计思路,构建核心概念,整合知识,旨在形成系统概念体系,防止知识碎片化,促进学生系统思维和生物学核心素养发展。

一、技术支持下单元整体教学分析

(一)教学内容及学情

“细胞的结构”是高中生物学必修1的核心内容,包括细胞膜、细胞质、细胞核的结构和功能,以及细胞作为统一整体的概念。学生学习这些知识有助于深入理解科学研究过程和本质,促进科学自然观的形成,并为后续学习细胞代谢、增殖和分化等知识奠定基础。学生在初中已对细胞膜、细胞质等结构有所了解,但他们对这些知识的认识往往是孤立的,缺乏对细胞各部分结构功能的深入理解。此外,由于细胞是微观世界的一部分,学生对其缺乏直观认识,导致理解困难。

从认知心理学角度来看,“细胞的结构”单元内容属于“事实性知识”,学生学习这类知识不仅需要记忆,而且需要在理解的基础上建立知识间的内在联系[3]。目前,尽管不少教师在教学中组织学生参与了显微镜观察、细胞图形绘制和模型制作等活动,但未能系统化地展现细胞结构间的联系和整体功能,以至于学生难以形成完整的知识网络。同时,这些活动缺乏明确的任务指引和进阶性的引导,导致学生的参与和学习停留在模仿和表层理解上,未能深入探究细胞结构和功能、部分与整体之间的深层次关系,也无法深刻体验模型与建模等科学思维的应用。

为解决上述问题,笔者尝试应用多种技术手段,对单元进行统整设计。以单元整体情境为起点,串联任务主线,促进任务间的关联性与进阶性;以3D打印技术为抓手,开展模型制作系列活动,将细胞的微观结构具象化,让学生在制作和修正模型的过程中,深度体验模型思维,将隐性的思维过程可视化;以钉钉群和共享文档为评价工具,及时评价,加强反馈和调整;以建构重要概念为主旨,梳理知识,形成单元概念体系。在3D打印模型制作过程中,学生还将综合运用生物学知识、信息技术、数学技能和工程设计思维,进行跨学科综合实践,有利于提高学生的综合素质,也有利于指引学生未来的学习和发展。

(二)单元教学目标

借助信息技术开展“细胞的结构”单元整体教学,旨在达成如下目标。

第一,解释并评价结构模型的科学性,领悟结构与功能观、系统观等生命观念。

第二,使用软件设计多种结构模型,使用3D打印设备将其物化,并通过不断地修正和完善,发展模型与建模、批判性思维等科学思维。

第三,经历查阅资料、分析资料、设计与实施方案、对结果交流与讨论等过程,提升科学探究素养和跨学科综合实践能力。

第四,体验3D打印技术的实际应用,感受科学技术的力量,增强社会责任意识。

二、技术支持下单元整体教学过程

(一)整体设计思路

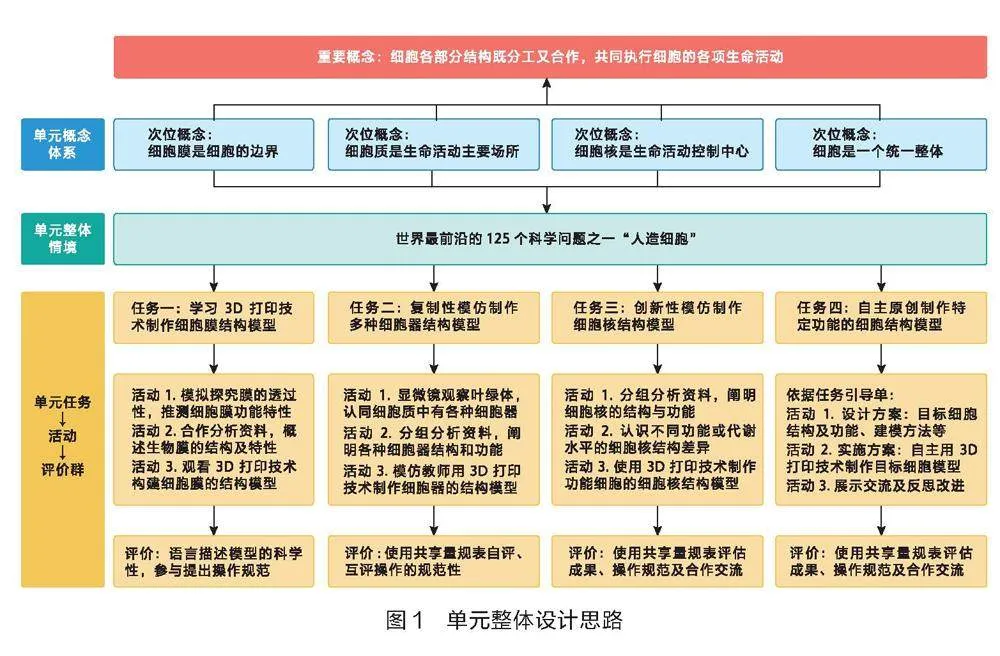

笔者以社会热点议题“人造细胞”为统领整个单元教学的情境,引领单元概念体系的构建,串联单元任务群。基于知识概念逻辑,设计一系列逻辑连贯、思维进阶的任务群,包括学习3D打印技术制作细胞膜结构模型、复制性模仿制作多种细胞器结构模型、创新性模仿制作细胞核结构模型、自主原创制作特定功能的细胞结构模型。遵循学生思维和能力螺旋式发展规律,开展难度和深度逐步进阶的系列学生活动与评价,使学生思维由低阶到高阶发展(如图1)。

(二)具体教学环节

1.创设单元情境,设计单元任务群

笔者展示“人造细胞”报道,引出核心问题“细胞具有什么结构”,并将其拆分 :细胞的边界是什么?细胞内有哪些结构?组成人体的细胞只有一种吗?不同功能的细胞结构有何区别,为什么?笔者将这些问题转化为4项进阶任务:学习3D打印技术制作细胞膜结构模型、复制性模仿制作多种细胞器结构模型、创新性模仿制作细胞核结构模型、自主原创制作特定功能的细胞结构模型。

设计意图:提出社会热点问题引入新课,激发学生探究热情。设计一系列问题引出单元任务群,为学生后续的探究活动指明方向和思路。

2.融合科学技术,进阶式完成任务

任务一:学习3D打印技术制作细胞膜结构模型。

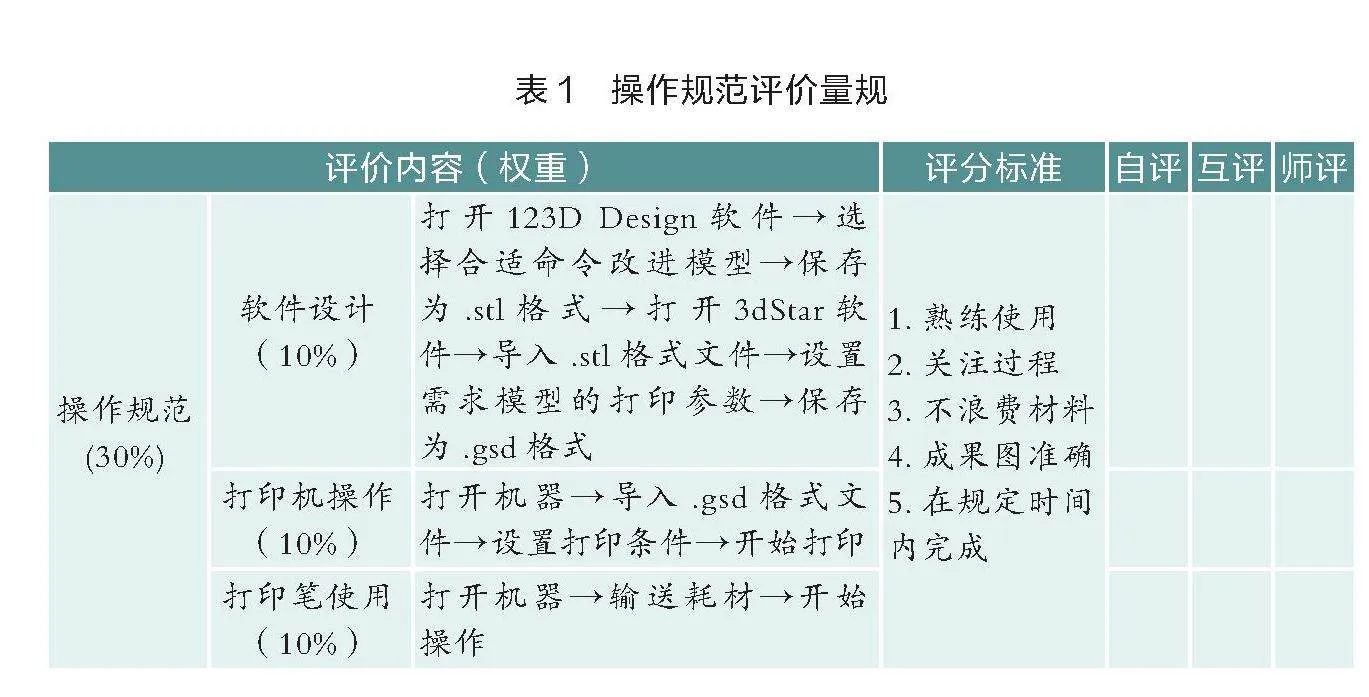

学生协作开展膜的透过性实验,观察透析袋内外溶液颜色变化,初步推测细胞膜具有选择透过性。随后,笔者展示关于细胞膜的经典研究资料,引导学生深入探讨细胞膜的成分、结构及其功能之间的关系。为了让学生更直观地理解细胞膜的结构,笔者播放了利用123D Design三维建模软件和3D打印机制作细胞膜结构模型的视频。在播放过程中,笔者引导学生评价模型的科学性,并关注3D软件和打印机的使用方法及操作规范,同时指导学生设计操作规范的评价量规表(见表1),以确保技术应用的准确性和科学性。

设计意图:让学生利用资料进行探究性学习,积极探索和构建,而非被动接受知识。此外,学生目睹3D打印技术如何精准地复刻出细胞膜的复杂结构,激发其对生物学和科技融合应用的浓厚兴趣,也为后续学习奠定基础。

任务二:复制性模仿制作各种细胞器结构模型。

学生开展用显微镜观察黑藻叶片临时装片的实验,描述叶绿体的形态、分布及移动情况,认同细胞质中含有多种具有特定形态和功能的细胞器。笔者提供整理后的有关核糖体、内质网、高尔基体、线粒体、叶绿体等细胞器的发现史料,让学生分组合作分析资料,归纳并总结它们的结构、功能及特点。随后,学生模仿教师使用3D打印技术制作多种细胞器的结构模型,并进行展示和交流。在评价过程中,使用钉钉群共享上述评价量规表,重点关注操作的规范性。

设计意图:学生首先分组探索各种细胞器结构与功能,随后进行合作交流,使重复的资料分析和模型建构活动更加紧凑,从而在有限的课堂时间内达成目标。学生使用钉钉群共享评价量规表进行评估,可以迅速获得反馈,从而提高学习效果。

任务三:创新性模仿制作细胞核结构模型。

学生自主阅读有关细胞核功能的资料,例如伞藻嫁接实验与变形虫切割实验,以及细胞核结构的资料,包括电子显微镜下观察到的核膜、核仁等结构,提炼细胞核的本质特征。笔者进一步引导学生认识不同功能或代谢水平的细胞核结构的差异性。学生在教师制作的一般细胞核模型的基础上,使用3D打印技术进行个性化改造。在交流展示环节,学生比较不同组细胞核模型,从核仁大小、核孔数量等方面探讨其与代谢水平的适应性。评价时,除要求操作规范外,增加了对模型成品科学性、美观程度及合作交流表现等方面的评价。

设计意图:承接前一任务,减少教师的参与度,让学生自主阅读材料,创新性地个性化设计细胞核的结构模型;强调不同功能或代谢水平的细胞核结构存在差异,加深学生对结构与功能关系的理解,为后续教学任务的顺利完成启迪思想。

任务四:自主原创制作特定功能的细胞结构模型。

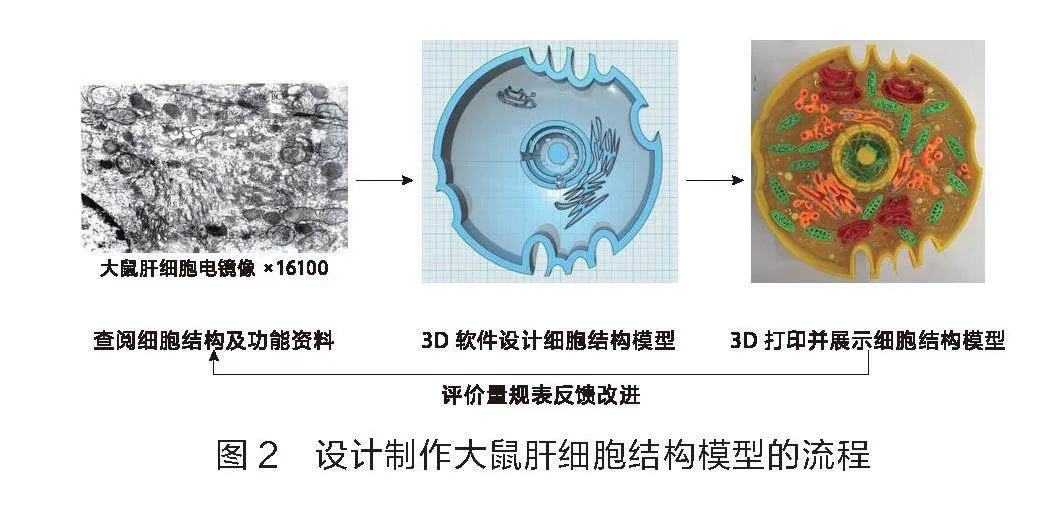

笔者设计任务引导单开展教学(如图2)。首先,学生查阅资料,确认目标细胞,并分析其功能和结构特点;其次,设计详细方案,明确各组成部分的尺寸、数量和特征及建模方法,并从结构与功能相适应、部分与整体相统一的角度进行评估和优化;再次,实施方案,学生首先利用建模软件设计三维动画模型,运用数学技能进行测量和计算,确保模型准确反映结构;之后,使用3D打印机和打印笔将模型实体化,学生需要评估和优化打印质量,选择适当的打印材料和调整打印参数等;最后,展示交流,自评互评,反思改进。

设计意图:该环节旨在促进学生对细胞结构和功能的深层次理解,让学生深化细胞是一个统一整体的观念,同时体现跨学科综合实践学习的特点。该任务具有高度开放性,教师通过设计任务单引导学生学习,提高了可行性且不影响探究性。

3.回归单元情境,构建单元概念体系

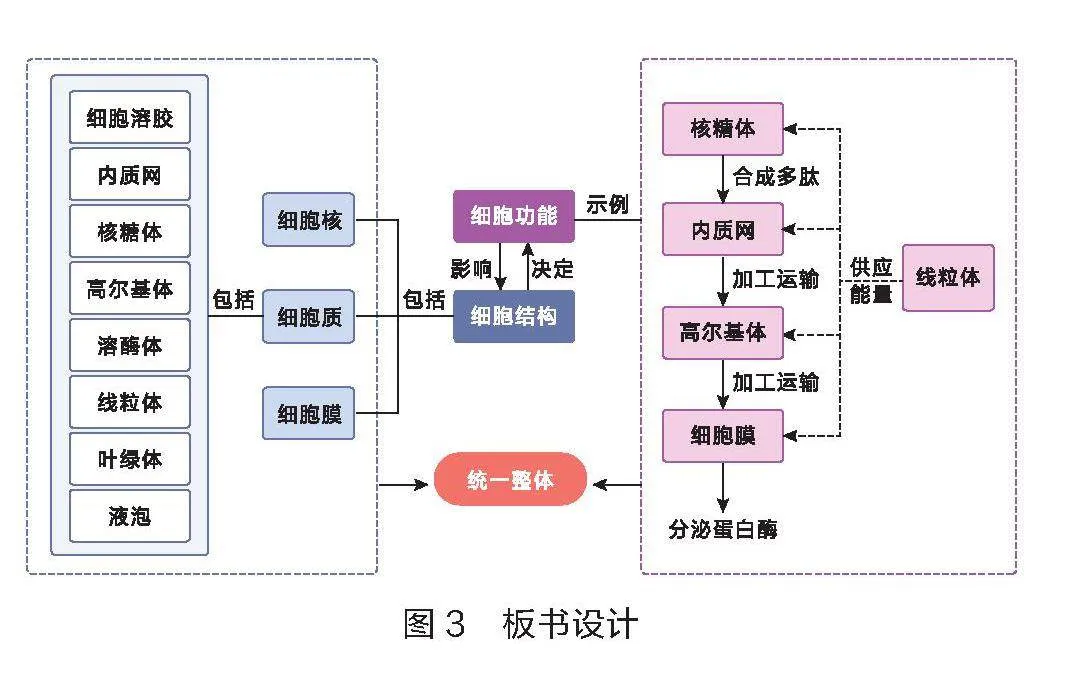

笔者引导学生梳理先前任务中习得的知识,从结构与功能相适应的角度理解细胞结构差异,从部分与整体相统一的角度理解细胞各部分是通过分工合作完成特定功能的。随后,笔者播放放射性同位素追踪鼠胰腺细胞分泌胰蛋白酶过程的视频,让学生分组合作,绘制鼠胰腺细胞分泌蛋白酶的流程图。最后,师生合作,设计本单元的概念体系并以简洁的板书形式展示(如图3)。

设计意图:串联知识,构建单元概念体系,避免知识碎片化,引导学生思维从发散逐渐聚焦,使概念更加清晰。绘制流程图,具象化“细胞是一个统一整体”概念,借此对学生的学习进行评价。

三、技术支持下的单元整体教学经验

(一)融合技术实施教学,促进学生学科核心素养发展

教师融合信息技术及钉钉群与共享文档等工具开展教学,可以多方面促进学生学科核心素养发展。在该单元教学中,学生利用3D打印技术设计和制作模型,培养了创新能力和动手能力。学生借助钉钉群进行实时讨论和协作,分享设计理念和技术细节,增强了团队合作和沟通能力;使用共享文档记录设计过程,评价操作规范和成品科学性,提高了信息处理和数字协作能力。

(二)构建单元任务群,促使深度学习发生

在教学中,如果任务设计缺乏整体性、关联性和进阶性,将无法有效支持学生的思维进阶,也无法发挥强有力的驱动作用,导致学生的学习停留在浅层。为了避免这种情况,教师应精心设计并整体构建单元任务群。教师引导学生依次经历技术学习、复制性模仿、创新性模仿和自主原创等一系列进阶性学习过程,使其学习活动由表及里、由浅入深,促进学科核心素养发展。

(三)重视形成性评价,助力学生全面发展

评价方式多样,其中,形成性评价深入学生学习过程,是教师把握学生学习动态的关键手段,并且能够转化为学生学习与知识建构的有机部分。因此,教师在课堂教学中应重视形成性评价,帮助学生学会自我审视,不断优化学习方法,完善自身知识结构,并批判性地反思自身的思维过程。教师引导学生使用量规表开展形成性评价,在共享文档等工具的支持下保障了评价的及时性和有效性。

注:本文系2024年浙江省教研课题立项课题“高中生物学实验单元教学评价体系的建构研究”(课题编号:G2024305)、2024年浙江省教育信息化研究课题“共享课程建设:教育优质均衡发展新路径的实践探索”(课题编号:2024ETD58)的阶段性研究成果。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中生物学课程标准:2017年版2020年修订[S].北京:人民教育出版社,2020.

[2] 周初霞.聚焦生物学重要概念的单元整体教学设计实践研究[J].生物学教学,2019(4):7-10.

[3] 刘本举.“细胞器之间的协调配合”的分析与教学建议:以分泌蛋白的合成与转运为例[J].生物学通报,2023(12):64-67.

(作者卓芳芳系浙江省杭州第十四中学高级教师;岳潇轩系浙江省杭州第四中学中级教师;方淳系浙江省杭州第十四中学正高级教师、特级教师)

责任编辑:祝元志