在构建与整合中淬炼思维:信息技术支持下的整本书阅读教学实践

《义务教育语文课程标准(2022年版)》指出,义务教育语文课程分三个层面设置学习任务群,“整本书阅读”为第三个层面设置的两个拓展型学习任务群之一。相比于单篇阅读,由于整本书篇幅大、内容多、用时长,理解的浅层化成为当前整本书阅读教学的痛点问题。阅读是个体对文本信息不断理解、运用和反思的复杂思维过程。教师在教学中发现,学生之所以理解浅层,思维发展滞缓,这与学生对整本书中信息的建构与整合能力较弱有着较大的关系。信息技术的合理运用,能让教师在很大程度上助力学生有效建构与整合信息,给予学生更多比较、分析、推测、想象与对话的空间,以破解思维困局,实现深度阅读。

一、信息技术融合整本书阅读教学的设计理念

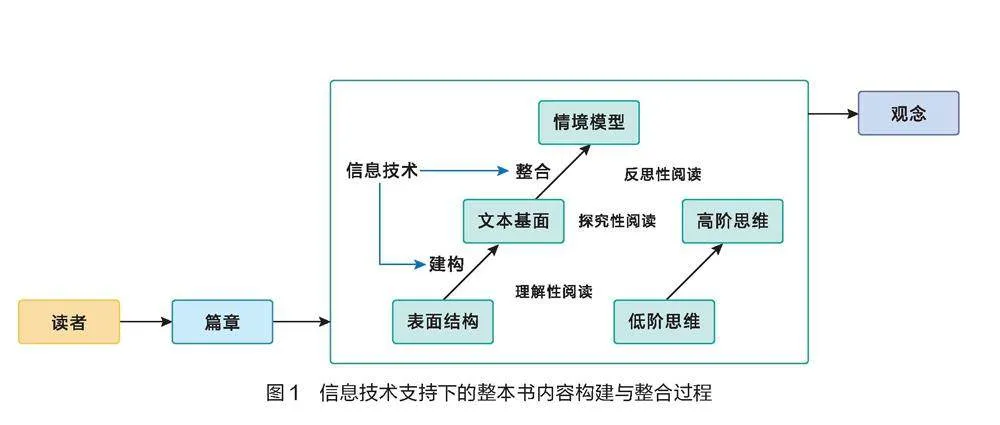

阅读过程是信息与知识在心理活动中的表现和记载,是外部事物在心理活动的内部再现的过程。这一过程既是信息加工的过程,也是思维提升的过程。它分为“构建”和“整合”两个阶段[1]。构建过程是读者按照自下而上处理信息的方式,围绕某一命题将书中表面结构呈现的表层信息进行定位、解码、提取,从而构建出一种表征结构松散、夹杂无关信息的原始、不连贯的文本基面。这种构建过程较少受语境影响。学生基于文本基面呈现的信息,根据阅读语境、任务等,将已有信息与自己的认知结构相联系,在探究对话中激活背景知识,借助文本线索分析、比对信息,选用关键信息,清除无关信息,通过推理获取超越文本明示的深层信息,延伸、拓展意义。这就是进入了情境模式,它又称思维模式。在这种模式中,学生形成了较为有序和稳定的阅读策略、思维方式,以及对阅读内容局部和整体统一而连贯的观念认识。

不同于单篇阅读,整本书阅读内容较多,学生常常读完就忘,难以有效构建与整合信息,更遑论思维品质的提升与文化理解的增进。信息技术的实时投屏功能、智能加工功能、微课等资源推送功能,能够助力学生运用信息输入等方式,快速解码图书文本表层结构,生成供学生梳理内容、解决问题和深度思考的文本基面。通过可视化呈现文本基面,学生在问题情境驱动下,结合已有认知经验,在思考与对话中进一步分析、辨别和判断信息,从而推测出结论,形成自己的认知洞见。教师还可以利用信息深加工功能,巧妙推送结构化结论,让学生验证结论,形成认知与思维的闭环。通过这样的层层设计,学生从简单的文面理解性阅读走向探究性、反思性阅读,从以记忆与理解为主的低阶思维走向注重分析、推理、想象、应用、评价的高阶思维,如图1所示。

二、信息技术助力整本书阅读教学的实践探索

(一)案例背景

民间故事是老百姓智慧的结晶。统编小学语文五年级上册第三单元为民间故事单元,其精读课文、略读课文和“快乐读书吧”模块都是围绕“中国民间故事”编排。其中“快乐读书吧”要求学生阅读民间故事。《中国民间故事》由几十篇民间小故事汇编而成,每个故事相对独立。学生阅读时,随读随忘,常常难以有效形成对于整本书的认知,更不要说深入了解中国民间故事特点,激发对中华优秀传统文化的认同。为了破解这一难题,教师巧借信息技术,从小处切入,帮助学生快速梳理整本书信息,借此分析书中人物形象,在对话与品悟中增进学生对中国民间故事和中华优秀传统文化的理解。

(二)教学设计分析

1.环节一:智能生成人物图谱,走近主要人物

执教《中国民间故事》时,教师发现学生阅读时难以跳出故事来建构对中国民间故事的整体认知。该问题不解决,学生对于民间故事的理解可能仅停留于表层。为了破解这一难题,教师将梳理民间故事中主要人物的基本信息作为切入口,尝试运用信息技术,让学生迅速构建主要人物基本信息的文本基面,统摄整本书,在对话与思考中形成对中国民间故事的整体性认知。教师还与上海市“三个助手”平台联系,自主开发“词云”学件(如图2)。该学件能够对学生输入的信息进行快速提取、整合,从词语、频率、内容三个方面统计学生输入的内容,最终以云图的形式呈现。教师通过展示词频统计表,指导学生认识词语功能,了解字体大小与词频关系,相机引导学生观察,说说自己的发现。

学生在讨论时发现,中国民间故事中的很多人物是无名无姓的,常用称呼、昵称来代替,比如哥哥、三嫂、小儿子、老爹,等等(如图3)。甚至有些人的称呼,与人们从事的职业、特点有关系,比如牛郎、织女、长发妹,等等。相较于四年级阅读的《中国神话故事》,民间故事中的人物大多是平民百姓,而非大神仙、大英雄。这也恰恰反映了民间故事人物扁平化、象征性的特点,与民间故事来自民间这一特点密切相关。反过来,正是这些特点,又促进民间故事广泛流传。

然而,没有信息技术的支持,学生对于书中主要人物的认知是零星的。即便教师在课前布置了相关任务,但要梳理整本书中的所有主要任务基本信息,仍费时费力。对于学习能力,尤其是信息收集与整理信息能力较弱的学生,更是困难重重。信息技术的应用,能够让学生参与其中。学生记忆、提取书中主要人物,输入平台;平台自动生成表征书中人物名字、身份的文本基面。学生借助云图中字号的差异,运用比较、联系、推测等高阶思维,推理出人物身份的基本特点,进而了解民间故事的特点。

2.环节二:巧用智能投屏功能,品析人物形象

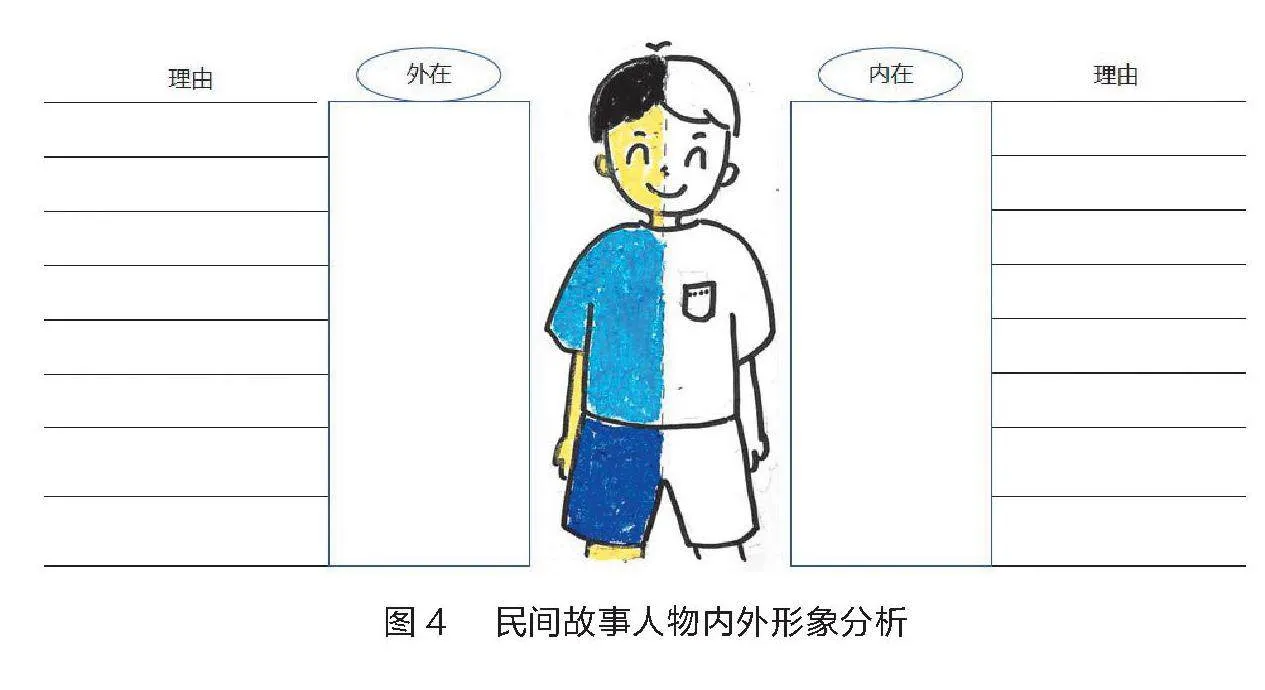

学生在阅读过程中,若不能抉择书中的重要部分,认不清全书的要点,或忽略了重要部分,却把心思用在枝节上,所得结果就很少用处,读书必须随时思考与判断[2]。为了让学生能够将精力集中于对中国民间故事本质特点的了解上,教师运用思维导图,从内在和外在两个方面,帮助学生梳理阅读的民间故事中的人物(如图4)。教师随机巡视,根据课堂上的学生真实作答,选择一组学生内容作为典型作业,运用“三个助手”的“对比分析”功能,将四部作品以组图的形式现场投屏。该组介绍了《三妯娌》中的“三嫂”、《刘三姐》中的“刘三姐”、《白娘子》中的“法海”、《灯花》中的“灯花姑娘”。教师引导学生基于这一文本基面,进行三次对比分析,形成解释。

首次对比,学生发现人物有正面描写的,如“三嫂”“刘三姐”“灯花姑娘”;也有侧面描写的,如“法海”。正面人物结局较好,侧面人物则相反。这其实反映了古代劳动人民朴素的愿望。第二次对比,学生发现“三嫂”与“刘三姐”在人物角色和品质上存在相似之处。两个人物虽然外表看似柔弱,但是凭借勇气与智慧战胜了强大的对手。第三次对比,教师引导学生回忆全书。学生发现除了三嫂、刘三姐如此外,孟姜女、长发妹亦是如此。通过人物外在与内在、人物之间、单篇与全书的对比,学生深刻感受到人物形象的异同,了解了故事背后蕴含着中国古代劳动人民的理想和价值追求。

即时投屏技术的介入,让教师得以快速地将典型作业组成一个粗糙的文本基面,以可视化的方式呈现给学生。学生分散的关注点,聚焦于典型作业,借助三次层层深入的对比,深入了解民间故事中的人物形象,如×××是怎样的,又是怎样被塑造出来,这些形象背后寄托了古代劳动人民怎样的愿望。

3.环节三:再次生成形象云图,感知价值愿景

民间故事鲜明的特点在于通过塑造鲜明的人物形象,表达古代劳动人民对于美好生活的向往。在上一环节,通过分析典型作业,学生已经感受到并大致了解部分故事的主要人物形象。那么,整本书中的主要人物形象是怎样的,又从整体上反映了古代劳动人民怎样的愿望与价值追求呢?教师以个别故事为例,让学生了解故事中人物形象与愿景追求之间的关系后,再次使用“词云”学件技术,提炼民间故事表达的愿望与价值追求,并将其输入平台,快速生成云图。学生基于此进行自主讨论。

相同的技术运用,让学生的对话与思维有了支架,无形中解决了课堂上学生无话可说、思考无支点的问题。通过讨论,学生自然而然地发现民间故事表达的愿景追求。丰富的云图信息表明古代劳动人民的价值追求是丰富多样的,涉及日常生活的方方面面,有夫妻关系、妯娌关系、兄弟关系、邻里关系、官绅与百姓关系,等等。同时,根据字号大小,学生发现,故事中人们的愿望虽然很多,但部分故事传达的愿望是一致的,如希望勤劳致富。更有意思的是,这些愿望和当前我们的追求是一致的,进一步感受民间故事的启发意义,以及中华优秀传统文化的源远流长。一个个小故事就这样被读厚、读深了,学生思维也得以淬炼。

4.环节四:巧妙嵌入微课资源,延展思维认知

不同的故事,人物形象与表达的愿望是相同的,那么同一个故事在流传过程中,人物形象与表达的愿望是否会发生变化呢?由于民间故事是口耳相传、不断丰富和加工的,因此,同一个故事在流传过程中可能会出现不同的版本。寻找不同版本中对人物塑造、中心表达的影响,让学生做出自己的价值判断,对增强学生的文学感受、文学审美能力,以及对中华优秀传统文化的认同与理解有重要的作用[3]。学生围绕教师事先提供的三篇不同版本的《牛郎织女》材料进行讨论,发现织女的形象与不同时期、不同地域的文化习俗和现实问题有关系,人们常常借用一些民间故事来创编内容、教育世人。

然而,这只是学生根据教师提供的材料进行的简单猜测。如何验证这一猜测,深化对民间故事的认知呢?教师通过网络搜索,发现20世纪80年代中国民间文艺工作者对我国各民族和各地区口头文学中流传的《牛郎织女》进行过普查,对织女的形象进行过细致梳理。于是,教师参考该普查结果,以动画的形式录制了微视频。该视频仅一分钟,借助生动形象的叙述形式,向学生讲述了不同时期、不同地域《牛郎织女》中织女形象的变迁。视频资源的引入,让学生既有结论得以验证,深化了对牛郎织女故事的认知,助力形成辩证的、用发展眼光看问题的思维方式。

三、信息技术淬炼整本书阅读思维的教学策略

整本书阅读不同于单篇阅读,其难点在于如何从小点切入,透过解码文本表面结构,让学生在具体体验与探究中建构文本基面,进而深入对话,形成对该书的整体认知,理解文体的意义表达,将书读通、读明、读薄。信息技术的巧妙运用,能够在很大程度上化解这一困局。教师在实践过程中,可以尝试从以下几个方面入手。

(一)从孤立走向系统融入,优化“思”的进阶

教师在整本书阅读教学中应用信息技术,不应是盲目的,更不是为了应用而应用,简单地实现“代替”与“增强”的功能,而是要根据教学目的,综合考虑技术特点、学科教学规律,以及信息技术融入时机等问题,系统设计,力图从整本书阅读教学的真问题出发,将信息技术与整本书阅读教学深度融合,发挥“修改”和“重新定义”的功效。

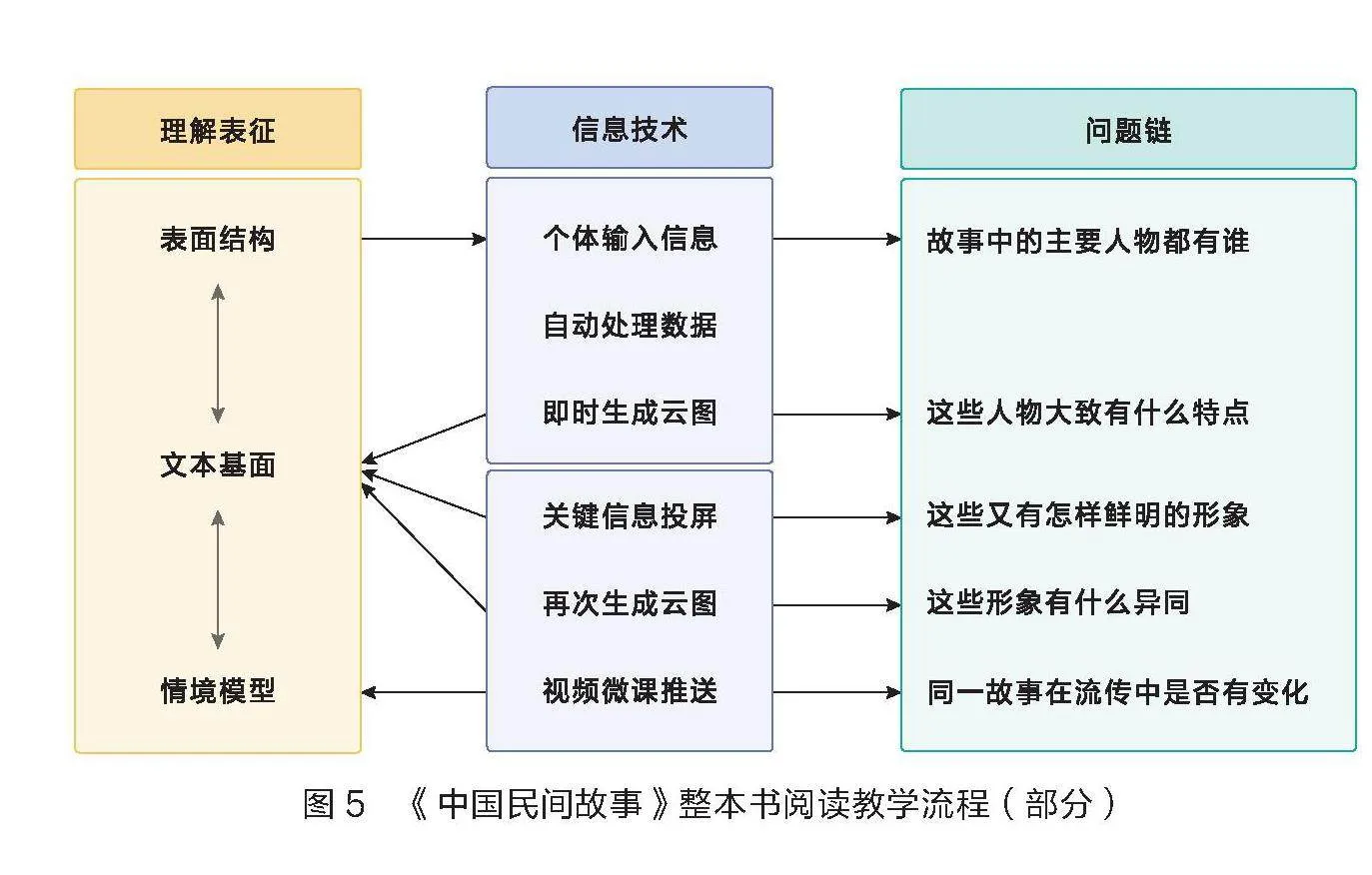

在授课过程中,教师有三处集中使用信息技术,每一次技术的应用都有效突破了学生认知建构的难点,为学生思维的打开与锤炼提供了契机。在人物基本特点理解环节,学生借助上海市“三个助手”平台的学件,输入信息后智能生成人物云图,得以围绕这一文本基面,了解中国民间故事人物的基本特点。在探究故事深层特点这一环节,教师运用关键信息投屏技术和云图生成技术,形成自主分析、深入思考的策略。在验证与反思推论这一环节,由于学生已经对民间故事人FlAymuzK5tLvzfr3XYcd+zTLqNgxdfGlBqx/9yzujEY=物形象的流变话题有了一定的认知基础,之后教师推送微课,让学生的推测得以验证,环环相扣,实现思维从低阶走向高阶(如图5)。

(二)从接受走向探究发现,构建“整”的认知

技术应用于整本书阅读教学,不是让学生被动地学习或接收某种知识,而是应该给予他们更多的参与和探究机会,在实践中形成对阅读书目的整体性认识,破解整本书阅读教学难点。杜威说过,一个孩子只是把手指伸进火焰并不算是经验,当这个行为与他遭受的疼痛联系起来时才算是经验[4]。学习不是从抽象的概念符号出发,而是基于情境任务展开的有意观察、主动操作和亲身体验。

上述案例中,教师以人物特点为切入点开发学件,让学生围绕同一个话题,共同解码、提取、重构整本书中的信息,快速生成供同伴对话、思考的文本基面,从而形成对整本书的整体性认识,而非单篇甚至几篇的认知。后续教学环节,教师再次使用这一技术。学生基于前期经验,自然而然地操作,自主地根据“点”与“字号”的大小等信息来比较、分析文本。这其实从很大程度上在无形中帮助学生建立了对话与思维的支架,实现了由扶到放的探究性学习。它不仅加深了学生对整本书的认知,更是激发了学生更为强烈的学习兴趣。

(三)从封闭走向资源链接,生成“本”的意义

民间故事是一种以日常生活为题材、以现实生活中人物为主角的,历史悠久的散文类民间口头文学[5]。它作为一种代代相传的口头文学,在语言风格、情节设置以及人物塑造上都有独特之处。教师运用现代信息技术教学时,不仅要让学生了解该文学题材的独特之处,更要内化该文学存在的核心意义,即借助民间故事内容为学生传达一种价值观、人生观以及审美观,让民间故事在传播过程可能被赋予新的意义与生命。

教学中,通过对比不同版本,学生了解到,民间故事在人们的口耳相传中不断被丰富、再创造。教师以视频形式推送资源,进一步开阔学生视野,让他们不断整合信息,验证、反思、修订已有认识。因此,阅读教学时,教师要引导学生注意,一切结论都要尊重文本及其结构,根据可靠的文献和背景资料,依靠严密的逻辑和理性推断,做到事实、逻辑与情理的一致,追求最大的“合理性”[6]。唯有如此,整本书阅读才更有意义。

注:本文系上海市教育科学研究项目“智慧教育背景下教师TPACK能力生成机制和培养路径研究”(立项编号:C2022073)的阶段性研究成果。

参考文献

[1] 祝新华.促进学习的阅读评估[M].北京:人民教育出版社, 2015:21.

[2] 叶圣陶,朱自清.如何阅读一本书:好方法比努力更重要[M].北京:开明出版社,2021:177.

[3] 吴欣歆,刘晓舟.小学整本书阅读教学指导[M].北京:教育科学出版社,2021:251-252.

[4] 约翰·杜威.民主主义与教育[M].北京:中国轻工业出版社, 2014:141.

[5] 万建中.民间文学引论[M].北京:北京大学出版社,2006:10.

[6] 余党绪.祛魅与祛蔽:批判性思维与中学语文思辨读写[M].北京:中国人民大学出版社,2023:21.

(作者系华东师范大学附属紫竹小学教师)

责任编辑:孙建辉