露营地,没有死于2023

“6月不是露营天”,炎夏一来,露营博主以瑞表示,自己和粉丝们都热得要“封帐”了。

尽管各大营地在高温下推出了各色引流活动,但不少露营人都认为,仅带帐篷主题的商业营地已经失去了吸引力。美食节、音乐节这类联动也不能算新鲜有趣。当下,露营活动至少得包含点自然美学教育,或者和其他户外运动组合,“让人觉得有收获”才行。

在动荡又复安的过去几年里,露营业经历了自己的潮起潮落,疫情间的高烧式“露营热”降温后,又随着放开而迎来“倒闭潮”:连锁营地亏损停业,中高端品牌业绩暴跌,就连风靡一时的SnowPeak(雪峰)也在各类拆解报道中被反复“鞭尸”。

除了变化的市场情绪,露营也在冲击与洗刷中逐渐呈现出一种崭新的面貌:营地的业态走向复合与多样化。装备党也开始删繁就简,回归平价露营。

《户外探险》杂志约访了6名露营从业者和爱好者,试图重新锚定露营在城市人生活中的位置和价值,并进一步理解——风暴之后,露营究竟走向了何处?

露营复燃

作为新晋露营博主,在“露营潮”尾声入局的以瑞,几乎没察觉到露营的降温。“我认识的营地的咨询量都挺大的,出去玩时经过的野地、公园,也都支着帐篷和天幕。”她说。不仅如此,从前她发布的一些露营经历,在今年被很多“后知后觉”的人发现后,收藏量不断攀升。

今年五一跑去永泰棕旅房车营地的羊一也告诉《户外探险》:“提前半个月订位,只剩最后一个营位,想续住都不行。”

企查查数据显示,过去半年,国内露营行业新增注册企业逼近3.5万家。2024年3月,“露营”在美团、大众点评的相关搜索量同比上升450%。如今在小红书上随手一搜,露营的相关笔记已经超过866万。而据艾媒咨询预测,到2025年,国内露营的核心市场规模将达到2483.2亿元。

露营这把在很多人眼里快烧熄了的小火苗,似乎已经悄悄地“复燃”了。

自从在安吉第一次体验了露营后,以瑞就知道自己喜欢这件事,“早上睡醒,鼻子里吸进带着松针味儿的脆脆凉凉的空气,四周只有树林里的鸟叫,感觉整个人都有点超脱了。当时我就想,以后还来,周末常来。”

这之前的周末,以瑞几乎都是在逛街、拍照、喝咖啡中度过的。自从开始玩露营,她觉得去咖啡馆这件事儿根本没意思,“豆子也不如自己在野外磨得香。”也愈发觉得城里的活动都是换汤不换药,“根本没我挖木勺有成就感”。

2023年中,以瑞从广告公司离职。她爱去十二营地里沉浸式挖木勺,听会做手工的老板Kengoo介绍早期北欧人在不断迁徙的生活中挖木勺的历史,以及它背后的BC文化(BushCraft,丛林技能)。

阿羽的露营事业更是在2024年迈入了一个新高度。

作为速成型露营选手,2022年刚下场没多久,阿羽就进修成了高端装备党,不仅开始带朋友出去露营,还会去露营社群约志同道合的陌生人。但加入的社群往往达不到他对露营品质的要求,“像我就觉得精致露营得有漂亮的桌椅桌布,鲜花、水果和零食,但有的领队好像完全是在敷衍凑合”,很快,阿羽就萌生了自己做领队的想法。

阿羽的主业是做证券,人脉很广,“结识的人素质也高,主要走私域”。由于带队口碑好,社群成员的增长比阿羽想象得还要快。由老带新、以一传十,阿羽的社群很快就从十几个人壮大到70多人。之后他还拓展了一些商务客户,帮很多工会做露营团建的全程策划。

找合适的扎营点,准备天幕、桌椅、灯光投影、炊具厨具、酒水零食这些装备用品,统计报名成员的拼车需求……在不降低露营品质的前提下,阿羽一个人兼顾团队的衣食住行方方面面,“确实操碎了心”。

糟心的事也很难避免。譬如有的参与者觉得自己花了钱,就当甩手掌柜,不仅在野地里挑三拣四,还在活动中破坏环境。2023年,因为上述原因,阿羽先后4次解散过满员社群,“也是因为不缺流量吧。不谦虚地说,深圳周边我确实做得数一数二,随时都能组出新的500人社群。”

城市人的野外生存

对军旅出身、具备成熟野外生存技能的陶焘来说,露营并不是难事。2007年,他就从517户外网上报名徒步露营、和陌生驴友组团,去北京海坨山谷看月亮、黑水三奥雪山看日照,在墨脱拿盐和烟头烫过身上爬的山蚂蝗,还亲历过雪崩。

但他并不看好传统露营在国内的前景:“喜欢露营的人得是游牧民族的后代吧?比如欧美人,基因里带的。我们中国人其实不太适合露营,咱们就是喜欢四平八稳的房子,去露营更多是尝个鲜。”

一直爱好户外的孟哲也说:“第一次徒步露营,感觉完全是在土里打滚儿。”孟哲跑了5年的10公里,也挑战过半马赛事,冬天滑雪、夏天玩帆船,每年都从舟山长航到深圳一次。

2017年,他在马蜂窝上看到印尼龙目岛三天两夜、登林贾尼火山的徒步活动,连攻略都没找到两篇,就兴冲冲地出发了,“踩着火山灰往上爬,脚底一直打滑,头天晚上睡帐篷就累感冒了,现在想想也是无知者无畏”。孟哲以前觉得露营只是徒步里的必备环节,“在野外,你不得有个帐篷、睡袋、防潮垫,才能睡觉吗?”疫情期间,大家说露营火了,让他一起去玩,“我心想那有啥可玩儿的?装备、食物要自己背,漱洗也不方便,遇到个蛇鼠虫蚁,突然刮个风下个雨的,大部分人都受不了”。

2018年,日漫《摇曳露营》大火,帐篷和篝火成了一种温暖、治愈的意象。2020年,韩剧《机智医生生活》五人组里,四十岁的颂和独自驱车,在野地里布置营具。煮咖啡、听雨声的周末,也让无数打工人心生向往。

很难说影视剧释放的信号有多大的助推作用,但日韩的精致露营风潮的确就刮进了国内。

“精致露营(Glamping)”,又称“搬家式露营”“野奢露营”,主打一个“既要又要”“全部都要”。它与极度压缩睡眠、餐饮需求的欧美野地露营完全相反,转向将城市的卫生、厨房、卧室系统以车为载体搬进自然空间,追求良好的漱洗条件、完美的睡眠体验、精致的饮食和娱乐方式,不仅妥当安置了进食、排泄、休息等原始需求,还能照顾到文化品位和消费潮流。

2020年,孟哲入手了一辆旅行车,随后他也想试试野奢。一试觉得挺惊讶,“原来露营还可以这样?”

想着精致露营主打一个格调,色系、搭配、牌子都得“有点儿品”,孟哲先是海淘了日本DOD的黑色系金字塔帐篷和天幕,又买了当时特别流行的木质蛋卷桌、日本Logos的充气床、北欧品牌Trangia的套锅、美国Coleman的汽灯、浙江Kinoco的实木灯架。

除了各式各样的露营道具,在他社交平台的露营照片中出镜的还有一本《存在主义咖啡馆》、一瓶爱尔兰杰克瑞恩5年过的雪莉桶,一张布朗尼乐队在2022年发行的透明红色限量10寸LP《JULIE》和装载它的黑胶唱片机。

以瑞装备的主要元素则是亮眼的黄色:黄色的JEEP牧马人,黄色的ETROL天幕,黄色的汽灯、蛋巢垫、收纳包、睡袋、咖啡壶、柴火桶,还有一个纯粹为搭配其他单品而购入的黄色索尔箱。

盘点自己2023年购入的帐篷们——从50多斤、顶部自带TPU、能带去蒙古看星星的TAKIBI塔吉比新秀,到牵牛岗、鹿鸣大地营地、迷笛音乐节都用过的polar双人帐,方方正正、搭起来既像大排档又像小卖部的韩国Backcountry320,还有CAMVIL乌龟帐、ClaumbaerM1军事风车尾帐、能搭配自产柴火炉的Pomoli新款球帐——以瑞自己也长吁一口气,“买买去去的过程真挺花钱的”。

据马蜂窝统计,近四分之三的精致露营受众都来自一线、新一线城市,其中近9成为80至00后的亲子和青年群体。艾媒咨询发布的消费行为报告显示,超7成的露营消费者会在装备上投入3000元以上,其中超30%的人群会花费超万元。

和品牌消费相伴相生的格调或许早已成为都市生活的骨血,对城市新中产而言,即便只是纯粹追求舒适,背后的隐性支撑条件仍远胜一般消费者。

发烧一次倒闭两波

2022年夏天,羊一觉得露营的人明显变多了,“溪水里的游客像下饺子一样”。于是他开始特意找稍冷门的地方,但发现越来越难找。

那个夏天,RON的公司团建也选择了去惠州的海边营地露营,“去的时候不仅有另一个公司在团建,周围还有很多小情侣。”

据艺恩营销智库监测,2022年,小红书平台关于露营的笔记较2020年增长了8.2倍,笔记互动数量增长6.7倍。营地里人挤人,露营赛道也是一样。天眼查数据显示,2015年之前,国内露营企业总量还没过千,2020年达到9358家,新注册企业破万;2021年企业总量增至21436家,新注册企业突破两万。到了2022年,新增量直接超过了3万。

这一年,孟哲从小米离职,在一个投资人的帮助下开始在北京周边做房车路线的生意。他在民宿园区里拿了一亩地做营地,自己租赁房车,再连同线路产品(包括餐饮、景区旅游、营地休闲等一系列配套服务)打包租给客人。

作为轻度假活动的顶端玩法,房车露营可以一体化地把城市生活系统直接开进乡野,甚至省略了GLAMPING重新搭建的过程。但相应地,房车对驾驶能力、财力的要求都更高。孟哲提到,当前房车在国内的主要受众还是中老年人群,但老年人往往不会把钱花给营地。“大头客群不消费,小头客群人太少。这种业态很难让营地挣到钱。”

不过,2022年的风口仍给这门不算太好的生意带来了野蛮生长的空间,“大概是因为大家被疫情憋了太久,流量是真的好”。

同年6月,孟哲找朋友做了两次线路测试,拍了些推广用的照片,就在美团直接上线了产品。没在别的平台做私域,也没怎么买推广,纯靠自然流量,孟哲一周就能接五六家散客,“还不算团客”。

圈块地就能赚钱的好光景也让露营业乱象丛生。下场的营地主有不少是对露营和户外没什么概念的前餐饮、旅游从业者,还有很多是有土地经营权的农民。

据孟哲观察,北京密云区清水河两边的二三十个露营地,绝大部分是当地村民趁着流量热度在自己的地上围出来的。“投机的人太多了”,陶焘说,“都觉得这个行业既能赚钱,投资又少。”

陶焘在2020年上半年就开始经营露营地,“刚开始玩家特别少,等资本进来后,整个市场就天翻地覆了。”那是2021到2022年期间,资本开始流向露营。

2021年11月,仅成立了一年的露营品牌“大热荒野”拿到两轮千万级的融资。2022年,在疫情下从高端旅游转向精致露营的“嗨King”营地也获得了百万级的天使轮融资。

“有资本支持的营地可以大量购置土地,基建方面也可以放开干”,陶焘说,“人员结构上也一样,像我们的运营人员大概就5到8个,而拿到资本的营地可能就有五六十人。”

虽然被资本挤走的经营者不少,不过在陶焘眼里,资本入场、竞争加剧都不算对营地生意的毁灭性打击,2023年开始大量减少的客流才是。“疫情期间特别顺,放开之后,营业额直线下滑”。大洗牌的时刻到来了。

2023年春天,公认因为吃疫情红利而暴涨的露营业迎来了一波流量低谷。重新恢复的出国游、跨省游等远途旅行迅速分走了近郊游的客流,而处在产业链下端的营地在市场需求大幅下降的情况下,生存境遇走向冰点,一众营地都没能撑到夏天。

不过,回看这波被报道过的倒闭潮,激进扩张带来的需求膨胀危机在市场的乐观情绪中被掩盖得很明显。

2022年10月,露营地经历了最后一波好光景。文旅部和携程数据显示,同年国庆期间,选择城郊游的游客占比超过60%,露营订单量同比增长超过10倍,83%的用户选择在营地过夜。因为拿地改造需要一定时间,在2022年做足准备、2023年才真正进场的人其实更多。

星谷营地创始人李海波在接受《深网》采访时给出的预估也很类似:2022年的营地相关企业有7万,2023年达到20万,而到2024年底,大约有18万家营地都要被淘汰。

露营本就有淡旺季,在北方更是如此。譬如北京的10月到来年3月基本都是淡季。经过一个没有生意的冬天,很多露营地在今年才迎来了一波真正的“倒闭潮”。据孟哲给北京房车露营自驾旅游协会(以下简称”协会”)所做的统计,单北京地区关掉的营地就至少有130家。

孟哲自己的营地也没能撑过2023年的春天,过了(22年)国庆之后,流量一下就下来了,季节也不给力,11月水管就开始上冻。转年可能就卖了一两个产品,还不如2022年一个周末的量。

“原本算着两三年的时间就能回本,没想到都撑不了那么久。”他说。

洗牌后的挑战与机遇

陶焘觉得“野蛮生长”是很多营地倒闭的直接原因。他表示,如果主理人缺乏营地经营常识,他们的营地生意将会在第二年困难重重。

首先是维修费用。除了第一年,从第二年开始,维修费占支出的比重会直线飙升。据陶焘介绍,需要动工的设施多如牛毛,以他自己的营地为例,地台、道路等基建需要大工程设备进场维护,给草坪浇水施肥、处理杂草、进行病虫害管理也都价格不菲。凉亭这些微型建筑虽然主体架构不用动,但也要修补,譬如篷布就要年年更换。

小型设施的维护则更为精细:雨季要给所有含棉布的帐篷去霉斑,床垫也要做清洁。而耗材诸如餐饮炉子更是一年一废,夹子、篦子这些烧烤用具,洗漱用品,过夜帐篷里的布草都要常常更新。

孟哲则认为,土地属性、建筑指标的不确定性才是营地主们最大的“敌人”。

在为协会研究露营业的这两年里,孟哲觉得露营最怕的并不是其他旅行休闲方式分流客户,“政策的不确定性给人带来的无力感才是最强的,土地管理就像一柄达摩克利斯之剑,悬在每个营地主的头上。”

据孟哲观察,在北京,由于搭建大型TP帐、建营地中心这样的投资很容易涉及违建。很多营地的主理人不敢持续地往营地里投钱,“甚至卫生间坏了,都没动力去修”。

孟哲认为,地方政策更宽松,经营者在厕所、地面这些公共设施上进行投入就很自然,但管控严格的城市无疑会限制营地主提供更好的服务。“没有持续投入的动力,营地就会因为没有新的东西,变成一潭死水。”

除了土地管理的问题,更多营地主在“大洗牌”后头疼的是如何打出差异化——不被特色民宿和其他公园景区抢走客流。

过去几年,许多营地主尝试规避同质化的努力都以失败告终:无论是仿造霍比特人居住地做的童话木屋,还是圈了农田果园推出的插秧、采摘等农事体验,或是在2022年底突然火爆的“围炉煮茶”。新项目总是过不了两周,就被一拥而上的效仿者推至同质化。

陶焘制造特色的心得是“专攻擅长的”。因为早期做体育赛事,2021年,在资本的挤压下,他舍弃了营地里原有的部分游乐设施,把团建、体育这些自己更擅长、成本更低的活动融入营地。

例如,他设计建造了一个小型斯巴达场地,“本来是5公里、30个项目,就缩成2.5公里、15个项目。设施高度也都降下来,推出儿童版、亲子版、家庭版。”陶焘自己评价,因为体育项目是团队本身专精的领域,“效果好,而且没法复制”。

2024年,复合业态和“露营+”的打法正式成为了露营业的新趋势。无论是自2023年始每逢春季都在杭州举办的CLE(ChinaCampingLifeExpo)中国户外露营生活展,还是许多地方政府推出的生活节等露营主题活动,户外生态的边界正被不断拓展。

露营的餐饮、装备和文化,也不断在与音乐、艺术、时尚等其他生活方式产业相融合。孟哲观察到,夏季期间,户外活动的组合模式多了起来,提供徒步、皮划艇、路亚等组合玩法的营地也正在变多。

“单指望营地挣不了钱的时候,分清最主要的目标客群很重要。”陶焘说。他平均每20天就会推出一个新活动,选择时下比较热门的主题,比如徒步、篝火节、咖啡节、饮食节等。不过,虽然擅长给营地增加热度,陶焘仍认为所谓的复合业态还是不能剥夺露营最核心的东西,“自然景致才是最稀缺的资源,是不可替代的硬条件,其他东西最多算锦上添花。”

机遇也同样存在。2023年底,国家发改委等多部门印发《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案(2023~2025年)》,其中明确提及了对露营场地建设、相关服务设施升级及土地供应策略优化的支持。

中国体育用品业联合会数据则显示,美国露营地的数量在2022年就已超过12500个。相比之下,国内露营地的覆盖率与渗透率仍大有空间。

去年发布的《广州市公园绿地开放共享区域名单》,其中也公示了超过百个可搭建帐篷、开展露营活动、支持休闲野餐的公园和景区。各地方政府陆续发布的对露营业的指导意见中,也都一致鼓励各大旅游区划出露营功能区。

“退去的只是一波潮水”

有人说,过去几年的露营热很像户外生活方式在国内的阶段性市场推广。虽然放开后,其他休闲方式对露营的分流、平台曝光量的下降使得热度变低,但国内的露营业也进入了自己的蜕变期。

作为轻度玩家的羊一,早已把露营和野餐“常态化”,但他更追求的是适度亲近自然,出行时免不了要把露营地和特色民宿进行平行比较。

而RON坦言,虽然团建后也去露营地玩了几次,但疫情放开后,自己和朋友小聚的场所又回到了酒吧和酒店。对他来说,露营更多是在另外一个环境中和人建立连接,“更看重的是跟朋友在一起的体验,露营只是一个形式”。

困难的几年过去后,仅仅想和朋友小聚,或仅仅想接触蓝天绿地的人,其实都能找到露营的替代品。有的人接触露营的场景变成了露营主题的咖啡馆;有的人则开始居家“野”,在阳台上观察绿植,把吃饭的地方换成野餐垫。

而真正留下的人则重新校准了“露营”和“户外”在自己生活里的位置,甚至开始拥抱一种全新的生活。

初期的Glamping购物狂热后,以瑞找准了自己的需求,在装备上开始删繁就简,愈发看重产品的质量和实用性。现在她甚至会自己动手拓展装备功能,譬如黄色索尔箱被她配了桌板、加了滑轨、包了保护套,变成了“桌面+收纳”的双重系统。露营灯架她也没再重买,而是用自己之前的摄影装备加上大力夹DIY了一个。

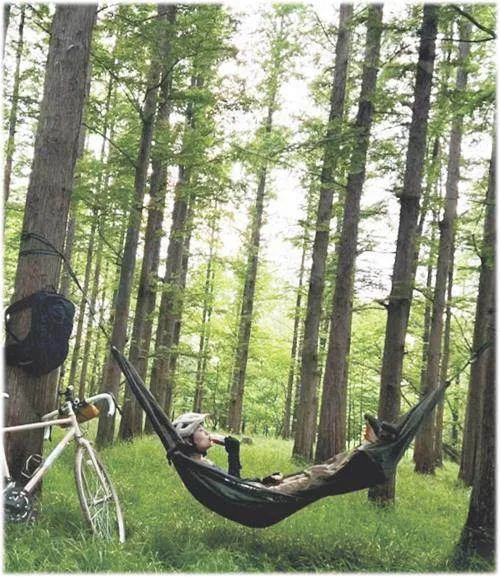

了解到BC露营之后,以瑞还喜欢上了庇护所搭建。看视频,学基本结构,然后举一反三,这些看似劳心劳力的活儿她现在做得津津有味。学成之后,只要简单背个包、捡个树杆,给树杆套上手套(防止划破天幕布),以瑞就能用天幕在树林里给自己搭个洞穴式的小窝。她最喜欢金字塔帐篷形态的庇护所,封闭性很强,“好像能感受到自己变成了一个史前人类”。

不上班的这一年,以瑞慢慢拓宽了自己探索户外的范围。第一次体验没有营地、厕所和洗浴设施的重装徒步露营,以瑞颇有些不适应,“扎个帐篷地都找不平,斜着睡了一晚上”。水和食物得自己背,要是带不够,下个山都能饿晕。上厕所就用铲子挖坑、拉野屎,还得填埋好。不能洗澡,纯靠忍,“怪不得徒步露营的衣服那么讲究,贴身的东西得长穿不臭才行。”

不过,“用脚走出来的风景就是比车轮碾出来的漂亮”,徒步露营也让以瑞体会到,想看更好的风景,就要爬更远的山。

“露营只有一次和无数次”,阿羽说。在他带的团里,有一个女孩因为睡不了帐篷,在露营第一晚连夜打车从贵州回了深圳。但真的和野外有缘的人就会被露营带往户外深处,参与感越来越强、动手能力也越来越厉害,“有一个新人,体验一次之后直接连跟30次,连续大半年,每周的活动都不落下。”

不过,在阿羽的团队里,“无痕露营”一直是最重要的准则。他给团队成员的营地教育也是从最简单的收营捡垃圾开始,“有的人喜欢耍小心眼,只捡大的垃圾,易拉罐拉环、烟头都不捡,这种人我是不会再接待的。”

说到底,退去的只是一波潮水。而当代人要真正享受露营,或许还要透过那波已逝的大浪,从露营开始,慢慢理解更多有关户外生活的理念。

比如与“亲近自然”相伴相生的具体技能,从如何打地钉、搭建帐篷,到如何在野地寻找水源,对抗不可测的天气。比如了解什么是LNT(LeaveNoTrace,无痕山林),如何尊重野生动物和原始地貌,维护户外生活基本的公共道德秩序。

露营或许会是很多人成年后自然教育再启蒙的窗口,也是都市人培养自己对户外感知的开端。正如百年前英国人霍尔德发表的《露营者手册》所说:

“露营,是一种人类生存最古老的方式。它教会了人类不少自力更生的方式,增加了人们的体力活动……唤起人们对生活的兴趣和大自然的热爱。”

接受采访时,阿羽正驱车前往新的露营地,在大雨击打车窗的嘈杂背景音里,他的声音显得很有活力,“我见过的做露营的几乎全废了,但我觉得,我对生活有诚意、对这件事儿有诚意,就没人能消耗我的热爱。”