“艺术终结论”的发展研究

摘要:艺术终结论是20世纪时常被提到的一个容易被误读的概念。艺术是否真的终结,艺术的终结是否意味着艺术品和艺术行为的消失?本文通过对黑格尔与阿瑟·丹托的艺术终结理论的研究,对这一概念进行溯源解读、发展梳理,分析这一概念的内涵和形成原因,及对当代先锋艺术及艺术理论的影响与反思,以期更深入地认识艺术发展的理论逻辑。

关键词:艺术品;艺术理论;当代艺术

近年来,在国内外的一些知名画展、艺术展览的相关新闻报道中,经常会提到一个词——“艺术终结”。其说法并不固定,或有人说“艺术终结了”,亦或是“艺术死了”,这种说法具体有什么含义?其源头是什么?又是否正确?

其实从20世纪以来,艺术终结论在不同的艺术领域当中都会存在,一些艺术理论家也对此进行过深入的讨论和研究。如德国艺术史家汉斯·贝尔廷在1984年曾发表专著《艺术史终结了吗?》;又如美国身体美学代表人物舒斯特曼,曾写过一篇文章《审美经验的终结》;以及1991年美国学者阿诺德·贝林特写了一部专著《艺术与介入》,并在其中提出一个概念——美学理论的终结,这种影响以致延伸到其他领域中,如希利斯·米勒的文学终结论等等。由于这种观念在艺术界、艺术理论界的理论性、哲学性的表述极多,导致在当今我们的大众文化中,似乎已经成为一个口头禅,“xx终结了”,而当它成为一个口头禅的时候,我们似乎已经不再去思考他背后的这个概念或命题本身的来源及其真实含义。“xx终结”基本上就等同于“什么xx消失了”、“xx死了”或“xx不会再出现了”,但这其实是对这一理论观念的一个很大的误解。

一、溯源与解读——黑格尔的“艺术终结”论

从理论角度来入手,“艺术终结”论到底是什么意思?通过梳理其脉络发展,关于“艺术终结”论,黑格尔是比较早的提出者。众所周知黑格尔在哲学界的地位跟康德不相上下,但与康德不同的是在黑格尔理论体系中,美学更多指代的是艺术哲学,所以与其说黑格尔是谈论美学不如说黑格尔是谈论艺术哲学。在其《美学》一书中,黑格尔在最后强调了艺术是绝对精神发展的一个环节,而且只是绝对精神发展的一个感性的呈现环节,艺术按照其发展逻辑最终要上升到宗教阶段,上升到哲学阶段,所以按照黑格尔所说的,艺术终将要终结,这就是黑格尔所说的艺术终结论。那么这是否意味着以后艺术就消失了、不存在了?黑格尔曾说过“艺术对于我们现代人已是过去的事了” ,在很多人看来这句话就是认为艺术已经消失了,但黑格尔之后已经过了百余年,艺术依然存在,其实这是因为黑格尔并不是说艺术将会消失。

黑格尔的“艺术终结”论概括来说包含了这么三个方面:第一点就是艺术的哲学化。他认为艺术将被理念世界所代替,它不再是一个简单的对于绝对精神的一种感性显现方式,艺术最终要走向的是一种哲学化的方式。如果按照这一逻辑就会发现黑格尔似乎是一个预言家。因为在黑格尔年代,杜尚的“小便池”还没有出现,以及杜尚之后的众多颠覆性的当代艺术也并没有出现,但是黑格尔已经基本上意识到了艺术最终变成哲学的发展归宿。事实上杜尚的“小便池”给人的思考正是在于艺术似乎已经不再呈现美,不再呈现给人带来愉悦的形式,而更多的是带给人们观念上的思考。第二点是他认为艺术的理想时代已经过去了。在黑格尔看来,艺术的黄金时代是古典时期,即从古希腊时期一直到中世纪晚期,这样的话是不是印象时代已经过去了,是不是当今时代就没有艺术了?艺术依旧有,但是这个艺术从某种程度上讲已经沦为了一个“曾在之物”。用一个不太恰当的例子,当今时代也有京剧,但是今天却不是京剧的最理想时代。京剧对于现在似乎也是一个“曾在之物”,不可否认今后还会有人继续传承京剧,投身于其中,但是它最光辉的时代已经过去。第三,黑格尔认为作为实体的艺术没有消亡。在这里必须要强调的是艺术并没有终止,但艺术作为理念的展开方式已经终结,艺术已经丧失了真实和生命。由此看来,并不是艺术没有了,而是在黑格尔的艺术哲学体系观念中,艺术这个环节已经是过去式了,其最终将上升到绝对精神那里。黑格尔曾经说过,“美是理念的感性显现”,也就是说美是“绝对精神”的感性显现。他所针对的恰恰是柏拉图以来的“理念论”、“模仿论”。

二、继承与发展——阿瑟·丹托的“艺术的终结”

美国哲学家阿瑟·丹托(Arthur C.Danto),他曾于1984年写了一本书叫《艺术的终结》。他的观点提出之后,让人们再次回想起黑格尔的艺术终结论,人们会猜想他是否是顺着黑格尔的理论继续阐释,然而,虽然结论上相似,但是阿瑟·丹托的想法和思路却与黑格尔不尽相同。从某种程度上来讲,他是一种艺术史反思的立场,结合黑格尔的“艺术终结”论引发的关于20世纪后半叶艺术发展的全新思考,是黑格尔一百多年之后,对这一命题的二次讨论。

阿瑟·丹托艺术终结论的内在逻辑及基本思路如下:

第一,在阿瑟·丹托看来,所有的艺术作品都与特定的社会历史背景相联系。这里的特定的社会历史背景可以联系到阿瑟·丹托艺术本质论中所提到的“理论氛围”与“艺术界”,即艺术品之所以成为艺术,跟它周边的“理论氛围”有十分重要的关系,是“艺术界”赋予了其相应的艺术价值,因此,如果脱离了特定的文化背景,是没有办法把握艺术品的独特性的。这一观点的背后,似乎有些针对康德的意味,因为康德关于艺术“无功利”“无厉害”“无概念”的审美判断给人一种艺术抽离了历史的感觉,似乎任何时代的人在进行审美判断的时候都会这样。康德有一种将历史本质化的感觉,他不再谈论历史的发展演变,不再谈论不同阶段的人们在审美心理上有怎样的变化和差异。而阿瑟·丹托则特别强调了艺术作品要与特定的社会历史文化背景相联系,这也就意味着艺术作品以及审美这件事并非一成不变。

第二,在阿瑟丹托看来艺术品总是处在某种传统的影响和牵制下。换句话说,艺术的创新并非平白无故的创新,而是建立在传统基础所遗留的某种可能性之上。还是以杜尚的“小便池”为例,如果将其放在文艺复兴时期,没有人会认为它是艺术。因为当时的理论氛围还没达到相应的程度,也就是说当时的艺术观念还没发展到相应的程度。杜尚的创新是在特定历史背景下的创新,是因为艺术已经发展到这个程度,因此它也孕育了一种可能性,而这种可能性被杜尚抓住,于是他打开了一个新的局面。所以在阿瑟·丹托看来,艺术作品永远是与历史发展相关的,在历史传统过程当中一件艺术品或许蕴含了另外一种新的艺术形式的可能性,而后来人即可在此基础上创作出这种新型的艺术,而当创造新型艺术的时候,或许它又孕育了更新型艺术的可能性,艺术的革新和变革就是这样形成的。看起来有先进思想的艺术家进行了一次创新,做了一次前人没有做过的事,然而这次创新或许恰恰是在前人作品中所孕育出的某种可能性。依旧是杜尚的“小便池”,其实早在杜尚之前已经有人进行过类似的思考,即关于现成物能不能作为艺术。当时也已经有不少艺术家拿现成物进行创作,但这些创作或多或少还在努力地体现一些美感,而杜尚却直接将体现美感这一目标彻底放弃,从而实现了一次新的变革。

第三,在阿瑟·丹托看来艺术发展是有一定方向的。艺术像历史发展一样是有方向的、不可重复的,朝着一定的方向进行发展,并且这种方向不可重复,因为在阿瑟·丹托看来,艺术作品与历史密切相关,因此艺术作品的发展、艺术史的发展,也一定是有方向且不可重复的。也就是说艺术的发展一定是有目标的,而既然艺术发展是有目标的,我们就可以来根据它的目标判断艺术发展的先进与落后。

在此基础之上,阿瑟·丹托提出了三种发展目标:一种是再现型,是以再现为目的。艺术的发展和目标在于强调艺术作品与现实生活的符合程度。符合程度越高,也就说明艺术发展越先进。阿瑟·丹托认为这是一种线性的艺术史发展观。而随着这种发展,到最后会发现艺术作品始终无法超越照相机再现真实的程度。所以艺术史的最终发展目标不能走向再现。第二种发展目标是表现。表现的走向是内在心理、情感。如果艺术史艺术作品的发展是以表现为最终目标,看其是否能传达艺术家内心的真实情感,那么它的发展将不再会以线性即越来越接近目标的形式存在。表现是一种非线性的发展。这样一来却又很难找到一个明确的目标,因为观众无法了解一个艺术作品在多大程度上呈现出了作家真实的内心状况。所以表现也不能成为艺术发展的最终目标。因此,他提出了第三种目标即艺术史的发展目标最终要走向自我认识。即艺术品要意识到自己是艺术界的产物,是这种理论氛围的产物,是一种理论阐释的结果。那么当今艺术的发展距离自我认识这个目标还远吗?其实以杜尚以来的当代艺术来看这个目标已经不远了。或者从某种程度上来说,已经达到了这一目标。因为自杜尚以来我们无法通过艺术品本身来界定它是否是艺术,只能通过理论阐释。这也从某种程度上说明,艺术品已经走向了自我认识。而当艺术品走向自我认识的时候,那种关于艺术的宏大的历史叙事,已不再可能。但艺术品却并未消失。艺术终结之后的艺术实践的是它的本质,不是创造而是习惯,是延续了以往的习惯而已。艺术达到他的目标之后,各种日常生活物都可以作为艺术品,艺术似乎已经没有界限。因此再进行艺术创作,这些艺术品便已经不再是新的创造,而不过是重复以往的某些观念。在亚瑟·丹托看来,想在艺术史上书写新的篇章,再有所创新已经不可能了。或许艺术家可以去进行新的艺术实践,但已经不可能创造新的艺术类型,也不可能书写新的艺术史。

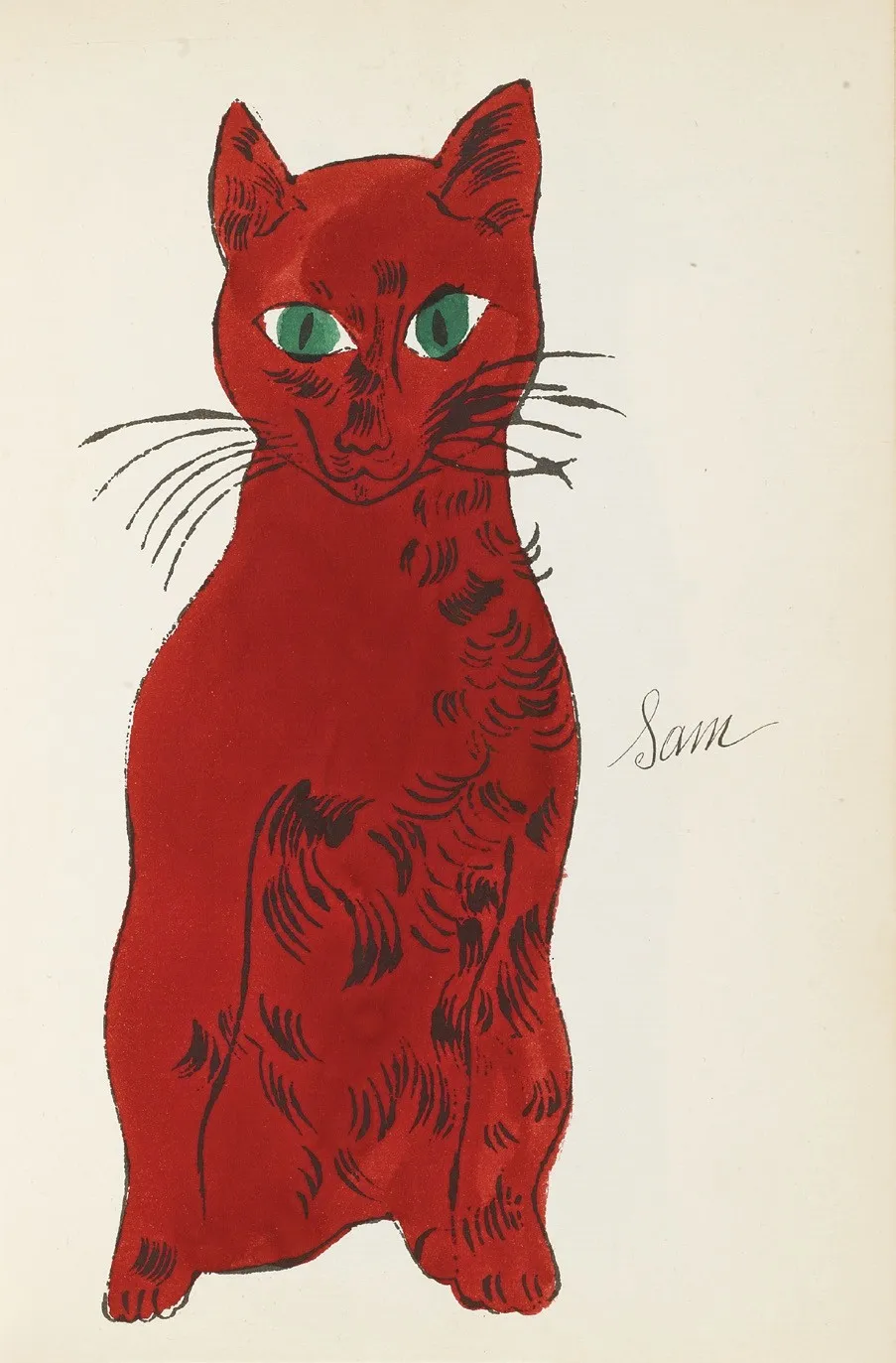

三、融合与反思——卡斯比特的艺术终结论

最近出现的关于艺术终结论的阐释是2004年美国学者卡斯比特的《艺术的终结》。他同样是针对如杜尚、安迪沃霍的艺术作品提出自己的观点。他说艺术品与日常生活作品的距离消失了。换句话说,艺术品与生活用品已经没有区别。因此他从艺术的生产、消费市场等方面再次反思了艺术的终结。他提出当今的艺术不再是传统观念上的艺术,而是“后艺术”。如果想成为艺术,你需要有两方面的准备,一方面你要有哲学的思考,另一方面是一定要了解艺术市场,要学会在市场中投机。他描述了“后艺术”与现代当代生活的几个关系。首先他提出“后艺术”的特点是与日常生活相结合。例如有人会称苹果手机是艺术品,它具有精美的设计外观,但是它同时又是一个生活用品,具有很强的实用性。它是一个功能性的存在同时又是一个审美的存在。我们以往会认为艺术品就是一个纯粹的审美性质的存在,不应该成为你的“上手之物”。而如果艺术与日常生活结合了,就会形成两种趋势,一种是去审美化;另外一种是泛审美化——日常生活审美化。而这里又会衍生出一个新的问题——日常生活审美化好不好?在卡斯比特看来,这种泛审美化会把艺术拉入到了日常生活的平庸和枯燥之中。并且“后艺术”不仅变成了日常生活,也变成了大众消费和娱乐的对象。而此时艺术品的艺术价值已不由艺术作品本身决定,而是由市场做决定,而这最终会使艺术品沦为商品。这又是一个令人深思的问题。

总之,关于艺术终结论的本质往往会涉及到两方面的问题。一是艺术边界之争,一是艺术知识的建构。例如按照黑格尔的讨论路径来说,艺术已经无法承担“绝对精神”的表达或实现这种功能,所以不得不转移到宗教哲学这样的领域。而其背后隐含的意义就是说艺术的终结其背后有其历史必然性。或许作为一个艺术作品它依然会存在,但是作为一种精神表达方式,它的价值已经没有了,因此终结了。但是按照阿瑟·丹托和卡斯比特的观点看来,艺术已经不是其为艺术本身了,艺术的终结其实是艺术阐释的终结,是从一种理论体系到另一种理论体系的话语重构。因此艺术不存在所谓的终结,艺术终结的背后就是话语的重建与改变,与其说是艺术终结了,更准确的说法是人们的观念改变了。

参考文献:

[1]丹托.艺术的终结[M].南京:江苏人民出版社,2001.

[2]卡斯比特.艺术的终结[M].北京:北京大学出版社,2009.

[3]朱光潜.西方美学史[M].北京:人民文学出版社,2020.

[4]沈语冰,张晓剑.20世纪西方艺术批评[C].石家庄:河北美术出版社,2018

[5] 柯蒂斯·卡特杨彬彬.黑格尔和丹托论艺术的终结[J].文学评论,2008,05 112-116

[6] 马建高.“后艺术”时代“艺术终结论”再思考[J].阴山学刊,2016,29(06)68-71