华州皮影造型中的文化与造型构成

摘 要:陕西华州皮影自周朝开始到20世纪90年代之间是其演出的鼎盛时期。华州皮影表演艺术文化底蕴深厚、语言元素多元、音腔苍凉悠长、影人形态婉约清朗、平面动作直观,因而深受观众喜爱,其在中国民间文化艺术领域有着独特的生命力,是世界非物质文化遗产。华州皮影造型雕刻艺术具有构成严谨、刻法繁复规范、工艺细致精妙、用色通透明丽的特点,极具文化艺术收藏价值。笔者以调研考察为基础,就华州皮影雕刻艺术的文化特征、表现理路、造型设计、人文价值等内容进行简要解析。

关键词:皮影文化;设计特征;表现理路;造型方法

中图分类号:J827 文献标识码:A 文章编号:2096-0905(2024)19-00-03

华州,西周时建郑国。秦国在此设郑县。南北朝西魏时改为华州。民国二年(1912年),改华州为华县。2015年10月经国务院批准改华县为渭南市华州区。华州区地处陕西省中部的渭河冲积平原东侧,县域北踞渭河,中部为东西向的渭河平原,南部为秦岭山河冲刷形成的南北向沟壑台塬以及东西走向的秦岭山脉。华州区域内地貌多元,历史悠久,文化艺术表现项目丰富。生根在华州的皮影表演艺术千年传承,是中国非物质文化遗产中的一朵瑰丽奇葩。

史学家顾颉刚在《中国影戏史略及现状》中写道:“中国影戏之发源地为陕西,自秦汉至隋唐皆以其盛。”而陕西的华州皮影则堪称“天下第一”[1]。华县皮影不仅是中国戏剧的源头,也是“世界皮影之父”和“世界电影之鼻祖”。“汉妃抱子窗前耍,巧剪桐叶照窗纱,文帝治国平天下,制乐传于百姓家。”自公元前200年的汉文帝时期开始,皮影戏就在汉家宫廷闪亮登场了。皮影戏艺术起源于汉代、兴盛于唐宋、明清为鼎盛时期。时至今日华州人若遇红白喜事,在华州区塬区的高塘、大明、圣山、东阳、金惠以及塬下柳枝、莲花寺、杏林、赤水、瓜坡等乡镇的村场巷道还会有皮影戏演出,皮影戏仍在华州保留着它的原始风貌,甚称“戏剧活化石”。

“隔帐陈述千古事,灯下挥舞鼓乐声。奏的悲欢离合调,演的历代奸与恶。三尺生绢作戏台,全凭十指逞诙谐。一口道尽千古事,双手对舞百万兵。一张牛皮居然喜怒哀乐,半边人脸收尽忠奸贤恶”是华州皮影戏艺术的真实写照。皮影戏,在华州旧称“影子”戏或“灯影”戏,是一种夜晚表演的民间艺术形式。漆黑的晚上用灯光照射白幕布,用兽皮做成的影人紧贴幕布,影戏通过灯光穿透影人色彩斑斓的剪影来塑造形象。继而皮影戏前声(演唱者)运用婉转的碗碗腔唱词来传情达意演绎世间百姓生活。演出时,五位艺人在白色幕布后面,一边操纵皮影人物,一边用“碗碗腔”曲调唱述台词,同时配以打击乐器和弦乐,人声琴音绵长有浓厚的乡音风貌。“四喜(魏振业)的花脸,秃子娃(潘京乐)的旦,听得叫人忘了吃饭,外乡人到这里把戏看,都想把家搬华县。”这是20世纪在陕西流传很广的民谚。

随着视听新媒体艺术表演形式的发展,华州皮影艺术的性质悄然发生了改变,戏曲演绎表演活动减少,表演艺人迭代更替后继者少,演出多数已经成为保护性表演。而皮影影人雕刻作品以造型构成严谨、刻法繁复规范、工艺细致精妙、用色通透明丽的高古民间造型特点转化成为民间艺术收藏品[2]。华州区柳枝镇梁堡村的皮影雕刻大师汪天喜从小接触皮影,从业后一直都是为华县、华阴、大荔等周边区域的皮影戏班社刻制演出用皮影。1981年开始有很多外宾寻找收藏皮影,他就是从1981年开始转行刻制收藏品皮影。随着皮影收藏市场的扩大,推动了皮影雕刻艺术的复兴和发展。我们就华州皮影的艺术价值进行简要了解。

一、皮影文化血脉纯净

华州地处中国腹地,千百年来地域稳定,较少受到西方和外族造型理念的影响,因而华州皮影造型理念血脉纯净。在漫长的农耕时代,华州皮影戏的观众和创作艺人多为华州土地上土生土长的农民,其心灵里流淌的是善良、仁爱、勤劳、隐忍、耿直等文化骨气,因而皮影形象设计传承民族、民间的人文个性。角色创设主要塑造民族英雄、民间神怪、历史名人等内容;剧本释义主要呈现励志成长、善恶有报、神话理解、移风易俗等文化主题。人物形象设计以传统国画五头身比为主,注重角色头部脸型塑造,秉承应物象形、骨法用笔、随类赋彩等传统造型要求,承载中国传统审美需求和人文情怀。角色设计中应用“拟物、创生、夸张、表意、表情和体现民间喜好”的特点。影人整体采用二分之一侧身像式,该形式便于在平面幕布上运动,便于形成客观的观众视角,能建构第三者的审视心理;华州皮影采用红、黄、黑、青、绿、白等民间五行用色,配色明快艳丽,具有鲜明意象化的民族、民间文化造型理念。

华州皮影形象设计理念具有民族、民俗艺术审美特点,很多形象设计传承历代百姓喜闻乐见的形式,反映当时生活形象实景。华州皮影形象具有独特的意象化表现语境,影人表现涉及美术语言元素丰富,应用美术表现方法多样。影人角色形象个性鲜明,造型秉承明代“瘦骨清像”之风,形态表现在似与不似之间,影人形象在写实表现的基础上具有很强的表意特征,具有独特的民间意象化艺术语言特色。

华州皮影是乡民对社会生活观念的物化映像和精神寄托。皮影戏艺术的受众有多元层次,一是宫廷皇族及达官显贵,二是地域望族和富商巨贾,三是文化层次较低的乡村农民。文化越贫瘠者越有追随文化的心理需求,恰恰是受众数量大、文化层次低的农民让皮影戏艺术有了巨大的生命力。在华州民间普通百姓只有在“生、娶、死、彰”等人生大事时才能聘请皮影团社来表演,一场演出对普通人来说具有多元影响意义。民间的一场演出是一个生命的重要盛会,一场演出是一方乡俗认同的复习化重构,一场演出是一个群体文化的升华聚会,一场演出是一个个思维的共振和创生,一场演出也是对生存群体的心理抚慰。空阔的村场,漆黑的夜色,白色的幕布,婉转苍凉的唱腔,彩色的影人在光影中演绎生活。戏台下观众向光的脸庞和眼眸,吸纳的是地域民风民俗宗教般的情景教化,关注的是戏情世界里的新奇新知,享受的是戏中理想化的生存希望,完成的是民间心理愿望的物化或虚拟化实现,从中更能延展出对理想化美好生活的期望。戏如人生历久弥新,华州皮影是中国古代文化生活的“活化石”。因而一个角色就是一个社会,一份收藏也是存储一份文化遗产。所以,华州皮影具有强烈的人文主义色彩。

二、造型匠心意境深远

华州皮影雕刻技艺传承为师徒制传承,刻制技法自汉代以来一脉相承。其有制作方法规范、流程明晰的工艺特点。华州民间艺术家刀工刻制语言娴熟,细致精美,用刀风格具有明快率真的雕刻语言风格。其雕刻技法走刀干净利落,千百年来形成了独有的雕工语言,行刀疾徐结合,长、短刀刻依存,冲錾镂空相间,刀味阳刚中蕴含柔和,顿挫中呈现力量,极具人文艺术气息,形成纯熟精湛的刀法刻制表现语言。其造型设计中应物象形、骨法用笔、随类赋彩等制作理念与中国画造型基本理论高度契合。雕刻的影人整体形象婉约清朗可人,工艺细致精妙,是古老雕刻艺术的“活化石”,是根植于中国民间生活中的血统纯净的艺术表现形式,呈现了较高的雕工价值。

华州皮影单体形象平面构成的基本理路有外形构成(外轮廓结构)、内形构成(内轮廓结构)和装饰形构成(纹样装饰)三种构成形式。在幕布与影人平面构成中作为影人的正形构成元素设计思路清晰,要求形态夸张饱满,形态端庄稳定。一般影人呈正侧面站立形态,外形收紧简练概括,呈现大形形态整体、优美的效果;内形呈动态连接点作用,是关键运动结构;装饰形的纹样有民族、民间装饰风格,图案纹样元素丰富,主要有“万字、雪花、人字、鱼鳞、梅花、牡丹”等纹样。从平面构成艺术视角来分析,其具有外形概况、内形连接、装饰丰富、图有意、意吉祥、色彩对比强烈等民间美术表现特征。

华州皮影演出台口幕布尺寸为高七尺宽一丈,台口外延有效深度视距为20米左右,有效宽度视距为15米左右。根据演出比例与尺度,场均容纳观众可达400人左右,恰恰能够涵盖六七个自然村落观众观看。根据表演尺度要求,华州皮影形态小巧,形制通高一尺盈余(32—33厘米),形态清朗秀润,视觉效果养眼舒服;影人形象细化,塑造中头部五官形态为正侧面单目,多为圆额头、尖鼻、尖下颌、抿嘴状;头部冠饰多样、图案纹样繁密精细、设色明丽;其整体设色通透明丽、色彩明度高,色相以黄、红、蓝、绿、黑等色为主,颜色相互融合统一,整体色彩效果醒目明快;影人内饰纹样及图案样式程式明晰、形态繁复精美;皮影的封钉设计合理,藏动于静,在静态人物中蕴含动画功能。综上所述华州皮影以极高的美术价值深受艺术藏家喜爱。

三、洗皮涅槃生花

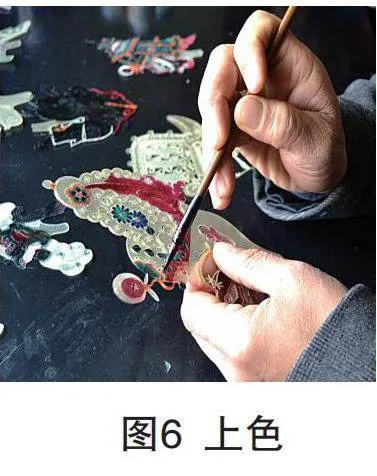

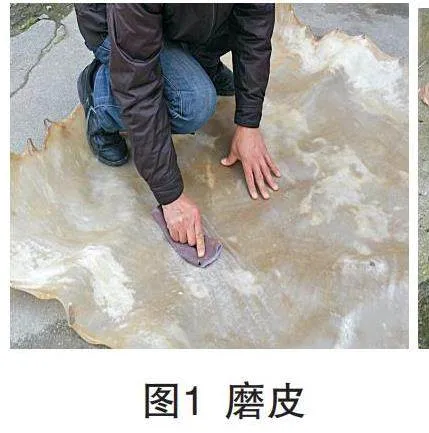

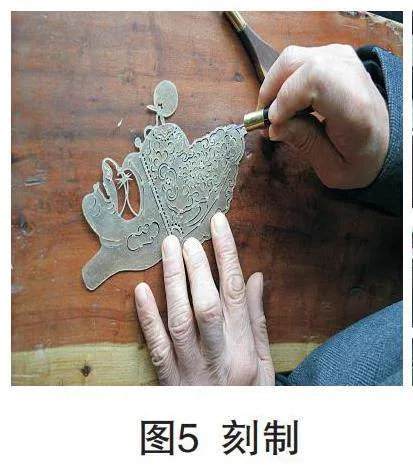

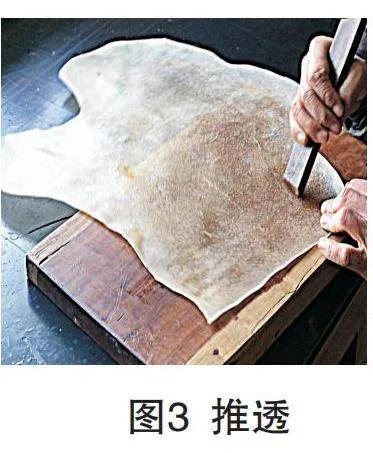

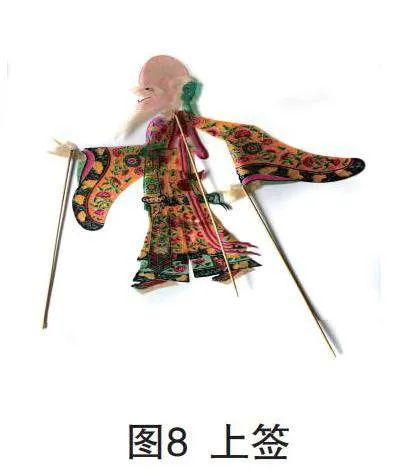

华州皮影产生要经过角色设计、基材处理、刻制上色、调整完成四个阶段。通过设计、选皮、刮皮、磨皮、洗皮、推透、过稿、刻制、上色、熨平、封钉、上签等十几道大的工序完成(见图1—8)。

皮影的角色形象设计切合民族、民间、民俗生活等传统审美理念,英雄、忠臣等正面类型人物形象设计高大,具有“纪念碑”式特色;反面人物设计形小怪异,具有意象化“丑美”特色;虚幻的神怪形象主要采用拟物、夸张、变异、添加、联通等美术变形方法创造而来,有人蛇共体、牛人同面、伴物(火、水)成形等怪诞特色。

皮影基材处理要经过选皮、刮皮、绷展、磨皮、洗皮、推透等工序完成。皮影制作选择黄牛皮为上品。刮皮就是刮去皮上的毛和其他杂质。绷展就是将刮好的牛皮通过绷钉将皮子绷展,让牛皮在阴干状态下逐步绷平。磨皮是经过反复打磨让牛皮逐步呈现透明形态。洗皮过程是用清水反复冲洗去掉牛皮上的杂质。推透是用少许菜油擦抹牛皮,用较硬的小木仗推磨牛皮使牛皮更加透明平整。牛皮经过这些处理就成为制作皮影良好的基材。

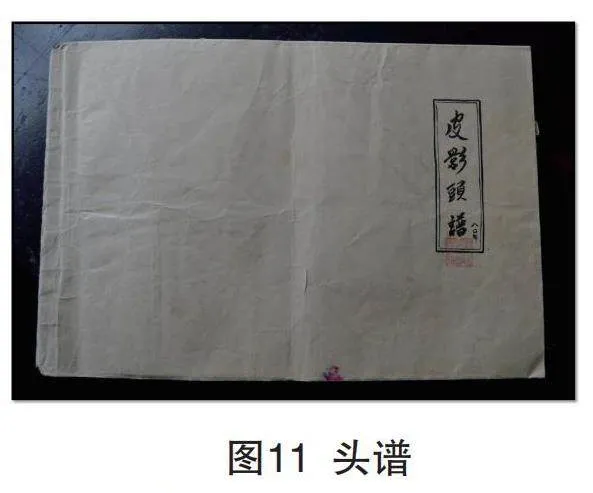

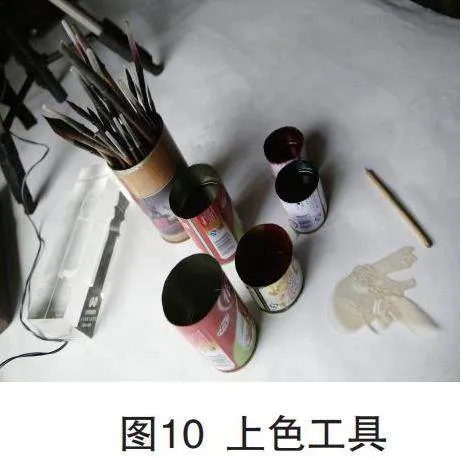

刻制上色是皮影制作过程中最关键的环节。刻制上色主要有过稿、刻制、上色几个工序。每位雕刻艺人都拥有一部历经几代艺人传承的皮影形象拓印本(如汪天喜的《皮影头谱》,见图11),印本上的形象有历史传承的艺术韵味,有很高的历史、艺术价值。艺人依据拓印本上的人物形象,把要制作的影人过稿到牛皮上。过稿就像国画白描过稿一样把拓印模版上的稿子描画在牛皮上。接下来就可以进行皮影刻制了。皮影刻制工具包括刻刀、铳錾刀等,各种刀具有四五十种之多(见图9),刻制过程用皮影雕刻的专用刻刀、錾子将描好的形象运用“推皮走刀、透凿、刻线”等方法雕刻出来;华州皮影上色用的是植物、矿物提取色结合自己熬制的牛皮胶制成的独有颜色(见图10),上色过程是对刻好的皮影依据设色传统进行双面着色的过程,上色完成后一件精美的皮影就基本诞生了。

调整完成阶段主要包括熨平、封钉和上签几个步骤。熨平是对已完成的皮影进行熨平处理;封钉是把刻好的影人部件封钉到一起形成完整的皮影;上签是为皮影四肢上装上可以挑动的竹签,便于在演出中表演各种动作。

自汉代以来,华州皮影戏从宫廷演出延伸到民间,从娱神、娱官到走进乡间地头娱人,具有强烈的人文主义精神和旺盛的艺术生命力。典雅精美的影人雕刻技艺体现了民间艺术家积极、乐观、热爱生活的审美精神,他们用这种独有的民间视觉艺术语言传递对美的理解和生活追求。今天,期望华州皮影艺术能够得到更深入的认识和理解,也期望皮影艺术这种世界非物质文化遗产能够得到更好的传承和发展。

参考文献:

[1]顾颉刚.中国影戏史略及现状[M].1975.

[2]余秋雨.戏剧审美学[M].成都:四川人民出版社,1985.