大概念统摄下的逆向单元主题教学设计

[摘 要]大概念统摄下的逆向单元主题教学,是在逆向设计理念的指导下,以大概念为核心导向来完成单元教学任务。文章以“基因的本质”为例,阐述大概念统摄下的逆向单元主题教学策略的运用,为落实学科核心素养提供新视角。

[关键词]大概念;单元主题教学;逆向设计

[中图分类号] G633.91 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2024)26-0087-04

《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课程标准》)提出了高中生物学课程的基本理念,即核心素养为宗旨、内容聚焦大概念、教学过程重实践和学业评价促发展[1]。那么,如何落实生物学学科核心素养呢?教育学者们认为,关键途径是进行以学科核心素养为核心的大单元设计,而这些大单元设计又必须围绕大概念来展开。由此可见,在新时代教育背景下,高中生物学教学必然朝着“大概念统摄下的单元设计”的方向发展。那么,如何实施大概念统摄下的单元教学,使学科内容结构化,从而更好地落实学科育人呢?本文以人教版高中生物学必修2中的“基因的本质”内容为研究对象,运用大概念统摄下的逆向单元主题教学策略,旨在为大单元教学提供一个实践案例,并为一线教学提供新的视角。

一、概念界定

(一)生物学大概念

生物学大概念是指反映生物学科本质及其特殊性的、构成生物学科框架的概念[2],它能够解释和预测较大范围内的物体、事件和现象。生物学大概念在整个生物学的知识构架中处于核心地位,具有统摄性、迁移性、可持久性、概括性等特性,能够衍生出重要概念。重要概念是大概念的具体展现和支撑,本身也具有很强的概括性,需要通过实际情境来帮助学生深刻理解其内在含义。次位概念则是从重要概念中分解出来的,是重要概念的内在结构,同时也为大概念的形成奠定基础。综合来看,次位概念反映的是每堂课的教学重难点,只需要一个课时讲授;而重要概念则需要多个课时的讲解,学生才能明白其内在含义,对连接次位概念和大概念至关重要。

(二)逆向单元主题教学

美国教育专家威金斯和麦克泰于1998年把“追求理解的教学设计”,即逆向教学设计理念,引入了教学领域。其教学流程通常为:首先确定预期的教学目标;其次设计出可以证明目标实现的有效评价证据﹔最后制订教学计划。综上所述,逆向教学设计的特点是将评估设计置于教学计划之前,整个教学设计以学习结果为导向,同时评价贯穿于整体教学过程,成为诊断和驱动教学的工具[3],进而促使学生进行有意义的学习,有效地完成知识的理解和建构。大单元教学是在核心知识基础上总结出的一种教学方法,它以整合的知识内容为学习单元。大单元教学要求教师要提升教学站位,从大处着眼,将教学核心内容进行凝练,囊括学科本质和单元特性,并融合生物学科多维度核心概念,使教学知识更为结构化和整体化。逆向单元主题教学是大单元教学与逆向教学设计的有机结合。

二、大概念统摄下的逆向单元主题教学过程

单元设计模型通常为“ADDIE”模型,包括分析、设计、开发、实施、评价[4]等环节。逆向教学设计模型为:构建单元教学主题—要素分析—制订深度学习目标—设置发展性目标评价方案—深度设计主题活动—实践与反思[5]。基于这两个模型的整合,大概念统摄下的逆向单元主题教学过程,主要实施途径包括:构建单元概念—明确单元教学主题—要素分析—设定单元教学目标—制定目标评价方案—设计主题活动—实践与反思。

(一)构建单元概念

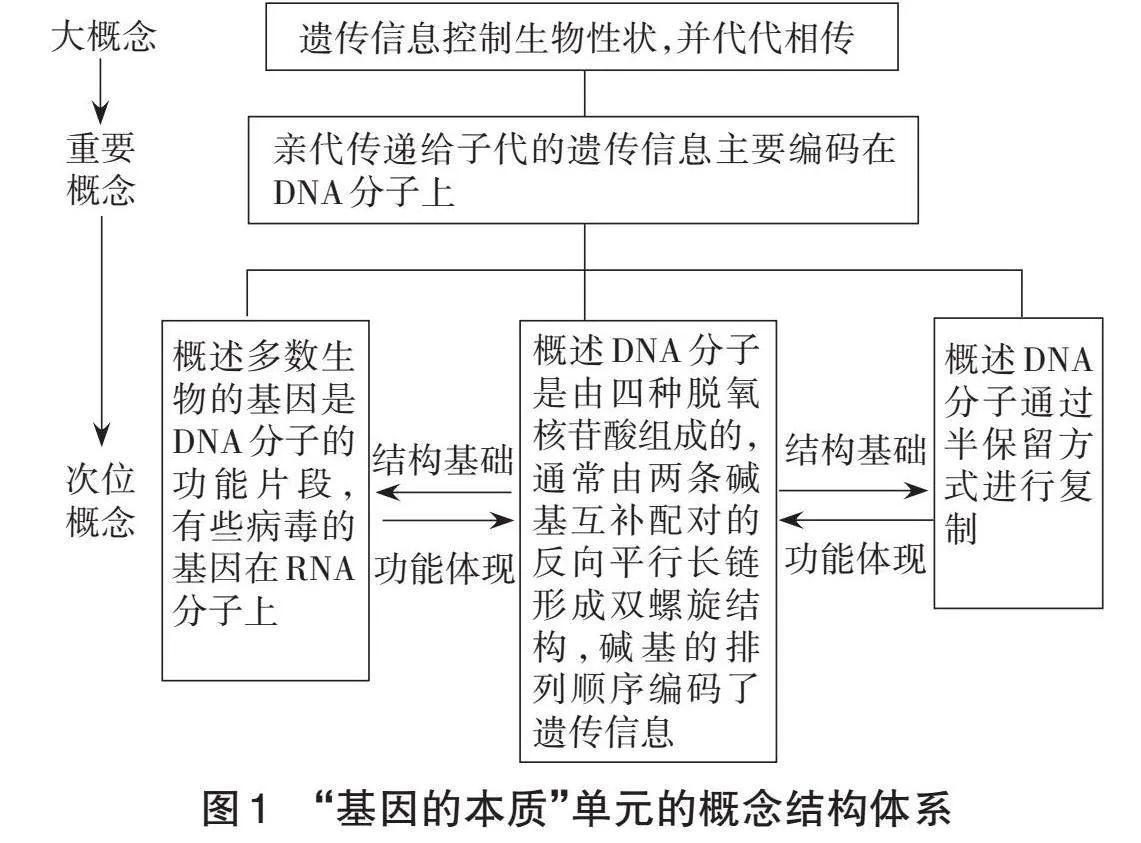

构建单元概念是逆向单元主题教学的第一步,也是指明教学方向的关键一步。以“基因的本质”为例,该内容位于人教版高中生物学必修2《遗传与进化》模块中。在《课程标准》的知识结构中,该模块包括两个大概念,即“概念3:遗传信息控制生物性状,并代代相传”和“概念4:生物的多样性和适应性是进化的结果”。通过本模块的学习,学生可了解生命的繁衍与发展,认识生物界和生物多样性,并形成生物进化的观点,从而建立正确的自然观。“基因的实质”属于“概念3:遗传信息控制生物性状,并代代相传”的内容,也是本单元教学的大概念。在其统摄下,构建本单元的概念结构体系(如图1),自上而下地从分子水平揭示遗传物质的“神秘面纱”。

(二)明确单元教学主题

单元教学主题是对单元核心内容的凝练。依照教材的编排思路,“基因的本质”这一知识模块是按照科学史的发展顺序进行编排的。首先,呈现三个经典实验,每个实验之间逻辑严密,共同证明了DNA是遗传物质。接着,介绍沃森和克里克的DNA双螺旋模型的科学故事,阐释DNA的分子结构以及DNA作为遗传物质的结构基础。然后,从结构出发,利用假说-演绎法探讨DNA的复制方法。最后,通过提供多份资料,引导学生分析基因和DNA的关系,得出结论:基因通常是带有遗传效应的DNA片段。综上所述,本单元从科学家探究遗传物质是DNA还是蛋白质等科学史入手,逐步引导学生理解基因的本质。基于以上分析,本单元的教学主题可确定为“从分子水平认识基因的本质”。

(三)要素分析

1.教材内容分析

“基因的本质”单元包括“DNA是主要的遗传物质”“DNA的结构”“DNA的复制”和“基因通常是有遗传效应的DNA片段”等四部分内容。本单元中各章节之间联系十分密切。第一章和第二章分别介绍了基因分离定律、基因自由组合定律和基因在染色体上。那么基因的本质是什么?基因的物质基础是什么?基因的作用原理是什么?本单元正是基于这样的疑问,通过再现科学史,一步步引导学生认识DNA作为遗传物质的特性、DNA的结构特点和DNA的复制过程。最后,通过分析所提供的资料,帮助学生明确基因和DNA的关系,从而完美地解答学生在学习前两单元后所产生的疑惑。这样,学生可以从基因的物质基础、分子结构、复制功能以及在遗传中的作用等方面全面认识基因。同时,本单元的内容也为后续掌握“基因的表达”“基因突变及其他变异”“生物的进化”等知识奠定基础。在认识基因的本质的基础上,学生才能深刻理解基因如何发挥作用、基因突变及其他变异的原因和意义等内容,并最终理解现代生物进化理论。因此,本单元起到了承上启下的作用。

2.学情分析

本单元的授课时间安排在高一下学期。此时,学生通过初中阶段生物学知识的学习,对DNA和基因这两个概念有了一定的了解。同时,在日常生活中,关于转基因食品、亲子鉴定、基因检测等生物词汇也随处可见,这使得学生对于DNA和基因等重要概念并不感到陌生。此外,当今社会网络技术发达,学生可以通过多渠道获取到相关信息。在初中阶段,学生已经初步接触了生物的遗传变异,了解了基因、DNA和染色体之间的联系,并知道DNA是呈螺旋形的长链分子。通过高中“分子与细胞”课程的学习,学生进一步了解到,核酸包括DNA和RNA,它们分别由四种不同的核苷酸所构成,而核苷酸又分为磷酸、五碳糖和碱基。同时,教材前面已经介绍了“假说-演绎法”这种科学方法。这些为学生学习本单元奠定了基础。尽管学生对重要概念和过程有了一定的认识,但这种认识还比较粗浅,仍停留在感性认知的层面。对于一些复杂的过程,如DNA复制的过程、基因如何发挥作用等,学生的认知可能较为模糊。由此可见,学生对基因相关知识的理解还存在局限性。在本单元的学习过程中需要解决这些问题,以深化学生对基因相关知识的理解。

(四)设定单元教学目标

单元教学目标是逆向单元主题教学设计的核心。在设计单元的教学目标时,应依据《课程标准》,从整体出发,并在大概念统摄下,进行如下设定:(1)通过探究遗传物质的本质,基于结构与功能观,说明DNA是主要的遗传物质,进而理解生命的物质性和信息性;(2)通过分析遗传物质的发现、DNA结构和DNA复制方式的科学史探究过程,了解“加法原理”“减法原理”“假说-演绎法”等科学技术手段与方法,能够阐述DNA分子结构特征和复制方式;(3)通过参与教材中的“探究·实践”“思考·讨论”等活动,完成DNA模型构建,再现DNA复制方式的证明过程,培养探究能力、动手能力和团队合作能力;(4)通过对基因本质认知发展史的分析,能够认同科学技术的进步对生物学科发展的重要性,进一步领悟进行多学科交叉融合的必要性。

(五)制定目标评价方案

单元教学目标评价置于课堂之前,这是逆向教学设计相较于传统教学设计的关键区别,这一做法能够更好地保证单元教学目标的实现,使教师的课堂教学更加具有针对性,确保单元教学目标始终贯穿整个教学过程。依据单元目标的特性及课程标准的要求,评价方案可分为定性评价与定量评价两种(如表1)。定性评价可以通过表达性任务、课堂提问、小组合作探究等多种形式进行。定量评价可以通过随堂检测、单元检测等形式进行。总的来说,单元目标评价的形式多种多样,而根据评价的结果对教学活动进行及时调整,能让单元教学目标更好地实现。

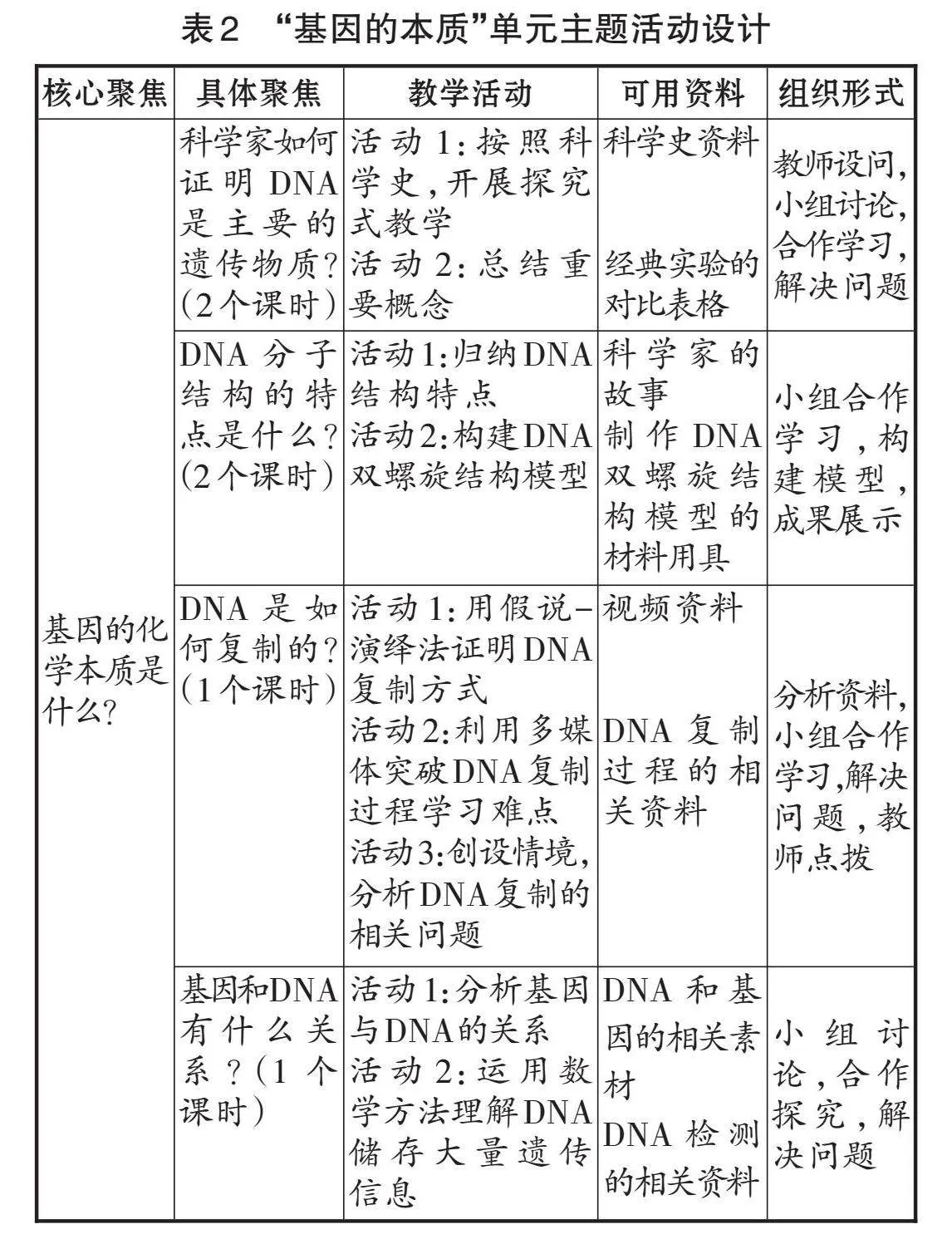

(六)设计主题活动

设计主题活动是实现逆向单元主题教学目标的关键环节。在制定了单元主题教学目标后,需要思考如何设计教学活动来落实这些目标,并指向生物学学科核心素养的培养。根据建构主义学习理论,学生的学习应基于原有的知识经验,对新知识进行有意义的建构。同时,教学活动也应符合学生的认知规律和思维特点。基于以上分析,本单元的教学围绕大概念统摄下的单元核心问题,设计一系列可操作、高效且有趣的主题活动(如表2),以辅助学生实现本单元的学习目标。教师应根据评价证据,及时掌握学生的学习状态,并有针对性地解决学生出现的问题。

(七)实践与反思

大概念统摄下的“基因的本质”逆向单元教学设计,以学生学习结果为导向,聚焦大概念,旨在促进学生进行深度学习。通过此设计,学生能够理解碎片化知识之间的内在逻辑,内化相关知识,并搭建起概念网络。在教学活动方面,设计的教学活动应以学生为中心,服务于教学目标,通过丰富的活动,激发学生的学习兴趣,运用情境任务驱动学生学习,让学生学会知识的应用与转化,完成概念构建,进而发展个人的学科核心素养。在教学评价方面,注重证据多样化,更加重视学生能力的全面发展。

在教学实践中,采用该教学模式可以让学生对本单元的重要概念形成清晰的认识,并能阐述DNA作为遗传物质所展现的特征。然而,部分学生在运用数学方法来描述生命活动规律方面尚存不足。对此,教师在教学活动中可增设构建DNA复制模型的环节,以此加深学生对该知识点的理解,并加强该内容的练习,进而突破难点。

三、讨论与展望

大概念统摄下的逆向单元主题教学,是一种在大概念引领下,将单元教学目标和评价方案前置,使其贯穿整个教学过程,确保每个教学环节都服务教学目标的教学模式。基于大概念进行分析和解决问题,可以加深学生对大概念的理解,使其建立起大概念和单元重要概念之间的联系,从而实现生物知识的结构化。与传统教学相比,逆向单元主题教学可以进一步调动学生的学习积极性,使学生的学习目标更明确,提高学生的课堂参与度、分析解决问题的能力以及学科核心素养。这种新模式更符合未来教学的发展需求。同时,大概念统摄下的逆向单元主题教学是一个动态变化的过程。在具体实践中,教师要不断收集所出现的问题和学生的反馈,及时对教学设计进行调整,使其始终处于优化状态,以保障学生学习的高效性。这一过程对教师提出了更高的能力要求,需要教师投入更多的时间和精力。因此,笔者希望有更多的学者能够进行深入探究,为大概念统摄下的逆向单元主题教学提供丰富的案例,共同促进基础生物学教学的发展。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中生物学课程标准:2017年版2020年修订[M].北京:人民教育出版社,2020.

[2] 余文森.论学科核心素养形成的机制[J].课程·教材·教法,2018(1):4-11.

[3] 叶海龙.逆向教学设计简论[J].当代教育科学,2011(4):23-26.

[4] 钟启泉.学会单元设计[J].新教育,2017(14):1.

[5] 杜变变,李胤宁,杜娟娟.基于深度学习的逆向单元主题教学设计[J].中学生物教学,2022(31):35-39.

(责任编辑 罗 艳)