我国青贮玉米研究进展及发展对策

摘要:青贮玉米是青贮饲料的重要组成部分,发展青贮玉米是促进我国畜牧业高质量发展的重要举措。大量的青贮玉米研究已取得了一系列的重要进展,结合前人最新研究进展和工作实际,对我国青贮玉米育种、品种适应性、栽培技术、病虫害防治、机械化水平和青贮技术等方面进行了概述,并对我国青贮玉米发展面临的主要问题进行了分析,提出了相应的发展对策,即加强科技创新,搭建现代青贮玉米规模化育种体系平台;扩大生产规模,提高青贮玉米全程机械化配套效率;加强政策扶持力度,加大资金投入和科技人才培养;促进产学研结合,积极搭建青贮玉米标准化生产技术推广体系。旨在为我国青贮玉米产业高质量发展提供一定的参考。

关键词:青贮玉米;育种现状;病虫害研究;发展对策

中图分类号:S513;S548 文献标志码:A 文章编号:2097-2172(2024)09-0796-08

doi:10.3969/j.issn.2097-2172.2024.09.003

Research Advance of Silage Maize and Development Policy in China

YANG Keze 1, 2, 3, WANG Limei 4, WANG Liangfang 1, 2, 3, WU Zhitao 1, 2, 3, LI Wenxue 1, 2, 3, CHANG Hao 1, 2, 3,

XU Zhipeng 1, 2, 3, YANG Xiaolong 1, 2, 3, LIU Qiang 1, 2, 3, NIU Xiaoxia 5

(1. Gansu Academy of Agri-engineering Technology, Lanzhou Gansu 730030, China; 2. Wuwei Tech-innovation Certre for Green Prevention and Control of Corn Diseases and Pests, Wuwei Gansu 733000, China; 3. Gansu Engi-research Centre for Green

Control of Corn Diseases and Pests, Lanzhou Gansu 730030, China; 4. Agricultural Technology Extension Centre of

Liangzhou District, Wuwei Gansu 733000, China; 5. Institute of Industrial Crops and Malting Barley,

Gansu Academy of Agricultural Sciences, Lanzhou Gansu 730070, China)

Abstract: Corn silage is an important part of China's silage feed. Developing corn silage is an important measure to promote the high-quality development of animal husbandry in China. A series of important progress has been made in the study of silage maize. The breeding, variety adaptability, cultivation technology, disease and pest control, mechanization level and ensiling technology of China's silage maize were summarized, the main problems facing the development of China's silage maize were analyzed, and the corresponding development countermeasures were put forward combining the latest research progress and practical work of predecessors in this paper, i.e., the first is to strengthen scientific and technological innovation and build a modern large-scale breeding system platform for silage maize, the second is to expand the scale of production, improve the efficiency of whole-process mechanization supporting silage corn and strengthen policy support, the third is to increase capital investment and scientific and technological personnel training to promote the combination of production, education and research, and the fourth is to actively build a standardized production technology promotion system of silage corn. All these provide some reference for the high-quality development of silage maize industry in China.

Key words: Silage maize; Breeding status; Pest research; Development policy

玉米是我国第一大粮食作物,作为粮、经、饲兼用作物,对整个国民经济发展有着巨大的影响[1 ]。2023年中央一号文件明确提出要发展青贮饲料,青贮玉米是青贮饲料的重要有机组成部分,发展青贮玉米产业是促进我国现代畜牧业高质量发展的重要手段,是响应国家规划和乡村振兴发展需求的具体行动。我国在启动“粮改饲试点”计划以来,青贮玉米推广种植速度加快,市场前景十分广阔,青贮玉米种植面积2014年为41.67万hm2,2019年达到100.00万hm2,2022年达281.33万hm2,约占玉米种植面积的6.5%。我国青贮玉米品种在产量和品质上已达到或接近发达国家水平[2 ],且春播青贮玉米的产量略高于发达国家,但在种植面积上我国与其他发达国家存在较大差距[3 ]。

目前,我国青贮玉米分为青贮专用、粮饲通用和饲草型三种,需要综合考虑果穗、籽粒及秸秆的产量和品质[4 - 5 ]。国家级玉米品种审定标准(2021年修订)规定:收获时参试青贮玉米品种生物产量(干重)比青贮玉米对照品种平均增产≥3.0%,每年区域试验增产试验点率≥50%;参试青贮玉米品种生育期应与对照品种相当或不晚于对照;参试青贮玉米品种整株粗蛋白含量≥7.0%,中性洗涤纤维含量≤40%,淀粉含量≥30%[6 ]。目前,青贮玉米的研究取得了一系列的重要进展,结合前人最新研究进展和甘肃省农业工程技术研究院玉米研究创新团队的工作实际,从我国青贮玉米育种、品种适应性、栽培技术、病虫害防控、机械化水平和青贮技术等方面进行综述和展望,为我国青贮玉米产业高质量发展提供一定的参考。

1 青贮玉米育种和品种适应性研究现状

1.1 青贮玉米育种现状

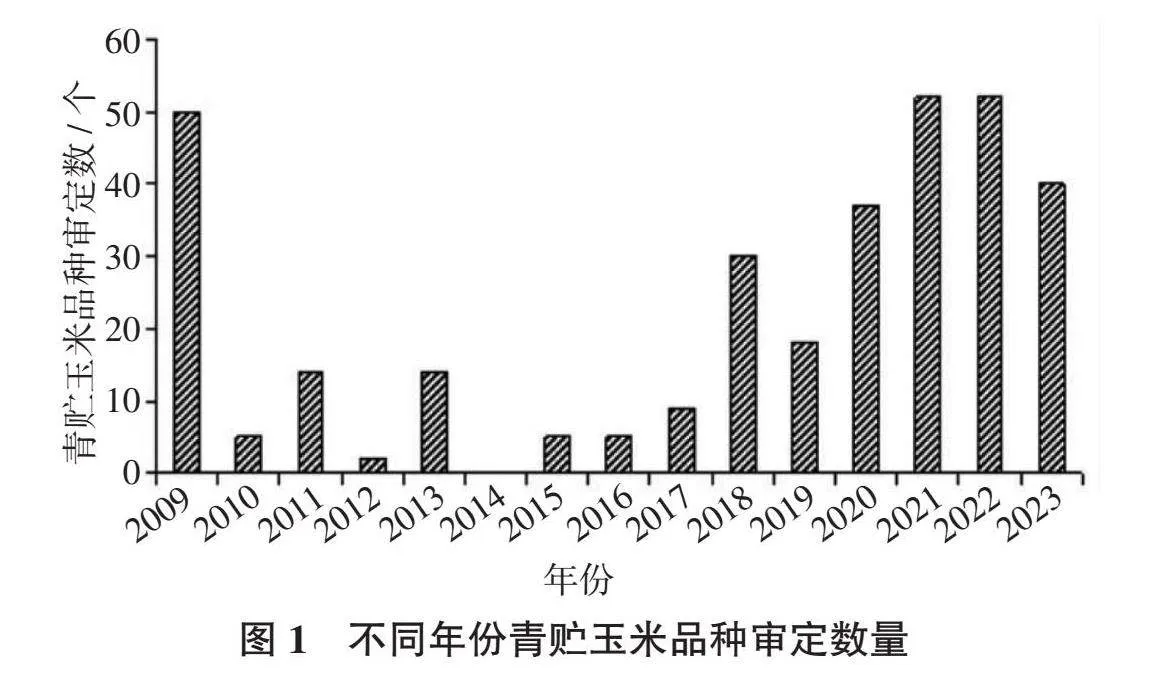

我国青贮玉米育种起步于1985年,首次审定的青贮玉米品种是京多1号[5 ],其后青贮玉米品种辽原1号和科青1号等先后育成[7 ]。1986 — 1990年将青贮玉米育种列入了国家科技攻关计划。由图1可知,2009年我国青贮玉米品种审定数创第1次新高,全年共审定登记青贮玉米品种50个,随后审定登记品种数量下降,除2014年没有审定登记外,2010 — 2017年每年审定青贮玉米品种2~14个,共计48个。2018年开始有所上升,全年共登记青贮玉米品种30个,较2017年增加了233.3%。2019 — 2023年,青贮玉米品种每年审定登记数量介于23~52个,比较平稳,平均每年登记数量达39.8个。2022年与2021年相当,创历史新高,全年共审定登记青贮玉米品种52个。由于青贮玉米品种的地域性和分散性等特点,这些品种远远不能满足我国畜牧业发展的需求,因此,进行青贮玉米优质新品种的选育迫在眉睫。

目前,在我国青贮玉米绝大多数不能达到禽畜所需蛋白质含量水平,需要添加一些豆类物质来增加饲料中的蛋白质含量,因此,我国迫切需要发展高蛋白青贮玉米品种的选育[1 ]。2022年,中国科学院首次从野生玉米中发现可以提高玉米蛋白质含量的基因THP9,这为我国高蛋白玉米育种提供了一个新的方向[8 ]。今后,我国青贮玉米育种将以专用型青贮玉米和粮饲通用型青贮玉米为主,并且生物产量和高蛋白品质将是青贮玉米遗传改良的两大目标。我国青贮玉米种质资源相对比较缺乏,要积极引进优异种质,并利用现代生物技术开展青贮玉米品种选育、有益基因克隆和杂种优势预测等[9 - 10 ]。

1.2 我国青贮玉米品种适应性研究现状

青贮玉米品种间生物产量、营养成分、农艺性状差异较大,地域性强,跨地区种植普遍,适应性广的种植品种比较缺乏,需要利用综合评价方法筛选适合当地种植的优良品种。张娟娟等[11 ]研究表明,可将兴贮88、宁单31号作为甘肃省庄浪县旱作区青贮或粮饲兼用玉米品种示范种植。在临夏县川塬灌区覆膜栽培条件下,品种佳玉1017和铁研53适宜在临夏地区推广种植,铁研53和屯玉168均适合在甘肃临夏州高寒旱作区推广种植[12 - 13 ]。甘玉23号和陇单4号在天水市干旱区全膜覆盖栽培条件下高产稳产,综合性状好,可作为当地饲料玉米主栽品种推广种植[14 ]。适宜在甘肃中部旱作区种植的青贮玉米品种有金凯 3 号、丰贮 1号和豫单1851[15 ];适宜在甘肃省环县中南部种植的青贮玉米品种为东单13、科玉188及濮单6号[16 ];适宜在武威市干旱半干旱区进行示范推广的品种有兴盛青贮 188、金岭 67、大京九 23、武农科 1号和文玉3号,在凉州区产量表现较好的青贮玉米品种还有五谷738、武科青贮 107和金穗 1915等[17 - 18 ]。北农青贮3651、雅玉988和北农青贮368在河西走廊地区生长表现良好,北农青贮208和大京九26适宜在酒泉地区种植[19 - 21 ]。

D1-2、德美亚1号和20H-101适合在冀西北农牧交错地区推广种植[22 ]。晋单73号、京九青贮16、科大101、豫青贮23、勤玉58、青青300、屯玉168、中玉335这8个青贮玉米品种在青海地区性状综合表现较好[23 ]。京科青贮932、青贮玉米5102、迪卡625、迪卡667都具有较强的抗病虫能力,适宜在云南迪庆高寒地区种植[24 ]。江世高 等[25 ]筛选出了适宜湘中丘陵区推广种植的青贮玉米品种利单638和利单58。京科青贮932和伟科106可作为全株青贮玉米品种在河南地区推广种植,最适宜在晋中盆地种植的青贮玉米品种有新科910、雅玉7949和雅玉04889,适宜在三峡库区推广种植的青贮玉米品种有渝青玉 3 号、青贮玉米 318和大爱 111,适宜在青岛地区推广种植的青贮玉米品种为鲁单 256、 青农12、登海605,适宜宁夏六盘山区种植的优质高产青贮玉米品种为银玉238[26 - 30 ]。从鲜草产量来看,在贵州省关岭自治县海拔1 160 m左右的地区,适宜推广种植的青贮玉米品种有牧玉905、金玉 908和曲辰 9号[31 ]。结合青贮品质考虑,在雅安及其相近生态区最适宜的青贮玉米品种为雅玉青贮 988,在合川、怀化及类似生态区适宜种植的青贮玉米品种为渝青 506[32 ]。我国青贮玉米种植横跨不同生态区,低地、平原、高原山区和丘陵等不同地理条件下,其光热和水分条件不同,适合种植的青贮玉米品种也不一样,今后,对不同生态区和不同耕地类型适宜种植的新品种进行适应性筛选和综合评价至关重要。通过不同种植区的适应性研究为我国青贮玉米产业的发展提供了可靠的理论依据。

2 我国青贮玉米栽培技术研究概况

我国青贮玉米栽培技术方面的研究相对较多,主要集中在品种选择、栽培模式、种植密度、施肥以及播种期等方面。播种前的品种选择是青贮玉米丰产的关键,栽培技术提升是高产的基础,应根据本地气象条件和青贮需求选择匹配生育期、抗病虫、抗倒伏、生物产量高和持绿性好的国审品种。合理选择播期、种植模式和密度等因素也是影响青贮玉米高产的重要因素。在青贮玉米生产过程中播种过早或过晚都会影响青贮玉米产量和质量。青贮玉米营养品质指标随播期推迟表现出不同的变化趋势,生育期日照时数和降水量是青贮玉米产量形成的关键。研究表明,青贮玉米适当早播可以获得较高的产量和较好的秸秆营养品质[33 - 35 ]。选用耐密品种是提高青贮玉米生物产量的途径之一,合理密植才能获得高生物产量和品质。在生育前期,密度会影响青贮玉米的株高,密度越大,株高越高[36 ]。密度对单株重、鲜物质产量、干物质产量、茎干重、叶干重和果穗干重具有极显著影响[30, 36 - 37 ]。施肥是提高青贮玉米生物产量的重要措施之一,我国青贮玉米种植长期存在肥料施用量高、种植密度低、生物产量低和人工成本高等问题。施肥量、何时施肥和施肥方法等与青贮玉米的产量和品质有着密切的关系[38 ]。不同种植模式对青贮玉米产量和品质有着显著的影 响[39 - 41 ]。大量研究表明,覆膜种植能够明显提高饲用玉米产量,经济效益优于不覆膜种植[42 - 44 ]。适期收获是青贮玉米种植十分关键的环节,过早或过晚都会影响饲草产量和品质,对青贮玉米高产栽培至关重要。收获期推迟会导致青贮玉米干物质含量、淀粉含量、酸性洗涤纤维和中性洗涤纤维含量显著增加,粗蛋白含量降低[45 ]。

3 我国青贮玉米病虫害研究现状

我国青贮玉米在病虫害防治方面研究和关注相对较少。然而,随着农业种植结构的调整,青贮玉米也易发生多种病虫害,严重影响饲草的产量和品质,而用药不当或错误的用药方式导致青贮玉米产量和品质下降,大量化学农药的使用严重污染生态环境。因此,对青贮玉米病虫害的发生和绿色防控方面的研究至关重要。在我国青贮玉米上发生的主要虫害有玉米螟、蚜虫、黏虫、地老虎、叶螨、蓟马、双斑萤叶甲、草地贪夜蛾和棉铃虫等,主要病害有苗期根腐病、叶枯病、叶斑病(细菌和真菌)、瘤黑粉病、锈病、玉米茎腐病和玉米穗腐病等。王丽学等[45 ]、徐灿等[46 ]、祁鹤兴等[47 - 49 ]研究表明青贮玉米链格孢叶枯病是由多种链格孢属真菌共同侵染造成的,还明确了青海省不同地区青贮玉米蠕形菌种类及其致病性,并在青海省东部农业区青贮玉米茎基部、叶部和苞叶上分离到拟轮枝镰刀菌(Fusarium verticillioides)、层出镰刀菌(F. proliferatum)、木贼镰刀菌(F. equiseti)、亚黏团串珠镰刀菌(F. subglutinans)和燕麦镰刀菌(F. avenaceum)。常建萍等[50 ]在青海省青贮玉米叶部分离到亚隔孢壳叶斑病菌(Didymella glomerata),并表明该病原菌与青贮玉米叶斑病菌交链格孢(Alternaria alternata)、玉米生平脐蠕孢(Bipolaris zeicola)和麦根腐平脐蠕孢(B.sorokiniana)混合接种致病性明显增强;鉴定了引起青海省民和县玉米叶斑病的病原菌分别隶属于2属6种,主要为链格孢属真菌,分别为交链格孢、A. burnsii和细级链格孢等。陈应娥等[51 ]研究表明,引起甘肃古浪县青贮玉米根腐病的病原为茄病镰刀菌(F. solani),对其抑菌效果较好的药剂有8%恶霉灵水剂、80%多菌灵可湿性粉剂和75%百菌清可湿性粉剂。

关于青贮玉米病虫害防治方面的研究主要集中在生物防治方面。有研究表明,荧光假单胞菌剂可在一定程度上抑制青贮玉米褐斑病、瘤黑粉病、玉米螟等病虫害的发生,提高玉米产量[52 ]。丁子·香芹酚、真菌360、黄芩颗粒和哈茨木霉菌对青贮玉米小斑病有一定的防治效果,其中黄芩颗粒增产效果最稳定[53 - 54 ]。哈茨木霉菌对青贮玉米小斑病有较好的防治效果,且药后14 d的防效大多低于药后7 d的防效,不同玉米品种对小斑病的抗性有较大的差异[55 - 56 ]。

4 我国青贮玉米机械化水平

近年来,随着“粮改饲”农业政策的推动,全国青贮玉米播种面积不断扩大 ,因而对青贮玉米机械化作业的需求量也愈来愈大。机械化加工可以改善青贮特性,减少青贮过程中的干物质损失,并降低由玉米籽粒破碎和玉米秸秆剪切而造成的淀粉和纤维流失。利用机械加工的玉米青贮饲料喂养奶牛,牛奶产量提高0.2~2.0 kg/d,且牛奶蛋白质含量会持续提高[57 ]。目前国内青贮机主要分为两 类:一类是针对大型农场的自走式收获机[58 - 59 ],另一类是针对中小型农场的悬挂式和牵引式收获机。国内自走式收获机代表机型有美迪 9QZ 系列、中机美诺9800、新疆牧神 4QSZ 系列等,国内悬挂式代表机型有牧神 4QX 系列、9QSD 系列、新乡豫东轻工 4QX-2300 等[60 ]。当前河南地区开始全面应用和推广机械化技术发展青贮玉米,主要使用的机械设备有玉米联合收获机、中耕机、 2BM-2A 型免耕播种机、豪丰2BMF-12/6Y 免耕播种机、中联重科 FS80青贮机和4QZ-18A 青贮机等等,不但实现了青贮玉米的机械化生产,而且还获得了较好的生产效益[61 ]。甘肃省青贮玉米收获机械主要有青贮收获打捆包膜作业机、青贮收获联合作业机、整杆割杆机、粉碎揉丝机和打捆包膜机等,全省主要分为平整大地块、中小地块和山地梯田小地块等机械化收获作业技术模式[62 ]。目前玉米收获打捆一体机是较为先进的一种青饲料收获机具,具有成本低、效益高和饲草质量好等特点[63 ]。国外农业机械智能化技术较为成熟,信息管理等一系列先进技术已在大中型青贮机中得到广泛应用,极大提高了机械的作业效率和稳定性。随着智慧农业的发展,我国在电气自动化控制技术领域已有重大突破,在农机中的应用也较为广泛,因此,加快自动化和智能化程度较高的青贮收获机械的研制及其应用已成为当下研发目标之一[64 - 65 ]。

5 我国玉米青贮技术研究概况

随着畜牧业的大力发展,我国玉米青贮技术不断提高和完善。目前有秸秆青贮、果穗青贮、高湿玉米青贮、籽粒复水青贮、全株玉米青贮以及青贮玉米与不同豆科牧草混贮等不同模式。青贮能提升玉米秸秆的营养价值,经青贮后玉米秸秆的干物质有效降解率和粗蛋白有效降解率均有所提升[66 ]。籽粒复水青贮发酵使蛋白质被水解破坏,从而增加了淀粉利用率[67 ]。以籽粒为主的果穗青贮、高湿玉米节省了收获籽粒的烘干成本并提升了玉米淀粉消化率,拓宽了发酵玉米使用场景,也逐渐受到国内学者重视[68 - 69 ]。全株玉米青贮是我国研究和应用最广泛的青贮模式,收获时干物质应严格控制在40%以内,留茬高度需在15 cm 以上,理论切割长度为17~26 mm,辊速差为40%~50%,并配备1~3 mm辊隙以充分破碎玉米籽粒[67 ]。近年来,通过在玉米青贮过程中加入豆科高蛋白牧草,利用其成分互补性实现青贮饲料营养品质的均衡与提升[70 - 71 ]。当青贮玉米和红三叶质量比为3∶7 时,青贮效果最好;沙打旺与青贮玉米和饲用高粱混合物以质量比为3∶1时混贮效果理想[72 - 73 ]。全株玉米与紫花苜蓿以质量比为4∶6 青贮时,有效提高了乳酸含量,显著降低了青贮饲料氨态氮/总氮值,茎叶结构良好,饲草品质较好[74 ]。青贮饲料的发酵是一个多种微生物参与的复杂过程。在无氧条件下,厌氧乳酸菌会大量繁殖,使得pH维持在弱酸性,从而避免了青贮饲料的变质问题。同型和异型乳酸菌作为青贮玉米发酵剂均能改善青贮品质,但同型乳酸菌改善效果显著优于异型乳酸菌[75 ]。副干酪乳杆菌F2-6和布氏乳杆菌能够显著降低中性洗涤纤维含量,适合作为内蒙古东部玉米青贮发酵的乳酸菌接种剂[76 - 77 ]。在玉米青贮过程中,未经晾晒处理进行青贮60 d的玉米,综合品质较高,添加0.3%的纤维素酶能够提高青贮品质,降低腐烂率,添加淀粉酶可显著提高乳酸菌含量及乙酸和丙酸浓度[78 - 79 ]。

6 存在的主要问题

我国青贮玉米产业要解决的关键技术问题主要包括优质高产品种选育、栽培措施、不同生态区域品种筛选、田间管理、病虫害预防与控制以及青贮和全程机械化技术等。青贮玉米实现高产首先要选择适宜的优质品种,其次要协调好各关键生长因子间的关系和作用,还要得到科技创新技术的支持,减少成本,提高经济效益。全产业链发展过程中每个环节都影响该产业的高质量发展。

6.1 高产优质品种少, 栽培措施有待完善

适宜的品种是获得高产的基础和前提。我国青贮玉米发展面临的主要技术难点在优质品种选育方面。我国青贮玉米育种方面,缺乏专业的育种机构和技术人员,育种方法比较落后,高产优质新品种比较缺乏。除品种外光照、温度、养分、水分也是影响作物生长和产量的关键因子。解决播期与产量、不同地区光照和水分条件下适宜的种植密度、因地制宜地实现高产的种植密度、不同生育期的青贮玉米对养分需求的差异等青贮玉米产业发展的技术问题。

6.2 病虫害防控研究少, 基础差

病虫害的发生严重影响我国青贮玉米的产量和品质,尤其是地下害虫会造成缺苗断垄,暴食性草地贪夜蛾会大量取食玉米叶片,种子带菌会造成死苗和弱苗,叶斑病的发生会降低青贮玉米的持绿性,穗腐病和茎腐病会产生大量毒素,对家畜和人类健康造成严重威胁。然而,针对我国青贮玉米病虫害方面的研究较少,防控技术体系建设滞后,农户和企业防控意识淡薄,从而造成极大的经济损失。

6.3 机械化程度低

在机械化技术方面,部分地区机械化程度低、适宜机具装备少、产业规模小,这都制约了我国青贮玉米机械化发展水平,也是当前青贮玉米产业发展面临的主要问题。农田集约化程度低、单块种植规模小、机耕道路窄、多样化种植制度和不同栽培措施等问题严重阻碍了大型青贮收获机的研发与应用,导致青贮玉米全程机械化的操作和技术推广在我国比较滞后,旱作区机械化水平发展尤其缓慢,联合青贮收获和残膜机械化回收利用水平较低,目前市场也缺乏体积小、价格便宜、可靠性高的青贮机械。

6.4 青贮技术有待提高

成批的青贮玉米在收获后如何高效贮存也成为一个难题。在发酵过程中如何减少好氧细菌和霉菌繁殖、增加益生菌从而提高品质和营养价值,在青贮结束后如何延长饲料保存时间也成为近年来的研究重点,也是青贮玉米全产业链提质增效关键技术集成中的难点。以上这些问题都不同程度制约着我国青贮玉米产业健康高效发展,也是当前我国畜牧业发展面临的突出问题。

7 发展对策

随着我国“粮改饲”政策的推行,青贮玉米的发展突飞猛进。然而,我国青贮玉米全产业链发展还面临诸多问题,如生产过程中品种单一、生态区域不匹配、病虫草害发生严重、机械化水平落后、饲草品质差、效益低、种养分离、青贮玉米提质增效关键技术推广体系缺乏和科研经费短缺等问题比较突出,严重阻碍了青贮玉米产业的高质量发展。今后,应从以下几个方面解决好阻碍我国青贮玉米产业发展的突出问题。

7.1 加强科技创新, 搭建现代青贮玉米规模化育种体系平台

强化科技创新,围绕青贮玉米产量、优质、抗逆等方面开展功能基因组和分子生物学方面的深入研究,借助基因编辑、重测序、全基因组关联分析以及分子标记等现代分子生物学技术,强化分子育种技术与传统技术的紧密结合,实现育种新技术的应用,加强新品种的选育和改良,借助先进生物技术搭建现代青贮玉米规模化育种技术体系平台,推动青贮玉米高效精准育种,力争在籽粒形成、病虫害抗性、抗盐碱和抗倒伏等相关性状上取得更大突破,产出更多新型优质品种,推动我国青贮玉米育种迈上新台阶。

7.2 扩大生产规模, 提高青贮玉米全程机械化配套效率

一是加大对青贮玉米全程机械化技术研究,自主研发或引进适合我国青贮玉米种植和收获模式机型,并针对不同品种、地区和增产手段进行比较研究,实现技术创新研究与生产应用的结合。二是发展壮大青贮玉米机械化种收、加工及贮运销售一体化的产业链,鼓励引导龙头企业、专业合作社、养殖大户加大青贮玉米机械化收获、贮存及加工力度,扩大生产规模,促进我国青贮玉米产业发展向机械化、规模化、优质化和智能化迈进。

7.3 加强政策扶持力度, 加大资金投入和科技人才培养

青贮玉米产业的大力发展,离不开国家相关优惠政策的大力支持,政府应加大研发投资力度,促进青贮玉米新品种、新技术、新成果的转化。我国畜牧业的发展正在向机械化和智能化的现代模式转变,因此对人才和技术的依赖比较迫切。乡村振兴首先需要人才振兴,“新质生产力”对人才培养提出了更高的要求,青贮玉米科技人才能够助力新技术、好技术的集成和推广,从而可从根本上解决制约青贮玉米发展的技术难题和瓶颈问题,促进我国青贮玉米产业高质量发展,因此,加强青贮玉米科技人才的培养至关重要。

7.4 促进产学研结合, 积极搭建青贮玉米标准化生产技术推广体系

优化青贮玉米区域布局,选育和筛选优质高产新品种,在青贮玉米生产过程中协调好各生产要素之间的关系,创新集成绿色高效青贮玉米标准化生产技术,加大青贮玉米种植基地建设的支持力度,通过项目实施积极搭建青贮玉米产学研交流平台和技术推广体系,促进科研院所、高校、企业、地方农技推广部门、专业合作社和种植养殖大户之间的密切交流和合作,建立青贮玉米标准化生产示范区,充分调动生产企业、养殖户、科研院校和专业合作社等参与青贮玉米全产业链标准化生产技术示范推广的积极性,加强新品种栽培技术、病虫害绿色防控技术、机械收获技术、青贮技术和器械设备等的示范推广宣传力度,进而推动我国青贮玉米产业高质量发展,助推乡村振兴战略有效实施。

参考文献:

[1] 卢欣石. 2020年我国饲草商品生产形势分析与2021年展望[J]. 畜牧产业,2021(3):31-36.

[2] 丁光省. 我国青贮玉米发展现状及发展方向[J]. 中国乳业,2018(4):2-8.

[3] 丁光省. 从欧美青贮玉米产业发展看我国之差距[J]. 中国乳业,2019(4):30-35.

[4] 温睿婷,孙会东. 不同玉米品种的产量和营养价值评价[J]. 寒旱农业科学,2023,2(8):736-739.

[5] 戴忠民,高凤菊,王友平,等. 青贮玉米育种及发展趋势[J]. 玉米科学,2004,12(4):9-11.

[6] 国家农作物品种审定委员会. 国家级玉米品种审定标准(2021年修订)[S]. 北京:中华人民共和国农业农村部,2021.

[7] 刘 杭,侯乐新,王方明,等. 我国青贮玉米育种现状和遗传改良策略[J]. 玉米科学,2021,29(1):1-7.

[8] HUANG Y, WANG H, ZHU Y, et al. THP9 enhances seed protein content and nitrogen-use efficiency in maize[J]. Nature, 2022, 612(7939): 292-300.

[9] 谭友斌,唐高民,苏道志,等. 国审青贮玉米新品种‘中玉335’的选育及配套技术研究[J]. 农学学报,2020,

10(9):16-20.

[10] 陈桂兰,阳康春,蒙月群,等. 青贮玉米单交种、三交种对生物产量的影响[J]. 天津农业科学,2011,8(4):123-126.

[11] 张娟娟,高应平. 4个青贮玉米品种在庄浪县旱作区引种初报[J]. 甘肃农业科技,2021,52(6):69-71.

[12] 陈 琦,马文清,汪兰英,等. 青贮玉米新品种引种试验初报[J]. 甘肃农业科技,2022,53(7):28-30.

[13] 杨希文,李永清,邓玉芳,等. 临夏州高寒旱作区粮饲兼用玉米新品种引种表现[J]. 农技服务,2022,

39(6):10-12.

[14] 张永明,苟红玉. 青贮玉米和粮饲兼用玉米新品种在天水市引种初报[J]. 甘肃农业科技,2018(7):35-39.

[15] 牛雪松,张立彭,张 蓉. 通渭县青贮玉米新品种引种筛选试验[J]. 乡村科技,2023,14(1):77-79.

[16] 王 瑛,苏亚军,吴建平,等. 品种和种植密度对青贮玉米营养品质的影响[J]. 家畜生态学报,2023,

44(7):56-63.

[17] 丁 亮. 河西走廊青贮玉米优良品种筛选试验研究[J]. 作物科学,2023(5):25-29.

[18] 李永德,孙学保,芦 娟. 武威市不同青贮玉米品种主要农艺性状及产量构成性状研究[J]. 天津农业科学,2023,29(9):25-31;37.

[19] 李博文,孙多鑫,李城德,等. 河西灌区不同青贮玉米品种产量表现试验研究初报[J]. 农业科技与信息,2021(6):37-39.

[20] 李 圆,李城德,李世成,等. 甘肃省玉米粮改饲发展情况与思考[J]. 中国农技推广,2021,37(10):5-7.

[21] 曹 健,武志锋,陈学俊,等. 酒泉适宜青贮玉米品种综合评价与筛选[J]. 饲料研究,2023,46(16):121-125.

[22] 佘智慧,曹熙敏,俞凤芳,等. 交错区青贮玉米品种(品系)筛选[J]. 草地学报,2023,31(8):2409-2416.

[23] 朱丽丽,张业猛,李万才,等. 39个我国不同生态区培育的青贮玉米品种在青海高原适应性研究[J]. 草业学报,2023,32(4):68-78.

[24] 张美艳,常 洁,罗 鑫,等. 云南迪庆高寒地区青贮玉米引种评价[J]. 种子,2021,40(11):82-84.

[25] 江世高,李三要,朱晓花,等. 湘中丘陵区27个青贮玉米品种比较试验[J]. 草业科学,2023,40(1):227-235.

[26] 刘 晓,王 博,朱晓艳,等. 21个粮饲兼用型青贮玉米在河南品种比较试验[J]. 草业学报,2019,8(28):49-60.

[27] 刘建宁,石永红,吴欣明,等. 晋中盆地15个青贮玉米品种生产性能及营养价值评价[J]. 草地学报,2020,28(4):1043-1049.

[28] 张 健,黄德均,唐 露,等. 三峡库区10个青贮玉米品种生产性能及营养价值综合评价分析[J]. 草业科学,2019,36(8):2118-2126.

[29] 王玉建,刘世伟,王 聪,等. 应用灰色关联度法评价12个青贮玉米品种的综合性能[J]. 山东农业科学,2020,52(10):78-82.

[30] 王 斐,王克雄,关耀兵. 宁夏六盘山区不同青贮玉米品种和栽培密度对生物产量和品质的影响研究[J]. 陕西农业科学,2023,69(3):1-5.

[31] 何仕荣,雷会义,李龙兴,等. 12个青贮玉米品种在关岭自治县的种植试验[J]. 贵州畜牧兽医,2023,

47(3):63-67.

[32] 吴元奇,王 伟,赵 丽,等. 施氮量与密度对西南地区主栽青贮玉米品种产量和品质的影响[J]. 玉米科学,2022,30(5):99-107;115.

[33] 林 红,马延华,潘丽艳,等. 播期对不同类型青贮玉米产量和品质的影响[J]. 黑龙江农业科学,2022(4):17-20.

[33] 钱寅森,武启迪,季中亚,等. 我国青贮玉米生产与加工研究进展[J]. 江苏农业科学,2021,49(23):41-46.

[35] 游永亮,李 源,赵海明,等. 播期和种植密度对青贮玉米生产性能和饲用品质的影响[J]. 草地学报,2021,29(11):2615-2624.

[36] 张 晓,苏亚军,王 瑛,等. 品种和密度对青贮玉米生物量与农艺性状的影响[J]. 饲料研究,2022(5):88-93.

[37] 宣丽霞. 种植密度对绿洲灌区不同品种青贮玉米生长和产量的影响[J]. 寒旱农业科学,2024,3(1):63-68.

[38] 刘 苗. 施肥措施对土壤性质及作物产量的影响[D]. 呼和浩特:内蒙古农业大学,2009

[39] 张海星,常生华,贾倩民,等. 禾豆间作与施氮对河西地区青贮玉米产量及水氮利用的影响[J]. 中国土壤与肥料,2021(3):54-60.

[40] 范晓庆,赵心月,王钰文,等. 青贮玉米和饲用油菜间作对饲草作物产量和品质的影响[J]. 河南农业科学,2023,52(7):40-51.

[41] 瓮巧云,黄新军,许翰林,等. 玉米/大豆间作模式对青贮玉米产量、品质及土壤营养、根际微生物的影响[J]. 核农学报,2021,35(2):462-470.

[42] 鲁 珊,徐玉鹏,陈善义,等. 两种熟期类型青贮玉米品种对两种春播种植模式的增产效应[J]. 作物研究,2022,36(2):117-121.

[43] 曲 珍,曲 尼,旦增桑布,等. 日喀则区域覆膜和不同种植密度对饲用玉米生产性能的影响[J]. 西藏农业科技,2023(3):23-26.

[44] 魏鹏程,张 芮,王建旺,等. 不同覆盖材料对西北地区青贮玉米生长性状及产量的影响[J]. 营养研究,2023(11):106-109.

[45] 王丽学,霍文娟,刘景喜,等. 全株玉米青贮收获时期和留茬高度研究[J]. 山西农业科学,2016,44(5):609-613.

[46] 徐 灿,陈永伟,张 敏,等. 收获期对不同品种玉米生物产量和品质的影响[J]. 农业与技术,2023,

43(2):1-5.

[47] 祁鹤兴,芦光新,李宗仁,等. 青海省青贮玉米链格孢叶枯病病原菌鉴定及其致病力分析[J]. 草业学报,2021,30(6):94-105.

[48] 祁鹤兴,王海春,芦光新,等. 青贮玉米蠕形菌的分离鉴定及其致病性分析[J]. 草地学报,2023,31(1):40-44.

[49] 祁鹤兴,李红芳,邹海涛,等. 青贮玉米来源镰刀菌的分离鉴定及其致病性分析[J/OL]. 分子植物育种,1-18(2023-10-17)[2024-02-10]. https: //link.cnki.net/urlid/46.1068.S.20231016.1120.012.

[50] 常建萍,倪如原,贺晨邦,等. 青贮玉米亚隔孢壳叶斑病菌的分离鉴定及其致病性分析[J/OL]. 分子植物育种,1-15(2023-10-19)[2024-02-10]. https: // link.cnki.net/urlid/46.1068.S.20231019.0919.002.

[51] 陈应娥,梁巧兰,刘耀霞,等. 饲用玉米根腐病病原鉴定及室内药剂筛选[J]. 草原与草坪,2019,39(1):100-104.

[52] 潘 凡,安 哲,周国娜,等. 荧光假单胞菌剂对青贮玉米病虫害以及产量的影响[J]. 饲草、饲料与添加剂,2021(14):98-101;106.

[53] 李金龙,郭海霞,申雪梅,等. 4 种生物制剂对青贮玉米小斑病的防治效果[J]. 浙江农业科学,2023,

64(1):209-213.

[54] 刘 勇,周 俗,张 玉,等. 5 种杀菌剂对青贮玉米3 种病害的田间防治效果[J]. 植物保护,2019,

45(5):280-284.

[55] 杜学林,邢光耀,郑丽英. 不同玉米品种对玉米小斑病抗性的调查[J]. 作物杂志,2004(6):38-39.

[56] 程 平,汪 琪. 不同玉米品种对小斑病的抗性鉴定[J]. 安徽农学通报( 上半月刊),2012,18(3):38-39.

[57] 李连辉. 自走式全株喂入青饲料收获机的研制及推广应用前景[J]. 河北农机,2019(12):27.

[58] 张亚萍. 对丘陵山地用小型自走式青贮机设计的思考[J]. 现代农业技,2021(16):172-173;176.

[59] 赵新欢. 牧神引领国产高端青饲料收获机市场[J]. 农机市场,2020(9):33-34.

[60] 潘伟阳,李晓康,孙 伟,等. 青贮玉米收获机发展现状与展望[J]. 农业装备与车辆工程,2023,61(1):52-54.

[61] 刘 鹏,郭超永,夏 阳. 刍议青贮玉米机械化收获技术[J]. 农业技术与准备,2021(9):52-53.

[62] 张中峰. 甘肃省玉米全株青贮机械化收获技术现状及发展建议[J]. 农机科技推广,2023(8):21-23.

[63] 胡志诚,李松开,赵玉清,等. 自走式青贮玉米切碎打捆装置设计研究[J]. 饲料工业,2023,44(21):40-46.

[64] 王连锐,方佳梦,王志文,等. 青贮玉米全程机械化生产技术与配套机具的研究现状及发展思路[J]. 江苏农业科学,2020,48(13):47-53.

[65] 张 健,胡洪飞. 玉米青贮生产全程机械化[J]. 现代化业,2021(3):69.

[66] 夏 科,姚 庆,李富国,等. 奶牛常用粗饲料的瘤胃降解规律[J]. 动物营养学报,2012,24(4):769-777.

[67] 严 旭,吴子周,左艳春,等. 玉米植株不同部位的青贮特征及其品质提升策略[J]. 草地学报,2023,

31(8):2275-2286.

[68] 李影正,程榆林,徐璐璐,等. 不同玉米品种(系)的全株、果 穗 与秸秆青贮特性比较[J]. 草业学报,2022,31(8):144-156.

[69] 刘宇洋,高文韩,孔令芝,等. 化学添加剂对有氧胁迫下湿贮玉米发酵品质和有氧稳定性的影响[J]. 草地学报,2022,30(12):3455-3463.

[70] 柳 茜,孙启忠,刘晓波,等. 白三叶与全株玉米混合青贮的效果研究[J]. 四川畜牧兽医,2017,44(1):20-22.

[71] 张朝阳,李扬辉,王旭哲,等. 不同比例草木犀与玉米秸秆混合青贮品质的研究[J]. 饲料研究,2020,

43(12):101-105.

[72] 柳 茜,孙启忠,刘晓波,等. 红三叶与全株玉米混合比例对青贮品质的影响[J]. 草学,2018(3):22-26.

[73] 刘世超,王志锋,于晓东,等. 沙打旺与青贮玉米、饲用高粱混贮饲料的营养价值[J]. 东北农业科学,2022,47(2):93-95;133.

[74] 辛鹏程,黄建华,原现军,等. 紫花苜蓿和全株玉米混合青贮研究[J]. 畜牧与兽医,2019,51(4):39-42.

[75] 韦方鸿,付 浩,廖胜昌,等. 不同发酵类型乳酸菌对全株玉米青贮发酵质及营养价值的影响[J]. 耕作与栽培,2017(6):8-10.

[76] 张 适,吴 琼,尤 欢,等. 添加不同乳酸菌对全株玉米青贮发酵品质的影响[J]. 饲料研究,2019,

42(9):55-58.

[77] 赵 政,陈学文,朱梅芳,等. 添加乳酸菌和纤维素酶对玉米秸秆青贮饲料品质的影响[J]. 广西农业科学,2009,40(7): 919-922.

[78] 王 辉,代微然,孙 璇,等. 晾晒时间和青贮时间对青贮玉米发酵品质的影响[J]. 畜牧与饲料科学,2022,43(4):25-32.

[79] 陈 明,禹爱兵. 外源淀粉酶对水化玉米青贮饲料发酵、营养价值及体内消化率的影响[J]. 中国饲料,2020(6):58-62.