乡土小说苦难叙事的赓续与突破

杜阳林的长篇小说《惊蛰》主要讲述了从1976年到1986年,川北农村少年凌云青四岁到十四岁的成长经历。作者以现实主义的笔法,呈现出中国乡村社会在改革转型的十年间川北农村的惊蛰之变。更为引人注目的是,小说细致而真实地描写了凌云青乃至整个凌家十年的苦难史。作为21世纪四川乡土小说的一部力作,《惊蛰》中的苦难叙事既是对自鲁迅以来乡土小说中的苦难叙事的赓续,也是在21世纪以后乡村振兴背景下乡土小说的一种突破。

一、中国现当代乡土小说中苦难叙事的发展

“苦难”,即痛苦与灾难,是人类生命活动中由于遭受物质或精神的挫折、打击所引起的痛苦感受的体验。对于人类来说,苦难是难以回避的本质属性,与我们的生命如影随形。正是因为如此,对苦难的书写也成为文学的母题之一,“文学几乎与生俱来就与苦难主题结下了不解之缘,没有苦难,何以有文学?”(陈晓明《表意的焦虑—历史祛魅与当代文学变革》)文学中的苦难叙事往往是通过作家们对苦难根源的追溯,对苦难本身的描摹,进而寻求超越苦难的途径,表达对人类苦难生存处境的悲悯和超越苦难后的超然与达观的态度,从而获得一种崇高的审美体验与激发生存意志的力量感。

中华民族有着几千年的农业史,在这片古老的土地上,农民是最主要的群体,乡土文学自然也是最重要的文化标记之一。但直到进入20世纪,随着农业文明向工业文明的转变,乡土文学才在两种文明的现代性冲突中凸显其本质的意义。鲁迅是现代乡土小说的开创者,也是对乡土小说中苦难叙事最深刻的描绘者,正如杨义在《中国现代小说史》中所说:“鲁迅是我国现代文学中把平凡而真实的农民,连同他们褴褛的衣着、悲哀的面容和痛苦的灵魂一道请进高贵的文学殿堂的第一人。他以一颗先驱者炽热的心,写下了占中国人口绝大多数的农民的苦难生活史的第一卷。”在鲁迅的影响之下,20世纪20年代的乡土小说不仅关注到乡土中国的农民苦难的生活状态,同时以人文主义思想审视其劣根性并探索其背后的根源,这赋予了20世纪20年代乡土小说中的苦难叙事以复杂的人性深度和深刻的精神内涵。

20世纪30年代以后,随着现代小说的成熟,乡土小说的写作也延伸出不同的向度,但是苦难叙事依然是乡土小说重要的书写层面,并且表现的内涵与形式更为丰富。以废名、沈从文为代表的田园牧歌式情调的乡土小说,虽营造出了桃花源般的乡村世界,看似与苦难相去甚远,但是其背后的隐忧沉痛却难以回避。左翼文学思潮之下,作家们开始从阶级论的角度对乡土中国进行书写,竭力反映农民沉重的负担和被剥削压迫的历史。而从20世纪40年代后,中国文学特别是对乡土中国的书写进入到一个新的阶段,乡村的苦难在政治主导下演变成一种“翻身叙事”或忆苦思甜的资源,其本身包含的悲剧精神和审美内涵则被自觉遮蔽,进入20世纪50年代以后直到80年代之前,这样的模式则一直被延续着。“当时的农村小说,散发的是强烈的斗争气息和人定胜天的乐观精神,缺少的是人间的烟火味;传递的是‘红旗飘飘’‘十里桃花’式的希望与明朗,遮蔽的是‘明儿个吃啥’的生存难题。”(斯炎伟《当代文学苦难叙事的若干历史局限》)到了新时期以后,乡土小说中的苦难叙事也开辟出了新的写作空间。由于当时社会的创伤,20世纪80年代前期的苦难叙事往往呈现出苦难历史化的特点,但随着社会改革的深化与文学的发展,特别是20世纪90年代以后消费主义的盛行,为了迎合消费时代大众的娱乐消遣心理,苦难叙事则更多呈现出苦难世俗生活化的特点。但由于缺少厚重的底蕴与真实的体验,苦难叙事更多流于生活的表面,这无形之中消解了苦难叙事的悲剧性与崇高性的审美特征。

二、小说《惊蛰》中的乡村苦难书写

杜阳林的《惊蛰》以少年凌云青的成长为主线,展现其虽被现实苦难浸泡但又不失凌云之志的奋斗历程,同时也呈现出时代变动下的历史苦难,这使得这部带有自传色彩的小说,既充满了令人动容的细节,又具有厚重的历史与现实的底蕴,正如题记中所写的:“惊蛰天,春雷起,僵虫惊,山川兴,万物乃复生。”这使得小说的标题“惊蛰”不仅仅指向二十四节气之一,更为重要的是赋予其象征的内涵:长久的沉睡与蛰伏,在经历痛苦的挣扎与蜕变以后,终于迎来了生机与复兴。而小说中的种种苦难以及超越苦难的奋斗,则既是个人崛起的动力,也是民族复兴的见证。

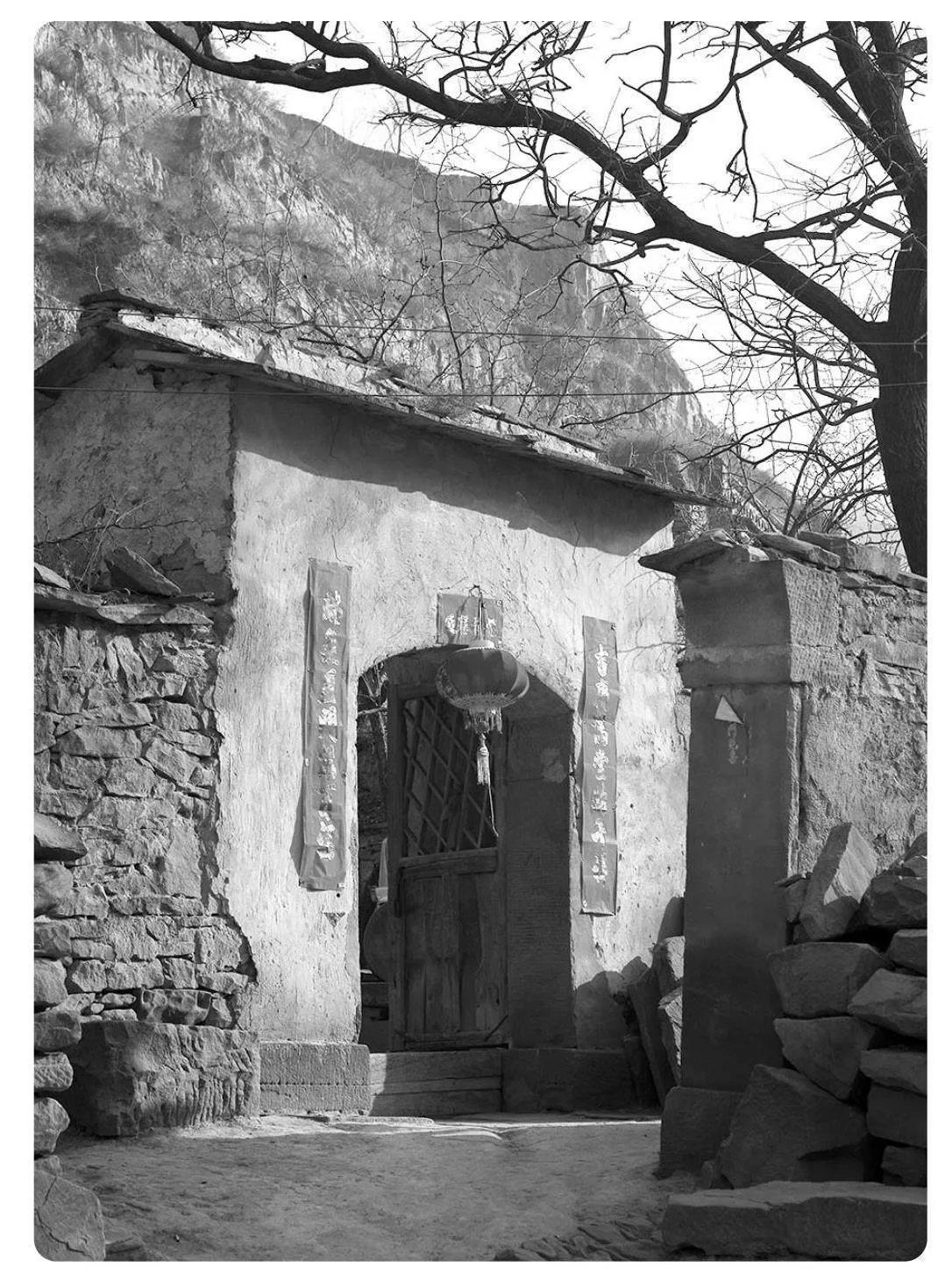

小说从一场葬礼开篇,“一阵撕心裂肺的号哭,打破了阆南县观龙村的宁静。那座四面漏风的茅屋传出的悲啼之声,瞬间揪住了人们的心”,凌永彬的死亡对于整个家庭来说,无异于灭顶之灾。五个孩子中最年长的凌采萍刚满十三岁,最年幼的凌云白则尚在襁褓之中,柔弱的徐秀英不得不撑起整个家庭的重担。而伴随着凌永彬的葬礼,作者同时勾勒出观龙村的生活图景和人际网络,在这个贫穷落后的村庄里,沉积着的礼教价值观和人性的卑劣与恶意,对于孤儿寡母来说,则是另一重的苦难。

乡土小说中的苦难往往来自物质的层面,小农经济的脆弱和农民作为底层的身份,使得他们自古以来就要承受多个层面的打击与压迫,生存成为他们最主要甚至是全部的追求。这在《惊蛰》中也不例外,生存的艰难是我们在凌云青的身上感受到的最重要的苦难之一。贫困、饥饿、寒冷以及由此带来的屈辱则成为他们难以逃脱的厄运。

小说分为上、中、下三部分。上篇主要描写凌云青上小学前的成长,因为失去了作为顶梁柱的父亲,原本贫困的家庭更是雪上加霜,寒冷和饥饿成为最核心的记忆,也由此给凌云青带来了最初也是最切身的苦难感受。因为寒冷,凌云青答应和陈富贵打烟盒板,赢取到他家烤烘笼子的机会,但是当陈金柱误会凌云青抢女儿吉祥的烘笼子的时候,陈富贵的撒谎和逃跑使得原本就对凌家充满仇视的陈金柱竟动手殴打一个小孩子,并且将烘笼子踢到凌云青身上,致使凌云青差点儿被烧死。因为饥饿,凌云青在伙伴罗汉的怂恿下一起到果园偷桃子,被看守果园的铁锤抓住,捆在路边的树下示众,不仅自己受到打骂,也让全家一起受辱。

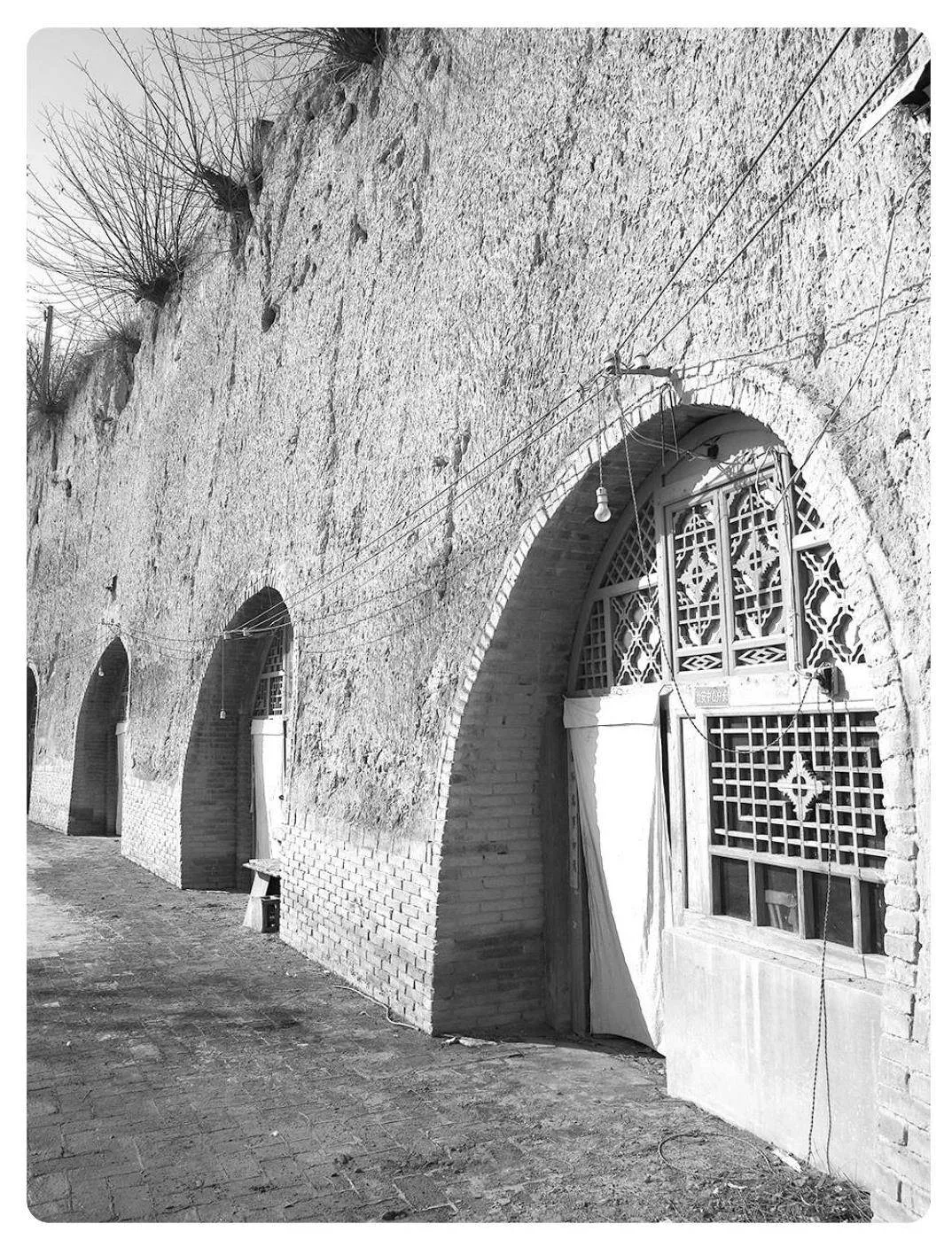

中篇主要描写凌云青上小学的经历。随着凌云青开始上小学,家庭的负担日益沉重,八毛钱的学杂费足以让他失去上学的权利,最后不得已要卖掉家中生蛋的母鸡。面对家庭的重担,懂事的凌云青一面干活儿帮母亲减轻负担,一面想办法通过卖米花棒和收破烂儿来挣钱。但是,先是卖的米花棒被孙家绰号“三条龙”的三兄弟抢走,而后是收破烂儿的艰辛—炎热的夏季为了降温扑进堰塘也为凌云青的身体埋下祸根。但即便如此,凌云青最终也不得不辍学。大姐凌采萍出嫁以后,家庭的重担全部落在了母亲身上,“生存和上学之间,哪头最重要呢?”这已经是个不言自明的问题了。特别是麦子成熟后的农忙时,凌云青不得不承担起父亲曾经的工作,将麦子背回家。一个不满十一岁的孩子,背着大大的背架子,上面堆放的麦堆,上可超头顶,下可齐脚踝,如背着一座大山。不仅如此,凌云青还要拖着被坚硬麦茬戳伤的脚,赤足踩在被太阳晒得滚烫的山路上,即便一不小心摔下山,摔得鼻青脸肿,浑身上下伤痕累累,也不能有一丝松懈和休息。为了全家的口粮,他必须赶在太阳下山之前将所有的麦子转运下山。

下篇主要记叙了凌云青通过自学考上了镇中学,但才在镇中学上学一个多月,他便患上腿疾,于是徐秀英带着他一路求医问药,但毫无作用,最后甚至要截肢保命。无力承担巨额医疗费的徐秀英只好带着凌云青回家等死。死亡的阴影、绝望的等待,甚至还有母亲的咒骂,这让十一岁的少年承担着生命最大的苦难。幸好一个赤脚医生的偏方奇迹般地治好了凌云青的怪病,才使得他侥幸逃脱死神的镰刀。而后为度春荒,徐秀英让凌云青去投靠远在广元的舅舅,但舅舅一家的冷漠与轻慢,使凌云青最终不得不选择离开。身无分文的凌云青从乞讨到以工换粮,孤身一人用了二十九天才终于走回了家。

物质上的困窘尚可以凭借着勤劳去努力改变,但那些充满恶意的伤害却成为凌云青一家难以回避的苦难。从鲁迅开始,乡土小说便形成了以现代性的目光审视传统乡土文明的愚昧和批判民众劣根性的传统,因为在男权主导的传统乡村中,宗法制的乡村结构和森严的礼教价值观成为农民精神上的层层枷锁,使得他们在麻木中不断地上演着“吃”与“被吃”的残酷一幕。在《惊蛰》中,我们同样可以看到,由于凌永彬的病逝,失去丈夫的徐秀英和失去父亲的孩子们,则成为村里人欺辱的对象,承受着人性的卑劣和精神的折磨。

因为是孤儿寡母,凌云青会被人骂“莫得老汉”,刘翠芳敢移动界石抢占徐秀英家的田地,甚至当周爷出于善良与正义帮助了徐秀英后,反而让徐秀英被村里的长舌妇污蔑和编排。岳红花因为丈夫孙铁树年轻时喜欢过徐秀英,便对徐秀英一家恨之入骨,当得知孙铁树给了徐秀英二十元钱帮凌云青治病以后,她不敢与丈夫理论,反而让自己的儿子们殴打徐秀英一家。曹运强喜欢凌采萍,师娘想要小木匠娶自己的侄女丹丹,于是师娘和曹家为满足自己的私欲,肆无忌惮地散播谣言污蔑凌采萍的清白,凌采萍和小木匠朦胧纯真的感情就这样被污言秽语淹没。这不仅拆散了一对有情人,还毁了凌采萍的一生。嫁到曹家的凌采萍常常被毒打,如奴隶一般地活着。而这一切的根源在于徐秀英是寡妇,凌家是弱者,哪怕她并无过错。正如韩老师所认识到的,“徐秀英就算是个圣人,丁点错误都没犯,就因为她的寡妇的身份,男人早早离世,这便成为她身上洗也洗不去的墨迹,擦也擦不掉的罪过”。而面对刘翠芳、陈金柱、岳红花、曹家等人的恶行,观龙村的人们不仅不帮助凌云青一家,谴责施暴者,反而如鲁迅笔下的看客一般,怯弱地围观,或残忍地将暴行当作议论的“调味料”,推波助澜。徐秀英虽不是祥林嫂,但观龙村比之鲁镇却是有过之而无不及。作者在展现凌云青一家的苦难生活时,也揭开了传统乡土社会中残酷愚昧的一面,根深蒂固的礼教价值观,人性中的自私、卑劣、残忍,人们在苦难的泥沼里互相戕害,“观龙村就是一潭死水,如果人人过得差不多,就是每家每户都在泥水里打转,在苦水里扑腾都没关系,但不能见到哪一个冒了‘尖儿’”。由此,《惊蛰》中的苦难叙事也深入到乡土社会的肌理,这不仅仅是一个个体、一个家庭的苦难,也是整个乡土、整个时代的苦难。

三、超越苦难的命运交响曲

当我们纵观凌云青这十年的成长经历时,不难发现苦难是他这十年生命里的主旋律,但让人更为惊讶与感动的,是凌云青的坚韧、自尊和信仰,他努力地拨动苦难的琴弦,奏出激励人心的命运交响曲。在重重苦难之中,我们可以清晰地看到凌云青在面对苦难时的变化,从遭遇苦难到正视苦难,再到超越苦难,最终实现自我命运的改变。

最初,懵懂年幼的凌云青还不明白这人世间的苦难,会在被别人说“莫得老汉”的时候,感到疑惑不解,自己明明是有父亲的,为什么会被说“莫得老汉”呢?会想象自己被埋在土里的父亲,在春风吹过以后如一颗种子一般发芽、开花、结果,最后从果子里重新跳出来。但在经历了春、夏、秋以后,凌云青终于发现父亲永远不会再回来了,也在这四季的轮回中感受到失去父亲的痛苦。此后,逐渐长大的凌云青开始正视苦难,在面对苦难时表现出超越年纪的勇气与自尊。因为烤火事件,陈金柱痛骂殴打凌云青的时候,凌云青坚定地认为,烤火是和陈富贵打烟盒板赢来的,是自己应得的,所以面对凶狠愤怒的陈金柱时,即便他的内心感到害怕,但他也绝不肯低头退缩。上小学的时候,蛮横的钱金宝欺负凌云青不成,反被凌云鸿打,却因钱父是粮站验公粮的“钱同志”,徐秀英被逼着当众痛打凌云青给钱金宝出气。但凌云青认为自己并没有欺负钱金宝,所以即便被打得皮开肉绽,打到鸡毛掸子折断,他也不肯低头认错。这种强烈的自尊心和维护自尊的勇气,使凌云青能够不被苦难所击倒,并且始终保持向上的动力。

除了勇气与自尊,凌云青更为可贵的是面对苦难的态度和对知识的信仰、对理想的追寻。正如周爷给他取的名字里包含着的“穷且益坚,不坠青云之志”的意蕴,面对充满苦难的现实,凌云青没有自怨自艾,没有被苦难击倒,反而充满了对知识的渴望和对远方的向往。即便年幼的他并不知道这个远方在哪里,但是站在野棉花山上远眺时,他知道,只有手里的课本才能够带他去向远方。所以,即便是被迫退学回家,凌云青也从未放弃过学习。在野棉花山上,在昏暗的煤油灯下,甚至是在不透风的红苕窖坑里,凌云青贪婪地学习着,“一个个知识点在他眼里,像是香喷喷的炒蚕豆,又硬又香”。因为在经历了死亡、流浪,在看到生活的痛苦与温暖以后,凌云青知道“一个人改变不了的是出身,能改变的只是对于命运的态度”。正是因为对苦难的坦然与豁达的态度,所以凌云青在历经了那些足以将人从精神到肉体都摧毁的苦难之时,反而能够从中汲取到超越苦难的力量。特别是在从广元一路流浪回家的途中,那个格外富有深意的十二岁生日。

在一边流浪乞讨,一边以工换粮的漫漫回家路上,一场突如其来的暴雨让凌云青无处可避,起初云青还急于寻找避雨之处,后来却慢慢地放缓了步子,因为他意识到,“也许命中注定落在头上的雨水,一场都躲不了,一滴都跑不掉”,这颇有一种苏东坡“一蓑烟雨任平生”的豁达。凌云青最终找到一个废旧的破庙避雨,但由于那“说不清,道不明”的恐惧,他不敢踏进破庙,甚至坐在门槛上也不敢往后望。随着天色渐暗,强烈的畏惧又成为一种强烈的诱惑,在电闪雷鸣之间,凌云青看到衰朽而残败的破庙里菩萨半张脸的盛怒与狰狞,但在直面了最初的恐惧以后,他忽然又拥有了无惧的力量。凌云青走进了这座破庙,在那个破败的小庙里,在又冷又饿的瞬间记起今天是自己十二岁的生日,这个“没有刀戈箭矢的少年,没有金甲护体的农村孩子,没有亲人随行呵护,在风狂雨骤的荒野,迎来了十二岁,更迎来了年岁带来的勇气和自信”。而在此以后,我们可以看到云青迅速地成熟,他不再羞涩,也不再自卑,一路上从容地向别人提出以工换粮的请求,这不仅解决了自己的口粮问题,还为家人带回去了一口袋的粮食以解春荒的困境。当终于走回家的凌云青面对母亲的询问时,他没有抱怨舅舅一家的冷漠,反而展现了明白人世冷暖之后的宽容。再次见到细妹子,他也不再因为自卑而对关心自己的细妹子冷言冷语。走向成熟的凌云青不仅能够以豁达从容的态度来面对苦难,同时也能够冷静、积极地去寻求超越苦难的途径。

当凌云鸿为了救被殴打的母亲而刺伤孙大龙,涉嫌故意伤害他人即将被关押时,是凌云青在全家即将陷入绝望之际,凭借其法律知识,坚持不懈地一封又一封地给有关部门写信,终于救出了凌云鸿。虽然已经不是学生,但在繁重的劳动之余,凌云青仍坚持学习,哪怕他并不确定读书能够改变命运,但是他知道,没有知识,放弃思考,也许一辈子都找不到自己想走的路。所以当机会来临的时候,凌云青能够有能力去抓住机会。这个初中读了不到两个月的十四岁少年,依靠自学成功考上了西北大学,改变了自己的命运。正如凌云青读到那让他感到激昂与兴奋的小说《人生》,那部小说里的“人生的道路虽然漫长,但紧要处常常只有几步”,给了他极大的启迪。

从遭遇苦难到正视苦难,再到超越苦难,小说虽只写了凌云青和凌家十年的生活,但在这十年的苦难里,我们能够感受到这沉重的苦难背后的辛酸、无奈和悲痛,更能够感受到在这沉重的苦难之下,迸发出的坚强不屈的意志和力量。正如小说最后,在终于如愿走向远方的火车上的凌云青所认识到的,“也许再卑微弱小的生命,在这片热土上扑腾奔走,都能找到属于自己的生存方式”。

小说《惊蛰》从现实到历史,从个人到群体,多个层面地展现了乡土世界的苦难。其苦难叙事既是20世纪乡土小说的回响,也是21世纪苦难叙事的新声。在赓续与突破之间,杜阳林书写了令人振奋的厚重历史与传奇现实,正如有评论者指出,“《惊蛰》一定是最近10年间,当代文学作品中一部有深度、有价值的苦难叙事范本”(庞惊涛《跨越时空的苦难叙事互阐—品杜阳林长篇小说〈惊蛰〉与高尔基代表作〈在人间〉》)。

本文系成都文理学院2023年校级科研项目“新世纪四川乡土小说研究”(项目编号:WLYB202382)的研究成果。