笔写生机见真情

摘 要:任伯年是晚清时期著名人物画和花鸟画家,是清末海派四杰之一。作为一位在新旧交替的年代成长起来的画家,任伯年在继承传统衣钵的同时,敢于在绘画实践中大胆改造,为后世的人物画发展做出了很大的贡献。笔者通过对任伯年人物画创作的分析,了解其在美术史中的地位和贡献,并结合任伯年代表作的分析以及自己的实践经验,对人物画创作中的写生性进行研究。

关键词:任伯年;人物画;写生;创作;当代

中图分类号:J213 文献标识码:A 文章编号:2096-0905(2024)18-000-03

任伯年的人物画作品主要分为肖像画和传统古意题材,他笔下的人物形象自在鲜活、不拘泥于俗套,用笔用线简练潇洒,这得益于他善于在现实生活中汲取养分,同时在技法上融合了西方艺术的长处,从而形成自己形式多样、新颖生动的独特面貌。

任伯年的父亲任鹤声,是一位米商,同时善画肖像,“读书不苟仕宦,设临街肆,且读且贾。善画,又善写真术”。从小的耳濡目染,成就了任伯年扎实的写生和写实技巧,据传他少年时家中来人,人走后忘记姓名,父问及不能答,便抽笔勾其形貌,父观画便知来者。由此可见,任伯年的写生技巧在少年时期已很成熟。

青年时期,任伯年来沪谋生,并进入欧洲传教士所开的画馆学习西洋艺术。西洋画科学理性的教学手法对任伯年的绘画造型有很大的影响,因而,他将人物速写、素描、水彩融入自己的绘画实践中。据传,“任每当外出,必备一手折,见有可取之景物,即以铅笔勾录”,且“任伯年的写生能力很强,他曾用3B铅笔学过素描。当时中国一般人还不知道用铅笔。他还曾画过裸体模特儿的写生。”可见,大量的素描练习和写生积累,使任伯年的肖像画在人物的面部、结构、衣纹的表现上更加逼真准确。与此同时,社会的巨大变革和年轻时的经历,使任伯年形成了敏锐的洞察力和率意且悲悯的情怀。因此,在《蕉荫纳凉图》《酸寒尉像》《高邕之像》等作品中可以看出,任伯年在捕捉对象神韵的同时又赋予了自己的创作构思,即通过写生来直接进行创作,将平凡的肖像画赋予了宏大的时代主题。

任伯年的传统人物题材也同样精彩,他笔下的钟馗、苏武、侍女、老叟,用笔概括简练且鲜活传神,与古代人物画家不同之处是,他的传统人物形象不拘泥于前人的窠臼,他善于从现实生活中提取养分,寻找生动的现实形象,将鲜活的人物动态与传统题材相结合。他的《钟馗捉鬼图》,就是参照了现实生活中屠夫工作时的动态;任伯年也喜欢画苏武牧羊,他笔下的苏武姿态各异、生动活泼,其手持旌节的形象也是来源于街边的商贩;同时,表现了画家对国家命运的关切和现实主义的美学旨向。当下的许多画家在创作上急功近利,不肯下苦功夫打基础,且大多作品浮躁没有内涵,任伯年严谨的创作方式和真挚的绘画态度,很有现实教育意义。

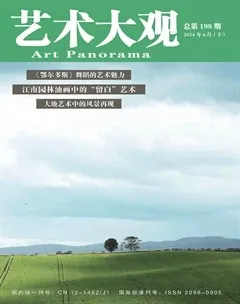

一、《蕉荫纳凉图》

任伯年为金石书画大家吴昌硕画过多幅写生作品。《蕉荫纳凉图》作于1888年,画中的吴昌硕背靠芭蕉树,手握蒲扇,赤膊跷腿倚坐于竹榻,静静纳凉,气质温文尔雅又率真随意,这样的形象与我们印象中的传统文人大相径庭,这种放浪形骸、不修边幅的样貌,正是当时文人生活的真实写照(见图1)。

这幅作品,任伯年将西画的写生与中国画“目识心记”的观察方法相结合,人物的开脸为画家写生所得,而身体、衣纹、背景,是画家在洞察模特的秉性和特征后,加入自己的主观理解进行的再创作。因此,此画是将写生与创作相结合的产物。画中的吴昌硕时年44岁,身形富态、头发略谢顶、颈背微弓,眼袋、法令纹明显,十分符合一个中年人的体态;人物的整个造型略缩小了下半身的比例,以突出裸露的上半身:夸张加大吴昌硕的肚腩,并将扇子反持于手中,以突出中心,这样的构思,使画中人在快意当前的同时,多了一丝调侃和诙谐的意味。同时可以看到,吴昌硕的脖颈之处着色明显重于身上,可见任伯年是经过深入的观察和仔细的推敲,抓住对象的特点才落笔的。另外,芭蕉扇的反持,右脚放在左鞋之上,此类“摆拍”式的动作,说明画中人是按照画家的要求做的动作,由此可见,任伯年在面对模特、面对笔墨时,加入了许多自己主观创作的情思。

背景的处理上,芭蕉和书的出现,不但暗喻了吴昌硕文人画家的身份,同时在构图上,起到了映衬主体人物的作用:吴昌硕的上身赤裸,用线简练,与书和芭蕉相对烦琐的线条形成鲜明对比,而蓝色的书壳、红色的衬布,以及绿色的芭蕉,与淡彩着色的上半身拉开了空间关系。“背景是可以好好利用的东西,不要仅满足于把它们的‘真’画出来,而是要把笔墨味道放进去,使人与物之间有所呼应[1]。”

此外,画中吴昌硕和郑文焯的题跋,皆为画后补,若去除画中题款,画面的构图则更显空灵,更具文人画的意境。从吴昌硕十分“接地气”的姿态可以看出,任伯年与吴昌硕私交甚好,此画不但是一幅精美的肖像画作,同时也反映了当时海派画家之间惺惺相惜的情谊。因此,要做到以神取形、神形兼备,不但需要画家下苦功练就写生、写实的技巧,同时需要有敏锐的观察力,以及对绘画、人、自然有着沉勇的分析和赤忱的情感。

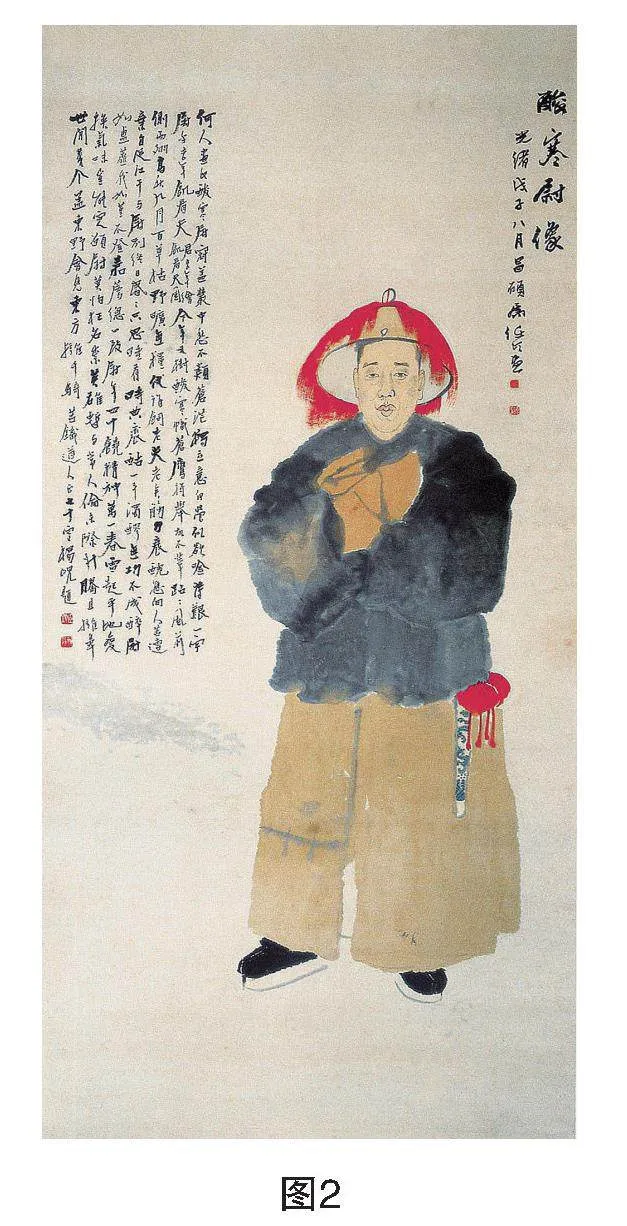

二、《酸寒尉像》

1883年盛夏,吴昌硕被举为苏州小吏,任伯年前去看望,正巧赶上吴昌硕从县衙回来,一席官服,满是疲惫。任伯年的《酸寒尉像》画出了吴昌硕拱手相迎的窘迫形象,全然不见了文人的清高和洒脱之气,将官宦的身姿和形态表现得淋漓尽致(见图2)。

这幅作品是任伯年的成名作,以工细的勾线开脸,以泼墨大写意的笔触概括官服,用笔大胆豪放又不乏精微之处。与《蕉荫纳凉图》不同的是,《酸寒尉像》的整体绘画节奏更加明快写意,脸部的勾线也并非他所擅长的“钉头鼠尾描”,线条更加流畅随性,细致中酝酿着笔触的轻重缓急和粗细长短的变化。此外,勾勒之余略施皴擦,表现出肌肉结构,在人物画中,这种勾带皴的画法,是百年来西学东渐的产物,在当时十分少见。众所周知,任伯年的技法向来成熟,用笔挺拔果断,结构严谨,但这张画的脸部线条略显生涩,因此判断脸部应为现场写生完成,在这种看似“潦草”的用笔中,吴昌硕的神形跃然纸上。清代屈大均就曾说:“凡写生必须博物,久之自可通神。古人贱形而贵神,以意到笔不到为妙”。[2]人物衣裤的处理也同样别具匠心,以大写意没骨的画法概括,墨的醇厚凸显出线的犀利,二者相辅相成,在质感上、空间上形成了合理的对比关系;另外,据画中题跋所知,此画作于光绪戊子八月,如此盛夏时节,吴昌硕却身着臃肿的官服,而任伯年厚重华滋的笔墨表现,使上衣具备冬装的观感,夸张的处理,不但丰富画面结构,也表现出画中人物身处腐败官场的无奈心境,讽刺了封建社会严重的官僚主义风气。

《酸寒尉像》将写生与创作融为一体,画家除了隐喻社会现实外,抒发了对好友处境的痛惜,对官宦生活的厌恶,对国家前途的担忧,展现出现实主义的人文关怀,《酸寒尉像》的诞生是人物画由古代转向现代的转折点。

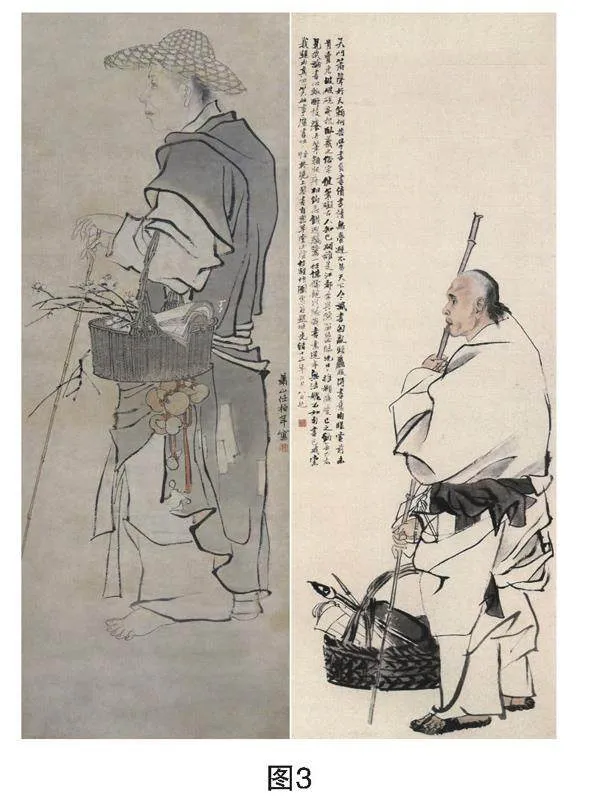

三、《高邕之像》

高邕出生于浙江杭州的书香世家,较任伯年小十岁,是近代海派著名书画家,其性格孤傲,桀骜洒脱,书风严谨凝重,隽雅秀丽。与任伯年、虚谷、胡公寿交好,与现今的书画圈子一样,此几人有相似的艺术主张和价值取向,且皆以卖书鬻画为生。

此画作于1886年,整幅作品用线写意简练,画中的高邕面容清癯,手执竹杖,脚穿草鞋,身边篮中的笔墨纸砚表明了其身份,一种穷困潦倒的文人形象,在任伯年的人物画作品中,大多以“浓墨重彩”的风格示人,这张画却一改故辙,只略施肤色和少量淡墨,整体素净淡雅,在气息上与世称“书丐”的高邕十分吻合。在头部处理上,任伯年并未选择正面或半侧面为角度,与早期作品《横云山民行乞图》相似,从正侧面表现其特征:深邃的眼眶、高挺的鼻梁、瘦削的下巴,相较传统肖像画,创作思路更加新颖,别开生面。由此能够看出,任伯年在完成这幅画之前做足了准备,是在深入观察了解对象的特征和性格后,才“不按套路出牌”,完成了这幅肖像画作。

同时,高邕拄杖、赤脚的清贫文人形象,很显然有所夸张,一是表现出职业书画家在动荡的社会中卑微的地位,二是寄托了传统知识分子“采菊东篱下”“穷则独善其身”的处世之道。由此,也使人联想到任伯年本人的性格特点,任伯年的父亲“读书不苟仕宦”“耻以术炫”,喜读书却无做官之志,宁摆米摊糊口,这种言传身教和价值观的取向,对任伯年职业画家的艺术道路有很大影响,倘若其“学而优则仕”,做一个官员画家,规行矩步,附庸风雅,也许就不会诞生后来的海派大家。

任伯年将看似简单的肖像画写生,寄托画家和画中人内心真实的精神世界,赋予作品无尽的画外延伸,以此打通写生与创作的关系。由此我们能够体会到,不管是现实人物还是名山大川、文禽武兽,好的写生并不应该盲目地跟随对象,不被对象牵着鼻子走,而是使自己成为画面的主宰;通过深入观察和悉心的构思,让写生具备完整的绘画性。当下画坛写意人物画家众多,不乏造型能力强者,但绝大多数写生作品空有骨架,无内心写照独白,画面表达空洞乏味,只为炫技习作,画品不高。因此,《高邕之像》的创作方式给我们提供了很多借鉴和思考(见图3)。

四、结束语

从肖像画的创作,到传统人物题材的演绎,任伯年都表现得惟妙惟肖,这与他作为“基层画家”的身份是分不开的。首先,在思想相对保守的19世纪中后期,任伯年冲破藩篱,将西方的照相术、素描、速写运用到中国画创作中,丰富了中国画的创作方式和技法表现。其次,任伯年善于观察自然,在现实生活中寻找灵感,运用写生打破了固有的造型标准和规范化的笔墨结构,在创作中带入了写生性的因素。最后,我们能够感受到任伯年的艺术源于生活、高于生活又回归生活,从表现海派文人的“朋友圈”到对国家命运的思考,任伯年将传统笔墨的触角伸向了现实社会的角角落落。

反观现今我们的人物画创作,在各类展览评选中,看到的是大量套路化的绘画语言和构图形式,看到的是毫无温度的匠人制作,看到的是谄媚的迎合与做作的表达;而看不到画家对生活的切身感悟和真情的流露,看不到画家应该具备的锐气与蓬勃成长的创作状态。因而,在这种氛围下,任伯年写生性的创作应为当今画家提供更多的思考和借鉴。

参考文献:

[1]周京新.感觉无限[M].成都:四川美术出版社,2006.

[2]周积寅.中国画论辑要[M].南京:江苏美术出版社,2005.

作者简介:魏晋(1989-),男,江苏南通人,硕士,三级美术师,从事写意人物画研究。