陕西省能源消费转型与环境可持续发展耦合协调度及影响因素研究

摘 要:协调推动能源消费转型与环境可持续发展对推进中国式现代化有着重要的意义。从能源消费转型和环境可持续发展两个方面构建评价指标体系。运用熵权法和综合评价法,构建了能源消费转型和环境可持续发展系统的耦合协调度模型,分析了陕西省2015—2021年能源消费转型和环境可持续发展的水平与耦合协调度。研究表明,陕西省能源消费转型与环境可持续发展两个子系统之间耦合程度高,能源消费转型与环境可持续发展系统耦合协调程度不断改善。按影响程度大小,影响陕西省能源消费转型与环境可持续发展系统耦合协调度的主要因素依次为环境状态、能源消费结构、终端用能、环境治理、能源消费强度、环境压力和能源消费总量。

关键词:能源消费转型;环境可持续发展;耦合协调度;影响因素;陕西省

中图分类号:F 426;X 22

文献标识码:A

文章编号:1672-7312(2024)05-0514-07

Coupling Coordination Degree and Influencing Factors of Energy Consumption Transformation and Environmental Sustainable Development in Shaanxi Province

ZHAO Jing1,2,LI Chenyue1

(1.College of Marxism,Xi’an University of Science and Technology,Xi’an 710054,China;2.Research Center for Energy Economy and Management,Xi’an University of Science and Technology,Xi’an 710054,China)

Abstract:Coordinating the promotion of energy consumption transformation and environmental sustainable development is of great significance to the promotion of Chinese modernization.The evaluation index system is constructed from two aspects of energy consumption transformation and environmental sustainable development.Using the entropy weight method and comprehensive evaluation method,the coupled coordination degree model of energy consumption transformation and environmental sustainable development system is constructed,and the level and coupled coordination degree of energy consumption transformation and environmental sustainable development in Shaanxi Province from 2015 to 2021 are analyzed.The study shows that there is a high degree of coupling between the two subsystems of energy consumption transition and environmental sustainable development in Shaanxi Province,and the level of coupling and coordination between the energy consumption transition and environmental sustainable development system is constantly improving.According to the degree of influence,the main factors affecting the degree of coupling and coordination between energy consumption transformation and environmentally sustainable development system in Shaanxi Province are environmental status,energy consumption structure,end-use of energy,environmental governance,energy consumption intensity,environmental pressure and total energy consumption.

Key words:energy consumption transition;environmental sustainable development;coupling coordination degree;influencing factors;Shaanxi Province

0 引言

化石能源开发利用带来的生态环境恶化,以及能源消费所导致的污染排放,正日益超出环境的承受能力[1]。目前我国能源消费中传统能源占70%以上,40.1%的城市环境空气质量超标[2],传统的能源消费方式与环境可持续发展之间矛盾突出。中国要“以能源绿色低碳发展为关键,坚持走生态优先、绿色低碳的发展道路”[3]。2021年9月,习近平总书记在陕西榆林考察时强调,能源产业要继续发展,否则不足以支撑国家现代化。煤炭能源发展要转化升级,走绿色低碳发展的道路。这样既不会超出资源、能源、环境的极限,又有利于实现碳达峰、碳中和目标[4]。应深入推进能源消费革命,“以高品质生态环境支撑高质量发展,加快推进人与自然和谐共生的现代化”[5]。

近年来,针对能源消费与生态环境之间的关系,国内外许多学者做了大量研究。国涓[6]分析了能源消费对环境的影响以及能源活动的环境成本。ZHANG S等[7]对环境压力中污染物排放等不同要素间协同作用进行研究。DE CARVALHO A L等[8]通过投入产出模型对巴西能源—经济—环境系统的发展现状、关联特征以及子系统之间关系进行评估研究。SHAHBAZ M等[9]通过使用1971—2011年间葡萄牙的相关数据,研究经济增长、能源强度和碳排放之间的关系。吴鸣然等[10]基于中国1990—2014年的数据,通过向量自回归模型和方差分解函数等方法,证明了能源和环境两系统之间存在长期稳定的关系。PAN X等[11]基于2006—2015年中国省级面板数据,运用DAG图和结构向量自回归方法研究了环境规制、技术创新和能源效率之间的内在动态关系。逯进等[12]基于中国四大区域的面板数据,测算能源、经济与环境三系统间的耦合协调水平,并从不同角度对系统间关系进行了研究。WU D等[13]通过构建系统动力学模型来探讨经济、能源和环境子系统间相互关系与影响因素。现有文献多从国家层面对能源消费与环境污染的相关性进行定量研究。作为省域实证分析的对象,陕西省能源资源富集,化石能源在能源消费结构中长期占90%以上,2021年煤炭消费比重高于全国平均水平17.69%。2020年陕西省国考城市优良天数低于全国平均水平[14],6个城市被国务院印发的《空气质量持续改善行动计划》列入重点区域,“双碳”目标任务艰巨。随着经济社会的高质量发展,陕西省在积极推动能源绿色低碳转型的过程中,对环境可持续发展也产生了良性影响,具有一定的代表性。研究选取耦合协调模型,对陕西能源消费转型与环境可持续发展的耦合协调关系进行研究,分析影响陕西省能源消费转型与环境可持续发展的主要因素,为推动我国能源绿色低碳转型和环境可持续发展提供参考。

1 评价指标体系构建与耦合协调模型选取

1.1 评价指标体系构建

1.1.1 数据来源

2015—2021年陕西省能源消费转型评价指标的数据主要来源于《陕西省统计年鉴》以及国家统计局、陕西省人民政府、陕西省城市燃气热力协会等网站。环境可持续发展评价指标的数据主要来源于《陕西省统计年鉴》《陕西省水资源公报》等以及陕西省人民政府网站。个别缺失的数据采取线性插值法补齐。

1.1.2 指标选取

为综合反映陕西省能源消费转型和环境可持续发展的相互作用效果,以全面性、科学性与可行性为原则,参考《能源生产和消费革命战略(2016—2030)》[15]《新时代中国能源发展白皮书》[16]《中国能源绿色发展指标体系》[17]《绿色发展指标体系》[18],结合陕西省能源消费与环境可持续发展的实际,确定了能源消费总量、能源消费强度、能源消费结构、终端用能、环境状态、环境压力、环境治理七个维度,共计选取22个指标,搭建了能源消费转型和环境可持续发展的指标体系。能源消费转型从四个维度选取11个指标进行衡量,包括能源消耗总量、煤品消耗总量、单位GDP能源消耗、万元工业增加值电耗量、单位GDP能源消耗降低、煤消费占比、油消费占比、天然气消费占比、可再生能源消费占比、人均电力消费、新能源汽车保有量。

环境可持续发展从3个维度选取11个指标进行衡量。其中,环境状态维度包括人均水资源、森林覆盖率、地级及以上城市空气质量优良天数比率、地表水劣V类水质断面比例等指标。环境压力维度包括万元工业增加值SO排放、万元工业增加值COD排放、万元工业增加值耗水量、万元工业增加值产生一般工业固体废物等指标。环境治理维度包括工业废水治理设施套数、工业废气治理设施处理能力、一般工业固体废物综合利用量等指标。

衡量陕西省能源消费转型与环境可持续发展的各个指标,当指标数值越大越好时,为正向指标,反之为负向指标,并利用熵权法计算指标权重,见表1,三级指标熵权相加后得到相应二级指标熵权。

1.2 研究方法

1.2.1 数据标准化处理

采用归一法对指标体系进行标准化处理。其中,y为第i个评价对象第j项指标的实际评价值;X为标准化后的指标值;maxX和minX分别为指标值的最大值和最小值。正向指标采用式(1),负向指标采用式(2)。为避免出现0值对后续计算产生影响,在处理后的数据上加0.001。

1.2.2 指标权重系数确定

熵权法的主要原理是指标值的差距越大,则该指标在综合评价中所起的作用越大;如果某项指标全部相等,则该指标在综合评价中不起作用。依次求矩阵y第i项指标下第j个年份的贡献度p,计算公式如下

计算各指标的信息熵,计算公式如下

计算各指标的权重,计算公式如下

1.2.3 耦合协调度模型选取

耦合理论可被用来描述两个或者两个以上系统之间相互作用的程度[19]。耦合度表示能源消费转型与环境可持续发展两个子系统之间的相互影响程度。以耦合度计算基础,定量研究得出系统之间的耦合协调程度,能够清晰地反映出系统之间相互作用、相互影响的协调程度,能够判断出系统之间是否和谐发展[20]。

参考耦合协调理论与既有研究[21-22],耦合度C,综合评价指数T,耦合协调度D的测算公式分别为

其中,耦合度C范围在0到1之间,越接近于1,说明两者关联程度越高,整个系统越趋于有序发展。T为综合评价指数,a和b为两个子系统的待定系数,a+b=1,参考相关研究成果[23-25],将待定系数分别定为a=0.5、b=0.5。耦合协调度D范围在0到1之间,D值越大说明两个子系统耦合协调发展越好。D值为1时,两个子系统之间达到理想状态。

1.2.4 能源消费转型和环境可持续发展耦合协调度评价标准确定

将两个子系统的耦合度C与综合评价指数T代入式(8)中,即可得到能源消费转型和环境可持续发展的耦合协调度D。国内较多研究者采用了廖重斌[26]所界定的协调等级的划分标准,并推演出耦合协调度D的划分标准。在此基础上划分出能源消费转型和环境可持续发展耦合协调度的分类体系及判别标准,见表2。

2 实证分析

结合陕西省实际,通过构建能源消费转型与环境可持续发展的评价指标体系,运用熵权法和综合评价法,得到2015—2021年陕西省能源消费转型综合评价值和环境可持续发展综合评价值,分析两者之间的对比关系。在此基础上,计算出能源消费转型与环境可持续发展耦合协调系统的耦合度C、综合评价指数T和耦合协调度D,分析陕西省能源消费转型与环境可持续发展两个子系统的耦合协调水平。

2.1 陕西省能源消费转型与环境可持续发展水平评价

依据指标体系和测算模型,分别得出2015—2021年陕西省能源消费转型与环境可持续发展的综合评价值,见表3。

从变化趋势来看如图1,能源消费转型水平在2015—2021年总体均呈现上升趋势,由0.129 63增长至0.310 26,年均增长率为15.66%,但在2015—2016年降低3.7%,在2019—2020年降低34.09%,发展过程存在波动性。其中各二级指标权重排序为能源消费结构(0.206 741)>终端用能(0.116 129)>能源消费强度(0.105 896)>能源消费总量(0.060 468),能源消费结构对子系统影响较大。三级指标中天然气消费占比、新能源汽车保有量、可再生能源消费占比、煤消费占比、单位GDP能源消耗降低对子系统影响较大。

环境可持续发展水平在2015—2021年增长较快,由0.117 96增长至0.476 67,年均增长率为26.21%。在2016—2017年降低2.25%,2019—2020年增长90.67%,各二级指标权重排序为环境状态(0.305 647)>环境治理(0.115 437)>环境压力(0.089 684),环境状态对环境可持续发展子系统影响较大。三级指标中森林覆盖率、人均水资源、一般工业固体废物综合利用量、地表水劣Ⅴ类水质断面比例、工业废气治理设施处理能力对子系统影响较大。

综合来看,2017年前,能源消费转型水平和环境可持续发展水平综合评价值二者增幅与差距较小。2017—2019年能源消费转型水平高于环境可持续发展水平,二者综合评价值增幅变大。2019—2021年环境可持续发展水平高于能源消费转型水平。2020年二者差距显著。2015—2021年7年中环境可持续发展水平综合评价值较能源消费转型水平综合评价值增幅更大。

2.2 陕西省能源消费转型与环境可持续发展耦合协调度分析

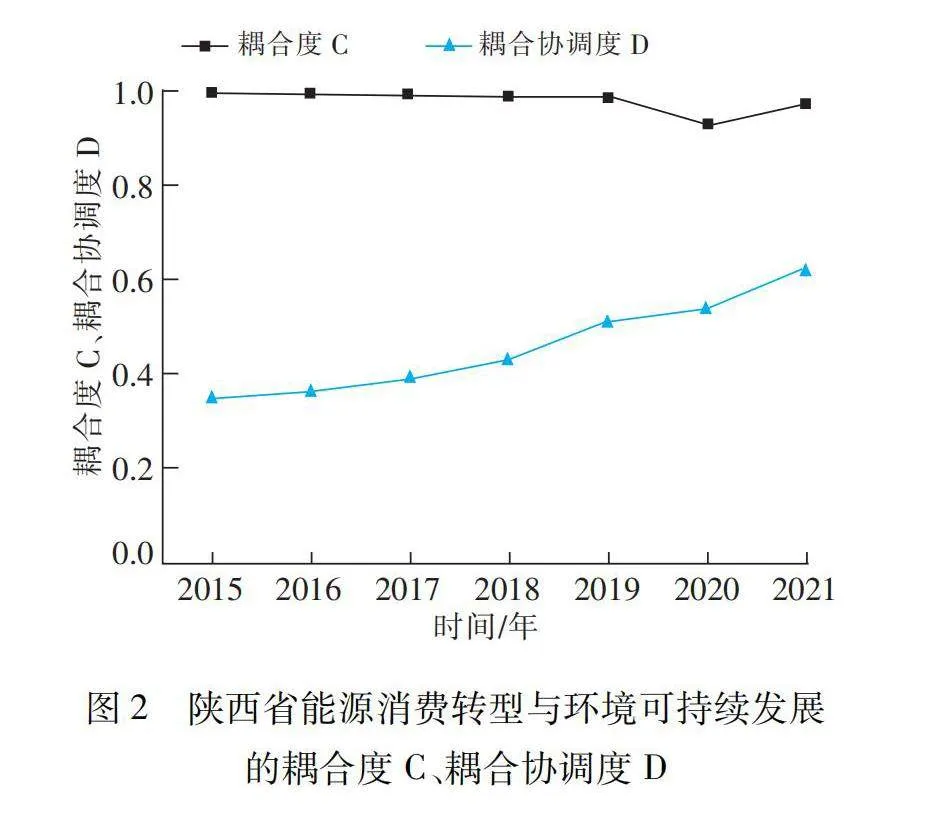

陕西省能源消费转型与环境可持续发展的耦合度C值相对比较稳定,整个系统2015—2021年7年中有序发展如图2。2015—2019年均在0.98以上,2020年小幅下降至0.929 84,2021年回升至0.977 38,见表4。整体处于高度耦合的状态,说明能源消费转型与环境可持续发展两个子系统关联性极强。

陕西省能源消费转型与环境可持续发展的耦合协调度D在2015—2018年年均增长速度6.8%,在2019—2021年间年均增长速度10.24%,在2015—2021年间呈现逐年稳步上升的趋势。从2015年的轻度失调衰退类型改善为2021年的初级协调发展类型,经历了由轻度失调衰退类型(2015—2017),到濒临失调衰退类型(2018),再到勉强协调发展类型(2019—2020),最后到初级协调发展类型(2021)的改善过程,最低值0.351 65(2015年),最高值为0.620 13(2021年),2021年能源消费转型与环境可持续发展的耦合协调水平达到了7年中最好的状态。2015—2021年7年间,实现了“失调衰退”到“协调发展”的进步。

3 结语

1)运用耦合协调模型对陕西省能源消费转型与环境可持续发展耦合协调度进行定量研究。研究结果呈现出陕西省能源消费转型水平与环境可持续发展水平在2015—2021年间均有提升,证明2015年后陕西省贯彻新发展理念与能耗“双控”目标任务效果显现;影响陕西省能源消费转型与环境可持续发展系统耦合协调度的主要因素按影响程度依次为环境状态、能源消费结构、终端用能、环境治理、能源消费强度、环境压力和能源消费总量;能源消费转型与环境可持续发展长期处于高水平耦合状态,耦合协调度稳步上升,7年间实现了从“轻度失调衰退”到“初级协调发展”的进步,能源消费转型和环境可持续发展之间形成良性互动。

2)在环境可持续发展方面:守护水资源与森林资源,防止生态退化,巩固环境状态的现有成果;强化关中地区大气治理重点区域的污染排放物考核,严格控制煤炭、钢铁、石化化工等重点工业部门等污染物排放;推广高效节能的环保技术应用,提升环境治理能力。

3)在能源消费转型方面:严格加强对能源消费总量尤其是对煤品消费总量控制;提升新能源在能源消费结构中占比,推广清洁能源替代,鼓励企业使用清洁能源进行生产经营,加快煤电“三改联动”,增强电网对新能源的消纳能力;保障民生用电需求,完善新能源配套基础设施,保持新能源汽车的发展势头。

4)完善能源消费转型激励政策,加强绿色环保管理,进一步提高能源消费转型与环境可持续发展的耦合协调程度。陕西省能源消费转型和环境可持续发展的耦合协调处在初级协调发展阶段,因此,陕西省政府相关部门应通力合作,加快推进经济结构的转型升级,针对性地制定相关激励政策和管理措施,切实扭转传统能源消费模式,实现能源消费转型与环境可持续发展的共同进步。

参考文献:

[1] 肖宇,彭子龙,何京东,等.科技创新助力构建国家能源新体系[J].中国科学院院刊,2019,34(04):385-391.

[2]生态环境部.生态环境部发布《2023中国生态环境状况公报》[EB/OL].(2024-06-05).https://www.me-e.gov.cn/ywdt/hjywnews/202406/t20240605_1075-031.shtml.

[3]新华社.习近平在“领导人气候峰会”上的讲话(全文)[EB/OL].(2021-04-22).http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2021-04/22/c_1127363132.htm.

[4]新华社.习近平谈能源产业:走绿色低碳发展道路[EB/OL].(2021-09-14).http://www.news.cn/politics/leaders/2021-09/14/c_1127861100.htm.

[5]新华社.以高品质生态环境支撑高质量发展——习近平总书记在全国生态环境保护大会上的重要讲话激励广大干部群众全面推进美丽中国建设[EB/OL].(2023-07-20).http://www.news.cn/politics/leaders/2023-07/20/c_1129760512.htm.

[6]国涓.我国能源消费与环境污染关系的分析[J].商业经,2008(11):8-9+56.

[7]ZHANG S,KHARRAZI A,WANG D,et al.Evaluating the synergy strength among environmental pressures at the sectoral level of China from the producer,consumer and supplier perspectives[J].Journal of Cleaner Production,2020:275(Dec.1):124199.1-124199.9.

[8]DE CARVALHO A L,ANTUNES C H,FREIRE F,et al.A multi-objective interactive approach to assess economic-energy-environment trade-offs in Brazil[J].Renewable & Sustainable Energy Reviews,2016,54(FEB.):1429-1442.

[9]SHAHBAZ M,JAM F A,BIBI S,et al.Multivariate Granger causality between CO emissions,energy intensity and economic growth in Portugal:Evidence from cointegration and causality analysis[J].Technological & Economic Development of Economy,2016,22(01):47-74.

[10]吴鸣然,赵敏.能源消费、环境污染与经济增长的动态关系——基于中国1990—2014年时间序列数据[J].技术经济与管理研究,2016(12):25-29.

[11]PAN X,AI B,LI C,et al.Dynamic relationship among environmental regulation,technological innovation and energy efficiency based on large scale provincial panel data in China[J].2019(07):428-435.

[12]逯进,常虹,汪运波.中国区域能源、经济与环境耦合的动态演化[J].中国人口·资源与环境,2017,27(02):60-68.

[13]WU D,NING S.Dynamic assessment of urban economy-environment-energy system using system dynamics model:A case study in Beijing[J].Environmental Research,2018,164(JUL.):70.

[14]陕西省人民政府办公厅.陕西省人民政府办公厅关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知[EB/OL].(2021-10-26).http://www.shaanxi.gov.cn/zfxxgk/zcwjk/szf_14998/qtwj/202208/t20220808_2235760.html.

[15]国家发展改革委.关于印发《能源生产和消费革命战略(2016—2030)》的通知[EB/OL].(2016-12-29)https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/201704/t20170425_962953.html

[16]国务院新闻办公室.《新时代的中国能源发展》白皮书.[EB/OL].(2020-12-21)http://www.scio.gov.cn/ztk/dtzt/42313/44537/index.htm

[17]印玺,胡健.中国省域能源绿色发展评价及时空特征研究[J].统计与信息论坛,2023,38(07):75-86.

[18]国家发展改革委.发展改革委印发《绿色发展指标体系》《生态文明建设考核目标体系》[EB/OL].(2016-12-29)https://www.gov.cn/xinwen/2016-12/22/content_5151575.htm.

[19]姜磊,柏玲,吴玉鸣.中国省域经济、资源与环境协调分析——兼论三系统耦合公式及其扩展形式[J].自然资源学报,2017,32(05):788-799.

[20]党建华,瓦哈甫·哈力克,张玉萍,等.吐鲁番地区人口—经济—生态耦合协调发展分析[J].中国沙漠,2015,35(01):260-266.

[21]王淑佳,孔伟,任亮,等.国内耦合协调度模型的误区及修正[J].自然资源学报,2021,36(03):793-810.

[22]赵建吉,刘岩,朱亚坤,等.黄河流域新型城镇化与生态环境耦合的时空格局及影响因素[J].资源科学,2020,42(01):159-171.

[23]王林钰,陈浩,陈思源,等.城市层面能源—经济—环境—社会耦合协调发展的动态演化与实证分析——以江苏省为例[J].北京理工大学学报(社会科学版),2022,24(01):51-64.

[24]洪雪飞,李力,王俊.创新驱动对经济、能源与环境协调发展的空间溢出效应——基于省域面板数据与空间杜宾模型的研究[J].管理评论,2021,33(04):113-123.

[25]马丽,金凤君,刘毅.中国经济与环境污染耦合度格局及工业结构解析[J].地理学报,2012,67(10):1299-1307.

[26]廖重斌.环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系——以珠江三角洲城市群为例[J].热带地理,1999(02):76-82.

(责任编辑:王强)