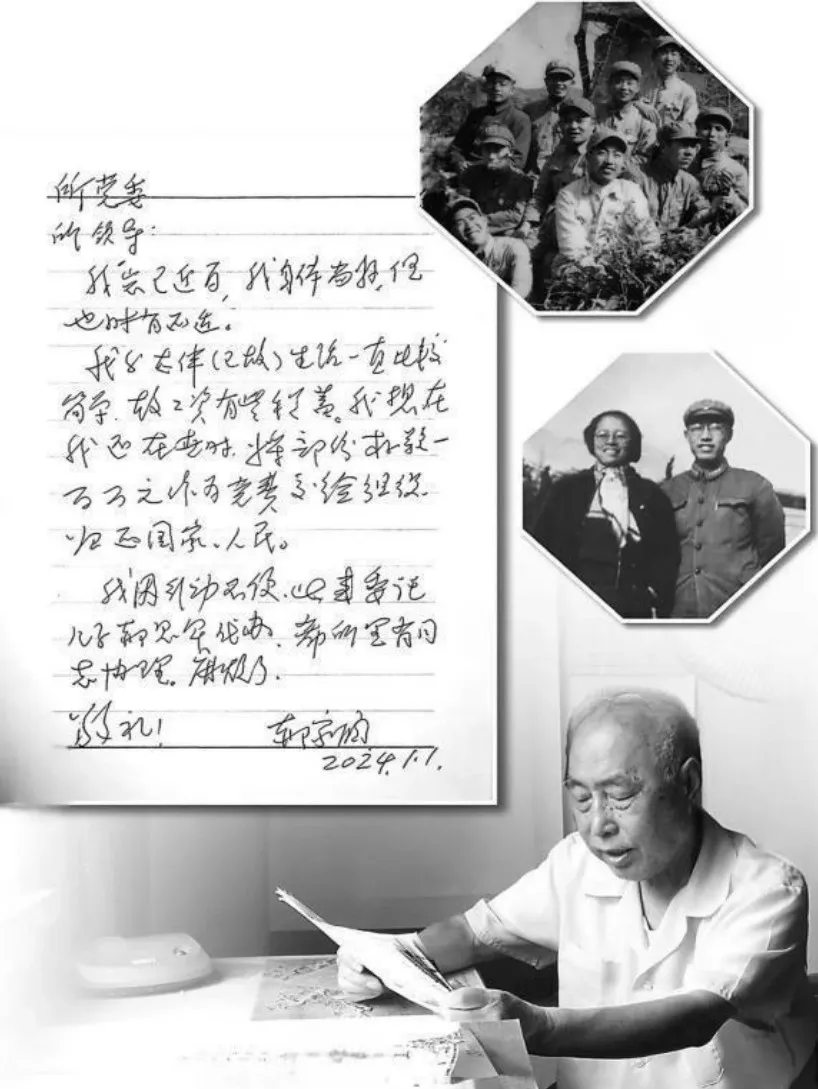

一位97岁老兵的忠诚告白

“所党委、所领导:我岁已近百,我身体尚好,但也时有不适。我与老伴(已故)生活一直比较简单,故工资有些积蓄。我想在我还在世时,将部分存款一百万元作为党费交给组织,归还国家、人民……”

写下这封信的,是上海市警备区虹口第六离职干部休养所97岁的离休干部郝家润。

信中“归还”一词,原本是个普通的词,但让人们又不约而同地感到不普通。

代办此事的郝思军明白父亲郝家润的想法,他和姐姐也支持父亲的决定:“父亲召集我们开家庭会议,我们觉得应该按他的愿望办,都表示支持。”

眼泪为谁而流

1948年11月,淮海战役碾庄圩战斗间隙,时任华东野战军第9纵队25师某团工兵营一连副指导员的郝家润正带领官兵临时休整。

“报告副指导员,连长牺牲了!”

“什么?”

“连长刚过河,踏上碾庄的土墙,就被流弹击中头部牺牲了!”

突如其来的消息,让郝家润一下子怔在原地。刚刚分别时连长姬学忠的话仿佛还在耳边:“副指导员,你先把部队带回去休息,我到对岸看看马上就回去……”

郝家润当即决定去看看姬连长,却得知“人已经被兄弟部队抬走”的消息。

见不到遗体,也没有照片。这一刻,姬学忠留给郝家润的,只剩下回忆——

7个月前,入伍后在军区机关工作了3年的郝家润调任一连副指导员,主持连队政治工作。初到连队,郝家润“两眼一抹黑”,是年长且经验丰富的姬连长“处处像兄长一样指点”,帮他捋顺工作。

“老连长……他把我当成兄弟一样,我一直记着他……”郝家润断断续续地回忆着。

郝思军说,每每想到姬连长,想到当年肝胆相照的战友和同志,父亲总是未语泪先流。

14岁时,郝家润义无反顾地走上革命道路,与几名同学一起参加了“青救会”。看他衣着单薄夜里冷得发抖,“青救会”会长李柳把身上的毛衣脱给他穿,自己却因着凉导致肺病复发,咳得吐了血。

18岁时,郝家润如愿加入八路军,身材瘦小的他,最小号的军装穿起来都显得太长。排长梁民先不仅抽时间帮他“加工改造”军装,还把自己的一个小皮挎包送给他,让他看起来利落又精神……

“在父亲心里,报答党的恩情和报答父母是一样的。”郝思军说起自己对父亲的理解。

“我是党养育的,党养我小,党养我老。”干部休养所护师邓周丽曾听郝家润这样说。

“我领工资有些积蓄,这些钱来自党和人民,现在没用完,我想应该交给组织,归还给党和人民。”这位党龄81年的老党员郑重地说。

与“冯同志”的约定

“爷爷奶奶你们好,不知近来身体好吗?我们期末考试分数已经出来了……这次语文是给你们写信报分数最差的一次,我感到内疚。请你们相信我一定多加努力……我一定说到做到。”

信的落款处写着:“孙子:盛盛。”

“盛盛”,这个没有血缘关系的“孙子”从2007年开始寄来的一封封书信,被“爷爷奶奶”细心地保存在一个深红色手提袋里,放在书桌柜子深处。手提袋里,还有部分他们向公益机构捐款的证明。

父母何时寄出第一笔爱心款、寄了多少钱,郝思军并不知情。但他知道,“父亲这次交纳大额党费,其实有一部分是为了母亲,母亲如果还在,也一定是这个想法”。

“与郝老风雨相伴60年的冯阿姨,郝老总是称呼她为‘冯同志’。”干休所干事余梦恬说。

“冯同志”是上海姑娘,共产党员,1956年与来自北方农村的郝家润结婚,因为“就想找个解放军”。

婚后第三年,“冯同志”就离开上海,追随先期援藏的丈夫,到气候恶劣、条件艰苦的西藏工作,后来又随丈夫调往四川西昌工作,前后共14年。

“冯同志”工作能力出色,进藏前在上海一家保密单位工作。具体工作内容,她“保密”了一辈子,郝家润直到现在都说不清楚。

“2016年,母亲去世后,我们按她的遗愿捐献了她的遗体。”郝思军说,父母早在2005年就双双签订了遗体捐献协议。

捐资助学、捐献遗体、交纳大额党费……为党和人民无所保留地奉献自己,这是郝家润与“冯同志”之间深情的约定。

什么才是重要的

郝家润身边的许多人说,名利、得失,这些东西,在老人眼里似乎都不重要。

什么才是重要的?

老人的客厅中摆放着一台旧冰箱、一个存放常用药品的旧柜子、一张小方桌、几把椅子,简朴得令人吃惊。案头摆着几本党的理论书籍。书上,许多字句下面用笔画着线,空白处写着体会感悟。“父亲每天雷打不动读书看报,还把重要内容标出来,每周让我把他看过的报纸带回去学习。”郝思军说。

爱好书法的郝家润,前些年写了一幅“晚节尤重”的作品挂在书桌旁的墙上。每天读书看报时,他一抬头就能看得到。

干休所政委说,坐在老人身边,会感到内心很安静;邓周丽说,老人的精神世界很富足;余梦恬说,和老人在一起很治愈,“满满都是正能量”……

上海又下起了小雨,细细密密地渗入大地,也润泽着人们的心田。

(摘自《解放军报》)