农村贫困治理中低收入群体主观阶层认同的差异与变化

摘" 要:主观阶层认同作为个体在社会环境中对自身社会经济地位的感知和判断,与个体的机遇、未来前景以及主观福祉等密切相关,然而其在贫困治理中却没有得到足够重视。基于此,本文从我国农村贫困治理出发,实证考察了农村低保对低收入群体主观阶层认同的影响以及这一差异在精准扶贫干预后所产生的变化,并进一步检验了其中的异质性效应。研究发现,总体上,相比没有农村低保的低收入群体,获得农村低保救助的低收入群体对自身的主观地位感知更低。进一步地,在精准扶贫政策实施前,相比没有农村低保的低收入群体,有农村低保的低收入群体呈现出更低的主观地位感知、更差的主观流动感知。而自精准扶贫政策实施之后,这一状况得到了明显的缓解和改善,并且这一变化在处于主要工作年龄的低收入群体中尤为显著。未来的农村贫困治理应将低收入群体的主观阶层认同纳为重要考量。

关键词:主观阶层认同;贫困治理;农村低收入群体;异质性效应

作者简介:葛霆,南京大学社会学院副教授,主要从事社会政策评估、儿童发展研究。

基金项目:国家社会科学基金项目“社会救助对农村贫困儿童人力资本发展的动态干预机制研究”(项目编号:21CSH093)的阶段性成果。

中图分类号:C913.7 ""文献标识码:A ""文章编号:1001-4403(2024)05-0039-13

DOI:10.19563/j.cnki.sdzs.2024.05.005

一、引言

随着现行标准下绝对贫困的基本消除,如何实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接、将农村社会救助纳入乡村振兴战略统筹谋划,成为现阶段我国农村贫困治理的核心议题之一。与以往政策相比,乡村振兴战略的制定与实施更加强调以人为中心的发展视角,尤为重视农民的全面发展。①" ①中共中央 国务院:《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,2018年1月2日。因此,对于我国农村贫困治理的系统考量与过往经验的借鉴,不仅要考虑客观指标,更应关注相关政策制度所带来的主观效应。而主观阶层认同则是其中的一个核心概念。主观阶层认同通常被认为是个体对自己在社会分层结构中所处地位的主观认定与评价。这一概念虽建立在客观阶层地位所提供的物质基础之上,却与客观阶层地位不同,其涉及个体在所处的社会环境中对自身社会经济地位的判断。②" ②Cohen S,Alper C M,Doyle W J,et al.Objective and subjective socioeconomic status and susceptibility to the common cold.Health Psychology,2008,27(2),pp.268-274.这种自我认同通常包含两种比较:个体主观认定的社会阶层地位与他人阶层地位的比较;个体阶层地位在时间维度上的自我比较。①" ①Adler N E,Epel E S,Castellazzo G,et al.Relationship of subjective and objective social status with psychological and physiological functioning:Preliminary data in healthy,white women.Health Psychology,2000,19(6),pp.586-592.也因此,主观阶层认同通常包括主观地位感知(perceived social status)与主观流动感知(perceived social mobility)。作为一种主观意识,主观阶层认同是对自身阶层地位的一种更为微妙的判断,其受所处的环境影响,与个体所感知到的生活机会和未来前景密切相关。所以,主观阶层认同往往会产生比客观阶层地位更为深远的影响,涉及个体教育获得、职业收入等成就信息,以及个体主观福祉等心理效应。

理解低收入群体的主观阶层认同对于现阶段的贫困治理尤为重要。主观阶层认同作为政策目标群体自我评估中的核心概念,在社会心理学和认知心理学的相关文献中,一直以来被认为是影响主观福祉的关键机制。对于这一潜在中间机制,情境主义(contextualism)视角提供了相应解释:阶层社会认知理论(social cognitive theory of social class)认为,与物质资源的匮乏和减少相同,主观阶层认同的降低也会产生制约低收入群体社会结果的环境,并增强其情境主义倾向(contextualist tendencies),即关注外部的不可控的社会力量以及其他影响自身生活结果的个体因素。情境主义特征中有较大一部分不利于他们适应社会,并会进一步影响主观福祉及心理健康。与此同时,这种情境主义社会认知倾向使得贫困对象往往会对贫富差距做出外归因,以致抱负水平较低,久而久之失去脱贫动力。②" ②Kraus M W,Piff P K,Mendoza-Denton R,et al.Social class,solipsism,and contextualism:how the rich are different from the poor.Psychological Review,2012,119(3),pp.546-572;胡小勇、徐步霄、杨沈龙等:《心理贫困:概念、表现及其干预》,《心理科学》2019年第5期,第1224-1229页。只有改善低收入群体的主观阶层认同,才能更好地建立低收入群体在特定情境下的心理复原能力,增强其内生动力,从而对其自身乃至整个社会的发展大有裨益。

社会阶层分化往往会导致社会成员基于其所处的社会经济地位对个体的评判。不少研究显示,以社会经济地位为标准的分层会通过制度性因素导致低收入群体污名化,进而影响其主观阶层认同,最终对这一群体的生活质量、身心健康产生长期的负面影响,这些烙印甚至还会延续到下一代。③" ③Ursache A,Noble K G,Blair C.Socioeconomic status,subjective social status,and perceived stress:associations with stress physiology and executive functioning.Behavioral Medicine,2015,41(3),pp.145-154.而在社会政策研究中,污名化的产生和延续往往与社会救助的使用这一制度性因素有关。学者们发现污名化过程始于外界对受助者的负面刻板印象,并在救助项目的执行过程中通过人际交往不断加强。从个人主义与新自由主义的角度来看,接受社会救助带来更多的是一种污名化的经历,特别是带有家计调查的社会保障政策。正由于参与救助所产生的福利污名(welfare stigmatization)效应会抑制受助者的自我发展能力,贫困治理面临严峻的可持续发展问题。

改革开放以来,我国农村贫困治理工作成效显著。截至2020年底,农村绝对贫困人口全部脱贫。按照现行贫困标准计算,我国摆脱贫困的农村人口达到7.7亿人。按照世界银行国际贫困标准,减贫人口也占了同期全球减贫人口70%以上。我国提前10年实现了《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标。但是,像农村最低生活保障制度(以下简称“农村低保”)等相关政策制度的贯彻执行同样面临上述社会救助项目的一般问题。要切实巩固拓展脱贫攻坚成果,健全农村贫困治理体系,核心问题之一就是要将激发农村低收入群体的内生动力、增强其发展能力作为根本举措。而实现这一目标仅从物质上对农村低收入群体进行帮扶远远不够,更重要的是有效提升其主观阶层认同,令其能够在努力实现自主脱贫的同时增强主观地位感知与主观流动感知、扩大自身的社会流动机会。

基于此,本研究将立足于主观阶层认同,从农村低保与精准扶贫的衔接与组合入手,探究以这一政策组合为基础的贫困治理下农村低收入群体主观阶层认同的差异与变化。具体而言,利用中国社会状况综合调查(CSS)2013年和2017年两期数据,本研究拟考察与检验农村低保对低收入群体主观阶层认同所产生的影响,以及精准扶贫政策干预后所产生的变化,并进一步考察其中的异质性效应。期望可以通过聚焦农村低收入群体的主观阶层认同,为现阶段将主观政策效应纳入贫困治理统筹谋划提供借鉴,为后续农村低保与乡村振兴战略的有效衔接、构建解决相对贫困的长效机制、实现扶贫成效的可持续提供参考。

二、文献综述与理论框架

(一)贫困治理与低收入群体的主观阶层认同

在全世界范围内,贫困已经不仅仅是一个经济问题,还是包含物质资料缺乏、自我尊严缺乏、生活基本能力缺乏等多方面的问题。实际上,早在20世纪80年代,Amartya Sen就曾指出,收入低下只是贫困的表象,其不能用来判定一个人的全部处境,而一个人实现自己想要的基本物质生活和自由的可行能力才是判断一个人真实处境的决定性因素。①nbsp; ①Sen A K.Rights and capabilities,in Resources,Values and Development.Oxford:Basil Blackwell,1984.只有具有可行能力,低收入群体才能够更多地参与到公众活动中,他们的人格尊严才能得到保障和维护。因此,Sen提议在进行有关贫困及贫困政策的分析和评估时应当将贫困的定义和分析在主观层面进行延伸和扩展②" ②Sen A.Violence,identity and poverty.Journal of Peace Research,2008,45(1),pp.5-15.,从以收入为核心的单维贫困扩展为从福利角度理解的多维贫困。近年来,政策研究领域越来越关注社会政策所带来的主观效应,然而这一概念在贫困治理的政策评估中尚未得到广泛应用。主观效应,尤其是其中的主观阶层认同,既可以反映政策实施后个体客观社会地位的变化,还广泛涵盖了社会关系、安全感、自尊等非物质福利维度的变化,其所指向的政策效应可能与客观指标完全不同。这些主观感知反映了贫困对象对自身需求满足状况或生活境遇的评判,也是贫困对象对政策实施效果的感知,它不但是经济现象,更是社会和政治现象。

现有关于贫困治理对主观阶层认同影响的研究同样存在不一致的结论。一方面,福利污名化理论认为,接受福利的人会受到“严厉的贫困治理”。从福利救助项目本身来看,这类项目会通过不同路径迫使接受救助本身与个体的社会阶层身份联系在一起,使得受助者认为自己是福利阶层的永久成员,从而造成更低的主观阶层认同偏差。从受助者的角度来讲,受助者家庭财政的不稳定既是依赖福利救助的原因,同时也是社会救助所产生的不良结果,而这种不稳定会使受助者对其社会阶层的看法产生负面影响。不论是哪一方面,福利受助者更低的主观阶层认同都会进一步增加其福利耻感,导致其主观福祉难以提升。遵循这一理论逻辑,相关研究发现:接受福利救助会产生贫困标签效应,加深受助者对自身的贫困认同,且接受福利的时间越长,这一负面的感知就越强。③" ③Goodban N.The psychological impact of being on welfare.Social Service Review,1985,59(3),pp.403-422.另一方面,也有学者提出,扶贫政策尤其是转移支付有助于提升受助者的主观阶层认同。其潜在原因可能是主观阶层地位很大程度上受到客观阶层地位的影响,当收入波动发生后,个体及其家庭在社会经济地位所产生的变化便可能影响个体的主观阶层认同。④" ④Jackman M R,Jackman R W.An interpretation of the relation between objective and subjective social status.American Sociological Review,1973,38(5),pp.569-582.一直以来,收入都是影响主观阶层认同关键且强韧的存在⑤" ⑤李骏:《从收入到资产:中国城市居民的阶层认同及其变迁——以1993—2013年的上海为例》,《社会学研究》2021年第3期,第114-136页;Kelley J,Evans M D.Class and class conflict in six western nations.American Sociological Review,1995,60(2),pp.157-178.,基于这一逻辑,以转移支付为主的扶贫政策通过提高受助者的经济收入,可能对其主观阶层认同产生正面影响。此外,还有研究发现只有诸如福利救助这类带有污名化的政策才会带来负面影响,而诸如社会保障这类稳定公民身份的政策则不会有类似影响。①" ①Soss J.Lessons of welfare:Policy design,political learning,and political action.American Political Science Review,1999,93(2),pp.363-380.

综上,基于不同的理论视角和政策类型,现有研究对贫困治理如何影响低收入群体的主观阶层认同有不同的发现和解释机制。但需要特别提及的是,这些研究大多是建立在Esping-Anderson的西方福利国家体制模式上②" ②Jger M M.Welfare regimes and attitudes towards redistribution:the regime hypothesis revisited.European Sociological Review,2006,22(2),pp.157-170.,对于解释我国的扶贫制度作用十分有限。中国的贫困治理及社会保障体系建立在截然不同的意识形态和政策基础上。相比西方福利国家,中国贫困治理的模式和动态与西方的福利制度有很大的不同,所以相应议题有必要在中国情境下进一步探讨。更重要的是,在我国社会经济快速转型和急剧变迁的大背景下,多种扶贫政策交叠而至,政策之间的衔接更为复杂。因此,与单一的政策评估相比,从政策组合的角度出发进行评估,既能准确反映我国农村贫困治理工作的主观政策效应,也符合转型期中国社会的现实情况。

(二)中国农村贫困治理的主要政策:长期制度与阶段性政策的组合

进入21世纪以来,我国经济社会的快速发展带来了结构性的变化与升级,也让贫困治理特别是农村扶贫工作面临新的挑战。农村低保作为我国政府实行的一项主要的转移支付政策,是农村社会保障体系的基础性长期制度。自2007年中央政府通过《国务院关于建立全国农村最低生活保障制度的通知》,农村低保作为社会救助制度的主体,开始在减少贫困、保障贫困人口基本生活需要方面,发挥着保基本、兜底线的关键作用。农村地区低保标准是由县市区政府根据当时当地的基本生活必需品消费、经济以及财政状况制定,也会根据物价水平的变化而定期调整,因而各地区之间的农村低保标准并不一致,甚至差异很大。但是低保救助申请标准在各地基本相同,原则上只要家庭人均收入低于所属地区最低生活保障水平便有资格获得低保援助。截至2020年底,农村低保覆盖人口3 620.8万人,全年各级财政共支出农村低保资金1 426.3亿元。民政部统计数据显示,从覆盖人口数量以及投入资金总额来看,中国农村低保已成为世界上规模最大的减贫性现金转移支付项目之一。

尽管农村低保在减贫方面取得了一定进展,但还存在诸多问题,农村贫困治理问题及其脆弱性仍旧非常突出。为了弥补现有政策制度的缺失、整合扶贫资源,需要有针对性地做好扶贫帮困工作,建立有效的帮扶机制迫在眉睫。基于此,中央政府于2014年在全国全面推行精准扶贫战略这一阶段性反贫困政策方略。就政策基本框架而言,精准扶贫政策是针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况,运用科学有效的程序对扶贫对象实施精确识别、精确帮扶、精确管理的治贫方略。精准扶贫政策强调“六个精准”“五个一批”。在识别标准上,除了考虑人均可支配收入的绝对贫困标准外,还纳入了“两不愁三保障”的多维度识别指标,在界定和识别贫困户上更加科学也更加准确。为保证精准扶贫政策的顺利开展,中央政府还推动建立了“五个工作平台”“六项扶贫行动”以及“十项精准扶贫工程”。精准扶贫工作逐步建立起了“转移支付”“支出减免”和“增强内生动力”等多元化帮扶模式。③" ③李芳华、张阳阳、郑新业:《精准扶贫政策效果评估——基于贫困人口微观追踪数据》,《经济研究》2020年第8期,第171-187页。

总体来说,精准扶贫与农村低保在以下几个维度均存在明显差异。就政策覆盖群体而言,农村低保只涉及低保对象,而精准扶贫兼具区域普惠性特征。就政策类型而言,农村低保属于补缺型的兜底性“输血式”政策,而精准扶贫是以保障性和开发性功能为一体的综合性扶贫政策。就政策性质而言,农村低保属于传统的社会救助政策,而精准扶贫还涵盖了以开发社会资本和人力资本为导向的一系列具有社会投资属性的措施。此外,精准扶贫所采用的多元化帮扶模式在低收入与非低收入群体之间,以及低收入群体内部均存在异质性效应。具体而言,一方面,精准扶贫既包括以转移支付和支出减免等兜底性保障政策,还囊括了基础设施建设、公共服务供给、产业扶贫等一系列普惠型政策,从而使精准扶贫政策的受益对象形成从点到面的覆盖,进而产生广泛的“溢出效应”(spillover effects);另一方面,精准扶贫不仅注重以财政补贴、实物救济为主的“输血式”再分配,更加重视以“增强内生动力”为核心的一系列“造血式”扶贫措施。由于精准扶贫政策的“效应溢出”和“造血式”属性本质上强调经济发展与市场机制配置资源的按要素分配,因此,在市场机制作用下,“造血式”扶贫所带来的政策效应更为明显,并且更多流向了具有更高要素禀赋的家庭。而要素禀赋较低的家庭往往只能通过“输血式”政策获益,其获得的“造血式”利益较少。也正是因为这种多元化帮扶模式,导致精准扶贫所带来的政策效应在不同群体中存在异质性。①" ①周强:《精准扶贫政策的减贫绩效与收入分配效应研究》,《中国农村经济》2021年第5期,第38-59页。因此,要准确分析我国农村贫困治理对低收入群体主观阶层认同的影响,有必要将农村低保和精准扶贫均纳入分析框架中,以两项政策的衔接与组合作为切入点进行全面和系统的考量。

(三)农村低保、精准扶贫与低收入群体的主观阶层认同:基于政策组合的分析框架

作为两项政策中最先开始实施的长期性贫困治理制度,农村低保自实施以来,其主观政策效应引起了越来越多学者的关注。在主观阶层认同层面,既有研究结论并不一致。一方面,有学者发现,农村低保所带来的物质生活的改善有助于降低低保对象对其亲友的经济依赖,令其可以更为体面地参与社交活动,从而有效改善受助者的社会地位认同和对未来的信心度。②" ②Han H,Gao Q.Does welfare participation improve life satisfaction?Evidence from panel data in rural China.Journal of Happiness Studies,2020,21(5),pp.1795-1822.然而,另一方面,农村低保作为一种基于家计调查(means-tested)划分的转移支付项目,也会如西方福利国家一样容易产生福利污名效应。从低保申请过程来看,由于低保申请涉及公共救助瞄准,这一过程往往伴随着入户核查和公共监督环节。不仅如此,确认后往往在当地还会公示公开受助人的姓名和家庭情境等信息,有损受助者的隐私,严重伤害受助者自尊,给受助者带来社会耻感。③" ③Li M,Walker R.Shame,stigma and the take-up of social assistance:insights from rural China.International Journal of Social Welfare,2017,26(3),pp.230-238.在获得低保之后,又由于“低保户”往往被当作贫困的代名词,接受低保不仅会受到严苛的监督,还往往会被贴上不愿承担应有责任和靠福利生活的贫困标签。这些负面刻板印象和标签效应,会让农村低保受助者在人际网络中不可避免地受到歧视,从而导致受助者更低的主观地位感知,影响其对未来的信心和生活满意度。此外,在现有的低保研究中,低收入群体的主观流动感知是一个被忽略却重要的评估议题。结合James Midgley的发展性社会政策的基本分析框架,社会流动机会是否得到改善的相关考量,是社会政策可持续性与发展性的重要评判依据。④" ④Midgley J.Social development:The developmental perspective in social welfare.London:Sage,1995.基于此,笔者提出并尝试回答本文的第一个研究问题:就农村低保制度本身而言,相比没有获得农村低保的低收入群体,获得农村低保的低收入群体在主观阶层认同(阶层地位感知与阶层流动感知)上会呈现出怎样的差异?

而对于农村贫困治理中的另一项主要政策——精准扶贫,其积极的政策效应已经得到了广泛的经验支持。在主观层面,既有研究表明,精准扶贫通过提升低收入群体的主观社会地位感知和对未来的信心,进而增加了其主观幸福感。⑤" ⑤胡原、曾维忠、蓝红星等:《精准扶贫提高了贫困户的幸福感吗——基于CLDS数据的实证分析》,《农业技术经济》2022年第5期,第91-104页。然而,当考虑到精准扶贫与农村低保的衔接时,其对低收入群体福祉的提升很可能会呈现更为复杂的模式。具体而言,可能会有两种不同的政策组合效应。其一,精准扶贫的实施对农村低保可能存在一定的促进作用:虽然精准扶贫在政策设计与制定中考虑了农村低保的兜底保障作用,但是,如果精准扶贫中的“造血式”措施会令那些处于深度贫困的低保受助者产生更强的内生动力、更高的脱贫积极性,那么低保户相比非低保户便可能从精准扶贫资源中获益更多,在这种情况下,主观阶层认同的净效应也会更高。比如,一项针对埃塞俄比亚的贫困政策研究显示,额外的转移性收入虽然改善了贫困家庭的物质条件,但贫困家庭的自我形象认同并没有得到相应改善。相比转移性支付,就业虽然不能在短期内改善贫困家庭的物质消费水平,但通过劳动参与,贫困对象自身的贫困身份认同有所下降,也产生了更积极的主观感知。①" ①Alem Y, Khlin G,Stage J.The persistence of subjective poverty in urban Ethiopia.World Development,2014,56,pp.51-61.其二,精准扶贫也可能会对农村低保产生抑制性影响。如果精准扶贫政策覆盖下的非低保低收入群体产生了更强的内生动力,其可能比获得低保的低收入群体获益更多。实际上,有关社会保障政策的研究显示,针对贫困群体的社会保障政策一方面可能让受助者形成依赖,另一方面由于受助门槛的要求,可能会给受助者贴上“贫穷”的标签,加深受助者对贫困身份的自我认同。基于这一逻辑,精准扶贫政策的“发展”特性难以对低保受助者发挥作用;相反,其可能对低保覆盖以外的群体产生正向影响,从而形成了对农村低保的抑制效应。此外,还需提及的是,精准扶贫所蕴含的“造血式”功能对不同年龄群体也可能会产生差异性的影响。由于“造血式”扶贫旨在通过开发扶贫提升低收入群体的自我发展能力,进而达到持续稳定脱贫的目标,因此,“造血式”扶贫更强调政策对象的劳动能力,以及可激发的内生动力,解决福利依赖、避免掉入福利陷阱。②" ②邢成举、宋金洋:《共同富裕背景下发展型社会政策与农村低收入人口的常态化帮扶》,《贵州大学学报(社会科学版)》2023年第2期,第68-77页。有关组织社会学的研究发现,个体在劳动能力和工作动机上的差异对他们的工作成果存在关键影响,而这一差异往往通过年龄显示。相比老龄群体,处于主要工作年龄的年轻职工通常有更强的工作动机,他们更愿意接受新技能的培训,也更倾向协作,这些差异在很大程度上解释了不同年龄群体在工作业绩上的差异。③" ③Kanfer R,Ackerman P L.Aging,adult development,and work motivation.Academy of Management Review,2004,29(3),pp.440-458.类似地,在农村贫困治理中,处于主要工作年龄的低收入群体,通常由于劳动能力更强,内生动力更高,而可能比老龄群体从政策组合中受益更多。进而,笔者提出并尝试回答本文的第二个研究问题:从政策组合的角度出发,当农村贫困治理考虑到精准扶贫政策与农村低保制度的衔接时,农村低保对低收入群体主观阶层认同的影响又会呈现出怎样的变化?以及在工作年龄群体与老龄群体之间是否存在异质性效应?

三、数据、变量与方法

(一)数据

本研究的数据来源于中国社会状况综合调查(CSS)。CSS数据是由中国社会科学院社会学研究所于2005年发起的全国性大型抽样调查项目,每两年进行一次。CSS调查采用第五次和第六次人口普查的抽样框架,采用多阶段混合抽样策略,样本涵盖31个省/自治区/直辖市,151个区市县和604个村庄。目标人群为18岁或以上的成年人,内容涵盖有关就业、家庭和社会态度等各种信息。

考虑到本研究以精准扶贫和农村低保的衔接为切入点,考察与检验在以这一政策组合为基础的贫困治理下农村低收入群体主观阶层认同的差异与变化及其异质性效应,因此,样本的选取需要同时考虑到精准扶贫政策实施前后的数据信息,还要求分析样本中既有获得农村低保的低收入群体,又包含未获得农村低保的低收入群体。基于此,本研究落脚在2013年和2017年两年数据,这两年的数据分别发生在“精准扶贫”政策实施前和“精准扶贫”政策实施后,可以反映政策前和后的情况。结合研究设计,本分析聚焦农村低收入群体,样本界定主要基于两个识别标准:一是采用“社会不平等”视角,即根据“收入比例法”,计算出样本观测所在省份农村家庭人均收入中位数的50%,以此作为临界值界定出各省份的低收入群体④" ④李棉管、岳经纶:《相对贫困与治理的长效机制:从理论到政策》,《社会学研究》2020年第6期,第67-90页;Piachaud,D.amp; J.Webb,J.Changes in poverty.In Glennerster,H.,Hills,J.,Piachaud,D.,amp; Webb,J.(eds.),One hundred years of poverty and policy(pp.1-12).York:Joseph Rowntree Foundation,2004.;二是根据现行的国家农村扶贫标准人均纯收入2 300元(2010年不变价)加权后进行界定,该标准也是精准扶贫政策对象的主要识别标准之一。也就是说,如果该农户家庭人均收入小于所在省份农村家庭人均收入中位数的50%,且低于国家农村扶贫标准,则该农户被界定为分析的目标群体。采用这一双重标准界定的原因在于这一限定既可以保证分析样本最大程度受精准扶贫政策覆盖,又能够充分考虑地区间贫困水平的相对差异。此外,本研究主观阶层认同的异质性分析主要关注工作年龄群体和老龄群体的差异,为排除相关混杂因素的影响,分析样本进一步将年龄限制到25岁或以上。根据上述条件进行筛选后,本研究的最终分析样本共包含2 806个观测对象,其中获得农村低保的有259人,未获得低保的有2 547人。

(二)变量

本研究的因变量主观阶层认同包括主观地位感知和主观流动感知两个方面。其中,个体主观地位感知来源于问题“您认为目前您本人的社会经济地位在本地大体属于哪个层次”,该问题采取五级量表(上层、中上层、中层、中下层和下层)。数值越大,个体主观地位感知越低。而主观流动感知捕捉的是相比五年前,受访者所感知的社会经济地位变化(1=上升,2=不变,3=下降)。

本分析的关键自变量为调查时点是否有农村低保(1=是,0=否)和政策时间虚拟变量(0=2013年,即政策实施前,1=2017,即政策实施后),用以识别实施精准扶贫政策前后的情况。分析所用其他自变量还包括年龄、性别(1=男性,0=女性)、婚姻状态(1=从未结婚,2=已婚,3=离婚/丧偶)、工作状态(1=务农,2=非农就业,3=下岗/离退休,4=无业)、教育年限、党员身份(1=是,0=否)、农业户口(1=是,0=否)、家庭人口规模以及家庭人均收入对数。相关变量的描述性统计如表1所示。

(三)分析策略

农村低保作为一种社会保障制度类型,是指国家对家庭人均收入低于当地政府公告的最低生活标准的人口给予一定现金资助,以保证该家庭成员基本生活所需的社会保障制度。然而各地区由于经济发展水平、人口分布等差异,具体标准的制定以及实施方案均由地方政府根据农户实际情况而定。如果要准确评估“精准扶贫”政策对于农村低保有促进还是抑制性影响,理想的方法是,在政策实施前将贫困个体随机分配到实验组(获得农村低保)和对照组(未获得农村低保),持续记录追踪两组的情况,进而计算两组在精准扶贫政策实施前后心态变化的差值。然而,进行这种随机分配在现实中既不符合伦理,也不可行。不仅如此,覆盖精准扶贫政策前后且针对低收入群体的追踪数据目前仍为空缺。为了能够减少获得农村低保的选择性偏差问题,本研究的分析策略如下。

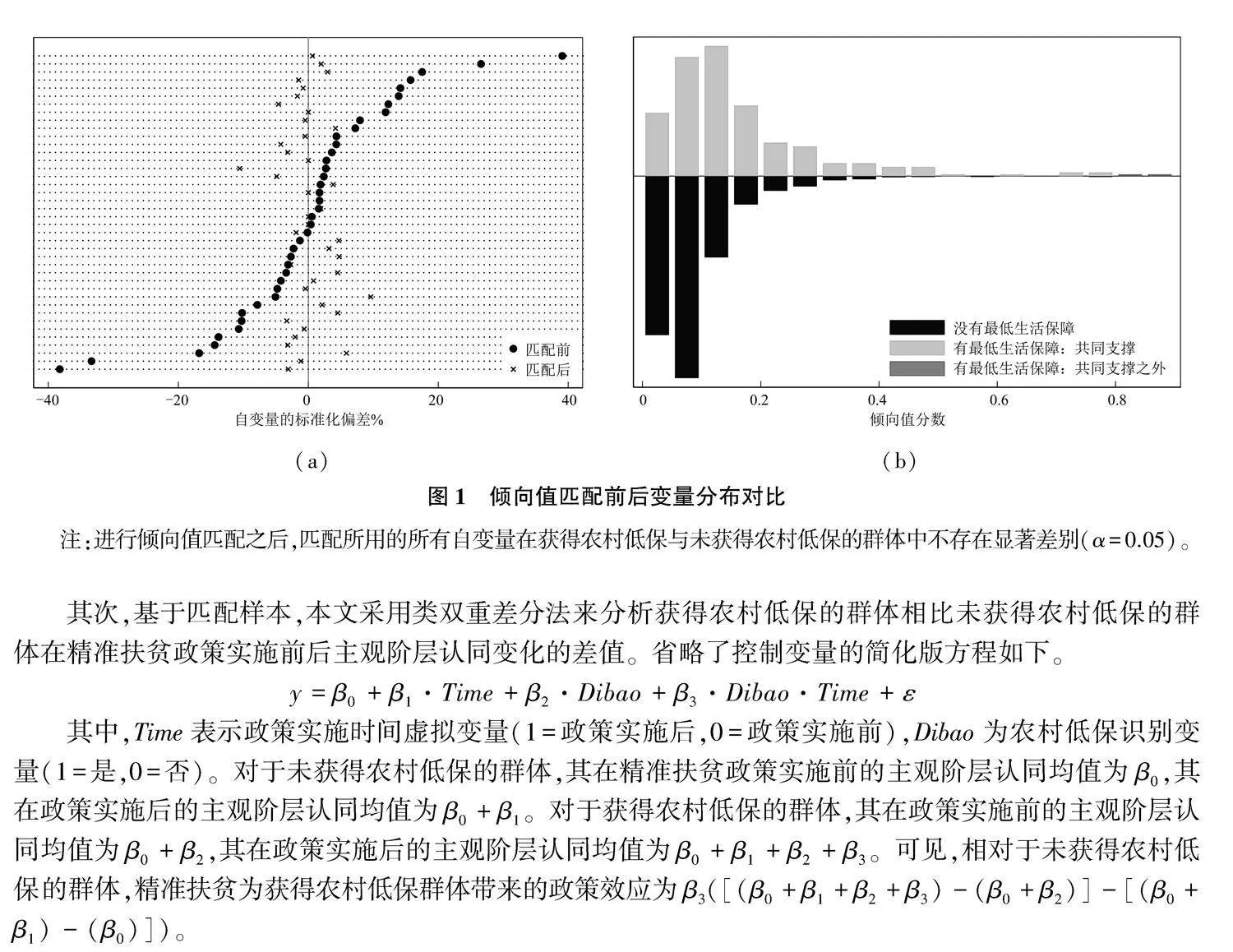

首先,通过倾向值匹配(PSM)方法构建匹配样本,以消除获得农村低保与未获得农村低保的群体在潜在人口家庭特征以及时间空间上的差异。分析主要使用的倾向值匹配方法是1对4最近邻匹配(nearest neighbor matching)。进行该匹配,首先要用二分逻辑斯蒂回归估计样本中所有个体获得农村低保的倾向分数。随机排列数据观测后,基于计算所得的倾向值分数P,逐一计算实验组(获得农村低保)与所有控制组(未获得农村低保)在倾向值分数上的差异。①" ①由于匹配通常需要不同地区、不同年份的个体在获得农村低保之前的情况,本文在进行倾向值匹配时纳入了性别、年龄、年龄平方、婚姻状态、就业状态、教育年限、党员身份、户口、家庭人口规模,省份和年份等变量,由于篇幅有限,并未在正文中呈现。然后,将与实验组T距离绝对值最小的四个控制组设定为与该实验组相匹配的控制组。经过匹配,仅有2个观测落在共同支撑之外,即没有对应的可比对象,因此在分析中将其剔除。在共同支撑内,相比原始样本,自变量分布在匹配样本中的实验组与控制组之间更为平衡,偏差更小,且在α=0.05的统计显著性水平下两组间已经不存在显著差异(图1)。后续所有分析均会基于该匹配样本,并限制在共同支撑之内以确保实验组与控制组的可比性。

注:进行倾向值匹配之后,匹配所用的所有自变量在获得农村低保与未获得农村低保的群体中不存在显著差别(α=0.05)。

其次,基于匹配样本,本文采用类双重差分法来分析获得农村低保的群体相比未获得农村低保的群体在精准扶贫政策实施前后主观阶层认同变化的差值。省略了控制变量的简化版方程如下。y=β0+β1·Time+β2·Dibao+β3·Dibao·Time+ε

其中,Time表示政策实施时间虚拟变量(1=政策实施后,0=政策实施前),Dibao为农村低保识别变量(1=是,0=否)。对于未获得农村低保的群体,其在精准扶贫政策实施前的主观阶层认同均值为β0,其在政策实施后的主观阶层认同均值为β0+β1。对于获得农村低保的群体,其在政策实施前的主观阶层认同均值为β0+β2,其在政策实施后的主观阶层认同均值为β0+β1+β2+β3。可见,相对于未获得农村低保的群体,精准扶贫为获得农村低保群体带来的政策效应为β3(-+β1)-(β0)〗)。

分析所用方程随因变量的变量类型而异。由于精准扶贫的实施以及农村低保标准的制定存在区域差异,而CSS数据收集所采用的多阶段抽样也是从区域到家庭户,即先抽取省然后再抽取低级地理单元和家庭户。因此,考虑到数据的嵌套结构,对于个体主观地位感知,分析采用两层有序逻辑斯蒂回归来估计政策效应;对于主观流动感知,分析采用调整了省级集聚效应的多元逻辑斯蒂回归进行建模。为方便比较,在估计流动感知时,设定流动感知“不变”为参照组,以反映“向上v.s.不变”和“向下v.s.不变”的情况。

最后,为检验农村低保所带来的主观阶层认同的潜在异质性机制,本文进而对主要工作年龄群体(25-54岁)和老龄群体(55岁或以上)分别建模 ,以探究不同年龄群体的异质性效应。

四、分析结果

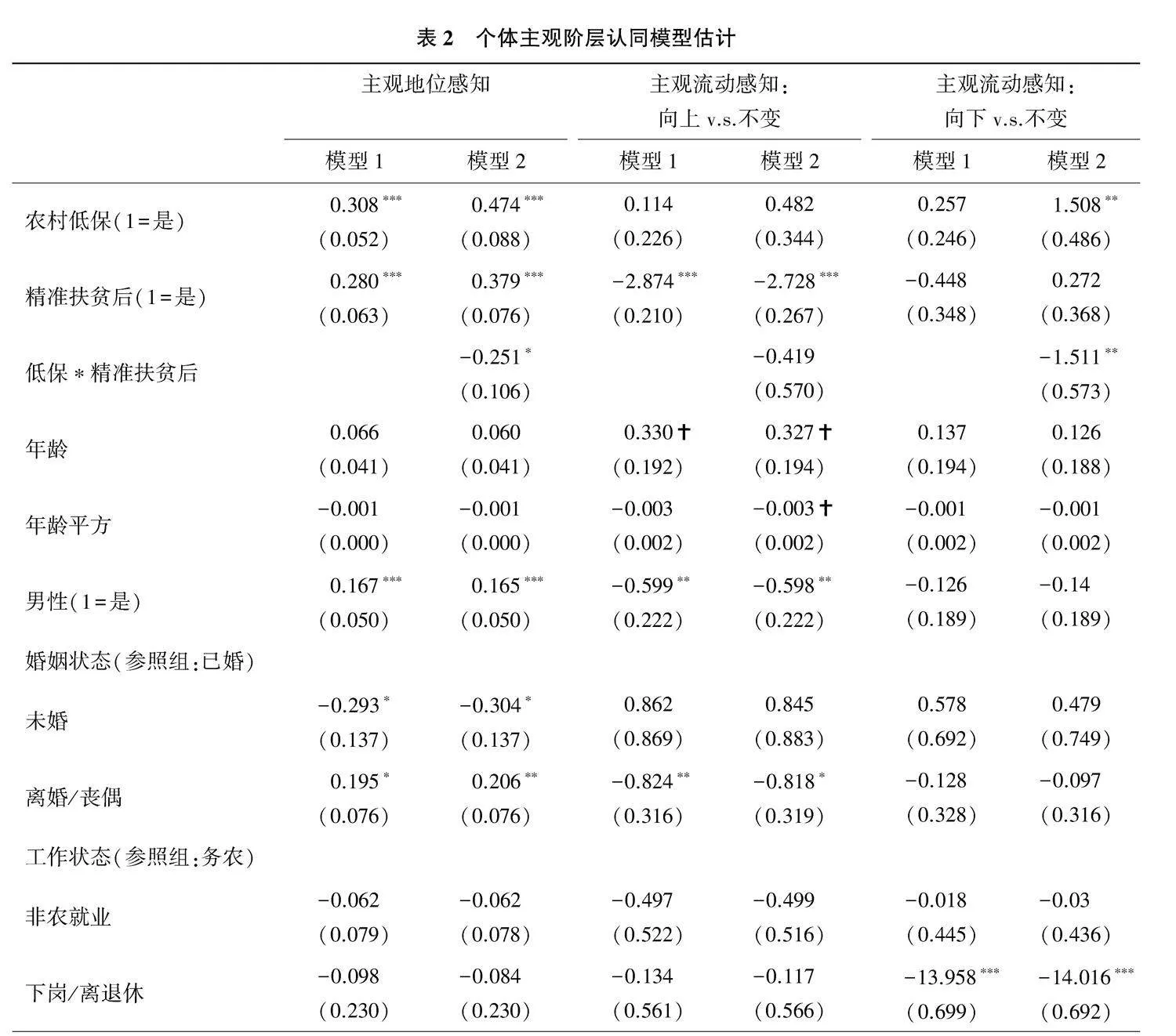

在对个体主观地位感知和主观流动感知进行建模时,本文先对总样本进行分析,进而根据是否处于主要工作年龄进一步分析。表2为基于匹配样本的全样本分析结果。模型1的结果显示,控制了其他变量之后,获得农村低保的主观地位感知相比未获得的低收入群体更低。从流动感知的分析结果可见,不论是否获得农村低保,低收入群体的流动感知没有明显差异。当模型2加入是否获得农村低保与时间虚拟变量的交互项后,可以发现,在政策实施前,获得农村低保的相比没有获得农村低保的低收入群体的主观地位感知更低,这表明农村低保制度对受助者存在潜在的污名化影响。在政策实施之后,这一差异明显减少。对于流动感知,在政策实施前,获得农村低保相比未获得的低收入群体,更倾向认为自己的地位与五年前相比有所下降。这一情况在精准扶贫政策实施后也有显著改善。分年龄群体的结果进一步显示(表3),政策效应在主要工作年龄群体中有明显体现。在政策实施前,有农村低保的低收入群体相比没有农村低保的低收入群体主观地位感知更低。这一差异在政策实施后显著减少(β3=-0.629, plt;0.001)。类似地,在政策实施前,有农村低保的低收入群体相比没有的更认为自己相比五年前的地位有所下降,这种感知在精准扶贫政策实施后大大减少了(β3=-1.953, plt;0.01)。而对于55岁以上的老龄群体,政策效应并不显著。从某种程度上讲,精准扶贫政策的实施显著缓解了工作年龄群体获得农村低保所带来的负面效应。

为验证分析结果的稳健性,本文尝试了用半径匹配(caplier=0.01)、核匹配(bandwidth=0.06)方法重新构建匹配样本进行检验;为剔除两年间不同出生队列在生命阶段变化上的潜在影响,本文还采用了Duflo在截面数据中的控制方法①" ①Duflo E.Schooling and labor market consequences of school construction in Indonesia:evidence from an unusual policy experiment.American Economic Review,2001,91(4),pp.795-813.,即在分析模型中加入出生队列随时间变化的趋势,对分年龄样本重新进行了分析,以校正由出生队列带来的潜在时空效应;此外,考虑到精准扶贫存在溢出效应,本文进一步释放了样本的限制,即剔除了精准扶贫标准的限制,只用分省家庭人均收入中位数的50%作为临界值重新进行了分析。上述稳健性检验结果基本一致,囿于篇幅限制,分析结果没有展示。

五、结论与讨论

本研究以农村低保与精准扶贫的衔接与组合为切入点,考察了农村低保对低收入群体主观阶层认同的影响,以及精准扶贫政策与其衔接后,农村低保所带来的主观阶层认同在低收入群体中的这种差异所产生的变化及其在不同年龄群体中的异质性效应。主要研究结果可以归纳为以下几点。

第一,相对于其他低收入群体,农村低保受助者的主观阶层认同总体上具有偏差效应。具体来说,农村低保的实施虽然能够改善低收入群体的经济状况等客观指标②" ②李晗、陆迁:《无条件现金转移支付与家庭发展韧性——来自中国低保政策的经验证据》,《中国农村经济》2022年第10期,第82-101页。,但就其主观效应而言,相比没有农村低保的低收入群体,有农村低保的低收入群体对自身的主观地位感知更低。该结果在一定程度上印证了农村低保所带来的福利污名及其标签效应。

第二,在考虑到与精准扶贫政策的衔接效应之后,农村低保所带来的这种偏差效应发生了部分变化。具体而言,在精准扶贫政策实施前,有农村低保相比没有低保的低收入群体呈现出更低的主观地位感知与更差的主观流动感知;而精准扶贫政策实施后,这一模式得到了明显的缓解和改善。换句话说,精准扶贫政策对农村低保所带来的主观阶层认同偏差具有明显的正向抑制作用,所形成的政策溢出效应也更为突出。

第三,贫困治理对农村低收入群体主观阶层认同产生的上述差异与变化存在明显的异质性效应。具体而言,农村低保所带来的主观阶层认同偏差以及精准扶贫政策所起到的抑制作用在不同年龄群体中存在显著差异。相比老龄群体,精准扶贫实施之前农村低保所导致的受助者更低的主观地位感知与更差的主观流动感知以及精准扶贫实施之后这一负面影响的缓和效应在工作年龄群体中才有明显体现。笔者认为,这一结果在一定程度上可以由精准扶贫政策所具有的“造血式”功能来解释。根据已有研究结论,精准扶贫政策通过“造血式”扶贫在市场机制导向下按照要素禀赋进行资源分配。③" ③周强:《精准扶贫政策的减贫绩效与收入分配效应研究》,《中国农村经济》2021年第5期,第38-59页。在这一机制作用下,相比要素禀赋较低的老龄群体,精准扶贫政策进一步激发了处于工作年龄低保受助者的内生动力,提高了他们自身的发展能力。生活境况的改善、自身能力的提高让他们有了更加积极的自我评价,不仅如此,“造血式”扶贫下的有效赋能还大大改善了他们自身的主观地位感知和向下的主观流动感知。

以上结果表明,农村低保对低收入群体主观阶层认同的影响掺杂了精准扶贫政策的衔接效应及其复杂的异质性效应。因此,相关结果需要进一步整合与阐释。基于主观阶层认同这一考量,农村低保受助者相比其他低收入群体在主观地位感知和主观流动感知层面上的负面偏差主要来自低保的直接效应,而同精准扶贫的衔接所产生的政策组合效应改善了这一负面偏差,但是政策组合所产生的这种抑制效应主要发生在工作年龄群体,而老龄群体则获益较少。本研究的未尽之处在于,虽然本文采用PSM方法最大程度地校正了获得农村低保与未获得低保之间的系统性差异,但由于调查涉及的变量有限,分析仍可能存在无法测量或者无法观测又潜在影响政策干预的信息。也是由于数据限制,目前尚无法识别低收入群体所在区县和社区,以及哪些受访者享受了精准扶贫政策补贴,使得分析难以对应精准扶贫在各区域的具体实施细节,进而导致有关政策溢出效应的传导机制难以评估。因此,本研究反映的仅仅是关于精准扶贫政策抑制农村低保负面效应的保守估计。尽管如此,本研究的相关研究结果仍可对乡村振兴背景下农村贫困治理的理论探索和经验研究具有借鉴意义。总之,要实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接,主要原则之一就是强调坚持群众主体、激发内生动力。①" ①中共中央 国务院:《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》,2020年12月16日。因此,现阶段的农村贫困治理应重视低收入群体的主观阶层认同等主观政策指标,将过往重要经验延续并借鉴到当前乡村振兴战略的实施过程中。通过相关政策、制度的设计与改革,从主观维度为完善农村社会保障体系、构建解决相对贫困的长效机制、全面推进乡村振兴战略提供可能的方向。

Disparities and Changes in Subjective Social Status of Low-Income Populationsin Rural Poverty Governance

GE Ting

(School of Social and Behavioral Sciences,Nanjing University,Nanjing Jiangsu 210023,China)

Abstract:Subjective social status refers to an individual’s perception and evaluation of their own socio-economic status within a social context.This identification is closely related to their opportunities,prospects,and subjective well-being.However,it has not received sufficient attention in the governance of poverty.To address this gap,this paper examines the impact of the rural subsistence allowance (rural dibao) on the subjective social status of low-income populations and how it changes following targeted poverty alleviation interventions in rural China.The results indicate that,overall,low-income individuals who receive rural dibao perceive their subjective social status to be lower than those who do not receive rural dibao.In addition,prior to the implementation of the targeted poverty alleviation program,the perceived social status and social mobility of low-income individuals with rural dibao were lower than those of their counterparts without rural dibao.However,after the implementation of the targeted poverty alleviation program,there was a significant improvement in the perceived social status and social mobility of low-income individuals,especially low-income individuals of primary working age.The findings suggest that future rural poverty governance should prioritize the subjective social status of low-income populations as a critical consideration.

Key words:subjective social status;poverty governance;rural low-income populations;heterogeneous effects