基于河流生态修复的乡村河流廊道景观设计研究

摘要:随着人类活动的加剧,乡村河流的污染问题日益严峻。因此,文章提出基于河流生态修复的乡村河流廊道景观设计研究。以沙河为例,考虑到沙河水质污染严重,通过人工曝气法对水质进行处理。同时考虑到泄洪问题,对河道进行拓宽和蜿蜒特征恢复的处理;并通过设置生态小岛,为水生动植物提供生存环境。为减少水土流失,研究通过种植植被来对河岸土壤进行固定。上述手段在保证当地居民生活需求前提下,恢复沙河流域的生态环境,实现人与自然的和谐相处,为乡村河流廊道的生态修复提供合适的参考。

关键词:乡村;河流廊道;生态修复;景观设计

中图分类号:X171.4 文献标志码:B

前言

随着人类对自然的开发,地球的生态系统逐渐开始退化,包括土地沙漠化和河流生态环境恶化,这极大地影响了相关地区居民的生活。河流作为自然界中的动态系统,与地势地貌的形成息息相关,同时为各类生物种群提供了栖息环境。但随着城市化的发展,河流廊道的生态环境受到污染和破坏,导致生态系统发生了退化,动植物群落丰富度下降;给当地居民的生活带来了消极影响。因此,如何恢复河流廊道的生态环境成为当务之急。河流生态修复起源于德国等欧洲国家,最初为回归自然的大型河道治理项目,例如,新加坡的ABC水计划,荷兰的“给河流以空间”计划。但当前河流生态系统修复的相关研究,大多以城市为背景,难以适应乡村独特的环境。因此为了实现乡村河流的生态修复,研究以生态修复为理念、景观设计为手段,对乡村河流进行了生态环境修复,并兼顾生活需求和生态修复需求,为乡村的人与自然和谐相处提出有效的解决措施。此研究的创新之处在于通过水质、河道和河岸三方面综合分析了生态修复的方法;并结合景观设计的手段,在保证居民生活需求的基础上,实现河流的生态修复,保证了河流生态系统的地域性和可持续性。

1乡村河流廊道生态修复方法及项目现状分析

1.1多村河流水质修复方法

随着人类活动和经济发展,河流生态环境遭严重破坏。人类生活排放的污染物导致河流植被转变为藻类,影响原有的生态结构和功能。水质修复方法包括化学、物理和生物生态法。化学法虽能去除污染物,但使用絮凝剂易引发二次污染;除藻剂需严控用量。物理法如污水拦截等成本高昂。生物生态法如植物修复和生物操纵技术能有效修复水质,但周期长。在实际应用中,通常以生物生态修复为主,辅以化学和物理法。

1.2多村河道生态修复方法

随着人类社会的发展,河流的改造和利用逐渐增强,如修建水库、堤坝等水利工程。但这些水利工程会改变河道特征,给河流生态待来负面影响。因此,恢复河流生态环境,修复河道特征和功能变得尤为重要。河道修复针对受水利工程或人类活动破坏严重的河道,目的是改善动植物的生存环境。在修复时,需综合考虑河流地貌地形,确保行洪安全的同时恢复生态。蜿蜒特征恢复指将笔直河道恢复为自然形态,以提高蓄水能力、减弱洪水破坏力并恢复生物栖息环境。此外,可通过池-浅滩序列恢复河道异质性,或改善河道局部地貌如设置堰,以丰富河流流动特性,满足不同生物群落的栖息需求。

1.3乡村河岸生态修复方法

河岸作为河流与陆地的衔接区域,对土壤保护和水生生态具有重要作用。受人类活动和洪水影响,河岸生态环境遭受严重退化,防洪工程更是加剧这一问题,阻碍水土间的物质交换。随着环保意识的提升,河岸生态修复日益受到重视。修复方法主要分为工程生态修复和自然生态修复两类。工程生态修复采用天然材料、立体植被网等,为生物提供栖息环境,包括画笔分层、椰壳原木护岸等方法。画笔分层是将活枝沿河流水平放置,新生植物的根部能够保护河岸;椰壳原木护岸则是利用椰壳纤维网固定河岸土壤,促进植被生长,且这种网会自然分解,避免了二次污染的产生。自然生态修复则包括植物、动物和生态圈修复,通过种植植物、建设动物栖息地和改善生态系统要素,促进河岸生态环境的恢复。

1.4沙河生态环境现状分析

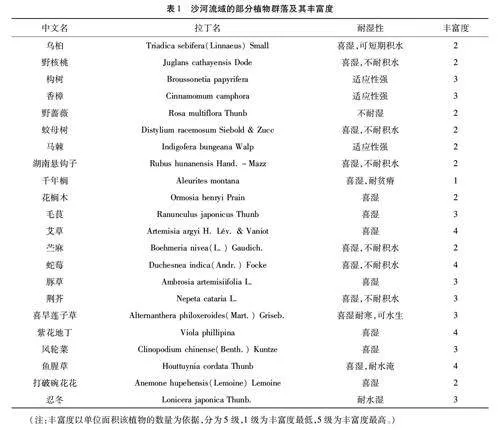

沙河全长34 km,流域面积为322平方公里,周围均为丘陵地势。由于农业灌溉及防洪需求,对沙河进行裁弯取直和河岸硬化处理。这些水利设施对沙河的生态环境造成严重的负面影响。同时由于河流周围居民的污水排放,导致沙河的水质受到严重污染,藻类大量繁殖。沙河流域的部分植物群落及其丰富度见表1。

由表1可知,沙河在开发时过度重视社会功能,导致乔木被过度砍伐。同时,由于规划不当,河段分割严重,缺乏连续性。河岸硬化侵占了动物的栖息地,加剧生态破坏。以桥驿镇河段为例,河道岸线现状为河宽35 m、水深1.8 m,受前期规划影响,超过80%的区域被直线渠化。河岸土质硬化导致70%以上的原有植被被破坏,生物栖息地受到压迫,湿地面积减少了约50%,进而影响了河流的物质交换和水循环能力。此外,桥梁、道路等基础设施长期缺乏维护管理,多处处于严重失修状态,整体状况令人堪忧。

2基于景观设计方法的生态修复效果分析

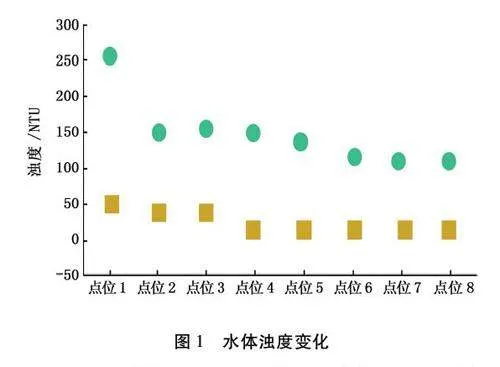

为验证乡村河流廊道生态修复效果,以湘江支流沙河的桥驿镇区域河段为例进行生态修复景观设计。目标包括水质修复,河岸线修复和生态环境修复,提高生物多样性。设计遵循自然修复原则;通过改造河岸线、软化驳岸、种植植被等方式进行。具体策略为:蜿蜒特性恢复、设置生态小岛、抛石护岸、设置防护林和池一浅滩序列等。由于沙河水质污染严重,采用生物生态法进行修复,通过人工曝气促进微生物繁殖分解污染物,同时种植水生植物以提高自净能力。人工曝气前后的水体浊度变化见图1。

由图1可知,在进行人工曝气前,点位1的水体浊度约为250 NTU,进行人工曝气后,水体浊度下降至50 NTU;点位2人工曝气前后的水体浊度分别为150 NTU和50 NTU。修复后的水体在COD和氨氮两项污染物总量控制指标上均有显著改善。曝气处理有效降低了水体中的污染物含量,提升了水质。可见,人工曝气法有效降低水体的污染程度。对于河道改造则采用拓宽河道和恢复蜿蜒特性的方法,河道改造示意图见图2。

由图2可知,为解决泄洪问题,河道拓宽约46 m。因前期规划问题,河流蜿蜒特性削弱,水流速度增大。因此对部分河道进行曲化,采用交叉十字叶片法恢复蜿蜒特性。即在河道上建造U型或V型结构,降低水流速度和河岸侵蚀。此外,J-Hook叶片法也能耗散水流能量,形成冲刷池供水生生物栖息。这些方法可降低25%水流速度,扩大15%栖息面积。河流中央设生态小岛尺寸为10*7.5 m,创造河湾环境。因河岸硬化影响动植物生存,将进行软化处理。为保证河流连续性,用跨水缓坡替代阻隔设施,减缓河床侵蚀,为水生动物提供栖息地。河岸修复结合工程与自然生态修复方法,具体见图3。

由图3可知,为固定河岸土壤,采用抛石护岸的方法进行巩固;同时设置护林和池-浅滩序列以减少水土流失,为动物提供栖息环境。池-浅滩序列设置在河道弯道处,间距为河道宽度的5至7倍,可减缓水流速度,降低土壤侵蚀。考虑民居需求,在居住点一侧设休息平台和慢行步道。植被种类选取本地原有植被进行搭配。动物体系则根据本地生态特点和食物链规律进行引种重构;实现生态稳定发展。

3结论

为恢复河流生态,通过结合生态修复与景观设计对河流进行治理。以沙河为例进行设计。针对水质污染,采用人工曝气法处理,利用微生物分解有机污染物;并对河道进行了拓宽和蜿蜒特征恢复的处理,以恢复蓄洪能力。同时通过种植植被来实现固定河岸土壤、减少水土流失的目的;并通过设置生态小岛,为水生动植物提供有利的生存环境。此外为了丰富沙河流域的生态环境,以当地的生态特点和食物链为原则,对动物种群进行了引种重构,保证当地生态系统的稳定持续发展。通过上述手段,有效恢复沙河流域的生态环境,同时保证当地居民的生活需求,实现人与自然的和谐相处,为乡村河流廊道建设及其生态修复提供有力参考。