社会-生态系统干旱脆弱性与适应性治理的概念及研究进展

摘要:社会-生态系统脆弱性研究是地理科学领域的一个前沿研究课题。适应性治理是社会-生态系统治理研究和政策实践的关键议题。论文在梳理社会-生态系统干旱脆弱性与适应性治理的相关概念及内涵的基础上,从研究尺度、数据指标、测度流程、驱动机制等方面探讨了社会-生态系统干旱脆弱性研究进展,从理论基础、分析框架、研究方法、适应途径等方面阐述了社会-生态系统适应性治理研究展开,并指出当前社会-生态系统干旱脆弱性与适应性治理研究存在的薄弱环节,并提出展望。

关键词:社会-生态系统;脆弱性;适应性治理;干旱;研究进展

中图分类号:X171 文献标志码:B

前言

生态文明建设业已成为中国基本国策之一,其建设实质是保护和构建高质量稳定的人与自然复合系统。而人与自然复合系统亦被称为社会-生态系统(Social-Ecological Systems,SES)。

中国生态文明建设的抓手和措施之一是开展区域生态环境治理,而开展社会-生态系统研究及其优化管理则是区域可持续发展与生态环境治理的新途径。当前,社会-生态系统研究是地理学和生态学综合研究的前沿和重要途径。脆弱性是社会-生态系统研究的核心概念,有助于推动中国生态文明建设与可持续发展等重大国家需求的实现。而干旱脆弱性研究是社会-生态系统脆弱性研究的最新热点,已引起学界关注。适应性治理旨在将社会-生态系统研究与治理政策联系起来,为社会-生态系统干旱脆弱性研究成果向治理政策转化提供了新方向,但目前仍面临着诸多难题。文章对国内外干旱脆弱性与适应性治理相关进展进行梳理,并针对当前的研究趋势和薄弱环节,提出未来发展方向与展望。

1相关概念及内涵

社会-生态系统,也被称为“复合人-地系统”或“人与自然复合系统”,对其开展研究被认为是科学实现可持续发展之重要途径。以Ostrom为代表的公共资源管理学派在解决“公地悲剧”中不断深入探索社会-生态系统相关研究理论,并于2009年在著名学术期刊Science上发表《社会-生态系统可持续发展总体分析框架》。该分析框架由资源系统、资源单位、治理系统和用户等4个核心系统构成,并认为社会-生态系统具有不同于社会系统或生态系统的结构和功能,是一个复杂适应性系统。相关科研管理机构持续开展有关社会-生态系统研究的资助计划,例如,2001年起,美国科学基金会开展了自然与人类耦合系统动力学研究计划,2019年起,该计划发展为社会-环境综合系统动力学研究计划。中国国家自然科学基金委员会也在地理学科代码下设区域可持续发展二级代码资助人地系统耦合研究。

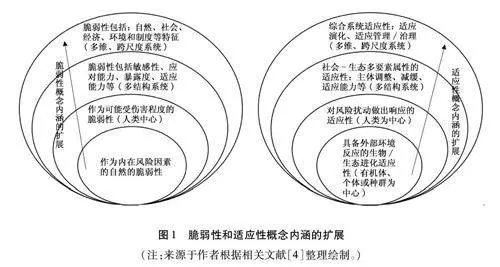

当前,陆地表层系统科学与可持续发展已经成为综合自然地理学乃至地理学的核心领域和方向。伴随着可持续性科学和全球可持续发展目标的提出,社会-生态系统的关键概念-脆弱性、韧性、适应能力等已成为陆地表层系统科学深入分析探究的方面,并为可持续发展的方向和途径提供参考。Turner等代表性学者提出的社会-生态系统脆弱性分析框架被广泛应用。该分析框架包括人类活动和自然环境及其相互作用背景下的暴露、敏感性和恢复力等方面组件,并探究全球、区域、地方等3个尺度下各要素交互作用。韧性理论中,提出著名“球-杯模型(Ball-and-cupdiagram)”和“吸引盆地模型(Basin of attraction diagram)”的学者Walker等认为应当融合脆弱、适应等概念来探讨不同尺度下韧性变化。虽然各方见解有所差异(见图1),但社会-生态系统是脆弱性的研究对象的观点得到共识。

联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovemmental Panel on Climate Change,IPCC)第4次评估报告中指出脆弱性由暴露度、敏感性和适应能力3个维度组成。随着研究不断深人,脆弱性及其评估框架应用到越来越多的研究案例中。暴露度(Exposure)是系统遭受外部自然环境条件变化或社会政治压力的程度,是外部压力施加于社会-生态系统的频率、持续时间和强度。敏感性(Sensitivity)是系统受扰动或压力影响的程度,是气候事件和社会系统相互作用的结果,是受到扰动前社会-生态系统的固有特性。适应能力(Adaptive Capacity)是系统应对实际或预期压力的能力,是系统对扰动的适应(Accommodate)和恢复(Recover)能力。通过适应能力可将干旱脆弱性研究与适应性治理研究相联结。

干旱及其态势是全球关注的问题,相比其他极端事件或自然灾害,干旱具有发展缓慢、持续时间长、影响范围大等特点。在上述社会-生态系统脆弱性研究的基础上,干旱脆弱性研究是新近研究热点,该研究关注社会-生态系统因自然、社会、经济等各要素制约而造成系统易于遭受干旱损失和影响的属性。干旱脆弱性是社会-生态耦合系统交互影响的结果,对其开展研究渐已成为预防和减缓干旱方面政策制定的首要环节。

适应性研究旨在提升社会-生态系统适应能力,并注重通过适应性治理来保障社会-生态系统的良性发展,是促进社会-生态系统可持续发展的重要途径。适应性概念源于生物学和生态学。1973年,Holling等学者将适应性等概念引入社会-生态系统研究。至21世纪,适应性概念已被广泛应用于可持续科学(如图1所示)。现阶段,有学者将社会-生态系统适应性定义为人类主体为减少地理环境变化的负向影响,调整自身行为和系统结构的过程,以降低负向影响并保持系统优势状态的能力。

社会-生态系统适应性治理意图通过适应性的社会权利分配与行为决策体制,使得社会-生态系统能在动态中可持续提供生态系统服务,保障人类福祉,同时,通过合理的组织结构动态调节系统状态,以应对社会-生态系统的复杂性和不确定性。

2研究进展

2.1社会-生态系统干旱脆弱性研究

文章从研究尺度、数据指标、测度流程、驱动机制等方面对社会-生态系统干旱脆弱性进行梳理总结。

当前,社会-生态系统干旱脆弱性研究已经在全球、区域、地方等多尺度予以展开,常常涉及各级行政区域和自然地理单元。

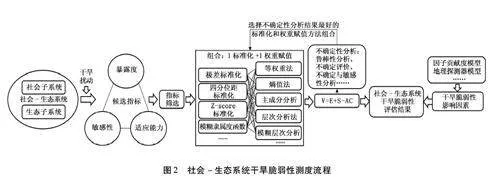

IPCC评估报告中脆弱性评估模型运用最为广泛,即“脆弱性(v)=暴露度(E)+敏感性(S)-适应能力(AC)”,具体测度流程如图2所示。相应地,按照脆弱性及其组成要素的概念,学者们筛选出相应指标进行表征,例如,干旱频率、干旱强度等指标常用于表征暴露度,农牧业用地面积、粮食产量、水资源量等指标常用于表征敏感性,GDP、抗旱管理计划、农户干旱适应策略等指标常用于表征适应能力。这些指标往往涉及气象、水文、遥感、问卷调查以及社会经济统计等数据类型。

在获取到暴露度、敏感性和适应能力等三方面各指标原始数据后,经过以下步骤:(1)所属各指标的标准化值与各指标相应的权重相乘;(2)将三方面所属各指标的前述相乘结果求和,而后将各求和结果输入到脆弱性评估模型中。这些步骤涉及到了指标处理方法,例如,各指标常用的标准化方法有极差标准化方法、四分位距标准化方法、Z-score标准化方法、模糊隶属度函数等。各指标权重的常用赋值方法有层次分析法(AHP)、比例法、等权重法、专家打分法、熵值法、主成分分析法以及模糊层次分析法(FAHP)等。指标标准化方法和指标权重赋值方法多样,不同的标准化和赋值方法会造成脆弱性计算结果的差异,易使评估产生不确定性。在获得脆弱性计算结果后,鲁棒性分析、不确定评价、不确定与敏感性分析是常用的不确定性分析方法。一般地,选择不确定分析结果最好的脆弱性计算结果为最终的脆弱性评估结果(见图2)。

在驱动机制方面,可运用因子贡献度模型、地理探测器模型等方法分析社会-生态系统干旱脆弱性的影响因素。社会-生态系统的干旱脆弱性受自然环境和社会经济要素的交互影响,更取决于暴露度、敏感性和适应能力。暴露度越低,敏感性越低,适应能力越高意味着干旱脆弱性越低。在影响因素分析的基础上,学者们提出降低社会-生态系统干旱脆弱性的对策建议。例如,加强风险管理措施、调整土地利用结构、合理配置水资源等。

2.2社会-生态系统适应性治理研究

文章从理论基础、分析框架、研究方法、适应途径等方面对社会-生态系统适应性治理进行梳理总结。

学者们从系统适应性、资源要素适应性评价、适应性治理等视角进行了理论梳理。其中,适应性循环理论、适应性治理框架都是社会-生态系统领域适应性研究的代表性理论。社会-生态系统适应性治理理论形成受到了经济学领域的公共池塘管理、政治学领域的治理、灾害学领域的脆弱性、生态学和系统科学领域的适应性等、人类学领域的适应以及社会学领域的社会网络等理论的影响,这些理论为社会-生态系统适应性治理的实现框架-“协作治理(Transformative Governance)”和“转型治理(Collaborative Governance)”提供了建构基础。

当前,社会-生态系统适应性研究尚未形成统一的研究框架,仍以半定量化研究为主,不及社会-生态系统脆弱性研究广泛。但二者研究并不是相互孤立,而是产生联系的,脆弱性研究的发展在一定程度上助推了适应性研究,反过来,适应性研究也为脆弱性研究提供有力支撑。近年来,社会-生态系统适应性研究受到IPCC等国际组织以及IHDP、IGBP等国际研究计划的重视。2001年,Holling等学者认为复杂系统适应性循环经历开发(T)、保护(K)、释放(Ω)和更新重组(a)4个阶段,并通过潜力、连通度和恢复力等指标表征阶段发展的动态响应机制。2005年,Folke等学者提出“社会-生态系统适应性治理”概念及其分析框架,随后,Rijke等学者对分析框架进行了改进。在Folke等学者提出的适应性治理框架中,知识组织、目标设定、社会网络、机会空窗是其组成阶段。瑞典Kristianstad模式被学界认为是首个社会-生态系统适应性治理案例。中国学者在“治理网络”和“球-杯模型”基础上构建了由社会网络、政策结构和系统状态等组成社会-生态系统适应性治理“三明治”模式。

在研究方法上,适应性研究已渐从定性走向定量。概念模型法是社会-生态系统适应性研究常用模型,并趋向概念模型与数理模型相结合,社会-生态系统适应性循环和区域适应能力等研究的指标体系是当前社会-生态系统适应性研究常用指标体系。新近研究中,将以社区为基础的适应(community-based adaptation,CBA)作为提升适应能力的方法的相关研究受到关注。

适应性治理通过适应途径将社会-生态系统研究与治理政策联系在一起,业已成为社会-生态系统治理研究和政策实践的关键议题。适应途径的实现离不开适应性治理的实现框架,其中,转型治理注重通过适应性治理体系主动更新社会-生态系统状态,而协作治理则强调通过自组织制度来保持社会-生态系统的良性状态。实现协作治理,需要权力、研究、资助、执行等多主体参与利益相关者决策,采用自下而上手段构建社会-生态系统协作机制。

3存在不足与发展方向

社会-生态系统干旱脆弱性和社会-生态系统适应性治理现有研究存在以下不足:(1)现有研究缺少一定的综合性和全面性。社会-生态系统干旱脆弱性研究多集中在单一尺度,它与社会-生态系统适应性治理均存在跨尺度或多尺度的宏观微观综合探究工作需加强的问题。(2)现有干旱脆弱性分析中,数据标准化与指标权重赋值方法多样化,方法选择的差异易产生干旱脆弱性研究结果的不确定性。同时,既有研究中不同标准化和权重赋值方法的对比筛选以及干旱脆弱性研究结果不确定性分析等方面工作较为缺乏。(3)当前干旱脆弱性研究多注重结果导向,例如脆弱性评估、脆弱性空间分异等静态评价结果;而过程导向研究有待加强,例如脆弱性内部各要素动态变化、相互反馈及其作用机制,自组织社会网络中各利益相关者在适应性治理与调控中的参与等动态过程研究。(4)中国社会-生态系统适应性治理及其与社会-生态系统干旱脆弱性相联结的既有研究均较为薄弱。中国化的社会-生态系统适应性治理分析框架与方法模型构建是亟待解决的难题。

社会-生态系统干旱脆弱性和社会-生态系统适应性治理的未来研究方向:(1)多学科交叉融合、多理论技术支撑、多源数据相结合、多时空研究尺度开展社会-生态系统干旱脆弱性与适应性治理研究。探究干旱扰动下不同尺度的社会-生态系统脆弱性,认知区域社会-生态系统面对干旱扰动时显现的脆弱性规律,在此基础上开展社会-生态系统适应性治理研究,以促进多元社会主体合作及其与生态环境良性互动。(2)多种标准化和权重赋值方法的对比筛选以及研究结果的不确定性分析有助于提高干旱脆弱性研究结果可靠性和稳定性,在未来干旱脆弱性测度流程中可成为重要环节。(3)推动干旱脆弱性研究由结果导向往过程导向,由静态向动态进行转变。研究中往往涉及社会子系统,生态子系统,暴露度、敏感性和适应能力等维度,社会网络中利益相关者等构件或元素。(4)面向治理政策、治理网络、自组织、学习与适应能力等概念命题是未来社会-生态系统适应性治理研究值得关注和加强的方面。在与社会-生态系统干旱脆弱性相联结研究中,注重不同尺度不同阶段的适应能力及其传递效应研究,加强社会网络中多主体决策,构建基于自然的解决方案,动态模拟不同适应性治理策略下的社会-生态系统干旱脆弱性。

面对高度复杂且充满不确定性的未来,如何通过社会-生态系统的治理来可持续性地保障人类福祉是适应性治理关注的核心问题。从干旱脆弱性出发,如何科学选择适应性治理对策从而提高适应能力降低脆弱性是适应性治理案例研究值得关注的焦点。由此,文章提出了社会-生态系统针对干旱脆弱性的适应性治理对策的流程模式(如图3所示),以期为创新和丰富社会-生态系统干旱脆弱性与适应性治理的研究范式提供参考。具体地,从组成社会网络的各利益相关方出发,根据不同时空尺度的适应性治理对策问卷调查和多准则决策分析模型生成不同治理规则下的干旱脆弱性模拟结果,回溯找到符合可持续发展导向的干旱脆弱性结果所对应的不同尺度治理规则,从而获得针对干旱脆弱性的不同时空尺度的社会-生态系统适应性治理对策。

4结束语

社会-生态系统研究是地理学、生态学、环境科学与社会科学共同研究的热点问题。在生态文明建设、高质量发展和乡村振兴的时代背景下,社会-生态系统脆弱性研究已成为人地系统耦合研究前沿。论文在社会-生态系统干旱脆弱性与适应性治理的相关概念及内涵的基础上,系统梳理了社会-生态系统的干旱脆弱性及适应性治理研究进展,并指出当前在多尺度综合探究、数据处理方法、研究导向以及中国化的适应性治理研究框架等方面存在薄弱环节。最后,提出多学科交叉融合开展社会-生态系统干旱脆弱性与适应性治理研究,推动脆弱性研究由结果导向往过程导向、由静态向动态进行转变,注重适应能力及其传递效应等值得深入探讨的研究方向。