现代文人画学问答(一)

编前语:“文人画”一直是中国绘画体系里最具文化特色与优点的体式之一,其并非只是一种绘画技巧或风格,更是一种“文化综合体”,是文化精神的体现和思想情感的抒发。随着时代的发展和西方绘画的冲击,对“文人画”的界定也在不断变化。由于失去了赖以生长的社会和人文土壤,传统文人画一直在不断探索多样的变革之路,其从高蹈转向低就,由隐逸转向入世,由传统逐渐走向现代,在精神层面和笔墨语言都发生了重大变化。

现代文人画,则是在现代社会背景下对传统文人画的一种传承和发展,是在传统基础上符合本质逻辑的推陈出新。其在继承传统文人画精髓的同时,融入了现代艺术理念和审美观念。是画家对于自然、生活、社会的独特理解和感悟,也是画家面对丰富的艺术资源,以及纵横交错的语言符号、历史文化潜意识网络所编织的意义经纬。这种艺术形式的存在和发展,不仅丰富了我们的艺术视野,也为我们提供了一种理解和感悟世界的新方式。

“文人画”的提出和实践已有千余年的历史,如何从历史的镜子中找到文人画发展的突破点和着力点,是当下文人画家应该好好思考的一个课题。为了持续关注对现代文人画学的研究,本刊将陆续刊发厦门大学艺术学院教授、画家兼美术史论家洪惠镇及其学生邓晃煌的深度谈话,围绕现代文人画学这一核心问题,就“文人画”的定义、起源、发展历程及现代处境展开深入探讨。希望以此厘清相关概念,凝聚多元观点,对当下文人画学发展情况做一些总结和梳理,在当代文化视野下重新审视中国画的传统与现代性困境,为中国画的持续发展提供参考。

邓晃煌:近年来,您在多个学术场合为文人画大声疾呼,请问您所推崇的文人画,是否指某个群体所从事的画种或是某种风格的中国画,有明确的界定吗?

洪惠镇:回答这个问题之前,得先说明一下我为“文人画”大声疾呼的原因。中国画在传统上本有“院体画”与“文人画”之分,到了近代因有西方绘画传入,为与它们区分而不得不统称“国画”。后因“国”字冠名,易被误解为“国家代表”画种而造成其他画种不满,又改称“中国画”,意为本土绘画,使无歧义。随着20世纪的社会发展与中外文化交流互鉴,中国美术创作及其教育,受到西方绘画理念与技法的影响乃至主导,已使传统中国画衍变分化为三大主要体式,以及它们之间的交叉、边缘与飞地。

造形工整的“传统院体画”被与写实主义西画改造整合为“现代院体画”,在20世纪至今的社会大变革中,发挥了极为重要的文宣作用,因而长期占据主流地位。“传统文人画”体式的写意性,部分被与现代主义西画嫁接为“现代派中国画”,在度过不易被接受的相当长岁月后,终于成为改革开放年代最具现代性的中国画创新体式而势力大增。“传统文人画”在20世纪初年,顽强抵抗住西画潮流的冲击,也理智有度地吸收其长以推陈出新,从而进化为“现代文人画”(详见2003年第1期、2004年第2期《美术研究》与2011年第1期《国画家》)。不但没有委顿凋残,还和院体与现代派继续同行,并由吴昌硕、齐白石、黄宾虹与潘天寿四位代表性画家,摘取20世纪“中国画大师”的桂冠,足见“诗书画结合”的“文人画”体式在现代中国画中的学术地位与艺术高度。

可惜随着画家代际更替与文教制度的变革,“现代文人画”体式逐渐后继乏人,以至于21世纪初期的当今美术院校,普遍缺编“文人画”教师,社会上也难觅诗书画皆能的合格画家,高手就更绝迹,因此已经深陷被全国性重大画展边缘化乃至淘汰的危险多年。倘若任其式微,可以肯定你们这代20世纪80后的青年画家,最迟将在晚年亲眼看见“文人画”的消亡,那将是中华国粹的惨痛损失。在我的心目中,“文人画”是中国古今绘画体系里最具文化特色与优点的体式,因此很不甘心眼睁睁看着它沉沦,才会不揣浅薄,为之大声疾呼。希望借此能够吸引更多的年轻学子与画家,共同来学习、研究、挽救、保护与振兴这个宝贵传统。

“文人画”是有明确界定的。比较权威的定义,是上海辞书出版社1980年版的《辞海》艺术分册“文人画”条目,全文如下:

“文人画”亦称“士夫画”。中国绘画史上的名词。泛指中国封建社会中文人、士大夫的绘画,以别于民间和宫廷画院的绘画。宋苏轼提出“士夫画”,明董其昌称道“文人之画”,以唐王维为其创始者,并目为南宗之祖。“文人画”的作者,一般回避社会现实,多取材于山水、花鸟、竹木,以发抒“性灵”或个人牢骚,间亦寓有对民族压迫或腐朽政治的愤懑之情。他们标举“士气”“逸品”,讲求笔墨情趣,脱略形似,强调神韵,并重视文学修养,对画中意境的表达以及水墨、写意等技法的发展,有相当影响,但其末流,往往玩弄笔墨形式,内容趋于空虚贫乏。

1987年上海辞书出版社又出版《中国美术词典》,在此条目基础上做了补充与修订:

文人画亦称“士夫画”。中国画的一种。泛指中国封建社会中文人、士大夫所作之画,以别于民间画工和宫廷画院职业画家的绘画。北宋苏轼提出“士夫画”,明代董其昌称道“文人之画”,以唐代王维为其创始者,并目为南宗之祖(参见“南北宗”)。

但旧时也往往借以抬高士大夫阶层的绘画艺术,鄙视民间画工及院体画家。唐代张彦远在《历代名画记》中曾说:“自古善画者,莫非衣冠贵胄,逸士高人,非闾阎之所能为也。”此说影响甚久。近代陈衡恪则认为,“文人画有四个要素:人品、学问、才情和思想,具此四者,乃能完善”。

通常“文人画”多取材于山水、花鸟、梅兰竹菊和木石等,借以发抒“性灵”或个人抱负,间亦寓有对民族压迫或对腐朽政治的愤懑之情。他们标举“士气”“逸品”,崇尚品藻,讲求笔墨情趣,脱略形似,强调神韵,很重视文学、书法修养和画中意境的缔造。

姚茫父的《中国文人画之研究·序》曾有很高的品评:“唐王右丞(维)援诗入画,然后趣由笔生,法随意转,言不必宫商而丘山皆韵,义不必比兴而草木成吟。”历代文人画对中国画的美学思想以及对水墨、写意画等技法的发展,都有相当大的影响。

新撰定义较长。第一段是“文人画”的界定。第二段说明“文人画”的社会属性与要素,要素既是对画而言,也是对画家的要求。第三段解析“文人画”的取材、内涵与形式特性。最后是对“文人画”的评价。

邓晃煌:定义所谓“泛指中国封建社会中文人、士大夫的绘画”,这句话是否可理解为,文人画是首先以画家身份来界定的,而且是封建社会文人的画?那么当今如果还有文人画,还能以身份来界定吗?什么人可称为当代文人?

洪惠镇:这个问题提到重点了。“文人画”或“士夫画”,最初就是以画者身份界定的,又称“戾家(业余爱好者)画”,目的是为了区别“作家画”,也就是专业作者的“行家画”。这好比现代的“农民画”,也是以画者“身份定义”,以便和专业与职业绘画区别。这是第一个层面。既然是某种特定人群所创造的,具有该人群属性所反映的特点,那么这种画的名称,就必定包含内容精神与艺术形式的特定性,这便有了第二层面的“体式定义”。

例如“作家画”的代表“院体画”,因其内容的“富贵”属性,一直以工笔画为主要形式,需要使用绢帛与熟纸。“文人画”诗书画结合,寄寓文人情趣与人格理想,性偏“野逸”,重视写意的笔情墨趣,便推动了有利水墨晕化效果的生纸发明与发展。现代“农民画”的基本样式则是工笔年画和装饰画,表现农民勤劳生产、质朴生活、乐观理想与喜庆精神,其工具材料就多为各地村镇也可能买得到的西画纸与广告颜料。

把“文人画”界定为“封建社会文人的绘画”,是欠妥当的,准确地说,应该是“封建社会文人创造的绘画”。因为它们被创造出来后,并非专属独享,如果仅仅只有文人在创作与赏玩,那当然可以这么说。可实际是,“文人画”成熟、流行与普及之后,就只用第二层面的“体式定义”,成了一种社会共享的绘画形式。只要喜欢,肯学,谁都能画。直到今天,连离退休老人和学龄前儿童,都在画。即便是高端的优秀的“文人画”,也同样拥有非文人身份的作者,社会上非文人而小有名气的画家就更数不胜数了。至于有人认为非文人出身的画家,比如任伯年,画技虽然全面而纯熟,但缺乏“文心”,似乎不应算是“文人画”。这是内在修养高低的问题,当今画坛比比皆是,总不能因此就不承认他们画的体式还是“文人画”。

“文人画”萌生于北宋,到元代成长壮大与明清繁荣发达后,就已深入人心,拥有广泛的社会基础,不但“院体画”受影响,连原本自成体系的“民间画”也在模仿它们。你今天若到乡镇走走,只要是民国、晚清及之前幸存下来的寺观与民居,都还可能见到不同程度接受“文人画风”影响的壁画(图1、图2)。可见将“文人画”界定为“封建社会文人的绘画”,或者简称“文人的画”,都既不准确,又抹杀它们在中国的普世价值。可以这么说,在“文人画”问世以后,中国从元明清时期到已经拥有各种中外画种的今天,没有哪一种画,能比它们更受国人喜闻乐见,雅俗共赏,且被老少咸宜地所知,所赏,乃至所学,所以怎么能称它们仅仅是“文人的画”呢?

至于“当今如果还有文人画,还能以身份来界定吗?什么人可称为当代文人”这个问题,在社会上,乃至中国画坛都存有疑问。“文人画”当然还存在,我们自己不是也在画吗?但上面已经分析过,早在明清以来就已经不再以“画家身份”,而是只以“绘画体式”界定了,不然任伯年所画的“文人画”,应该叫作什么画?“文人”旧指封建时代的读书人,该阶层已在辛亥革命后就跟随封建王朝一起消亡了。现代的文化人,即知识分子,民间为与工农兵阶层相对应而仍旧将其称作“文人”,也没有问题。可是由于现代分科太细,人文社科学者尚可统称“文人”,自然学科一般习惯多称“专家”。艺术原本划归一级学科“文学”,所以学位冠名“文学×士”,画家当然也算“文人”。后来学科调整,艺术独立为一级学科,美术降为二级,画家便不好都算“文人”,这跟古代院体画家不算“文人”同理。不然艺术分科太多,连音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、杂技等等从业者也都算是“文人”,岂不滑稽乱套。不过,“文人画”的画家在传统意义上,都应该拥有别的画种以及中国画其他体式的画家所缺乏的诗文书法学养,所以理论上就还应算“文人”。只是学养若像任伯年那样有所欠缺,算不算“文人”便很为难。

为此,近百年来的“文人画”总被置于一个古代所无的尴尬境地,社会、画坛乃至美术教育界都几乎不提“文人画”这个名称,只笼统叫“国画”。连以“文人画”为业的现代画家,也有不少人矢口否认“文人画还存在”,坚称其画只是和“工笔画”相对的“写意画”。这种行为可能源自两层心理纠结,一是误解“文人画”的“文人”二字向来都指画家身份,自己学历不高,难符标准,恐遭歧视,干脆采取鸵鸟策略,回避“文人画”名。二是自知缺乏诗文修养,畏避讥评,想以不是在画“文人画”来自我解困。前者源于自卑,后者则属投机,在画坛上具有普遍性。可是不管承认与否,“文人画”是绕不过去的客观存在,根本无法回避。只要你画着它的体式,它就有标准来挑剔你,容不得你自作聪明钻空子。因此这个问题亟须拨乱反正,不要纠缠“文人身份”,只强调“体式标准”,“文人画”才能名正言顺不受干扰地回归本位。社会也才不会被那些画着“文人画”体式却不按标准制作,还浪得名利者的误导。画家也才有艺术体式的标准自觉,努力提高“画外功夫”以符要求。

邓晃煌:我注意到,“80版”辞书称“文人画”的作者,“一般回避社会现实,多取材于山水、花鸟、竹木,以发抒‘性灵’或个人牢骚,间亦寓有对民族压迫或腐朽政治的愤懑之情”。“寓有”之前的“间亦”二字,表明这只是文人画附带的功能,不是主要功能,主要功能是发抒“性灵”或个人牢骚。“87版”将“个人牢骚”改为“个人抱负”,变得中性也更趋于正面了。看来当代人对文人画的理解,在深化。但陈衡恪的“四要素”论似乎有抬高文人画、鄙视民间及院体画之嫌,您认为呢?

洪惠镇:这是误解。“四要素”只是准确点明画家身份的文人特点,及“文人画”的本色要求,都能具备,画才完善,正因了这些要求,才使中国“文人画”的精神性更加显著而不同于西画。但这只对“文人画系统”内部有效,不可能用来评价、贬低与鄙视“民间画”及“院体画”。

邓晃煌:文人画具有“回避社会现实”“抒发个人牢骚”的功能,在当下是否应该被大力提倡,用公共资源的官方展览来促进其发展?

洪惠镇:这个问题比较复杂,也很敏感。在任何社会,回避现实,发发牢骚,都是常人的处世方法之一。中国古代文人普遍具备儒道释哲学修养,既有“入世”情怀而抱持“修身齐家治国平天下”理想,又兼道释的“出世”意识,在遭遇人生严重坎坷挫折时,大多懂得承认现实的残酷而明智回避,并主动自我发泄排遣内心的负面情绪,使心理与命运达成谅解而平衡。诗文书画正是最佳疏泄工具,就如道禅的静坐和气功一样。为此就可理解何以是在少数民族统治的元代,位居第四等民而最受欺侮的“南人”知识精英,会在以江浙为核心的江南地区,把两宋仅仅强调立意的“文人画”,创新为和诗文书法整合在一起,成为一种综合性的,更好用于抒发情思的艺术形式,并在明代广受欢迎。到了清代,文人画家再次受到少数民族统治的历史轮回刺激,导致诗书画结合体式进一步完善深化与繁荣普及,成为国人直至今日仍然喜闻乐见的民族绘画的深层原因。

可惜古代文人的“出世”态度,在现代社会制度下的意识形态看来,往往是消极的,因而长期遭受批判,“80版”的意思就反映这种共识。而负面情绪表达与影响的“罪魁祸首”,自然是画上的题诗,它们很容易引发“文字狱”,故而客观上导致题画诗在20世纪的衰落。潘天寿早期画作多有题诗,而五六十年代推陈出新的作品就罕见题诗,除因当年提倡“文艺为工农兵服务”,必须考虑题诗不易被理解而改为简明标题外,也不免存在极有普遍性的“运动”后怕因素。这是令人唏嘘不已的现实。

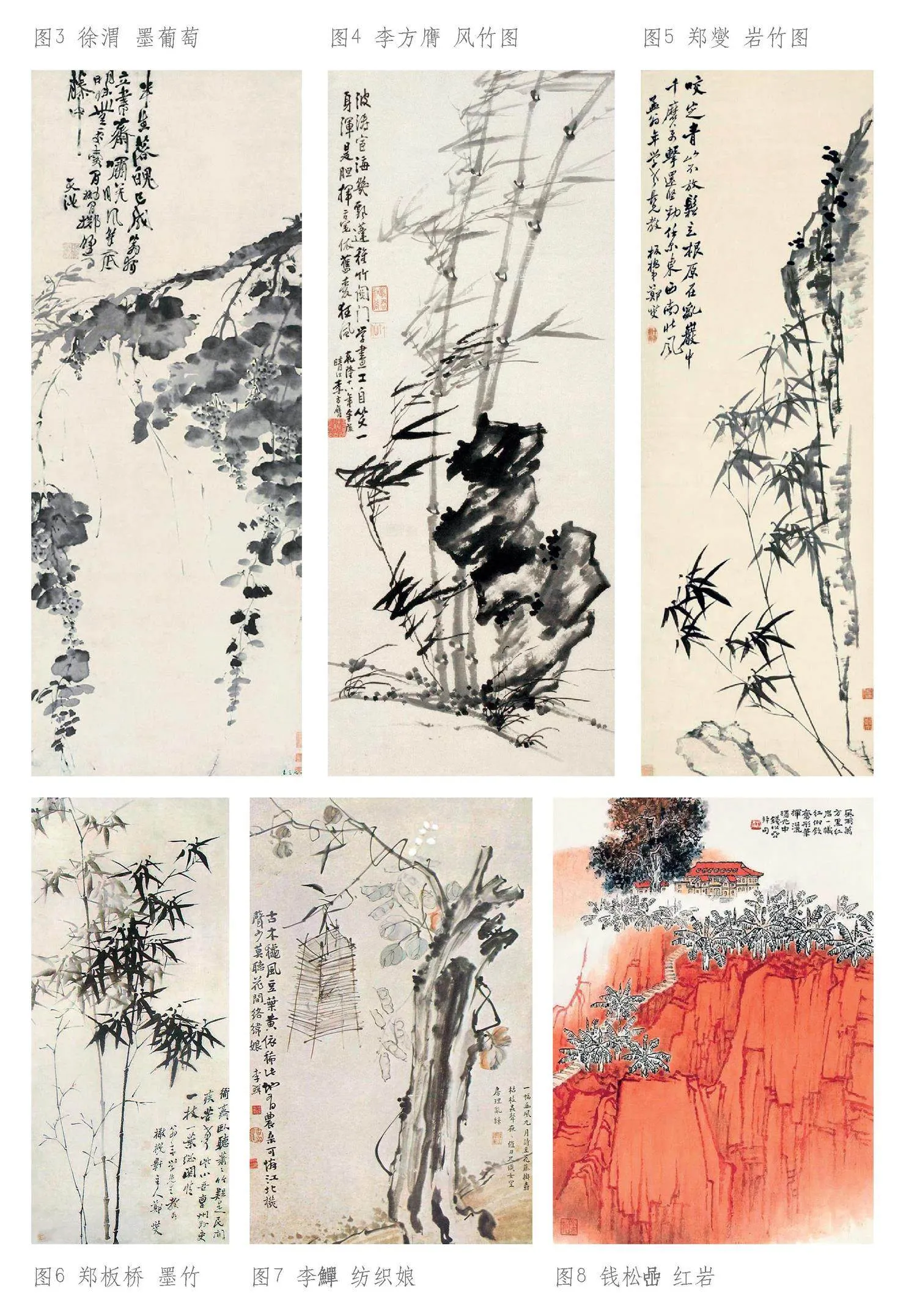

可是话说回来,实际上只要细看古代“文人画”,真的像徐渭那样赤裸裸为怀才不遇而发牢骚的作品(图3),并不多见。古代士大夫面对人生失意,如此露骨地发泄情绪,在懂得平衡心态者看来,是没修养没境界的。只要拥有道禅哲学修养,肯定不会如此,而是得之淡然,失之泰然,选择随遇而安,顺其自然地接受命运。但也不会丧志失意颓废消极,仍能激励自我坚持操守与气骨。例如,李方膺《风竹图》(图4)自题:“波涛宦海几飘蓬,种竹关门学画工。自笑一身浑是胆,挥毫依旧爱狂风。”郑燮《岩竹图》(图5)题谓:“咬定青山不放松,立根原在乱岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”都是满满的正能量。

由于读书明德,能够“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,历代愤激命运不公而参加农民起义的文人,没有著名学者和书画家,只有在攸关家国兴亡的危机中,才看得到他们的脊梁。例如,黄道周在明末募兵抗清直到以身殉国,傅山一度联合爱国人士组织反清复明运动,弘仁曾在徽州参与抗清战斗,髡残则加入过南明何腾蛟的反清队伍。无法直接参与者则以作画题材和题画诗表达亡国情怀与民族节操,如元初郑思肖与清初朱耷。现代则如齐白石,他在抗日战争期间有题友人画诗云:“对君斯册感当年,撞破金瓯国可怜。灯下再三挥泪看,中华无此整山川。”自题《鸬鹚舟》道:“大好河山破碎时,鸬鹚一饱别无知。渔人不识兴亡事,醉把扁舟系柳枝。”都在显示着“文人画”题诗的高尚品位,以及可供发挥精神能量传播人间正气的宝贵功能。

“87版”将“回避社会现实”“发抒‘性灵’或个人牢骚”改为“发抒‘性灵’或个人抱负”,显然已经认识到“文人画”没那么消极,那就对了。我们只要细读“文人画”的题款诗文,就可以确信这一点。两个版本都称“文人画”“寓有对民族压迫或对腐朽政治的愤懑之情”,无疑是正面肯定。但辞书撰者们还没看到文人画家在题诗中所反映的士大夫家国情怀的积极一面,像郑板桥和李鱓在题画诗里关心百姓疾苦(图6、图7),这才是“文人画”的精华所在。很遗憾七十多年来,世人总是戴着意识形态的有色眼镜,看待中国古代社会及其文化艺术,先验地固化地给“文人画”贴上“阶级论”标签,将宣泄情绪的积极意义作反面理解,显然很不公允。

所幸“回避社会现实”“发抒个人牢骚”的功能,在当今的私人领域已可发挥,算有进步。但不可能被“大力提倡”,更不可能“用公共资源的官方展览来促进其发展”。实际上在我看来也不值得,因为发牢骚只是一种情绪宣泄,就跟抓痒一般会越抓越痒,并无益处。而若转移注意力,瘙痒反倒就会转轻而止,因此应把“回避社会现实”“发抒个人牢骚”,改成“修身养性”。将消极躲避社会压力的作画消遣,转变为积极的运气挥毫与腰臂腕指的协调运动,达成保健功效,即为“修身”之义。而将“个人牢骚”换成“个人感悟”,即有“养性”之功,那就不但没有忌讳,还应大力提倡。

邓晃煌:如此说来,文人画在现代还有什么艺术价值与积极意义,值得学习与发扬呢?

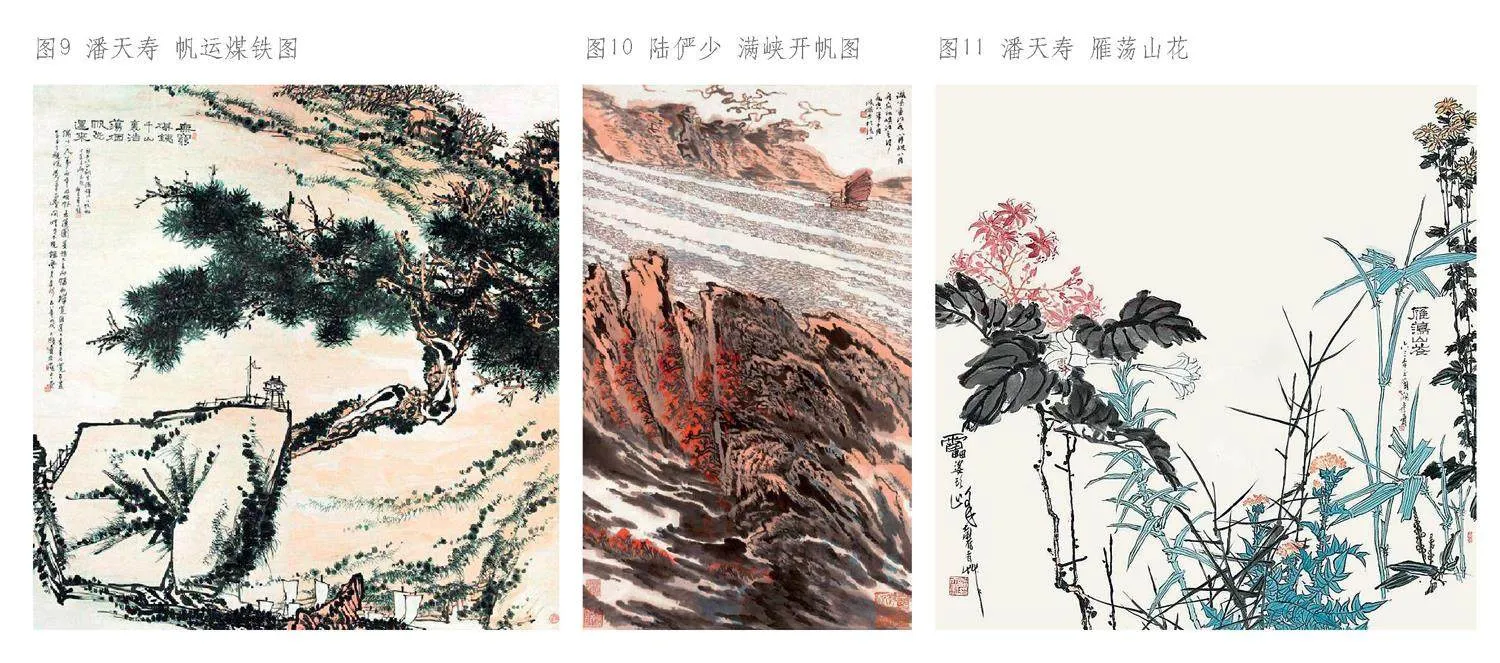

洪惠镇:“文人画”所擅长的山水与花鸟,在现代仍可与时俱进地反映各个时期的社会发展和变化。例如,在20世纪50至70年代的三十年间,文艺提倡为社会主义革命与建设服务,钱松嵒运用全套“文人画”传统语言“旧瓶装新酒”地创作,并且不乏新意,如表现八路军重庆办事处旧址的《红岩》(图8),就是那一时期的“现代文人画”经典。潘天寿的《帆运煤铁图》(图9),则是既能反映“大炼钢铁运动”,又不失正宗“文人画”美感的范例。七八十年代改革开放以来,陆俨少成了新的经典,他用完全个性化的艺术语言与推陈出新的“文人画”图式,尽情讴歌祖国河山,特别是长江三峡的壮美与奇丽(图10),可谓前无古人。花鸟画则以潘天寿为代表,不但将传统题材如荷花表现出新气象,如《映日》《露气》,还开拓崭新的内容如《雁荡山花》(图11)等等,都很有艺术价值与积极意义,值得我们认真学习和发扬光大。

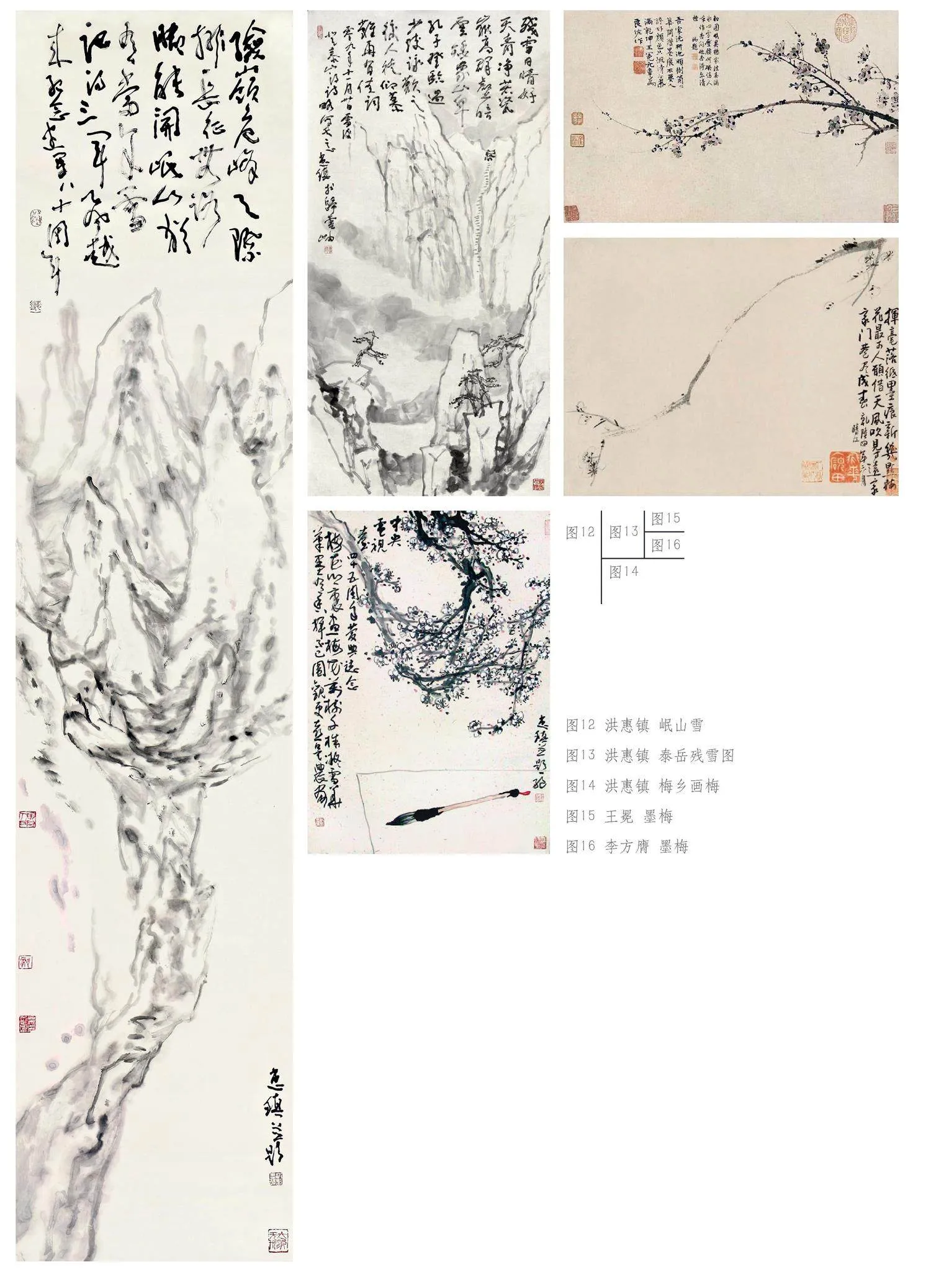

我自己就试过用“现代文人画”创作革命题材。例如,2016年有画展纪念红军长征80周年来邀拙作而画了一幅《岷山雪》(图12),特意采取传统“文人画”最具特色的条幅来试验,雪山构造运用“文人画”笔墨而略带抽象性,以求现代感。布局则充分留白以写诗落款,上题:“险岭危峰天际排,长征无路脚能开。岷山犹有当年雪,记得三军飞越来。”字体故意放大,希望引起观者注意而驻足细读。也尝试像陆俨少先生那样讴歌祖国河山,只是不同于他表现构造美而是表现意境美。例如,2009年12月在泰安一个山水画研讨会后登游东岳,时值雪后,有感而得一诗:“残雪日晴好,天青净若瓷。岳高群壑暗,云矮众山卑。孔子登临过,少陵咏叹之。后人徒仰慕,难再有佳词。”归后乘兴创作《泰岳残雪图》(图13),以大字题于画上,意图如前。

花鸟画也学习潘天寿在传统题材中开发新意,如《梅乡画梅》(图14)。那是2001年1月受邀至梅花种植地写生,现场铺纸挥毫,情景洵为古人所无,因此画毕即兴题了一诗:“梅花乡里画梅花,万树千株凝雪华。笔墨有香挥不已,围观更喜是农家。”精神遂与古画有别。这些拙作图式虽乏独特个性,水平有限,殊不称意,但已都可证明“文人画”不是不能用于现代,而是愿意不愿意再画和如何继续发扬光大、与时俱进的问题。

当然,我们也不能不承认现代中国画的三大体式各有特点,不能等量视之,只宜各取所长。“现代院体画”因为坚持写实主义,可以充分开展主旋律大题材的创作,故可最好地发挥宣传作用。“现代派中国画”多秉持“为艺术而艺术”的理念,重在创建新的审美经验。“文人画”的美学理念与技术体系则是为了“写意”精神的自洽,不求再现自然与生活。它们的长处,主要在于画家的学问优势,且有传统“文以载道”的自觉,可在创作中抒发家国情怀,传播正能量。同时又能抒写性灵,综合儒以进德、道以保真、释以净心地提升修养,有助于自我完善人格道德情操,并熏染观众,那才是对社会最积极、最有益的贡献。从长远效果看,这种贡献,甚至比一时一世的功利性教育来得重要,是塑造民族精神的利器。它的作用,和“院体画”客观反映现实的“有用”不同,是“无用”之用,在“润物细无声”的潜移默化中,优化着自己与观众的精神世界。这个优点,是其他中国画乃至西画所不具备的,因而应该在现当代大加发扬。

同时,如我在前面已经提到的,“文人画”作为知识分子失意时自我恢复心理平衡的“阻尼器”,通过积极正面题材的创作,维持精神健康,操作文人写意画的书法性用笔需与气息配合,可类似气功作用于身体保健。因此,“文人画”在西方艺术概论里的三功能:“认识”“教育”与“审美”之外,还有一项“保健”功能,具有正面的积极意义,正是当今我极力主张复兴“文人画”的一大原因,亟待认识、发扬与推广。我在2008年赴美出席纽约亚洲协会举办的中国水墨美学体系国际研讨会上,发表了《对生命有益的艺术——传统中国画》一文,首次揭示这一功能。后来刊载在当年第6期《国画家》杂志上,2014年又重发在我的博客里,你可以去打开看看,我就不在这里细述了。

邓晃煌:看来,姚茫父的《中国文人画之研究·序》指出文人“援诗入画,然后趣由笔生,法随意转,言不必宫商而丘山皆韵,义不必比兴而草木成吟”,也说明文人画“以艺臻道”,这应是它可以生生不息的根本所在吧?

洪惠镇:是的。所谓“言不必宫商而丘山皆韵”,指山水“画中有诗”。

“义不必比兴而草木成吟”,就是像画墨梅,王冕题诗曰“不要人夸好颜色,只留清气满乾坤”(图15),李方膺题谓“愿借天风吹得远,家家门巷尽成春”(图16)那样,文人画家直接化身草木说出心愿,不用借梅花作比喻,自己由艺入道,使人格升华。这正是“诗书画结合”与“四要素”的重要性之所在。设想一下,文人画家若不会或不写诗文题画,丘山怎么“皆韵”,草木怎么“成吟”?或者虽会写诗题画,但人品、学问、才情和思想不高,写成粗俗的“薛蟠体”,那岂不是反污画面?能明乎此,就能理解“四要素”不是在抬高“文人画”地位,而是对文人画家提出的基本素质要求。

邓晃煌:您的文章经常提到文人画是“文化综合体”,“诗书画熔为一炉”,为何这两种在辞书定义里,始终没提呀?

洪惠镇:那是我的个人说法。古代文人画家精通文史哲与诗书画,这些学养都被综合在画里,即“熔诗书画为一炉”,是“诗书画结合”的不同说法,使得“文人画”不再仅具绘画性。换言之,它已经不是西方概念里的纯绘画,所以我才觉得称其为“文化综合体”更合适,更准确,也更可一目了然地洞穿这种体式的精神性实质。

我不喜欢人云亦云,直接照搬别人的话语。若不是自己的见解,写文章做研究就没价值,这与我的山水创作不跟人亦步亦趋相同。所以很多论点,都是我在学习、研究、实践“文人画”时发现总结的。和辞书的两个版本一样,我也还在深化认识。我们完全可以有所发现,继续深化完善“文人画”的定义。每代人都应该争取有所发现,有所深化,那样才对传统的持续发展和演进有所助益,否则传统就会固化成“木乃伊”。

邓晃煌:可是,如按“诗书画结合”才算“文人画”的标准来办文人画展,王维、苏轼画上并没题诗,就都得落选,董其昌大部分画作也无法入围,齐白石和黄宾虹同样入展不了,他们大多数作品也都没题诗,这个问题如何解决?

洪惠镇:你把“诗书画”三个字看作量化标准了,实际上并非每画必须题诗。“文人画”体式有着漫长的萌生、成熟、完善、发展与繁荣的历史过程。王维被尊为“始祖”,因为他既是大诗人,又兼擅书画,早有“三绝”之誉,但他不会意识到自己的“画中有诗”,会在后世演化出“文人画”。苏轼才是“文人画”的主要开创者,他也“诗书画三绝”。不过,他和北宋同道们追求的只是诗与画的隐性结合,以创造“忘形得意”“遗貌取神”,强调精神表现的“士夫画”新风。苏轼的传世大作《潇湘竹石图》(图17)与《古木怪石图》(图18),即能体现这种创新体式的艺术特点。前者一丛新篁战胜岩石重压坚强成长,未遑伸直枝干就尽情舒展生命。后者被怪石压迫而扭曲生存的枯木虽已死亡,却为世间留下一生顽强挣扎力求发展的不屈精神,都很感人,不可不谓是他自己一生与厄运对抗的象征性写照。

这是“文人画”早期阶段称作“士夫画”的标准样式,“写意”已基本成型,重点在“意”。“意”包括两个层面,一是客体的物象大意,和“院体画”的工笔刻画明显不同。二是画家主体“意”(感情、思想、意识、精神、哲理等等)的代入,与“院体画”只求状貌写神迥异,这是文人写意的核心价值,十分重要而宝贵。但技法层面的“写”还是“画”的意思,成熟的文人写意还须包括书法入画和在画上题诗,才能反映“写”的“书写”实质,那是在元明清“文人画”阶段进一步发展与完善的。否则诗书比画优势的苏轼,怎么能不在画上大书特书自己的诗作?由此可见,“文人画”是一条长河,起先只是少数文人在提倡,慢慢流入历史后,又有支流陆续汇入,才在元明清蔚为壮观。它也应该在今天和未来,继续获得水源补充,否则必定枯竭断流。

“诗书画结合”是提纲挈领的一个标志,标志都须简明以一目了然。从实际情况来看,在元代“文人画”成型以后,“诗书画结合”才成为标准,之前的文人画家画上都没题诗。“诗书画结合”,也并不意味着每幅画都得题诗。诗只是最显“文人画”特点的标志,它涵盖了文人画家的所有文化修养。因而能写诗的画家,即使不题诗而题款识,甚至只落穷款,也能在画中散发文化气息,即所谓“书卷气”。这是文化气质的外化,不信的话,可以将吴昌硕、黄宾虹和潘天寿不题诗的画,拿来和一般画家的作品摆在一起,是不是气质迥异,高下立判?

(未完待续)