河南葡萄大棚促早栽培全产业链生产技术

摘 要:河南产区葡萄生产主要栽培模式是露地栽培,葡萄上市时间集中,价格竞争激烈,为了提高果农经济效益,发展葡萄大棚促早栽培意义重大。就葡萄大棚促早栽培中品种选择、建园定植、温棚环境调控、整形修剪、花果管理、土肥水管理、病虫害防治及采收销售8个方面阐述全产业链生产技术,为果农提供另一种高效栽培模式。

关键词:葡萄;大棚促早;全产业链技术

河南省夏季炎热降水多,传统露地栽培和简易避雨栽培的葡萄从果实膨大期到成熟期正好完全处于高温高湿的环境中,病虫害发生严重、防治难度大。近些年,越来越被葡萄种植者认可的简易避雨栽培模式可以极大地降低病害防治压力,但对葡萄成熟时间影响不大。室外栽培的葡萄成熟时大量集中上市,葡萄品质不高,市场竞争力弱,售价低而且销售压力大。

采用大棚栽培模式种植葡萄,可以减少尘埃污染及水、化肥、农药的使用量,提高商品果率。如果棚内再多覆盖2~3层膜,还可以起到促早栽培的作用,使葡萄上市时间提早20~30天。错峰上市,抢占早期市场,葡萄售价高,经济增效显著。在巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴、推进乡村产业发展中起到引领作用,具有良好的社会效益。

1 品种选择

根据市场需求,选择阳光玫瑰、夏黑等适栽品种(图1)。

2 建园定植

2.1 园地选择

选择生态条件良好、交通便利、远离污染源、土质疏松、土层深厚、水源充足、pH值6.5~7.5为宜的地块建园。

2.2 园地规划

根据园地面积设置主道、支道和作业道。建立灌水和排水设施,便于供水和及时排水。

2.3 施肥整地

在整地之前准备基肥,每亩施用腐熟的有机肥20米3左右。确定南北向定植线位置,以定植线为中心撒施有机肥,宽1米左右,旋耕深度30~40厘米,平整起垄。

2.4 大棚及架材搭建

大棚:采用钢架结构(图2),南北向,跨度10米,长度60~80米,顶高4.5米,肩高1.8米,围膜高0.5米,拱杆采用粗度3.3厘米镀锌钢管,拱杆间距0.8米。两棚间距1.5米。棚膜使用厚度为0.08~0.1毫米的PVC薄膜,2月初覆膜封棚。

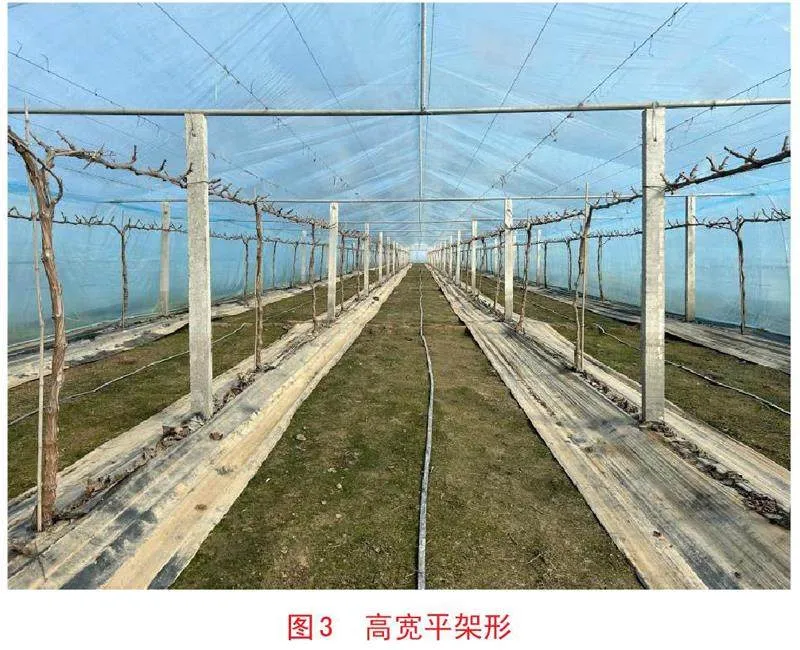

高宽平架形(图3)。立柱采用长度2.4米、粗度4厘米镀锌钢管或8厘米×8厘米的水泥柱,南北间距4.5米,东西间距(行距)2.5米,埋入地下0.6米,地上1.8米。定干高度1.55米,在该位置南北拉1道10号钢丝,用来固定主蔓。距离地面1.75米处为架面高度,此处使用3.3厘米镀锌钢管东西向拉横梁,南北向以立柱为中心,向两侧依次间距30、40厘米布设4道14号钢丝,两行中间位置拉1道14号共用钢丝,并与该高度的横梁固定。

2.5 定植技术

定植时期:11月中下旬或2月底至3月。

苗木选择与处理:选择有2~3个饱满芽的健壮苗木,建议选择脱毒苗或嫁接苗。定植前进行根系整理,在水中浸泡4~6小时。

定植方法:适当浅栽,挖直径30厘米、深20厘米的定植穴,将苗木放入定植穴内,保持根系舒展、均匀分布,覆土一半时踩紧踏实,将苗稍向上提,然后覆土灌水,1周后覆盖地膜(图4)。定植嫁接苗时,嫁接口露出地面5厘米。定植前扣膜。

3 温棚环境调控

3.1 温度调节

覆膜后至萌芽前:调控的原则是增温保湿。此时期应紧闭温棚,缓慢升温,使棚内气温和地温协调一致,应将气温控制在10~20 ℃,超过32 ℃,应及时将裙膜揭开通风降温。

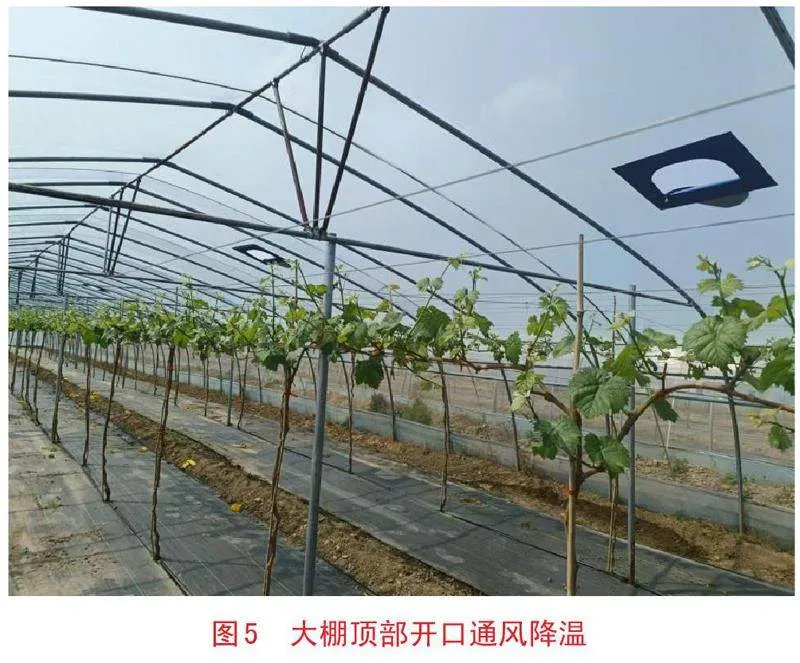

萌芽后至开花前:白天气温控制在20~25 ℃,超过30 ℃要及时通风降温(图5),防止高温危害或出现新梢徒长现象。夜间气温控制在10 ℃以上,预防低温冻害。

花期前后:白天气温控制在26~28 ℃,夜间气温控制在15 ℃以上,促使花期一致。

坐果后:将气温控制在25~28 ℃。当日平均气温稳定在20 ℃以上时,通风口全部打开。

3.2 湿度调节

扣膜后到萌芽期,空气相对湿度控制在90%左右;新梢生长期,相对湿度控制在70%左右;开花期,相对湿度控制在60%~70%;开花后至成熟期,相对湿度控制在65%以下。

4 整形修剪

4.1 定植当年修剪

采用高宽平树形。发芽后,每株选留2个健壮新梢,一个作为主干直立绑缚,另一个作为预备枝。主干长至1.55米时摘心,选择顶端两个副梢作为主蔓培养,主干上的其他副梢留1片叶绝后摘心。相邻两树主蔓交接时进行摘心,主蔓上发出的二级副梢留3~4叶反复摘心。

4.2 结果树修剪

打破休眠:萌芽前30~35天,使用50%单氰胺25倍液,用小刷子或毛笔涂抹在冬芽上,顶芽不涂抹。用药后及时灌水,增加湿度,促进药效发挥。

抹芽:抹芽分两次进行。第一次抹芽在萌芽初进行,对双生芽、三生芽及萌蘖芽一次性抹除。7~10天后进行第二次抹芽,对萌发较晚的弱芽、无生长空间的夹枝芽、部位不适当的不定芽及不计划留新梢部位的芽抹除。

定梢:在能分辨花序质量时进行。方法是去除强旺枝和弱枝,保留中庸枝,按照单侧18~20厘米间距留一枝,均匀分布架面。定梢还要兼顾结果枝组的更新,为避免结果部位外移,选留下部新梢作为预备枝。

摘心:结果枝摘心,在开花前3~5天进行。对生长势过强、落花落果严重的品种提前进行。摘心位置在花序上4~5片叶处,落花落果严重的品种花序上留2片叶重摘心。落花后7~10天顶端副梢留3片叶进行第二次摘心,之后顶端副梢留3片叶绝后摘心。其余副梢全部去除。

营养枝摘心与结果枝摘心同步进行。

4.3 冬季修剪

12月中下旬进行,留新梢基部1~2芽修剪(图6)。对主蔓上空膛部位,用邻近新梢留4~6芽修剪填补空膛。

5 花果管理

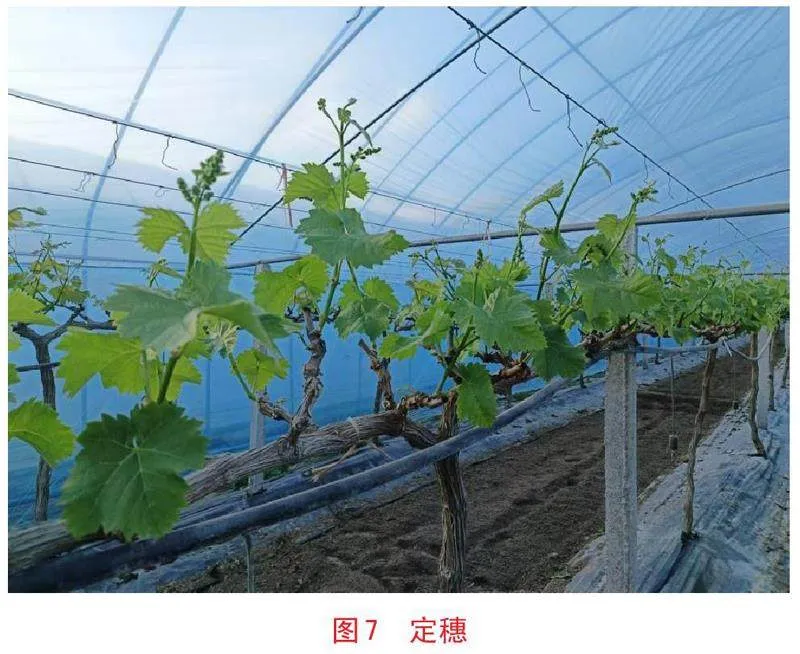

5.1 定穗

在花序分离期进行(图7),按照“强二壮一弱不留”的原则,每亩留2200~2500穗。

5.2 花序整形

在见花期进行(图8)。一般去除花序上下部分保留中间。对于需要无核化处理的品种(如阳光玫瑰),保留穗尖4~6厘米,其余枝梗全部去除。

5.3 无核化及膨大处理

花序拉长:对于需要花序拉长处理的品种,在花序初分离期使用5毫克/升左右的赤霉素进行处理。

无核化保果处理:在盛花后1~3天内进行(图9),使用的植物生长调节剂有赤霉素和氯吡脲,具体浓度因品种而定,如阳光玫瑰20毫克/升赤霉素+2~3毫克/升氯吡脲、夏黑25毫克/升赤霉素。

膨大处理:在无核保果后12~15天进行,使用的植物生长调节剂有赤霉素和氯吡脲,具体浓度因品种而定,如阳光玫瑰25毫克/升赤霉素+2~3毫克/升氯吡脲、夏黑50毫克/升赤霉素。

疏果:无核保果处理后1周进行疏果(图10)。对于无核化处理的品种,按照圆柱形整形,单穗留果60~70粒;对于自然坐果的品种,按照圆锥形整形,单穗留果70~80粒。

套袋:在转色初期或软化初期进行。一般选择白色果袋,对于有特殊需求的品种选择有色果袋。套袋前进行药剂处理,避开高温、阴雨天气。

6 土肥水管理

6.1 土壤管理

采用清耕、生草和地面覆盖等方法。

6.2 施肥管理

6.2.1 生长季施肥 在萌芽期、果实膨大期、转色(软化)期进行施肥。萌芽期以高氮型、平衡型水溶肥为主,施1次;果实膨大期以高氮型、平衡型水溶肥为主,每7~10天1次,共施3~5次;转色(软化)期以平衡型、高钾型水溶肥为主,每10天1次,共施3~5次。每次施肥量按照5~8千克/亩。

6.2.2 秋施基肥 果实采收后9月底进行。采用沟施,成龄树顺行向距主干60~80厘米开沟,沟深30~40厘米、宽40厘米。施肥结束后灌1次透水。选择腐熟的羊粪、牛粪、生物菌肥等,按照5~6吨/亩的量施入。

6.2.3 叶面追肥 开花前1~2次,主要补充钙、硼、锌、氨基酸等,预防大小粒、落花落果;果实膨大期2~3次,补充钙、氨基酸等;果实采收前后1~2次,补充磷酸二氢钾,恢复树势。

6.3 水分管理

萌芽期、秋施基肥后、越冬期分别灌透水,其他时期结合施肥灌水,保持土壤湿度在60%~80%。

7 病虫害防治

7.1 萌芽期

绒球期,清园剂使用辛菌胺醋酸盐,配合使用杀虫剂40%啶虫·毒死蜱1000倍液。

7.2 新梢生长期

主要防治绿盲蝽、蚜虫及灰霉病等,推荐使用氟啶虫胺腈、螺虫乙酯、菊酯类等杀虫剂,配合使用广谱性杀菌剂嘧菌酯、咯菌腈、腐霉利等,同时可选用烟熏剂。

7.3 开花期前后

主要防治灰霉病、穗轴褐枯病及绿盲蝽、蚜虫、透翅蛾类幼虫等。推荐使用杀菌剂有嘧菌酯、抑霉唑、咯菌腈、嘧霉胺等,配合使用氟啶虫胺腈、螺虫乙酯、氯虫苯甲酰胺、虫螨腈等杀虫剂。

7.4 果实膨大期

主要防治炭疽病、灰霉病、白粉病及螨虫、透翅蛾类幼虫等,推荐使用杀菌剂有吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑、氟唑菌酰羟胺、抑霉唑等,配合使用氯虫苯甲酰胺、虫螨腈、联苯肼酯、阿维菌素、螺螨酯等杀虫杀螨剂。

7.5 转色期

主要防治炭疽病、酸腐病、白腐病及螨虫、橘小实蝇、果蝇等,推荐使用杀菌剂代森锰锌、辛菌胺醋酸盐等,配合使用菊酯类、联苯肼酯、螺螨酯等杀虫杀螨剂。可通过悬挂诱捕器、黄板诱捕橘小实蝇和果蝇等(图11)。

7.6 采收后

主要防治白粉病、螨虫、蓟马等。推荐使用杀菌剂有代森锰锌、氟硅唑等,配合使用菊酯类、联苯肼酯、阿维菌素等杀虫杀螨剂。

8 采收销售

浆果发育成熟、呈现出该品种固有色泽和风味时采收。选择晴天的上午或傍晚采收,阴雨天不宜采收。主要销售渠道有批发、零售等。