设施栽培番茄新品种闽农科1号的选育

摘 要: 闽农科1号是以自交系SH5-3-1-1-1-1-1为母本、SH2-1-1-1-1-1-1为父本选育而成的杂交1代高抗设施型番茄新品种。该品种为无限生长类型,植株长势强,单式花序为主,始花节位7~11节,坐果能力强。单果质量170~210 g,果实近圆形,完熟果大红色,无绿肩,有鲜艳色泽,畸裂果率低,硬度高。果实可溶性固形物含量(w,后同)4.4%、番茄红素含量3.70 mg·100 g-1、维生素C含量10.60 mg·100 g-1、总糖含量2.6 g·100 g-1、总酸含量6.11 g·100 g-1、蛋白质含量2.53 g·100 g-1。667 m2产量5000 kg以上,高抗番茄黄化曲叶病毒病(TYLCV)、枯萎病和根结线虫病等病害,适宜于福建省秋冬季设施栽培。2020年9月通过农业农村部非主要农作物品种登记。

关键词: 番茄; 新品种; 闽农科1号; 杂交1代

中图分类号: S641.2 文献标志码:A 文章编号: 1673-2871(2024)09-170-04

A new cultivation in protected tomato Minnongke No. 1

ZHANG Qianrong, LIN Hui, QIU Boyin, YE Xinru, LIU Jianting, LI Yongping, LI Dazhong, WEN Qingfang, ZHU Haisheng

(Fujian Key Laboratory of Vegetable Genetics and Breeding/Crops Research Institute, Fujian Academy of Agricultural Sciences/Fujian Engineering Research Center for Vegetables, Fuzhou 350013, Fujian, China)

Abstract: Minnongke No. 1 is a new high-resistant, red-fruited tomato F1 hybrid, developed by crossing inbred line SH5-3-1-1-1-1-1 as female parent and inbred line SH2-1-1-1-1-1-1 as male parent. The plant has strong growing vigor. The first inflorescence sets on the 7-11 th segments, taking the single inflorescence as the principal. Minnongke No. 1 possesses a strong fruit- setting ability, the fruit shape is round and the average mass of fruit reached 170-210 g. The fruit has no green shoulder while the matured is red with bright on the surface. Another advantage of Minnongke No. 1 is low rate of malformed fruit and the fruit has hardness.The fruit soluble solid content is 4.4%, lycopene content is 3.70 mg·100 g-1, vitamin C content is 10.6 mg·100 g-1, total sugar content is 2.60 g·100 g-1, total acid content 6.11 g·100 g-1, protein content is 2.53 g·100 g-1. It can yield about 5000 kg·667 m-2. I t is highly resistant to TYLCV, resistant tofusarium wilt and root knot nematode. It is suitable for cultivation in protected fields inautumn and over winter in Fujian province.

Key words: Tomato; New cultivar; Minnongke No. 1; F1 hybrid

收稿日期: 2023-04-13; 修回日期: 2024-07-18

基金项目: 福建省农业科学院蔬菜遗传育种科技创新团队项目(CXTD2021038); 福建省农业科学院科技创新平台专项(CXPT202001);国家大宗蔬菜产业技术体系福州综合试验站(CARS-23-G-53); 福建省人民政府-中国农业科学院农业高质量发展超越“5511”协同创新工程项目(XTCXGC2021003); 福建省种业创新与产业化工程项目(zycxny2021008); 厦门市科技特派员专项创新服务载体项目(2022002)

作者简介: 张前荣,男,助理研究员,主要从事蔬菜遗传育种及栽培技术研究。E-mail: zhqrong@163.com

通信作者: 温庆放,男,研究员,主要从事蔬菜遗传育种研究。E-mail: fjvrc@163.com

朱海生,男,研究员,主要从事蔬菜遗传育种研究。E-mail: 541585978@qq.com

1 育种目标

番茄(Solanum lycopersicum L.)是我国设施栽培的主要蔬菜之一。番茄富含矿物质、维生素、番茄红素等物质,还具有延年益寿、防癌抗癌的功效,深受人民的喜爱。我国是番茄生产大国,也是最大的种子需求国家[1]。据FAOSTAT统计,我国2019—2022年的番茄栽培面积分别约108.7、110.4、111.3、116.9万hm2[2],福建省年栽培面积约1.33万hm2,产量高和经济效益高,已成为农业增产增收和助力乡村振兴的重要作物之一,也是联合国粮农组织优先推广的“四大蔬果”之一[3]。

番茄黄化曲叶病毒病(tomato yellow leaf curl virus,TYLCV)是一种毁灭性病害之一。1995年传入我国,该病毒主要依靠烟粉虱的传播,烟粉虱繁殖快且传播速度快,已在我国多个番茄主产区均有暴发,严重危害了我国番茄产业的发展[4-5]。在福建省福州、莆田等地番茄产区也已暴发,已经严重威胁了福建省番茄产业的健康发展[4]。烟粉虱抗药性强,难以防治,培育抗病品种是最有效的防治方法[6-7]。据报道番茄中有7个抗番茄黄化曲叶病毒病基因,分别为Ty-1、Ty-2、Ty-3、Ty-3a、Ty-4、Ty-5和Ty-6,其中Ty-1被认为是主效基因[6-8]。因此,依据福建省设施番茄产业的情况,只有选育出高抗番茄黄化曲叶病毒病等病害、适应福建省设施栽培的番茄新品种,才能保障福建省的番茄产业的发展。

2 选育过程

2.1 亲本来源及选育

母本SH5-3-1-1-1-1-1是由拉比(先正达种子公司)于2013—2015年经过6代单株自交分离育成的自交系。该自交系为无限生长型,叶片浓绿,叶量中多,中早熟,生育期约160 d,植株生长旺盛,单式花序为主,果实扁圆形,红色,无绿肩,熟前浅绿,果面略有棱沟,3~4个心室,单果质量150~200 g,硬度适中,不易裂果,中抗番茄细菌性叶斑病,较感番茄黄化曲叶病毒病、青枯病。

父本SH2-1-1-1-1-1-1是由SV4224TH(美国圣尼斯种子公司)于2013—2015年经过6代单株自交分离育成的自交系。该自交系为无限生长型,中熟,生育期约170 d,植株生长健壮,单式花序为主,果实近圆形,成熟红色,果面光滑无棱沟,萼片肥厚舒展贴壁,无绿肩,熟前果实绿色,单果质量180~240 g,果肉厚,硬度适中,不易裂果,耐贮藏。高抗番茄黄化曲叶病毒病。

2.2 选育经过

2016年秋季在福建省农业科学院作物研究所福州基地设施大棚中以自交系SH5-3-1-1-1-1-1等为母本、自交系SH2-1-1-1-1-1-1等为父本配置杂交组合232个,2017年春季对组合进行初评,组合MF6(SH5-3-1-1-1-1-1×SH2-1-1-1-1-1-1)表现抗病能力强、抗番茄黄化曲叶病毒病、果实美观、坐果能力强等特点。2017—2018年秋冬季在福建省农业科学院作物研究所福州试验基地进行品种比较试验,2018—2019年在福建省厦门市翔安区、莆田市仙游县、福州市福清市进行区试试验,2019年在福建省厦门市翔安区、莆田市仙游县、福州市福清市、漳州市云霄县进行生产试验、果实品质鉴定、转基因成分鉴定、分子标记辅助病害鉴定及田间病害调查,该组合综合性状良好,符合福建省品种需求特点,定名为闽农科1号。2020年9月通过农业农村部非主要农作物品种登记,登记编号为GPD番茄(2020)350389。

3 试验结果

3.1 丰产性

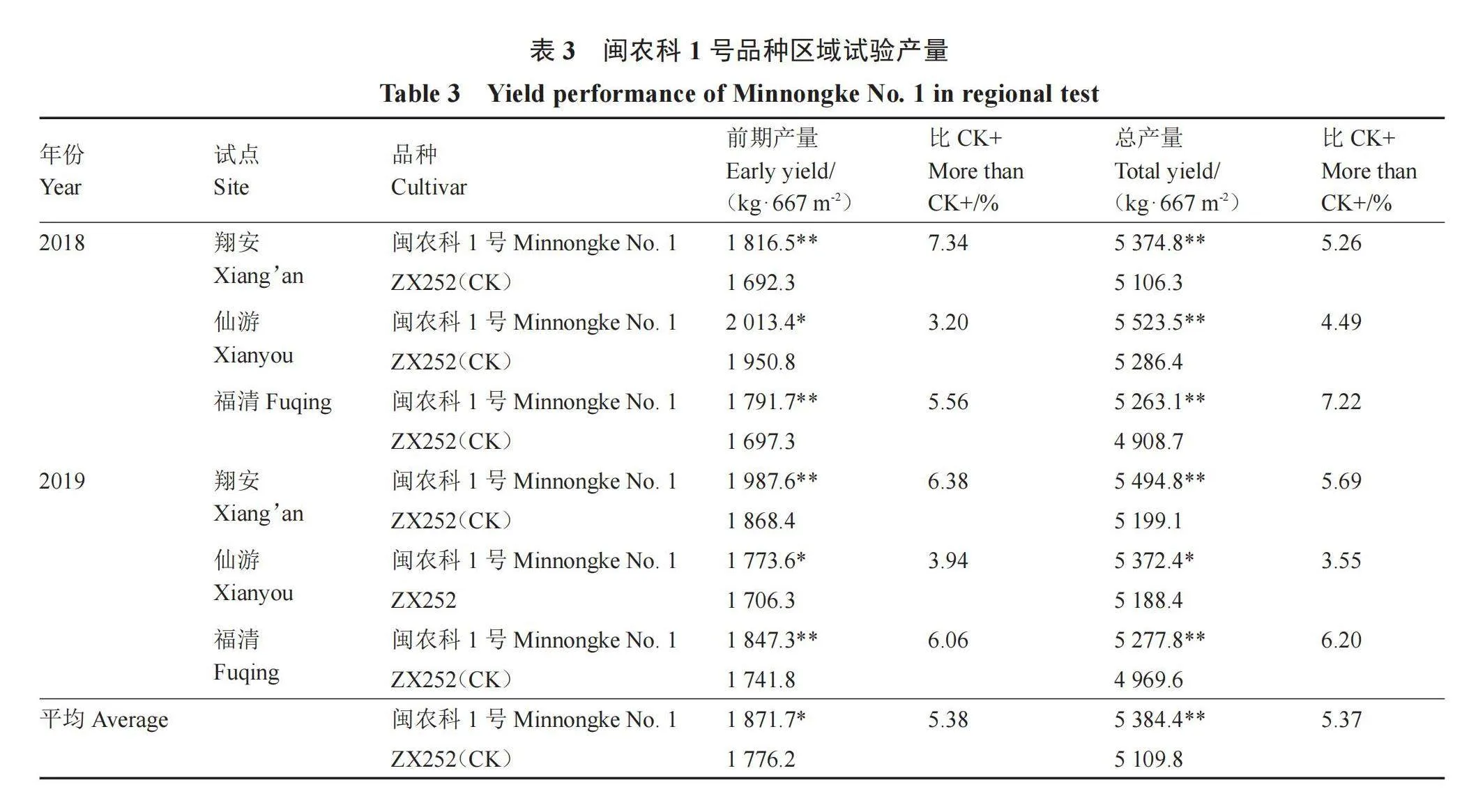

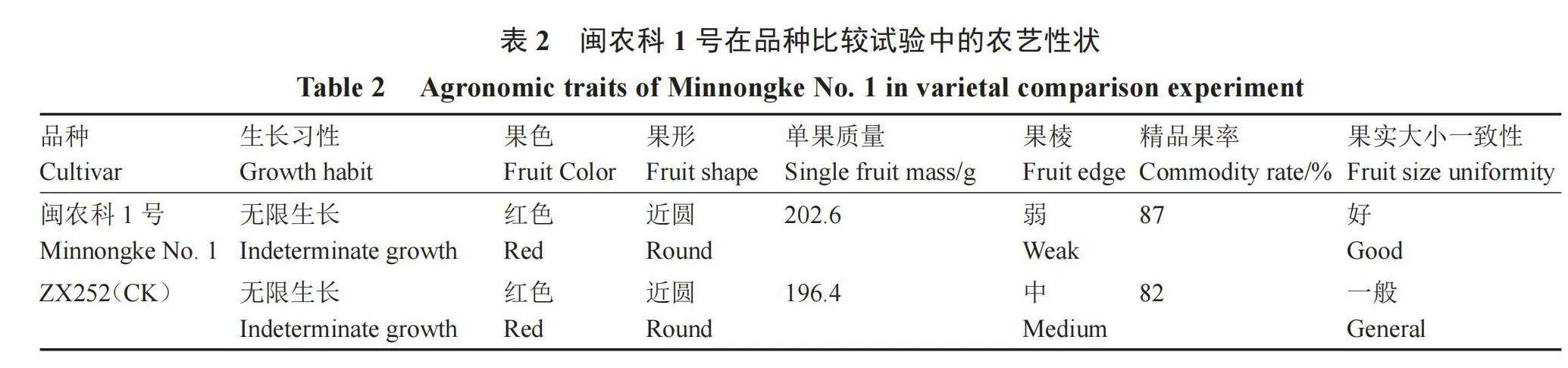

3.1.1 品种比较试验 2017—2018年秋冬季在福建省农业科学院作物研究所福州试验基地开展品种比较试验,以ZX252(厦门中厦蔬菜种籽有限公司)为对照品种。采用薄膜设施大棚栽培,黑色地膜覆盖双行种植,番茄株距40 cm,每个小区种植30株,3次重复。8月中旬播种育苗,9月中旬定植。采用单秆整枝,低温点花保花保果,坐果后及时疏果。试验结果(表1、表2)表明,2017年闽农科1号平均667 m2产量为5 217.2 kg,比对照显著增产4.7%;2018年闽农科1号平均667 m2产量为5 391.8 kg,比对照极显著增产5.2%。闽农科1号为无限生长型,完熟果大红色,果实近圆形,果实美观,无棱,果实一致性较好,单果质量202.6 g,精品果率87%,均高于对照。

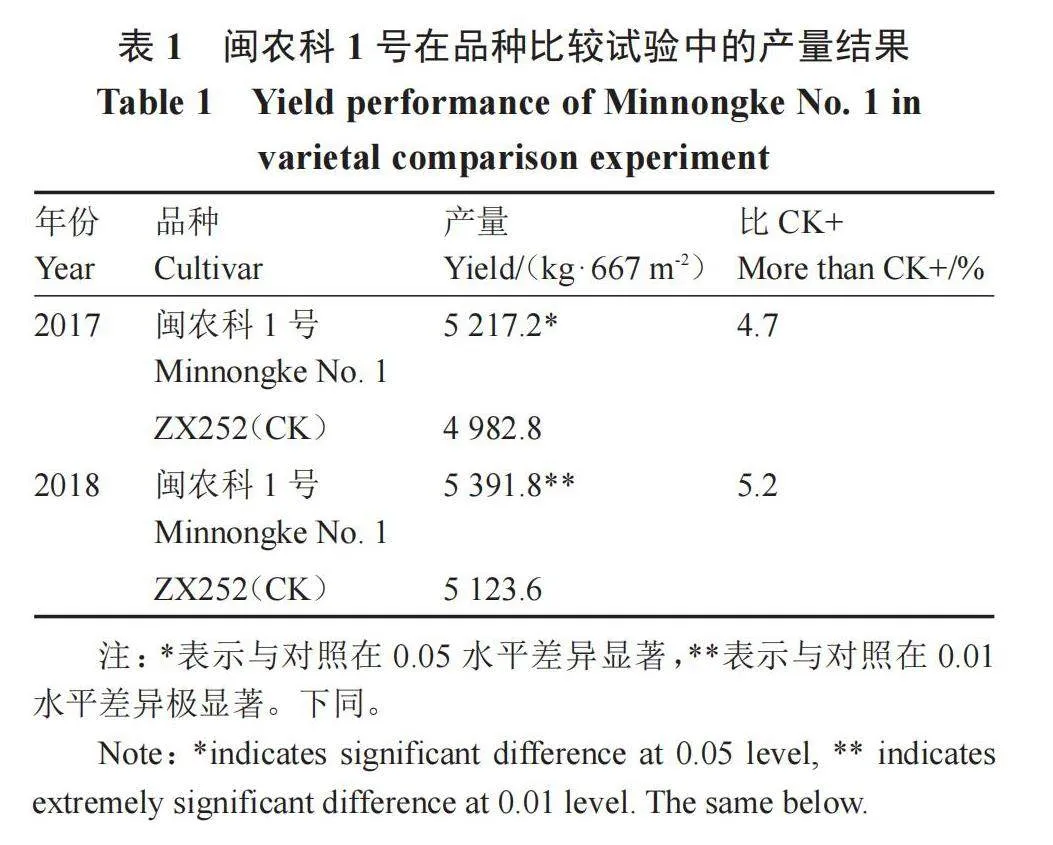

3.1.2 区域试验 2018—2019年在福建省仙游、厦门和福清等地进行秋冬季大棚栽培区域试验,采用嫁接栽培,单秆整枝。以ZX252为对照品种,小区面积30 m2,3次重复,随机区组排列,株距40 cm,行距55 cm,双行定植。试验结果(表3)表明,闽农科1号平均667 m2前期产量(始收期开始后15 d内20株产量折算)1 871.7 kg,比对照显著增产5.38%。闽农科1号667 m2总产量5 263.1~5 523.5 kg,比对照增产3.55%~7.22%。闽农科1号平均667 m2产量5 384.4 kg,比对照显著增产5.37%。

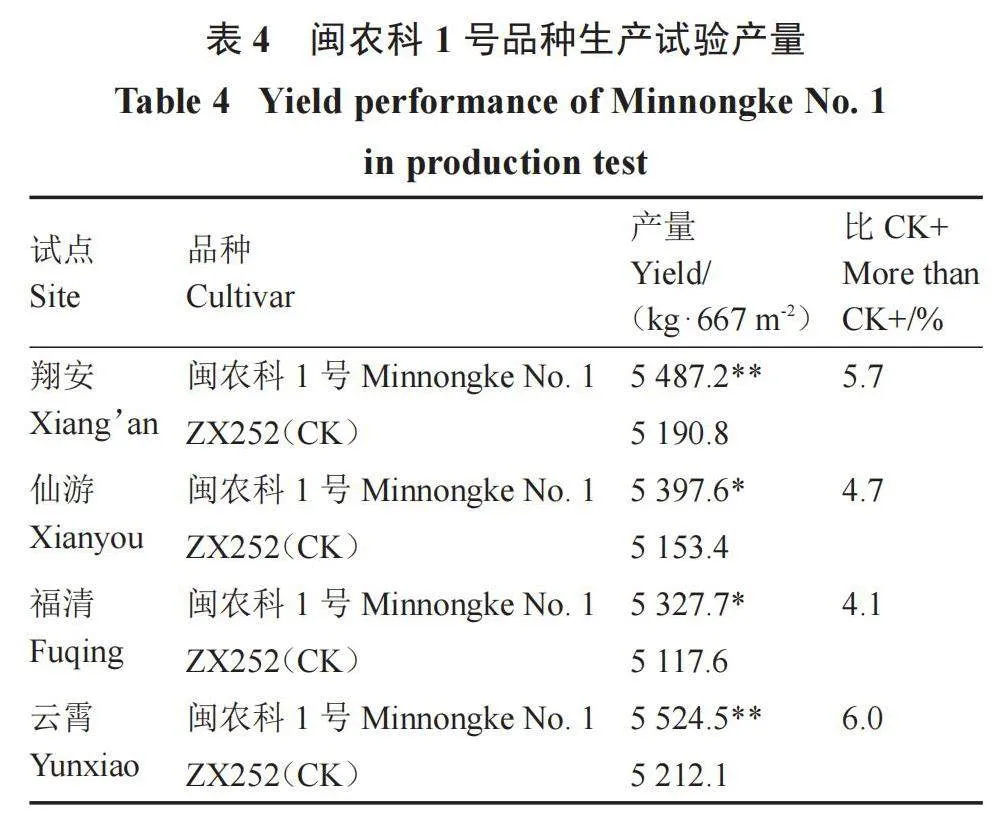

3.1.3 生产试验 2019年秋冬季在福建省福清市、厦门市翔安区、云霄县和仙游县进行生产试验。以ZX252为对照品种,采用随机区组设计,小区面积110 m2,3次重复,株距40 cm,行距50 cm。采用单秆整枝,高垄双行栽培,采用设施大棚嫁接栽培,其他栽培管理措施同当地大田生产一致。8月中、下旬播种,9月上、中旬嫁接,9月下旬定植,各地适时采收。试验结果表明,闽农科1号各试点平均667 m2产量为5 327.7~5 524.5 kg,比对照ZX252增产4.1%~6.0%。各试点闽农科1号与对照产量差异达显著水平(表4)。且闽农科1号的田间植株长势和田间抗病性明显优于对照ZX252。

3.2 抗病性

利用分子标记技术对闽农科1号的番茄抗性基因连锁Ty-1标记、番茄烟草花叶病抗病基因Tm-2a标记、枯萎病抗病基因I-2标记、叶霉病抗病基因Cf-9标记和根结线虫病抗病基因Mi-1标记进行分子鉴定。抗性基因检测引物为华中农业大学番茄课题组开发[9-10]。2018年12月课题组邀请植物保护专家到福清基地对闽农科1号和对照ZX252的田间病害情况进行调查。上述鉴定结果表明,闽农科1号含番茄黄化曲叶病毒病抗性基因连锁Ty-1标记、枯萎病抗病基因连锁I-2标记、根结线虫病抗病基因连锁Mi-1标记,不含Tm-2a、Cf-9标记。闽农科1号田间表现为高抗番茄黄化曲叶病毒病、抗枯萎病和中抗根结线虫病,感番茄烟草花叶病和叶霉病(表5)。

3.3 品质

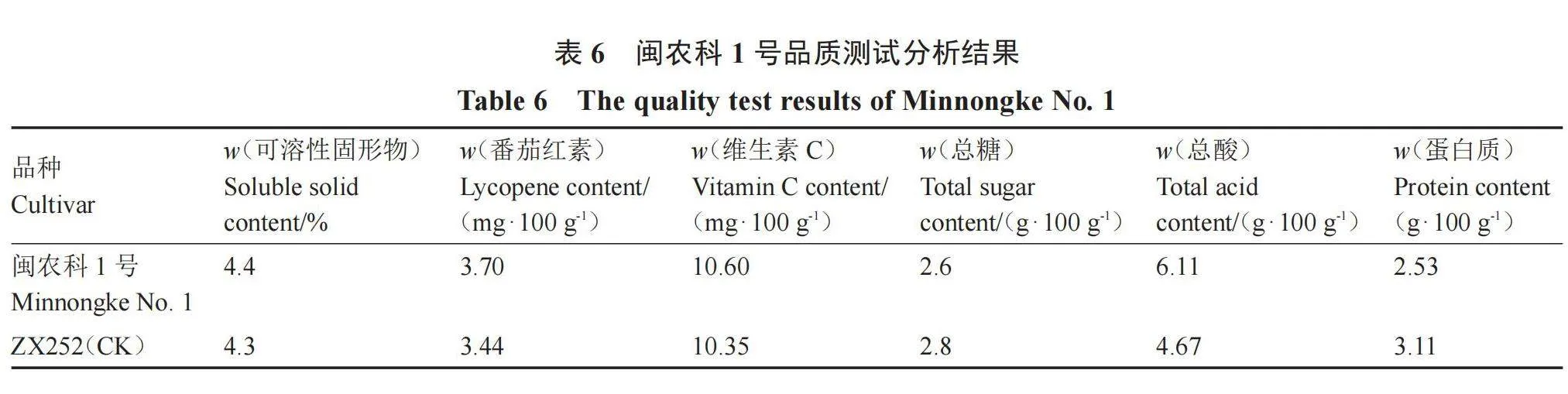

2019年委托福建省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所对闽农科1号进行品质测定。闽农科1号果实可溶性固形物含量(w,后同)4.4%,番茄红素含量3.7 mg·100 g-1,维生素C含量10.60 mg·100 g-1,总糖含量2.6 g·100 g-1,总酸含量6.11 g·100 g-1,蛋白质含量2.53 g·100 g-1(表6)。

3.4 特异性、一致性和稳定性测试

2018—2019年福建省农科院作物研究所对闽农科1号的特异性、一致性和稳定性进行自主测试。测试结果表明,闽农科1号的具备一致性、稳定性、特异性。

4 品种特征特性

闽农科1号为无限生长型,半蔓生,生长势强,始花节位7~11节,二回羽状复叶,单式花序为主,果形为近圆形,成熟前为绿色,无绿肩,完熟果色泽红艳,单果质量170~210 g,一般平均667 m2产量5000 kg以上。抗病性强,含番茄黄化曲叶病毒病抗性基因连锁Ty-1标记、枯萎病抗病基因连锁I-2标记、根结线虫病抗病基因连锁Mi-1标记等,适宜福建省番茄产区保护地栽培(详见彩插6)。

5 栽培技术要点

福建省秋冬季大棚栽培8月上旬至9月下旬播种。建议以嫁接苗栽培为佳,做高畦覆盖地膜搭架栽培,667 m2种植2000株。现蕾至坐果期,适当控制水分和氮肥,及时追肥(包括根外追肥),追肥以钾磷肥为主;结果期应注意保持土壤湿润和防止钙镁硼肥缺失。单秆整枝,气温低时及时使用生长调节剂保花保果,同时及时疏花疏果,6~7穗时打顶,每穗挂果4~6个。及时摘除老叶和病叶。生长期间要注意防治烟粉虱、红蜘蛛、黄化曲叶病毒病等病虫害。适时带果蒂采收,轻摘轻放。

参考文献

[1] 李君明,项朝阳,王孝宣,等.“十三五”我国番茄产业现状及展望[J].中国蔬菜,2021(2): 13-20.

[2] 崔锦,王丽萍.番茄育种现状及发展趋势[J].安徽农学通报,2021,27(6): 21-23.

[3] 郑锦荣,李艳红,聂俊,等.设施樱桃番茄产业概况及研究进展[J].广东农业科学,2020,47(12): 212-220.

[4] 张前荣,温庆放,李大忠,等,福建省番茄黄化曲叶病毒的分子鉴定分析[J].福建农业学报,2016,31(6): 611-615.

[5] 方玉荣,黄永山,黄海波,等.广西百色市田阳区番茄黄化曲叶病毒病(TYLCV)暴发原因分析及防控对策[J].广西植保,2022,35(3): 27-30.

[6] 张前荣,李大忠,朱海生,等.番茄黄化曲叶病毒研究进展[J].分子植物育种,2017,15(9): 3709-3716.

[7] 王荣青,叶青静,周国治,等.高抗番茄黄化曲叶病毒病番茄新品种浙粉702的选育[J].植物遗传资源学报,2014,15(3):625-629.

[8] 邹虎成,李玉洪,覃柳兰,等.抗番茄黄化曲叶病毒病基因ty-5的功能标记开发与利用[J].中国蔬菜,2022(5): 23-28.

[9] 孙亚林.番茄四个抗病基因的基因标记的创建与辅助选择[D].武汉: 华中农业大学,2008.

[10] 葛乃蓬,崔龙,李汉霞,等.番茄抗黄化曲叶病毒基因Ty-1的双重SNP标记的开发[J].园艺学报,2014,41(8): 1583-1590.