空间叙事学视域下的中国古典小说教学策略探究

摘要:中国传统叙事具有鲜明的空间逻辑特性,将空间叙事学理论引入小说教学,可以为师生理解小说提供新思路和方法。《林教头风雪山神庙》一文中空间场景的转换与林冲的成长和情节的推进息息相关,从茶酒店、草料场、山神庙出发,可以更好地把握文章的行文脉络,对林冲的人物转变原因与小说主旨产生更深刻的理解。

关键词:空间叙事;茶酒店;风雪;山神庙

《林教头风雪山神庙》一文位于统编版语文必修下册第六单元的小说专题,是高中阶段学生第一次接触小说文体。相较于初中时期的围绕小说基本内容的教学,高中生再次接触到古典小说,教师应该讲解得更加深入,增加对学做技巧和鉴赏方法的学习,引入除了小说三要素以外新的专业知识。

语文教学往往习惯依据时间来梳理人物行动和思想的逻辑,教学情节划分也是沿着时间展开,但在叙事中,时间不是唯一维度,空间是人物存在、故事发展的另一维度。作为小说作品的功能单元,场景是固定的地点在一定时间之内发生的事情,是一种局部性的小说整合力量。[1]空间场景的意义不仅在于它作为小说情节结构要素之不可缺少,其本身往往也具有特殊意味。[2]《林教头风雪山神庙》中以“茶酒店”和“山神庙”两处空间最为重要,小说的诸要素甚至主旨都分陈其中。以此二场景为抓手,不仅可以将叙事线索、故事情节、人物塑造整合为一,亦可藉此看清施耐庵艺术匠心之下的道德机心,深刻理解《水浒传》“官逼民反”的主题。

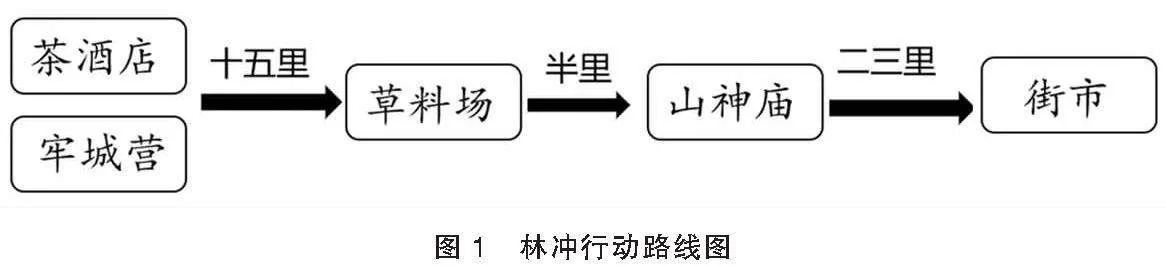

一、绘制林冲行动路线图,理清行文顺序

空间绘图是空间叙事的视觉化呈现。此处的“绘图”即是绘制“文学地图”之意。(美国“地理批评”创始者罗伯特·塔利提出“文学绘图”(Literary Cartography)概念,或译为“文学制图”,认为“文学绘图是作家绘制社会空间的方式,从而表达了对世界的理解”)“文学地图”是移植和借鉴“地图”理论、方法与技术应用于文学地理学研究的一种新的跨学科批评模式与研究方法,旨在以“图—文”两大续书语言系统的有机融合呈现和解释文学地理空间的形态与意义,具有相对完整的图文结构与互文功能。[3]

(一)根据文本特征,制定文学地图

《林教头风雪山神庙》一文节选自《水浒传》第九回“林教头风雪山神庙 陆虞候火烧草料场”(上海古籍出版社2015年版),节选文段长达五千余字,文中夹杂有语言描写、动作描写等,且情节较为复杂。学习提示中说到:阅读时,要理清情节发展的脉络,体会林冲是怎样一步步被“逼上梁山”的。这段话暗示了学生如果不能清晰把握文章的行文脉络,理解这篇文章是有障碍的。

为帮助学生深入阅读,找到解读文本的不同角度,教师在日常教学中要树立空间教学的意识,有针对性地选取课文进行教学。[4]《林教头风雪山神庙》围绕林冲的行动转换空间,这些空间不仅在地理举例上安排巧妙,而且在出现的时间节点上也十分巧妙,林冲的心理发展在时间与空间的共同作用下发生变化。小说文本中创造出了一个叙事空间,作家在描绘安排空间场景时会有所选择,文学地图在教学过程中,能够发挥积极作用,使文字的描述转变为直观形象的图形,帮助学生根据文本中的地理坐标来确定作品中人物的行动路线,通过理清《林教头风雪山神庙》中的空间分布,还可以快速把握文章的行文脉络。

(二)教学活动设计

笔者设置了小组合作探究绘制林冲行动路线图的学习任务,并借鉴了翻转课堂的教学方法,让学生自主推选代表上台分享小组讨论成果,用以评价学生对于情节的把握程度,方便后续课堂活动的实施。最后绘制出的路线图如下:

《林教头风雪山神庙》这篇课文字数过多,故事情节比较丰富,运用任务教学法能够化繁为简,有利于学生掌握文章大致情节走向。首先,将学生划分为水平比较平均的几个小组,要求每个小组成员将文章完整阅读;接着,通过小组讨论的形式对每一处情节发生的地点进行归类,并梳理各个地点之间的地理位置关系;最后,通过小组展示学习成果,教师在一旁辅助指导的方式,让学生对于《林教头风雪山神庙》中的地理空间位置更加明晰。这种在课程中间设置小组讨论和翻转课堂的方式,能够大大提升学生在课堂上的活跃度,并且能激发出他们自主学习的意愿。

括而言之,在设置此类环节之前,需要教师认真解读文本,因文制宜,制定符合学生学情和课标要求的学习任务,如在《林教头风雪山神庙》中采取文学地图的形式,并且在课堂过程中及时根据学生学习情况进行引导,解决疑难之处。

二、设置问题链,探寻叙事空间安排的妙处

“问题链”即根据教学目标、针对学生学习过程中的困惑,构建有逻辑的又前呼后应的课堂问题整体设计。为避免课堂问题琐碎而凌乱,让学生弄不清楚课堂的重心,课堂流程不畅通,笔者根据林冲的行动路线图和文章的发展逻辑设置了两个主问题,分别探讨了茶酒店的作用和山神庙的作用。在教学中可以分为两课时分别解决这两个主问题。

(一)巧设“茶酒店”,展开明暗双线叙事

让学生意识到茶酒店的重要性是十分必要的,教师需要对文本内容进行梳理——林冲最初是在茶酒店得知了陆虞候可能会来害他,那陆虞候又为什么会选择在李小二的茶酒店合谋呢?因为陆虞候此行受到高太尉差遣,要想尽一切办法除掉林冲。前文写道在“野猪林”中没有成功杀害林冲,所以会在沧州牢城营再次动手。李小二的茶酒店紧靠牢城营并不是陆虞候等人敢选在此地与管营差拨碰面的唯一原因:为防止计划泄露和确保自己的人身安全,陆谦不会贸然让别人知道他来到了沧州,所以他不敢贸然进牢城营,且陆虞候并不认识管营和差拨,不知道他们的住处,无法暗中拜访他们,这就需要派熟悉他们的人去请,店主李小二必然会乐意效劳。所以作者将接头地点设置在牢城营门口的茶酒店,不是偶然巧合,而是作者有意为之,这么设置符合陆虞候狡猾、心虚的性格特点。此外,在陆虞候的个人经验中,在牢城营里服苦役的林冲,肯定是失去自由的,他在营外一定不会碰见林冲。

既然陆虞候思虑得如此周全,那林冲又是如何能够得知密谋之事的呢?这是因为李小二受过林冲的救命之恩,他将陆虞候等人在此相会的事情告诉了林冲。李小二能在天王堂门口开茶酒店,必定是善于察言观色之人,文中用两个“闪”字表现了陆虞候等人进茶酒店时行为怪异,“语言声音是东京人”,且不让李小二服侍,这自然会引起李小二的怀疑,指向偷听环节。既是密谋,必定不敢大声喝叫,所以李小二的浑家只能听到只言片语“好歹要结果他性命”。最后,林冲得知陆虞候在茶酒店密谋之事后:大怒,离了李小二家,先去街上买把解腕尖刀,带在身上,前街后巷一地里去寻……次日天明起来,洗漱罢,带了刀,又去沧州城里城外、小街夹巷团团寻了一日,牢城营里都没动静……街上寻了三五日,不见消耗,林冲也自心下慢了。

作者设置了“茶酒店”这一空间场景,将陆虞候和林冲集中于同一空间内,向读者暗示了自己的叙事设计,又通过设置时间错位,让陆虞候和林冲不能相见,各线人物仍然各行其是,只是通过李小二将两线勾连起来。至此,故事以林冲在明、陆虞候在暗两条行文线索展开叙述。

(二)巧设“山神庙”,汇聚明暗双线

从“茶酒店”展开的情节,必须要有所收束,才能促成小说叙事高潮的到来。在小说中,明暗双线的设置是一种常见手段,明线的作用主要在于把主要故事情节合理地串联起来,暗线的发展则促进了明线的推移。

作者在“茶酒店”和“山神庙”之间设置了“草料场”,作为暗线叙事发展的标志。调职草料场看似换了个好差事,实则是计谋实施的开始。从地理位置上来说,草料场距离天王堂十五里,这个距离不远不近,林冲既不能随时回天王堂但是也没有脱离天王堂的管辖。且从天王堂到草料场,从草料场到街市,一路都荒无人烟,而且只设置了一个人负责看管,方便陆虞候等人实施计划,为后文火烧草料场埋下伏笔。从时间选择上看,从茶酒店密谋之事后,一连六天陆虞候等人都毫无动静,直到风雪天来临,大风成为绝佳的助燃剂,保证计谋能够顺利进行。从中也体现出作者对于故事发生的季节的选择也有深厚的考量,北方的冬天气候干燥,最怕失火,现在又起风,惊天的阴谋浮出水面。

接着,作者通过巧妙安排“山神庙”的地理位置来完成汇聚明暗双线叙事的使命。草料场在天王堂往东十五里处,且这十五里之间没有酒店,又据老兵指引,林冲想要喝酒就只能去东二三里的街市,不可能舍近求远地回到茶酒店。走出半里时林冲就发现了“山神庙”。“山神庙”的出现看似偶然,实则体现出了作者高超叙事艺术的精巧安排。且后文林冲在房屋倒塌之后会选择在“山神庙”借宿而不是前往更远的街市,陆虞候等人放火后选择在“山神庙”门口观察谋杀过程的原因也有赖于“山神庙”地理位置的巧妙。

林冲怒而复仇,以血腥暴力的方式告别了过去逆来顺受的自己,完成了性格的转变,这部分是全文的高潮所在。作者通过设置一道门,将山神庙分为内外两个空间,将明暗双线再次汇聚在一起。草厅倒塌之后林冲来到山神庙借宿,陆虞候等人实施计划后也来到方便观察草料场的山神庙观察火势,等待谋害结果,作者将处于明、暗之中的几人安排在山神庙内外,用一道薄薄的庙门阻隔开来,只有让明暗双方在不见面的情况下,陆虞候等人才会以为阴谋得逞,才有“亏管营、差拨两位用心”,交代出同谋共犯;才有“禀过太尉,都保你二人做官”的官场黑暗、纲纪废弛;才有“四下草堆上点了十来个火把……便逃得性命时,烧了大军草料场也是个死罪”的阴险恶毒;“拾得他一两块骨头回京……也道我没让你也能会干事”的人性沦丧、对权势的阿谀。陆虞候等人对谋杀的冷漠甚至喜悦让林冲对安稳生活的最后一丝希望也幻灭了,在此刺激下,林冲不再委曲求全,而是拽开庙门,奋起复仇,完成了形象的升华。

山神庙本身所带有的文化意义,也暗示着林冲的转变。文中对山神庙有两处描写,第一次是林冲路过山神庙时,顶礼道:“神明庇佑!改日来烧纸钱。”第二次是对庙内情境具体描写:“入得里面看时,殿上塑着一尊金甲,两边一个判官,一个小鬼,侧边堆着一堆纸。团团看来,又没邻舍,又无庙主。”林冲到此之初带着虔诚的心顶礼,此时的他对未来仍有幻想,对统治阶级尚抱有期待,他被“逼”的还不够,无法完全背离朝廷。庙里有三尊塑像,金甲山神、判官,有着神或官的身份,也有着审判处决小鬼的职责。侧边堆着的纸则是俗世信众供奉的香火所留,但小说中写到的山神庙庙门虚掩,无邻舍和庙主,说明山神庙已经香火寂寥、处境凄凉,反映出当时的人们对未来生活不再抱有期待,及现实生活的无望。林冲在山神庙外杀掉的不仅仅是陆虞候,更是对统治阶级抱有幻想的自己。

总而言之,通过梳理并深入探究在“茶酒店”和“山神庙”这两个地点发生的情节,不仅分析清楚了《林教头风雪山神庙》中明暗两线各自的开端、发展、高潮和结局,还将全文串联了起来。

三、延伸思考:空间意义的拓展

空间意义的解读是多样的,在《林教头风雪山神庙》一文中,作者除了设置地理空间作为全文发展的脉络,还设置了自然空间来推动情节的发展,除此之外还有方位空间象征林冲反抗的必然性。

(一)自然空间——风雪

自然环境是作为小说人物活动空间而存在的,与小说人物情感变化密切相关。小说中的自然环境描写多是采用简笔渲染的语言用来烘托人物心理活动和思想感情。在《林教头风雪山神庙》中,采用的是白描的手法对自然空间进行描摹。白描手法下的语言较为简练,不加修饰,能够起到渲染气氛、推动情节发展和烘托人物形象的作用。大多数小说的自然环境描写是通过人物的眼睛去体验和观察的,这样自然环境语言能够浸染上人物鲜明的情感色彩,发挥自然环境语言的衬托作用。[5]

在课文中,风雪是事件发生时的天气,越来越大的风和越来越紧的雪营造出了紧张的氛围。文中第一次描写“风雪”出现在林冲去草料场任职那天:彤云密布,朔风渐起,却早纷纷扬扬卷下一天大雪来。“风雪”的出现是陆虞候等人开始实施计谋的标志,为后文埋下了伏笔。接下来的几处风雪描写展现了作者缜密的情节逻辑。第二处对“风”的描写出现在林冲刚到草料场时:仰面看那草屋时,四下里崩坏了,又被朔风吹撼,摇震得动。如果没有大风,这个草厅也许就不会那么倒塌,如果没有这四处漏风的草厅,林冲也不会出门沽酒御寒,他不出门向东走去沽酒,就不会发现山神庙,遑论之后去山神庙借宿了。在林冲出门沽酒后作者对“雪”进行了三次描写,分别是林冲出门沽酒时:雪地里踏着碎琼乱玉,迤逦背着北风而行。那雪正下得紧;林冲喝酒后回草料场的路上:看那雪,到晚越下得紧了;林冲回到草料场后:那两间草厅已被雪压倒了。这三处描写共同的作用就是压倒了草厅,让林冲不得不去山神庙借宿,由此可见,作者为了能够将林冲推向山神庙完成复仇,埋下了无数的伏笔。

(二)方位空间“东方”的寓意表达

方位观念是中国早期空间意识的主要内容。代表方位的“东”“南”“西”“北”“上”“下”等词汇也属于空间范畴。[6]在《林教头风雪山神庙》一文中,林冲最后在山神庙斩断一切投东,很多教参将“投东”等同于上梁山,其实不然。在原作第十回末和第十一回,接连写了林冲的故事。林冲杀人后,在柴进家藏匿了数日,直到官府追捕越来越紧,不愿连累柴进,才“投奔他处栖身”,可见林冲“投东”后对于自己要去哪儿是不明确的。通过林冲的行动路线图可知,他从牢城营一路向东,最后放下一切投东。自中国古代有方位观念开始,便把日出的方向称作东方。《楚辞补注》中写道:“东君,日也。”“古代人类将太阳视为生命的起源,把东方与太阳的升联系起来,就是把东方与太阳的意义联系起来。”[7]东方在文中暗喻生的希望,也预示着林冲的反抗是必然的,是对生命的希望探求,突出了本文的主题。

古代小说寓言性的表现,或者说寓意表达,也与小说空间密切相关。空间的巧妙建构形成小说寓言性的一种艺术手段,作品往往以某种思想主题统摄起小说中原本出现在不同时空的事件。林冲一路向东,也是在探寻自己的生存空间。以空间叙事视角观《水浒传》全书,书中运用了将不同空间当中的故事灵活拼合而形成整体意义的叙事手法,展示了一群生活在政治混乱时代的人们,通过暴力的方式重塑自我的生存空间。原本《水浒传》中的“天罡地煞”散落在不同地域,但他们的命运走向却大致一样,无一例外地成为阐发“逼上梁山”的范例。

一言以蔽之,通过延伸空间的意义,不仅加强了学生既往所学知识之间的链接,还拓宽了学生的知识面,让其在之后阅读小说的过程中不会只关注到地理空间或自然环境。

综上所述,古典小说的叙事构成离不开事件,但是时间的展开又依靠空间来实现,叙事空间的转换和衔接是小说情节发展的重要动力。通过在空间叙事学视域下探究《林教头风雪山神庙》一文的教学策略,可以为之后的小说教学提供新的抓手和路径。

注释:

[1]刘俐俐.小说艺术十二章[M].上海:上海教育出版社,2014:173.

[2]龙迪勇.空间叙事学[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2015:40-42.

[3]梅新林.论文学地图[J].中国社会科学,2015(08):159-181+207-208.

[4]周豆.《林教头风雪山神庙》的空间教学分析[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2023(03):113-116.

[5]刘文丽.基于语言建构与运用的高中语文小说阅读教学研究[D].青岛大学,2023:59-60.

[6]韩晓.中国古代小说空间论[D].复旦大学,2006:22.

[7]高姗.早期的方位思想与“东”方方位考[J].文物鉴定与鉴赏,2020(4):49-51.