散文化小说文体越界的教学策略探究

摘要:散文化小说体现了跨文体的形式特点,具有独特的文学魅力与研究价值。本文以《边城》(节选)的教学实践为中心,以文体越界为切入路径,在核心素养导向下,通过教学过程的三个维度分别对意境生成、抒情表达、创作实践等方面进行解析,以文本细读、比较阅读等为手段,尝试探究散文化小说的教学策略。

关键词:散文化小说;文体越界;意境;抒情

在散文化小说的教学过程中,如何带领学生认知并体悟其“文体越界”的文本特点与美学意义,与双新背景下的教学变革密切相关。《普通高中语文课程标准(2017年版)》以“学习任务群”的形式框定了高中语文的基本教学内容,其中在“文学阅读与写作”单元,统整小说、诗歌、散文、话剧等多种文学体裁,以语文核心素养为目标,对过往过于偏重文体知识灌输的教法提出了超越性的要求。因此,本文以统编高中教材选择性必修下册第二单元所选入的《边城》(节选)为中心,尝试探索散文化小说的教学策略。

一、“在场”阅读:从意象到意境

散文化小说相较于传统的以叙事为主的小说,吸收了散文抒情化、语言诗化、情节淡化等写作倾向,呈现出文体上的特殊性。这使得学生在阅读与理解的过程中出现一定的隔阂与困惑。面对散文化小说这种“非典型”小说文体,浅表化的情节梳理与主题归纳会遭遇一定程度上的失效,而恰是这种失效提醒教师需要将学生的阅读过程细化、深化,帮助其从理解走向体悟,从阅读走向思考。具有文体越界特点的散文化小说成为反套路、反模板“在场”阅读的有效评测对象。

从浙江省近两年使用的新课标全国Ⅰ卷的文学类文本阅读命题中我们能够印证这种观点。2022年冯至的《江上》是一篇典型的诗化、散文化小说,2023年陈村的《给儿子》则是以书信的体式创作的散文化小说,两篇文本各具特色,但都呈现出明显的文体越界特点,考题命制也呈现出清晰的要求学生“在场”阅读的反套路意识。如2022年第8题“舟行江上,子胥的思绪随着他在江上的所见所感而逐步生发展开。请结合文中相关部分简要分析”,2023年第8题“‘下田去吧,儿子’这个段落,写出了多重的身心感受。请加以梳理概括”。这两题都以文本的意象构成与内在情感逻辑的同步为指向,重点考察学生的审美鉴赏能力与语言表达能力。想要解答到位,需要细致且深入地阅读文本,捕捉、浸入作者营造的意境并进行转述与提炼。而这种“以意逆志”式的文本细读方法,恰是在散文教学中常需使用的。散文的底蕴除了情之外还有志,需要学生在情感矛盾中,感悟包含理性深度的“志”,促使学生快速生成“读者之意”。[1]换言之,文体的越界提醒着教师阅读教学方式的扩充和深化。

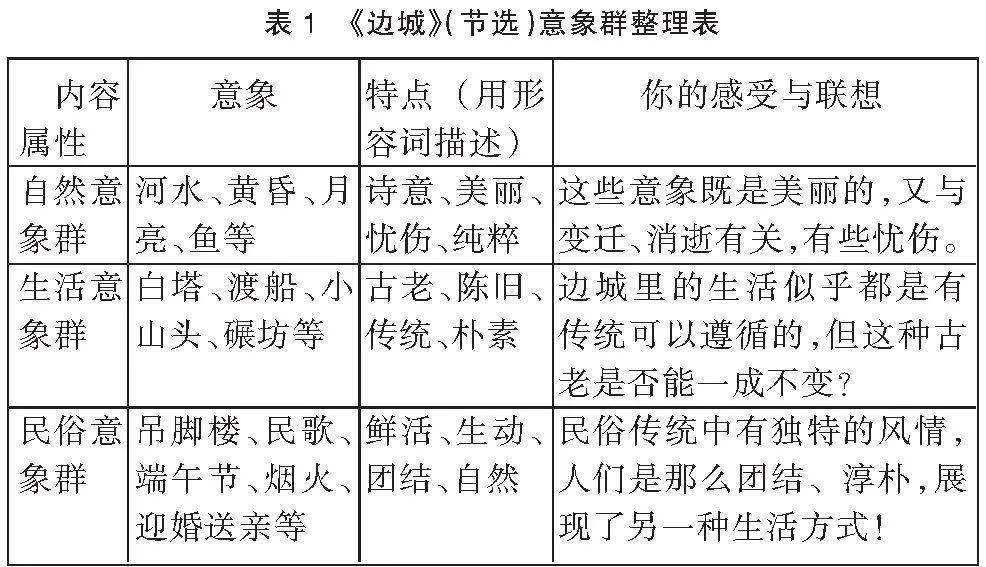

而学生如何实现阅读时的“在场”?汪曾祺在《小说的散文化》中写道:“有一些散文化的小说所写的常常只是一种意境。”或者说,小说在散文化的创作过程中,意境本身成为一个重要的创作目的。一篇成功的(散文化小说)作品,将生活中的图景艺术化,形成一种具有美感的可感可想的境界,这也是美学的基本要求。[2]而对意境的解读可以通过对物象的梳理、场景的还原等手段得以实现。以《边城》(节选)为例,在教学过程中,可引导学生关注小说中的“意象群”,笔者将其分为自然、生活、民俗三种属性,引导学生密切结合文本,通过细读文本、小组讨论等形式完成整理归纳(表1为成果),搭建边城的生活情境,成为“城中”的一员。

在意象群的统整梳理过程中,学生深挖文本,也基于自己的认知生成了新的感受与相关的联想,其中既有对于边城之美的赞叹,也有对这种美丽无法永存的感受与如何继续的困惑。学生从自己的角度尝试思考作者沈从文为何要在审美理想化的背景下处理以昔日故乡为蓝本的素材,调动自己熟悉的生活经验尝试进行感受思考,教学维度由此从“观光”下潜到“在场”。上文提到的2022年新课标Ⅰ卷第8题的参考答案中就体现了对于核心意象的关注,“清新的空气、和谐的橹声、温柔的流水”带来“安宁”,“急骤的江水”使情绪“激昂”等,都展现了意象与情绪的直接相关,而意境作为感受的中间环节,承担了组合意向群与感受具象化的重要功能。在文本意境的寻找、明晰、生成后,情感也随之激活,人物心情、作者心情与读者心情得以打通,阅读体验也就能够具体、丰富、深化。

二、抒情之问:从小处到深处

散文化小说的文体越界与其叙述意图的重心转移是一体的。林斤澜说:“小说的散文化,明显是散淡了情节,拔出萝卜空出地皮,好让情绪土生土长。”所以在教学中我们常常谈及散文化小说的一个重要特点是对于抒情的偏重与强化。而对于文本抒情特点的挖掘,是一个由表及里的过程。

散文化小说经过文体越界的呈现后,表现出情节淡化、人物行为动机模糊化、语言诗化等特点,与此同时在抒情表达方面大多呈现出温和、冲淡的情感面貌。抒情意识成为贯穿文本的一条“河流”,但这条河流通常是静水流深、娓娓而来。这也就使得在散文化小说的情感解读中,学生易于体悟其所呈现出的柔软、清新的抒情表达,而忽略或难以理解深层、完整的情感内涵,造成沈从文所说的“买椟还珠”式的误读或偏读——“我作品能够在市场上流行,实际上近于买椟还珠,你们能欣赏我故事的清新,照例那作品背后蕴藏的热情却忽略了,你们能欣赏我文字的朴实,照例那作品背后隐伏的悲痛也忽略了。”[3]

以《边城》(节选)为例,阅读时学生通过品味语言、感受意境、分析人物等方法把握文中的人性、人情之美是常规路径,感受其文本中所具有的田园牧歌情调也相对明朗直观。但仔细研读教材课后的学习提示,能够发现这样的表述:“(小说)展现出人性的善良美好,也写出了人在命运面前的无奈和悲凉。”如何引导学生感受“无奈与悲凉”,进而思考文本背后蛰伏的“悲剧意识”及“热情”,是教学的难点。笔者尝试结合单元研习任务,通过补充三句论述、提出三个问题的形式,以问题意识为驱动促使学生进行任务式学习,进而对作为散文化小说阅读关键的“抒情”进行深挖与重塑。

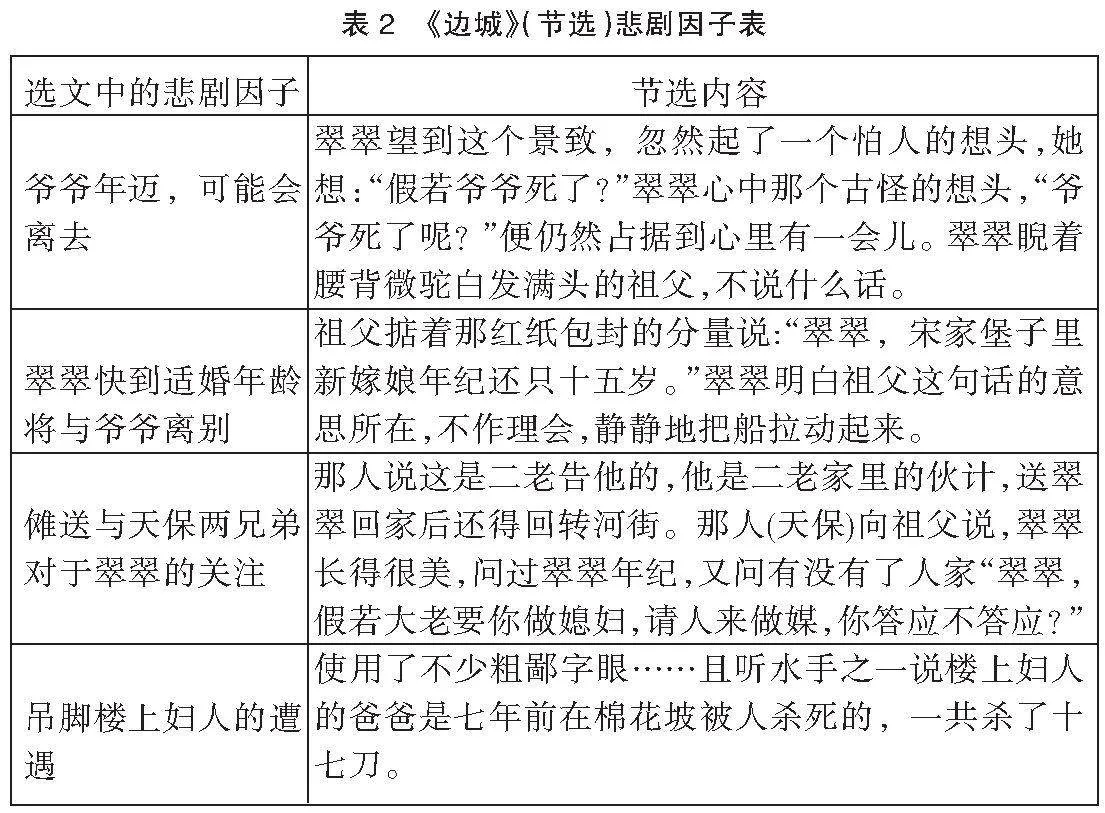

问题一:汪曾祺曾说:“《边城》是一个温暖的作品,但是后面隐伏着作者的很深的悲剧感。”请小组合作完成表格,谈谈你在文本中发现了哪些悲剧的“裂缝”?

该问题的设计以《边城》中的悲剧美学意蕴为切入口,鼓励学生以细读文本的方式,在问题的驱动下对课文节选部分原文进行再审视,并还原出与之对应的情节落点。学生在合作探讨的过程中分别寻找出“爷爷与翠翠”“傩送与天保”“命运的荒谬脆弱”等多组可能潜藏悲剧意识的因子,完成了表格的填写,结果见表2。

如表2所示,节选内容的叙述含蓄、委婉,而悲剧因子的转述则更为清晰、明确,是对于小说情节的再解读。而在填写表格的过程中,不妨引导学生思考为何作者选用冲淡、委婉的书写方式将“大事化了”,这样的处理方式最终会呈现出怎样的悲剧效果?显然,是隐约、绵长而怅然若失的,这也意味着其悲剧性是内化于人物的性格及无法改变的命运之中的。作者所寄托于中的感情,也是看似和缓实则存在冲突的。

问题二:刘西渭在《〈边城〉与〈八骏图〉》中说:“作者的人物虽说全部良善,本身却含有悲剧的成分。惟其良善,我们才更易于感到悲哀的分量。这种悲哀,不仅仅由于情节的演进,而是带在人物的气质里的。”你在哪些人物身上看到了哪些性格气质?

从第一个问题对悲剧感的挖掘和解读能够自然过渡到第二个问题对于小说人物性格气质的关切。而在散文化小说中,自然之景与小说人物是能够贯通的,这就需要我们关注小说中情与景的互动关系。人物性格中有着其风土人情的景致化特点。这一点在女主人公翠翠身上非常典型,教师可补充小说中对于翠翠的描述:“翠翠在风日里长养着,把皮肤变得黑黑的,触目为青山绿水,一对眸子清明如水晶。自然既长养她且教育她,为人天真活泼,处处俨然如一只小兽物。人那么乖,如山头黄麂一样,从不想到残忍事情,从不发愁,从不动气。”

在明确人物个性的同时,也要关注受自然风土影响而形成的共性。以翠翠身上的“自然”反观课文中所有人物的性格气质,会发现茶峒的人们都有顺应自然的、不做作的特点。学者许子东说“整个《边城》没有一个坏人,却讲了一件坏透了的事”。人物的性格特点一方面体现出朴素道德的淳朴之美,另一方面也为冲突发生时的无法回避、周旋埋下了基石。

问题三:沈从文曾说:“我要表现的本是一种‘人生的形式’,一种‘优美,健康,自然,而又不悖乎人性的人生形式’。”你如何理解沈从文笔下的“不悖乎人性”?

在对小说人物性格气质的解读中,可以看出沈从文笔下的人物身上所体现的人性,是“金子与沙子并存”的。他们既善良纯真,也有性情或行为上的局限。当我们对这种自然、原始、淳朴的气质进行进一步的挖掘,能够发现自然这个词语后更多的意蕴。学生提及,翠翠是纯净、羞涩的,爷爷是矛盾、有所顾忌的,傩送、天保两兄弟是纯真、深情的。他们都有各自所固守与在意的东西,都有着不善表达、不明确的性格倾向。

沈从文笔下的人性,是未经拔高和提纯的,如同自然山水的存在一般。沈从文的散文化小说对“背景”和人物刻画关系的处理方式就像中国的水墨山水画,画面上有人物,但不专注于人物。[4]人性的自然流淌与边城中自然景观的显现共同构成作者的审美理想。而在这种具有矛盾性的理想之中,其优美的一面贯穿着作者的对其的热爱与热情,而其潜藏悲剧性的一面则贯穿着忧虑与愁思,正是这两者的共存与互动构成了小说抒情表达的内在情感逻辑。

三、以真入文:从创作到评价

对散文化小说的文体越界属性的教学是系统化的过程。既需要内化其心,也需要外化其形。阅读鉴赏在立足文本深挖内在情感、创作逻辑的同时,在接受层面若想完成升格,则需要学生能够从“读者”尝试成为“作者”,从而在创作实践的过程中对文体越界有更直观的认识。而文学写作、文学评论等文本的创作实践,也是课标以“学习任务群”的形式对高中语文课堂提出的要求。

从近年来的高考语文试题中我们也可以观察到对写作或语言表述的重视。2022年和2023年的高考语文新课标Ⅰ卷的第9题均涉及到改写的文学效果或文学短评的思路。这意味着在小说教学中,创作实践的视角是与阅读教学密不可分的。《普通高中语文课程标准》(2017年版2020年修订)提出教师要创造更多展示交流学生作品的机会或平台,激发学生文学创作的成就感。[5]而在创作实践的过程中,教师应明确基本框架与练习重点,并对其进行准确、有激励性的评价。

在学生完成了典型的散文化小说《边城》(节选)以及该单元与其风格迥异的小说如《阿Q正传》的学习之后,笔者基于大单元的教学理念设计了如下教学任务。

学习任务一:假使阿Q出生在茶峒,你觉得他会经历怎样的生活?请尝试以散文化小说的风格进行创作。

首先,该任务指向对于“散文化小说”这种新习得文体的综合应用,在写作的过程中,学生能够直观感受因为“文体越界”而带来的小说创作—评价体系的调整,并进行思考;其次,“阿Q”这个文学史上的经典形象想要融入茶峒,需要对人物进行淡化,兼具创新性、挑战性和趣味性;并且在尝试文体越界的写作过程中,语言的锤炼尤为重要,一篇合格的散文化小说,需要语言能够富有诗意、流畅优美,这也对写作者提出了“锤炼语言”的要求,这正与本单元的单元学习任务导向相契合。

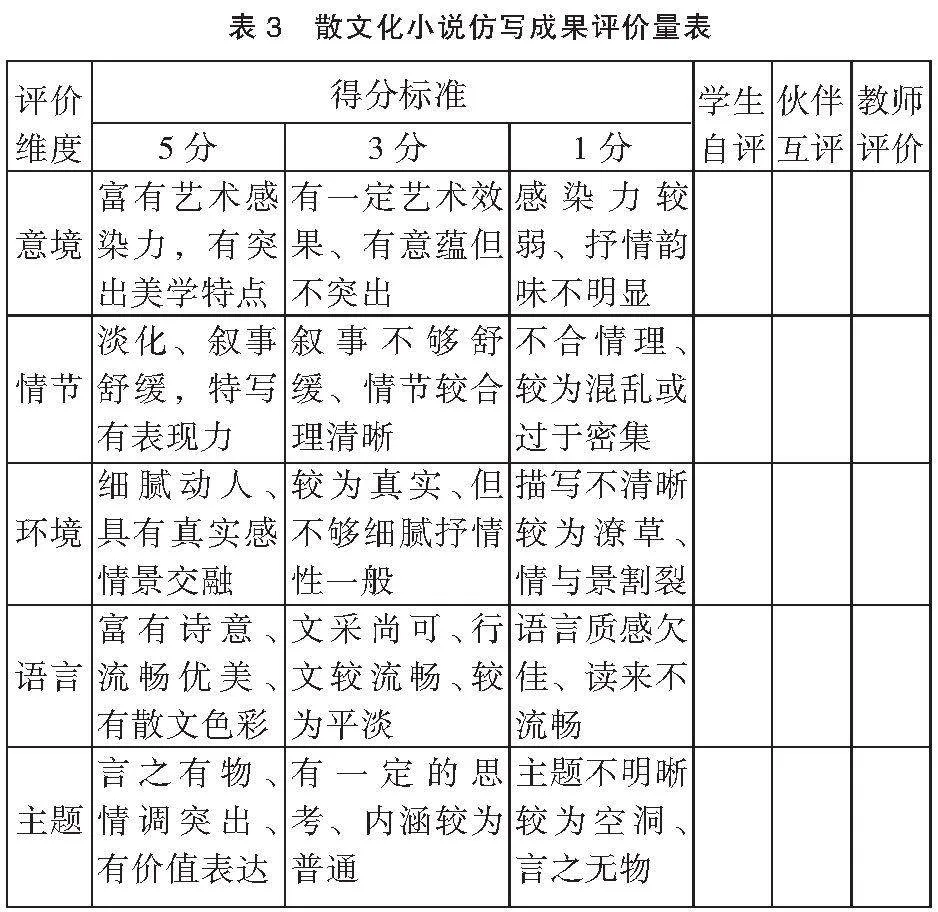

学习任务二:请同学们以小组为单位,合作完成散文化小说仿写成果评价量表的制定。

该任务既是对于学生如何认知散文化小说文体特点的考察,也关乎文学作品的审美鉴赏能力的培养。该环节教师可适当进行指导,给出有效的建议,引导学生建立框架、完善内容。不同小组的意见可以在课堂上以“竞标”形式进行优化与综合,最后形成学生认可、也符合散文化小说文体特点鉴赏的评价表(见表3)。

学习任务三:请同学们对照评价量表进行自评、互评,教师进行评价,最后根据评价意见修改、完善自己的作品。

该任务与前两个任务相衔接,具有接续性和综合性。学生的创作存在个体差异,自评、互评与师评的三方评价相对客观、全面,能够使学生较清楚地认识到自己的作品所存在的可待完善之处,在修改的过程中提升自己的语文学科核心素养。

这三个学习任务具有一体性,涉及到创作、评价、修改、展示的各个环节,完成周期较长,设置了评价量表作为参考标准,具有很强的生成性,体现了“教—学—评”过程的融合性。在将“真我”之体验、风采投入创作这项具有极强开放性的学习活动时,学生学习的自主性被激活,从而真正得以超越了简单的读者视角,对于散文化小说的文体越界这一特点有了基于自身感触的鲜活的认识。从意境表述、抒情生成再到创作实践,教学活动的展开具有一定梯度,在学习逻辑上环环相扣,能帮助学生深入把握散文化小说的文体越界特点、感受该文体的独特魅力。

注释:

[1]刘尊东.“以意逆志”细读法在高中散文教学中的运用探索[J].语文教学通讯·D刊(学术刊),2023(06):28.

[2]陆伟伟.莫看江面平如镜需看水底万丈深——关于散文化小说阅读中人物教学的探微[J].高考,2021(11):66.

[3]沈从文.从文小说习作选[M].上海:良友出版公司,1936:5.

[4]袁国兴.沈从文散文化小说的写作策略[J].小说评论,2008(01):77.

[5]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:18.