诗书画家高济民心怀禅意的第十九阿罗汉

对话高济民

1. 您出生于陕北榆林佳县,家乡在您心中是怎样的印象?黄土地的滋养对您的艺术人生有着怎样的影响?

我在1939 年出生,那是一个特殊的年代。我的父亲以自幼所习的中医知识悬壶济世,既开医馆救死扶伤,又办私塾教育救国。母亲是一位典型的家庭妇女,虽然没有文化,但也把我们十个孩子干干净净地拉扯长大。那时候的陕北非常穷苦,十年九旱,却又不得不依托黄土地生存。

虽然贫困,但家乡的百姓们都看重中国传统文化的传承,几个村凑钱请来教书先生,孩子们就从四书五经开始学。

最让我印象深刻的,是在我13岁去武汉求学期间,回乡探亲时遇到的一个农民。那天妹妹告诉我说,有一个农民知道咱家的“知识分子”回村了,要上门“拜访”。不久,那位农民就夹着一大包纸过来了,一打开,竟都是他的书法作品。惊喜的是,他的毛笔字写得非常漂亮,让我这个“知识分子”不禁汗颜。后来他说了一句很有意思的话,我认为是非常经典的:我一生有两大爱好,一个是种地,一个是写毛笔字。

时代动荡,但家乡的农民一直延续着自古以来“一边耕田、一边读书”的生活方式,黄土地经年承受大旱,却孕育着深厚的传统文化。如今的佳县,许多店铺的招牌都是商户自己提笔挥毫而成,一条街上,有楷书、隶书、行书,人们对传统文化的热爱随着岁月变迁历久弥坚。

在这样的社会和家庭环境里成长,我自小就喜欢,并且坚定地传承与发扬传统文化也奠定了我钟爱一生的传统诗、书、画的创作之路。

2. 您在黄河边的佳县长大,为何现在选择在长江畔的山城重庆定居?重庆这座城市,在人文和景观上有什么特点吸引了您?

这是一段特别的缘分。自幼喜爱画画的我,因为大姐说画画难以糊口,转而在武汉学习了建筑工程。在建筑科学研究所反复进行看不到头的试验,满鼻的沥青味道和衣服上被硫酸烧穿的破洞,让我明白,原来我心底最放不下的还是艺术。

一次偶然的机会,我用画笔绘出了人生的转折。20 世纪60 年代,大姐常来串门的朋友发现我喜欢画画,便托我将她和丈夫的照片画成大幅人像。看着成品,她感到惊喜,拿回家中挂置。后来军队的领导看到他们的画像,适逢急需宣传战斗英雄,便想让我去部队进行宣传画的创作。

记得姐夫来问我要不要参军入伍,我连忙摇头,说背不来枪。姐夫笑了,说不用背枪,是去画画。如此,我便提着油画箱,到了重庆。

重庆的建筑和马路因势造型,充满诗情画意,也带给我许多艺术思考。在北方,大碗吃面、大壶喝茶,这些代代相传的习惯会影响一个人的性格,黄河边的人个性粗犷,我也不例外。所以我常画泼墨、大写意。

北方天气干燥的“黄土画派”是粗糙、狂放的,但南方派不一样,比较精细和水润。从艺术的角度出发,我乐于将北方、南方的艺术表现手法综合,画面里呈现着2a24f1e1f44f8941730f9202571bda17粗犷,也能体现出灵动的细节。重庆这座城市的人文风貌,其实与这种南北融合的概念相似,这里的人耿直爽快,又心思细腻,我的创作导向与之不谋而合。

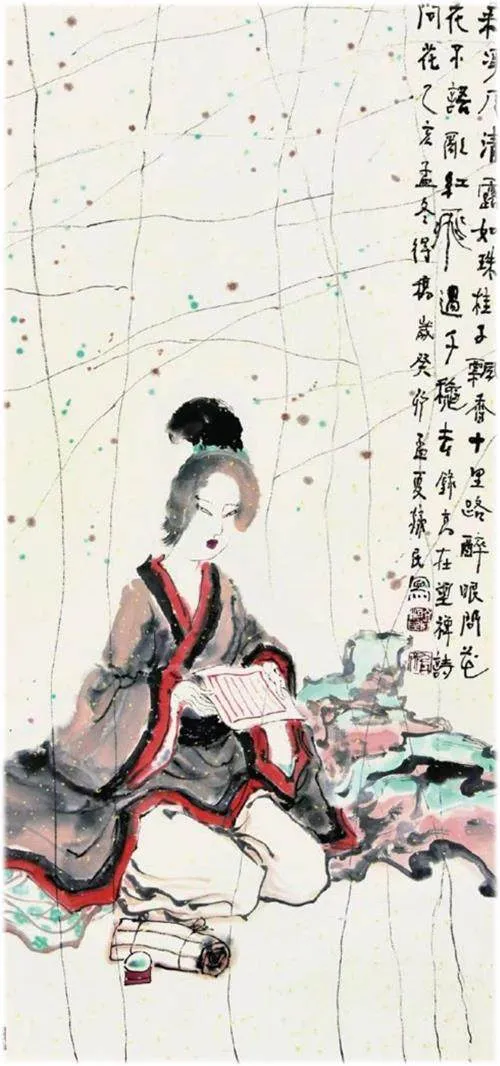

3. 作为极具代表性的禅画家,您的诸多作品,如《芭蕉罗汉图》《俪人抚琴图》《醉仙图》等都得到了大众的熟知和喜爱。我们很好奇,您是何时开始下笔描绘这些传神的禅意画卷,创作的初心是什么?

关于禅画,有三段经历影响着我。

在我的家乡,有座山唤作“白云山”,山上有好些庙宇道观,里面有着许多精美的壁画和菩萨像。小时候,我会跟着家里去赶庙会,庙会一般开8 天,漂亮又热闹。为了省钱,同村赶庙会的人就会选一个庙住下,一村占一个,席地而卧。某天早晨,天空刚刚泛亮,太阳从窗外轻柔透进,照在壁画和那些一人高的菩萨像上。大人们也起得早,或站或行,人影绰绰。一时间,我分不清是人还是菩萨在走动。这幅人性与神性共生的神奇画面,长久地在我梦里出现,算得上一种另类的“少儿艺术启蒙”,为我埋下了禅意的种子。

以前在出版社工作的时候,我偶然间阅读到一本由于种种原因未能出版上市的书籍——《中国禅宗大观》。不曾想这本没能问世的作品,其中内涵竟如此丰富,不仅让我系统而详尽地了解了禅宗的历史,还让我抓住了更为具体的“禅意”。当时的国际社会普遍认为,禅宗源于日本,但实际上,日本禅宗是源于中国,我到英国办画展和出版中英双语画册时聊起此事,他们才明白禅宗“正史”在中华。我希望中国传统文化推向世界,这在一定程度上完成了部分的正本清源。

后来因为事业的不顺利,我心生郁闷,便和好友去九华山散心。九华山的惟和法师接待了我们一行人。那是我第一次接触佛家理论的讲经说法,惟和讲得浅显易懂,有一句话深切地打动了我的内心:佛法广大,可以把宇宙乾坤握在手心,捏扁、搓圆,吞入口中,吐出来后大放光明。我大受震撼,却不是从哲学的角度,而是从艺术的角度咀嚼着这句话。我一直以来的理想就是画画,速写、素描样样精通,但一直没有找到自己的路,没在国画中创作过自己的东西。要想大放光明,就要融会贯通所学所历,形成独有的风格。回到重庆后,我释放心中的经历、知识和爱好,花了一年的时间,就以罗汉画成名。

4. 您在画坛有“高罗汉”之称,为什么最初会对罗汉这种虚拟人物描绘孜孜不倦?而今又对俪人仕女情有独钟?

在禅宗里证得画道的过程不是一蹴而就的。最初决定画禅画时,我就想过从印度的罗汉中寻找灵感。但很快我就发现,在古典绘画里,印度罗汉的梵相非人非神,难以让人感到亲切。我又想到了儿时常找父亲看病问诊的土生土长的中国农民们。北方的干冷气候中,他们穿着毛发外翻的羊皮大袄、胡子拉碴、满脸沟壑、皮肤粗糙。以这些扎根在土地里的农民为基底,我画笔下的罗汉成了中国人的形象。

我画罗汉并不是在描绘传统的宗教内容,而是在画自己的心灵和精神世界。这些中国罗汉们不着袈裟、不持法器,他们可以敞开衣衫、肆意对饮,打着光脚漫游山水之间。

至于俪人仕女,则是一种哲学思维。我的中国传统绘画,由儒、释、道三种文化构成,虽然是禅画,却没有摒弃儒学思想和道家真义。我画中皆是太极构图,一阴一阳才能产生美感,白天和黑夜,男性和女性,堆叠和留白,这是符合宇宙规律的。略往大点看,倘若一本画册里全都是扎堆的罗汉,观感一定是很差的,因为缺失“和谐”。而俪人仕女的阴柔,恰恰能与罗汉的阳刚相互交织,构建出和谐之美。

5. 您的画作具有深刻而丰富的思想哲理内涵,例如《风幡论禅》《种蕉图》《濠梁观鱼》等,您觉得对于文艺创作者来说,最应该表达和传递怎样的思想?

审美是一个由画家和看画人共同完成的过程,创作者的精神状态和想法肯定会影响到观赏者。这个世界和每个人类都有光明的一面,亦有黑暗的一面,描绘光明和揭示黑暗都是艺术的职责。不过最重要的是表达内心,光明和黑暗之间还有着混沌,许多艺术作品也彰显了这个世界并不是非黑即白的真理。

就个人而言,我认为中国画里要表达正面的情绪,如果心情稍显不佳,我便难以进行创作,灵感和气韵会被阻塞。所以我画里传递的思想是自由、快乐的。世界有黑有白,要保持向上的心态,应多拥抱光明。

6. 据了解,您于今年5 月开始创作现代诗,请问是在何契机之下有了写诗的想法?写诗和画画两种艺术创作之间是否有相通的逻辑?

从前我钟爱古典诗歌,尤其是唐诗,言语精炼、字句优美、富有韵律、意境深远,那时我对现代诗不以为意。前日,重庆现代诗诗人二月蓝与我一同回陕北,我发现她能在许多我认为稀松平常的事物里感应到诗意,比如机场的一处装饰、未曾听闻过的菜名……我到白云山故地重游时,儿时赶庙会走得飞快的石梯,现今踏下去已然让双脚局促,二月蓝立刻就写了一首现代诗——《我的脚长大了》,我不禁感到有趣,也开始用直白的语言叙述所见所想的诗意。

艺术创作,都是作者精神状态和学识修养的自然流露,我常提起一句话:画由心出。实际上,诗更由心出。写诗和作画只是表达形式的不同,表达的内容始终是个人的经历、思想。

我在创作中讲究一气呵成的韵律,比如那幅《十八罗汉图》,这样一幅长画,我并没有打草稿,确定好要画的主题后,我就从第一个罗汉开始画,第一人画成,第二人便知道如何下笔,高矮胖瘦形态各异,就像乐谱一样铺开,行云流水;又比方写诗,抓住灵感后就写到底,如果期间被外力干扰,再提笔也不过是狗尾续貂。

7. 您出生于20 世纪30 年代末,八十多年的岁月流动,艺术创作也在不断更迭,在您的印象中,过去的创作与当今的创作有何不同?

过去学习美术,是向传统学习、向古人学习,讲究诗、书、画,这是传承中国传统文化最基本的技艺。古人云:“画者,文之极也。”画家要有深厚的文学素养,画卷要以诗入画。

如今在这个网络四通八达、印刷物随处可见的时代,哪怕是在专业院校学习美术,也受到太多西方文化的影响,即使是学习传统画,也少有题诗于画的。我认为随着时代更迭,去其糟粕、精进技艺是值得肯定的,但是传统文化里的精华不能丢失。虽然时移世易,但我会坚守传统的创作方法,同时也期待这个世界出现日新月异的艺术创作。

8. 陕西省黄河文化博物馆以您的名字命名了美术馆,即高济民美术馆,同时,这座美术馆又是由你的儿子高原所设计,对此您作何感受?

我的夫人郑象贤也是一名画家,受我们影响,儿子从小就对艺术有兴趣,也有一定的天赋,在他12 岁的时候,便在艺术杂志上刊登了连环画作品。

后来他走向了空间设计的道路,通过想象,创作出的一张平面图可以构筑起美轮美奂的立体空间,包括灯光、装饰,都包含着个人的设计理念,这是我和夫人做不到的。相较于诗书画,这种艺术与人们的日常生活关系更密切,在美学的基础上具有实用性。

家乡在陕西省黄河文化博物馆内以我的名字命名美术馆,陈列我为家乡捐赠,也是个人精心创作的七十二幅国画作品,我视之为崇高的荣誉与社会责任。而高原对美术馆的设计,也让参观者惊叹和震撼,我深感欣慰自豪。