宋元杂剧音乐考古图像的史学价值

摘 要:宋元杂剧的出土文物主要集中于音乐图像,即雕砖石刻、绘画、乐舞俑等方面。本文立足于中国音乐史学角度,运用文献分析法、图像分析法来提炼其宋元杂剧音乐考古文物的形制特征与表现,探究其音乐考古图像对音乐史学研究的价值。

关键词:宋元杂剧;音乐考古;音乐图像

“杂剧”这一名称最早可以追溯到唐代,唐代诗人李德裕在《论故循州司马杜元颖追赠状》中提到“杂剧丈夫两人”,其含义为:“包括歌舞戏、杂技等各种伎艺表演形式。”[1]由此可知,唐代“杂剧”一词并非单指戏曲形式,这为宋杂剧的形成奠定了基础。金代“院本”一词,据元代陶宗仪《南村辍耕录》卷二十五“院本名目”记载:“唐有传奇。宋有戏曲、唱浑、词说。金有院本、杂剧、诸宫调。院本、杂剧,其实一也。”[2]由此可知,金院本与南宋杂剧名异而实同,是宋杂剧向元杂剧过渡的重要戏曲形式。元杂剧在宋杂剧和金院本的基础上,既吸收“唱赚”“诸宫调”等说唱形式,又结合当时流行的歌舞表演,发展为综合的舞台表演艺术形式。

“音乐考古学是根据古代人类遗留的音乐文化物质资料,研究音乐文化发展历程及其规律的科学。其主要研究对象分为器物和图像两大类。”[3]其中,宋元杂剧的考古文物以音乐图像为主,因此本文主要围绕宋元时期的音乐图像展开分析。

一、宋元杂剧的音乐考古图像发现

宋元杂剧的音乐考古图像主要收录于《中国音乐文物大系》与《中国音乐史图鉴》,经由笔者梳理,音乐考古图像类共计45件。本文依照出土时间与形制特征对具有代表性的5件宋元杂剧音乐考古文物进行梳理,地域主要位于河南省、山西省,目前宋元杂剧最早的音乐考古图像出土于1958年,为河南偃师酒流沟杂剧雕砖。

(一)宋杂剧代表性雕砖音乐图像

雕砖是在素面砖的制造技艺基础上发展而来的。雕砖刻画受宋代市民文化的影响以及民间杂剧的盛行,其雕砖的内容表现出市民的生活百态。当时采用杂剧人物图像作为墓室雕砖,成为十分普遍的民俗现象。

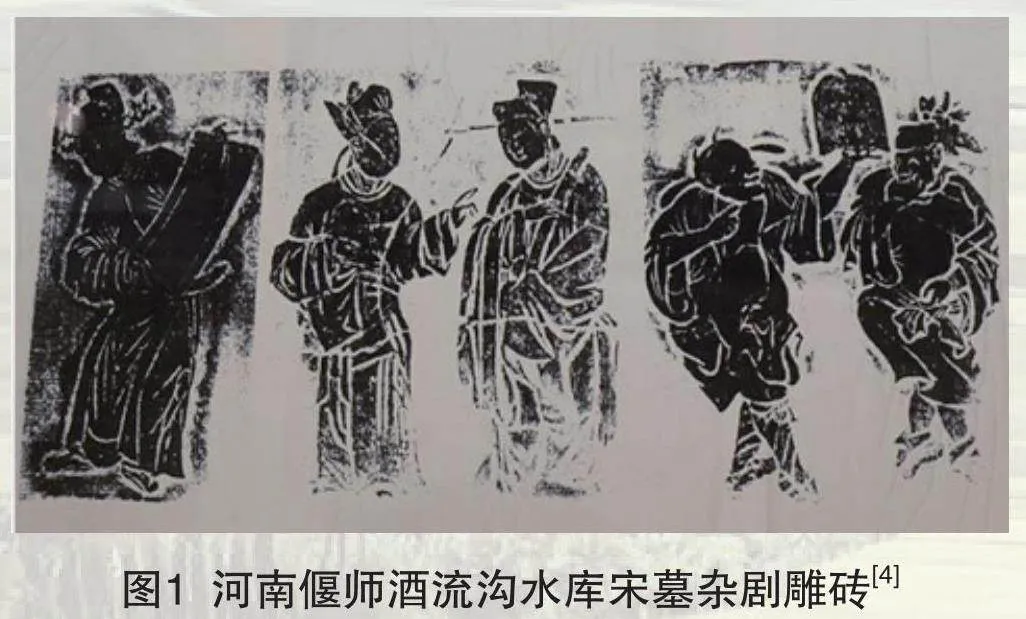

1.河南偃师酒流沟水库宋墓杂剧雕砖

(1)出土时间

1958年4月,河南省文化局文物工作队于酒流沟水库西岸发掘,墓葬的顶部塌陷,墓室为平面的长方形,在墓室北壁,共有六块人物画像砖,三块为杂剧雕砖(见图1)。

(2)角色行当

杂剧人物为三组。由左至右共计五人,最左侧为单人,手持卷轴,为“引戏”。中间其右一人扮作官员,披袍秉笏,裹展脚幞头,其中使用的道具“笏板”,是中国古代臣下上殿面君时的工具。左一人右手捧印袱,左手指向官员,为“末泥”。扮官员者当为“装孤”。右侧二人雕于同一砖面,皆作市井无赖小民打扮。其左一人左手托一鸟笼,右手指笼中鸟,咧嘴嬉笑。右一人面侧向托鸟笼者。二人皆作丁字舞步,表情生动。此二人为“副净”与“副末”,正在表演一场调笑段子。

(3)演出场景

三块雕砖所刻绘的是宋杂剧戏班典型的五个角色形象,从左至右展示杂剧“艳段”“正杂剧”“杂扮”三段演出场景。宋杂剧一般为三段结构,是由南宋时期以后演变而来的,北宋时期只有两段。如《梦华录》卷第九“率执亲王宗室百官入内上寿”记载宫廷中杂剧的演出:“……乐作,群舞合唱,且舞且唱,又唱破子毕,小儿班首入进致语,勾杂剧入场,一场两段。”[5]

2.河南温县王村宋墓杂剧雕砖

(1)出土时间

1982年4月于河南省温县前东南王村宋墓挖掘出土,经判定为北宋后期墓葬。杂剧图共五个角色,雕在一块长方形青砖墙面上。其乐部图与庖厨图,雕于另一块等大的青砖墙面上,图均为平面浅浮雕(见图2)。

(2)角色行当

五个角色,各人单雕,神态上未见交流。左起第一人,头戴幞头,手持骨朵,持骨朵者为当时的朝廷卤簿仪仗。左起第二人,头戴展脚幞头,双手执笏,为“装孤”。左起第三人,头戴花幞头,右手握着带状物,左手持扇,作舞蹈状。其足较小,推测为女子所扮。左起第四人,左手握木刀,右手拇、食指擒入口内作嘟哨状。最后一人,其脸部的墨迹较多,右颊亦有一团墨迹,为“副末”。

(3)伴奏乐器

乐部图虽然未与杂剧图雕在一起,但乐部诸色皆侧向杂剧人物一边站立,因而很可能其职责是为杂剧演出进行伴奏,主要伴奏乐器有筝、方响、拍板。左侧手持竹竿者为指挥手(见图3)。

(二)金院本代表性雕砖音乐图像

1.侯马市金代杂剧砖俑[6]

(1)出土时间

1959年1月出土于山西省侯马牛村古城南的金墓,经测定建造时间在公元1208—1210年间。墓中北壁上方为砖雕戏台模型,内有五个彩绘砖制戏俑。

(2)角色行当

此五个戏俑,姿态生动(见图4)。左一人裹黑幞头,着衫裙,右手似执一卷,当为副净。左二人,着皂衣打扮,为末泥。左三人着圆领大袖红袍,足乘靴,双手秉笏,扮为官员。左四人裹黑幞头,左手握腰带,舞态轻盈。此人为女子,当为引戏。左五人以墨迹贯双眼,双颊及嘴角各有一团墨迹。右手拇、食指置于口中打哨,应为副末。

2.义马金墓杂剧砖雕[4]

(1)出土时间

1988年发现于河南省义马市南郊金墓。墓为仿木砖雕结构,平面为长方形,墓志铭上有“大金国贞元四年”纪年(见图5)。

(2)角色行当

四块杂剧人物雕砖只有四个人物形象。左起第一位头戴幞头,笑容憨态可掬,右手持笏板,扮演角色为“装孤”;第二人头戴展脚幞头,披斗篷,双手交叉于胸前,笑容滑稽,为“副净”;第三人头右侧戴簪花,右手放于嘴前呈吹口哨状,为“副末”;第四人头戴无脚幞头,站立时身体前倾,双手执长杆,其扮演角色为“末泥”。

(三)元杂剧代表性雕砖音乐图像

山西新绛吴岭庄元墓杂剧砖雕[7]。

(1)出土时间

山西新绛吴岭庄杂剧砖雕出土于1979年。依据墓内的记载,此为元初墓。此墓前后墓室均有砖雕装饰,前南壁墓门上砖砌了一幅杂剧砖雕,周围有框(见图6)。

(2)角色行当

其中共有七块砖雕,中间五块各雕一杂剧演员,高20厘米,左起第一人头戴黑幞头,外衣着红色衬衫,足尖向外撇,呈浓眉怒目,雕砖左起第二人着长袍,面部残损,但可清晰地看出上面有用墨勾出的半幅蝴蝶纹。此人显然是一净角。左起第三人扮为官员,着圆领大红袍,未见笏板。左第四人着蓝袍,扎红色帛带,乘皂靴,甩左袖,右手执棒,为副末。左第五人着橘色袍,右手甩长袖至胸,左手挥一扇至肩,当为旦色。

二、宋元杂剧音乐考古图像的戏曲音乐元素

(一)杂剧的演出体制与角色行当

1.宋杂剧的演出体制与角色行当

宋杂剧已形成明确的角色行当,其中最早记载角色的是灌圃耐得翁的《都城纪胜》。《都城纪胜》“瓦舍众伎”条记的角色分工曰:“剧中末泥为长,每四人或五人为一场。先做寻常熟事一段,名曰‘艳段’,次做‘正杂剧’,通名为‘两段’。末泥色主张,引戏色分付,副净色发乔,副末色打诨,又或添一人装孤。”[8]此外,《武林旧事》所载南宋乾淳教坊乐部杂剧色中又有“装旦”一名,上述为杂剧角色情况。“装旦”,扮演女性角色,表演上以唱为主。“副净”“副末”在宋金杂剧中是一对滑稽角色,互相配合。副净通常面部敷粉涂墨,且作吹口哨动作。引戏通常身穿圆领长袍,手执长杆,或舞姿生动,末泥是宋杂剧、金院本中的男主角,通常为穿袍秉笏的大官装束。装孤是宋杂剧、金院本中扮演官员的角色,通常身着官服,由唐参军戏中的“参军”演化而来。

2.元杂剧的演出体制与角色行当

在元杂剧中,其角色分工情况已与宋金杂剧院本大不相同了。《青楼集志》曰:“杂剧则有旦、末。旦本女人为之,名妆旦色。末本男子为之,名末泥。其余供观者,悉为之外脚。”[9]宋、金杂剧院本中的装旦、末泥成为主唱的正旦、正末,其余外角有小旦、贴旦、花旦、老旦、外末、小末、净等,其分工更为精细。

宋代杂剧演出中,已形成五个角色,即末泥、装孤、引戏、副净、副末。男女角色皆有,各角色装扮特征鲜明,有利于表现多层次的人物关系。金元杂剧音乐考古图像中,杂剧的角色配置与演出体制产生新变化。侯马董明墓砖雕戏俑中显示,金代中晚期戏曲表演中,末泥开始居中作为主演,表演内容由滑稽调笑向正剧转化,在新绛吴岭庄元墓戏曲砖雕中,末泥在表演中便处于中心位置,副净、副末退居次要地位,形成所谓末本或旦本的元杂剧演出体制。元代杂剧砖雕较金代杂剧砖雕更为粗制,且基本无乐队人员出现。

(二)杂剧的伴奏乐队组合方式

杂剧作为综合的艺术形式,在宋元时期的宫廷与民间都很盛行。笔者据相关文献进行分析,当时宫廷中的音乐机构与杂剧的表演有着密切关联,并形成了相应的乐队编制。其一,《东京梦华录》卷六“元宵”条记载:“教坊钧容直、露台弟子更互杂剧。近门亦有内等子班排立。万姓皆在露台下观看,乐人时引万姓山呼”[10]其中的“露台弟子”是指在露天舞台演出的民间艺人。其二,陈旸《乐书》中记载:“剧戏,宋朝戏乐鼓吹部杂剧员四十二,云韶部杂剧员二十四,钧容直杂剧员四十,亦一时之制也。”[11]可以看出两点,一是当时宫廷音乐机构中杂剧演员的数量,二是杂剧中与鼓吹乐的融合。

河南的堰师酒流沟宋墓杂剧雕砖只有演员的表演场景,图像中没有显示出伴奏乐器。而河南温县王村宋墓杂剧乐部雕砖主要伴奏乐器有筝、方响、拍板。甘肃出土的陇西宋墓杂剧画像砖,四人奏乐图中,主要使用的乐器有横笛、竖笛、大锣。其中演奏者右手提锣,左手持小锤击奏。五人奏乐图中乐人为站立姿态,放置方响一架,架上悬音板16枚,分列两行,一人双手各持小锤,身旁一人吹横笛。其身后3人,一人拨竖,一人吹笙,另一人击打拍板。由此可知,乐队伴奏在宋元杂剧的演出中有一定地位,主要应用为打击乐器与吹奏乐器。

三、结束语

(一)艺术价值

经由对宋元杂剧音乐文物的分析,杂剧的演出人物主要为四到五人,男女角色均有,角色装扮有较大的差异。在演出形式上,即“艳段—正杂剧—杂扮”。宋元杂剧的音乐考古图像一定意义上反映了宋元时期的时代风貌,从服饰的精美程度与人物角色的多样化反映出当时人们对杂剧艺术的喜爱,也体现了社会生活的富足。北宋的社会发展相对稳定,为了满足市民阶层精神生活的需要,杂剧艺人为了能创作出贴近现实的剧目,经常开展戏曲创编活动,在城市中产生了数量和规模都十分可观的娱乐场所——勾栏瓦肆。因此,演出场所的扩大为杂剧表演提供了平台。

元杂剧的发展,得益于当时多阶层的支持。一是元代统治阶级对汉族文化与汉族音乐的喜好,二是市民阶层精神层面的需要,三是元代废除“科举制”政策影响下,文人阶层更多地贴近生活,如关汉卿、马致远、白朴等人,通过创作杂剧作品反映社会现实与矛盾,与此同时,杂剧作家利用书会的形式与杂剧演员合作编写剧本,或亲自登台表演,推动了杂剧艺术的进一步发展。

(二)考古实证价值

通过对宋元杂剧音乐考古图像的研究,可以证实宋元杂剧存在的真实性与客观性,正如我国近现代音乐学家王光祈明确提出的观点:“研究古代历史以实物为重,典籍次之,推类又次之”,“推类”大可不必时,只能专从古籍方面入手,然后再取南洋、南美各处所流传之中国律管以作“旁证”[12]。

音乐考古实物作为音乐历史中的重要依据,为音乐史学提供了研究手段与途径,但音乐考古图像也存在部分问题,如年代久远,部分图像不清,难以辨别,或受画师技术、制作工艺与所处时代情况的影响,存在偏差。所以在学术研究过程中,要保持严谨性,注重音乐考古实物与古代文献典籍的互证,通过多重考证得出较为准确的结论。

参考文献:

[1]胡忌.宋金杂剧考[M].北京:中华书局,2008.

[2][元]陶宗仪,著.南村辍耕录[M].武克忠,尹贵友,校点.北京:中华书局,2007.

[3]方建军.音乐考古学研究[M].北京:中央音乐学院出版社,2019.

[4]《中国音乐文物大系》总编辑部.中国音乐文物大系·河南卷[M].郑州:大象出版社,1996.

[5][宋]孟元老,著.东京梦华录·外二种[M].颜兴林,译注.南昌:二十一世纪出版社集团,2018.

[6]赵永军.金代墓葬研究[D].吉林大学,2010.

[7]杨富斗.稷山、新绛金元墓杂剧砖雕研究[J].山西省考古学会论文集,1992(00):220-231.

[8][宋]灌圃耐得翁,著.都城纪胜[M].北京:中国文史出版社,1999.

[9][元]夏庭芝,著.青楼集笺注[M].孙崇涛,徐宏图,笺注.北京:中国戏剧出版社,1990.

[10][宋]孟元老撰.东京梦华录[M].李士彪,注.济南:山东友谊出版社,2001.

[11]袁禾.十通乐舞典章集粹[M].北京:文化艺术出版社,2021.

[12]王光祈,著.四川音乐学院,编.王光祈文集·音乐卷[M].成都:巴蜀书社,1992.

作者简介:陈家慧(1998-),女,山东泰安人,硕士研究生,从事中国音乐史研究。