兄弟同心

一

趴在村东堤埂上一墩构树丛后的草窝子中,张河、张江兄弟二人四只眼睛瞪得像瓷珠子,一直盯住沟底,生疼生疼。五月的天气虽然不是太热,但晌午头的日头仍然很毒,汗水在哥哥张河红扑扑圆乎乎的脸上画了画,一道一道,横七竖八,弟弟张江却黑瘦黑瘦像猴一样,坚挺的鼻尖挂着晶莹的汗珠。

“咋还没过来?”弟弟有点急躁地问哥哥。

“别着急,以前每天我都看见好几个从这里过,”哥哥张河把弟弟张江直起的身子按了下来。哥哥22岁,和18岁的三弟张海一样,都是五大三粗,脊背壮实得和门板一样,只有张江干筋黑瘦像一只猴子。他们三个亲兄弟感情特深,很多话不便对父母说,兄弟之间却没有任何避讳,特别是这几年,啥时收割,啥时往地里拉粪,啥时犁地等等,不再等父亲、叔叔吩咐,而是兄弟三个一嘀咕,给父亲、叔叔打个招呼就干了起来。还有叔叔家四弟张湖,和他们的感情也差不多,只不过年龄相差大了一点。

张江嘴中噙着一根草棍,看着一个又小又长的土蚂蚱趴在另一个肥大的土蚂蚱背上,两个蚂蚱从这根草秆上一蹦,跳到另一根草秆,来回晃悠,打起了秋千。他的眼睛虽然盯住沟底,但心却陷入了沉思:他兄弟俩商量了一个完整目标,第一步是赶紧买地,光跟人家当佃户,永远也当不了自己的家;第二步是兄弟们赶紧攒钱娶媳妇,这事不能光靠大人。

他们听说一支快枪能卖100块大洋,日本的三八大盖能卖得更高,一匹日本的东洋马也能卖二三十个大洋。这几天张河、张江两兄弟一天到晚都在密谋这件事。张江给大哥说也让张海、张湖参与,大哥说“张海胆小会坏事”,张湖年龄小,今天这个行动就是他们密谋的结果。当然,他们也不害怕父亲责难,鬼子人人得而诛之,不但无过,反而有功,老百姓都恨得咬牙切齿,一个小日本的人头还能得到很多大洋奖金。

但张江心里还是紧张得很,想着想着,他的心口跳得更加厉害了,几乎听到了咚咚的声音。

“你愣怔啥?”张河在弟弟背上拍了一巴掌,侧着耳朵听了听,“你听,声音,来了!”

张江伸长脖子,面部猛地抽搐了两下,咬紧了嘴唇。

三个日本兵,一个骑在马上,拿着一瓶酒喝着,枪头上挑着鸡子,另两个拉着马步行,不停地往嘴里塞着东西,一个马背上驮着两个长长的袋子,另一个马背上一边驮着两头小猪,一边驮着鸡鸭,踢踏踢踏从沟底向县城方向走去。

“趴下!”张江已经趴在了地上,张河还是不放心地按了一把。张江吓得屏住了呼吸,哥哥他们商量过,只对付放单的日本人,两个以上都要装鳖。他看见哥哥的身体也哆嗦了起来。

就在日本兵走过时,嗖的一声,一只兔子从骑马的鬼子眼前蹿过,马儿一时受惊,呼啸啸,前蹄直立,正在喝酒的鬼子被颠翻在地,他吃惊地死死勒着战马,警觉地冲着两个鬼子吼道:“搜查,快!快!”

一个鬼子朝对面人腰高的玉米地冲去,另外一个朝堤埂高处冲来。本来张河张江兄弟是要分开藏在玉米地和堤埂上的,但玉米苗不太高,怕难以完全藏身,于是两人才藏在了一块。

沟底沟顶,就是十几米,一旦冲上来,肯定没命,张江虽然暗暗地咬着牙,但觉得浑身在打哆嗦,他看见哥哥好像也在不停地筛糠。

“怎么办?”他惊恐地看着哥哥,哥哥哆嗦着手一个劲地按住他的脊背。

哗啦——哗啦——一个鬼子拿着枪括打着草丛,蹬埂而上。沙沙,啪啪,草叶、碎土不停地滑落,他登上堤埂,径直朝构树丛走来,用枪朝构树丛来回抡了抡,构树枝叶扑棱棱地翻动着。

张河、张江的魂吓得就要掉出来了,像鸵鸟一样把头狠狠扎进草窝中一动不动。

鬼子又抡了一阵,朝沟底仍在喝酒的家伙摆了摆手,对面玉米地的家伙也早回到沟底,三人这才一摇三晃地开始继续赶路。

原来,构树丛在他家所种土地的地头,曾经是临时储存红薯的一个地窖,茂密的构树枝叶篷盖其上,他们隐身其中,才躲过了一劫。

眼看鬼子走远,张河兄弟二人像刚刚进行了百米冲刺,不停地大口喘气,张河看见弟弟的脸像水洗一样,他知道自己的短衫已经能拧出水来。

二

“走吧,看样子不会来了。”张江对哥哥说着就要爬起来。

“快看!”张河用手指着沟底低声道。

张江看到一个五短身材的小鬼子,枪上挑着几只鸽子,马背的两边一边吊着一只肥羊,一边吊着两只小猪,哼着小曲,拉住马缰绳走了过来。

张河心里打起鼓来,听人们说这些吃野食,或者吃独食放单的鬼子,一般都是胆大心大,心狠心野,手段毒辣,对付起来要特别小心。

张江两腿有点发软,但哥哥是他的主心骨,有哥哥在,浑身就是力量。哥哥刚挥出右手,他脚下呼地就生起风来,产生了无穷的气力,两人犹如猛虎下山,哥哥一个饿虎扑食,嘭的一声,将鬼子扑倒在地,抱住了鬼子的胳膊,死死压住了他的上身。他的两个胳膊像铁箍一样,紧紧地箍住了鬼子的两腿。

鬼子束手就擒只是一瞬,转瞬便做困兽之斗,他像一条垂死挣扎的蛇,拼命地扭动着身子,一次,两次,想将压在他上身的张河掀翻,他的两腿不停地绞动,将张江绞倒在地,张江赶紧去按,鬼子的两条腿像长了眼一样,根本就按不住。

不好,鬼子踢开他后,腿使上了劲,竟然和张河翻起了轱辘子,两个人一会儿你在上面,一会他在下面,轮换反转不止,而张江竟插不上手来帮哥哥,只能瞪大眼睛,呆呆地看着,心里干着急。最后情况发生了大反转,小鬼子一下子骑在了张河上身,把他压在了身下,张河无论怎样鼓起身子,双腿双脚怎样乱蹬,小鬼子都狠狠地抓住他的手腕,死死地把他压在身下。

张江忙中无计,眼睁睁看着哥哥挣扎,急得两手出汗,不知如何是好。

“快,快,江,江!”张河在拼命地喊。

哥哥的喊声,让张江突然来了灵感,他像一只猴子扑向鬼子,两手像两把铁钳,很狠地卡住了鬼子的脖子。

一分钟,二分钟,三分钟……足足五分钟,鬼子嘴唇乌青,两眼翻白,鹰爪般的双手渐渐松动,铁塔般的身体歪向了一边,张河乘势翻了过来……但他没有继续和鬼子缠斗,而是像受惊的母鹿,发疯了一般沿着沟底撒腿就跑。

张江还不明白是怎么回事,他已被大口吐着白沫的鬼子压在了身下。鬼子的屁股坐在他的胸部,倒抓住他的双手,他清楚地听到了鬼子咕噜噜咕噜噜放出的一连串臭屁,一股股恶臭熏得喘不上气来,眼睛也被鬼子的衣服挡着,什么也看不见,他拼命地扭动着脖子,却无济于事。

他担心哥哥,是不是受了伤,要不怎么一点儿动静也没有?奇怪得很,刚才的恐惧现在却飞走了,浑身有使不完的劲,只不过鬼子太肥,压在他这个老干柴身上,确实像一座大山,但他听爹爹说过,关键时候,人不能泄胆,只要胆不泄,不害怕,就能反败为胜。

他一次又一次把肚子鼓起来,两只脚把地下都蹬出了两个大坑,他的嘴唇咬出了血,只听“嗨”的一声,他使出了吃奶的力气,摇摇晃晃中翻了上来,他死死地卡住鬼子的脖子,身底下的鬼子也狠狠地反手攥住了他的脖子,谁都不给对方喘息的机会。

哥哥在哪里?哥哥在哪里?张江艰难地转动着脑袋寻找,可是哪有他的影子?张江开始担心起来,自己快支持不住了,鬼子一次,二次,三次,左边扭,右边扭,每次他都险些被翻下,但一次又一次险中取胜。

毕竟鬼子体量太大,张江渐渐不支,他眼前一黑,再次被反压在下,他一点儿力气也没有了,手虽仍然卡住鬼子的脖子,但力气微弱,他像虚脱了一样,又像躺在干岸上的鲇鱼一样大口大口地喘着粗气,他希望哥哥快来救自己,可哥哥又在哪里?激烈搏斗让他早上喝的两碗红薯面稀饭早就消耗干净,他已经眩晕,有点迷瞪,昏迷了过去,但心中还清清楚楚,他仍然记住父亲的话,手仍没松开。

迷迷糊糊中,他感觉到自己的手被绑在了一起。的确如此,小鬼子快速把他双手绑在一起后,又把他的两腿绑在了一起,这才从容地从地上捡起枪,哗哗啦啦,对准了扔下弟弟拼命逃跑的张河。

头顶的毒日头洒下的光把大地照得白惨惨的,堤埂上的白草疙瘩、茅草被晒得蔫巴巴的,沟底对面玉米地的玉米苗被晒得无精打采,低着头,卷着叶子。中午的田野有一种可怕的寂静。

就在这千钧一发之际,嗖嗖嗖三声快响,三颗小孩拳头大小的石头从玉米地破空而至,不偏不倚分别砸在了鬼子的左眼,右耳朵和鼻头上。

一时间,鬼子眉骨碎裂,乌珠迸出,犹如眼前开了一个彩蛋铺:红的,黄的,蓝的,绿的,青的,蓝的,紫的,纷纷扬扬,五彩斑斓。

两耳嗡嗡齐鸣,恰如一场盛大的民族音乐会正在进行:筝、笛、笙、琴、箫、埙、鼓、锣,以及琵琶、唢呐,同韵共振。

他的鼻子被打得鲜血迸流,歪在半边,像咸菜店里打烂了缸罐:咸的,酸的,辣的,撒得满地都是。

小日本一下子歪倒在地,刚开始还双手抱头哇哇大叫,在地上疯狂地滚来滚去,瞬间之后,双腿用力地狂蹬了一阵,渐渐停了下来。

“大哥,快回来,快回来!”嗖嗖三声呼啸落地,一个十七八岁的青年从玉米地里蹿了出来,一边冲着沟底跑远的张河喊着,一边焦急地用一只手去拉张江:“二哥,你怎么样?”另一只手赶快去捡旁边鬼子身边的三八大盖。

张江觉得好像从地狱走了一趟,他不相信自己的耳朵,不相信自己的眼睛,使劲挤了挤眼,像鸭子抖毛一样摇了摇头睁开了眼睛,挣扎着站起来叫道:“鬼子?”

“死了!”张海又端着枪在对着鬼子的胸口刺了一刀,鲜血喷溅得他一张嫩脸到处都是,他拉起衣服的下襟擦了擦,“妈那x小日本,看你还害人不害人!”

“死了?”张江用脚踢着的鬼子的腿,有点不放心,又朝他稀烂的头踢了踢。

看着地上三块带血的石头,张江心里一下明白了。兄弟三个人放羊,张江虽然小,但准头最准,还有四弟张湖善打弹弓,此前放羊时,他俩经常比赛。有一次,他们曾打死过一只领头的母羊,屁股还挨过爹爹、叔叔的棍子,没想到今天张海竟救了兄弟二人的命。

“你咋会来了?”张江有点吃惊地问。

“你跟大哥整天嘀嘀咕咕,背着我,我在背后偷听到了。”张海得意地笑了,“今天你们溜出家时,我正要跟上来,爹让我给牛圈垫土,所以就耽误了一会儿。”

不让弟弟张海来是大哥提议的,他说一旦失手,是要送命的。不让张海、张湖参与,就是为祖宗,为老张家保存了血脉和根。

张海又说,他一来头都大了,看见大哥正在沟底没命地跑,小鬼子已经拉响枪栓举枪瞄准,开始扣动扳机……

“鬼……鬼……子,死……死……死了?”

张江、张海一齐扭过头,听到是大哥张河战战兢兢的声音。

他们看见大哥拐了回来,站在跟前:脸色惨白,像得了疟疾一般,浑身瑟瑟发抖,犹如风雨中的一棵小树苗。

突然一股恶臭扑鼻而来,张江、张海耸耸鼻子,吸了吸,恶臭像箭一样直射鼻孔。当他们的眼光随着臭味移动时,两兄弟简直不敢相信自己的眼睛:大哥单薄的黑蓝土布裤子已经贴在腿上,屎尿像一条小溪,一股股从上到下往外涌,他的小口黑布鞋已经被黏糊糊的稀屎汤子所覆盖……大哥一直是兄弟们的主心骨,他就是小兄弟们心中的高山,大家唯大哥马首是瞻,看到今天如此不济,两人心中一下子空落落的,一片茫然。

三

刷,刷……皮绳的破空声带着尖利的哨音,每次皮绳落下,张河就发出一声惨嚎,听着扎心。张河知道自己死定了,他不记恨父亲,谁让自己做下这丢人丧德侮辱祖宗的事。他们张家人老几辈子,地没一分,椽没一根,之所以在唐河源潭这方圆几十里活得有棱有角,方方正正,顶天立地,靠的就是祖传的“仁、义、勇、信”四大祖训,一旦后世子孙谁犯其中三条,都会被打死或沉河。

现在他糟蹋了四条中的三条,先扔下弟弟只管逃命,仁在哪里?义在哪里?若非三弟,不只自己的命要丢,二弟也活不成,他知道小鬼子的枪法很准。还有,自己怎么想到了逃命,勇又在哪里?还有那难以启齿的吓得冒了稀屎,想到这里,他就想让爹爹快快给自己打死,假如爹不处死自己,不说对不起祖宗,就是自己哪还有脸活在世上?

张老大发疯了一般,瞪着血红的眼睛,喘着粗气,围着吊在大梁上的儿子,用沾了水的折叠了两圈的皮绳,没命地朝儿子狠狠抽打。张河已经缩成了一个疙瘩,每一皮绳抡下,都被打得皮开肉绽。他的白土布褂子已经血肉模糊,脊背上血印纵横交错,一条条沾着血印的布和皮肉粘在一起,像腐朽的纸片,丝丝缕缕垂挂下来。

“对这有辱祖宗的家伙,不要手软,”他把皮绳递给弟弟张老二,把脸扭了过去。在这三间储藏室兼草房的屋子里,曾经处死了两个人,再加上今天自己的儿子,就是三个了。第一个是四代以前的一个爷爷,说是钻了人家的门子,偷了人家的姑娘,第二个是他的三弟,想到今天要处死自己的儿子,泪水从他的眼眶中溢了出来。

张老二和哥哥都是中等身材,其貌不扬,胡子稀疏发黄,脸和胳膊、腿,都晒得一个颜色:红里透黑。但张家二兄弟做人做事硬朗的口碑就像一座山峰。

他和哥哥一样,知道不下狠心除掉这个“败类”,家族就难以振兴,他们本来老兄弟三个,三弟就是被爹爹和长辈们打死沉的河,他是做了土匪,犯了“仁、义、勇、信”四条。当时,父亲临终时拉住兄弟二人的手,殷殷嘱托,对待触犯祖训的子孙,绝不能心慈手软,否则,张家就永远立不起来,直不起身,就会丢掉做人的根本,甚至连个最根本安身立命的佃户就做不成。

一想到这儿,又低头看着脚下跪成一排的子侄:他的三个孩子张湖、张泊、张溪,和张江、张海。他咬了咬牙,唰唰皮绳呼呼带风,雨点儿般地落在了张河遍体鳞伤的身上。啪嗒,啪嗒,一滴滴血已经开始滴落下来。张河的惨叫声越来越低,越来越微弱。

血星随着皮绳的狂风暴雨般的起落,已经溅落在了张江、张海的脸上,他们闻到了一股血腥味。他们对祖上的族规族训和轶事都耳熟能详,眼看着尊敬的大哥就要被打死,两人胸膛像熊熊燃烧的大火,再也按捺不住,虽然低着头,但目光不时暗暗投降向门口。张江更是焦躁不安:怎么办?怎么办?他们不敢明里扭头朝门口去看,但一直竖着耳朵,始终凝听着门外的声响。他们得知爹爹、叔叔处置大哥的消息后,可是暗中给奶奶、母亲暗中报了信的。

咚咚,咚咚,突然,门被擂得山响。

张江、张海心中的石头嘭的一声着了地。原来,为处置张河,张老大张老二两兄弟进行了提前周密布置,让两个屋里人陪着母亲去镇上看戏赶会,还特地嘱托她俩晌午在街上好好陪着母亲吃一顿,想吃啥吃啥,别心疼钱,下午继续接着看。

“谁?”两个老兄弟不约而同皱起了眉头,相互看了一眼。张江、张海按捺着内心的激动,和小兄弟一起朝门口看去。

“开门!开门!”三个女人的喊声像打雷,张老大张老二一下子就听明白了。

“谁透了风声?”老兄弟俩的脸色由吃惊变得疑惑起来,眉头拧成了疙瘩。

“开不开?”张老二望着哥哥。

“开了就完了,”张老大痛苦地摇摇头,“继续!”

话音未落,嘭的一声,门外响起了沉闷的撞门声,“开不开?”三个女人一齐叫喊,像护犊的母兽,发出了疯狂凄厉的叫喊。

老兄弟二人大恐,他们知道,先是老小,挨着就是老大媳妇,最后母亲就要出马了,看样子今天执行家法的计划要泡汤,兄弟俩有点不甘心,但又担心七八十岁老母亲真有个三长两短,那他们可犯下了滔天大罪,正当二人彷徨无计之时,门外再次嘭的响了一声。

相持在门里门外。寂静像一堵墙,短暂像一把锋利的刀子,把空间切开。

“非要逼出人命?”母亲用苍老沙哑,但不失威严的声音叫道:“张江,张海,开门!”

“好——奶奶!”两人像弹簧噌地跳了起来,怯生生地看着父亲和叔叔,起身去开门。

哗啦,两扇门被打开,三个女人发疯一般朝奄奄一息的张河跑去。

张老大和张老二一齐伸着胳膊拦住了她们。他们看见妻子的额头各有一个鸡蛋大的青紫色的包,殷殷往外浸血。

“你们的心真硬!”母亲朝两个儿子瞪了一眼,扑通一声跪倒在地,他们的妻子一左一右,膝盖几乎和婆母同时落地。

“娘……娘……”老兄弟二人急忙跪在母亲面前,膝行去扶母亲。

“三十年前,我不能救下我的小叔子,但今天,你们要想把我的孙子打死沉河,那只有从我的死尸上踏过去,”母亲凌厉的目光盯住两个儿子,“除了打死沉河,你们怎么处置,我不拦挡。”

两个儿子低下了头……

四

“主家说想换换地,”早玉米刚打包卖花线,管家便来到地头跟锄二茬晚玉米的张家两兄弟“商量”,主家说可多给一垛草和三百斤麦子,五百斤粗粮补偿。

“好说,好说,”张老大声音爽朗,说话硬气:“主家仁义,咱腰杆更应该直,按当初定的规矩来,多余一根草梗也不能要,一粒粮食也不能拿。”

“哥,这不是‘换地’的时间,‘换地’都是冬闲种罢麦呀!”中午收工回家的路上,张老二扛着锄和哥哥落在了子侄的后面。

兄弟二人没有分家,他们人老几代一直是佃户,给地主种地。二弟的大儿子张湖十五六岁了 ,也是一个大小伙子,加上张河、张江、张海,一共四个棒劳力,又有两老兄弟领绳,方圆四五十里谁不知道老张家的活。

“自己有缺角,不怨人家,”张老大叹了口气,“记住,只从自己找问题,一切都好办!”

他知道主家老秀才是个性直的书呆子,眼睛揉不进沙子,他肯定是风闻了张河逃跑吓得拉稀屎这件事。如果说他不舒服是假的,他们租种都是上等好地,五年来他们利用节余,已经置买五亩地,他曾和弟弟商量,要这样下去,他们很快就可置到十亩、二十亩的土地了。当然凭着他们的名声,地是有种的,但这么好的地已经不可能了。

想到这,他对大儿子就来恨意,但一想到鬼子的三八大盖能卖了百十个大洋,马也能卖了二三十个大洋,能置十几亩地,心里又宽展得多了。

“大哥,你别这样了,再这样,我们都和你一块去死!”张江、张海还有张湖带着哭腔喊道,兄弟们把张河扶着靠在一棵碗口粗的桃树下,七手八脚慌乱地从张河脖子上解绳子,绳子是奶奶刚打好的,爹收秋要用的。

张河闭着眼默默地流泪,这些天他度日如年,觉得自己就像生活在耻辱的炼狱之中,他的心在耻辱的油锅中烹炸,希望、梦想、生活下去的信心都化作多彩的肥皂泡,一个个脆弱地崩塌、破碎。他只想到了死,他辱没了祖宗先人,辱没了父母兄弟,怎么还有脸活在这个世上?

张河脖子勒了一道明显的红色印痕。

“疼吗?”张江抚摸着哥哥的脖子,陪着他伤心地流泪。

初夏晚霞的余晖泼洒在桃园绿色的叶子上,就像西洋画上涂抹的黄色涂料,晚风轻轻地摇动着桃树的枝叶,就像除张河外三兄弟活蹦乱跳的心。

“哥,你这样死去,还叫不叫奶活?”张湖年龄虽小,但一改张家门风,是一个一米七八的大块头,人也改了张家蒜头鼻的品种,鼻子挺而拔,都说他说话有骨朵,干事有公心,和大哥张河一样,长大肯定是一个人物。

“就是,老四说得对,”张江不停抚摸着哥哥的脖子道,“你再这样咋对得起奶、妈、婶她们?”

“我怎么就那么昏?”张河依然闭着眼,两个拳头像弹花锤,发疯了般狠狠朝头上砸去,“我真该死,我真该死!我真该死!”

张江和张海对视了一眼,相互点了点头,他们看到了希望。

“我已经失掉了悌、仁、义、信、勇,难道我还要失去人间最大的爱——孝?”张河涕泪横流,慢慢睁开了眼睛,痛苦地盯住他两个,声音喑哑、低沉。

“就是啊,哥,你想到这儿就好了!”张江激动地抱住哥哥流泪道:“我们还要等着跟哥哥置地盖房接媳妇……”

“海哥,快来,捡桃子!”四弟正在用弹弓打桃子,一个石子打出,啪嗒,一个桃子准时落下。他准头儿应,已经在摘过的桃林中,打落了五六个大桃子。

“来了,来了,”他不服气地朝四弟看了一眼,“看我的!”平时他和四弟比准头,他投石头,他用弹弓,常常不分伯仲。一听四弟叫他,就知道他又要和他比赛了。

话音刚落,嘣的一声,一个高挂在枝梢的大红桃子掉落下来,又是一声响,张海投出了第二块石头,嘣,嘣,连响两声,竟是一石双桃。张海冲张湖瞪了一眼,鼻孔哼了一声,捧着一大捧桃子到旁边水坑去洗桃毛。

“还等着你给兄弟们娶媳妇呢!”张江继续说。

“就是,哥,我们还等着你给我们娶媳妇呢!”张海张湖两人各抱住一大抱子水灵灵的桃子走了过来,二人接着了话茬。

“你们还认我这个大哥?”他呼地站起来,抱住张江转起了圈子,“你们还认为我这个大哥?”他放下张江。又抱起张海抡了起来,张海怀中的桃子滚落在地。张湖默不作声,放下桃子,一下子将二人抱了起来。

“哎……哎……放……放……”张河、张海脚尖被抱离地面,失去重心,大大喊叫起来。不等话音落下,张江也拥了上去,兄弟四人滚在了一起。

“嗨嗨呀,我们兄弟一条心啊,嗨嗨呀,我们兄弟一条心啊……”四兄弟齐声喊了起来,在地上滚爬嬉戏,一个被压下,一个站起来,一个滚下去,一个再被压下,一个再站起来……

地上的大红桃,四散开来,也像四兄弟一样,欢快地蹦跳着滚动着。

五

“焦花生——”

“芝麻糖哩——”

“芝麻糖——”

一个小贩挎着个竹篮子,竹篮上盖着一块蓝布,在唐河县城小西关一日军驻地门口附近转悠。

“太君,芝麻糖,焦花生,吆西,吆西!”看见一个日本兵过来,小贩赶紧凑上来,大声吆喝。

“去……去……”日本兵停下脚步,不耐烦地推了推了小贩,用半生不熟的中国话大声说。

“吆西,吆西,”小商贩揭开盖着的蓝布,剥了几颗焦花生撂到嘴中,嘎巴嘎巴嚼道,“焦花生,吆西!”

小商贩又取出一个芝麻糖,咔嚓咔嚓嚼了起来,一只手在下面接着,舒服得两眼眯成了一条线:“吆西,芝麻糖!”

炮楼上的太阳旗像被太阳晒蔫了一般,耷拉着头半死不活,上面的哨兵仿佛被他们的对话所吸引,目不转睛地盯住他们。门口站岗的两个日本兵,早就涎水直流。

日本兵抓了几颗焦花生用手一搓,吹了吹,皮屑飞扬,纷纷落下,他潇洒地往嘴中一磕,伸出大拇指大叫:“吆西!吆西!”

“太君,尝尝这个!”小商贩又递给他一根芝麻糖。

“芝麻糖,吆西,吆西!”日本兵一口憋进嘴里,呜呜啦啦,又大声称赞起来。

他掏了一些铜钱,指了指篮子,又指指自己的鼻子:“你的,钱 ,我的!”一手把钱递给了小商贩,一手去拿篮子把。

小商贩不停地摇头,又伸出五个指头比画着:“再加了五个,再加五个!”

日本兵听了半天,傻愣愣的,好像根本不明白什么意思。小贩接过钱,急得指指篮子,做了一个递给他的姿势,再次指指自己,又伸出五个指头。

日本兵似乎一下子明白过来,又掏出五个铜钱,递给了小商贩,他这才把竹篮递了过去,并顺势把盖在篮子上的蓝布拿回在手中,对着日本兵笑笑。

炮楼上的日本兵和门口两个站岗的鬼子看得清清楚楚,现在,他们眼中聚焦的只有篮子中的芝麻糖和焦花生了。

日本兵拉了拉枪上的背带,提着篮子向大门走去。还没走到门口,他已经把一包麻纸包着的焦花生抛给了左边的日本兵,他热情地笑着,用身体挡着左边日本兵的视线,手伸到了篮子中,右边日本兵等来的不是焦花生,而是中午阳光下闪着寒光的匕首。呼的一声,鲜血喷溅出来,不等日本兵反应,刀把已没入了他的胸中。

吃得正香的左边鬼子听到异响,刚扭过头,锋利的匕首已经抹掉了他的大半个脖子,鲜血像箭一样飙了出来,咚的一声响,尸体已经像一段树桩倒在地上。

小商贩已经如一个小豹子蹿跳着折回大门,从腰中取出寒光闪闪的镰刀,把两个鬼子的脑袋割了下来,他要拿着鬼子的人头去领赏,一个鬼子人头十块大洋呢!

炮楼内的三个鬼子正急着下来吃焦花生和芝麻糖,刚从炮楼出来,眼前的情景把他们吓蒙了,转身就朝炮楼内跑去,小商贩和“日本兵”从篮子底各拿出两颗手榴弹,在鬼子没来得及关门时,把冒着烟的手榴弹投了进去。

轰隆一声巨响炮楼冒起了一股浓烟,烟尘中炮楼被炸塌了一半。

小商贩提着装着两颗鬼子脑袋的篮子,从腰中掏出蓝布盖上,和“日本兵”转身就跑,没想到刚跑到门口,啪啪,身后响起了一阵排枪,三个从旁边房子哇哇大叫着跑出来的鬼子追了出来。

子弹呼啸着从身边飞过,张河的耳朵一热,顺手一摸,黏糊糊的,右耳朵被打掉了半边,鲜血滴落在他的肩膀和前胸上。一时他还没感到疼痛,只是觉得麻木,和热乎乎的。

小商贩和“日本兵”不是别人,分别是由张江、张河装扮的,他们在此“下线”了半个多月,在得知大队日军下乡扫荡时,才发动了这次袭击。当然,衣服、枪、手榴弹、匕刺等都是上次差一点儿要了他们命的那个鬼子的。

变生陡然,两人措手不及,都不由想到:要是两个弟弟在那该多好!

啪的一声,张江一头栽倒在地。

“哥,不好,”张江痛苦地叫了一声,“我让狗咬了!”他的左小腿挨了一枪。

“来我架着你!”张河拉着弟弟的胳膊,把他架在自己的肩膀上,朝旁边的小巷跑去。

“哥,你快跑吧,别让我连累你!”

“看你说的啥话,”张河斥他道,“要死咱们死在一块,坚持着!”他浑身是胆,全身都是力量,他知道洗刷耻辱的时候到了,他要用事实告诉张氏祖宗先人,告诉奶奶,父母、叔叔婶子,告诉兄弟们,告诉世人,他张河是一个顶天立地的男子汉,不是一个屙裤子的稀屎包!

他们喘着气,枪声越来越近,啪,啪,一颗颗子弹在他们面前爆炸,尘土溅了他们一脸。

“哥,我走不动。”张江哭了。

“别怕,哥架着你走!”张河把弟弟的胳膊拉在自己的肩头,他决心就是自己死也要保护弟弟。自从上次被奶奶母亲们救下后,他思谋着如何洗心革面、重新做人,本来他是想单独行动用炸药冲进鬼子驻地的,而与他关系最近的弟弟张江知道他的心思,一步也不离开他,他不得不退而求其次,两人密谋了这次行动。

“追击!”“追击!”子弹的呼啸声和鬼子哇哇的叫喊声越来越近。

“啊——”一声惨叫未落,又一声惨叫响起,张河两兄弟扭头看时,只见两个鬼子捂住眼睛在地上惨叫着滚来滚去。

第三个鬼子惊恐万状,来回扭着头向四周张望,几乎同时,犹如雷光闪电,一块大石头砸向他的左眼,另一个小石头击中他的右眼,也就是在这一刻,他扑然倒地。

“大哥,二哥,我们来了!”张海、张湖从前面墙角跳了出来。原来,二人对大哥二哥的密谋从一开始就了然于心,他们理解两位哥哥不让他们犯险的苦心,但也想帮助两位哥哥出把力。此外,他两个还存一点儿私心,想比一比准头,看谁打的鬼子多。

张海、张湖冲过来,搀着大哥二哥,他们一人把着一边。张河、张江欣喜地望着两位小弟,还没顾不上问他们咋过来的,张江突然想起了什么,看着张湖身边的篮子道:“湖,篮子,篮子,还要领赏呢!”

张湖弯了一下腰,左手提起脚下的篮子,四位兄弟手挽手,又喊起了他们干活时常喊的号子:嗨嗨呀,我们兄弟一条心啊,嗨嗨呀,我们兄弟一条心啊……

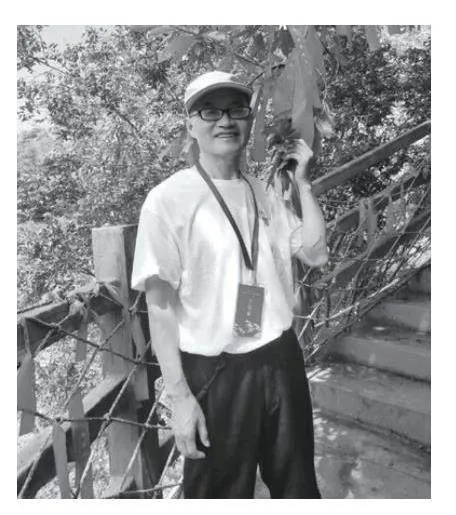

作者简介:

杨长坡,河南南阳人, 先后任《青海法制报》《南阳晚报》记者、编辑。曾获“全国优秀人民警察”“优秀记者”称号。文学作品散见于《法制日报》人民公安报》《教育报》《青海湖》《躬耕》等报刊。新闻作品曾多次获“赵超构新闻奖”。