嫦娥六号惊心动魄的回家之路

嫦娥六号自发射后历经了53天、11个飞行阶段, 终于在2024年6月25日, 于内蒙古自治区四子王旗成功着陆, 实现了世界首次月球背面采样返回。今天,让我们一起回顾一下嫦娥六号惊心动魄的回家之路吧!

不可思议的“太空打水漂”

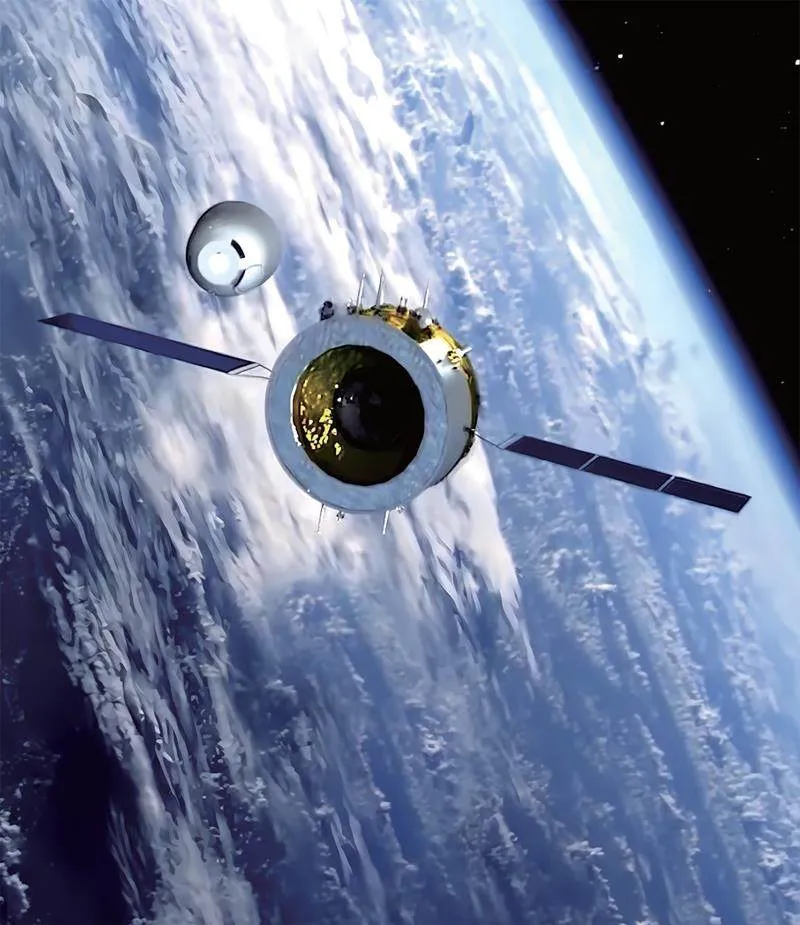

在先后完成发射、落月、采样封装、月面起飞、月球轨道交会对接、上升器与轨道器和返回器组合体分离等环节后, 嫦娥六号开始准备返回地球。

6月25日13时20分许, 北京航天飞行控制中心通过地面测控站向嫦娥六号轨道器和返回器组合体注入高精度导航参数。此后, 轨道器与返回器在距南大西洋海平面高约5000千米处正常解锁分离, 轨道器按计划完成轨道规避机动。

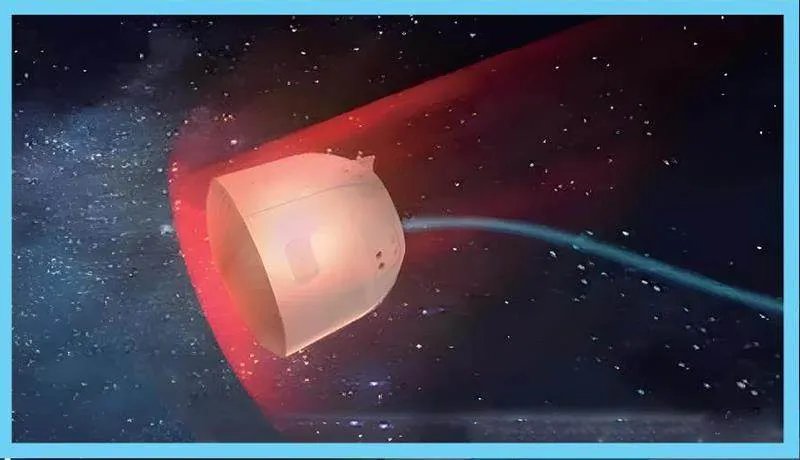

13时 41分许, 嫦娥六号返回器在距地面高度约120千米处, 以接近第二宇宙速度高速在大约大西洋上空第一次进入地球大气层, 实施初次气动减速。下降至预定高度后, 返回器在大约印度洋上空向上跳出大气层, 到达最高点后开始滑行下降。之后, 返回器再次进入大气层, 实施二次气动减速。这一过程俗称“太空打水漂”, 标准术语为“半弹道跳跃式返回”。

为何要“太空打水漂”式返回? 科研人员介绍,嫦娥六号返回器从月球飞向地球速度非常快,返回过程必须减速。这样设计的目的是利用数千千米大气层的阻力和与大气摩擦产生的热量快速消耗返回器的能量,使其再次穿出大气层时速度已经降到第一宇宙速度以下,不再具备环绕地球飞行的条件而第二次进入大气层。

“太空打水漂”依靠全数字全系数自适应预测校正制导技术。为了验证该项技术,2014年,我国专门发射了月地高速再入返回飞行试验器并取得了圆满成功,这是该项技术的首秀。嫦娥五号任务是第二次采用该项技术,嫦娥六号月背自主采样返回任务的成功,再次验证了该项技术的强适应性、高精准度和高稳定性。

“太空打水漂”过程中,既要让返回器减速适中,还要在固定的位置穿出大气层。为实现这一目标,科研人员在制导导航和控制系统的研制过程中开展了大量模拟飞行试验,并模拟了上千万条飞行路线,确保过程的顺利和返回的高精度。

此外,嫦娥六号返回器在返回大气层时速度高达每秒7千米到11千米,因高速剧烈摩擦,返回器表面形成高温等离子气体层,并对电磁波造成屏蔽形成“黑障”,导致通信中断,返回器暂时失去联系。专家介绍,多部测量雷达担负了返回区首点截获、“黑障”区连续跟踪等任务,精准“看”到返回器在太空中的飞行轨迹,助力返回器成功穿越“黑障”区。

贴心强大的“防热衣”

除了减速, 嫦娥六号顺利回家还要克服高温的影响。

据科研人员介绍,嫦娥六号返回器虽然个头小,但是由于再入大气层速度快,高温灼烧不可避免。为保证返回器既防热又抗烧蚀,嫦娥六号返回器充分借鉴了嫦娥五号返回任务的经验, 根据不同部位耐烧灼和隔热的具体需求与指标, 制备了一件量身定制的“贴心防热衣”, 保障其安全顺利返回地球。

此外, 嫦娥六号返回器金属壳体科技含量也很高。科研人员介绍, 由于返回器结构小, 各类舱体焊接类零件在与薄蒙皮进行焊接时, 均为壁薄、弱刚度大悬空区域结构, 控制不好会造成研制过程中应力变形, 影响舱体焊接后的轮廓度。针对返回器球段法兰的焊接结构特点, 研制团队设计了分体式法兰s1M4mGmP7LbudKa5r9UWCl/7Dxw4RrdrqtNvnJkvPAY=焊接工装, 大幅提高了舱体球段法兰的焊缝质量和焊接变形控制的效果, 最终满足苛刻的整器外形面轮廓度要求。

两次绽放的“红白伞花”

在降至距地面约20千米高度时, 返回器转入开伞姿态。距地面约10千米高度时, 嫦娥六号返回器打开降落伞, 完成最后减速并保持姿态稳定, 随后准确在预定区域平稳着陆。

为确保返回器安全着陆于预定地点, 降落伞以两级减速的方式, 绽放两次“红白伞花”。其中, 第一级降落伞是一朵只有2平方米的“小花”, 即减速伞, 它负责“踩一脚刹车”, 对返回器进行初级减速, 并在踩完刹车后分离拉出主伞。第二级降落伞是一朵约为50平方米的“大花”, 即主伞, 负责把返回器速度由数百千米每小时降低到不超过50千米每小时。

回收系统的“聪明大脑”

科研人员介绍, 除了降落伞, 回收系统中回收控制器、压力高度控制器、弹射器等也不可或缺。其中, 回收控制器是回收系统的“大脑”,控制着每一个关键动作。在返回器距离地球数千千米时, 它便“苏醒”进入预备状态。返回器进入大气层后, 回收系统的另一位成员——压力高度控制器如“耳朵”一般, 时刻聆听着外面的“风声”, 通过“耳膜”感受压力, 以计算出返回器所处的高度。当高度达到预定的距地面10千米附近时, 它会发出一个信号给回收系统的“大脑”,“大脑”随即发出弹伞舱盖的点火命令。

经过一路惊心动魄的旅程,嫦娥六号终于在四子王旗着陆场平安回家了,并且成功从月球背面带回了1935.3克月壤!

我们知道,2020年,嫦娥五号从月球正面带回1731克月壤样品,科研人员通过测定月壤样品形成年份, 将月球火山活动结束时间推迟约8亿年, 还发现了月球第六种新矿物——“嫦娥石”。嫦娥六号带回的月壤将会带来哪些令人惊叹的科研成果呢?让我们一起期待!

本文摘编自人民日报,喻思南、刘诗瑶、罗维玮、王靖远、朱田恬采写)