岭南屋脊上的“非遗”——灰塑

灰塑是国家级非物质文化遗产,俗称“灰批”,也是流行于岭南地区的一种传统建筑装饰艺术。据史料记载,灰塑最早出现于唐朝,在宋朝时得到普遍应用。明清时期,祠堂、寺庙和豪门大宅都盛行用灰塑做装饰。

陈家祠被誉为“岭南建筑艺术的明珠”,院内的大型灰塑是兼具实用性和装饰性的艺术典范。本期,让我们与“广青融媒”红领巾小记者一起,向灰塑国家级非物质文化遗产传承人邵成村拜师学艺。

柴米油盐糖这些竟然是灰塑原料?

岭南地区潮湿、炎热、多雨,并且不时有台风侵袭,但陈家祠屋脊上历经百年的灰塑为什么能抵御风吹日晒,依然保持原来的造型和色彩呢?原来这与制作灰塑的原料有关。

灰塑以耐酸、耐碱、耐高温的石灰为主要原料,配以禾杆草、玉扣纸、黑糖、盐、桐油、糯米粉和各色颜料,经过浸泡、发酵、搅拌、混合、糅合等工序,制作出草筋灰、纸筋灰、色灰三种必需的材料,“灰塑”之名就是由此而来。

同学们是不是没想到,柴米油盐糖这些日常生活中的必需品,竟然是制作灰塑的原料!但就是依靠这些简单的原料,灰塑才能抵御风雨的侵蚀。比如草筋灰是混合禾秆草和石灰制成的,它的软度可以解决热胀冷缩的问题;纸筋灰是混合玉扣纸和石灰制成的,它的硬度可以解决雨水冲刷的问题。另外,工匠还会在灰塑景物之中或塑图组合之间巧妙留出装饰性通风孔,以减轻台风对脊饰的冲击。

由此可见,灰塑是一整套独特的工艺技法,不仅具有观赏性,还具有功能性,能够消除岭南传统建筑中的一些弊端,不惧时光。

涨知识

灰塑是从建筑的实际功能需要演变而来的,为了掩饰屋脊和瓦面的接缝,提高防水、防风性能,故采用砖瓦覆盖叠压并涂抹灰浆的方法,形成高企的屋脊,进而在上面塑形赋彩成为装饰。

绚丽灰塑“有段古”

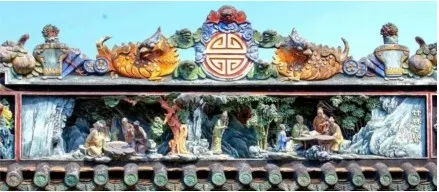

陈家祠的灰塑形式有浅浮雕、高浮雕和圆雕等,以人物、动物、植物、山水、园林、诗词字画等为主要内容,反映历史文化典故,体现民间对福、禄、寿、喜的期盼,以及颂扬清逸淡远、品行高洁的传统人文精神。

在陈家祠里,每块灰塑都蕴含一段故事。下面,让我们一起走进陈家祠,看灰塑,听故事。

这幅灰塑作品展示的是越秀山的风光:绵延的越秀山岭、五仙观禁钟楼、三元宫和广州地标建筑镇海楼,抬眼望去,身临其境,纵情广府山水间。

武艺超群的赵美容(宋太祖赵匡胤之妹)只身降服野性飞熊,令蕃国从此不敢轻视中原。

竹林七贤指的是魏晋的七位名士:嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、阮咸、王戎。据传他们互有交往,率性而行,曾集于山阳(今河南修武)竹林之下酣饮、弈棋、观画、读书,故世称“竹林七贤”。

故事取材于《三国演义》,刘备、关羽、张飞三人特别投契,于是选定在张飞住处后的一个桃园结拜。此时正值桃花盛开,景色美丽,三人按年岁认了兄弟,刘备年长做了大哥,关羽第二,张飞最小为三弟。

古时候的琶洲是珠江中一个四面环水的洲渚,洲上有两座小山丘相连,形似琵琶,由此得名。明代万历二十八年琶洲塔建成,塔屹立江中,似中流砥柱,起导航作用。

藏在灰塑里的大智慧

通过一番学习与体验,小记者们发现了藏在灰塑里的大智慧,并对这项“非遗”艺术有了不一样的感受与体会。

灰塑会“呼吸”

在炎炎夏日,当你进入陈家祠内部,你会发现室内温度并不高,不会超过28度。这是为什么呢?这可是陈家祠独特的建筑结构以及灰塑的功劳!陈家祠的屋顶是斗状设计,这种设计可以将外部的热空气隔开,而屋顶上的灰塑,由于主要材料是石灰,使其可以在夏天把热量吸入,在冬天则把夏天吸入的热量释放,从而使得陈家祠内部冬暖夏凉。

灰塑可“防虫”

灰塑是古人智慧的结晶,最令人意想不到的是,灰塑竟然有“防虫抗菌”功能。这是由于制作灰塑的石灰是一种可以防虫抗菌的物质,其吸水后生成的钙可以使蛋白质变性,起到杀死细菌的作用。邵成村老师表示,灰塑是一种环保的建筑装饰方式,希望更多人能喜欢灰塑,了解灰塑,加入到保护灰塑的行列中来,让灰塑在传承中焕发新的生命力。

灰塑怎样做?“非遗”大师来“教路”

同学们想学习制作灰塑吗?让我们一起跟着邵成村老师的步骤,开启灰塑制作的“初体验”吧!