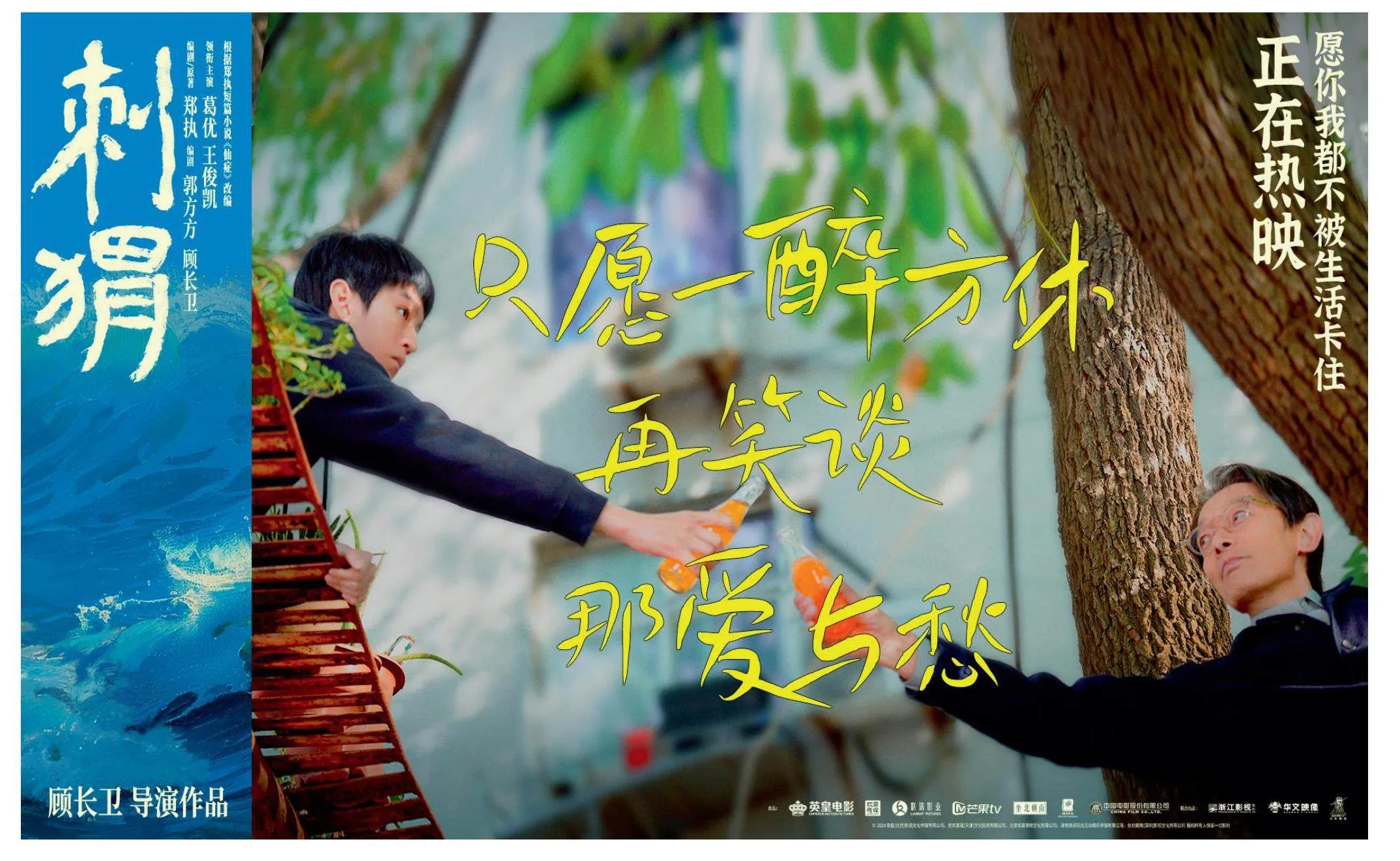

《刺猬》 给文学做减法,为故事加点暖

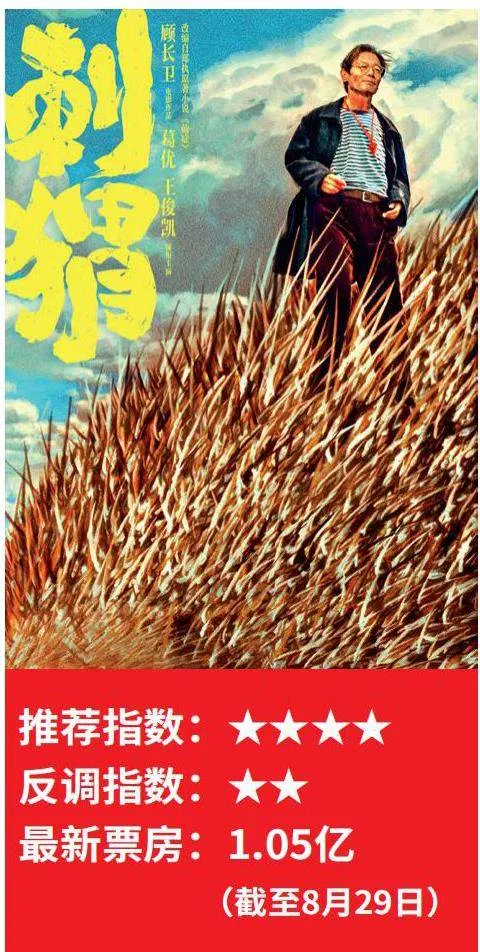

推荐指数:★★★★

反调指数:★★

最新票房:1.05亿

(截至8月29日)

2018年底,小说《仙症》在参赛作家云集的“鲤·匿名作家计划”中获得首奖,这是一场遮掉写作者名字的“盲选”,指挥刺猬过马路的王战团一眼被严肃文学圈所看见,王战团错过身,从高中时开始写作的郑执也终于被更多人看见。作家毕飞宇评价:“我很喜欢这本小说的气质,叙事神神叨叨,但语言很有特点,读完之后,才知道是有力量的,不好惹。”

这个“有力量,不好惹”的故事诞生不久,便卖出了电影改编权。历经六年,由顾长卫导演以《刺猬》之名将它搬上银幕。看到顾长卫的名字,原著粉大概率会先松一口气,毕竟拍社会边缘人,他还是有一定的发言权。你不得不承认,骑着自行车渴望起飞的高卫红(《孔雀》)和从未停止高歌的王彩玲(《立春》),与王战团跨越时空,拥有着某种相似性,即对梦想的臆想与天真。

不过,王战团的特殊之处在于,即使在“前后三十年的病史中,王战团从没伤过人也没伤过自己”,但他身上真切背负了时代的悲剧性。他是被困在“过去的愚人船”上的异类,作为与“文明”对立的“疯癫”而存在。用福柯的话说:“他一旦下了船,人们不知他来自何方。只有在两个都不属于他的世界当中的不毛之地,才有他的真理和他的故乡。”

针对这层矛盾,电影《刺猬》做了一定的注意力转移。电影将“癔症”的大姑父王战团与“口吃”的我设置为双主角,让小说中“我”的观察与自省,转化为一个“病”人对另一个“病”人的扶助与共情。于是电影整体的基调,随着焦点转移,自然也温暖了不少。王战团这个酷爱下棋的“病”人,对“文明”生活的唯一诉求,也简化为“死子勿急吃”。

这种升温与紧凑,于纯文学改编的电影而言,是必要的。首先,它不仅拍给有限的文学爱好者,同样也拍给导演顾长卫的影迷,主演葛优和王俊凯的影迷,以及其他对故事有点兴趣的受众。当日在影院中,不仅有青年男女这类院线常客,席间反而多了不少中老年的观众,以及相伴而来的父子、母女,这是电影才有的魅力。其次,院线电影作为大众文化的产物,有时需为观众拆除某些理解门槛,毕竟两种文化产品的诉求,从一开始即是截然不同的。

片尾,以“不原谅”向正常人反抗,这是电影另一位主角“我”的醒悟;而王战团不甘心做一颗“死子”,也并未迎来“急吃”的结局,使得“我清楚,从此再不会被万事万物卡住”。