初中物理项目化教学策略

为了激发学生对物理学的兴趣,教师可以采用项目化教学方法,通过设计和实施实际项目,将理论知识与实践应用相结合,从而提高学生的学习效果。在初中阶段,学生的认知和兴趣正在快速发展,采用项目化教学方法尤为重要。新课程标准的推行对教师的教学方法提出了更高要求,项目化教学策略的应用不仅有助于丰富物理教学内容,还能促进学生综合素质的提升。本文探讨了初中物理项目化教学策略,旨在为当前的物理教学提供实证支持和创新思路,以期达到提高教学质量的目的。

一、初中物理项目化教学与传统教学的区别

(一)教师角色和职责方面

在传统的教学模式中,教师通常扮演着知识的传递者和教学的主导者的角色,负责讲授理论知识,制定教学计划,以及评估学生的学习成果。然而,在项目化教学环境下,教师的角色发生转变,更多地充当指导者和促进者的角色,引导学生探索和发现,而不是简单地传授知识。项目化教学要求教师具备更强的组织协调能力,能够设计以项目为核心的教学计划,并根据学生的反馈和学习进度进行调整。同时创设问题情境,激发学生的学习兴趣,指导学生进行项目实施,以及对学生的学习过程和成果进行有效评估。

(二)交流方式方面

相较于传统的教学模式,项目化教学显著改变了交流方式。在传统教学中,交流往往是单向的,从教师到学生,但是在项目化教学中,交流变得双向和互动,学生不仅要与教师交流,还要与同伴进行合作,表达自己的想法,提出问题,并参与问题解决过程。在这种环境下,教师更多地扮演引导者和协调者的角色,鼓励学生交流,促进学生之间的思维碰撞和知识共享。

(三)学生课堂参与度方面

在传统教学中,学生的参与度往往局限于听课和完成作业,而在项目化教学中,学生参与度显著提高,不仅需要参与课堂讨论,还要积极参与项目规划、执行和反思,更加主动地参与其中。项目化教学提供真实的、有意义的学习任务,使学生在解决实际问题的过程中学习知识,从而增强学习动机和参与感。

二、初中物理项目化教学设计原则

(一)问题导向原则

问题导向原则强调以问题作为学习的出发点,鼓励教师围绕真实世界中的问题或情境来构建教学活动,激发学生的好奇心和探究欲。例如,在讲授物理概念时,教师可以提出一个与学生日常生活相关的问题,引导学生通过实验、研究和团队合作来探索答案。

(二)学生主体性原则

在项目化教学过程中,学生不再是被动的知识接受者,而是学习的主体,充分发挥自身的主动性和创造性。教师应设计活动,让学生主导学习过程,如自主选择研究课题、设计实验方案、收集和分析数据。通过这种方式,学生能够根据自己的兴趣进行深入学习,从而更好地掌握物理知识和技能。

(三)多学科整合原则

多学科整合原则要求在项目化教学中融合不同学科的知识与方法,将数学、科学等学科知识整合到初中物理教学项目中。例如,在研究力学问题时,教师可以引导学生结合数学工具进行量化分析;在探索光学现象时,教师可以引入艺术元素,引导学生讨论光与色彩的关系。这种跨学科的方法不仅丰富了学生的知识体系,而且提高了他们综合应用不同学科的知识解决问题的能力。

(四)评价与反馈原则

在项目化教学中要进行持续评价和及时反馈。评价不仅聚焦于学生的最终成果,更要重视学生在整个项目过程中的表现和进步,如团队合作、问题解决、批判性思维等方面。教师应提供具体、及时的反馈,帮助学生认识到自己的优点和需要改进的地方。同时,鼓励学生进行自我评价和同伴评价,以促进其深入学习、持续进步。

三、初中物理项目化教学实施策略

(一)创设真实的情境,促进知识感知

教师可以设计与学生日常生活经验相关的物理学习场景,例如,在讲授关于力和运动的物理知识时,设计一个关于球类运动的实验,让学生探索不同角度和力量对球运动轨迹的影响。通过这样的实际应用,学生不仅能够更直观地理解物理定律,还能够看到物理知识在现实生活中的应用,从而增强知识感知,提升学习动力和参与度。

(二)加强科学论证,促进概念转变

在项目化教学中加强科学论证能够促进学生对概念的深入理解,学生不仅要学习物理知识,还要学会如何通过实验和观察来验证这些知识。例如,在探讨电磁学概念时,教师可以引导学生构建一个简单的电路,通过实验来探究电流与电压之间的关系,使学生通过亲身体验来理解电流和电压,从而促进对知识的深层次记忆。

(三)突破教材框架,搭建知识网络

在项目化教学中,教师要引导学生超越教材,整合多个学科的资源,探索更广泛的知识领域。例如,在讲授有关光和声音的物理知识时,教师可以结合音乐和视觉艺术元素,引导学生理解波的性质。通过跨学科学习,学生不仅能够获得更全面的知识视角,还能够构建起更加丰富的知识网络,有助于在未来的学习和生活中更好地应用物理知识。

四、实例分析——基于项目化教学的物理实验设计

本实验项目设计背景基于学习目标中的明晰速度概念建立过程、掌握速度的计算方法、理解匀速直线运动与变速直线运动的区别展开。通过小组讨论和实验探究,学生不仅能够掌握速度的物理意义、定义和计算方法,还能深化对匀速与变速直线运动特征的理解。

(一)实验设计过程

1.问题提出。

在物理学的研究和教学中,理解匀速直线运动与变速直线运动的概念和区别是基础内容。问题的提出源于对物体运动规律的探索,旨在通过实验揭示运动状态的本质特征。物体的运动状态作为物理学中的一个核心议题,直接关系力学基本定律的理解与应用。在初中物理教学中,学生对于这两种运动状态的认识往往停留在理论和描述层面,缺乏直观理解。因此,针对性的实验活动能够促使学生在实践中深化对匀速直线运动和变速直线运动概念的理解,明确两者的区别。此问题的提出不仅有助于学生建立准确的速度概念,而且有利于培养学生的科学思维方式和实验技能,进一步激发他们的物理学习兴趣。

2.实验方案设计。

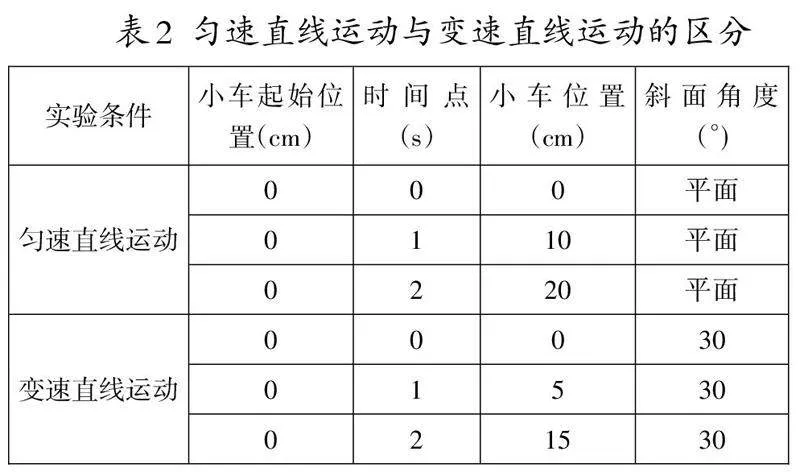

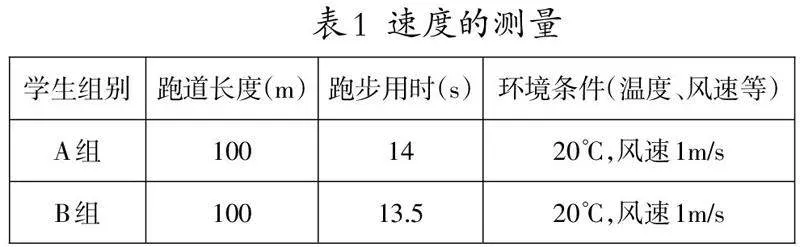

本方案设计了两个实验:一是速度的测量,二是匀速直线运动与变速直线运动的区分,目的是让学生深刻理解速度概念及其在不同运动状态中的表现。实验一利用100m跑步活动,通过记录不同学生完成相同距离所需时间,计算其速度,来比较运动的快慢,直观展示速度概念和计算方式,加深学生对速度物理意义的理解。实验二通过小车在不同斜面上的运动情况,测量其位移和时间,计算平均速度,区分匀速直线运动和变速直线运动,促进学生对两种基本运动状态的理解,并通过实践操作和数据分析培养学生的实验技能和科学思维能力。

3.实验实施。

这两个实验不仅深化了学生对速度概念的理解,而且让其掌握了物理实验的基本方法。在第一个实验中,学生通过小组讨论确定测量方案,每个小组成员都能参与实验设计、执行和数据分析的全过程,这种方法促进了学生之间的思想交流,提升了学生的团队协作能力。同时,学生运用计时器和标尺等基本仪器测量速度,加深了对实验仪器使用方法及数据获取的理解。在第二个实验中,学生观察小车在不同条件下的运动状态,自主测量并记录数据,进一步通过计算平均速度来判断运动状态,这一过程强调了实验观察、数据记录与数据分析的重要性,培养了学生的观察能力和问题解决能力。

在整个实验过程中,教师扮演的是引导者和协助者的角色,鼓励学生提出假设、设计方案、验证假设,并基于实验结果进行反思,从而深化对物理知识的理解。此外,实验报告的编写使学生学会了如何系统地记录实验结果,这不仅是科学研究的基本要求,也是培养学生书面表达和科学沟通能力的重要环节。

4.数据记录。

在实验中,学生要详细记录每次测量的具体条件、所用仪器、测量值及任何可能影响实验结果的因素,以确保数据的可靠性和实验的可重复性。在速度测量实验中,学生需要记录跑道的长度、跑步用时、环境条件等信息,如表1所示;在区分匀速与变速直线运动的实验中,学生需要详细记录小车的起始位置、各时间点的位置、斜面的角度等数据,如表2所示。学生要采用标准化的数据记录格式和单位,以提高数据的可读性,使其更易于比较和分析。在数据分析环节,计算平均速度、绘制速度-时间图等方法能够更直观地展示运动状态。

(二)数据分析

实验一:速度的测量

在这一实验中,两组学生在100m跑道上跑步,记录所需时间。速度计算公式为:速度=路程/时间。

(1)A组学生的速度为:速度A=100m/14s≈7.14m/s。

(2)B组学生的速度为:速度B=100m/13.5s≈7.41m/s。

从计算结果可以看出,B组学生的速度略高于A组学生,表明在此次实验中,B组学生跑得更快。

实验二:匀速直线运动与变速直线运动的区分

在这一实验中,通过记录不同时间点小车的位置,可以分析小车的运动状态。理想情况下,如果小车的速度保持不变,其运动被认为是匀速直线运动;如果速度发生变化,则是变速直线运动。

(1)匀速直线运动:小车在平面上每秒前进10cm,位置随时间线性增加,没有加速度,符合匀速直线运动的特征。

(2)变速直线运动:小车在斜面上的运动显示出位置随时间的增加不是线性的,第一秒内前进了5cm,第二秒内前进了10cm,这表明小车的速度在增加,即存在加速度,符合变速直线运动的特征。

(三)结论提出

通过上述实验数据可以得出以下结论:在速度测量实验中,A组学生和B组学生在相同长度(100米)的跑道上跑步,用时分别为14s和13.5s,说明B组学生的运动速度略快于A组学生。在匀速直线运动与变速直线运动区分的实验中,观察小车在平面和斜面上的运动能够发现,小车在平面上呈匀速直线运动,每秒行进的距离相同(10cm/s),而在斜面上的运动显示出变速的特征,随着时间的增加,小车的位移增加速率变大,表明受到加速度的影响。实验结果验证了速度概念以及匀速直线运动与变速直线运动的理论知识,环境条件如温度和风速,对本次实验的影响不大,因为实验控制变量一致,说明实验设计具有一定的准确性和可靠性。

(四)学生的学习成效

通过速度测量以及匀速直线运动与变速直线运动区分实验,学生的学习成效显著。首先,学生不仅在知识层面对速度的概念和计算方法有了更加深刻的理解,而且在技能层面掌握了使用基本物理实验仪器(如计时器和标尺)进行科学观测和数据记录的方法。其次,学生通过小组合作完成实验设计和数据分析,在社会情感层面提高了团队协作技能和沟通能力,同时在认知层面锻炼了解决问题的能力,发展了科学思维。再次,实验强调了控制变量的重要性,学生在分析数据时学会了如何控制环境因素对实验结果的影响,这种科学态度的培养对他们未来的学习和生活具有深远意义。最后,实验报告的撰写过程要求学生系统地整理实验数据,培养了他们的逻辑思维和科学表达能力。

五、结语

本文对初中物理项目化教学策略进行了全面探讨,从教师角色的转变、交流方式的创新和学生课堂参与度等方面分析了项目化教学与传统教学的区别,阐述了问题导向、学生主体性、多学科整合以及评价与反馈等初中物理项目化教学的设计原则,提出了相应的教学方法,并通过具体的教学案例——寻找不同方案下比较运动快慢的方法,具体分析了项目化教学在实际应用中的效果,包括详细的实验规划、操作、数据记录和分析过程。总之,项目化教学有利于学生深入理解科学概念,为初中物理教学提供了创新的视角和有效的实践策略。

(宋行军)